从中国古地图作为专门研究领域在民国初年诞生之始,对中国地图近代转型的研究基本讨论的就是地图测绘技术的转型。如陶懋立的《中国地图学发明之原始及改良进步之次序》一文将中国古代的地图学史分为三期,在“第三期,从明末至现世为欧洲地理学传入之时代”中,作者重点介绍了明代万历之后传教士所绘以及基于传教士传入的技术绘制的地图,如陈伦炯的《海国闻见录》、魏源的《海国图志》、李兆洛的《历代沿革图》和胡林翼的《大清一统舆图》,由此强调的就是近代地图测绘技术的引入及其导致的中国地图测绘技术的进步。又如褚绍唐的《中国地图史考》,将中国古代地图的演进分为三期,其中后两期分别为:完成时期,康熙四十七年之后,主要成就是《皇舆全览图》的绘制以及受其影响的一系列地图,如《皇朝中外一统舆地图》等;改造时期,时间是自《皇舆全览图》之后直至该文的撰写时期,提出地图绘制的进步表现在多个方面,而质的变化则是二十二年(1933年)申报馆丁文江、翁文灏、曾世英编的《中国分省新图》的出版。大致而言,两者虽然可能并未有意对地图的转型进行论述,但在叙述明清以来中国地图的发展时,主要论及都是测绘技术和印刷出版技术的进步,也即暗示着中国地图的近代化实际上就是地图测绘技术的近代化。中国地图学史研究的奠基者王庸在其名著《中国地图史纲》的第十一章“近代中国地图的测绘”中对近代时期进行的各种测绘活动以及绘制的地图进行了简要的叙述,因此有意无意强调的也是测绘技术的转型,此后,中国地图近代转型的研究基本遵循了这一视角,只是在细节上更为丰富。

可能由于近代以来地图测绘技术的转型是非常明显的,且似乎也是毋庸置疑的,因此一直以来少有专题性的研究,且大多数的结论并没有出乎意料,如小岛泰雄的《成都地图近代化的展开》一文虽然其强调“本文以四川省中心城市成都为研究对象,通过对19世纪后半叶到20世纪前半叶间当地城市地图的编年整理与历史地图学分析,从近代测绘与印刷、制图意识变化及民众普及等角度观察其发展历程,进而揭示其近代化发展的特征,探究在中国城市地图近代化过程中,外部世界对它的深刻影响”,但该文在结论中提出“比如,从木刻向石印的转变,反映了近代印刷技术的进步,使得地图的详细表现成为可能;又如,对测量与制图准确性的意识与重视;还有,地图贩卖与使用的普及与大众化”,主要强调的还是地图测绘和出版技术的转型。类似的还有王慧《从画到图:方志地图的近代化》、姚永超《近代海关与英式海图的东渐与转译研究》,以及刘增强《近代化过程中云南地理志舆图演变》等。

不过,最近已有学者意识到,中国地图的近代转型远远不是地图测绘技术的转型,这一转型不仅是近代社会变迁的一部分,而且受到近代社会众多方面变迁的影响,因此中国地图的近代转型也必然是众多方面的。而且仅就地图测绘技术的转型而言,也不仅仅是测绘技术本身的转型,而涉及到测绘技术背后众多知识门类甚至知识体系整体的转型。

当然,无论如何,就地图测绘技术而言,中国传统舆图确实转型为了现代地图,但问题在于这一转型发生在什么时间?以往的研究或认为发生在明末,是由传教士使用近代地图测绘技术绘制的各种世界地图以及由此引入的不同于传统的世界观所引发的;或认为发生在在清代中期,契机则是康雍乾时期进行的大地测量以及绘制的一系列地图;或者认为始于鸦片战争,原因在于包括现代地图测绘技术在内的“先进”西方知识和文化的大量传入及其对“落后”的中国传统文化的取代。但整体而言,以往这方面的研究往往用少量被认为是“划时代”的或“重要”的地图作为论据,典型的就是利玛窦地图和《内府舆图》,但一方面这些所谓“划时代”或者“重要”的地图基本只是“天下总图”,远远不能涵盖传统舆图的众多类型;另一方面,即使是“天下总图”,也能举出此后存在的众多依然采用传统方式绘制的地图的例证,以往对于“划时代”的或“重要”的地图的认知,基本属于后见之明,即基于结论而选择作为关键证据的地图,因此对这一问题的研究并不能完全成立,且实际上也缺乏实证性的研究。

中国古代流传下来大量描绘某一政区中的城池、聚落、军事布防、道路以及山川分布的政区图。类似于今天,政区图在中国古代也是被日常使用的地图类型,其实用性使其测绘时所使用的技术基本代表了当时被普遍采用的技术,因此对明清以来政区图测绘技术的分析也就能使得我们可以对古代地图测绘技术转型的时间等相关问题进行比以往更为细致的讨论。

一、明清时期政区图测绘技术量化统计

表1中对搜集到的明清时期264幅(套)单行的政区图(集)按照测绘技术分类进行了整理。对于该表需要说明以下事项:

第一,中国古代的古籍中收录有大量的政区图,但其中绝大多数都集中在如《地图综要》等有着大量作为插图的地图的书籍中,以及如《大清一统志》等地理总志中。由于这些著作中往往收录有大量的政区图,因而如果将它们全部纳入统计的话,必然会极大的影响最终统计的结果,因此在表1中只是将整部图集计算为一种以减少统计偏差。与此类似的还有单行本的地图集,如《广舆图》,这些地图集中的所有政区图在统计中也都被计算为一种,因为一套地图集中极少会采用不同的绘制方式;且某些时期纳入统计的政区图数量本身就很有限,因此一套收录有众多政区图的图集往往会对统计结果造成极大的影响。

第二,在统计中地图(集)的不同版本都被算成一种。大致而言,地图集的不同版本,通常只是对其中收录的地图进行了局部修订,而不会进行彻底重绘。以某一地图(集)为基础进行了大量增补、修订的著作,在统计中则被计算为新的地图。因为由于进行了大量的增补和修订,因此增补和修订者完全有机会采用新的地图测绘技术对地图进行重绘,而如果增补和修订者保留了原图,那么大致可以说明他们对原来的绘图技术的认可。

第三,表格将明清时期划分为四个阶段,即明代、顺治至咸丰、同治和光宣,理由如下:明代留存下来的政区图数量极少,且有学者认为明末传教士绘制的地图对中国地图的测绘技术产生了影响,因此将明朝作为一个时间阶段将使得我们有机会对这一观点进行验证。清代顺治至咸丰时期流传下来的政区图数量稍多,但同样较为有限,且有些观点认为康雍乾时期的大地测量及其绘制的一系列地图,对中国古代地图的测绘产生了重要影响,因此将这一时期单独划分出来,将可以就这些问题进行一些讨论。按照现有资料,同治时期,某些省份颁布了一些带有现代地图测绘色彩的绘图章程,同时如湖北官书局等机构也测绘了一批具有现代意义的地图,且有着一定的影响。光宣时期,通常被认为是中国开始大规模现代化的时期,地图也是如此,这一时期组织绘制了具有强烈现代意味的《光绪会典舆图》,成立了一些现代的地图机构,甚至出现了大量民间的绘图机构,如武昌舆地学会和商务印书馆等,由此中国地图的测绘也开始了普遍的现代化。但上述对于同治和光宣时期的认知是否完全正确,也即这样的转型是否那么“彻底”和“顺畅”,则是此处所关注的问题。

第四,比例尺是现代地图的重要构成元素,但明清时期这方面的问题比较复杂。虽然使用经纬度绘制的地图应当是具有比例尺的,因为至少在使用通过经纬度确定了位置的点绘制地图时,需要考虑经纬度与实际距离的转换问题,但在本文讨论的时期中,很多使用经纬度数据绘制的地图,地图上并不一定标注比例尺,由此地图的使用者无法直接进行距离的测量和换算。基于此,似乎可以推测,这些地图的绘制者并不太在意比例尺,或者至少没有意识到标注比例尺的重要性。此外,本人认为“计里画方”不等于比例尺。很多中国古代地图的研究者认为“计里画方”绘制的地图在准确性上要高于不用“计里画方”绘制的地图,其中蕴含的一种认知就是认为“计里画方”相当于比例尺,或者至少有着比例尺的意味,但实际上这是一种错误的认知。中国古代某些“计里画方”的地图,实际上只是在原来不使用“计里画方”绘制的地图上直接套叠了一个方格网,根本没有进行数据的换算。另外,“计里画方”只是绘图方式,但绘制地图,除了绘图方式之外,还需要使用与之配套通过测量获得的绘图数据,但中国古代并没有可以与“计里画方”配套的直线距离数据和准确的方位数据,由此即使“计里画方”有着比例尺的“意味”,但由于缺乏相应的数据,因此这样的“意味”也只是“意味”,绘制出的地图不可能有着比例尺,且由于绘图者使用的是道路距离和粗略的方位数据,因此他们也必然知道这样绘制的地图缺乏准确性和“比例尺”。基于上述考虑,表1中只将地图上直接标注了比例尺的地图认为地图有着比例尺。

还需要说明的是,本人查阅的一些图目和图录著录的信息并不全面,且目前条件下也无法一一查看原图进行核对,因此表1中的一些信息不完全准确。这些不准确主要集中在以下两处:

第一,就绘图方式而言,北京图书馆善本特藏部舆图组编的《舆图要录》等中对于光宣时期一些带有比例尺或者有着经纬度的政区图,只著录为“彩色”,而没有注明其具体的印制方式,但显然这一时期的这类地图虽然有可能是手绘的,但更可能是使用某种印刷技术制作的,但由于无法确定具体的绘图或印制技术,因此在表1中,将这些地图归入到“其他”中。

第二,就绘图数据和测量技术而言,同治之前绝大多数没有使用经纬度和“计里画方”方法绘制的政区图,其应当就是使用中国传统的绘图技术绘制的,也即属于传统的只讲求相对位置的大致准确,而不追求绝对位置的准确,甚至只是具有示意性的地图,因此这一时期的“绘图数据和测量技术”一栏中的“无法直接确定”实际上代表着中国王朝时期传统的测绘方法。而同治和光宣时期问题比较复杂。这一时期“计里画方”和使用经纬度数据绘制的地图的数量逐渐增加,但后来的一些政区图在摹绘时参照了这些地图,但同时并未将方格网和经纬线摹绘上去,因此在这些地图的图面上可能无法直接看出其绘图所使用的绘图数据和测量技术,因此同治和光宣时期的“绘图数据和测量技术”一栏中的“无法直接确定”中的部分政区图可能是使用“计里画方”或使用经纬度数据绘制的。

总之,受制于本人掌握的材料以及长期以来查阅地图的困难,表1中的数据是不准确的,但这种不准确应当不会影响对整体趋势的表达。

通过表1可以非常明显的看出中国古代地图无论是测绘技术还是印制方式的转型都发生在同治和光宣时期。具体而言,明代以及清代咸丰之前,中国古代的政区图基本是用传统方式绘制的,同时用“计里画方”方式绘制的地图数量极为有限;与此同时,多是绘本,刻印本的数量有限。同治时期,使用“计里画方”法绘制的政区图的数量迅速增加,甚至占据了主导,与此同时也主要以刻本的形式制作;这一时期虽然出现了图面上标注比例尺的政区图,但数量极少;但需要注意的就是,这一时期绘本的政区图依然存在。到了光宣时期,用“计里画方”法绘制的政区图依然占据主导,但使用经纬度数据且图面绘制有经纬网的地图的数量也急剧增加,且不少地图在图面上直接标出了比例尺;在印制技术上,除了刻印之外,近现代的石印和铜版印刷技术也开始使用,但传统的绘本地图数量依然庞大。下面通过对明清不同时期使用不同技术绘制的具有代表性的政区图进行简要介绍,以深化对不同时期政区图测绘和印制特点的理解。

二、明清时期使用不同测绘技术的典型地图

(一)明代及清顺治至咸丰时期

目前保存下来的明代以及清代咸丰之前绘制的政区图,绝大部分是用与绘画类似的方式绘制的,且绝大部分是绘本,因此这些地图有些类似于绘画,如:

台北“故宫博物院”藏《江南各道府图表》(图1),该图集绘制于明洪武、永乐迁都北京之前,纸本彩绘,现存地图6幅,即“应天府”“镇江府”“太平府”“池州府”“徽州府”和“广德州”图以及相应的附表,图幅63×66.5厘米。各图四缘标有正方向,上北下南;底色为黄色;山脉用形象的带有树木的山形符号绘制,主体涂以青绿色,底部有着少量黄褐色;河流用绿色双曲线绘制;府城绘制为带有城门和城楼的城垣,城垣本身用多条曲线勾勒以表示其用砖石修筑,主体为白色,下方涂以黄褐色,且相对准确的勾勒了各城垣的大致轮廓;城内还绘制有一些衙署和寺庙;县城,绘制有带有城楼的城垣,但需要注意的是,大部分县城的城垣轮廓为方形且涂以青绿色,似乎带有示意性,而少量县城,如徽州府的婺源县,则大致准确的勾勒了县城的轮廓,且城垣的绘制方式与府城近似,似乎是写实的,县城内除了衙署之外,有时还标绘有少量其他建筑;城外的“铺”等建筑,基本用带有旗帜的房屋符号表示,屋顶和台基为青绿色;所有地名,都书写于粉红色矩形文本框中。图后附表记录了各府州所辖县治的情况,内容大致包括道里远近、山川险易以及所辖县治内的地形地势和物产。总体而言,整幅地图在黄色底色上充斥着绿色以及粉色,偶有白色和其他颜色点缀其间,这种地图用色方式也为明代和清初的众多政区图所延用。

日本神户藏《江西舆地图说》,整套地图的底色同样为黄色;山脉用形象的山形符号绘制,涂以青绿色,底部有着少量黄褐色;河流用灰黄色双曲线绘制;府州县城绘制为带有城门、城楼和垛口的城垣,主色调为黄色,门楼涂以红色,城内绘制有一些衙署和寺庙;城外的建筑基本用房屋符号绘制;所有名称都书写在白色矩形文本框中。

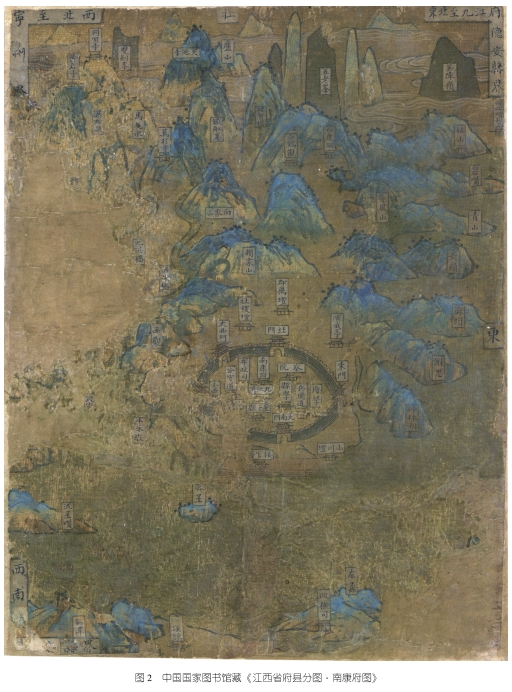

中国国家图书馆藏《江西省府县分图》,绢底彩绘,存84幅,每幅图幅28×26厘米。整套图集的底色为深褐色;山脉用形象的山形符号绘制,涂以淡蓝色,底部有着少量黄褐色;河流用淡绿色双曲线绘制,且绘制有水波纹;府州县城绘制为带有城门、城楼和垛口的城垣,且主色调为黄绿色,门楼涂以红色,城内标绘有一些衙署和寺庙;城外的建筑基本用房屋符号绘制;所有名称都书写在淡黄色矩形文本框中。图中江西广信府永丰县尚未改名为广丰县,其改名是在清雍正九年(1731年);顺治十二年(1655年)并入赣州卫的信丰千户所依然存在;图中有明嘉靖三十九年(1560年)设置的兴安县、万历六年(1579年)设置的建昌府泸溪县。总体而言,这一图集所呈现的时间应当是明万历六年至清雍正九年之间。这一图集与中国国家图书馆所藏明万历至崇祯年间绢底彩绘《江西全省图说》的非常近似,后者为图集1册,现存37幅,每幅图幅28×26.4厘米。

中国国家图书馆藏《全滇舆图》,绘制者不详,绘制时间大致在清乾隆元年至乾隆二十一年之间(1736—1756年),彩绘本,图幅30.7厘米×20.5厘米。这一图册共有地图26幅,其中总图《云南全省舆图》1幅,各府分图23幅,《威远舆图》1幅,一图一说,最后附有《云南诸江发源图》1幅。图集中各图主要采用形象画法,详细表现了境内的山川河流、府州县以及重要的村庄、关隘等地理要素;各图四缘标有正方向,上北下南;底色为淡褐色;山脉用形象的山形符号绘制,涂以青绿色,底部有着少量黄褐色;河流和湖泊用淡青色双曲线绘制,湖泊绘制有水波纹。总图《云南全省舆图》中,府城用红色实心方框标识;州城用实心绿色三角符号标识;县城用淡黄色实心圆圈标识。各府图中,府城用带有城楼和城门的绿色城垣符号绘制,大致写实的勾勒了城郭的轮廓;县城等用带有城门的城郭符号绘制。各图在图面的不同位置书写有大段图说,简要描述了政区沿革、山川走向以及地理区位的重要性。

美国国会图书馆藏有一幅《豫省舆图》,标绘有河南至北京的驿路和道路距离以及各行政治所之间的道路距离。李孝聪先生指出:

(该图为)彩绘本,裱成卷轴,91×61厘米,未注比例;轴背墨书‘精绘河南图’,似出自近人之笔。用传统的平立面形象画法,显示河南省全境的山川形势,府、州、厅、县等各级行政区划,以及具有重要战略地位的关口和名胜古迹;同时绘出北京至河南省界的驿路,城市间的驿路里程注记图上。‘寧’字因避道光皇帝讳而改写成‘甯’,淅川厅已标注,而黄河下游尚未改道,故此图应绘制于道光十二年(1832)以后至咸丰五年(1855)以前。据作者注记,图的内容取自《中州通志》、《行水金鉴》、《会典》等文献互参增补而绘,这幅地图表现出中国传统制图史上的几个特点:1.用不同的几何符号表示地方行政等级的治所;2.黄河总是涂成黄色,以区别于其它河流;3.地貌用孤立的三角山形符号,而不是连续的山脉线条图案;4.城市符号涂以各种颜色,以指明统辖于不同的府;5.两座城市间的距离,用注记标在图上,而不是真实的数量比例;6.具有军事战略地位的关口,画出门楼作为图的解释;7.河流的宽度,非常夸大。”

(二)同治时期

这一时期政区图的绘制方式发生了极大的转变,使用“计里画方”法绘制的地图数量迅速增加,甚至占据了主导,与此同时政区图也主要以刻本的形式制作。在这类地图中影响力最大的当属武昌湖北官书局编制的《皇朝直省地舆全图》。

《皇朝直省地舆全图》包括《直隶全图》《盛京全图》《山西全图》《山东全图》《河南全图》《江苏全图》《江西全图》《湖南全图》《陕西全图》《四川全图》《云南全图》《贵州全图》《广西全图》《甘肃全图》《浙江全图》《福建全图》《安徽全图》《广东全图》《嘉峪关外安西青海合图》《嘉峪关外镇迪伊犁合图》《内外蒙古图》《西藏全图》以及《新疆图》等共26幅,各图图幅不等,方位标在图的四缘。其中大部分地图采用“计里画方”法编绘,每方百里,但《嘉峪关外安西青海合图》《嘉峪关外镇迪伊犁合图》不画方,《新疆图》画方但未标每方里数。

如其中的《四川全图》(图4),刻印本,图幅103.9×120.7厘米。该图描绘了四川全省的山川、湖泊以及政区等的分布;方位标在图的四缘;采用“计里画方”编绘,每方百里;地貌用三角山形符号表示;用不同符号标注了府、州、厅、县的位置,还标记了主要的集镇、村堡、关塞等的位置;用黑实线描绘了四川省的省境,且在边线之外注记了接界的州县。地图左下角附图说,记述了本省所统辖的府、直隶州、厅、散州、厅、县的数量,省会成都府与京师顺天府(北京)的相对方位、距离里程,以及省内各府、州的方位及至省城的里程。

又比如其中的《嘉峪关外镇迪伊犁合图》(图5),刻印本,图幅61×112.5厘米。该图方位标在图的四缘;描绘了嘉峪关外新疆的山川、湖泊等地理环境,行政治所和各族的分布以及游牧地;地貌用三角山形符号表示;用不同符号标注了不同等级的城池。

除了《皇朝直省地舆全图》之外,武昌湖北官书局还编制有一套多省合图图集,目前所见的有《湖北安徽合图》《湖北河南合图》《湖北江西合图》《湖北陕西合图》《湖北四川合图》《湖南江西合图》《湖南四川合图》《湖南广东合图》《湖南广西合图》《湖南贵州合图》以及《湖广全图》。这套图集是湖广总督衙门为掌握湖北、湖南两省与周边各省的地理形势而编制的湖北、湖南二省与接壤各省的合图。这套图集同样为清同治三年湖北官书局刻印本,图幅不等;各图皆不画方;图上用三角山形符号表示地形地貌,用双线表示河流;省城用回字形符号表示,府城用“口”符号表示,直隶州城用双边框的矩形符号表示,散州城用矩形符号表示,厅用菱形符号表示,县城用圆形符号表示,用圆点表示镇、店、驿、巡司;未描绘道路,但用单线勾画出省界。虽然这些多省合图图面上没有标绘方格网,但其绘图方式与《皇朝直省地舆全图》近似,因此这一图集可能原本也是用“计里画方”或者使用与此有关的数据绘制的。

除《皇朝直省地舆全图》之外,还存在其他一些使用“计里画方”绘制的政区图,如中国国家图书馆藏《直隶通省全图》。该图集由徐志导于清朝咸丰九年(1859年)绘制,其中“直隶河道全图”为同治元年(1862年)所绘,因此该图集的刊刻时间应当在此之后不久。图集为刻印本,1册,图幅26.8厘米×35.5厘米;其中总图一幅,东西南北路厅图4幅,府和直隶州图14府,附有“直隶河道全图”“北省海口全图” 。各图用“计里画方”绘制,每方百里,图后附有图说。总图“直隶通省舆图”,正方向标注在图面四缘,上南下北;图面右侧标注了该图用于注记府州县厅的符号;图中用山形符号表示山脉;河流用双曲线绘制;长城用带有垛口的城垣符号绘制;政区边界用黑实线绘制。各分图以及“北省海口全图”和“直隶河道全图”的绘制方式与此近似,只是道路和海路用虚线绘制。

除了上述这些地图外,还存在其他一些印本地图,如严树森编制的《鄂省全图》,为清同治元年(1862年)刻印本,单幅分切2印张,全图图幅123×197厘米。该图是严树森担任“抚鄂使者”(巡抚)时,为了解湖北全省形势而绘制的。《鄂省全图》详细描绘了湖北全省的自然地理面貌、各级政区及其治所;图中用立面形象符号表示山脉地形,河流用双线描绘;用方形、菱形、圆形城墙符号分别表示府、州、县等城池,用小的矩形符号表示镇、驿、巡司,用哨楼表示关卡;用点线表现城镇间的道路,并标注里程;所附图说,描述了湖北省与相邻各省州县的四至界址,汉水、长江在省内的流经路线。

不过需要强调的就是,这一时期还存在传统的绘本以及彩绘本政区图,如《皇朝直省地舆全图》就存在一些摹绘本地图,中国国家图书馆所藏《西藏全图》就是根据《皇朝直省地舆全图》中的《西藏全图》摹绘的彩绘本政区图,图幅47×90厘米;还有该馆所藏《内外蒙古图》,是根据《皇朝直省地舆全图》中《内外蒙古图》摹绘的,同样为彩绘本,图幅62×128厘米。典型的就是中国国家图书馆所藏《嘉峪关外安西青海合图》,该图是根据《皇朝直省地舆全图》中的同名地图摹绘的,图幅47.5×81厘米,图中青海和安西部分分别用不同颜色作为底色,其中青海为灰色,安西为粉红色;山脉用三角山形符号绘制;河流用灰绿色双曲线勾勒,湖泊也填充以灰绿色;“玉门”“安西”和“敦煌”书写于红色矩形框中,其中“安西”的矩形框为双线,石保城、景城的符号为涂有红色正方形;其余地名直接书写于图面之上。该图虽然不像传统的绘本政区图那样与绘画类似,但与刻印本的《皇朝直省地舆全图》相比,则显得没有那么刻板,甚至看不出原图带有一定“测绘”意味。

还有现藏于中国国家图书馆的清同治年间的彩绘本《盛京全省山川道里四至总图》。该图底色为淡褐色;山脉用形象画法表示,涂以淡青色和淡褐色;河流用浅绿色双曲线绘制,并用线条的粗细区别主干流;行政治所城池用浅蓝色带有城门的城郭符号标识;盛京则用带有密集的城楼和角楼的浅蓝色城郭符号绘制,且外侧还绘制有一道带有城门的黄色外郭城;其余城寨则用长方形符号标识;用近似于房屋的符号详细标绘了境内的各处居民点,绘制的非常详细;柳条边用木栅栏形象表示,并标绘了柳条边上开设的城门;政区之间的边界用红色实线绘制;境内的交通线用红色虚线详细绘制,并在一些地点上标注有距离,如“城厂边门,此门距叆阳门一百七十里”;山海关一带的长城则用浅蓝色的带有城门的墙垣符号绘制。大体而言,其绘制方式与之前时期的绘本政区图基本一致。

(三)光宣时期

光绪和宣统时期最大的变化就是出现了众多使用经纬度数据和投影技术绘制的政区图。不过,需要注意的就是,这一时期使用经纬度数据绘制的政区图中的一些在图面上还标有代表“计里画方”的方格网,如清光绪二十一年诸可宝、陈京等编制的《江苏全省舆图》,江苏书局刻本,线装三册;每幅地图边缘有经纬度,但同时图面上也标有计里画方的方格网,省图每方一百里,府州厅图每方五十里,县图十里;清光绪二十年宗源瀚等编制的浙江官书局石印本《浙江全省舆图并水陆道里记》等也是如此。因此可以认为这一时期,就政区图的测绘技术而言,依然处于过度时期。

正是由于如此,这一时期用“计里画方”法绘制的地图也广泛存在,这些地图中一些时间较早的大都与《光绪会典舆图》有关。《光绪会典舆图》于清光绪二十五年(1899年)绘制完成,其中只有总图“皇舆全图”采用了圆锥投影,绘有经纬网,以通过京师北京的经线为零度经线,以赤道为零度纬线,而其余各图采用“计里画方”绘制,省图每方百里,府、直隶州(厅)图每方五十里,县图每方十里;但各省图集中有些用红色或淡蓝色印制有方格线或经线。总体而言,《光绪会典舆图》在绘制过程中,曾要求各省实施经纬度测量和地形测量,且在可能的情况下使用圆锥投影,虽然结果并不太符合最初的要求,但通过这次大范围的测量,使得经纬度测量技术和投影的绘图方式在各地开始扎根。

如中国国家图书馆所藏《黑龙江舆地图》,是《光绪会典舆图》中的一幅,该图方位上北下南,左西右东;绘制范围东至松花江入黑龙江口,西至客尔额车臣汗部中右旗扎萨克多罗郡王界,北至俄罗斯雅库次克省界,南至伯都讷。图内采用形象画法,所有河流用双线表示,用箭头标识了流向,沿河注记名称;用长空心黑方块表示城,用菱形符号表示厅,用空心三角符号表示驿站,用小圆圈表示一般居民地,用方框表示古城,还用其他符号表示卡伦、营站、庙宇、桥梁、古迹等;用虚线绘制了道路;用虚线表示国界;用笔架式符号表示山脉,并注记山脉名称。该图附有图表,记述了齐齐哈尔、黑龙江、墨尔根、呼伦贝尔、呼兰城、布特哈6城和呼兰厅、绥化厅2厅的经纬度。

再如《贵州全省地舆图说》,宣统元年(1909年)贵州调查局印制,石印本,共4卷,分为4册。首卷为通省及各府、直隶州、直隶同知总图,共17幅;上、中、下三卷为府、州、厅、县分图,共72幅;一图一说,图说详细介绍了各政区的历史沿革、经纬度,与京师、所属府(直隶州)的距离以及山川、道路,尤其详细记载了村寨等聚落的分布和名称 。其中“贵州通省总图”,在“计里画方”(每方百里)的基础上标绘有经纬网,以通过北京的子午线为中央经线;图中纬线与“计里画方”的网格重合,而经线则用虚线标绘,并不与“计里画方”的网格重合,有一定斜度,且只有“偏西十二度”和“偏西十一度”两条。与此同时,各分图则使用“计里画方”绘制,且画方计里不等。图集各图用双曲线勾勒河流;用三个三角形符号绘制山脉;用虚线绘制政区边界;地名直接书写于图面之上;各级治所用不同的符号表示。在该书的“附记”中提到这一图集绘制的缘由,即“辛卯夏五月呈缴《贵州通省府直隶厅州总图说》,旋奉内阁典籍厅咨开议定舆图章程并发下表格,饬各州县分图立表,统限一年呈缴等因”,辛卯即1891年,正是《会典馆》补发第二次诏令对各省舆图的绘制进行了明确要求的时间,因此该图集也是《光绪会典舆图》的分省图之一,或者与其有着直接关系。

属于《光绪会典舆图》分省图或根据其绘制的还有美国国会图书馆藏清光绪二十二年湖南抚署石印本《湖南全省舆地图表》,94幅地图线装16册,每页板框28×16厘米,使用了会典馆编绘《大清会典舆图》时规定的统一图式符号,同时是基于测绘资料,采用“计里画方”的绘图方法绘制的;中国国家图书馆藏清光绪二十年王志修编制的《奉天全省地舆图说图表》,刻印本,画方不计里,1册;中国国家图书馆藏清光绪二十五年魏光焘的《陕西全省舆地图》,刻印本,计里画方,2册等。

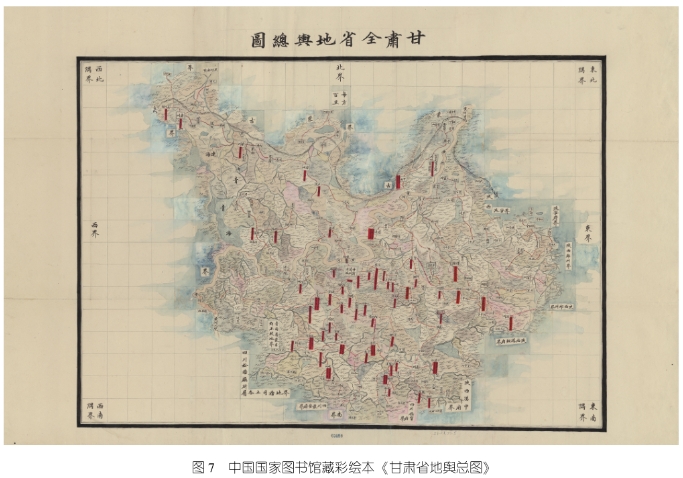

与此同时,除了那些与《光绪会典舆图》有关的地图之外,还存在其他一些用“计里画方”法绘制的政区图。如中国国家图书馆藏彩绘本《甘肃省地舆总图》,绘制于清光绪年间,图幅52×74.5厘米。该图在地图四缘和四角标注有方向,其中上部标注为“北界”,左上角标注为“西北隅”等;用“计里画方”绘制,每方百里,但图中河西走廊明显过于短促,非常失真。图中描绘了甘肃省的山川和府州县的分布;用三角形山形符号绘制了山脉;黄河用浅黄色双曲线绘制,其他河流则用淡蓝色双曲线绘制,青海湖等湖泊也都填充以淡蓝色;交通线用红色虚线绘制;省城名书写于双线矩形框中,其余州县名以及各类地名都书写于单线矩形框中;用贴红标注了一些府州县等聚落至其他聚落的距离。大致而言,该图虽然是绘本地图,但整体风格与这个时期的刻本地图非常接近,已经失去了之前绘本地图那样鲜亮的色彩和类似于青绿山水画的风格。再如中国国家图书馆藏清光绪年间瞿继昌《西藏全境舆地图说》,共收录地图11幅,皆为绘本,各图“画方计里”不等,其中总图二百里方,分图为二十里方,该图集在风格上同样类似于刻本地图。

除了这些受到《光绪会典舆图》影响的地图之外,各地还绘制有数量众多的有着现代意味的地图,虽然图面上没有绘制经纬网和方格网,如:

中国国家图书馆藏刘槐森等测、冀汝桐等绘,清光绪二十九年至三十三年(1903至1907年)北洋陆军学堂石印本《保定附近图》,这套图集原本应有地图9幅,现存的4幅地图分别为第7号、第8号、第5号和第2号,即“保定府南关外附近略图”“保定府南关外附近略图”“保定府东关外附近略图”和“保定府北关外附近略图”。这四幅地图在外观上已经与现代的测绘地图没有本质的区别,且明确注明比例尺为1:10000,因此这几幅地图应当是基于实测的。不过需要注意的是,图中没有绘制等高线,也没有绘制经纬线和标注经纬度。此外,前三幅地图下方还有着现代测绘地图上经常出现的拼合图。

中国国家图书馆清光绪年间绘本《萍乡县图》,图册共有地图4幅以及图记1张。图册中的四幅地图分别为“东桥草市图”“大安里之新店市上图”“上栗市图”和“县城图”。在所附的“分图之图记与图例”中记录了《萍乡县图》的分图名称,城郭的周长、高度、宽度等数据,周围的地势、山川的分布、交通路线、户口和工商业的从业者比例;以及东桥草市、上栗市和大安里之新店市距离县城的距离,地势、交通、面积、人口等数据。图例中标注了各图所用各种符号,且各图中除使用了图例中标注的符号之外,还绘制有等高线并标注了高度,且明确注明比例尺为1:5000。

要说明的就是,这一时期传统的绘本政区图依然存在。如中国国家图书馆藏清光绪年间彩绘本的《秦州并所属舆图》对秦州直隶州所属范围内的山川以及聚落的分布进行了描绘,该图以淡黄色为底色;用形象的山形符号绘制了山脉;渭水等河流用填充有青灰色的粗细不等的双曲线绘制;用红色实线绘制了道路;秦州城绘制了其东西向展开的众多关城,且绘制有城楼和城门;各县城用带有四门和城楼的城郭符号呈现;其余聚落则用带有旗帜的符号标识,将地名书写于单线的矩形框中,且在旁边标注了到其余聚落的距离。类似的还有中国国家图书馆藏清光绪年间彩绘本《甘州府属舆图》等。

三、结论:对政区图测绘技术转型时间的再讨论

上文对明清时期政区图测绘技术的演变及其转型基于量化统计和典型地图进行了介绍,本文的结论部分即基于此对以往学界关注的两个问题进行进一步的讨论。

第一,以往对于“计里画方”的研究,在将注意力集中在这一方法本身以及少量如《广舆图》等所谓典型地图,但同时忽视了对这一技术普及度的讨论。而就本文的分析来看,即使这一技术能达成一定的准确性,但咸丰之前,使用这一技术绘制的政区图数量非常有限。到了同治时期及其之后,使用“计里画方”绘制的地图的确实大幅度增加,而且在同治时期甚至占据了主流;到了光宣时期,虽然使用经纬度数据绘制的地图的数量逐渐提高,但并未占据主导,使用“计里画方”方式绘制的地图的数量依然众多。不过,这里要提出的一个问题就是,同治及其之后的“计里画方”与之前的“计里画方”还是同一种绘图方法吗?

同治时期,一些省份颁布了绘图章程,其中对当时采用的地图的测绘方法进行了具体介绍。如中国国家图书馆藏同治四年(1865年)的《苏省舆图测法条议图解》和同治年间颁行的《广东全省绘舆图局饬发绘图章程》,两者所介绍的绘图方法基本相同,大致如下:用民间最为常用的堪舆罗盘,以确定二十四向;同时主要用步测的方式测量距离,并用笔和“簿”进行记录。基本方法就是沿着道路、海岸、河岸、城岸、城墙、基围、山脚量测当前直去为某方向,前行若干距离转折为某方向,“逐段审定,使曲折之形不差”;且沿路行进时,“遥望所及,无论山顶、村庄、城楼、塔阁、祠庙、独树及隔岸渡头涌口,随时测其方向求其交点”。绘图时,首先确定分率,统一绘制在发放的画有10×10方格的标准绘图纸上,每格1寸8分,代表10里,另有每长刻度代表1里、短刻度代表1/5里的比例尺;然后按照方向,将步测距离按照比例转换后分别绘制在图纸上;远离道路的地理要素,则通过在测量路线中的不同点上测量的其所在方向的延伸线的交点来确定其位置。这一方法,虽然要求将地图绘制在网格上,但在所使用的绘图数据上已经不同于传统的“计里画方”所使用的只有八个方向和道路距离的“四至八到”数据,且从理论上而言,有着一定的准确性。不过,需要强调的是,这种绘图方式忽略了道路的高低起伏,且方向只有二十四向,因此在今人看来其准确性应当有限。不过,当时采用这种方式也是不得已为之,因为其将绘图和测量技术尽量进行了简化,由此希望当地那些缺乏几何知识的人能够尽量和尽快掌握。如《苏省舆图测法条议图解》之前就记有“沈令等所议各条并器图式均属可行,惟逾限已久,必应赶紧办理,庶可以速补迟,仰即通颁各属遵照如法绘造……本局覆查原议,包举大纲,词旨简约,犹恐其中勾股算术等项,各该县承办绅董一时未易周知,当再禀明……更加参酌,逐条分列细目,注释详明,并改算为量,增订图解,冀可妥速遵办”。

正前文所述,同治之前的中国传统的“计里画方”由于使用的是道路距离以及四至八到,因此绘制者本身也会意识到用这样的绘图方法绘制出的地图是不准确的,绘图者使用“计里画方”更多的是便于在地图上布局众多的地理要素,因此地图绘制中对“计里画方”的使用的目的不在于追求“准确”;且正如本人所分析的,中国古代地图的绘制本身就不太在意今天意义上的准确性。而同治时期政区图测绘时使用的“计里画方”法开始将“准确性”放在了重要位置,并采用当时最具有实用性的技术手段来达成地图绘制的准确。由此,可以认为虽然同为“计里画方”,但两者在内涵上已经存在本质差异。

第二,虽然可以认为同治时期,中国地图的测绘技术开始向现代转型,但要到光绪后期,或者说甲午战争之后,使用能达成现代地图所需要的“准确”的经纬度数据和投影方法绘制的政区图才开始大量出现,且不仅政区图如此,陈旭对“天下总图”的分析以及杜晓伟对海图的分析也得出了近似的结论。基于此可以认为中国地图在技术层面开始真正的意义的现代化要晚至甲午战争之后。

正如本人所提出的地图测绘技术的转型并不是技术本身的问题,而涉及到社会转型。而陈旭对“天下总图”的研究也揭示,“天下总图”测绘技术的近代化转型与整个中国的政治、社会、文化的近代化历程息息相关,其转型虽初始于咸同年间洋务派掀起的“器物之学”,但真正开始被广泛接受则始于戊戌变法前后系统的“制度之学”,最终至五四运动以后“科学”等西方观念深入人心之时才定型。海图也是如此,杜晓伟认为,清代后期对海防图的认知,经历了三个主要时段,由道咸时期的传统认知,在同光时期转变为提升对地图准确性的需求,再到甲午海战之后,因传统海防观的破产及近代国际海洋法的传入,清人将海防图的作用与维护国家海疆权益开始结合,进而真正改变了对海防图绘制近代化的需求。同时在这一过程中,海防图的绘制技术的转型受制于传统海防策略的延续、对旧式水师依然存在需求,再加上科举及其考试内容的存在、缺乏对培养相关绘图人员的制度性规定等等,都使得海图绘制技术的转型十分缓慢。

总体而言,由于地图测绘技术的转型并不仅仅涉及到技术本身,而涉及到社会方方面面的转型,因此虽然在鸦片战争之后,中国人意识到准确地图的价值,但受制于种种因素,朝向准确地图的测绘技术的转型一直并未真正开始,只是局限于对类似于“计里画方”等传统绘图技术的改良,只是到了甲午战争之后,随着社会全面的现代化转型,地图测绘技术才开始了真正意义的现代化。由此,本文的分析再次说明对地图转型的研究不能仅仅局限于技术本身,甚至不能局限于地图本身。

(作者单位:云南大学历史与档案学院)