西北师范大学“简牍学”入选中国历史研究院“绝学”学科扶持计划2024年度资助学科

作者: 来源:西北师范大学简牍研究院微信公众号“简牍学研究” 时间:2025-05-22

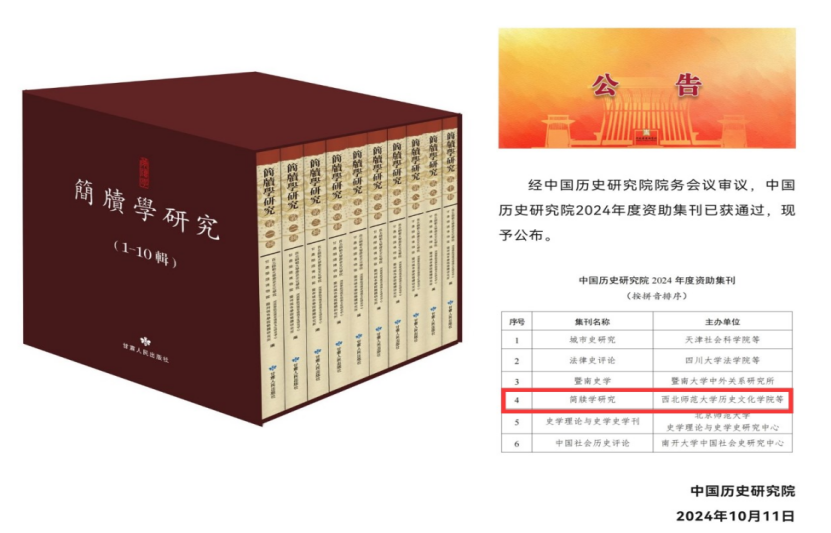

11月20日,中国社会科学院中国历史研究院“绝学”学科扶持计划2024年度资助学科名单正式公布,张德芳教授作为负责人的西北师范大学“简牍学”入选,成为全国首个也是唯一受到资助的简牍学“绝学”学科。

作为国内最早开展简牍学研究及人才培养的高校之一,西北师范大学自1940年起,就有阎文儒、金少英等知名简牍学者相继在学校任教,推出了《汉简臆谈》等一批优秀学术成果。2021年,西北师范大学简牍学科作为唯一的“冷门”绝学学科被甘肃省委省政府列入“甘肃省属高校国家一流学科突破工程”重点扶持的“4+1”建设学科。实施“简牍学”一流学科建设以来,西北师范大学简牍学科发展进入了快车道,在学科团队、教育教学、科研创新、成果转化、合作交流等方面均取得了突破性进展。目前已拥有一支结构合理、水平较高、在国内有一定影响力的简牍学师资队伍,并已凝练形成简牍文献学、简牍文字学、简牍考古学、简牍文化资源四个稳定的学科方向。

此外,西北师范大学积极参与肩水金关汉简、地湾汉简、玉门关汉简、悬泉汉简整理和居延新简再整理工作。2023—2024年,由学校骨干成员参与整理、西北师范大学简牍研究院作为署名单位之一整理编撰的《悬泉汉简(叁)》《悬泉汉简(肆)》相继发布。

为进一步加强简牍研究学术影响力,西北师范大学推出了包括《出土简牍与秦汉帝国》《简牍文书与汉代西北边政》等重要著作在内的“简牍学与丝绸之路文明研究丛书”。同时,学校也长期致力于推动简牍研究国际化,持续加强与瑞典皇家科学院、雅典大学等机构的交流合作,打造经典“海外简牍学名著”系列丛书品牌,建设具有世界影响力的简牍资料传承中心。

西北师范大学也十分注重“简牍学”平台搭建。学校于1997年创刊《简牍学研究》,是国内较早创办的出土文献类学术集刊,目前已由甘肃人民出版社公开出版发行15辑,发表简牍研究及相关学术论文近300篇,成为国内外简牍学术研究的重要阵地。2024年10月,《简牍学研究》入选中国历史研究院资助集刊,刊物建设由此迈上新台阶。同时,学校也积极开展简牍数字化研究。2024年6月,西北师范大学开发完成的集实物库、释文库、字形库、著录库、文献库和专家库“六库一平台”的“简牍学术资源数据共享平台”正式上线发布,推动并实现了文化遗产数字化保护和活化利用。

获准中国历史研究院“绝学”学科扶持立项后,西北师范大学简牍学科下一步将依据申报计划,组织团队对简牍学的基础理论进行系统梳理和深入研究;拓展其在历史学、考古学、古文字学、文献学、文化遗产保护等领域的应用研究;设立若干重点专题,如简牍与秦汉史研究、简牍与丝绸之路文明研究、简牍语言文字与书法艺术研究等,组织力量进行深入攻关,争取在这些领域取得一批具有重要影响力的研究成果,提升简牍学在相关学术领域的地位。积极与国外高校、科研机构开展合作研究项目,共同开展简牍学的跨国比较研究,促进国际间的学术交流与合作。

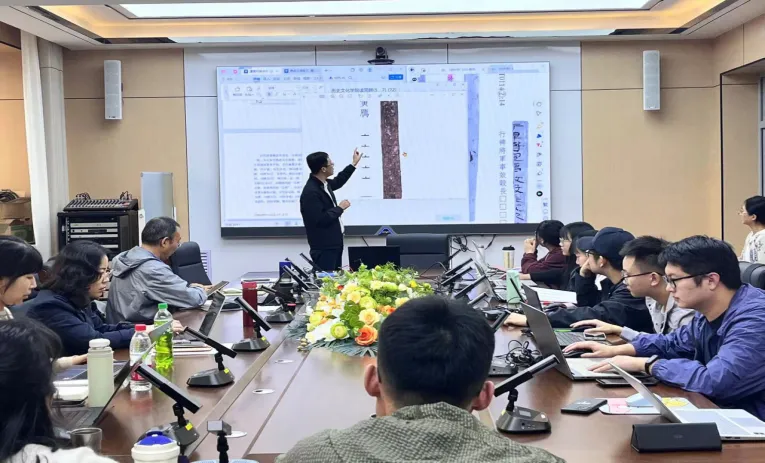

在人才培养方面,西北师范大学从1993年即开设“简牍学”课程,培养简牍整理、研究方面的专门人才。1995年开始招收简牍学方向硕士研究生,2005年开始招收博士研究生,成为国内最早开展简牍学研究生教育的高校之一。今后,将持续优化课程设置,强化实践教学,定期举办简牍学国际国内学术研讨会、学术论坛等,邀请国内外知名学者参会,为简牍学人才提供与学界前沿交流的平台,促进学术思想的碰撞和创新。为简牍学专业的优秀学生设立专项奖学金,激励学生努力学习和研究。同时,设立简牍学科研基金,资助学生开展科研项目和学术活动,提高学生的科研积极性和创新能力。制定科学合理的简牍学人才评价标准,对在教学、科研、人才培养等方面做出突出贡献的教师和研究人员给予表彰和奖励,激发人才的工作热情和创造力。

在学科体系构建方面,继续拓展简牍学交叉学科的外延,积极利用自主设置“简牍学”交叉学科博(硕)士学位点,结合简牍学与历史学、考古学、古文字学、文献学、计算机科学等相关学科,设置跨学科的专业方向或研究课题,培养具有跨学科背景和综合素养的简牍学人才,以适应简牍学研究的复杂性和综合性需求整合学校和社会资源,建立一个集科研、教学、展览、交流等功能于一体的简牍学研究中心,配备先进的研究设备和图书资料,为学科研究和人才培养提供良好的平台支撑。

中国考古博物馆参观预约

中国考古博物馆参观预约