“长安二千三百里——雄安古州城遗址考古成果展”在中国考古博物馆开幕

作者: 来源:“中国考古博物馆订阅号”微信公众号 时间:2025-07-10

2025年7月28日,由中国历史研究院主办,中国考古博物馆、中国历史研究院考古研究所、河北省文物考古研究院共同承办的“长安二千三百里——雄安古州城遗址考古成果展”在中国考古博物馆正式开幕。中国社会科学院副秘书长、中国历史研究院党委常务副书记、常务副院长马援出席开幕式。开幕式由中国历史研究院副院长、中国考古博物馆馆长刘国祥主持。中国历史研究院院属各研究所、河北省文物局、雄安新区有关部门的领导与嘉宾参加活动。

中国社会科学院副秘书长、中国历史研究院党委常务副书记、常务副院长马援(右二),中国历史研究院党委常委、副院长李国强(左二),中国历史研究院党委常委、考古研究所党委书记张国春(右一),河北省文物局党组成员、副局长李英(左一)为展览揭幕

开幕式现场

中国历史研究院副院长、中国考古博物馆馆长刘国祥主持开幕式活动

本次展览是中国考古博物馆正式开馆以来的第四个专题展览。展览首次面向全国公众,系统展示雄安新区古州城遗址的重大考古成果,生动呈现了雄安新区深厚的历史底蕴及其在中华文明多元一体格局中的重要地位。展览共分为“发现古州城”“龙首新生”“千年佛光”“长安遗珍”四个单元,展示文物130余件组。

展览序厅

展品精彩细节吸引参观者驻足观赏

千年古城:从鄚州治所到燕云要塞

古州城遗址作为汉唐鄚县县治、唐代莫州州治所在地,是雄安新区最具代表性的考古发掘项目。由中国历史研究院考古研究所、河北省文物考古研究院等单位组成的联合考古队经过8年的辛勤工作,初步厘清古州城遗址为汉唐内外双重城址结构。综合研究表明,内城可能为汉唐鄚县县城,外城可能为唐代莫州州城。汉唐城墙、隋唐水井、唐代寺院等丰富遗迹,实证了这片土地延续千年的城市文脉。

展览“发现古州城”单元

“发现古州城”单元展区

镇展之宝:唐代龙首的科技重生

2024年,考古工作者在古州城唐代高等级寺院遗址中发现两件陶质龙首,引发学界和社会广泛关注。经中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室历时半年的精心修复——运用三维扫描、虚拟拼接、脱盐保护及显微成分分析等前沿科技手段——龙首得以恢复原貌。这两件龙首不仅是唐代建筑艺术的杰出代表,更是京津冀地区首次考古发现的唐代高等级建筑脊饰实物,具有极高的学术价值和艺术价值。该成果入选中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室2025年度首场重大成果发布名单。

展览“龙首新生”单元

首次向观众展示唐代陶质龙首

佛光初现:唐代官寺遗址的系统揭露

展览首次集中披露古州城东南部发掘的大型唐代寺院建筑群。出土的唐汉白玉莲花座、鎏金铜佛等精美佛教遗物,结合青掍筒瓦、兽面瓦当等高等级建筑构件,表明此处很有可能是唐代莫州官寺遗址。寺院山门、砖砌踏步、殿堂基址的系统揭露,极大地丰富了我们对唐代官寺布局的认识,填补了唐代佛教建筑的重要空白。

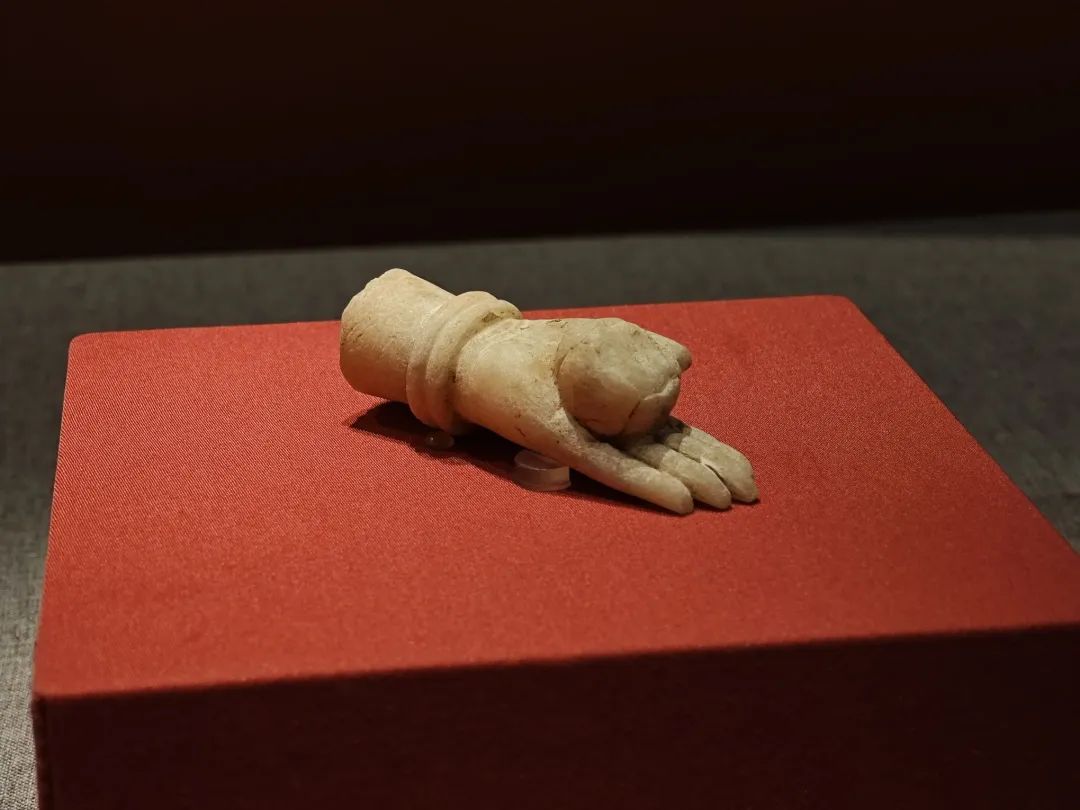

展出中的精品文物菩萨手残件

展出中的唐长安城西明寺遗址出土的鎏金铜菩萨立像

展出的唐长安城大明宫三清殿遗址出土卷草瑞兽纹方砖

长安遗珍:都城与州城的时空对话

《旧唐书》载,莫州“去京师二千三百一十里”,展览以唐长安城为宏大背景,展出了青龙寺莲花纹瓦当等代表性遗物,长安和莫州两城虽遥距二千三百一十里,却共同诠释了唐代“开放包容、多元一体”的文明特质与强大向心力。

雄安古州城遗址最新出土的考古成果,是中国特色考古学理论与实践的重要体现。本次展览通过展示雄安新区的辉煌历史,揭示了大州郡县在汉唐国家治理与文明交流中的重要角色,同时见证了新时代科技考古与文化遗产保护事业的发展,也有力诠释了文物保护工作“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的方针,成为弘扬中华优秀传统文化、增强历史自觉与文化自信的宝贵资源。

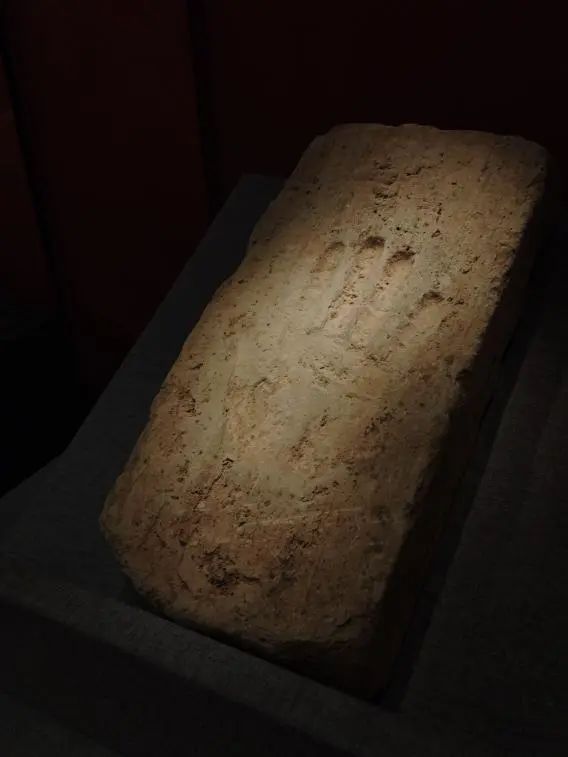

唐长安城遗址出土长方形手印砖

现场文物修复展示区

展览中唐长安城平面布局展示场景

特色印章打卡专区

特展专属龙首印章

本次展览是雄安新区古州城遗址八年来考古工作最系统、最全面、最深入、最丰富的成果展示;是唐代莫州城最新发掘出土文物与唐代都城长安出土精美文物的首次对比展示。

科技助力,龙首新生。作为中国社会科学院科技考古与文化遗产保护七项重大发布成果之一,两件气韵生动的唐代陶质龙首,修复后首次面向公众展示。

走进展厅,感知雄安新区的千年文脉与盛世长安的精彩华章。

本次展览持续4个月,将于2025年11月28日结束。观众可通过中国考古博物馆微信公众号购票参观。

中国考古博物馆参观预约

中国考古博物馆参观预约