内容提要:孝文帝立皇后之前,可敦一直存在于北魏的政治体系之中,只有活着的可敦,没有活着的皇后。严格意义上的华夏式嫡长子继承制,在北魏历史上从未实践过。当华夏文化浸染拓跋政治体未久之际,道武帝以暴烈方式处置外家,创立子贵母死之制。明元帝身罹丧母丧妻之痛,引入华夏政治文化资源变革继承制度,将可敦职能一分为三:可敦虚享尊位,皇后诞育子嗣,保母抚养储君。文明太后专权,促成保母职能提前回归,起永固陵,率先废除可敦葬制。孝文改制,依华夏正典厘定后宫,激烈变革引起震荡。宣武帝因皇子频丧而重新借助保母制度,孝明帝得以顺利登位。胡太后主持文昭迁葬,可敦制度向皇后制度的转变最终完成。以可敦、皇后为代表的内亚与华夏两种政治传统推演博弈,掀起北魏政治史诸多波澜。

关键词:可敦 皇后 继承制度 北魏政治

道武创业垂统、太武廓清北方、孝文定鼎中原,拓跋政治体由草原部落变身华夏王朝,历经多番激荡,国史修纂与之相伴。[1]源自内亚草原的政治传统由汉文记录并进入官方权力强势干预的史书编纂体系,经过了大规模删减改写,以符合北魏王朝不断华夏化的历史进程。至北朝末期,忽略草原传统、凸显华夏因素成为史学倾向。华夏本位作为强大的历史传统和思维惯性,长期裹挟人们对北朝史的认识。近年研究中,反思华夏本位、揭举“内亚视角”逐渐走向自觉。[2]嘎仙洞祝文有“皇祖先可寒”“皇妣先可敦”语,[3]暗示北族传统在拓跋历史记忆中顽强存在。南朝史料中,北魏太武帝皇后赫连氏被称为“可孙”[4]。天保十年(559),北齐文宣帝高洋改称皇后李氏为“可贺敦皇后”[5]。前辈学者多就可敦名号的语义、语源作出考察,[6]对于上述史料暗示出的可敦制度在北朝长期使用的可能性未曾深究。

《魏书·皇后传》追述前史,言“汉因秦制”“魏晋相因”[7],将北魏皇后事迹纳入汉魏传统进行叙述。传中所列诸位女性,依照汉魏以来的历史书写习惯,统称“皇后”,这一共同“标签”掩盖了她们实际身份的差异。田余庆研究北魏子贵母死制度,区分过三种不同类型的皇太后。[8]作出这一分类,依据的是站在华夏本位立场编纂而成的史料,故而未能充分留意可敦这一非华夏因素。《魏书·序纪》所载拓跋早期君主,实际身份是可汗而不是皇帝,与之相类,《皇后传》中自献明贺氏以上实际身份是可敦而非皇后。天兴元年(398),拓跋珪称帝,皇帝取代可汗成为拓跋君主称号,皇后取代可敦是否也在此时呢?

皇后取代可敦滞后于皇帝取代可汗,孝文帝立皇后之前,北魏只有活着的可敦,没有活着的皇后。明元帝身罹丧母丧妻之痛,为确保君位继承稳定,将可敦职能一分为三:可敦虚享尊位、皇后诞育子嗣、保母抚养储君。可敦和皇后代表的内亚与华夏两种政治传统相互碰撞、妥协、融合,掀起北魏政治史诸多波澜。

下文将重点论述这三个问题。

一、皇后谥号

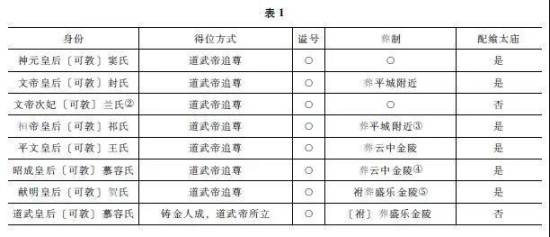

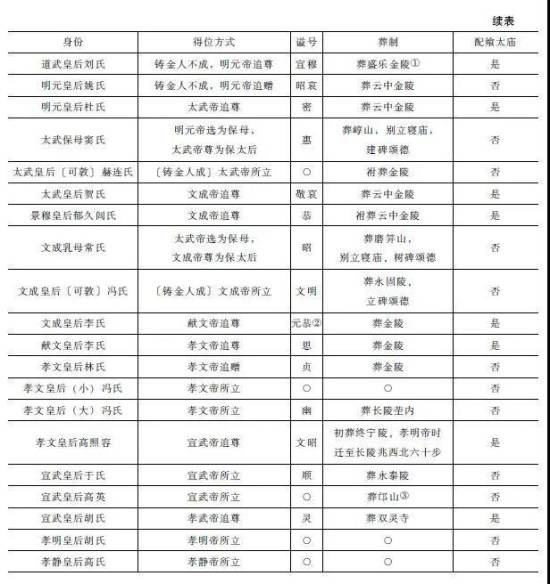

天兴元年道武帝登位,“追尊成帝已下及后号谥”[9],《序纪》所载拓跋早期君主即以谥号为称。天兴三年冬十月,“平文、昭成、献明庙成”,“又立神元、思帝、平文、昭成、献明五帝庙于宫中”[10]。神元帝力微庙号始祖、平文帝郁律庙号太祖、昭成帝什翼犍庙号高祖,三帝对于道武帝树立自身正统至关重要,故而追尊庙号。[11]《皇后传》序云“太祖追尊祖妣,皆从帝谥为皇后”[12],传中所记神元皇后窦氏、平文皇后王氏、献明皇后贺氏皆属此类,她们没有专属于自己的谥号,从帝谥为称。道武帝追尊先祖,将“皇帝”称号赋予前代可汗、“皇后”称号赋予前代可敦,可汗成为华夏政治传统中的皇帝并获得相应的谥号、庙号,而可敦并没有获得独立于夫君的名号。从这种意义上说,“可敦”与“皇后”的凝合滞后于“可汗”与“皇帝”的凝合。既然存在这种迟滞,那么就应该正视天兴以后北魏的政治体系中可敦继续存在的可能性。下面将《魏书·皇后传》所列诸位女性的实际身份、得位方式、追赠谥号、身后葬制及配飨太庙的情况制成表1,以便参照。

诸帝生母本非正妻,皇后地位及谥号为身后追赠,如道武宣穆皇后刘氏、景穆恭皇后郁久闾氏。诸帝保母生前被尊为保太后,死后获谥,如太武帝保母窦氏谥曰惠、文成帝保母常氏谥曰昭。诸帝正妻如道武帝皇后慕容氏、太武帝皇后赫连氏,没有谥号。诸帝生母和保母都有谥号,皇帝正妻反而没有,谥号缺失暗示她们身份特殊。《北史·蠕蠕传》云:“蠕蠕之俗,君及大臣因其行能,即为称号,若中国立谥,既死之后,不复追称。”[20]拓跋树立华夏式皇权的过程中,可汗与可敦生前的可汗号、可敦号逐渐被死后的谥号取代。正如罗新指出的那样,可汗号、可敦号等经过任职仪式获得的官号(appellation)被谥号取代,体现出政治权力结构的转变。[21]道武帝“追尊成帝已下及后号谥”,在完成世系清理的同时,以华夏的皇帝谥号装点这一世系,拓跋早期君主的可汗号自此消泯,在后来的史料中不见踪迹。经过删减整理的不仅仅是前代君主的可汗号,“追尊二十八帝”之中多单名者,与北族命名习惯不符,大概是道武帝时期追撰。[22]可汗拥有可汗号,可敦亦有可敦号。突厥与回纥的可敦号,明确记载于正史材料及碑刻铭文。突厥的ilbilgä qatun,见于阙特勤碑东面第十一行、毗伽可汗碑东面第十行,耿世民译作“颉利毗伽可敦”[23]。考古工作者在新疆昭苏县特克斯河支流小洪那海发现刻有粟特铭文的突厥石人,[24]吉田豊、大澤孝、辛姆斯—威廉姆斯(Nicholas Sims-Williams)相继对铭文进行了释读。[25]东面第三行载有木杆可汗的妻子xryn x’ttwnh,第八行载有泥利可汗的妻子cypynkh x’ttwnh,x’ttwnh(可敦)之前的xryn和cypynkh很可能就是可敦号。回纥有娑墨光亲丽华毗伽可敦,[26]“娑墨光亲丽华毗伽”是一个杂糅了唐朝美称与回纥美称的可敦号。[27]虽然现有史中不见关于柔然可敦号的记载,但是根据柔然可汗都有可汗号的事实,完全可以相信柔然的可敦都有可敦号。与柔然同时代且政治上有着亲缘关系的北魏,皇帝正妻慕容氏与赫连氏之所以没有谥号,是因为她们的真实身份是可敦,生前保有可敦号,身后不复追称。所以,《南齐书·魏虏传》则明确记载赫连氏为“可孙”。

魏收《魏书·皇后传》亡佚,今本乃后人以《北史》《高氏小史》及《修文殿御览》补缀而成。有没有可能慕容氏与赫连氏的谥号原本见于史传,只是在文献流传的过程中丢失了呢?这样的疑问反映出北魏早期史研究的困境,本就稀缺的史料混杂着特例,很难从中剥离出清晰连贯的线索。回应此种疑问,需从《皇后传》以外的史料、皇后谥号之外的角度寻找证据。

选立可敦的仪式特殊。草原传统中,锻冶铸造常和巫祝仪式联系在一起,代表神秘的宗教力量。[28]不同于册立皇后的华夏传统,北魏皇室选立正嫡需要经过手铸金人的仪式,以成者为吉,不成则不得立。赵翼联系前后史料,认为这是北俗故事,“至拓跋而益尚之也”[29]。在唐代使臣的报告中,记录了回纥立可敦的仪式。

可汗先升楼东向坐,设毡幄于楼下以居公主,使群胡主教公主以胡法。公主始解唐服而衣胡服,以一妪侍,出楼前西向拜。可汗坐而视,公主再俯拜讫,复入毡幄中,解前所服而披可敦服,通裾大襦,皆茜色,金饰冠如角前指,后出楼俯拜可汗如初礼。虏先设大舆曲扆,前设小座,相者引公主升舆,回纥九姓相分负其舆,随日右转于庭者九,公主乃降舆升楼,与可汗俱东向坐。自此臣下朝谒,并拜可敦。[30]

太和公主三拜可汗、两易其服,由李唐宗女变为胡人之妇、再为回纥可敦,身份的每一次转变都伴随着相应的仪式环节。罗新注意到其中“回纥九姓相分负其舆,随日右转于庭者九”的内容,认为它和内亚各政治体长期、广泛存在的举毡立汗仪式高度相似。[31]类似的还有以西为尊的礼仪传统。回纥可敦“西向拜”,拓跋可敦亲自参与的祭天仪式也是面西而立,“率六宫从黑门入,列于青门内近北,并西面”[32]。如果将铸金人视为“选可敦”的仪式,那么拓跋“立可敦”的仪式很可能与回纥相似。总之,在这些内亚色彩浓厚的仪式上,北魏皇帝正妻获得的身份应该是“可敦”而非“皇后”。

可敦不曾诞育子嗣。从道武开元建国到孝文迁都洛阳,北魏历代皇帝的正妻都没有诞育皇子,也没有留下生育公主的记录。她们“虚享尊位”,既不同于华夏的皇后,也不同于内亚的可敦。禁止可敦诞育子嗣,是为“子贵母死”制度下的储君排除母系更高贵的竞争者。北魏为了确保皇位继承权指向唯一人选,付出的代价是皇后的年轻生命和可敦的实质婚姻。《魏故比丘尼统慈庆墓志铭》记有“恭宗景穆皇帝昭仪斛律氏”[33]。太武帝以来的北魏后宫系统中,昭仪品次仅亚于皇后,高于贵人和椒房。查《景穆十二王传》所载诸王生母,可知斛律氏没有诞下子嗣。“魏旧太子后庭未有位号,文成即位,景穆宫人有子者,并号为椒房”[34]。斛律氏无子,她的昭仪身份却比诸王生母尊崇,一旦景穆太子拓跋晃即位,很可能是可敦人选。拓跋晃死于正平之变,《皇后传》只记载了文成帝生母郁久闾氏,太子后庭中更重要的女性反而没能进入史传。

可敦与皇后葬制不同。夫妇合葬是重要的丧葬礼仪,涉及女性的名分地位,[35]能够祔葬帝陵是可敦正妻身份的象征。诸帝生母死于先帝在位之时,别葬一处,明元密皇后杜氏、太武敬哀皇后贺氏、文成元皇后李氏、献文思皇后李氏、孝文贞皇后林氏,“葬”金陵。可敦死于先帝崩后,故而能与夫君合葬,慕容氏与赫连氏“祔葬”金陵。从明元帝时期开始,可敦祔葬帝陵,皇后别葬他处,二者身后葬制区分明显。孝文幽皇后冯氏,“葬长陵茔内”,宣武帝生母文昭皇后高氏,“先葬城西长陵东南,陵制卑局,因就起山陵,号终宁陵”[36]。孝文改制,可敦不复存在,冯氏和高氏都是华夏政治传统中的皇后,可是葬制未能卒改,至孝明帝时期,为高氏正名而进行改葬,迁其灵榇于长陵之内。从这个后代的例子可以推想北魏前期可敦与皇后葬制的差异。尚需提及的是景穆恭皇后郁久闾氏,据《高宗纪》,兴安元年(452)十二月戊申,“祔葬恭皇后于金陵”。正平年间,景穆太子横死,太武帝暴崩,南安王余入继大统,政局纷扰,文成帝继位受到影响,郁久闾氏因之得以存活。她死在夫君拓跋晃之后,能够祔葬金陵是个特例。

北魏诸帝立“皇后”的时间亦值得推敲。道武帝皇始元年(396)“皇太后”贺氏崩,天兴三年(400)立“皇后”慕容氏。[37]文成帝兴安二年(453)“太皇太后”赫连氏崩,太安二年(456)立冯氏为“皇后”,立拓跋弘为皇太子。[38]献文帝皇兴三年(469)立拓跋宏为皇太子,未立“皇后”[39]。孝文帝太和十四年(490)“太皇太后”冯氏崩,太和十七年立冯氏(小冯)为皇后,立拓跋恂为皇太子。[40]如果算上明元帝和太武帝时期的情况,北魏下一代“皇后”得立,总在上一代“皇后”死后。道武帝在母亲贺氏死前已成年婚配,长子拓跋嗣生于登国七年(392)。献文帝在长子拓跋宏已经诞育并将其立为太子的情况下仍然不立“皇后”,孝文帝直到“太皇太后”冯氏死后的太和十七年才立皇后,而他的长子拓跋恂早在太和七年就已出生。按理他们选立正嫡的时机早已成熟,却迟迟未付诸行动,令人费解。不妨转换视角,将上述“皇后”“太皇太后”看作可敦,疑惑就能消除。华夏政治体系中,皇太后和皇后可以并存,而在内亚政治传统中,与可汗相对应的、终生保有可敦号的可敦具有独尊地位,两代可敦难以并存。例如回纥毗伽阙可汗死,登里可汗及其妻可敦立,回纥贵族欲以上一代可敦、唐朝的宁国公主殉葬。[41]冯氏在不同时期被称为“皇后”“皇太后”“太皇太后”,而她的实际政治身份可敦则终身未变,只要冯氏健在,献文帝和孝文帝就不能再立可敦。拓跋史上的这一政治传统,直到孝文帝依据华夏典制改定后宫、废除可敦之时才被打破。孝明帝立皇后,是在母亲灵太后主持下进行的,[42]这说明经过改制的北魏后宫,皇太后和皇后可以共存了。

以上通过对皇后谥号、选立仪式、诞育子嗣、身后葬制、立“后”时机五个方面的考察,证明道武帝以降可敦仍然存在。孝文帝改制之前,北魏只有活着的可敦,没有活着的皇后。道武帝确立子贵母死之制,加以部落离散,希望借此限制外家、保证君位继承稳定。然而这些做法毕竟是策略性的,未能阻止清河王绍弑君夺位。明元帝继承道武遗志,化权宜之计为制度保障,逆转天兴以来可敦与皇后凝合的趋势,将原先的可敦职能一分为三,赋予可敦、皇后、保母不同的政治使命。