从距今约8000年的河南舞阳贾湖骨笛、距今约7000年的江苏兴化草堰港骨笛,到距今约4000年山西襄汾陶寺遗址陶鼓、鼍鼓、石磬、铜铃、陶埙、口簧等乐器的灿然大备,再到两周礼乐文化的兴盛,中国民族音乐在先秦时期便已经形成独特的体系与丰富的内涵。但遗憾的是,“五经”之中,唯独与“乐”有关的文本并未流传至今,先秦的音乐类文献早已湮没于历史的烟云。

1978年出土的曾侯乙钟磬发现有与乐律有关的铭文,无疑是中国音乐史上的重大发现。此外,楚王酓章钟等乐钟亦有与乐律相关的铭文,上博简《采风曲目》则记录了与曲调相关的文字。更令人欣喜的是,2021年发掘的湖北荆州王家嘴798号楚墓出土了疑似乐谱,2008年入藏清华大学的清华简在最近披露了两种乐书——《五音图》与《乐风》,为更深入了解先秦音乐观念及表现形式提供了新的契机。清华简整理小组的研究成果,如黄德宽《清华简新发现的先秦礼、乐等文献述略》(《文物》2023年第9期)、贾连翔《清华简〈五音图〉〈乐风〉两种古乐书初探》(《中国史研究动态》2023年第5期)、程浩《清华简中两种乐书的文本复原与功能蠡测》(《出土文献》2023年第4期)、胡其伟《清华简〈五音图〉的初步研究》(《出土文献》2023年第4期)、李卿蔚《清华简〈乐风〉相关问题研究》(《出土文献》2023年第4期)等文,已经对《五音图》与《乐风》作了详尽的考释。近日,这两种乐书正式发布。在已有研究的基础上,本文尝试对清华简乐书的内容、性质略作梳理,并提出一些初步认识。

一、神秘的五角星:侧面佐证三分损益法

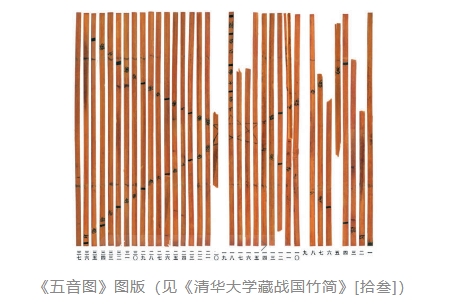

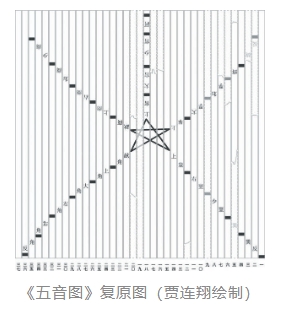

《五音图》由至少37支竹简组成,但部分竹简已经残损,甚至缺失。由于缺少序号、简背划痕等编联信息,且文字极简,书写位置不定,因此复原全篇并非易事。经整理小组的努力,《五音图》的阅读已经基本无碍。

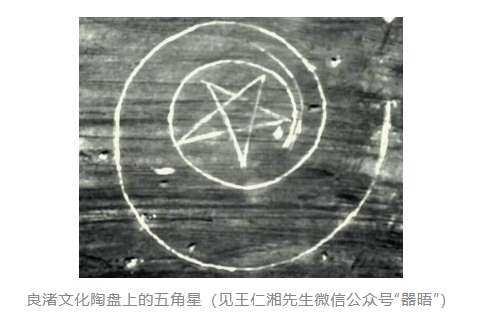

经复原的《五音图》为我们展现了一幅前所未见的乐律示意图:中央为一个一笔画就的五角星,五角星的五角分别延伸出五组声名(或称“音名”“阶名”);以中央的宫组为中心,从逆时针的角度看,分别为宫组、商组、角组、徵组和羽组。“宫-商-角-徵-羽”的次序又见于《周礼·春官·大师》《礼记·乐记》《尔雅·释乐》等先秦文献。虽然在两河流域等地区也发现有五角星的图案,但形状与《五音图》更接近的五角星,见于出自上海马桥遗址的良渚文化陶盘,距今约5000年。这种五角星与现代简笔画画法如出一辙,古今的呼应令人玩味。

但《五音图》的五角星显然不是单纯的装饰,它出现于乐书之中,应有其具体意涵。胡其伟、贾连翔等学者已经指出,若以宫组为起点,五角星线条的走向是“宫→徵→商→羽→角”,这恰好是《管子·地员》所载以三分损益法为原则的五声相生次序。《地员》篇的相关记述为:

凡将起五声凡首,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以成宫。三分而益之以一,为百有八,为徵。不无有三分而去其乘,适足,以是生商。有三分,而复于其所,以是成羽。有三分,去其乘,适足,以是成角。

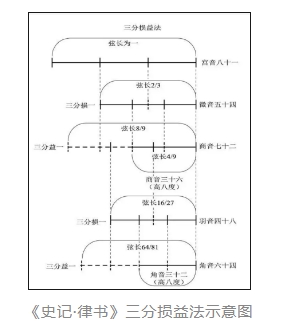

《地员》篇实际上是通过数理的形式呈现音律。在同等直径的情况下,一根弦或一根律管越长,音则越低。如若长度比为2:1,音高的比例则为1:2,即相差八度的关系;如若长度比为3:2,音高的比例则为2:3,即相差纯五度的关系;如若长度比为4:3,音高的比例则为3:4,即相差纯四度的关系。古人很早便意识到乐器尺寸与音高的关系,并以数理的形式使之具象化。《地员》篇的作者假定宫声的数字为81,即文中的“九九”,将81分为三份,再加上81的三分之一,便是108,即文中的“百有八”,可以求得徵声;108分为三份,再减去108的三分之一,便是72,可以求得商声;72分为三份,再加上72的三分之一,便是96,可以求得羽声;96分为三份,再减去96的三分之一,便是64,可以求得角声。数值越大,音越低,因此根据《地员》篇的推算,从低音到高音的次序是“徵-羽-宫-商-角”。

《史记·律书》则记载:“九九八十一以为宫,三分去一五十四以为徵,三分益一七十二以为商,三分去一四十八以为羽,三分益一六十四以为角。”不同于《管子·地员》的“先益后损”,《史记·律书》是“先损后益”,即宫声之数为81,三分损一为54,是为徵声。以此类推,分别求得72(商声)、48(羽声)、64(角声)。从低音到高音排列,便是大家熟知的“宫-商-角-徵-羽”的次序。

可见,所谓三分损益法是指通过“三分益一”(增加三分之一,即原来的三分之四)或“三分损一”(减少三分之一,即原来的三分之二)的方式求取基音的低纯四度音或高纯五度音。同样以三分损益法为原则,可以推导出十二律,即十二律生律法。十二律生律法见于《吕氏春秋·音律》、放马滩秦简《日书》、《淮南子·天文训》等文献。而围绕五声相生展开的三分损益法,在传世的先秦文献中仅见于《管子》。

三分损益法是中国古代音乐的一大发明,不过在一些论著中,常常出现以下两点误解:

其一,将三分损益法与五度相生律混为一谈。三分损益法体现于《管子》《吕氏春秋》以及放马滩秦简《日书》等西汉之前的文献,五度相生律则由古希腊学者毕达哥拉斯创立。两者的共同点是均以数理的方式分析音律,均涉及三分之二之数,且均发现相差纯四度或纯五度的乐音最为协和;差异是三分损益法存在“损”“益”的过程,五度相生律则是依次以三分之二增减,求得的乐音均是相差纯五度的关系。毕达哥拉斯主张“万物皆数”,北大秦简《鲁久次问数于陈起》同样认为“天下之物,无不用数者”,并指出“五音六律”亦生于数。东西方的“心理攸同”,反映了不同文明对科学和艺术的共同探索。

其二,对《管子》一书的时代与性质存在误解。《管子》虽托名春秋时期齐国名臣管仲,但学界普遍认为《管子》是战国中晚期稷下学者的论文汇编,其中不少篇章的思想属于黄老之学。一些音乐史论著将《管子》视作春秋时期的文献,进而认为中国的三分损益法早于毕达哥拉斯(约前580—约前500)的五度相生律。三分损益法的出现,或早于《管子》。一些学者已经指出,《管子》的生律法已见于春秋时期钟律的实践。但仅从《管子》出发,并不能推导出“三分损益法早于毕达哥拉斯”这一结论。

尽管《五音图》没有具体涉及三分损益的过程,但它所体现的五声相生关系,与《管子》等文献完全一致,可以与三分损益法相互验证。正如贾连翔指出的:“过去研究已表明,《管子》此处所载的‘三分损益法’在东周时期广为流行,本图则是这一思想的又一反映。”《五音图》可以侧面佐证三分损益法,是《管子》之外又一种以三分损益法为原则演绎五声相生的文献。

二、先秦声名的集中呈现

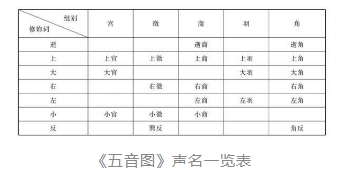

在《五音图》中,比五角星更难解释的,是五角星五个角所对应的五组声名。我们知道,中国传统音乐中的五正声是“宫”“商”“角”“徵”“羽”,尽管五正声并未在图中直接出现,但我们仍可以五正声为基础,将《五音图》的声名分为如下五组:

1.宫组:上宫、大宫、小宫、诃。

2.徵组:上徵、右徵、小徵、巽、巽反。其中“巽”系根据内容拟补。

3.商组:逝商、上商、右商、左商、小商。

4.羽组:上羽、大羽、左羽、终。“终”之后简文有残损,贾连翔认为,可能还存在声名“终反”。

5.角组:逝角、上角、大角、右角、左角、角反。

各组声名,包含4个至6个不等。五组声名,共计24(或25)个。这些声名基本上是以修饰词与五正声相搭配的形式呈现,出现的修饰词有“上”“大”“小”“右”“左”“逝”“反”。此外,尚有“诃”“巽”“巽反”“终”此类未与五正声搭配的声名。这些声名之间是何关系?与五正声之间又是何关系?颇令人费解。

目前主要有两种看法:第一种看法以贾连翔、程浩为代表,将这24(或25)个声名看作各自独立、不相重复的关系;另一种看法以胡其伟为代表,认为这些声名有不少是重复的,如“逝”“上”“大”“右”所修饰五声为正声组的低八度,“左”“小”“反”所修饰的是高八度。

本文更倾向于胡其伟的看法。《五音图》的不少声名,见于曾侯乙钟磬铭文、《黄帝内经·灵枢》等文献。曾侯乙钟磬铭文已经证明,“逝”“大”等修饰词表示低音(具体而言,一些学者认为“大”表示低八度,“逝”表示低八度或两个低八度),“小”“下”“反”等修饰词表示高音(具体来说指高八度)。有学者也指出,“上”可表示低八度,“下”可表示高八度。如此一来,除了“左”“右”未得到落实,其他修饰词实际上均已经得到曾侯乙钟磬铭文等材料的验证。

胡其伟根据《黄帝内经·灵枢》中“上徵与右徵同”“上商与右商同”等记述,推断“右”相当于“上”“大”,“左”相当于“下”“小”。所可补充的是,之所以“右”是“上”“大”的同义语,当与古人的方位观念有关。崇左抑或崇右,在先秦不同地域、不同时期有不同表现。根据杨伯峻总结,春秋诸国多以右为上,左为下。《左传》桓公八年称“楚人上左”,则楚人以左为尊,与其他诸侯国不同。以楚文字书写的《五音图》将“右”等同于“上”“大”,实际上与楚人的主流方位观念相矛盾,暗示《五音图》或自其他地区传入楚地。

由上可知,“上-下”“大-小”“右-左”“逝(往也)-反(返也)”是四组反义词,“上”“大”“右”“逝”当是同一含义的修饰词,表示某声的低八度,“下”“小”“左”“反”则表示某声的高八度。当然,这只是目前的一种解释,这些声名的内涵及相互关系如何,尚有待进一步的验证和研究。贾连翔认为《五音图》中的声名可能是依三分损益法一直推算而成,准此,这些声名并不重复。此说的优点是能更好地解释五角星的功能,与曾侯乙钟磬铭文的声名也能相互验证(如可以与“逝”表示两个低八度的说法相呼应),不失为一种可能的解释。

总之,《五音图》是在曾侯乙钟磬铭文之后,再次出现集中呈现先秦声名的文献。相比之下,《五音图》的声名更具系统性,有助于帮助我们重新理解并验证钟磬铭文所见声名。以“左”“右”修饰的声名,系首次在出土文献中发现,为揭示相关声名的内涵提供了重要线索。

关于《五音图》的性质与功能,目前学者提出不同的猜想,如贾连翔认为与瑟的演奏有关,程浩认为它是针对类似曾侯乙墓所出“均钟”的五弦乐器的说明性文件,胡其伟推测它可能是古人为了修习记诵当时复杂的五音异名所特制。《五音图》以图示的形式表现五组声名,给人最直观的感受是,这应是一种乐律知识的系统呈现。但《五音图》又的确没有标出全部搭配修饰词的声名,如宫组只出现上宫、大宫、小宫,而不见左宫、右宫、逝宫、宫反。如此一来,《五音图》似乎并非一种系统化的乐律图示。

但《五音图》从形式到内容的规律性也很明显:

1.图中的五角星以及五组声名的排列经过精心的设计,并非随意的罗列;

2.各组声名的内部,声名从低音往高音排列;

3.《五音图》与《黄帝内经·灵枢》的声名存在较多交集,暗示《灵枢》很可能借鉴了类似于《五音图》的文献,《五音图》的前身或其衍生图文曾经凝固为在一定范围内流传的固定文本;

4.修饰词“上”见于全部5组声名,修饰词“大”“右”“左”“小”分别见于不同的3组声名,修饰词“逝”“反”分别见于2组声名,《五音图》的编者或是采取了类似于修辞中互文见义、错举成文的手法,在有限的书写空间内尽量表现一个完整的声名体系。

总之,《五音图》是一种展现战国中晚期乐律知识的图示,其侧重点在于表现五声相生的关系,并示列与五声相对应的不同音高的声名以及各种异称。

三、先秦乐谱的新线索

“五音图”的篇题由整理者所拟,《乐风》则有“乐风”的自带篇题。《乐风》分为两部分,第一部分为“宫徵”“宫羽”“宫商”“徵羽”“商徵”“徵地”“商徵”“徵角”“商角”“商羽”“羽角”“穆”“商羽”“羽角”“宫羽”“宫商”“宫角”17个小单元,每个小单元之间以墨块间隔;第二部分内容难解,有“大上”“大下”“次上”“次下”“少下”等语。

根据整理小组的推测,简文的两部分内容应该是相关联的,第一部分可能是“乐风”的曲谱,第二部分则可能为该曲谱的演奏方式。这一推测应该是合理的。《乐风》的下半部分有两个从糸的字,黄德宽指出,当是某种乐器的演奏方法。程浩根据二字的声旁分别读作“接”和“屈”,并从二字的形旁——糸(绞丝旁)入手,指出《乐风》所对应的乐器当是一种弦乐器。此说有其道理。战国时代的弦乐器,主要是琴和瑟。李卿蔚便将《乐风》落实为琴谱。

贾连翔指出,从“徵地”“穆”所处位置来看,恰好将乐曲等分为3段,每段有声名5组,结合“乐风”一词,这一格式可让人想到《诗经》篇末“三章章五句”的标注。《史记·孔子世家》称“三百五篇,孔子皆弦歌之”,琴、瑟这两种弦乐器在春秋战国时期常配合诗的演唱,《乐风》自然有可能与诗相关。不过《乐风》的前半部分是否可与诗之三章相对应,尚难以坐实。“宫徵”“宫羽”“宫商”“徵羽”这些“声名+声名”的形式,可以令人联想到上博简《采风曲目》的曲调标注形式,即在每个诗(曲)名之前标注“宫穆”“宫巷”“宫讦”“徙商”“徵和”等。方建军曾指出《采风曲目》中宫、商、徵、羽四声乃乐曲的四种调式,四声的前后缀单字系变化音名,这四声及其前后缀单字组成了不同的调名(《楚简〈采风曲目〉释义》,《音乐艺术》2010年第2期)。《采风曲目》中的“宫穆”“徵和”便是两个声名的连写,与《乐风》所见声名组合形式完全一致。其中的声名“穆”,在曾侯乙钟磬铭文、楚王酓章钟铭文以及《乐风》中均有出现。《乐风》中的“宫徵”“宫羽”“宫商”“徵羽”之类,或可与《采风曲目》中“宫穆”之类相联系。《乐风》的17个小单元究竟是构成一个完整的曲谱,还是像《采风曲目》那样分别对应一个曲调或一首诗,尚有待进一步研究。

还需要讨论的是《五音图》与《乐风》的关系。程浩认为《五音图》与《乐风》均是“均钟”的说明性文件,贾连翔指出二者的形制、字迹不同,内容恐无直接关联。《五音图》虽然只是一种理论化的图示,与实际演奏无直接联系,但它的确可能与《乐风》相互参照,为弦乐器的弹奏提供理论依据。

由于没有明确的先秦乐谱可供佐证,《乐风》的内涵尚难究明,它是否是乐谱、是否与弦乐器有关均有待进一步研究。果若《乐风》为乐谱,其价值自不待言。相信随着对《乐风》以及王家嘴楚简疑似乐谱研究的深入,中国古代音乐史将书写新的篇章。

(作者单位:北京语言大学中华文化研究院)