一座小岛,孤悬汪洋,名曰广鹿,取多鹿之意。

2013年11月,我和法国自然历史博物馆的Anne Tresset博士首次赴辽宁大连广鹿岛开展动物考古学研究工作。我们从北京坐火车到了大连,因海上风起浪大,当天的渡轮停航,次日,才得以坐上拥挤的公交车前往金石滩码头乘船。车上无座,这位来自高雅浪漫之都巴黎的女士毫不犹豫地坐在后车厢地板上,并招呼我一同“入座”。她笑着说:席地而坐才是我们考古工作者的本色!海上依然是风卷狂浪,渡轮如一片叶子般在海里颠簸了两个小时后,我们终于顺利登岛。

我们此行的目的是开展关于中国贝丘遗址和法国西南部贝丘遗址的比较研究。所谓贝丘遗址,就是以贝类为主体的人类文化堆积的遗址。其形成原因除人为食用贝类之外,还包括制造蚌器(如蚌刀)、建筑材料(如海月做明瓦)、墓葬埋藏(如广西顶蛳山贝丘上的屈肢葬和肢解葬),等等。

贝丘遗址作为一类特殊的考古遗址,在各大洲均有发现,世界上年代最早的贝丘遗址就发现于法国,这处名为Terra Amata的贝丘遗址的年代为距今30万年。中国迄今已发现了近千处贝丘遗址,就其类型而言,可分为洞穴、海滨、河岸和湖滨贝丘遗址四类,其中以海滨贝丘遗址数量最多。从旧石器时代晚期一直到距今8000年前,中国南方地区多见洞穴贝丘遗址;距今8000—4000年前,北起辽东、南抵海南的海岸线上分布着众多海滨贝丘遗址,湖南沅江和广西邕江两岸分布着河岸贝丘遗址;距今4000—1000年前,贝丘遗址整体式微,云南滇池、洱海和三湖(抚仙湖、星云湖和杞麓湖)地区出现了湖滨贝丘遗址。

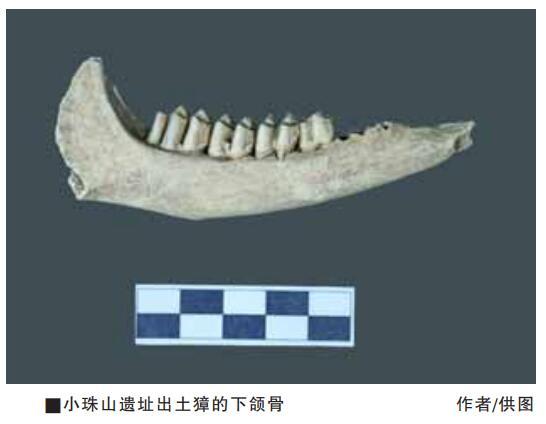

2006年以来,以中国社会科学院考古研究所的贾笑冰和金英熙老师为领队,我们对广鹿岛上包括小珠山、吴家村、门后等在内的多处贝丘遗址进行了调研和发掘。它们属于距今6700—4100年的小珠山文化,出土的丰富动物遗存有助于探究动物驯化的原因、动物的引入和传播、环境和海平面的变化、物种的消亡等多方面学术问题。事实上,我们在广鹿岛上短暂停留和工作之后,已经意识到,必须用课题的形式通过多学科合作,来对上述学术问题进行研究。

2015年7月,当我和同事们第二次登上广鹿岛时,以动物遗存探讨史前生业的学术思路已然明朗。此次同行的老师中,还有国家博物馆的安家瑗老师,她的父亲就是在国内首次对贝丘遗址进行定义的安志敏先生。安家瑗老师对1961年8月她父亲带着她的姐姐名曰休假,实则是调查大连烈士山和小盘山两处贝丘遗址的情形,至今记忆犹新(见安志敏《记旅大市的两处贝丘遗址》)。这一时期全国文物普查工作的开展,使得各地区主要贝丘遗址的面貌浮出水面。

20世纪90年代以来,我国贝丘遗址的发现和研究进入全面发展期,最具开创性的成果就是1999年出版的《胶东半岛贝丘遗址环境考古》。与此同时,中国动物考古学的研究也呈现出蓬勃发展的势头,动植物遗存不再是毫无用途的“自然遗物”,它们作为特殊文物资源(见袁靖《建设和完善国家特殊文物资源标本库和数据库》),能够讲述关于中华古代文明之生业基础的精彩故事。

动物遗存的鉴定和测试工作是艰苦而漫长的,好在广鹿岛贝丘遗址动物考古学研究的团队成员多是年轻人,个个精力充沛。时光伴着一片片破碎遗骨的鉴定、一项项测试数据的得出而慢慢流逝,我们也收获了关于小岛史前生业转化及岛上动物种群演变的认识。

广鹿岛的形成因于海平面的上升,距今6700年前,史前先民登陆这片处女地,面对岛上大量的鹿类和海里丰富的海产品,他们留了下来。跟随人类入岛的狗在渔猎活动中发挥了重要作用,人类也将猎物与它们分享。距今6300—5000年前,随着人口增长,野生动物种群因为人类的猎捕而濒临危机,大型鹿类在岛上绝迹。人类开始将辽东半岛上的猪运送到岛上来,并用农产品(粟和黍)的副产品来喂养它们,家猪种群数量迅速增长。人类由此也获得了一种稳定而充裕的家养动物资源,但他们依旧能够通过渔猎的方式,获取岛上及周边丰富的野生动物资源。此外,广鹿岛也是大陆家养动物和农作物传入朝鲜半岛,并进一步传播到日本列岛的重要一环。考古资料显示,朝鲜半岛上猪、狗、马、黄牛等家养动物和小米、大豆、水稻、小麦等农作物出现的时间,都要晚于广鹿岛所在的辽东半岛地区。

2018年7月,我带着年轻的学生们再次登岛,这颗大海中的明珠已成为度假的天堂。傍晚,我们从岛屿考古工作站出发,步行到月亮湾,欢乐的人们在海里游泳,在岸边吃着各色海鲜,在大舞台观赏着老百姓自己的表演。海产养殖和特色旅游已成为这座美好小岛的特色经济。

薄雾弥漫在黄海的海面上,一轮明月挂在天空,“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间”。通过一代代考古工作者“上穷碧落下黄泉”的坚守,我们所挖掘和讲述的“中国故事”,必定会一直照耀在追梦的路上。

(作者:吕鹏 中国社会科学院中国历史研究院考古研究所)