考古资料显示:粟作农业(包括粟和黍的驯化和种植)和稻作农业,约万年前分别起源于我国的黄河流域和长江下游地区,并逐渐成为当地先民主要的生活方式;华南地区,则长期处于狩猎/渔猎采集经济状态,直到新石器时代晚期(约距今5000-4000 年)农业才开始出现。需要指出的是,因人骨保存状况不佳,华南地区仍缺乏新石器中期人群生存策略及健康的直接证据。

2021年2月,国际知名考古期刊《Antiquity》上发表了《Subsistence and health in Middle Neolithic (9000–7000 BP) southern China: new evidence from the Dingsishan site》一文。该文通过对广西邕宁顶蛳山遗址人骨的C、N稳定同位素分析和人骨的体质人类学观察,揭示了华南地区新石器时代中期先民的生存方式和健康,并与新石器时代黄河流域和长江流域不同生存策略人群进行了比较,探讨了中国新石器时代不同的生存方式对于人群健康的影响。文章的作者来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院大学、郑州大学、中山大学、中国社会科学院考古研究所和复旦大学。其中,朱思媚(现郑州大学)为论文的第一作者,李法军(中山大学)和胡耀武(复旦大学)为论文的共同通讯作者。

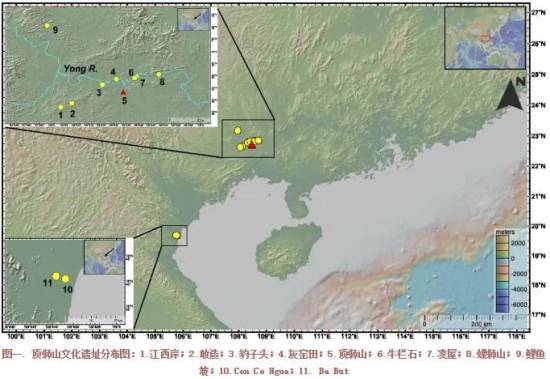

顶蛳山遗址位于广西省邕宁县,是华南乃至整个东南亚地区全新世最早的河岸型贝丘遗址。其中,该遗址的二三期堆积为顶蛳山遗址的主要堆积。与顶蛳山二三期面貌相同的文化遗存,广泛发布于广西和越南北部,该种文化类型被命名为顶蛳山文化(图一)。根据文化现象和已有的14C测年数据,该遗址二三期的年代为距今9000-7000年左右。

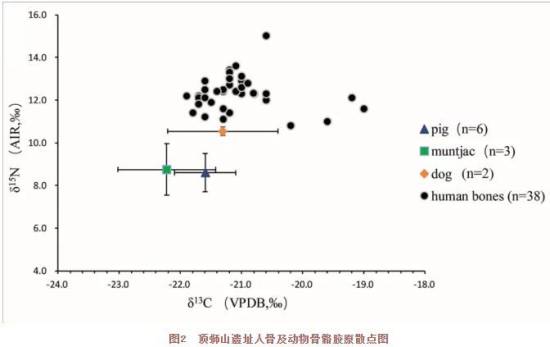

通过对遗址出土人和动物骨的C、N稳定同位素分析(图2),发现:淡水环境下的鱼类和贝类应为其主要的食物来源;肢骨和肋骨的同位素数据无明显差异,反映了先民的生活较为稳定,应与其长期定居相关。尽管骨骼功能力学的分析显示男女之间可能存在劳动分工,但两者的同位素数据相近,表明两者获取食物的途径基本相同。此外,不同葬式间人骨的同位素数据也无显著区别,暗示两者可能属于同一人群。

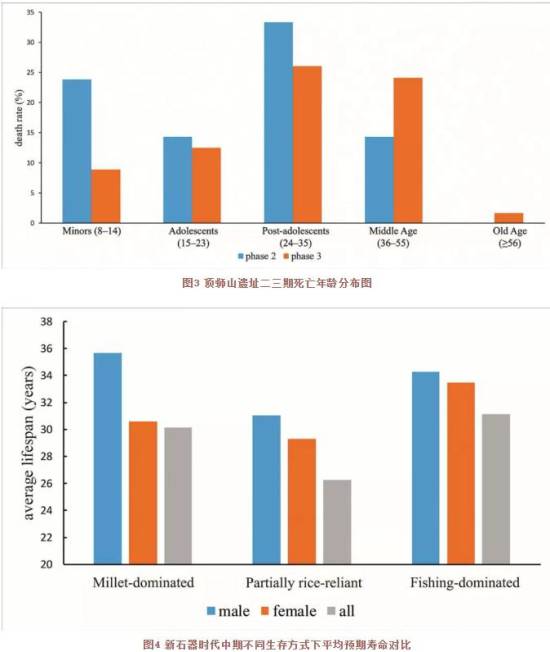

顶蛳山二期和三期居民的同位素分析显示:两类人群的食物结构并无明显差异,但与三期居民的δ13C值相比,二期居民的δ13C值的分布更为广泛,表明从二期至三期先民的食物选择更加集中。考虑到遗址三期开始出现鱼钩,有理由推断:随着捕鱼的专业化,淡水鱼类成为了人类食物的主要来源。此外,该遗址的古人口学研究表明,二期至三期先民的死亡高峰推后,平均预期寿命延长(图3)。由此,我们认为:自顶蛳山二期至三期,捕鱼技术的进步和成熟,为先民提供了更加稳定的食物来源从而延长了其寿命。

为探讨不同生存策略对人群健康的影响,文章还比较了黄河流域、长江流域以及华南地区人群的人口平均寿命(图4)。研究发现:新石器时代中期,在渔猎采集经济下的居民(特别是女性)较之农业早期阶段下的先民具有更高的平均寿命。这表明,尽管农业的出现和发展为持续增长的人口提供了更多的粮食,但人群的健康状况不容乐观。由于从狩猎采集转向农业经济的早期阶段,迅速增长的人口可能使得人群更加密集,疾病更易传播,同时长时间的持续农业劳作使人们承受了更大的生理压力。此外,人口生育率的提高也导致了生育间隔变短,这给哺乳期的女性和孩童带来了更大的营养压力。由于史前时期医疗条件较差,更多的妇女常死于难产或产后很短的一段时间,新生儿的死亡率也随之提升,这就导致了早期农业社会人口的平均寿命缩短。然而,需要指出的是,由于研究样本尚不足够多,且受文化以及社会因素的影响,人口平均寿命的统计可能还不够完善。这需要我们今后进一步积累相关数据,深入了解不同生存策略对人群健康的影响。

本研究首次尝试将同位素分析与骨骼考古、古人口学等多种研究方法全面结合,可望为几种研究方法的深入融合提供极好的借鉴,为全面探讨不同生存策略下人群的健康状况奠定了基础。