摘要:殖民主义范式博物馆的藏品归属问题作为国际争端热点,已经上升到国与国之间实力的较量。殖民主义范式博物馆的藏品大多是以殖民扩张的渠道得来的,殖民者以这些藏品为主建立起博物馆、并将这些文物合法化,构建了民族身份。表象是建立博物馆,实则是宣扬国力。通过对异域文化的欣赏,殖民主义范式博物馆开始文化临摹,这既是对“他者”的文化偏离,亦是对“我者”的文化确认。埃尔金大理石便是殖民主义范式博物馆的典型案例,这些外来藏品该何去何从,原属国是否有重得藏品的可能性;若是留在现有国,我们又应该如何认识这些藏品。

关键词:殖民主义范式博物馆;藏品归属;埃尔金大理石;大英博物馆

殖民主义范式博物馆的藏品归属问题实际上是历史遗留问题,我们处于现在的时空去解决过往历史的争端,难免会出现争议与困难。藏品归属问题本质上是物的所有权争端问题,但在当下的格局来看,反而变成了原属国与现有国之间的国力争夺。在此,埃尔金大理石是殖民主义范式博物馆藏品归属问题的重要聚焦点之一,因其涉及到大量模糊细节与文件的缺失,所以要在法律上和道德中来分别探讨。另外,这类外来藏品在殖民主义范式博物馆中应以何种方式留存,如何理解和确立文物语境,也是一个棘手的困境。

一.殖民主义范式博物馆的定义与内核

博物馆作为现代城市的文化共享空间,源于西方的公共收藏机构。然而,当其应用于不同的国家及其情景,又有着不同的组织形式。许多西方世界的博物馆都是建立在早期的原始资本积累以及帝国的海外掠夺行为之上的,这便是殖民主义范式博物馆的雏形。殖民主义范式博物馆是博物馆学的一个概念。它指博物馆用“他者”的意象以确认“我者”的空间与场景,具有强烈的政治权力性“话语”特征。殖民主义范式博物馆根植于殖民主义这一行径之上,涉及到资本扩张、国家话语权、战争侵略等多重因素。

殖民主义是一个历史学概念,指在一定历史时期,由经济利益为驱动的文化、经济掠夺。韦氏词典将这个词定义为“对某一地区或某一人群的一种权力控制”。在近代史中,英国作为老牌资本主义国家以其殖民行径而闻名,有“日不落帝国”之称。从18世纪到20世纪初,英国获得了北美洲、非洲、澳洲,以及亚洲和南美洲部分地区的控制权;在19世纪,殖民主义被部分西方的侵略国家认为是文明的使命,目的是带去文化、宗教,以繁荣非西方国家的“原始”人民。许多西方殖民者从殖民地夺走文物,将其作为私人性质的艺术藏品,而后作为研究对象在博物馆展出。自20世纪60年代开始,经历了殖民主义与新殖民主义话语的洗礼后,西方世界开始掀起一场后殖民主义的文化思潮,如何处理帝国与殖民地关系,已经成为新时期理论语境中重要的文化反思问题。在这一抽象问题之下,作为殖民主义行径缩影的博物馆,使得人们对历史文物的处境发起讨论。此时人们认识到这一索取文物的行为是错误的,在某些情况下甚至可以认为是犯罪的。这就引起了争议:博物馆应否归还这些文物,博物馆如何展示在殖民时期获得的艺术品?

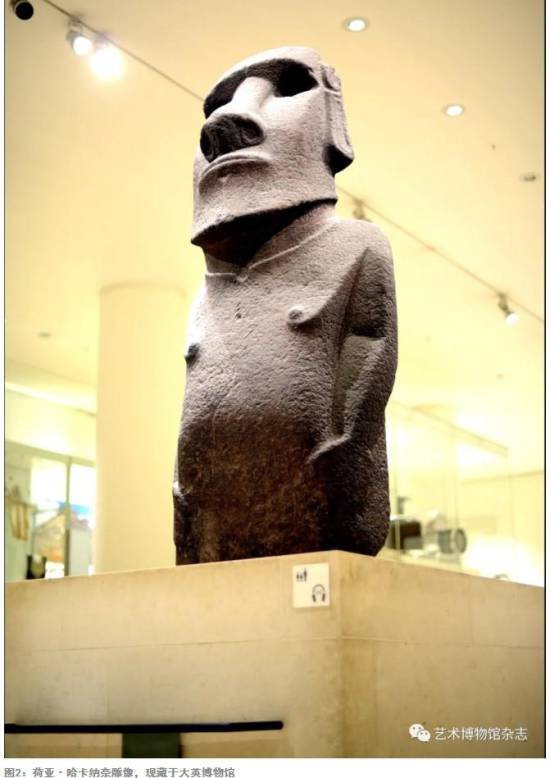

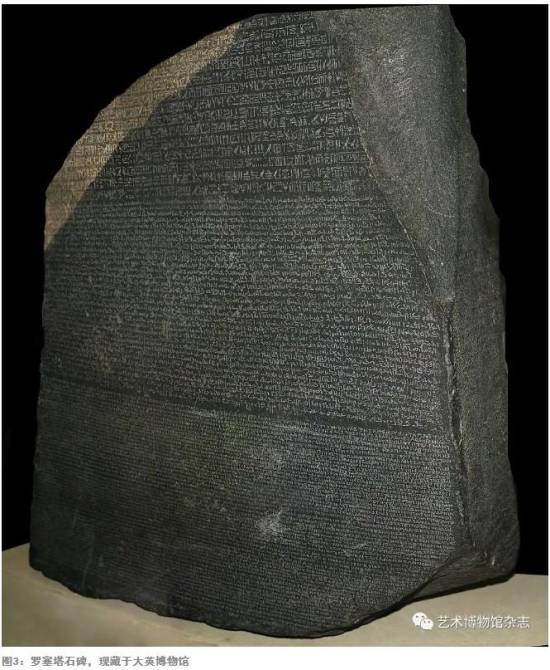

大英博物馆便是殖民主义范式博物馆的典型,它用早年掠夺而来的古物创造出一个将世界融合为一体的场域,并将这一场域作为本土的艺术地标之一。与此同时,在资本主义立场下创造出适合自身的话术,为这一行为辩解。目前,在英国、法国、德国以及美国(在较小的程度上)等一些有帝国主义遗产的国家内,这些收藏机构仍然处于文物归属问题的对话中心。例如大英博物馆共有10个常年陈设的展馆,分别为非洲、大洋洲和美洲馆,古埃及和苏丹馆,亚洲馆,硬币和奖章馆,文化保护和科学研究,古希腊和罗马馆,中东馆,可移动文物宝藏馆,史前史和欧洲馆,版画和素描馆。其中近2/3的文物都是英国殖民的产物。这些藏品都是英国早期殖民史的见证,例如19世纪英国从北京掠走了23579万件中国藏品(表1)、埃尔金勋爵(Lord Elgin)带回英国的帕特农神庙大理石(图1)和从非洲掠走的一尊荷亚·哈卡纳奈(Hoa Hakananai)雕像(图2)。大英博物馆的一名发言人表示,该机构为他们拥有被掠夺的外来文物辩护,例如罗塞塔石碑(图3),并称“允许全球公众在画廊内检查文化身份,探索相互关联的人类文化中存在的复杂网络”。

二.从埃尔金大理石看殖民主义范式博物馆的藏品归属问题

埃尔金大理石是殖民主义范式博物馆中外来藏品的典型代表,联合国教科文组织和许多文学家、诗人都呼吁这一藏品应该物归原主。例如英国诗人拜伦(George Gordon Byron)在诗中便表达了他对埃尔金大理石的观点,既有对埃尔金勋爵的指控,亦有对希腊雕塑脱离了原环境的悲愤。“让阿伯丁(Aberdeen)和埃尔金继续追求吧/透过产出古物地区的影子下/数以千计无谓的努力用在这些菲迪亚斯的怪胎身上/畸形的纪念碑和残破的古董/让他们的宏伟展览变成为普通集市/纪念所有残缺不全的艺术品。”这是美丽的希腊,亦是凄凉的遗迹。殖民主义范式博物馆大多通过欺压、强权等手段强行获得藏品,这涉及到道德、伦理问题。而藏品的归属权已经成为了当下博物馆伦理学中的一个热点问题,需要大量原始文本证据的支撑来断定这些艺术品属于现有国或是原属国。虽然从部分法律上来讲这些藏品应归于原属国所有,但强大的资本主义国家也建立了对应的法律体系进行辩护。为此,联合国教科文组织建立了一套文物返还的法律以应对这一情形,但成功案例甚少,譬如近年来大英博物馆返还伊拉克非法走私文物一案,但这些文物在大英博物馆的外来藏品中,仅是沧海一粟而已。前殖民国家躲在法律的庇护下将伦理问题置之不理。所以现今学界、民众出现了很多呼声,认为这些藏品应该回到他们的原属国,重塑艺术空间。

(一)埃尔金大理石:一场不公的交易

关于殖民主义范式博物馆藏品最著名的争议集中在“埃尔金大理石”上,它本是帕特农神庙和雅典卫城的石雕,埃尔金勋爵从奥斯曼帝国(Ottoman Empire)的苏丹(Sudan)得到了这些珍宝,并把它们运到了英国,故这些石雕以埃尔金勋爵的名字命名。无论是当时还是现在,这一行为都广受争议。长期以来,人们对埃尔金勋爵行为的争议是——这些大理石是否是出于文物保护的考量而进行考察挖掘的?埃尔金勋爵是否因民族情结、利用职务之便向奥斯曼当局施压后获取文物并运回英国?为了解决这个争论,我们必须确定当时被公认为希腊政府的奥斯曼帝国是否有权将这些大理石的产权转让给埃尔金勋爵,他们是否授权埃尔金勋爵把这些大理石搬回英国,且埃尔金勋爵是否出现了权力僭越。

埃尔金勋爵在奥斯曼帝国担任英国大使,出于对艺术的热爱个人出资雇佣艺术家为帕特农神庙绘制、建造模型,记录下这一伟大的遗迹。他向奥斯曼帝国的大宰相提出申请,以让这一行为得到官方许可。于是,埃尔金勋爵获得了一份正式的书面文件——诏书(firman),诏书对埃尔金勋爵的请求进行了回应:一是可以自由进入城堡的围墙内,并在那里用灰泥建出古代庙宇的模型;二是可以搭起脚手架,在可能发现古代地基的地方进行挖掘;三是可以随意拿走任何与城建工程和城墙无关的雕塑和碑文。虽然这份文件将测量、绘图和制作铸件作为艺术家和工人的主要活动,但第三点可以解释为奥斯曼当局默许了埃尔金勋爵对帕特农神庙雕塑的偷窃。提到“可以随意拿走无关的雕塑与碑文”似乎是奥斯曼帝国无意为之的语句,意在适用于挖掘时的文物处理问题,但埃尔金勋爵和他的艺术家们采取了另一种理解方式,他们把帕特农神庙上的雕像拆下来、包装好,悄悄地开始运往英国的工作。然而,在这个过程中埃尔金勋爵的团队破坏了帕特农神庙的建筑结构,使得帕特农神庙不仅失去了具有承重作用的雕塑,并且雕塑在移除的过程中令帕特农神庙进一步遭到破坏。埃尔金勋爵在此极有可能行使了超出诏书赋予的权力。

埃尔金勋爵也受到民族主义的激励:他想把大理石雕像卖给英国,但又担心这些雕像会落入法国人之手。埃尔金勋爵在希腊返往英国的归途中,途径法国,被法国大使馆扣留和囚禁了三年。他后来说,如果他愿意把这些大理石雕塑卖给拿破仑,他随时都可以被释放,也可以提出任何报价。虽然埃尔金可能希望收回他的费用,但也没有证据表明他曾指望这些大理石雕塑为他带来财富。很明显,埃尔金勋爵希望在事业上有所发展,他可能认为这些雕像会有一定帮助。无论如何,这些雕塑是他经济上的败笔,造成了他晚年的凄惨生活,他资助艺术家们的工作,并自费搬运大理石,最终造成了自身的债台高筑。埃尔金勋爵最终计算出他在大理石上的总开销是74240英镑,而英国议会最终支付的35000英镑远低于埃尔金的预算。最后埃尔金勋爵离开了英国,在法国穷困潦倒地死去,而英国议会的这笔资金也被他的债权人拿走了。弗瑞托斯(Vrettos)说,“埃尔金1841年11月4日在巴黎去世时,他‘一贫如洗’,直到1875年,他的家庭才还清了巨额债务”。

可以判断,埃尔金勋爵搬运埃尔金大理石这一行为符合当时法律标准的模糊界限,但在道德上却是绝对低劣的。部分英国官员和知识分子不止一次地迫使英国政府将它送回希腊。1981年,梅丽娜·默克里(Melina Merkouri)成为新任文化部长,自她意识到这个问题后,便将归还希腊财产作为她个人的奋斗目标。1999年,在她的推动下,希腊文化部长韦尼泽洛斯(E. Venizelos)在与英国艺术部长的正式信函中第一次提出正式请求:希腊政府要求归还帕特农神庙的大理石雕像,并不是以希腊民族或希腊历史的名义提出的。而是以世界文化遗产的名义提出的。自此时起,埃尔金大理石便一直是希腊政治话语的中心问题,几乎与爱琴海(Aegean Sea)和塞浦路斯(Cyprus)的争端一起成为希腊的“国家问题”之一,从极端民族主义到共产主义派别的人员都参与到要求英国归还雕塑的国家运动中。由于这个问题已经成为一个“国家问题”,这代表着它被神圣化并得到了人们的广泛支持。于此同时,它也掩盖了希腊的文化政策问题,例如国家缺乏考古建设和博物馆文物管理制度的不完善性。这为大英博物馆拒绝归还埃尔金大理石提供了理由。英国人认为,由于缺乏合适的博物馆及保护设施,大理石无法在物理层面上与帕特农神庙重新结合,并建立直接的视觉联系。亦因希腊当地的空气污染,这些雕塑无法完美地在希腊展出。同样值得注意的是,近期希腊政府的官方话语发生了变化,不再强调以“所有权”为基础的争论,而是更多地强调对埃尔金大理石进行适当的美学欣赏,这则被视为西方文明的重大进程。

(二)埃尔金大理石的归属问题

关于埃尔金大理石的归属问题可以缩减到两个方向。一是这些大理石被埃尔金勋爵错误地拿走了,但在法律上如何定义?二是即使这些大理石变成了英国的财产,现在是否也应该归还给希腊?对此,我们可以通过研究法律和道德的定义来思考埃尔金大理石的归属。

1法律定义下的埃尔金大理石归属问题

正如我们上文中所看到的,虽然埃尔金勋爵并没有明确获得大理石的所有权。但是,任何地域的法律都规定,对于超出原授权范围的行为,可以通过明示、暗示或默许的方式予以授权。有证据表明,奥斯曼帝国两次批准了埃尔金勋爵的所作所为。第一次的批准是由于埃尔金勋爵迫使苏丹向雅典当局发出了额外的“诏书”,在“诏书”中,苏丹认可了这些地方官员为埃尔金勋爵及其同伙所做的一切行为;第二次是埃尔金大理石被雅典的比雷埃夫斯(Piraeus)港口扣留时,由于法国人也对这批雕塑虎视眈眈,想将其占为己有,在法方压力下苏丹拒绝准许他们开船。最后,奥斯曼帝国政府向雅典当局发出了书面命令,准许这些大理石运往英国。这二者构成了法律上埃尔金大理石应当归属英国的理由,即使它超出了原来诏书所给予的权力。根据国际法,如果这一诏书得到认可,那么这一行为就是合法的,大理石的所有权已归属于大英博物馆。

针对殖民地文物被殖民主义国家抢夺的情况,国际上出台了众多法规以厘清这类状况。例如国际法中现有的文物返还机制,主要是依据“二战”后签订的三个国际公约建立的,分别是1954年的《关于发生武装冲突时保护文化财产的公约》、1995年《国际统一私法协会关于被盗或者非法出口文物的公约》以及1970年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》。其中,前者主要是对“二战”文化浩劫的回应,只适用于武装冲突时期的文化财产保护,而和平时期的文化财产保护则主要依赖于后两者。而1970年教科文组织通过的《关于禁止和防止非法进出口、出口和转让文化财产所有权方法的公约》是判定文物归属的主要依据。美国在1972年批准了该公约,并在1982年制定了其实施法律。现今来看,虽然有着一系列法律的出台,但是由于法律保护的时效性和历史局限性,埃尔金大理石很难再归希腊所有。由于缺失大部分藏品的文献记录,故很难界定藏品的最后归属,也不能确定正确的所有者。故这类文物归属权问题很难受到法律庇护,且殖民主义范式博物馆中的大多藏品都是掠夺而来的,在当时合法、非法问题存疑。然而,在任何法律制度中,财产权都不是绝对的,由于财产权可以自由变更、处分及转让,所以建立新的财产规则或修改旧的规则是可能的。即使英国适当地获得了这些大理石,也仍然有返还希腊的可能。

时间因素不可避免地会对事件产生影响,几乎所有的法律制度都在时效规则中承认这一事实。这些规则反映了重建古代事件的难度和人们依赖现状的倾向。若是允许质疑原有交易,就会招致欺诈和作伪证等行为,扰乱当前的事务。因此,在普通法世界中便有了“时效法规”制度,也在其他法条中被称为“时效规则”。由于时间因素,即使埃尔金大理石的迁移是非法行径,希腊人也无法进行追回。从1801年(帕特农神庙的第一次迁移)到1815年(最后一次运往英国),希腊便一直有资格对埃尔金大理石的归属问题进行法律维权,但希腊当局从未提出诉讼,亦没有采取积极的外交补救措施。直至 1983年,希腊政府才公开要求英国归还埃尔金大理石,这是希腊当局第一次针对埃尔金大理石提出正式的外交诉求。上文提出,由于埃尔金大理石的文件缺失问题,使得希腊当局无法进行国际诉讼,而英国法庭中,文物所有权适用的诉讼时效为六年。除非做出某种不寻常的例外,不可置疑的是,希腊人已经失去了他们在英国法庭上为追回埃尔金大理石所享有的任何诉讼权。

如果类似的事件发生在今天,国际法的新规则将会改变这一事件的格局。正如在国际法中,交易的法律效力取决于当时的有效法律。这一原则的正义性和实际必要性是显而易见的。人们能够依靠现有的法律来制止埃尔金勋爵及其同伙的行为,并对奥斯曼帝国政府的管辖权产生质疑,从而使得埃尔金大理石获得应有的归属。

2道德定义下的埃尔金大理石归属问题

道德问题比法律问题更难解决,因为道德规范是不精确的,其适用性是有争议的。这是制定法律规则来界定模糊问题的原因,并可以为此提供明确和切实可行的解决方案。在此有得有失,亦是一种权衡。因此,有时合法的事情是完全错误的,即使对那些做出合法决定的人来说也是如此。前面的讨论得出的结论是,移除大理石是合法的。现在的问题是,即使合法,这样做是否存在不道德的现象。在此,道德方面的考量将再次有助于断定这一结果。

在法律面前,道德、伦理的约束似乎有些苍白。现可以说明埃尔金勋爵运走这些大理石是合法的,但它的道德性没有得到证明。正如上文所说,20世纪末期,默克里作为英国文化部部长,强力要求埃尔金大理石归还希腊。这类道德定义下的论点大多来自于文化民族主义者(Cultural Nationalism),他们大多持“文化相对主义”理念,以文化平等的论调来对殖民国家的文化侵略行为进行批判。其中最明显的论点是这些大理石应该属于希腊,因为它们原产于希腊,是由希腊艺术家为当时雅典的公民和宗教目的而创作的,从这一定义来说,埃尔金大理石是希腊文物。但这一论点需要深思,因为它基于希腊的立场,且公众对归还文化财产的态度在很大程度上是对文化民族主义论点不加批判的接受。政府在话术上呼吁文化财产的回归时也常使用暗示性术语——“遣返”。此观点在联合国、教科文组织和欧洲理事会的许多对话中以及在一些国家的政策形成过程中都得到了承认。在此,文化民族主义者建立了一个假设的超国家法庭以决定国际争议。在这种情况下,我们可用国际标准来评判文化民族主义的论点是否是一个自私自利的主张,抑或是对文物更好的归置?

三.殖民主义范式博物馆的藏品归属反思

殖民主义范式博物馆的藏品归属问题是一个极其难以界定的问题。根据上文信息,我们可以判断这些藏品现今仍属于殖民主义范式博物馆。于此,可以对这些本不属于殖民主义范式博物馆的藏品现状进行分析与反思。在此,藏品已被迫脱离了原有语境,处于“失语”状态,而它的话语权则被占有国所强调、借用,甚至被创造出了新的语言。并且藏品此时被符号化,变成变相宣扬国力的工具而使用。

(一)物的博物馆化:藏品在殖民主义范式博物馆的安置

埃尔金勋爵将帕特农神庙与雅典卫城的大理石带回英国,英国后来将其纳入大英博物馆中,并作为标志性典藏。这一现象导致埃尔金大理石脱离了自身的历史语境,成为殖民主义范式博物馆的一部分。此时埃尔金大理石原有的功用、意义被消弭,取而代之的是殖民主义范式博物馆强行附加的意识形态与观念,这是由殖民霸权而导致的文化霸权。出于对异域历史的欣赏,英国大英博物馆将这些文物收于囊中,并采用展览、讲座等看似隐晦的方式强化这类藏品的所有权。这都是文化霸权主义常见的手法,以知识构建权力。大英博物馆利用知识体系对埃尔金大理石的意义进行了重建,同时也潜在地构建了埃尔金大理石的话语权及所有权。

这类被掠夺而来的外来藏品是殖民主义范式博物馆对现实世界的替代品,博物馆只是在替代品中寻找、制造意义。因此,博物馆藏品所承载的意义均是被博物馆所赋予的。埃尔金大理石在大英博物馆中逐渐失去了自身意义,变成了冰冷的雕像,只作为一种象征权利的符号而存在。此时博物馆是碎片化与象征化的,它成为了各类物体的集结地,他们用一种全新的语言来编织它们的联系,但殊不知,这种联系方式是过于片面的。将藏品置于自以为合理的秩序中,而不是突出藏品本身,这时物的实质意义已经被它的象征意义所掩盖。

虽然学者在研究、调查中给予藏品意义,但其中存在着两个问题:藏品会随着展示地点的改变而失去其本身意义,也会因时代变迁逐渐失去它的原始意义,而且这些意义也是被后人所赋予的,我们由于立场不同,也造成了博物馆的客观性存疑,一方面因为藏品脱离了其历史语境,从而导致信息的缺失;另一方面,博物馆作为国家的官方展示机构,不可避免地要宣扬国家意识形态。出于对服务主流意识形态的考量,便会对这类藏品造成有偏向性的解读。此时博物馆仅能将基本信息重构,但对于保留藏品的真实性是存有疑问的。

博物馆是物的诠释地。藏品本身是一潭死水,只有通过博物馆的阐释,藏品才可拥有新层意义。在大英博物馆,埃尔金大理石经历了物的博物馆化,脱离了原生环境和原生功用,此时它不再是真实的物本身,而是文化、历史等信息的载体。虽然大英博物馆试图为埃尔金大理石营造一个真实的历史语境,但在对原真性的固守中,使得博物馆物成为封闭空间内死去的物。此时需要博物馆对藏品进行重新诠释,是否可以提供新的观看模式或诠释体系,为展品发扬更多的思考空间。

(二)殖民主义范式博物馆“去殖民化”的可能性

博物馆作为“公共领域”的个体,承载着交流的作用。它要确保在多层关系上令观者与博物馆进行交流,同时也要关注观者与文物之间的交流,公众在参与的同时也可对博物馆提出反馈。而殖民主义范式博物馆内充斥着来自殖民背景下获得的外来文物,这些文物本身并不属于此地,而是通过各种手段掠夺而来的,这不可避免地令观者产生偏见。在此,博物馆需要有着独立的意识形态,虽然它是基于对国力的宣扬而建立的,但在当下,博物馆成为了一个人人可以介入的公共空间、一个学术机构。这使得博物馆需要脱离旧有语境,以平等态度建立新语境,预防文化隔离与公共话语的弱化。正与萨义德的观点一致,去除文化霸权首先要做的便是去除东西方文化的对立观念,将世界视为一个统一且联系的主体。正如上文所说,在殖民主义范式博物馆难以解决藏品归属这一现状下,如何让殖民主义范式博物馆“去殖民化”,摆脱殖民主义给观众带来的偏见、克服历史给藏品带来的负面影响,是当下的重中之重。

对此,博物馆首先要承认殖民主义的历史。殖民主义范式博物馆内的这类特殊文物决定了博物馆的性质。正如前大英博物馆馆长尼尔·麦格雷戈(Neil MacGregor)曾在接受《三联生活周刊》的采访时表示,博物馆和文物原属国的分歧在于一个国家的文物是应该让全球共享,还是保留在来源地。在他看来,大英博物馆的办馆理念是通过大英博物馆的馆藏文物使全世界能够思考其共同的历史,告诉人们全球各地的文化的相互关联性。[17]与此,我们可以通过一些做法使得殖民主义范式博物馆获得“去殖民化”的可能性:首先,承认不等于否认,殖民主义范式博物馆唯有以正确的态度对待历史,才会在历史长河中赢得正确的评价;其次,殖民主义范式博物馆要对这些文物进行正确的展陈,找到改变馆藏陈列的方法,避免战利品式宣扬,尽力将文物从原有的殖民语境中脱离,使其还原到真实的历史语境中;最后,殖民主义范式博物馆需要重新解释文物,通过文物向后殖民时代的观众传达公正的历史,并用不同的叙述方式使人们了解殖民主义,接受殖民主义历史所带来的文化侵略,便可逐渐改变博物馆的“殖民主义”性质,从而达到“去殖民化”的效果。

现在,越来越多的博物馆尝试通过还原历史的各个方面来组织和建立展览,以推动变革,例如重议以往被忽略的欧洲历史扩张主题。历史观点的渗透为人们提供了新视点与新方法来分析殖民范式主义博物馆的外来文物,这使我们了解到殖民历史如何塑造文化身份与对世界的理解。通过对先前建立的收藏进行背景化解析,博物馆便可以恢复其原有功能——对文物的保护与展示。

结语

在殖民主义范式博物馆中,藏品的归属问题一直是热点议题,藏品应该留在现有国还是原属国?若是留在现有国,藏品将以何种展陈方式出现,如何以一种客观的历史态度来对待藏品;若是还给原属国,其中原属国要给现有国多少偿款,它们能否更好的保存与修缮藏品?殖民主义范式博物馆是特定历史时期的产物,在霸权主义的发展下,这些文物成为了现有国的一部分,并被视为有“普世价值”的文化遗产。而在文明的今天,在世界秩序重建的情况下,这些弱势国家有了发声的权利,可以对原属于他们的藏品进行声讨,反驳现有国的逻辑混淆,并追回藏品的所有权。与此同时,由于不同种族、文化、地域的互相融合,使得殖民主义范式博物馆的藏品所有权变得越来越难分辨。针对埃尔金大理石的藏品归属问题,这既是一场道德与法律上的争辩,亦是一场文物秩序的重建。但无论最后结果如何,这些藏品都是人类文化的共同遗产,需要我们去保护与珍视。