20世纪初,中瑞西北科学考查团在蒙古、新疆的考察活动,收获了丰富的科研成果。其中尤以黄文弼所获考古资料,更是受到了极大地关注。不过在那个战火纷飞的年代,保护文物实属不易。故宫珍宝尚且辗转颠沛,西北科学考查团的文物资料也历尽劫波。根据西北科学考查团的工作方法,黄文弼作为考查团的中方考古队员,在野外工作结束后,专门在负责考古资料的整理工作。有相当一部分西北科学考查团所获文物及相关照片是由黄文弼随身携带的。但是在研究环境及经费短缺等条件的制约下,黄文弼的整理工作进展并不顺利。《罗布淖尔考古记》克服了种种困难才终于在抗战后出版。而《塔里木盆地考古记》则是在1958年才出版,距离黄文弼1928-1929年的塔里木盆地工作,已经相隔了30年之久。很多重要的文物资料也终于得以公布。正是由于发掘与整理刊布相隔时间太久,中间又经历了不少曲折,围绕黄文弼所获西域文书曾产生过一些“疑案”,黄文弼更是蒙受过不白之冤。

近来,围绕《塔里木盆地考古记》中刊布的4件龟兹语文书,又产生了新的争论。《塔里木盆地考古记》中刊布有为数不少的回鹘语、龟兹语等胡语文书,具有极大的学术价值,历来为学界所重视。这4件龟兹语文书更是具有一定的特殊性,因为黄文弼称其出土于所谓“托和沙赖”遗址(即新疆图木楚克市托库孜萨来遗址)。不过,庆昭蓉先生在研究文书内容的基础上,认为这4件文书很可能是出自库车,黄文弼误记了其出土地点。此说一出,立刻引起了某些学者的强烈回应。为了追查黄文弼文书的下落,我对此事颇感兴趣。又幸得师友帮助,了解了其中的详情。反对者虽然言辞激烈,但却没有举出确凿之证据。而这一关键证据就在中国社科院近代史所档案馆所藏黄文弼致胡适书信之中,相关争论可以藉此得出结论,未经刊布的2件胡语文书也可重现于世。

《塔里木盆地考古记》将这4件文书列为“民族古文字写本及印本”一类,图版为“柒叁”、“柒肆”,题为“婆罗迷文写本残纸”。其文字记录为:

婆罗迷文写本残纸,出巴楚托和沙赖古坟中。原为四片,现裱合为一。第一片宽四二·五,第二片宽四二·八,第三片宽四二·八,第四片宽三二·五厘米;通长二九厘米。第四片下残。其书体系以婆罗迷草体字写当地语言。

所谓“托和沙赖”,今多译为托库孜萨来,即维语“九间房”之意。遗址包括古城、寺庙等,位于今新疆维吾尔自治区图木舒克市图木休克镇托库孜萨热依村。该地为唐代据史德城之地,唐朝曾在此设郁头州,是丝绸之路的重要一站。黄文弼1929年9月抵达此遗址,并于路南东山寺庙遗址附近的古坟中掘出这几件文书。黄文弼在9月6日的日记中写到:

遂移掘北脚下之拱拜,发现古物甚多,有经纸数块,长尺许,又瓦罐1个,又木盖5,丝线口袋5,内陈佛牙,此外木版瓦片之类甚多,约可装陈两箱。古墓内陈尸骨5具,故有5个木盖,亦即古5瓦罐也。旁有一台,不知何用,有红木版栏之,瓦罐即在其中,内陈已毁尸骨殆满,四周均满布已毁尸骨,盖为僧坟无疑也。

而在《塔里木盆地考古记》中也记有:

在废塔之东南山脚,有一已倾圮之古僧坟,埋藏僧侣骨灰。吾等在坟中清理出婆罗谜文文书残纸数片,内容尚未译出[4]。

两处所记地点及墓葬情况皆十分相似,可以说是记载了同一件事情。仅从这些记载比对来看,黄文弼在《塔里木盆地考古记》中提到的在托和沙赖古坟中发现胡语文书,是没有疑义的。

然而,庆昭蓉先生在全部转写、翻译、研究这4件文书过程中,发现它们可能并非出土于托和沙赖。根据庆昭蓉的翻译,这4件文书为龟兹语世俗文书,皆是与寺院相关的帐簿,前3件上还出现了“总管”、“上座”等的押署。更值得注意的是,庆昭蓉指出:

然而笔者2007年秋天着手分析之际,惊讶地察觉到它们与法国、英国探险队在库车地区收集到的龟兹语寺院文书颇为相似。不但出现共同人名,粮食价格亦与斯坦因在两件库车地区所获文书 (即Kucha. 0190与0191) 相符,特别是第四件文书 (即HWB74(4)) 和Kucha. 0190与0191的笔迹与勾注方式极为形似。然而,它们的内容并不全然雷同,而且不论书法或文法均颇为流畅易晓,因此可以排除仿伪的可能性。

基本可以肯定,黄文弼在《塔里木盆地考古记》中刊布的这4件文书,与出自库车Douldour-aqour遗址一带的文书,有着显著的关联性。那么黄文弼所记的托和沙赖出土,就显得很可疑了。通过查阅黄文弼的日记可以看到,在发掘托和沙赖僧坟整整一年之前,黄文弼在1928年9月6日于库车当地居民手中购得“经纸一卷”。故而,庆昭蓉推测黄文弼在整理《塔里木盆地考古记》时,很可能是错将在库车购买的文书当作了托和沙赖出土文书。

此说一出,随即便引起了争议。高山杉先生即在网络上发表名为《黄文弼是否记错了龟兹语文书残片的出土地点》的长文进行反驳。文中指出,黄文弼在《蒙新旅行之经过及发现》等文章及演讲中反复提到,其在托和沙赖掘得的文书为“古印度系文书”、“印度之文书”,说明确实是用婆罗迷字母书写。而且,文中也提到了前引黄文弼1931年致胡适的书信,亦可证明黄文弼当时对托和沙赖出土文书极为重视。高山杉由此认为黄文弼不可能记错其出土地点。

关于这4件文书的出土地点,就产生了两种截然相反的看法。庆昭蓉作为语言学家,其观点是非常值得重视的,可惜的是她当时并未找出更加确定的证据。高山杉的反驳也不具有十分的说服力。此事遂成悬案。

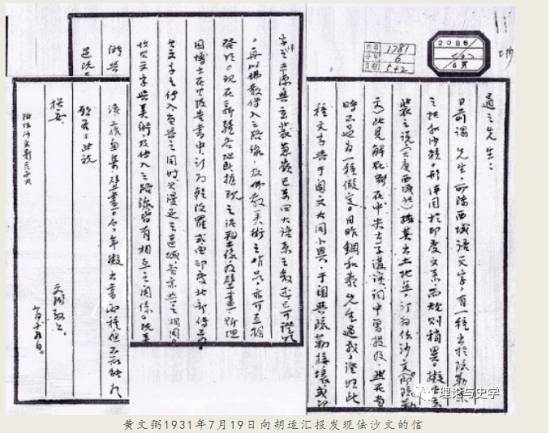

解决问题的关键在于1931年黄文弼致胡适的信,当时黄文弼刚结束第一次新疆考察不久,其记述应当不至于产生任何误记和偏差。我们来看一下这封信的原文:

适之先生:

日前谒先生,所陈西域语文字,有一种出于疏勒东之托和沙赖。形体同于印度文系,而规则稍异。拟本玄奘之说(《大唐西域记》),按其出土地点,订为佉沙文(即疏勒文)。此见解弼在中央大学讲演词中曾提及,然在当时不过为一种假定。日昨钢和泰先生过我,证明此种文字与于阗文大同小异,于阗与疏勒接壤,或即为玄奘所述之疏勒文。并云欧洲人尚未发现此种,然则在中亚细亚为一新发矣。现拟请钢和泰研究,其结果在北大《国学季刊》发表。又吐火罗文AB之说,立于法人,弼当时颇不信其说,然不敢断定其非,故讲词中仍沿用吐货罗AB,而加一种佉沙文为吐货罗C,仍说将来要打破。今日钢和泰同弼言,亦不主吐火罗AB之说,已有论文发表,但弼未见钢先生原文,其立说如何,弼不知。但以各种相关系之事实考之,亦有足言者,盖西域语文完全由印度系文脱胎而来,由字体之本源,与玄奘葱岭以东四大语系之叙述,已可证明,再以佛教传入之路线,及佛教美术之作品,亦可互相发明。现在新疆各地所掘现之泥塑像,及壁画,斯坦因博士在其报告书中,订为乾陀罗式,由印度北部传来,其文字之传入,当与之同时,其漫延之区域,当亦与之相同。故其文字与美术,及传入之路线,皆有相互之关系。既美术与佛教皆来自印度,则文字决不能独异。不过既至西域,各国各有顺情改变耳。至吐货逻国,玄奘所述有二,一在葱岭西,一在于阗东。在于阗东之吐货逻国,玄奘时已亡,有无文字,尚难证明。在葱岭西之吐货逻国,据《大唐西域记》所述云,“语言去就,稍异诸国,字源二十五言,转而相生,书以横读,自左向右,文记渐多,逾广窣利”。是玄奘已指明吐货逻文为窣利语系,今里西亚文、伊兰文、土耳其文,皆属此语系。其书写皆自左至右,与梵文以四十七言转变而成者,迥然不同。其书写,为自右向左。今此两种文字俱在,不难比较而知也。故弼于西域语文,与其用法人吐货逻AB之说为不确定,不如用玄奘焉耆语、龟兹语、于阗语、佉沙语之较有根据也。未知先生以为然否。知先生注此,故特走函请教。

现《高昌第二分本》校记已付印,旬日后全书可出。拟再继续工作《匋集》、《壁画》。今年拟出书两种,但不知能如愿否。此祝

撰安。

从信中的自述看,黄文弼认为这几件文书出土于古疏勒国地域,故根据玄奘《大唐西域记》的记载,将其推测为佉沙文(即疏勒文),认为这是中亚考古的新发现。同时,受西方学界流行的“吐火罗语”说的影响,黄文弼又曾一度将此种所谓佉沙文称作吐火罗C。但他自己又否定了这种看法,认为不应当将西域语言称为“吐火罗语”,而应该使用焉耆语、龟兹语、于阗语、佉沙语的称呼。为此,黄文弼专门请教了俄国梵文学者钢和泰(Baron A. von Stael-Holstein),并请他研究这件文书。钢和泰曾长期在北大任教,时任哈佛燕京学社所属中印研究所(北京)所长,是当时这一领域身在中国的最有权威的语言学家。钢和泰明确指出,黄文弼发现的这种语言文字,与当时欧洲人所发现的中亚语言都不相同。经过钢和泰的鉴定,黄文弼也兴奋地认为这是他在中亚考古方面的新发现。值得一提的是,大约在向钢和泰请教佉沙文的同时,黄文弼亦曾请在北京的德国学者葛玛丽帮忙解读其在吐鲁番拓得的回鹘文《土都木萨里修寺碑》。葛玛丽在1931年12月22日专门写信将其考释成果寄给了黄文弼。而当时受德国柏林科学院推荐在中国进行一年研究的葛玛丽,正是在利用钢和泰中印研究所的图书馆进行研究工作。黄文弼也才借此机会向葛玛丽请教。可惜从现在的情况看,钢和泰没有如黄文弼所愿发表出与托和沙赖出土文书相关的研究成果。

最值得注意的是,信的末尾写有“附佉沙文影片两张”。表明黄文弼致信胡适时,是连同两张文书照片一同寄送的。这两张照片就成为了解决悬案的钥匙。只可惜此信在收入《胡适遗稿及秘藏书信》时,只刊出了书信的正文,并没有附“佉沙文影片”。高山杉敏锐地注意到,在信上所粘标签第三栏“页数”上写着“5+2”,表明除5张信纸外,2张照片很可能依然保存在收藏机构中国社科院近代史所中。

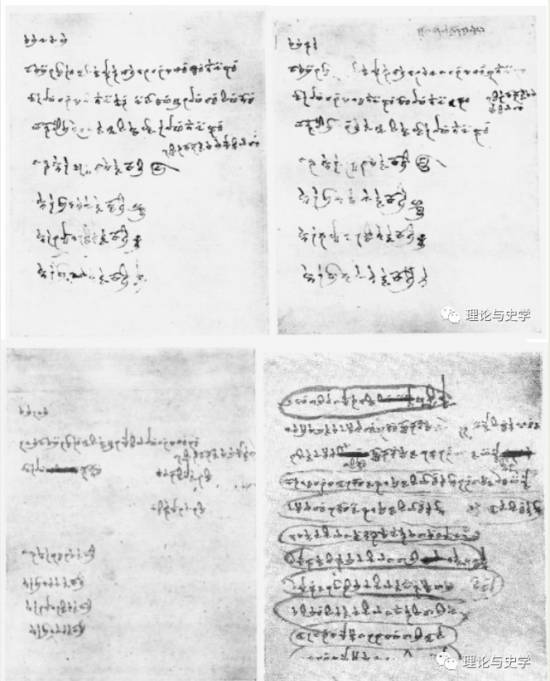

以此为线索,笔者专门赴社科院近代史所档案馆进行了查对,看到了这封信的清晰扫描版。幸运的是,这2张照片确实依然保存在馆中,附在信纸后面。由于版权问题,此处无法直接公布照片的原件,只能尽量描述其情况。所谓“佉沙文影片两张”,每张照片上只有1件文书。也就是说,当时黄文弼请胡适鉴定的文书只有2件。这2件文书基本完整,其外观轮廓描摹如图。由于照片中没有比例尺,无法确定文书的长宽。第1件文书横向书写文字13行,第2件文书横向书写10行,均是用婆罗迷字母书写。从出土地点看,此或为据史德语文书。但至于其内容的确定情形,尚需由专门学者进一步研究。

我们可以清楚地看到,无论从文书外形还是书写行数看,黄文弼在1931年信中所附的文书照片,都与《塔里木盆地考古记》刊布的4件所谓托和沙赖出土文书完全不同。考虑到时代的问题,我们只能说黄文弼在信中所附照片中的文书,才是真正的托和沙赖出土文书,很显然《塔里木盆地考古记》用错了文书图片。庆昭蓉的推断无疑是正确的。与此同时,我们也得以发现了2件此前未经刊布过的重要的胡语文书。

附记:两件胡语文书内容已由段晴先生解读,参见段晴:《黄文弼发现的两件据史德语文书》,《西域文史》第15辑,2021年。