一、研究背景

仰韶时代晚期(公元前3300—前2800年)的中原地区,继上一阶段(庙底沟时期,公元前4000—前3300年)强大而统一的庙底沟文化解体之后,出现了文化面貌不尽相同的各个地方文化类型,分布在从渭水流域,到晋南豫西,再到郑洛、豫北的广大区域。其中,晋南豫西和关中东部地区作为之前庙底沟文化的核心区,聚落规模和人口数量显著下降,几乎不见大型遗址,而其西侧的渭水中上游地区和东部的郑洛地区,则呈现了高涨的社会发展势头,形成了像双槐树遗址、大地湾遗址、南佐遗址等拥有复杂社会结构的大型中心聚落。与此同时,社会分化不断加剧,不同群体、集团之间的矛盾日益突出,竞争也日趋激烈。值得强调的是,不同于庙底沟文化的急剧膨胀和对外扩张,仰韶文化晚期的各文化类型受到了中原地区以外的强势文化影响。以郑洛地区秦王寨类型(文化)为代表,该文化在这一时期受到了来自东南方向的大汶口文化和南方屈家岭的文化的挤压,在大量吸纳大汶口和屈家岭文化因素的同时,开始向西、北扩张。

中原地区的庙底沟文化时期,已经形成了相对成熟的农业社会,以粟为主的农业生产活动取代狩猎采集已经成为人们生业行为的主体。到了仰韶时代晚期,不同于庙底沟文化的一统局面,中原地区面临着各区域文化发展严重不平衡,社会分化加剧、外来文化(包括以稻作农业为主的南方人群)的强势影响等诸多挑战。形成不久的旱作农业生产体系将会如何应对这一新局面,其生业结构、农业生产模式会发生怎样的改变,促成这些变化或维持原有模式的影响因素又有哪些?这一地区近年来仰韶晚期遗址出土的植物考古遗存给出了重要的线索和阶段性的答案。

二、仰韶时代晚期中原地区出土炭化植物遗存

为了对仰韶晚期中原地区农业生产模式进行系统分析,我们在现有两处遗址(郑州双槐树遗址〔2014—2016〕、洛阳班沟遗址)出土的原始材料基础上,梳理了目前已发表的多处遗址系统浮选数据。

(一)巩义双槐树遗址

巩义双槐树遗址位于河南省巩义市双槐树村,位于嵩山余脉向北延伸的岭地上,向北紧邻黄河,向西靠近伊洛河。2013年底开始,郑州市考古研究院对该遗址进行了系统地考古发掘,发现了大量灰坑、多处房址(包括排状布局的大型中心居址、大型夯土建筑群)和三重大型环壕,以及大型公共墓葬区、夯土祭台和天文、礼祀遗迹等。双槐树遗址为仰韶文化中、晚期黄河流域迄今发现规模最大的核心聚落,遗址二至四期为仰韶文化遗存,即庙底沟时期偏晚阶段至大河村四期阶段(仰韶晚期)。

本文涉及的双槐树遗址植物遗存来自2013至2016年四个年度的考古发掘,皆取自于内壕以内的居住区。其中,2013、2014年样品(共计39份)取自内壕中部大型夯土建筑群的西南侧,2015、2016年样品(共计129份)主要取自内壕北部中心居住区。浮选土样大部分采自灰坑,土量平均每份样品10升。

从表1中可以发现,粟无论从绝对数量还是出土概率上看,都是最为重要的农作物资源。黍的重要性次于粟,位于第二位,其出土数量和出土概率与粟有着非常明显的差距,但远高于大豆和稻米。有意思的是,遗址出土的稻米(包括稻谷基盘3粒)和大豆遗存全部来自内壕北部中心居住区。尽管本文双槐树遗址的植物遗存结果仅包括了四个年度的浮选样本,但遗址中稻米和大豆分布所显示的区域性差异,很可能反映了中心居住区和其南部居住区在作物加工和消费上的不同,而其背后可能蕴含的人群、阶层和饮食上的差异,还需要更多的考古证据来展开研究。

(二)洛阳班沟遗址

班沟遗址位于洛阳市孟津县小浪底镇班沟村东南,地处瀍河南岸二级台地上。洛阳市文物考古研究院从2014年6月中旬开始对遗址进行调查和发掘,发掘总面积共计550平米,遗址主要以龙山文化遗存和商周文化遗存为主,有少量仰韶、汉代文化遗存。本文涉及的班沟遗址植物遗存来自2014年所浮选的样品,共计9份,全部都取自仰韶晚期灰坑,浮选土样土量平均每份样品10升。

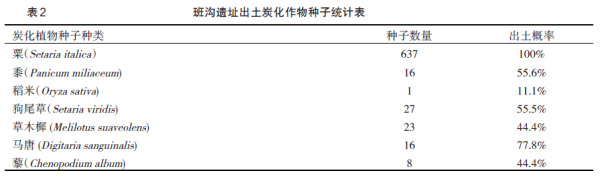

班沟遗址仰韶晚期的浮选样品数量较少,出土的炭化植物遗存无论是总数上,还是种类上,都相对有限。从表2上看,粟无论在数量还是出土概率上,在三种农作物中占有绝对优势。

(三)已发表其他遗址出土农作物遗存

除了上文介绍的郑州双槐树遗址(2014—2016)和洛阳班沟遗址,其他中原地区已发表的植物考古研究重要遗址还包括郑洛地区的郑州汪沟遗址、洛阳尹川土门遗址和洛阳宜阳苏羊遗址,豫北地区的鹤壁刘庄遗址,关中地区东部的蓝田新街遗址、西安鱼化寨遗址。需要注意的是,这些遗址中有些包括了庙底沟时期遗存(双槐树遗址、土门遗址),尤其是庙底沟文化晚期阶段,难以与仰韶晚期遗存完全区分开,我们将其一起讨论。

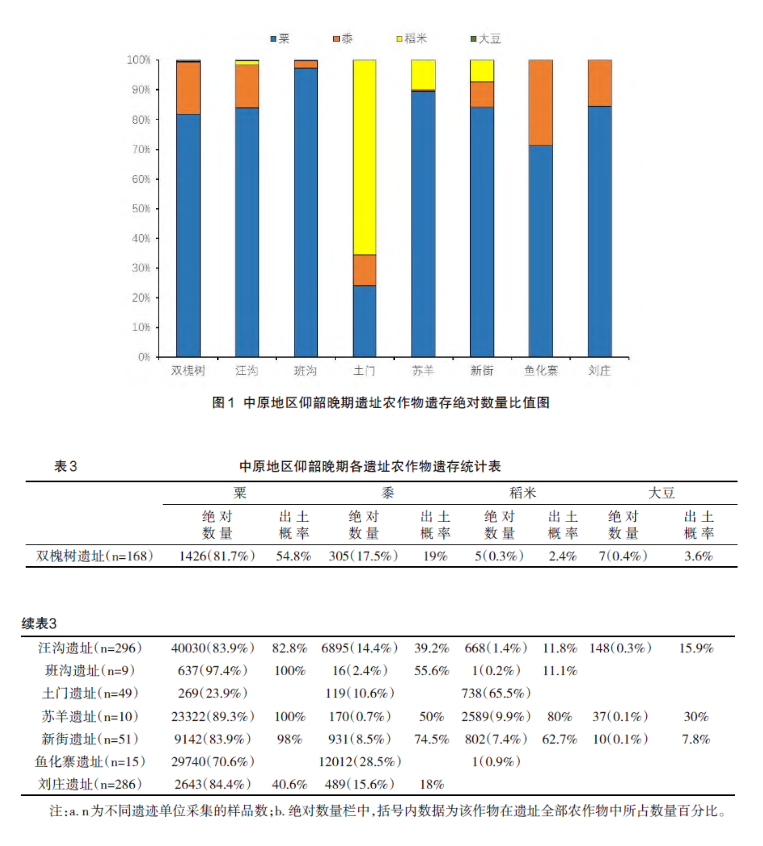

通过以上8处遗址出土植物考古遗存的分析,可以对中原地区仰韶晚期农业生产模式进行一定的讨论。图1和表3为这些遗址出土主要农作物遗存的绝对数量和出土概率情况。

三、讨 论

(一)传统旱作农业体系的延续和发展

中原地区至迟在庙底沟时期,以粟为主的旱作农业已经取代旧石器时代以来的狩猎采集活动,成为了人们主要的生业方式。中原地区在这一时期已经形成了相对成熟的旱作农业体系,其特点表现在诸多方面:粟取代黍成为最重要的农作物资源,野生植物资源的利用较少,农业种植制度相对简单、粗放(撂荒和刀耕火种可能普遍存在,能够提高土壤肥力的豆科作物发现很少)。而这些方面同样是我们考察仰韶晚期中原地区农业生产模式的重要手段。

粟,在仰韶晚期依旧是中原地区最重要的农作物遗存,在上述经过系统浮选的遗址中,除了位于洛阳盆地的土门遗址,出土粟的绝对数量在其他全部农作物中的比例均高于75%。在公布出土概率数据的遗址中,除却遗址本身包含了大量未发现任何植物遗存的遗迹单位的情况以外(比如双槐树遗址和刘庄遗址),其他遗址粟的出土概率都超过了65%。而班沟遗址和苏羊遗址中(二者样品采集量都较少),粟的出土概率更是达到了100%,远高于其他农作物的出土概率。庙底沟时期以粟为主的旱作农业耕种体系在这一时期得到了延续。

较之粟,黍的绝对数量则少了很多。黍在农作物中绝对数量的比值全部低于30%,其中的3处遗址(班沟遗址、新街遗址、苏羊遗址)绝对数量的比值甚至低于10%。出土概率方面,在已公布数据的6处遗址中,班沟遗址、新街遗址和苏羊遗址,黍的出土概率不低于50%,而双槐树遗址和刘庄遗址各类作物的出土概率本身就低于其他遗址。由此看来,黍的绝对数量虽然较之粟少了很多,但是出土概率并不低。黍也应为中原地区仰韶晚期重要的农作物类型之一,只是在农业生产中的重要性要明显低于粟。

大豆,出现在中原地区仰韶晚期的4处遗址,分别是双槐树遗址的7粒,汪沟遗址的148粒,苏羊遗址的37粒,新街遗址的10粒。大豆在仰韶晚期中原地区的关中地区和豫中地区都有发现,并且在聚落等级较高的汪沟遗址和双槐树遗址、一般等级的新街遗址均有发现,分布较为普遍。但是,除了汪沟遗址发现大豆遗存的数量较多以外(其绝对数量比例和出土概率也较低),其他3处遗址发现的大豆遗存数量都较少,大豆在各自遗址的农业生产活动中应处于从属地位。如果我们比较中原地区上一阶段,庙底沟时期中原地区只有灵宝西坡一处遗址有较多发现,并且这些大豆从尺寸分布来看可能处在驯化的早期阶段。而仰韶晚期出土大豆数量较多的汪沟遗址的数据也显示,其大豆尺寸分布与西坡遗址的相差不大。值得注意的是,西坡遗址发现的大豆遗存可能属于庙底沟时期较晚阶段,与上述遗址绝对年代上非常接近。由此我们可以看到,仰韶时代晚期的中原地区,利用大豆的情况可能已经相当普遍,成为这一时期不同于之前时期的时代性特点。

这一时期大豆的发现虽然较为普遍,但出土数量和重要性都不高,我们推测它的出现与轮作的耕种制度关系不大,人们更可能通过自然撂荒的方式,甚至一定程度的人、畜粪便施肥的方式来恢复耕地的肥力,而非通过种植大豆达到在土壤中固氮的效果。至于粪肥,尤其是猪粪的使用,是否已经成为早期集约农业循环经济的重要组成,目前的考古证据显然还不够充分。这一时期人们开始普遍种植大豆的动机可能主要包括:一方面,考虑到仰韶时代中晚期,成熟的农业社会中家养动物逐渐取代野生动物,成为人们获取肉食的主要方式,而对于一般人而言,动物蛋白质的获取并不能完全满足其日常所需,少量大豆的种植可能是人们通过植物蛋白进行补充的尝试;另一方面,大豆作为油料作物,其中的脂肪成分对于古代人群而言也是至关重要的。近年来学者们已经开始通过显微CT扫描等技术手段对炭化大豆中可能的营养成分进行分析,相信随着日后研究材料的积累,人们早期利用大豆的缘由也会愈发清晰。

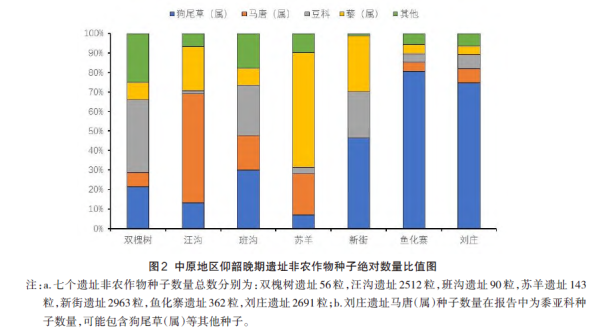

除了以上三种旱地农作物,非农作物遗存也是考察旱作农业耕作模式,乃至野生植物资源利用的重要证据。从现有遗址出土植物遗存材料来看(见图2),中原地区仰韶晚期出土最多的非农作物种子是禾本科的狗尾草(属)或马唐(属),绝对数量和出土概率方面几乎都居于各遗址非农作物植物遗存的首位;豆科类的杂草种子在中原地区仰韶晚期遗址中出土数量仅次于禾本科的非农作物遗存,包括了野大豆、胡枝子、草木樨、鸡眼草等;藜(属),在仰韶晚期中原地区遗址中也较常见,是出现最为普遍的杂草种子之一。除了这几种非农作物植物遗存以外,中原地区仰韶晚期常见的杂草种子还包括野燕麦、紫苏、蓼科、唇形科等,但每种杂草数量在各遗址中发现均较少。

仰韶晚期中原地区出土的非农作物遗存,与庙底沟时期的种类和比例比较而言,本时期延续了狗尾草(属)、马唐(属)、豆科和藜(属)占主体的局面,其他非农作物遗存在种类上也似乎没有明显的变化。这与两个时期都是以粟为主的旱作农业生产模式相对应,并且在农业耕作制度方面也没有明显的变化(可作为绿肥的豆科等杂草重要性差异不大,也没有大量新的杂草种类的出现所反映的大范围开荒等行为)。另外,这些非农作物遗存,无论是数量还是出土概率方面,与农作物种子都有着明显的差距。即便我们尚难以确定这些非农作物种子,是否存在作为野生植物资源被人们食用的可能性,但这些非农作物无论如何都远不及人们对于传统农作物资源的依赖。

除了以上的植物考古材料,稳定同位素方面的证据也可以对仰韶晚期中原地区农业生产模式提供一些佐证,从目前已发表的豫西西坡墓地、豫中地区的西山遗址和中沟遗址出土人骨的稳定同位素来看,人们主食中C4类植物占有绝对的优势,但是不同遗址的具体比例却不尽相同,西坡遗址C4类植物百分比略低于西山遗址和中沟遗址,应该和一定的稻米食用有关。

从中原地区仰韶晚期各遗址出土植物遗存来看,以粟为主的旱作农业生产模式在这一时期得到了延续,并且依旧是绝大多数遗址的主要生业方式。非农作物植物遗存的构成和比例与庙底沟时期相比变化不大,显示当时古人对植物资源的利用还是以农作物为主。大豆在仰韶晚期的中原地区相当普遍,这是不同于之前各时期的一个重要变化,但其出土数量都比较少,与出土非农作物遗存一并可以说明当时农业耕作制度还是比较简单粗放,轮作制度可能并不流行,农田肥力的恢复并不主要依靠豆科植物的固氮作用。

(二)稻作农业生产方式的影响

仰韶晚期的中原地区,稻米发现的数量和重要性与庙底沟时期相比有了非常明显的变化,这一时期稻作农业生产体系也对传统的旱作农业体系产生了很大的影响。从表3可见,中原地区仰韶晚期的8个遗址中,有7处发现了稻米。数量上,苏羊遗址发现稻米2589粒,新街遗址发现802粒,土门遗址发现738粒,汪沟遗址发现668粒,双槐树遗址发现5粒,班沟遗址和鱼化寨遗址各发现稻米1粒。虽然绝对数量方面稻米在农作物中所占的比例并不高(见表3),但稻米的出土概率却相对较高,尤其是苏羊遗址和新街遗址,稻米出土概率都超过了50%。从稻米在中原地区的分布来看,关中地区东部的新街遗址、鱼化寨遗址、杨官寨遗址和泉护遗址的仰韶晚期遗存中都有稻米发现(炭化种子或植硅体的形式),但位于关中地区西部的案板遗址却未发现稻米,渭水上游的大地湾遗址和西山坪遗址也未发现或仅发现少量稻米(甘肃庆阳南佐遗址祭祀区新近发现大量稻米遗存,尚有待更进一步的植物考古研究结果的公布);豫西地区的庙底沟遗址也有大量的稻米遗存发现;豫中地区洛阳盆地的班沟遗址、土门遗址,郑州地区的双槐树遗址、汪沟遗址,以及颍河中上游的石羊关遗址也都有稻米遗存发现(炭化种子或植硅体的形式);而豫北地区则至今尚未发现确凿的稻米遗存。

有学者指出,仰韶晚期中原地区文化的发展出现了新的形势,几乎覆盖整个中原地区的庙底沟文化分解为面貌不同的若干个文化类型,中原地区文化与社会发展的中心似又发生了转换,在陕、晋、豫中心地带的许多地区,聚落波动所反映的人口总量和中心聚落的规模有所下降,豫中地区开始形成富有自己特色的文化传统,渭河中上游的关中西部和陇东等地异军突起。结合考古学文化因素来看,关中地区东部延续了庙底沟时期的稳步发展态势,多处遗址发现了稻米遗存,并且在灞河流域的新街遗址,稻米已经成为主要的农作物资源之一;有趣的是,聚落等级较高的关中地区西部的案板遗址乃至渭河上游的大地湾遗址,却并未发现稻米;庙底沟文化的中心区域豫西晋南地区虽然在仰韶晚期人口总量和聚落规模均下降,但以庙底沟遗址为代表,却发现了大量的稻米遗存;而作为新兴势力的豫中地区诸遗址则充分显示出了各自的地方特点,南至颍河中上游,西至伊洛河流域的广大豫中地区,稻米遗存的发现相当的普遍。但是,不同于庙底沟时期遗址稻米普遍较少的情况,豫中地区以苏羊遗址和汪沟遗址为代表的遗址中,发现稻米的数量多于庙底沟时期各遗址,但同样也存在着稻米发现极少或完全未发现稻米遗存的遗址(如班沟遗址和双槐树遗址);而豫北地区仰韶晚期唯一经过系统植物考古浮选的刘庄遗址也未发现稻米的遗存。

至于仰韶晚期中原地区稻米为何有如此的分布规律,可以从遗址环境、聚落规模等级、所处位置等方面来考量。首先,遗址环境方面,仰韶晚期处于气候上大暖期之后的较为明显的波动期,包含有显著的寒冷阶段。但是整体上,中原地区气候还是保持了相对的温暖湿润。而对于稻米的种植而言,主要的决定因素在于水的供给是否充足。对于考古遗址是否适宜种植稻米的考量因素就转换为是否方便对周边河流的水资源取用。对于本文涉及的仰韶晚期中原地区进行过系统浮选的各处遗址而言,所有遗址都位于河流的台地上或紧邻河道,用水方面应该不存在很大的问题。即便是未发现任何稻作遗存的关中西部的案板遗址和豫北的刘庄遗址,也分别紧邻南韦河、美阳河以及淇河。就目前的认识来看,遗址周边区域的环境似乎并不是稻米种植的决定因素。

聚落规模等级方面,就目前的了解来看,关中西部的案板遗址应该为等级较高的中心聚落,豫中地区的双槐树遗址、汪沟遗址和苏羊遗址也都属于高等级中心聚落。而这四处中心聚落中,除了苏羊遗址(该遗址仰韶晚期浮选样品数量仅有10份,且遗址中存在一批带有浓厚屈家岭文化因素的器物),其他遗址发现稻米遗存数量都非常有限(或未发现稻米),稻米无论从绝对数量还是出土概率,都不能算作重要的农作物遗存之一。而相对的,可能并不是核心聚落或高级聚落的蓝田新街却发现了大量的稻米,出土概率也较高。在重要性上,似乎作为仰韶晚期文化核心区域的关中西部和豫中地区,中心聚落中稻米地位并不突出,而在核心文化相对的边缘地区(比如关中东部地区),规模较小的遗址中稻米受到了前所未有的重视。有趣的是,同处于关中盆地东部的西安鱼化寨遗址仰韶时代晚期遗存中仅发现1粒稻米,该遗址在当时同样也是一般性遗址,可见即便是同一区域的同等级聚落,稻米的利用情况可能也存在着不一致的情况。

除了以上的两个考量因素,我们可以发现似乎不同遗址所处于中原地区的不同位置也对其稻米的接受程度产生了影响。稻米在庙底沟文化核心区域的关中地区东部和豫西、豫中地区仍然为较普遍的农作物遗存。相对较远的渭河中游的案板遗址,乃至渭河上游的大地湾遗址、西山坪遗址未发现稻米或出土数量很有限,而位于豫北的刘庄遗址,也未发现稻米。这也在一定程度上反映了位于过去核心区域的遗址跟外界其他地区的交流更多,更容易获得水稻大面积种植的方法、信息等,并且向南靠近同一时期以稻米为主要农作物遗存的屈家岭文化遗址,而其他较为偏远的地方则相对保守,或者这种保守并非仅源于距离的远近,也可能在于上层对于饮食的习惯。值得注意的是,不同于稻米在庙底沟时期各遗址的少量发现,稻米已成为仰韶晚期关中地区新街遗址主要的农作物资源之一。而该遗址考古文化层面又是典型的中原地区仰韶晚期文化范畴,应该不是南方或东方的人群携带着其稻米食用传统迁移所致。那么,稻米如此重要,可能一方面反映了其所在区域位于中原腹地,比较容易与外界进行信息交流或物品的交换;另一方面也可能与遗址规模有限,居民对于新生食物类型更易接受,不似上层阶级出于祭祀、传统等需要,在饮食方面较为保守。近年对于新街遗址陶器残留物分析也显示,至少一部分稻米被作为酿酒的原料。而近期关中盆地东部的华县东阳遗址,仰韶时代早中期出土的200余粒稻米遗存似乎也显示,这一区域的部分一般性遗址对稻米的偏好似乎由来已久。

(三)中原地区及周边区域农业生产模式所体现的作物交流和文化互动

有学者认为仰韶晚期这一大动荡时期,表现在文化层面是考古学文化的大迁徙,包括了大汶口文化的西进,秦王寨类型的西进和北上,大司空类型的西进,泉护二期类型的扩散和北上,屈家岭文化的北上等。这些文化大迁徙使得各个地区在文化的联系和认同上连为一体,彼此独立创造的优秀文化和先进社会制度相互传递和彼此借鉴,加快了文明的进程。在这一考古文化背景下,中原地区周边的生业模式也展现出了不同的特点。

仰韶晚期中原地区以东的大汶口文化(约公元前4200—前2500年),根据其文化中晚期遗址的浮选结果(章丘焦家遗址、宿州芦城孜遗址,宿州杨堡遗址,蒙城尉迟寺遗址等),该时期粟已经取代黍成为大汶口文化遗址中最重要的农作物资源,大汶口文化南缘的遗址中粟的重要性也得到了明显的提升。在大汶口文化中晚期迅速扩张过程中,更为高产的粟显然提供了更坚实的物质基础。而粟作农业在该文化范围内被广泛接受,也不能排除是受到中原地区文化的直接影响。

在中原地区以南,公元前3000年左右,江汉平原、鄂西北豫西南地区的大溪文化率先转变为屈家岭文化(约公元前3300—前2600年),随后该文化迅速向周围扩张。在此影响下,鄂西北豫西南地区,自然条件相对较好的南阳盆地内遗址,粟黍的比例相对下降,稻米成了最为重要的农作物。而这一地区中的秦岭山区谷地仍以旱地农业生产为主,除了沟湾遗址外,粟在其他遗址都是最重要的旱作作物,稻作的规模似乎也有所提升。可以明显看到随着屈家岭文化的北上,稻作农业的影响显著提升,而仰韶晚期中原地区一些遗址稻米遗存重要性的提升可能也与此有关。

中原地区以西渭水上游,甘青地区洮河流域,和川西北系统浮选的仰韶和马家窑文化(约公元前3300—前2100年)遗址中,粟、黍类小米是最为重要的农作物,而粟的地位要略高于黍子,这一农业生产模式明显受到了来自中原地区的影响。在仰韶文化晚期中原地区与周边农业生产模式方面,相较于庙底沟时期只有中原地区粟的重要性高于黍,这一时期从海岱地区的大汶口文化,到鄂西北豫西南的秦岭谷地,再到马家窑文化的遗址中,粟的地位得到了普遍的提升,一方面体现了中原地区在庙底沟文化解体后,与周边地区文化、作物甚至人群交流的增强,另一方面也体现了周边文化不断发展,人口密度、聚落数目增加,对单位产量更高的粟有了更为强烈的诉求。同样,中原地区一些遗址中稻米地位的提升也与这一时期来自南方屈家岭文化影响的扩大有着密切的联系。总之,无论是粟作农业的普及,还是稻作农业影响的提升,都是在仰韶文化晚期文化大动荡、大迁徙的背景下完成的,充分体现了这一时期不同区域文化互动、人群交流的空前繁荣。

结 语

近年来,中原地区仰韶时代一系列遗址的生业模式研究显示,该地区在庙底沟时期(仰韶时代中期)时,成熟的农业社会已经确立,农业活动取代狩猎采集成为人们最重要的生业经济方式。从中原地区仰韶时代晚期这些遗址出土的植物遗存来看,庙底沟时期形成的以粟为主的旱作农业生产模式在该时期得到了延续,在农业耕种制度方面也相对简单、粗放。

不同于庙底沟时期的中原地区,仰韶晚期时大豆开始普遍出现,尽管数量还比较少,这也许与人们对大豆内的植物蛋白或脂肪的重视有关;稻米在仰韶晚期遗址中的发现数量得到了明显的提升,甚至在一些遗址中因稻米遗存的大量出现形成了稻旱混作的农业生产模式,稻米在中原地区不同遗址的重要性则受到了遗址所在区域的位置、传统,乃至聚落等级等诸多因素的影响。

仰韶时代晚期的中原地区,与周边区域的交流大大增强,农作物的传播和人群的迁移频率也空前提高。一方面,以粟为主的成熟旱作农业生产模式被周边的大汶口文化、马家窑文化所接受或承袭;另一方面,来自南方、以屈家岭文化为代表的稻作农业生产体系也对中原地区的仰韶文化遗址产生了深远的影响。值得注意的是,仰韶晚期的中原地区,无论是大豆的普遍发现,还是稻米接纳度的大大提升,都为之后龙山至夏商时期多品种农业种植制度的确立提供了可能,为中原地区早期文明的孕育提供了重要的条件和基础。

(作者单位: 中国历史研究院考古研究所)