鱼化寨遗址位于西安市雁塔区鱼化寨村西北,是一处重要的仰韶文化遗址。2002~2005年共发掘2861平方米,发现了丰富的仰韶文化遗存,分为三期,其中早期遗存最丰富,由早及晚可细分为“北首岭期” “半坡期” “史家期”。鱼化寨仰韶早期聚落面积约7万平方米,主要遗迹有房址107座、灰坑186座、灶址29座、窑址1座、瓮棺墓122座、土坑墓12座、壕沟2条等。翟霖林从微观和宏观角度系统研究了该聚落仰韶时期的发展过程,并同关中其他仰韶文化遗址进行横向比较,归纳了关中仰韶时期不同阶段聚落的发展特征。王琳等从墓葬考古角度对鱼化寨仰韶早期瓮棺葬进行了研究。还有学者从科技考古角度研究了鱼化寨仰韶时期的制陶工艺、生业经济和饮食结构。

家户是源自于人类学的概念,用于描述一类社会单位。而家户考古的诞生则与聚落考古的流行息息相关,与后者不同的是它更关注微观社会单位,其研究对象是以房址材料为主。家户考古研究方法可以拓宽我们研究古代社会的途径,通过对家户材料的研究分析,可以更直观地观察古代聚落及社会的发展状况。本文拟在上述研究成果的基础上,从“家户考古”的角度,探讨鱼化寨仰韶早期聚落的家户社会分工、经济不平等程度等问题。

一、鱼化寨仰韶早期的家户数量

“家户”不同于“家庭”,是特指具有共居性和家用功能性的人类群体。其关键因素是共居性和家用功能性:首先,共居性是一个空间概念,它弱化了血缘关系,虽然一般来说家户的核心依然是基于血缘的家庭,但是有血缘关系的家庭成员并不一定共居于一处,共居于一处的成员并不一定都有血缘关系;其次,家用功能性是指家户作为一个社会单位承载的生产、消费、居住、养育子代等功能。考古学上界定何为一个家户遗存主要遵循空间划分原则,比如一座房址及其附属的灰坑、墓葬等构成一个家户遗存。当然,不同社会发展阶段家户的成员构成会各不相同,家户承载的社会生产和消费功能也会不同。

民族学资料提示我们灶对于辨识和分析家户的消费功能具有重要指示作用。民族学调查资料显示根据灶的空间分布和规模的不同,灶可以分为主人用的灶、客人用的灶、家户内部所有成员都可使用的灶、只有家户的家长可以使用的灶等四种。关于我国西南地区长屋的民族学资料显示,长屋内的每个房间都对应一个灶,而每个房间都居住一个家户。严文明分析姜寨遗址的房址时曾指出:小型房址内虽有灶和日用陶器,但似乎并不是完全独立的消费单位,应当是对偶家庭过婚姻生活的地方,中型房址应是家族中老年人及未婚青少年居住的地方。冈村秀典认为半坡时期的房址一般都有炉灶,既有取暖功能,又有炊煮功能,房址不论大小都设炉灶应代表它们都是独立的消费单位。以上诸观点表明灶址与房址内的消费行为有密切关系,同时也要看到带有灶址的房址是否作为一个独立消费单位是一个复杂问题,不同学者亦有不同观点。本文在讨论时主要关注灶址所指示的房址消费功能。

具体到鱼化寨遗址,从仰韶早期房址的保存状况、房址与灶址的结构可知灶址较房址更易于保存,灶址被破坏而房址还保留的可能性极小。准此,各阶段房址信息可统计如下:北首岭期房址10座,都没有灶;半坡期房址遗存丰富,从早到晚可细分为5个层位:第8层下11座(2座带灶址),第7层下16座(2座带灶址),第6层下15座(8座带灶址),第5层下10座(2座带灶址),第4层下19座(10座带灶址)。史家期房址26座,18座带灶址。总体来看,从北首岭期房址都没有灶到史家期房址约七成带灶,有灶房址的比例逐渐增加,反映了家户独立消费能力不断加强。早期房址都没有灶,可能存在其他进行饮食消费场所或是集体性饮食消费现象。

从室内居住空间来看,鱼化寨仰韶早期107座房址中有6座房址(F5、F6、F46、F50、F56、F66)面积在5平方米以下,使用面积则小,不适合居住,发掘者认为这些房址可能是用做储藏室使用,其他的101座房址用于人类居住。

综上,基于房址是否具备居住功能,辅之以是否具备一定的消费功能,从这两个维度识别出鱼化寨各阶段家户数量如下:北首岭期9个,半坡期第8层下11个,第7层下14个,第6层下15个,第5层下10个,第4层下17个,史家期25个。

二、鱼化寨仰韶早期家户的经济活动和社会分工

单个家户的人类行为包括居住、生产、储藏和仪式等四类。从家户功能层面而言,有学者将定居聚落的人类行为细分为食材处理、食物烹饪、食物消费、休息、工具和其他人工制品的制作和维护、活动场地的维护、家户仪式活动等。这些分类颇为细致,但并非在每一个遗址都能找到有效证据。结合鱼化寨遗址资料的特性,本节从宏观和微观两个层面观察聚落内家户的经济活动和不同家户的社会分工。

房址内活动面上出土的器物组合种类是考察家户经济活动的重要材料。考古发掘所得房址活动面上的遗物能在多大程度上反映房址使用期间的情况,取决于房址的废弃性质和过程,显然因为突发事件而在短时间内被遗弃的房址更接近使用时的状态。鱼化寨遗址仰韶早期房址出土的各类遗存从宏观上反映了当时至少存在农业、畜牧业、采集狩猎和手工业等经济成分。更进一步,还可以看出这几种经济成分所占比重的历时性变化。

植物考古研究表明鱼化寨遗址属于典型的北方旱作农业传统,主要农作物是粟和黍。该遗址延续时间长,农业生产在生业经济中所占的比重不断变化:北首岭期已经开始种植粟和黍,但此时的农业生产并没有完全取代采集狩猎成为主要食物资源,通过采集获得的野生植物仍然是重要食物来源之一;随着技术和社会的发展,农业生产比重逐渐增加,狩猎采集比重逐渐降低。

动物考古研究表明,该遗址先民依赖的动物资源相当丰富。在不同聚落发展阶段家养牲畜和狩猎所得动物的比重也在不断变化:北首岭期家猪和鹿科动物在数量上大致相当;半坡期可食用动物种类明显增加,但家猪所提供的肉量占比明显增加,说明该时期大量饲养家猪;史家期可食用动物种类进一步增加,但家养动物的肉量占比却下降,不再占主要地位,似是因为与当时所处的大暖期环境背景下,当野生动物资源丰富,能够满足人类生存需要,不再去饲养更多的家畜。

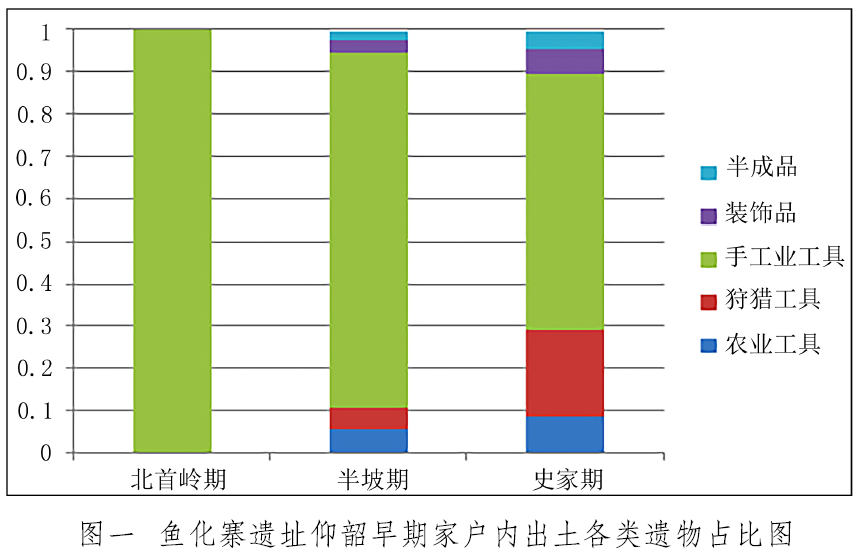

手工业生产日常生产和消费活动息息相关,陶器、石器、骨角器等都属于手工业生产范畴。农业工具主要包括农业生产和粮食加工工具,如石铲、石锤等,狩猎工具主要是石球、骨镞等,手工业工具包括制陶、纺织、木材加工等工具,装饰品是手工业的重要产出品,半成品能够较为直观地反映手工生产在各家户的情况。通过统计和分析房址内出土的各类工具来计算代表不同经济活动的工具的数量和比例,可以了解不同阶段各类经济活动的占比。

北首岭期有6座房址出土工具,占60%;半坡期有48座,占比为68%;史家期有18座,占比为69%。比例基本一致。

北首岭期的房址基数较小,除手工业工具外,其他类别的工具都未在房址中发现,可能是受到保存状况的影响(表一)。在农业工具方面,半坡期和史家期的占比都较小,且大致相当(图一),说明这两个时期内该遗址的农业生产较为稳定。在狩猎工具方面,史家期较半坡期有很大提升,这与上文所说史家期发现的可食用动物种类增多、家猪占比变小的情况相互印证。手工业工具从一开始就占据绝对优势,这应是早期聚落的常见现象,因为古人的主要日常活动就是为生存而制造农具、狩猎工具、日用陶器、装饰品等,都属于手工业范畴,因此手工业工具比较常见。装饰品和半成品的占比都有逐渐提升的趋势,说明随着生产经验的积累手工业产量有所提高。

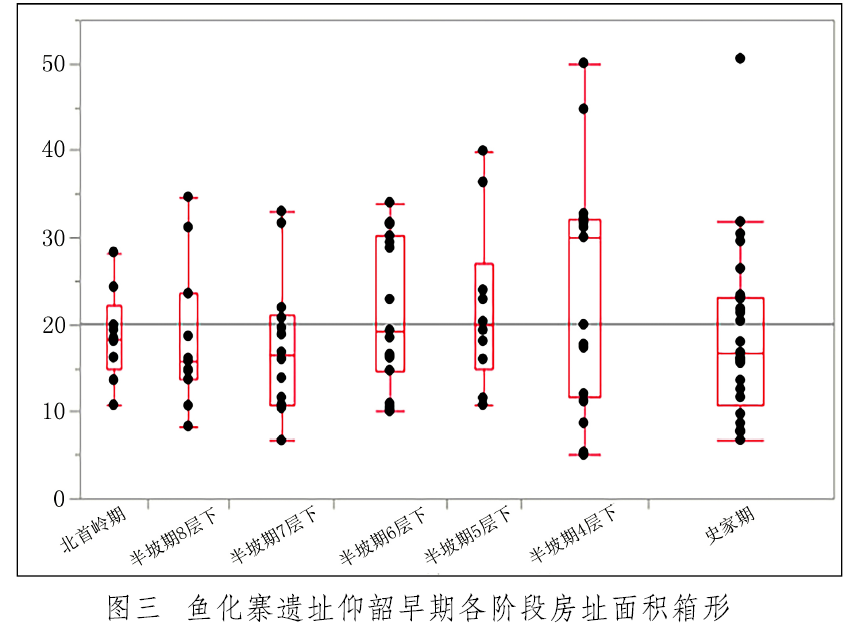

另一方面,通过考察各房址中出土的各类工具的数量还可以了解各家户从事不同经济活动的情况,即聚落内家户的社会分工。统计学中的变异系数(CV,也称作“离散系数”)能够直观地反映各类工具在不同家户中的集中和分散趋势,变异系数值越大,表示集中程度越高;反之,表示分布地越分散(表二)。其计算公式如下:

其中,SD代表样本的标准偏差,MN代表样本的平均值,表二是鱼化寨遗址仰韶早期家户内出土各类遗物变异系数统计结果。

这些数据需纳入到考古背景中经过具体分析才能得出妥当的结果。北首岭期的CV值是整个表格中最低的,由于只有手工业工具的数据,所以单看手工业在各家户的分布是比较均衡的,结合其年代,推测当时聚落内部还没有出现明显的劳动分工。半坡期各类工具的CV值是三期中最高的,但数值基本上还处在一个较低水平,表明该时期各类生产有较明显的集中趋势;如果横向比较,可以看出手工业工具是该期分布最均衡的一类,其他四类则体现出更集中的趋势,结合严文明先生的观点,即在氏族社会里不同类的经济活动可能由不同性质的人群(如已婚夫妻、未婚男青年等)承担,并在氏族内部协调安排,因此会出现农业、狩猎、装饰品集中出现于某些家户内的情况。手工业因其覆盖面广,大部分聚落成员都能从事某些手工业生产,因此在聚落内部没有呈现出明显的集中趋势。史家期的CV值较半坡期呈现出回落的态势。但横向来看与半坡期较为类似,除手工业以外其他四类呈现出更明显的集中趋势。之所以出现CV值回落、各类工具分布更均衡的原因,推测可能是随着古代社会发展和生产技术的提高,聚落内氏族主导下的协作生产模式逐渐弱化,各家户的自主性逐渐增强。

总体来看,手工业工具是各家户必不可少的部分,数量最多且分布比较均衡;农业工具虽然发现较少,但在各期的占比以及聚落内分布的离散程度表明农业活动始终保持较稳定的发展态势;狩猎工具也发现较少,但其比重的提升反映了先民应对史家期环境变化时,相应地改变了生存策略,倾向于投入更多精力到更易获得肉食资源的狩猎活动上;装饰品和半成品占比的增加以及较高的集中程度一方面体现了手工业生产水平的提高,另一方面也体现出此类手工业生产有集中的趋势。

三、鱼化寨仰韶早期家户经济不平等的变化

从家户考古的角度衡量社会财富分化主要是分析家户之间的财富差异。由于研究对象和研究目标不同,在选择家户财富的衡量指标时需因地制宜。

作为家户主要载体的房址,其规模大小、结构复杂程度和附属设施有无与家户的财富状况密切相关。房址的规模越大、结构越复杂、附属设施越多,说明建筑投入的劳动力越多,反映家户能获取的资源也越多。虽然不排除因家户人丁兴旺、或是居住时间长导致的居址面积较大,但此类个例对计算整个样本的基尼系数结果影响较小。而且房址数据也较容易从考古发掘中获得,便于纳入基尼系数计算。

虽然观察家户财富状况的指标还包括家户拥有的耕地和家畜、房址及附属设施出土的动植物遗存、家户内保存的器物集合等。但由于考古学资料的特征,存在诸多开展具体分析的局限。第一,一般情况下很难发现古代的耕地和圈栏,即使发现了,也难以确定其所有者。第二,家户的清扫行为,以及难以确定的灰坑隶属关系,导致难以获得足够的动植物遗存分析材料。以上两类目前尚没有办法获得相关资料,不适用于绝大多数遗址。第三,短时间内被废弃的定居聚落遗址中,家户遗留的器物集合能在一定程度上反映聚落财富在各家户中的分配情况。遗憾的是鱼化寨遗址仰韶早期聚落并不符合短时间内被废弃的情况。因此,上述三类均不适合用于分析鱼化寨遗址仰韶早期聚落的家户贫富分化情况。

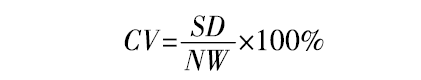

基尼系数与洛伦兹曲线联合使用可以直观的表现某一社会经济不平等的情况(图二)。近年来在西方考古学界有较多使用基尼系数进行分析的案例。基尼系数从考古学数据中提取古代社会家户的房址面积等不平等的信息,揭示古代社会中不平等的起源和早期发展过程。

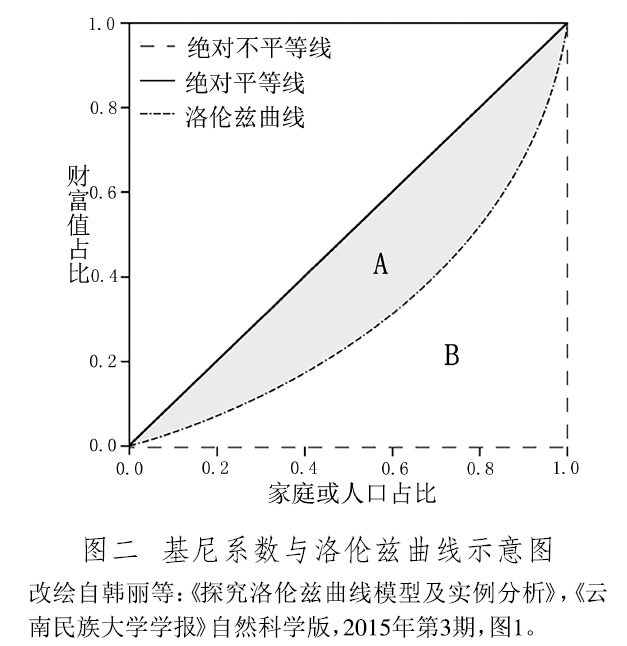

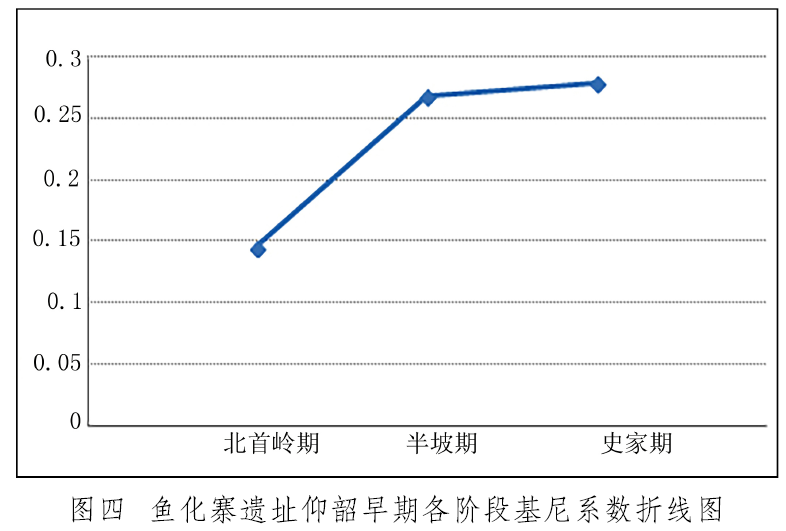

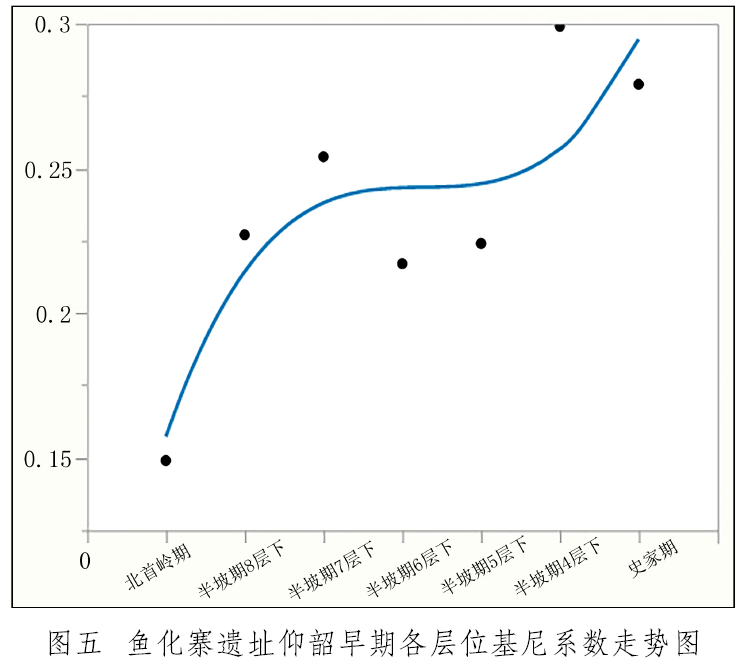

我们根据上文对鱼化寨聚落不同时期家户的界定,总共有101个家户具备详细的房址面积数据,按照严文明先生依据面积对仰韶文化房址的分类,小型房子大致从数平方米至30平方米不等,鱼化寨遗址所揭露的仰韶早期房址以此为主;中型房子一般为30~60平方米,该遗址这类房址有少量发现(图三);大型房子约为60~300平方米,本遗址尚未发现。为了观察从北首岭期到史家期家户经济不平等的历时性变化,我们依照地层单位分别计算不同阶段的家户基尼系数。具体步骤为:首先,累加各房址的面积得出聚落的总房址面积;然后,由低到高排列各房址面积并进行累加,再将各累加数值除以总房址面积,得出0到1区间的比值,产生如图四和图五所示基尼系数走势图。

基尼系数算出的结果还要结合具体的遗址来分析,因为遗址的社会组织结构会对根据房址面积计算的基尼系数结果产生重要影响。在社会分层以前,聚落的房址面积基尼系数可能有较大的数值,这是集体居住行为使然;在社会分层以后,一般情况下聚落的房址面积基尼系数值理论上是按着由低到高、由较平等到很不均的轨迹递进。

总体来看,从北首岭期到史家期,基尼系数值呈现出递增态势(图四)。北首岭期家户的基尼系数值低于0.2,处于较平等的状态,家户间的财富分配不均衡现象不明显;半坡期的5个阶段的基尼系数值走势呈现出“高—低—高”的特点(图五),反映了社会发展过程中,聚落内部财富分配情况的复杂性,这是因为当社会内部没有明显分层时聚落内财富的分配会受到多方面的影响,而基于房址面积的估算可能的制约因素包括聚落的社会组织、家户的人口构成、聚落内生产行为的协作模式等;史家期的基尼系数值与其前一阶段的半坡期第4层下相比略有降低,但依然属于一个较高的数值,说明在这一时期聚落财富分配状况发展到一个不平等的程度。

从宏观上来看,渭河流域发掘的仰韶早期聚落遗址还有西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭和秦安大地湾等,保存基本完整,大部分都有环壕,有的还有两重。聚落内房址大小搭配分成若干组,呈向心式分布,聚落中心为广场。聚落内有成片的墓地和烧制陶器的窑场,这种聚落模式被概括为内部有分化的向心式联合体。鱼化寨遗址也适用于这一模式。该遗址仰韶早期聚落的面积约7万平方米,属于仰韶早期中型聚落,在三级制聚落群中居于第二级。再从社会发展角度看,该区域仰韶早期是社会复杂化进程的初始阶段。

基尼系数结果所体现的由早到晚的递增趋势反映了仰韶早期聚落在走向社会复杂化进程中,聚落内部经济不平等程度逐渐加剧。

四、结语

鱼化寨遗址仰韶早期文化堆积丰富,聚落发展较为繁荣。当时的家户还保留了比较浓厚的氏族社会因素,居于不同规模家户之中的人群性质不尽相同,可能包括已婚男女、未婚青少年、老年人等。从生产关系来看,这一时期的家户很可能不是完全独立的消费单位。有灶的房址比例随时间推移逐渐增加,反映了对人类生存至关重要的饮食消费在该聚落仰韶早期家户中独立性加强。在甄别出该遗址的家户之后,通过观察聚落内部出土的动植物资料,从宏观上了解到彼时家户中的人群可能从事的经济活动包括种植业、家畜饲养业、采集狩猎业、手工业等几大类;再从微观角度总结出鱼化寨遗址仰韶早期聚落的农业活动发展较为稳定,狩猎活动随着环境的变化比重有所增加,而且随着时间的推进手工业生产水平有所提高。同时,各类工具在家户中分布的集中趋势弱化,表明随着社会发展该聚落原有的氏族组织下的协作生产、工具相对集中管理的模式不断衰弱,各家户独立性日渐提高。也正是在各类经济活动的比重历时性变化的背景下,各家户在生产和消费活动中更加独立自主,表现在基尼系数上呈上升趋势,反映了在社会发展进程中鱼化寨聚落内部经济不平等程度逐渐加剧。

(作者单位:北京联合大学考古研究院 山东大学历史文化学院)