一 、前言

铜器在汉代日常生活仍有举足轻重的地位。根据铜器题铭的分析,汉代铜器生产管理机制也甚为复杂。(1)大体而言,在东汉早期以后,私人铜器作坊造兴起,铜器的制作成为了私营或工官监制私人承制。但在此以前,西汉时期生产中心大体包括中央和地方政府管理的各级工官,以及地方诸侯和富商所控制的私人作坊。随着西汉中期对地方诸侯和私人工商业的打击和限制,地方诸侯和的富商逐步退出,在西汉中晚期的铜器生产,则转变为中央为主导的模式。

在春秋—战国时期,关于铜器生产模式,以往大家的共识也是以官府所主导(2)。秦汉郡县国家的扩张整合,对原来战国时期列国分域的铜器工业应带来一定改变。但是对比战国时期,秦以后铜器生产方式与技术到底出现了何种变化?对变动细节的把握,必须建立于对考古材料及冶金分析结果时间变化与空间分布的疏理之上。同時,要理解王朝对周边地区的影响与管理方式的转变,最直接且有效的方法,就是把握与王朝相关证据在时间与空间上所显示的“进与退”(3)。得益于大量的历史文献,对汉王朝的政治和管理方式认识的深度,毫无疑问比先秦时期丰富。然而,对王朝管理方式的细节(例如不同区域的手工业生产)的分析,原理方法却仍有相通之处。汉代铜器(尤其是铜容器和铜镜)的考古发现资料多如汗牛充栋,利用冶金技术分析汉代铜器的研究更是不胜枚举。但以往的分析,大多集中贵族墓葬或者某一处墓地的材料,没有就某一小区域的铜器制作技术进行较全面探讨,也无法与前一阶段分析作对比。

鉴于以上问题,本文选取汉代荆州南部汉代墓葬出土青铜器作为主要的分析对象,在较全面取样分析的基础上了解技术变化。郴州汉代属于桂阳郡,属于岭南接壤的南缘,在中国历史上是重要的铜生产区。郴州所在桂阳郡也是汉代铜料产地之一(4)。该地也控制了进入广大岭南区域的交通要道(5),目前已知郴州地区的墓葬材料(6),虽不及临湘和索县一带丰富,但出土的铜器仍有一定数量,从分析可知,战国时期铜器总体与楚地铜器技术是保持较高的一致性(7)。对当地汉代铜器的分析,应有助进一步了解楚地在秦汉以后铜器技术的变化和背后的生产情况。同时,郴州所在的桂阳郡地区在西汉末年私铸铁器猖獗,说明金属冶铸活跃。先不论该地区部分铜器是否可能为地方产品,通过分析该特殊地点汉代铜器的技术,并与前一阶段当地战国铜器的比较,将有益于探讨汉代在铜工业领域中发生的重大转变。本文也将比较观察荆州和邻近地区已分析铜器的结果,剖析材料所出现的地域差异。

二、分析方法与分析结果

郴州地区历年考古工作积累了超过500座汉墓的材料。在对郴州的墓葬进行系统整理期间,我们对这批铜器系统取样,尝试分析铜器合金和制作所见的变化,探讨在多大程度上显示出战国以来传统的延续或变化。本次分析尽量覆盖了所有的铜器类别,但汉墓中铜器种类主要为容器,兵器与车马器甚为少见。另外,本次分析还选取了铜钱作为分析对象。

由于现保存于郴州市博物馆的部分铜器较为完整,为配合取样进行金相分析,我们对无法取样的铜器,以手持XRF进行无损成份分析。分析使用的是Bruker Tracer 5i,模式为自带的ancient bronze,该模式设定的检测条件为40kV电压及15μA电流,检测时间为60s。由于以往研究已明确指出铜锈对成分检测的影响,对于能清除部分铜锈的样本,检测前在器表大致清理出不大于1厘米*1厘米的面积,直到露出大部分金属本体为止。对于不便于清理锈蚀的铜器,例如表面有较精美纹饰的铜镜,我们则直接使用手持XRF,在锈蚀层表面进行了检测分析和记录。由于考虑到铜器受到锈蚀的影响,每一件铜器分别在三处进行检测与分析。为方便对比,我们在讨论中也一并介绍战国铜器的手持XRF检测情况。

在本次所取样进制行金相分析74件铜器样本中,主要类别为容器和铜镜(包括鼎、钫、壶、碗等),另外还有少量兵器及铜钱(见表一)。我们对样品的横截面进行镶样、打磨、抛光处理,以满足金相观察的需要。铜器样品用三氯化铁盐酸溶液浸蚀。在香港中文大学人类学考古实验室采用LEICA DMLM金相显微镜进行金相组织观察与拍照,观察及记录结果见表二。之后在香港中文大学物理系实验室利用扫描电子显微镜(SEM)观察,利用能谱仪(EDS)与扫描电镜配合进行无标样定量合金元素测定。分析所用激发电压为20kv,计数时间为40秒。每件样本的成分为三次面扫的平均结果,扫描面积不少于100*100微米。根据金相和SEM-EDS的分析结果(表一),有40件为锡铅青铜(以超过3wt%为有意加入合金的标准),10件为锡青铜,4件为铅青铜,1件为铜—铅—锑合金。另外,有4件铜器,包括1件铜剑,1件铜钫,1件铜壶,以及1件铜鼎,检测结果中锡含量低于3wt%,且没有铅或其他合金。锡青铜和锡铅青铜是这批材料中主要合金类别。这次分析的铜镜,基本为高锡铸态,锡含量在23wt%以上。容器因为锈蚀或保存较差,部分锡含量较高,但总体在7~13wt%左右(图二)。金相组织中(α+δ)共析组织大片相连者不多(图三:1、2),423289和423269为少数属于这类的例子。与以往分析相符,郴州汉代铜器含铅的比例较高。在铜镜中也含一定量的铅,但铅含量未见较明显规律。同一类别铜器铅含量也有一定差异。部分铜器中出现了较大圆形铅颗粒,并阻碍了晶体的成长,导致(α+δ)细小且不相连。在个别例子(423279,Pb 29.4wt%,图三:3)中,大量的铅析出成四边形,针状或羽状晶体(图三:4)。

这次分析中发现有4件铜器SEM-EDS检测的锡皆低于3wt%,不过,这些铜器在金相中出现α固溶体的偏析组织,说明矿料中有少量的锡,并进入合金之中。另外,有15件铜器因为过于锈蚀,无法进行金相与成分分析。部分铜器样本锈蚀也是较为严重,对于这部分铜器,成分检测将受到一定影响,需结合金相组织来判断。

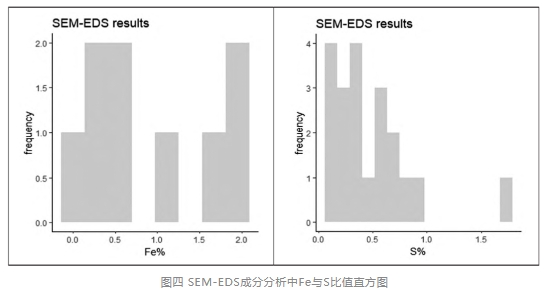

在SEM-EDS中检测中,砷、铋、铁和硫等元素较常出现(表一、图四),部分器物的铁含量甚至超过1%。另外,在分析中发现一件铜—铅—锑合金。个别铜器基体中还发现出现高铋相或基体中含银较高的情况(图三:7)。本次分析包括4件五铢钱属于上述类别,合金成份较其他类别铜器复杂。423005为铜-铅-砷合金,有偏析但树枝晶不明显,夹杂物颗粒中硫,铁和锑元素的含量较高(图三:6)。423213同样含较高铅,SEM-EDS检测出硫,铁和锑元素,且锑高达3.8wt%,即上述提及的铜—铅—锑合金。423274(A)和423274(B)属于锡—铅合金,在成份和显微结构上有一定相似性,并与另外两件铜钱有较大区别,锡和铅含量低,而且能谱中检测出硫,铁和锑。另外,在这批铜器中,金相组织也较常见硫化夹杂物,呈不均匀分布。这类夹杂物在铜容器中较多见,在铜镜中则较少。部分的金属基体中还出现锡氧化物。

根据金相分析结果,大多数铜器为铸态,少数出现经受热均匀化处理的特点。这类金相组织中虽然未出现等轴晶,但树枝晶因经受不充分加热或非有意加热,偏析不明显,仍有少量(α+δ)共析相,多数(α+δ)共析体中α与基体聚合,仅存δ相。其有4件铜器出现热均匀化组织,不排除是因为铜器在使用中受热而形成。另外,423259(甗)的金相照片出现晶间的滑移线(图三:8)。不过,这批分析的资料中未出现晶体或铅颗粒因加工变形的现象,说明这批铜器未经冷加工锻打处理。

近年来,手持XRF在铜器成份分析中逐渐普及(8)。以往的分析的研究已指出(9),手持XRF显示的合金比值,受铜器表面锈蚀较大的影响。但对于无法取样的大多数样本来说,手持XRF分析结果,对于了解合金比例仍有一定的参考价值。根据对战国以及秦—汉时期的手持XRF分析,绝大多数铜器都是三元合金。由于受到锈蚀影响,铜离子大量流失,而且铅本身在金属基体中主要以颗粒态存在。因此检测中锡比值大大偏高,且铅的检测比值也受一定影响。值得注意的是,在检测的样本中,大多数铅含量较高,在5~10wt%之间,汉代铜器中铅含量低于3wt%者较少(图五)。而且铅含量较低的铜器中,较多为战国时期铜器,汉时期铜器比例较少。在pXRF的结果中,基本上未检测出锡的铜器也多为汉代铜器,说明部分汉代铜器基体中含锡较低或基本不含锡。至于其他微量元素部分,我们将在下一节一并介绍。

三、郴州地区战国—汉代铜器对比分析

在以往一篇论文中我们已指出,战国时期郴州地区铜器,基本是与楚地青铜器技术具有较高的一致性。(10)例如,在铜容器出现锡含量较高的合金配比,同时,铅的含量相对较低。兵器基本为高锡,或锡含量较高的铜器。另外,铜镜則以高锡低铅合金为主。由于这一时期铜器中铅含量甚低,不排除并非有意加入的合金。

在这批70多件汉代的样本中,总体上除铜镜以外,出现高锡或锡含量較高的样本数量较少。与战国时期同类器物相比,锡的比值波动变化较大。大多数汉代铜器锡含量较低,高于10wt%者不多。相反,战国时期郴州地区楚墓出土的铜容器,锡含量则在14~18wt%(图六)。而且,郴州汉代铜器锡含量范围,也大体低于以往楚地已分析过铜器的锡含量范围(图六)。与战国时期铜容器相比,汉代铜容器锡含量平均为8wt%(图二),低于战国时期铜容器含量的比值范围(15~19wt%,不含过于锈蚀的样本)(图六)。另外,还有三件铜器属于锡含量较低铜容器,以及一件含高锡的铜剑。战国时期楚地兵器高锡是较为常见的现象,本次分析的铜兵器由于数量少,无法得出较有意义的规律性认识,但从铜器锡含量普遍较低的情况来看,不能排除该件样本为早期的遗留。锡的加入,会大大改变铜器机械性能,例如硬度和脆性,以及铜器的外观颜色。容器中锡含量偏低,同时波动差异较大,应视为西汉以后一系列铜器技术转变的特点之一。

在另一方面,铅含量增加也是这一时期的趋势。战国时期铜镜的铅含量相对较低且分布集中。与战国时期相比,郴州地区汉镜的合金成份相若(图二),汉镜中锡含量总体仍在以往发表资料的范围,即20~26%wt%之内。但战国晚期楚地铜镜的铅含量,大体是在4wt%以下,且铅含量变化的区间较窄。这一规律也大体适用于楚地其他地区。然而,这次分析的汉代铜镜,铅含量集中在5~8wt%之间,金相组织中多见分布较均匀的铅颗粒。根据以往不同地点汉镜的分析,铅的比值一般平均为5wt%,范围在1~7wt%间(11)。因此,郴州地区汉镜的资料,与一般在西汉中期前后汉镜合金配比中铅的比值差不多(12)。本次的分析中,汉代铜镜合金中铅含量增加,一定程度上说明了铅和锡合金比例的变化,属于较普遍的现象。

在容器中,铅含量也相对较高。虽然主体也在5~15wt%之间,但与战国时期相比(图六),铅含量波动范围较大,个别SEM-EDS分析结果的铅高达20wt%以上(图二)。同时,在金相照片中出现较大的大球状和椭球状铅颗粒。至于东汉时期的铜容器,由于分析标本数量较少,在年代区别上则看不到明确的趋势。另外,在战国时期兵器是墓葬所见铜器的主要类别,但因本地区汉墓中兵器甚少出土,无法选取具代表性的样本数量与战国时期郴州地区铜器工业和制作进行对比。

总结来说,郴州地区铜器的分析表明,战国到汉代铜器制作的技术特点差异性明显。汉代铜镜总体上仍和战国铜镜接近,并较稳地维持在高锡和低铅的情况,这应该与铜镜的机械性能和反射性能的要求相关,但是,战国与汉时期的对比,显示出铜镜中铅含量略为增加的趋势。在铜料中加入更多的铅,除了增加铜液的流动性,改善塑型能力,同时也能降低成本。在这次分析中,我们也发现了一件锡含量较低的铜镜。与铜镜显示的变化相比,锡和铅的比例在汉时期的铜容器的波动更大,在不同类别的汉代铜器中,锡含量较低为明显的趋势。同时,铅含量范围也出现变化之处。锡和铅比例的时代变化,说明合金技术以及合金配比方式,在战国—汉时期发生了较大的变动。

除了主要的合金成分外,在SEM-EDS的分析中,郴州战国时期铜器未有检测出铁,且硫皆在0.5wt%以下。(13)而在汉代铜器中铁元素则较为常见,部分铜器中硫比值也较高(>0.5wt%)(图四)。这些成分很可能是因使用含有硫化物的矿石炼铜产生,在冶炼时因还原气氛较强而还原到夹杂物。刘思然等指出,随着精炼过程的进行,粗铜中的硫、铁含量将继续下降(14)。因此,汉代铜器很可能以精炼较差的粗铜为原料,而战国时期的铜器,则经历过更长时间的精炼提纯。同时,在汉代铜器中,Sb出现于14件铜器(~24%)、As出现于13件铜器(~22%)、Ag出现于1件铜器;有5件铜器共同出现了Sb与As两类微量元素。这些微量元素的复杂性和多元性,也可能与生产系统中使用的矿料类别有关(15)。然而,战国时期铜器的原料,并没有样本在SEM-EDS中检测出Sb和Ag,35件铜器中只有3件检测出As(~17%)。我们对馆内其他的青铜器以手持XRF进行成分检测分析。在散点图(图七)可以看出,同时检测出2wt%或以上Sb与Ag的样本中,大多为汉时期铜器;检测出1wt%Sb和2wt%As的样本中,也多为汉时期。尽管手持XRF在未经去锈表面的检测结果,肯定受到锈蚀与埋藏环境的影响,检测分析与真实的微量元素含量会有区别。但由于战国时期郴州地区的铜器,即使未去除表面铜锈也只有极低或低于可检测域限的Sb,Ag和As,这也支持了我们的看法,即战国与汉代铜器原料中所含的微量元素,应该出现较大区别。对应SEM-EDS的检测分析,两者似乎暗示了汉代使用的原料,要么是矿料类别发生了一定改变,要么则是在生产链上冶炼和精炼方式上发生了较大的变化。

四、跨区域对比

为进一步了解郴州铜器制作技术的特点,在这一部分进行区域对比。由于在原来楚地发现且经冶金分析的资料不多,汉代资料总体又较为零散。除了荆州刺史部范围的铜器外,我们也将选取荆州刺史部以外的材料。

首先,在铜容器类别中,郴州资料不见有热锻铜器。对湖北跑马堤(16)汉代铜器的分析,曾发现两件铜热锻铜器,分别为匜及盆。在郧县乔家院(17)和南阳葛家沟(18)的分析结果,也显示有热锻铜器,类别为铜洗。热锻铜容器在汉代铜器的分析中应较为常见。在这次分析的铜容器中,虽然包括了若干铜洗的样本,但全部皆严重锈蚀。部分铜容器有铸后受热现象,卻未见有热锻加工制品。因此,热锻技术的较少出现,不排除与部分样本金属基体的保存情况较差有关。

其次,在以往分析报告中,较多提及汉代铜器合金比例中锡较低,但铅含量一般较高或波动较大。以跑马堤资料为例,大多数汉代铜器锡在7~13wt%之间,与郴州地区所见的情况相近。而铅含量范围,则在6~20wt%之间,即变化范围较大。报告也提出,“与该墓地出土的战国晚期青铜器比起来,西汉铜器的合金元素含量总体较低,而且变化范围较大,部分铜器中铅含量还高于锡含量”(19)。同样,天长三角圩西汉墓出土的三件青铜器,经分析显示,一件为锡青铜,两件为铅锡青铜。含锡量比较均匀地在6%左右,含铅量变化较大,另外还有少量的Fe和Ni等元素。(20)不过,南方地区已有的材料总体来看,各地铜容器合金配比差异明显。以南阳葛家沟的铜洗为例,根据合金配比可分为低锡青铜和高锡青铜两种。其他铸态青铜器则总体比较稳定,锡高而铅较低。鼎和钫的锡含量在10%~14%之间,铜洗的锡含量在4%~7%之间。整体而言,和郴州地区所见区别较大。

对于合金配比方式的变化,郧县铜器的分析报告曾指出,“东汉时期青铜冶铸业私营方式占主导地位,完全世俗化,商品化。铸造作坊可能为了节约铸造成本,使用价值较低的铅代替价值较高的锡,导致器物含铅量较高。当然,亦可能与器形相关,样品多为薄壁的洗、甑等容器,高含铅量可能是为了提高铜液流动性,便于铸造。”(21)南阳葛家沟铜器的研究也持相近观点,指出铜器中低锡可能与汉代的铜器商品化生产有关。由于“中原地区锡矿储量不多,古代采产量有限,导致锡料资源愈显珍贵。西汉初期,政府在一定程度上开放了对金属资源的利用权,铜器可以作为商器进行买卖,民间作坊为了谋取更大的利益,会想方设法在各个环节上减少支出。因此。在确保铜器强度等基本条件下,当时的制作者会尽可能地减少锡这一贵重原料的使用。而5%~6%的锡含量足以保障青铜器的正常使用……合金配比很可能就是为了节约成本,经过不断摸索而确定出来的。”(22)而根据铅同位素分析,这批铜器使用了河南南部或西南部铅矿(或铜矿),很可能原来生产地点就在南阳(23)。

在郴州发现的汉代铜容器,部分含铅量较高,达15wt%以上。金相组织中也出现了大块的铅颗粒,郴州的资料大体上符合以往例子的变化规律。但锡含量较低且铅比值变化较波动的现象,其实在郴州西汉时期的材料之中已出现,并一直延续到东汉。这很可能说明,合金配比的变化即使和制作成本考虑有关,并不一定是东汉铜器工业私人化(或私人作坊兴起)的直接结果。同时,以往认识大多同意,西汉中期和晚期铜器工业是以官营主导的生产体系,私人作坊虽然存在,但供应的产品数量可能不多。先不论合金技术的改变是否完全出于节约成本(无论是铜还是锡料)的考虑,这种技术选择显然并非仅限于民间作坊。而且,由于在荆州最南与最北部铜容器在合金技术所显示的特点差异颇大,说明参与生产的机构或作坊并非较为集中统一。

值得注意的是,本次分析的四枚铜钱,成分和金相组织也显出与其它类别铜器较大的差异性。总体而言,四枚五铢钱主量成分差异甚大,且有较多的微量元素,各元素似乎出现以下规律:四样本的能谱分析中,铁含量都超过1%。说明制作铜钱的原料,为精炼程度较低的粗铜。此外,两枚铜钱的锡含量低。根据能谱分析,两件含铅量较高的铜钱含有较多的微量元素,且423213属于Cu-Pb-Sb三元合金。金相照片中也显示出较特殊的枝状晶结构。在富铜的基体与偏析组织中,大量分布黑色以及有亮相/浅灰相的夹杂物。经能谱分析,另一件铜钱(423212)偏析组织中,锑的含量较高。对山东青州香山汉墓的铜鐏分析,曾检测到砷、锑、银等杂质元素,有的样本波动范围较大,超过2%。李延祥等提出,因为砷和锑等元素也多见于早期铜器,应与无意识使用附近共生矿、伴生矿共熔还原相关(24)。所以汉代铜器中这些杂质元素的显量存在,也可能与使用未经细致提炼的矿石有关。

以往分析过的例子中,河南申明铺遗址出土的五铢钱分析可作较详细对比(25)。总体而言,西汉五铢钱合金成分的配比较为合理,合金成分数据较为集中。检测中未见砷与锑。相比之下,东汉五铢合金成分较为分散,且属于低锡和低铅。另外,满城汉墓所出的五铢钱,也是较多讨论的对比资料。在诸侯王陵中随葬的铜钱,铅含量比值较为波动。所测五铢钱皆为铜、锡、铅三元青铜合金,且锡含量偏低。但合金中出现的微量元为铁和钴。分析报告提出这批铜钱可能铸于“同一时期,同一铸地,甚至同一作坊”(26)。

郴州分析的数量,合金情况则更复杂,有较多的微量元素,其中有一件样本的铅含量也是较高。对徐州狮子山汉代较早期铜钱(榆荚半半两、秦半两及八铢半两)的分析指出,铅含量较高(>20%)应为大量加入铅料的结果。“加入不值钱的铅,可以使制作成本下降”。(27)郴州地区出土其中一枚五铢钱的合金情况,背后原因也可能如此。汉代自武帝中期以后,将地方铸币权收归中央,对大小轻重有统一规定,但仅西汉一朝,铜钱消耗和使用量甚为惊人,原料来源也肯定多源且复杂。郴州的材料在原料元素和精炼程度,与申明铺所见例子有的较大区别,也可能显示出铜钱生产背后的复杂性。

五、相关问题讨论与结语

随着汉代国家的一统,汉王朝各地的文化面貌出现高度的相似与趋同。但值得注意的是,汉代的一统也改变了原来多中心的考古现象。聚落考古已显示出,在南方地区大多数汉以前的大型城邑在汉代缩小了规模。(28)由先秦时期以来,手工业为国家重要部分,手工业作坊、尤其是铜器作坊更是大型都城聚落中必不可少的部分。秦的兼并天下与汉的一统,必不可避免重组或改变了原来的生产工业。汉代的一统及伴随的交通网络的发展(29),也将进一步令官营或私营的商品更有效地流通到汉王朝不同的部分。

汉代铜器种类与制作技术的变化,应视为以上诸种转变共同作用的结果。以往研究汉代铜器的分析,大多数将铜器合金的变化视为商品经济生产及背后的“节约成本”。本次分析的70多件汉代铜器,一方面显示了铜器成份的时代特点,即在合金配比上,大多数类别的铜器都出现铅偏高而锡较低的合金配比;汉时期铜器锡含量一般低于10%,除铜镜以外,高锡或锡含量较高的情况较不普遍;在铜容器中,锡和铅比例的变化,个别差异较大。此外,各类微量元素较普遍出现,除砷以外,铁和铋等杂质元素显现于能谱中。在另一方面,郴州出土汉代铜器制作技术较战国时期出现了明显的转变。郴州地区的战国铜器工艺与楚地铜器的工艺特点相比,显示出较高的一致性。战国时期铜容器锡含量较高,个别还接近高锡铜器的锡含量,且铅含量平均偏低。但汉代铜器中,除了铜镜和战国时期差异相对较少,容器的整体情况与战国情况差异较大。另外,在汉时期铜器的合金中,夹杂物出现的数量较多。由合金技术和和各类微量元素的情况来看,在汉代郴州地区所见的制作技术与矿料的精炼程度(或者矿料来源),与战国时期的铜器显示出较大区别。

因此,郴州地区汉代铜器所见之特点,除了和成本因素以外,还必须考虑现象背后原料来源、加工和合金控制方面等的改变。否则将无法合理解释铅含量波动较大,以及出现较多微量元素的情况。上文已提及,以往聚落研究已指出秦统一和汉代的建立,是建立在对原有统治秩序重组的基础上,表现为秦汉时期南方地区多数城邑属于较小规模聚落,“缺乏大型郡国城和中型以上县邑城”(30)。以常理来推测,与都城和大型聚落密切相关的铜工业,无论是原料供应抑或工匠的生产组织也当发生了一系列改变。虽然原来的生产中心的情况还有待更多资料的填空补白,但是,铜器分析所见到以上诸种变化,若视为楚地的手工业生产中心在秦统一以后出现的转变更为合适。即使部分受中央控制的作坊在原来楚地继续生产,在原料的来源和精炼加工方式上,也可能因为管理模式或采矿地点不同,发生了较大转变。

在西汉以后,私人作坊的生产流行和普及,产品制作技术和标准化程度出现较为复杂且多元的情况。与同时期其他地点出土铜器的合金工艺相比,郴州地区的资料又出现一定同步的特点,这也许根源于汉代商品经济的发展,与铜容器的来源可能变得多源的背景有关。产品既有可能是附近生产中心,又有可能是其它生产地点的产品。因此,郴州地区铜器较系统和全面的分析结果,将有助串连楚地其他已有的楚式铜器和汉代铜器的资料,使我们对楚地秦汉以后铜工业的变化,有更全面的认识。同时,郴州属于汉王朝南缘位置,位于汉王朝进入岭南的交通要道之上。郴州的材料所见的诸种时代转变,在一定程度上说明了汉代铜器工业发生转变所带来影响之深远。当然,汉代铜器生产机构管理之复杂,再加上现有考古材料的缺乏,要充分说明上述问题仍有需更多材料来补充,并需对楚地不同区域楚式铜器及汉时期铜器技术进一步梳理。但本文强调,以一定地理范围内资料的时间变化角度入手,分析所得具体变化方式的细节,将为认识汉王朝管理下铜器生产情况的转变与影响奠定基础。

(作者单位:香港中文大学人类学系/历史系 郴州市博物館)