大沙河位于深圳市西北,发源于阳台山,由北向南注入深圳湾。此河上游有4条支流,分别是长岭皮河、大磡河、麻磡河和白芒河。长岭皮河位于东部,沿塘朗山北侧自东向西流。大磡河、麻磡河和白芒河自东而西分布,在阳台山前交汇,成为大沙河最上游的水源。三河交汇处,则形成范围广大的冲积带。1960年该地修成西丽水库后,该地理范围又称为西丽库区。长岭皮河谷与西丽库区都属大沙河上游。

本文以大沙河上游的考古资料为基础,对珠江口地区青铜时代早期考古学文化面貌略作论述。

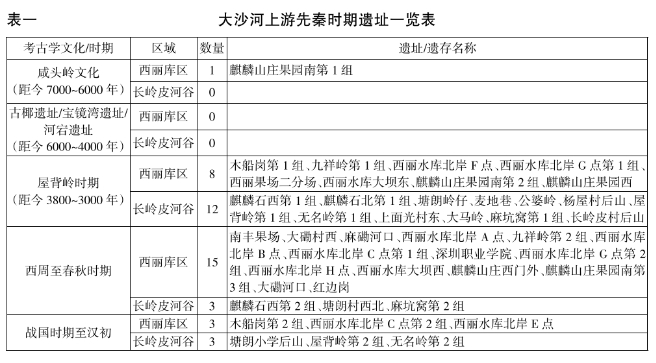

大沙河上游的考古工作始于上世纪中期。1956年,广东省博物馆与中山大学曾在大沙河附近调查。1980~1984年,深圳市组织第一次全市文物普查。1989年,深圳大学英籍老师谭世安(Peter Thompson)在西丽库区东部发现古遗址。1999~2000年,深圳市组织第二次全市文物普查,在长岭皮河谷发现十余处先秦遗址点,包括屋背岭遗址。2006年,深圳市组织第三次文物普查,除了复查已经发现的遗址外,再次发现一批新的遗址,使得大沙河上游发现的先秦遗址总数达到48处(表一)。2019年,南方科技大学复查了其中部分遗址并作了整理。这些遗址中,位于南方科技大学校园内的6处遗址进行过试掘或较大规模发掘,其中2001~2002年发掘的屋背岭遗址清理出先秦墓葬近百座。类型学分析和对比研究表明,屋背岭遗址的主体文化遗存相当于中原地区的商时期。

在整个大沙河上游的古遗址中,屋背岭时期的遗址占绝大多数,显示大沙河上游曾经是商时期的重要遗址分布区。为我们认识商时期珠江口一带的青铜时代考古学文化打下了较好的资料基础。

屋背岭遗址中完整或较完整的陶器或石器,大都出自墓葬和同期发掘所发现的灰坑。2016年,屋背岭遗址东部发现的地层,证明与居住相关遗存中的陶器和石器与墓葬出土一致。由此可知,屋背岭遗址墓葬中出土的器物属实用器,与地层中的陶器或石器一样,也能反映屋背岭时期人们日常用品的特征。

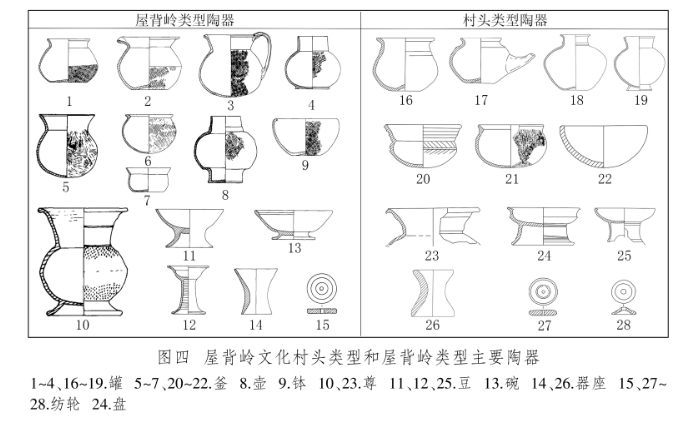

屋背岭同类遗存中的陶器,高频器类为罐、釜、豆,其它常见器类还有碗、钵、尊、杯、器座、纺轮。器形方面,罐多凹圜底,少量圜底和圈足,有的口部捏出V型小流或带把;釜有长口釜和低卷沿鼓腹釜两种,基本为圜底,个别呈尖圜底;豆有高柄豆、低柄豆两种,高柄豆作高柄浅盘,低柄豆作深腹斜壁侈圈足;碗多作斜腹壁,矮圈足带大座盘;钵多平底深腹;尊作高领鼓腹圈足;纺轮基本作扁平形,轮面多同心圆。其中罐、尊等腹部常饰多线菱格凸点纹、三线菱格圆圈纹、雷纹、曲折纹、叶脉纹、梯格纹、方格纹、方格乳凸纹、三线方格纹与双线方格勾形纹的组合纹饰等。高频纹饰有素面、绳纹、三线菱格凸点纹、四线菱格圆圈纹、四线方格纹,其它常见纹饰有叶脉纹、卷云纹、雷纹、方格纹、方格乳凸纹、梯格纹。此外还有一些“组合型”纹饰,偶见刻划符号。

石器以锛居多,还有斧、戈、耳珰,玉器有玉玦。其中石锛多无肩无段或有肩无段,部分有肩有段或有段无肩。

屋背岭遗址的商代墓葬均为不甚规则的长方形土坑竖穴墓。墓葬的方向规律性差,多随地形起伏变化,但仍然以东、西、南方向为主。若干墓葬的分布相对比较集中,可能墓主人之间有亲缘关系。石锛与纺轮不共出,但存在至少四组“相邻的同期两座墓葬一座出石锛一座出纺轮”的现象,且两座墓葬的方向、形制也比较一致,可能反映了当时存在夫妻异穴合葬的葬俗。

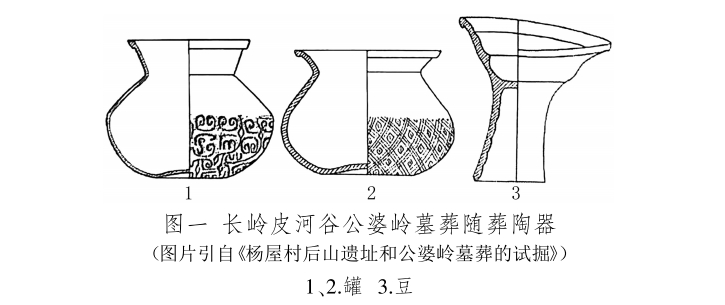

墓葬的随葬品组合以罐、釜、豆为主,也有罐、碗,罐、罐,罐、器座,罐、豆、钵,罐、尊、豆,罐、豆、杯,罐、尊、杯等组合。南科大校园内的公婆岭遗址发掘过7座墓葬,随葬品组合常见罐、豆。麦地巷遗址于2009年发掘,共清理商时期墓葬10座,均为竖穴浅土坑墓,平面呈长方形或近长方形,随葬陶罐、玉玦、石锛等。

随葬品的位置,容器通常置于墓室中部或头端,但纺轮、石锛、砺石一类小型工具类物品则多在人骨架的双手附近,个别在足部。

大沙河上游的商代遗址都处在河谷台地或丘陵腰坡,呈现“小规模散点式”的分布特点,这似乎能得出屋背岭人“依丘而居”的结论。长岭皮河谷的12处遗址中,8处位于今南方科技大学校园内,其中杨屋村后山、无名岭、上面光东山、大马岭、公婆岭和屋背岭等6处校园内遗址进行过试掘。

试掘和调查显示,长岭皮河谷的屋背岭时期遗存总体上在各丘陵的腰坡呈散点式分布,规模很小,因而地层堆积很薄。不过各遗址点的规模并不完全等同,屋背岭、大马岭等个别地点的居址规模可能略大一些,但仍属小规模居民点(表二)。

虽然大沙河上游屋背岭时期的居址是“小规模散点式”分布,但从整个地理单元看,居址的分布又很密集。以长岭皮河谷南科大校园内的居民点分布为例,8处遗址点相互之间仅数十米或百余米的距离,例如上面光东山、屋背岭、无名岭三座丘陵一南一中一北,相互之间距离不足百米。整个大沙河上游屋背岭时期的遗址分布都属此种情况,在西丽水库东北部的大磡河南岸,几处屋背岭时期的居址也都相隔不远。

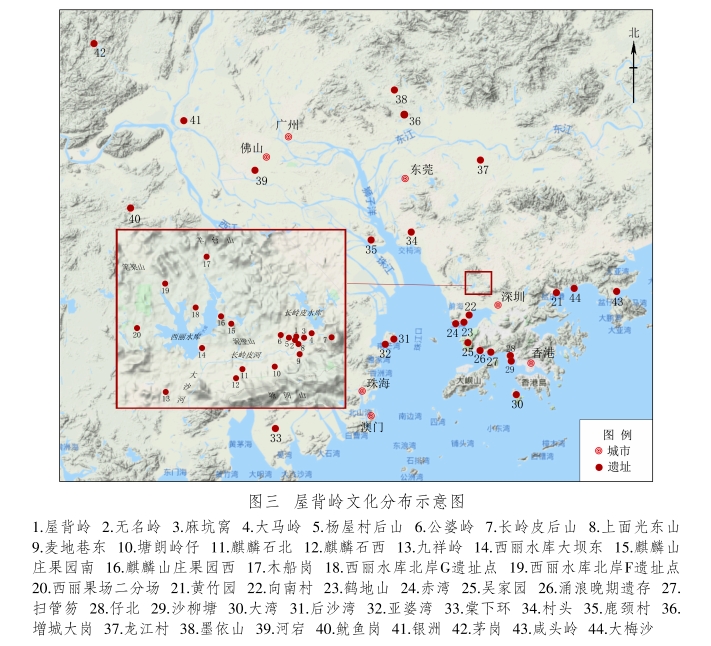

除大沙河上游地区诸遗址外,深圳及珠江口地区与屋背岭遗存面貌一致或相似的遗址或遗存还有深圳鹤地山、大梅沙墓葬、向南村、咸头岭上层、黄竹园,珠海棠下环、亚婆湾1组和2组遗存、后沙湾第二期遗存等,香港仔北中层与上层、沙柳塘、扫管笏2组、陈家园上层、涌浪北区和南区部分遗存、南丫岛大湾晚期遗存等。这些遗址年代相近,文化面貌相似,但由于所处环境不同,显示出临海地带沙丘遗址与内陆山腰边坡遗址的差异。

以屋背岭墓地为代表的遗存起于约3800年前,距今3000年前后被“夔纹陶遗存”取代,延续近千年之久。但此类遗存的分布范围并不限于大沙河上游,而是存在于整个珠江口地区,李岩先生将此类遗存称为“村头文化” 。

在相对远海地带,同类典型的遗址或遗存有东莞村头和龙江村、高要茅岗、增城墨依山、佛山三水银洲第3组、鱿鱼岗晚期、增城大岗M1、河宕晚期少量遗存,广州鹿颈村等。此类遗存同样多分布于河流两岸的台地或丘岭的山腰边坡,陶器则在器类相同的前提下,器形与屋背岭等遗址的同类器略有区别,如陶釜作短折沿或直口,豆、碗多呈弧壁,常见直口圆肩矮圈足尊,纺轮多呈梯台状,但有扁平同心圆等。其中,银洲、鱿鱼岗、圆洲、河宕、鹿颈村的陶器和纹饰,则明显受到粤北“石峡中层类型”南下的影响,部分遗存年代稍早。

李岩先生根据村头遗址14C测年数据和陶器类型学研究,认为其主体年代相当于中原的夏商时期。此外,他曾将村头遗址与周边遗址比较,讨论近海遗存和相对远海遗存的区别。例如他指出村头遗址等为贝丘遗址,沿海地区则是大量的沙丘遗址,多有网坠,显示捕捞业发达,但他显然更强调二者之间的共性。以村头遗址为代表的相对远海遗存多具有竹编特色的陶器,以屋背岭遗址为代表的近海遗存则基本不见此类器物。但这两类遗址都小规模散点式分布于河谷冲积台地或其周围的山腰边坡,以釜、罐、豆、尊、盆、钵为常用器,器表纹饰以重线菱格纹、绳纹为主,也有叶脉纹、重圈纹、曲折纹、席纹、方格纹等,人们使用有肩或有段石器,均进入了使用纺轮织布的时代。这种既具统一性又有差异性的现象,应有合适的考古学文化概念表达。由于屋背岭遗址处在大沙河上游一个相对完整的聚落单元内,其具有更强的文化代表性,因此我们建议将屋背岭一类遗存称为“屋背岭类型”,村头遗址等所代表的遗存称为“村头类型”,二者统称为屋背岭文化。这是一支存在于距今3800~3000年前,分布于珠江三角洲,包含两个文化类型的华南青铜时代考古学文化。

广东地区相当于中原夏商时期的考古学文化,学术界已经熟知的是后山类型、浮滨类型和石峡中层类型。后山文化主要分布于粤东榕江流域,遗址多分布于低矮丘陵岗地,聚落相对集中,陶器以鸡形壶为典型特征,还有折肩或折腹凹底罐、子口钵、有带把流壶、杯、盂等,石器有拍、锛、斧、镞、磨石等。浮滨类型覆盖粤东闽西地区,随葬品组合以尊、豆、壶或釉陶为主,出土戈、矛、环等。多高领、敞口、带流器以及圈足或凹圜底器,不见三足器。陶器多施酱色釉,多条纹、方格纹、编织纹、绳纹。浮滨类型常见的喇叭口小平底壶、曲腹豆和深盘高柄豆都极少见于屋背岭文化。屋背岭文化中的凹圜底罐、长口圜底釜等也基本不见于浮滨类型。过去有学者提出将浮滨类型直接称为“浮滨文化”是有道理的。“石峡中层类型”主要分布于粤北地区,与江西樊城堆一类遗存联系紧密,与屋背岭文化以及浮滨文化差距明显。该类遗存中最为流行的三足浅盘豆,无论在浮滨文化还是屋背岭文化中都很少见到。该类遗存显然不应该包括在屋背岭文化之中。

深圳多山、近海,雨量充沛、植被繁茂。自史前时期以来,人类不得不在山、海之间相对狭窄的地面栖居,其遗存分布方式显著区别于历史上人口稠密的中原地区。屋背岭文化根植于珠江三角洲及沿海地区,佛山河宕、珠海宝镜湾等遗址都能观察到这支文化的本土渊源。尽管屋背岭文化远处华南,但我们仍然可以看到它与内地甚至中原之间的文化联系。屋背岭文化中比较常见的高柄豆很可能受到江西吴城文化的影响。其制作精细的陶尊可能也是中原商文化南下的表现。

(作者单位:南方科技大学文化遗产研究中心、香港大学地球科学系; 北京大学考古文博学院;南方科技大学文化遗产研究中心)