一、引言

古代于阗是西域著名的绿洲城邦,丝绸之路南道重镇。王城作为于阗的政治、军事、经济、文化中心,是该区域文明最具代表性的物化载体,一直以来备受学界关注。以往有关于阗王城的研究聚焦于王城地望,该问题至今仍有不同的说法。清代史料《西域图志》《河源纪略》等以清代和田行政中心额里齐城(今和田市伊力其乡一带)为于阗王城所在地,而19世纪末至20世纪初,中外探险家根据考古发现和历史文献,质疑或否定了清代学者的观点。格热纳德(F. Grenard)、斯坦因(M. A. Stein)率先指出,和田绿洲中的约特干遗址是于阗王城故址;白井长助进一步推测,于阗王城在汉至五代有过多次变迁,约特干可能是魏和五代时期的王城遗址,唐代王城则在和田绿洲以南的山中。我国学者黄文弼反对西方学者的说法,先后以阿克斯比尔古城、什斯比尔古城(今买力克阿瓦提遗址)为于阗王城遗址;80年代以后,殷晴、李吟屏提出新的假说,将约特干遗址以东不远处的奈加拉·哈奈土墩、阿拉勒巴格村比定为于阗王城故址。近年,历史、语言学者基于和田出土文书,推断策勒达玛沟河流域的“拔伽”(Birgadara)才是于阗王宫所在地。相对而言,“约特干遗址说”在国内外影响力较大,学界赞同者颇多。笔者尝试用新的研究方法重新论证,认为于阗王城在汉唐时期并未发生过变迁,约特干遗址只是于阗王城的东或东南部分,而王城的核心区则在更西处。

约特干遗址所在地原先一马平川,大约在19世纪60年代末,当地人从喀拉喀什河向约特干地方引水灌田,在引水渠中偶然发现陶片、碎金等遗物。不久,和田行政长官尼亚孜·哈克姆伯克(Niāz ākim Bēg)雇佣大量劳工到沟渠中发掘,通过垂直切下暴露在外的沟岸土壤,掏出文化层中的古代遗物。这样的淘金活动持续到20世纪前叶,约特干发掘区由此变成一片低于地面8-9米的沼泽地。后来随着出土遗物的减少,沼泽地逐渐失去淘金价值,转而成为种田植树的地方。目前为止,约特干遗址没有经过系统、科学的考古发掘,于阗王城的真实面貌尚未揭示,学界对该城形制布局及相关内容亦罕有讨论。笔者以为,在文献记载和壁画资料基础上,仍有可能推测出唐代于阗王城一些大体情形,或对今后的于阗研究有所补益。

二、有关于阗王城形制布局的文献记载

(一)王城规模

于阗王城的规模可能历代有所变化,有关其在唐代的情形没有明确的文献记载,但可以从早期史料寻得一些线索。《魏书》《周书》《隋书》《北史》的《西域传》“于阗”条称,“所都(治)城方八九里”。上述四部史料中,《魏书》成书于北齐,但到宋初已残缺不少,后人多据《北史》等补充缺佚文字。《魏书·西域传》即抄录自《北史·西域传》,但仅抄录安国以前部分。《周书》《隋书》《北史》成书于唐代,《北史》是将魏、齐、周、隋诸史改编而成。《北史·西域传》有关于阗王城的记载可能采自已佚《魏书·西域传》或《周书·异域传》。北魏时期日常用尺不断增长,北魏前尺25.6厘米,中尺27.97厘米,后尺29.6厘米。北周沿用北魏尺,但略短,为29.2厘米。按1里等于1800尺计,北朝里约460.8米、503.46米、532.8米、525.6米,8-9里约合3686-4147米、4028-4531米、4262-4795米、4205-4730米。简而言之,北朝时期的于阗王城周长约为3700-4800米。若是方城,其平均单边长约925-1200米;若是圆城,其直径约1200-1500米。同时期葱岭以东诸国中龟兹、疏勒王城方5-6里,焉耆王城方2里,鄯善王城方1里;葱岭以西波斯、挹怛、石国王城方10余里,其余图片汗、吐火罗、米、史、曹诸国王城方2-4里。可知,于阗王城是葱岭以东最大的绿洲王城之一,即便放在葱岭以西来看,也属于大城。8-9里的规模容或有一定夸大成份亦未可知,而从汉唐时期于阗逐渐强盛的情况来看,唐代于阗王城应同于或大于北朝时期的规模。

(二)城门与道路

有关于阗王城城门、道路的记载主要见于唐代藏文文献。《于阗国授记》(Li yul lung bstan pa)提及于阗王城“北门门楼”“南大门之小门”,《于阗教法史》(Li yul chos kyi lo rgyus)则见“于阗都城北门”。由此可知,唐代于阗王城至少有南、北两个城门,北门上有门楼建筑,南门是多门洞结构。

据《于阗国授记》跋若僧枷喇喇磨(bZhav sang gre re ma)寺传说,于阗王尉迟散瞿罗摩(Bi dza ya sang gra ma)按照众佛自虚空乘车而降的景象,修造佛像奉安于车中,每春正月上旬引至北街作大供养。《牛角山授记》(Ri glang ru lung bstan pa)也记载了以车运送的如来佛像。尉迟散瞿罗摩王在位时期不明,行像是否始于此王也未知,但至少在4世纪末法显途经于阗时,该仪式就已经存在。值得注意的是,《于阗国授记》中的上述传说提到了“北街”,北街应是连通北门的主干道,与此相应的可能还有连通南门的“南街”。换而言之,于阗王城中存在南北通贯的大街,中间以某种建筑或东西向街道作为分界,因而有南、北对立的称谓。文献既然明确提及南门、北门和北街,足以证明其重要性,于阗行像很有可能是从北门入北街。这或许与王城和周边村落、寺院的位置有关,也可能与北门具有特殊意义有关。

(三)王室宫殿

王宫是于阗王城的核心建筑群,然而唐代史料少有相关记载。《于阗国授记》提及于阗王的嫔妃、宫女所居宫室有佛堂,或表明设置佛堂是宫中女性居住区的突出特点。唐代前后史料倒有一些涉及于阗王宫的重要内容。《梁书·诸夷传》载于阗王所居室加以朱画,可知于阗王城宫殿中的重要建筑是施以彩绘的。后晋天福三年(938),于阗国王李圣天遣使贡献方物,供奉官张匡邺、彰武军节度判官高居诲奉命出使于阗,册封李圣天为大宝于阗国王。高居诲《于阗国行程录》称于阗王的宫殿“皆向东,曰金册殿”。这则记载虽短,却值得仔细琢磨。上文推测于阗王城以南、北门为主门,与之接连分别有南、北街,是为城中主干道。宫殿皆向东,表明其位置极有可能在主干道西侧,亦即宫殿区位于城西。同时,也反过来证明王城内有南北干道的推测是无误的。

汉译藏文文献多次出现于阗王的“宫城”。“宫城”藏文作srog mkhar,英译为castle(城堡),所指应是于阗王城,而非王城中的宫城。例如,于阗瞿摩帝寺传说有一情节在《于阗国授记》译作“王于宫城顶上眺望”,《于阗教法史》则作“王于于阗都城(’U ten)苏蜜城堡(mkhar dngar ldan)上东南隅眺望”。后者的“于阗都城”指王城所在地区,苏蜜城堡指王城。于阗王眺望之处或是“宫城”或是苏蜜城堡,说明二者是相同的,“宫城”应理解为王城。

(四)毗沙门天神庙与圣观音菩萨住处

北方天神毗沙门是于阗主要守护神,在于阗建国传说中占有特殊地位,其庙“多诸珍宝,拜祠享祭,无替于时”。史料称毗沙门天神庙建于于阗第一任国王执政时期,这多为附会之说而非信史。关于毗沙门天神庙的方位,《一切经音义》“于阗”条载:“于彼城中有毗沙门天神庙,七层木楼,神居楼上”“毗沙门天王,往来居于阗山顶,城中亦有庙,居七重楼上。”《于阗教法史》载:“王抛弃(其)子之地,即今于阗都城北门内长佛堂旁、圣观音菩萨居住之后面、护法神殿所住(之处)”,护法神即毗沙门天王。由上述记载可知:

一,毗沙门天神庙位于于阗王城内北门附近,这可能与毗沙门护持北方佛法有关。唐以前毗沙门崇拜已经引入中原,引入的样式来自于阗,唐中后期州郡城北门往往也安置毗沙门像。

二,毗沙门天神庙主体建筑是七层木楼,神像安放在最高层。七层木楼很可能是楼阁式木塔建筑,高居诲《于阗国行程录》所记“七凤楼”应该也指此木楼。

三,毗沙门天神庙附近有长佛堂、圣观音菩萨住处。据《于阗教法史》另一处记载,圣观音住处名“住萨野”(’Ju snya)。“住萨野”在和田出土Heding 7号于阗语文书作Jyūsna ,敦煌出土P. 2893号于阗语文书作Jūsña,梵文还原为Jyotsnā,意为“光明”。《牛角山授记》则称:“大悲圣观音自在菩萨亦对未来将现具光(’Od can)伽蓝之地施行加持,以促其成就。”’Od can同于梵文Jyotsnā,具光寺即于阗王城北门内圣观音住处。

四,于阗王城北街是行像时作大供养的重要地点,而这里又有毗沙门天神庙、圣观音菩萨住处、长佛堂等一干建筑,表明北门、北街一带是王城内主要的宗教活动场所。

(五)海眼寺与婆罗跋舍佛堂

“海眼寺”一名见于敦煌文书“瑞像记”和莫高窟瑞像画榜题。“瑞像记”P. 3352、S. 5659载:“释迦牟尼佛真容从王舍城腾空而来在于阗国海眼寺住”;S. 2113A载:“释迦牟尼佛真容白檀身从(摩揭陀)国王舍城腾空而来,在于阗海眼寺住。其像手把袈裟”。莫高窟第231窟有两幅中唐晚期海眼寺瑞像画,榜题作“释迦牟尼真容从王舍城腾空住海眼寺”“于阗海眼寺释迦圣容像”。第237窟也绘两幅中唐晚期海眼寺瑞像,傍题作“释迦牟尼佛真容从王舍城腾/□□海眼寺”“于阗海眼寺释迦圣容”。第72窟绘一幅晚唐前期海眼寺瑞像,傍题作“释迦牟尼佛真容从王舍城腾空/如来在于阗海眼寺住”。顾名思义,海眼寺与于阗佛教传说中的海眼有必然联系。关于“海眼”,《于阗教法史》有记载:“于阗都城地方中间之海眼,在于阗都城苏蜜城堡里面、大集市上方、瞿摩帝伽蓝婆罗跋舍(Pra ba sha,佛堂)之化身佛像的脚下。海眼今仍为婆罗跋舍(佛堂)化身佛像之足所镇压。”《于阗教法史》还称:“当(于阗人众)不行十善之时,(于阗)地方之守护神,(包括)诸具誓护法和诸天龙,复将闭合神山之峡谷,东西玉河之水亦将汇聚于于阗都城苏蜜城堡内、今大集市上方、瞿摩帝大伽蓝——(即)婆罗跋舍(佛堂)所在之伽蓝——一带,尔后潴聚而成海子”“圣容佛和摩乌弥佛堂及于阗都城大集市之婆罗跋舍佛堂,罗阇枷喇磨(Ro je gro ma)佛像安住。”罗阇枷喇磨佛像又见于《于阗国授记》:

尔时世尊告阿难:“此海子为舍利弗之锡杖尖与毗沙门之矛头决破。及海子干涸、我涅槃后,此名为于阗之国将会出现;光明绕行三匝之处,此后将是于阗都城(’U then)之地,(即)苏蜜大城之兴建范围;光明沉入水之正中处,将有一尊罗阇枷喇磨(Rā dza gra ma)佛像自天竺腾空飞来安住,加持并护持此境,此像因我加持,像身之垢不入檀身。”

结合以上诸记载,可以推知:

一,于阗王城中有大集市,大集市上方有婆罗跋舍佛堂。藏文文献常以“上方”指“西部”,因此婆罗跋舍佛堂位于大集市的西侧。《牛角山授记》所述于阗王城中的Ka’a sta di ze集市也许就是大集市。Ka’a sta di ze集市中,名为Gnas的王宫内有一如来佛像安住。婆罗跋舍佛堂也有如来化身罗阇枷喇磨佛像安住,Gnas王宫或即婆罗跋舍佛堂。

二,“光明沉入水之正中处”就是海眼。罗阇枷喇磨佛像自天竺腾空飞来,安住于阗海眼所在地,像身之垢不入檀身。这与敦煌“瑞像记”和莫高窟瑞像画榜题描述的海眼寺瑞像相符。“王舍城”梵文作Rājagha,“罗阇枷喇磨”梵文还原作Rājagrāma,意为“王村”,与“王舍”意思相近,罗阇枷喇磨佛像或即海眼寺瑞像。简而言之,海眼为罗阇枷喇磨佛像镇压,佛像在婆罗跋舍佛堂内,佛堂在海眼寺中,海眼寺在于阗王城内、大集市的西侧,佛寺因镇压海眼而得名。“婆罗跋舍”源于“光明”(prabha)一词,婆罗跋舍佛堂也许是位于光明沉入水之正中处而得名的。

三,《于阗教法史》将婆罗跋舍佛堂所在佛寺称作“瞿摩帝寺”。因此,有学者推测海眼寺即瞿摩帝寺。也有学者认为,海眼寺可能是传说中的寺院,难以与瞿摩帝寺等同。敦煌文书、藏文文献屡次提及“海眼”“海眼寺”,敦煌壁画中亦屡见相关图像,说明海眼寺并非虚构,而是确有其地。不过,此寺在于阗王城内,瞿摩帝寺则在牛头山附近,二者确实不能等同。较大可能是《于阗教法史》记载有误,婆罗跋舍佛堂所在“瞿摩帝寺”应作“海眼寺”。

四,藏文文献中的“于阗”多指于阗王城及其所在地区,即今玉龙喀什河、喀拉喀什河之间的和田绿洲。于阗曾经是海子,海眼在于阗海子的正中,又在于阗王城内。这就表明,于阗王城位于于阗地方的正中,亦即今和田绿洲的中心位置。

此处需要提及《于阗国授记》有关陀驴帝(’Dro tir)寺的一段记载:

尉迟达磨王(Dharma)生起正信,发誓嗣后再不杀生,即于月光王以头献予婆罗门处勘地立橛,为善友尊者达磨阿难陀(Dharmā nanda)修建陀驴帝之窣堵波与大伽蓝。(王复)于宫城中、南大门之小门内、婆娄那(Ba ru a)大龙王住处之上、灵验之波里他(Pa ri tha)窣堵波旁,建一内伽蓝与一大窣堵波。

细绎这段记载,可知“宫城中、南大门之小门内”是对婆娄那大龙王住处、波里他塔、内寺、大塔位置的总体说明。换而言之,这几个建筑都在于阗王城南大门之小门的北侧。倘若婆罗跋舍佛堂并非因位于光明沉入水之正中处得名,而是与月光(Candraprabha)王有关联,那么该佛堂所在海眼寺就是内寺。“婆娄那”在于阗语文书作Varūä,梵文还原作Varua,意为“水神”。海眼寺下有海眼,内寺下是婆娄那大龙王住处,海眼即龙王住处。

(六)其他建筑

于阗王城中还有小乘萨婆多寺,玄奘到于阗时曾被安置于此寺。弥勒寺、苏悉东野(Su stong nya)寺、奴乌野(Nuvo nya)寺可能也是于阗王城中的寺院:

一,弥勒寺。《于阗国授记》载:“尔后,汉臣谢大使(Ser the shi)与尉迟达磨王二者为善友、瞿摩帝之上座耆那斯那(vDzi na se na)建上城(gong mkhar)之弥勒伽蓝。”前文提到藏文文献常以上方指西部,因此“上城”可理解为“西城”。“西城”在汉文史料中是于阗王城的称谓,首见于《汉书·西域传》。由此可以推断,弥勒寺的位置在于阗王城之中或其附近。瞿摩帝寺是大乘寺,弥勒寺为瞿摩帝上座修建,也应是大乘寺。

二,苏悉东野寺。据《于阗国授记》,尉迟散跋婆(Sa bha ba)王躬往赞摩,见尊者毗卢折那(Bai ro tsa na)而起正信。尔后,返回城堡,于初闻毗卢折那到来之处建一大塔,命名为“苏悉东野”。此塔后因年代久远而毁,尉迟婆诃那(Bo han)王与汉地来的比丘末罗师(vBav la shi)同去迎请赞摩僧伽,建苏悉东野寺。赞摩寺是于阗首创之寺,为小乘寺院。苏悉东野塔寺的建立与赞摩寺有关联,说明此寺年代比较久远,也是小乘寺。

三,奴乌野寺。在《于阗国授记》奴乌野寺传说中,尉迟僧诃(Sing ha)王的妃子摩舍俱舍(Mog sha ko sha)与萨卢赭(Sa lu ca)的侍女在王宫中出家为尼,得证阿罗汉果,腾空获取布施。尉迟僧诃王躬往其处,见诸神通,以信力故,修建奴乌野寺。简而言之,奴乌野寺是于阗王为出家的王妃侍女修建的比丘尼寺。王妃侍女是从于阗王宫腾空获取布施的,由此看来奴乌野寺的位置也在于阗王城中或其附近区域。

综上,于阗王城各处建筑在不同文献中的名称对应关系如下[表一]所示:

三、有关于阗王城形制布局的石窟壁画

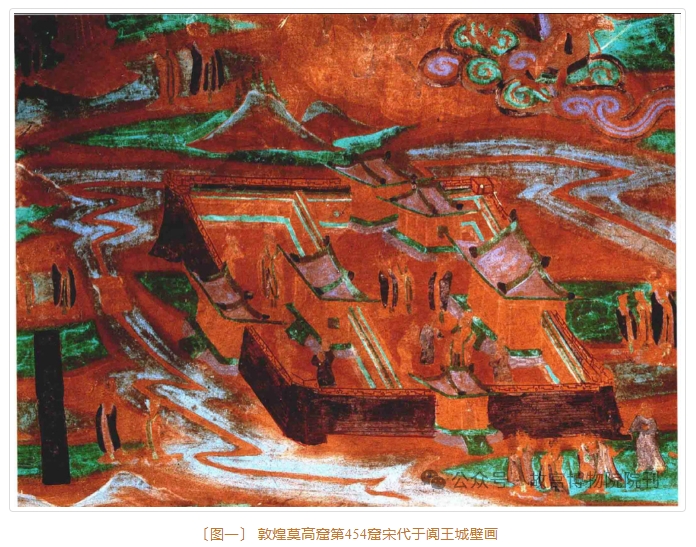

于阗王城是于阗佛教传说中的重点叙述对象,它的兴建以于阗地貌变迁为前提:于阗曾经是海子,释迦牟尼佛携其眷属来至于阗,在牛头山上作授记,命舍利弗和毗沙门排出海水,于阗由此转为桑田,于阗王城得以建立。敦煌莫高窟唐宋时期的佛教感通画有时也描绘于阗王城,往往以方城的形式出现。比如,第231、237窟主室龛内北披中唐晚期毗沙门与舍利弗决海故事画中山前河边绘一方城,第220窟主室南壁北宋初期佛教感通画决海故事中绘一方城,第454窟甬道顶北宋初期佛教感通画在山前两河之间绘一方城〔图一〕。相对而言,第454窟所绘于阗王城更为细致:王城位于两河之间,其上方有山。这种独特的地理位置关系也许表明,王城上方所绘之山为于阗北部神山(今麻扎塔格山),或于阗南部牛头山(今库玛尔山)、南山(今昆仑山)。流经王城东、西的两条河流分别是东玉河(今玉龙喀什河)、西玉河(今喀拉喀什河)。王城城墙夯筑,夯层清晰可辨。城墙上有雉堞,四角有角楼。城墙四边各有一门,东、西门在一条轴线上,南、北门亦遥遥相对。城内有一南北向隔墙,中部开一门,连通了隔墙东、西两个区域。城内靠近墙角处有一建筑,可能代表宫殿或佛寺。

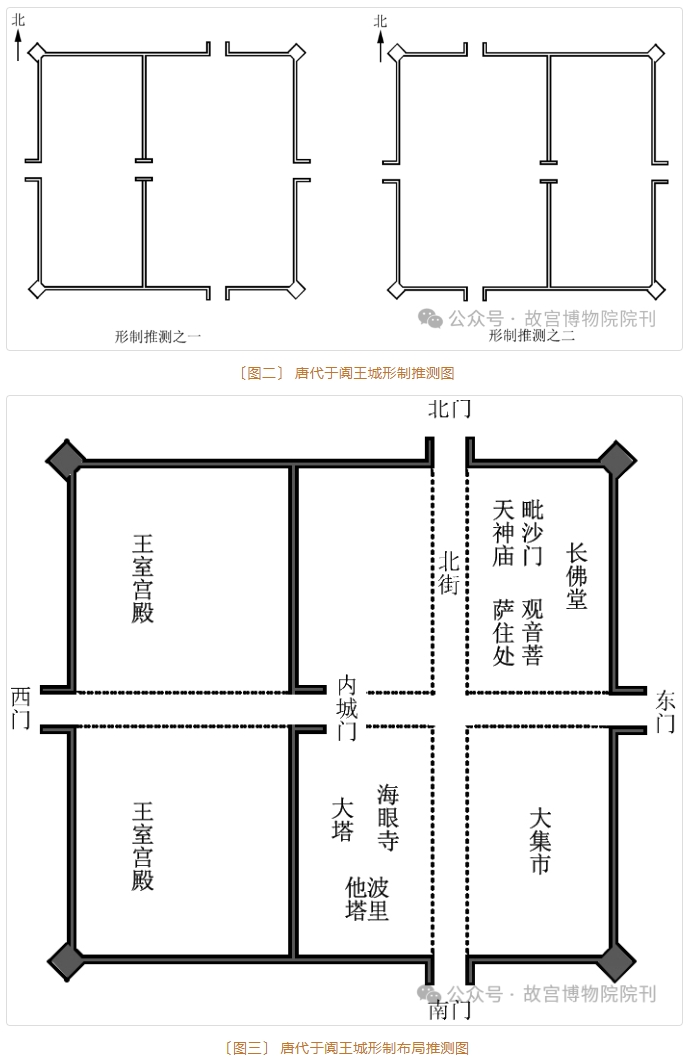

唐宋时期于阗与敦煌交流密切,敦煌壁画中的于阗王城应有一定的事实依据,并非完全出自想象,尤其莫高窟第454窟所绘壁画可能表现了于阗王城唐至宋初的一些真实情形。在这幅壁画基础上,可以绘制两种形制的于阗王城平面图〔图二〕。而前文据文献推断于阗王城以南、北门为主门,南、北街是城中的主干道,宫殿区在主干道以西,故第一种平面图与文献反映的情况更为相符。图中的南北向隔墙可以理解为王宫和其他建筑的隔墙,即王城分内城和外城。隔墙以西是王室宫殿所在内城,宫殿皆朝东;隔墙以东则为外城,佛寺、集市等可能在此区域分布。王城四个城门按方位命名,见于记载的有“北门”和“南门”,其余或作“东门”“西门”。隔墙中部所开之门与东、西门在一条轴线上,暂且称之为“内城门”。连通内城门与东门的东西向干道就是南、北街的分界。外城街道应也按方位命名,见于记载的有“北街”,其余或作“南街”“东街”和“西街”,这条十字形街道将外城划分为四区。相应的,连通内城门与西门的东西向干道将内城划分为南、北两区。毗沙门天神庙、圣观音菩萨住处、长佛堂的位置较大可能在北街以东,壁画所绘墙角处的建筑也许表现了这一重要的宗教活动区域。大集市、海眼寺、波里他塔、大塔在南门附近,推测大集市在南街以东,与海眼寺等一干建筑隔街相望。由此,可绘制如下于阗王城形制布局推测图〔图三〕。

四、结语

唐代于阗王城有雉堞、角楼、门楼等防御设施,玄奘称其虽不高峻,但难以攻克,自古以来无人进攻取胜。其中虽不乏有夸饰成份,但可以看出此城防御功能之完备,确实给玄奘留下了深刻的印象。在宋初的战争中,于阗王城经过长期的围攻才最终沦陷,这也证明其防御体系成熟完善非同一般。唐代于阗王城具有对称布局、清晰轴线、明确分区,以及完善的防御体系,体现出较为成熟的城市形态。其间必然是经过严谨规划,并有较系统的城市管理才可能如此。而城内佛教建筑地位突出,且占有相当大的比重,既与于阗笃信佛教密不可分,也是其地方特色的体现。于阗王城整齐的规划与严谨的布局应该是在一定程度上借鉴和模仿了中原城市的结果。这与古代中央政府有效治理西域,推动西域城市发展的举措有密切联系,同时也反映出古代于阗人民对汉文化的高度向往和认同。于阗王城除门楼之外,其内或许还有不少汉式建筑,更是文化认同在物质层面具体而微的体现。关于于阗王城的形制布局,基于现有资料暂可作出如上初步推测,实际情况还有待未来考古工作进一步验证。

(作者单位:西北大学文化遗产学院)