云贵高原位于我国西南地区,是我国四大高原之一,平均海拔1800~1900米。区域内大部分地区拥有保存良好的高原面,湖泊盆地众多,是西南地区相对独立的地形单元之一。《礼记·王制》记载,“东方曰夷,被发文身,有不火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。”《史记》《汉书》《后汉书》等史籍也多次提到巴蜀以外的“夷”、“蛮夷”,都是其时对西南地区族群的称谓。虽然身居西南内陆,但云贵地区沟谷纵横、河流众多,形成了诸多天然通道,联结着周边各区域,其文化面貌既保有鲜明的地域特色,又与来自周边各地区的不同文化相互借鉴与融合。

在这样的自然和社会背景之下,人们对植物资源的利用不仅受制于自然环境,也受到人为因素的干预。人口的增长和迁移带来的种植、烹饪偏好,政府的政策引导、技术支持等都会导致农业形态和种植结构的转变。自20世纪60年代开始,云贵地区考古遗址中陆续发现稻谷遗存,引发了学者对云贵地区稻作起源问题的热议,云贵地区一度被认为是稻作起源中心之一。该阶段关于植物遗存的讨论多从农学、历史学、生物学、语言学等方面开展,对植物遗存及其出土背景关注较少,对农业起源、传播等问题的讨论大多停留在推测层面。

21世纪初浮选法逐渐推广,云贵地区的植物考古逐渐拉开帷幕。大墩子遗址、海门口遗址、白羊村遗址等新石器至青铜时代遗址开展的植物考古研究,为我们了解遗址内植物资源利用、农业结构变化以及区域间的农业传播等问题提供了直接证据。既有研究对云贵地区不同小区域内的生业经济有了初步阐释,但对这一大范围内农作物格局的共时性以及在新石器至青铜时代这一较长时段内的农作物组合以及其他植物资源利用方式的演变讨论较少。本文将系统整合区域内发现的植物考古材料,包括农作物、根茎作物、杂草等,讨论云贵地区早期农业的演进历程与特点。

一、农作物遗存

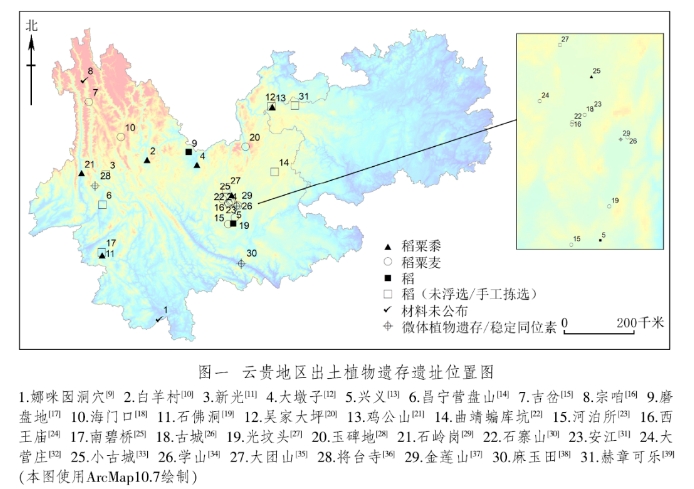

云贵地区新石器至青铜时代的遗址中共有31处发现植物大遗存或微体遗存,其中已有大植物遗存数据者共19处,其他遗址仅发现植物遗存但未量化研究或材料暂未公布(图一)。

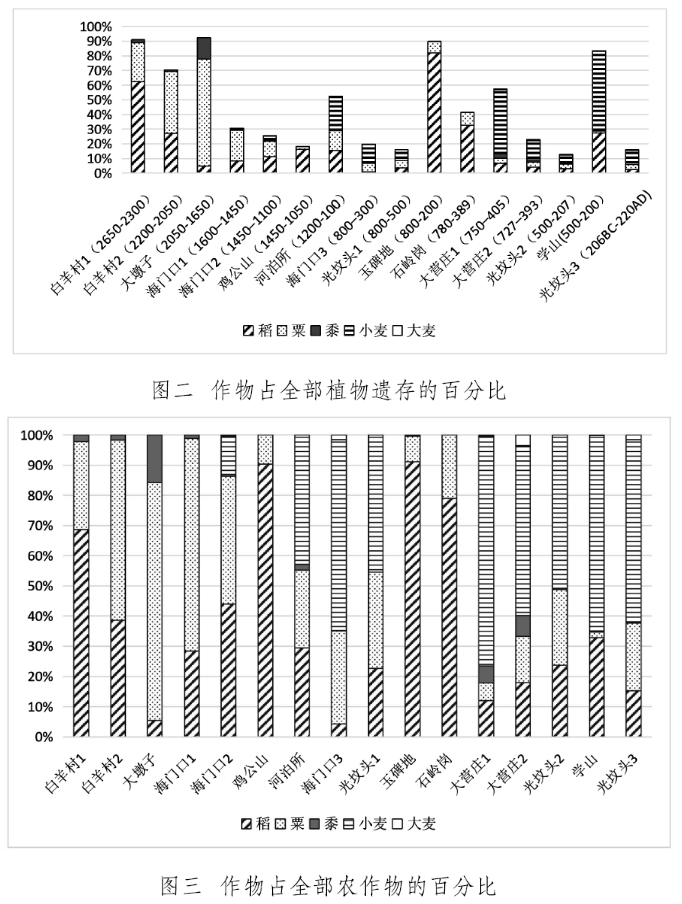

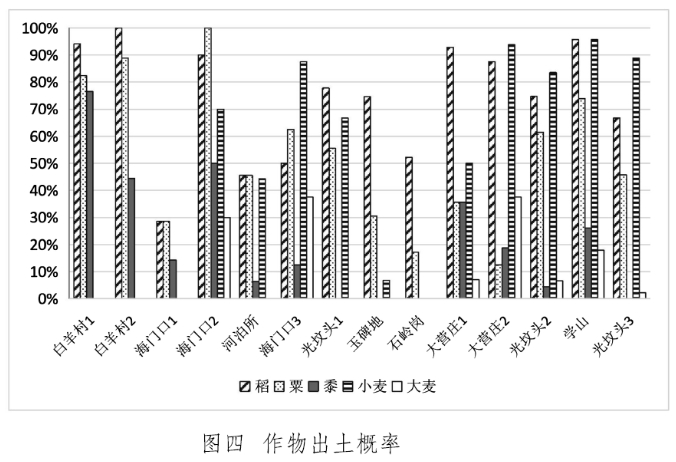

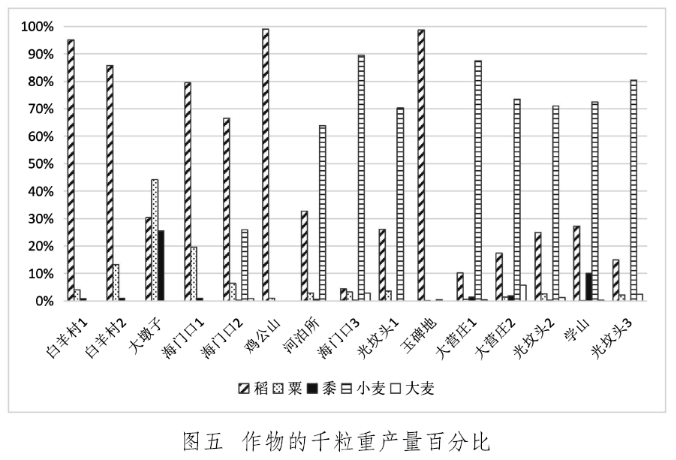

本研究衡量作物组合中不同作物重要性的指标有四种:作物在全部植物遗存中的百分比、作物在全部农作物中的百分比、出土概率和作物的千粒重产量比例。考虑到本文讨论的遗址大部分属于混合型作物结构,作物组合包括大粒型的稻、麦,也有小粒的粟和黍等,仅用百分比不足以客观评价不同种类农作物的重要性,因此还计算了千粒重产量比例,以确保数据的可对比性。

千粒重是以克表示的一千粒稻谷的重量,以克为单位。在农学研究中,它是体现种子大小与饱满程度的一项指标,是检验种子质量和作物考种的内容,也是田间预测产量时的重要依据。使用种子的千粒重比例作为衡量作物重要性的指标,可以相对公平地衡量不同大小的种子在粮食总产量中的比例。

千粒重产量比例的计算表达式为:

![]()

在这个表达式中,当N1=粟的数量时,F1=2.6;N2=黍的数量时,F2=7.5;N3=稻的数量时,F3=26;N4=小麦的数量时,F4=35;N5=大麦的数量时,F5=45;P(S)等于某种作物实际产量的百分比。

云贵地区出土植物遗存的遗址几乎都出土了稻谷,虽然数量和重要性有差异,但一直是区域内长期稳定存在的作物。与此同时,稻与粟的组合在云贵地区常作为相对固定的组合出现,从新石器时代到青铜时代,二者所占的份额虽然持续变化,但一直稳定存在于作物组合中。而在旱作农业体系中常和粟共存的黍在这一区域不常见,除大墩子遗址出土较高比例的黍以外,其他几处发现黍的遗址数量都极少(图二至四)。

区域内出土的小麦遗存全部分布在云南省境内,最早出现在海门口遗址一期(公元前1600年),但所占比例较小,直到春秋时期,小麦才逐渐在云南地区趋于稳定,并在滇西北、滇东等地的作物组合中占主导地位。大麦和小麦的出现时间相当,几乎同时出现并在遗址中共存。但二者的重要性差异较大,大麦在遗址中多为零星的发现。

从作物的千粒重产量百分比(图五)可以看出更加显著的作物组合变化趋势,其中公元前1400~1200年前后是云贵地区作物转型的关键时期。在此之前,先民经营的是稻粟混合型农业,其中稻占据绝对的主要地位。粟的数量虽然多,但从产量上来看,地位远不及稻。在公元前1200年以后,随着小麦的出现,作物结构转换为稻粟麦混合型,在海门口遗址晚期以及滇文化遗址中,小麦成为先民的首选作物。相比粟、黍等小粒型作物,云贵地区先民更倾向于选择稻、麦等大粒型作物。

二、其他植物遗存

(一)根茎类作物

遗址当中不同植物遗存由于自身的结构、属性等因素,在炭化过程中被保存下来的几率也不尽相同。此外,植物遗存还受到后期埋藏环境的影响,因此我们在考古遗址中所获取到的植物遗存只是古人对植物资源利用情况的冰山一角。由于诸多原因,许多可食用的植物遗存并未从考古遗址中被发现,这样的植物遗存被希尔曼(Hillman)称为“消失的食物”。而这类植物遗存在遗址的食物资源消费中可能也占有一席地位,例如根茎作物。

1952年,美国地理生物学家索尔(Sauer)提出了一种假设,即无性繁殖的作物栽培(指芋、薯类作物和香蕉、甘蔗等)可能早于谷类作物,最早熟悉此类作物者并非使用石片或石叶的草原猎人,而是使用石斧、在森林地带定居、主要依靠鱼、贝为生的民族。

位于云贵地区东侧的桂林甑皮岩遗址,是一处自旧石器时代向新石器时代过渡并一直延用至新石器时代中期的遗址。遗址的浮选结果显示,自距今12000年至距今8000年,块茎类植物都为遗址的居民所利用。但是考古遗址当中浮选出的炭化块茎大多形状不规则且可鉴别的特征不明显,所以很难做进一步种属鉴定。研究者认为,块茎类植物靠自然力进入遗址文化堆积的可能性较小,而且大多与可食用植物有关,因此很可能是古代人类的食物来源。

云贵地区目前仅玉碑地遗址发现5块块茎,白羊村遗址发现3块未确定种属的块茎,其他遗址暂未见块茎类遗存的报道。但刘鸿高等在滇西北地区的植物微化石研究表明,以石岭岗遗址为代表的滇西北地区青铜时代遗址居民存在食用根茎类植物的行为。

《管子》《史记》《氾胜之书》《四民月令》《齐民要术》等农书中都有关于芋、种芋的记录。《艺文类聚》记载:甘藷“似竽,剥去皮,肥肉白,南方以当米穀,宾客亦设之,出交北。”交北依汉代的州置,就在今天的西南和华南地区。其中的“甘藷”应当是指薯蓣。《山海经》:“又南三百里,曰景山,南望盐贩之泽,北望少泽,其上多草、藷蓣……”,薯蓣是山药的别名。山药起源于亚洲、非洲、美洲的热带、亚热带地区,中国是山药的重要起源地之一,也是重要的驯化中心。而云南、四川、贵州以及华南两广地区是我国山药分布的中心区域,同时也是当今我国芋类种质资源最丰富、栽培面积最大的地区。

根茎类作物的栽培较之农作物来说可操作性更强,无需种子,只需部分块茎即可,且根茎作物产量较高,对于先民来说是比较理想的食物资源。虽然目前云贵地区发现块茎作物的遗址较少,但结合周边地区的考古证据以及文献记录来看,云贵地区先民食用根茎作物的传统可上溯至新石器时代晚期。

(二)杂草类

在植物考古材料中,除了与人类活动关联最密切的农作物以外,发现种类和数量更多的是遗址中的杂草。出现在遗址当中的杂草,除了少数是因为自然原因被带入遗址的,其余大部分还是与人类的活动有所关联。目前云贵地区发现的植物遗存来自37个不同的科,其中鉴定至科的有17类,鉴定至属的有36类,鉴定至种的有66类。杂草种子遗存中种类最多的为禾本科,共有18个种属,其次为豆科、蓼科、莎草科等(图六)。禾本科当中大部分杂草都属于常见的农田杂草,例如稗属、狗尾草属、马唐等,这类杂草可能伴随作物一起进入遗址。

云贵地区杂草组合呈现多样化特点,数量上以藜属植物占据绝对优势,其次为十字花科、蓼科、莎草科、唇形科、禾本科等。野生果实类资源种类较多,包括悬钩子属、梨属、葡萄属、桃、酸枣、山楂属等,其中既包括低地植物,又包括山地植物。与平原地区不同,在云贵地区,山地植物的获取并不需要跋涉较远的路程,而是需要向周边高海拔地带扩张,其资源域不仅分布在遗址周边,还向海拔更高的垂直地带延伸。

值得注意的是,豆科植物在云贵地区出现的频率较高,共有14种不同类型,分属豆科下的8个属,其中有8类鉴定至种(表一)。豆科为被子植物中仅次于菊科及兰科的第三大科,分布极为广泛,平原、高山、荒漠、森林、草原直至水域,几乎都可见到豆科植物。豆科植物的根部常有固氮作用的根瘤,是优良的绿肥,此外,有些豆科植物茎叶柔软、细嫩多汁、适口性好,常被用作饲料和牧草。

动物考古证据显示,新石器时代晚期云贵地区就已经存在牛、羊、马等家畜;到了青铜时代,对于饲喂动物则有更详实的图像记录。例如晋宁石寨山出土的铜鼓形贮贝器(M12∶2),就有表现赶牛、牧马的场景。此外,石寨山遗址M3∶64、M6∶22、M13∶259三件表现房屋建筑的铜饰物上刻画了拴马、圈养牛、羊、猪等牲畜的场景,反映出家庭圈养和室外放牧两种不同的家畜饲养类型。大豆、野大豆在云南地区的遗址当中出土的数量较少,可能并不是作为主要的农作物而存在。而豆科植物中的苜蓿、胡枝子等是优良的牧草,除豆科植物以外,禾本科的一些植物,也是良好的牧草、饲料来源,例如狗尾草、马唐、牛筋草等。这些杂草出现在遗址当中除了与农业种植相关,很可能也与动物的饲养有关。

三、农业发展进程及其驱动因素

白羊村遗址的植物考古材料表明,至迟在公元前2650~2300年,当地居民就已开始经营稻粟黍兼种的混合型农业[50],这样的作物组合一直持续到白羊村遗址晚期。年代稍晚的大墩子遗址、海门口遗址一期也是稻粟混合的作物结构。因此,从农作物组合的演变可以看出,云贵地区新石器至青铜时代的农业大致历经了两个大的时段:公元前2650年~1400年,稻粟混作农业发展为先民在云贵地区的定居提供了稳定的农业支持;公元前1400年,随着小麦在区域内的出现,稻粟混作的传统种植结构被打破,形成了稻粟麦三种作物混合的农业结构。

从农作物的年代上来看,存在着较为明显的西早东晚趋势。滇西地区的农业遗址年代较早,滇中、滇东地区略晚。当然这其中有一定的因素是由于植物考古工作的选点并不全面,没有涵盖到云贵地区所有的新石器至青铜时代遗址;另一方面也可能是由于不同的文化传播路径所导致的。

对于云贵地区农业的传播路径,此前已有学者关注到稻和粟作为农业包裹从四川盆地传入的可能。也有学者关注到在麦类作物传入之前,云贵地区与开荒、加工木材相关的工具出土数量增多,并且绵羊和山羊在白羊村、海门口遗址一期等地出现,这些现象可能与西北地区游牧群体的迁移以及区域间的贸易或交换等活动有关。

除了四川盆地、甘青地区的传播路径以外,南亚地区同样值得讨论。从目前出土小麦的遗址分布来看,南亚地区出土小麦的年代比云贵地区早,且南亚西部地区小麦出现的年代早于东部地区,大约在公元前5000年,巴基斯坦中部的Mehgarh遗址发现有小麦印痕,Miri Qalat遗址,Shahi Tump遗址发现的小麦年代均集中在公元前5000~4000年,在此以后小麦继续向东向南传播至恒河流域,印度南部等地区。童恩正在考察古代中国南方与印度交通时就观察到,南亚东北部新石器时代出土的有肩石斧、石锛、长方形石斧、石锛,长方形有孔石刀等,和云南地区新石器时代出土的石器类型极为相似;阿萨姆地区出土的陶器纹饰、器形等也与云南地区存在共性。此外,云贵地区最常见的干栏式建筑在阿萨姆地区也普遍流行。

除了人群迁移带来的作物传播,对于作物的选择,气候也具有重要的作用。结合环境考古研究的结果来看,公元前4000年前后处于气候干冷期,这一时期人们向森林地带扩张,栎属花粉数量减少,铁杉等树种减少,松林数量增加以及禾本科植物花粉的增加都反映了发展农业对环境造成的影响。张振克等过对洱海地区距今8000年以来有机碳同位素的研究,将区域内的气候演化分为八个阶段,其中与云贵地区农业转型关联较为密切的为阶段6~7,阶段6(4.0~3.5 ka BP),气候偏冷湿湖面较高;阶段7(3.5~2.2 ka BP),气候温干湖面较低。公元前1800年前后气温较冷湿,而这一时期麦类作物刚进入云贵地区,还未能很好地适应当地的气候环境,在作物当中所占比例甚少。到了公元前1400~1200年前后,气温稍有回升,较为适宜发展麦作农业,这一阶段麦类作物在谷物组合当中的比例开始上升。

四、农业结构的稳定性与植物资源利用的多样性

从云贵地区新石器至青铜时代的农作物组合不难看出,稻粟两类作物长期以来在区域内稳定发展,在玉碑地遗址这样水热条件较好的区域,稻作农业甚至成为最主要的农业方式。此外,粟在区域内也较为常见,山地地区发展单一型作物种植可能会面临较高的风险,粟相对稻而言,更能适应干旱、寒冷等相对恶劣的自然条件,可以更好地保障足够的食物来源。因而直到麦类作物出现之前,稻粟混合型农业能够相对稳定地从新石器时代晚期延续至青铜时代。

在了解到新石器时代至青铜时代云贵地区的基本作物结构和变化趋势以后,我们需要关注其中两处特殊情况——大墩子遗址和玉碑地遗址。大墩子遗址的作物结构不同于南方地区常见的以稻为主,而是稻粟黍混合并且粟的比例较为可观。此外,玉碑地遗址也值得关注,该区域同时期的其他遗址,以学山、河泊所、光坟头等为代表,都是以小麦为主的农业结构,而在玉碑地遗址中,稻占据了农作物的绝大部分。

探索造成这种小区域种植差异的原因,首先值得关注的是采样地点。大墩子遗址的植物遗存来自2010年发掘的一个4平方米的探方2010YMDT18;玉碑地遗址有超过95%以上的农作物来源于灰坑,且集中在H33与H44两个灰坑。但是采样地点的分布及其地层关系等没有明确的材料,我们无法判断玉碑地的样品分布涵盖了整个遗址还是集中在某个区域。所以这两处遗址的样品是否能够反映整个遗址的作物生产与加工情况,还需要更多材料的支持。

第二,自然地理环境。大墩子遗址位于元谋盆地,为亚热带季风控制下的干热河谷,降水量较少,适于发展旱作农业。遗址出土的黍比例几乎和粟相当,这在云贵地区的其他同时代遗址是不常见的。Sheng等在黄土高原的植物遗存研究结果显示,因为环境压力,特别是在对缺水环境的适应中,黄土高原出现了南北作物种植差异。较为干旱缺水的黄土高原北部以种植黍为主,而水资源相对丰富的黄土高原南部以种植粟为主。与甘青地区不同的是,云贵地区水资源相对丰富,所以绝大部分遗址在粟和黍之间会更偏爱粟。而大墩子遗址地处干热河谷,相对干旱的气候环境使得当地先民不得不采取应对措施——选择多种类的作物种植策略,来对抗因为环境因素造成的粮食生产限制。同时,遗址周围有龙川江流过,为遗址在低洼地带种植稻谷提供了可能。玉碑地遗址位于碧谷江西岸台地上,地势较低,水热条件良好,适于种植稻谷,而遗址周围及背后的山坡可以发展旱作农业。由此可见,云南地区复杂的地形地貌为发展不同类型的农业提供了可能,多山的地貌特征也为发展垂直农业提供了条件。

第三,不同文化背景造成的种植差异。玉碑地遗址出土有较多铜矿石、炼渣和铜块,加之东川地区矿产资源丰富,有着“铁胆石之乡”和“天南铜都”的称号,因此该遗址很可能与冶金有关。此外,玉碑地的陶器群和周围其他滇文化遗址也有所不同,可能是一处新的考古学文化。目前玉碑地遗址还没有明确的测年材料来证明它是否早于滇文化,但结合农作物的情况来看,这里的种植结构延续了新石器时代晚期云贵地区的稻粟混作传统,暗示玉碑地的人群有着和滇文化人群不同的文化背景和作物种植传统。

五、结语

从目前的植物考古材料可以看出,新石器时代晚期云贵地区的农业结构为稻粟黍混合型,在水热条件较好的区域,稻的发展更具优势;但在灌溉条件较差的区域,粟的比例有所提升。青铜时代早期开始,麦类作物传入,最早出现在西部山地如海门口遗址、吉岔遗址等,麦类作物传入后迅速发展成为遗址的主要谷物来源。在滇文化遗址中,麦类作物也占有一席之地。但即使处于同一个文化圈,受地理环境、文化背景等因素的影响,不同遗址的作物组合也可能存在差异。

除种植农作物以外,栽培利用根茎作物、采集野生果实、坚果类植物资源也是云贵地区重要的食物来源。此外,豆科植物在云贵地区较高的出现频率也值得关注。豆科植物可以与其他农作物轮作或混合种植,有助于增强地力、补充人与家畜的食物来源。总体看来,云贵地区新石器至青铜时代的植物资源利用是以农作物为主的“多资源”模式,植物资源的选择呈现出规模小、种类多的特点。植物资源的获取范围以遗址为中心,向水平和垂直地带进行扩张。

近年来,云贵地区日渐丰富的植物考古材料为我们了解新石器至青铜时代先民的生业策略、植物资源利用提供了新的视角,对植物资源利用特点及其动因的考察,有助于我们深入认识不同环境、资源背景与文化传统下的人群如何因地制宜制定相应的生存策略,有助于我们理解早期文明发展的区域特点。

(作者单位:西南民族大学旅游与历史文化学院)