镀锡是古代铜器表面的重要装饰工艺之一,包括热镀法、富锡金属膏剂擦镀法、锡石还原法等多种工艺方法。镀锡铜器表面有银白色光泽,并具备一定耐腐蚀性。学界对于中国古代镀锡铜器的科学研究,始于对云南晋宁石寨山墓地出土铜斧的分析。此后相继在四川峨眉、宁夏固原与内蒙古毛庆沟、甘肃灵台等地也确认了镀锡铜器的存在,这些镀锡铜器的年代集中在西周早期至西汉时期。孙淑云等根据镀锡器物类型、镀锡层组织结构与厚度等方面的异同,将我国春秋至西汉初期的镀锡铜器分为北方青铜文化区、古代巴蜀地区与古滇地区等三大区,并阐述了各区域铜器镀锡技术的基本特征及其相互关系。

从考古发现来看,除云南中部以昆明为中心的“古滇地区”之外,在滇西高原、滇东高原、川西高原、川西南山地均出土不同类型的镀锡铜器,其分布范围与《史记》等文献所记战国秦汉时期“巴蜀西南外蛮夷”的活动地域大致重合,故本文将此区域称为“西南夷地区”。这一区域内镀锡铜器的研究目前多以冶金科技手段确认此类器物的存在,关于其分布、年代、族属等方面的问题涉及不多。此外,以往研究者多认为西南夷地区的铜器镀锡技术由北方地区传来,巴蜀文化镀锡技术对西南夷地区的影响却被忽视了。有鉴于此,本文拟在全面搜集相关材料的基础上,对上述问题进行讨论。

一、西南夷地区镀锡铜器的发现概况

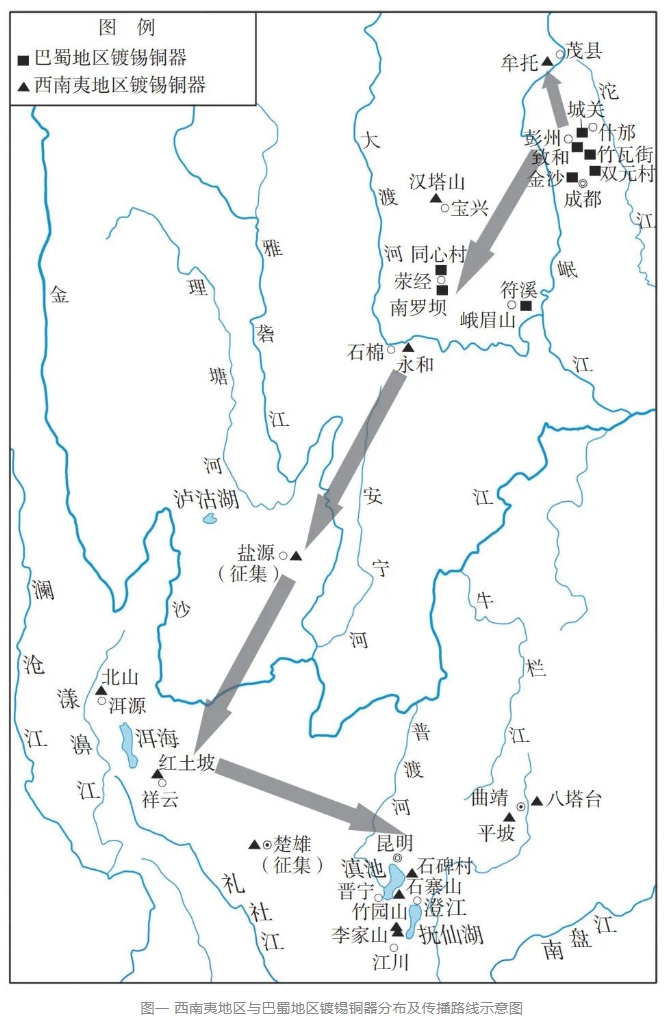

西南夷地区出土表面呈银白色光泽的铜器数量很多,但导致此类铜器表面呈色的因素甚为复杂,如青铜合金中含有高锡或一定比例的砷、青铜铸造反偏析、在铜器表面施加鎏银等装饰工艺。为此要判断是否为镀锡铜器,不能仅根据目测或文字描述,还必须结合科技检测分析的结果。目前经冶金科技分析确认的62件镀锡铜器,集中分布于滇中高原的滇池地区,川西高原、川西南山地、滇东高原与滇西高原有少量发现(图一)。

滇池地区的镀锡铜器多出土于晋宁石寨山、江川李家山等大型墓地,通常出自规模较大、随葬品丰富的高等级墓葬,如石寨山M1、M6、M12、M71,李家山M21、M24、M47、M51、M68、M69、M85等。高等级的大型墓中往往出土多件镀锡铜器,如李家山M68,经金相分析确认的镀锡铜器有12件。滇池周边的小型墓地,如呈贡石碑村、江川竹园山也有镀锡铜器的发现,但均出自小型墓葬,且数量很少。不同墓地出土镀锡铜器的类型略有差异,其中石寨山墓地有执伞俑(图二,1)、剑及剑鞘(图二,2)、矛(图二,3)、斧、锄(图二,4)、扣饰等,李家山墓地有立牛贮贝器(图三,1)、剑、矛(图三,3)、戈(图三,4)、斧(图三,2)、臂甲、手镯、扣饰、圆形饰片等。呈贡石碑村与江川竹园山墓地仅见剑、剑鞘。

川西高原的镀锡铜器目前仅发现于岷江上游的茂县牟托一号石棺墓。铜剑M1:4为柳叶形扁茎无格剑(图四,2),剑身残存成片的银白色镀锡层。出土时置于第3层头箱中,以黄色薄绢包裹21层。茂县牟托一号墓是川西高原目前发现的等级最高、随葬品最为丰富的大型墓葬。

川西南山地的镀锡铜器见于宝兴、石棉、盐源等地,以剑、矛、戈等兵器为主。宝兴汉塔山土坑积石墓地出土的镀锡铜器绝大多数为柳叶形剑、双弓形耳矛、虎纹戈等巴蜀式兵器,具有本地特点的铜器仅有1件三叉格剑,通体镀锡,剑面光洁晶亮(图四,1)。石棉永和墓地出土1件柳叶形剑,剑身镀银白色虎斑锡纹。盐源的镀锡铜器均为征集品,其中蛇首无格剑C:549为蛇首形茎,布满长条形和三角形镂孔,宽剑身,有银白色金属光泽(图四,3);九节鱼纹鸡首杖C:9,由九节圆管组成,杖首顶端的圆盘上站立一巨喙雄鸡,杖身布满阴刻的小鱼纹,器表残留银白色镀锡层(图四,4)。

滇东高原的发现集中于曲靖八塔台和潇湘平坡墓地。八塔台M59:1为圆柱状茎无格剑,茎部上端有细长镂孔,下端饰蹲踞式人形图案(图五,1)。M59仅出土此件铜剑,与其他墓葬没有明显的等级差异。平坡墓地M181:13为一组马饰,出土时表面锈蚀严重,镀锡已经脱落,但经扫描电镜观察形貌后确认镀锡层的存在,且与铜质基体存在明显分界。平坡墓地共发掘青铜时代墓葬198座,没有随葬品或仅随葬陶器的墓葬144座。M181为平坡墓地出土器物最多的墓葬,有陶器、铜器、铁器、玉器等共21件(套),墓主应是该族群中社会地位较高者。

滇西高原的镀锡铜器集中出土于祥云地区,洱源及楚雄也有发现。祥云红土坡石棺葬墓地有4座墓出土镀锡铜器。M14与M56出土的曲刃矛,骹口均呈“V”形,矛叶有宽窄之别,骹上装饰涡纹或折线纹(图五,2、3)。M42与M62出土的柳叶形铜矛形态相同,均长骹,中脊隆起,骹为素面或装饰涡纹(图五,4、5)。M14:136-1单耳铜斧銎部一侧有半环耳,銎口呈“V”形,弧形刃,刃角外撇(图五,6)。M14是红土坡墓地随葬品最为丰富的墓葬,出土器物共501件,除1件陶器外均为铜器。墓主生前应有一定社会地位。洱源北山墓地出土有镀锡铜器2件。MF:1为短銎圆刃的烟荷包形钺,局部锈蚀,未锈部位为亮白色(图五,7)。ME:7为铜镯,形制不明,表面呈白色,较亮。楚雄征集的1件镀锡铜戈为三角援无胡直内式,内上有长条形穿,援本部纹饰模糊,出土地点不详。

根据发现情况可知,滇池区域是镀锡铜器的核心分布区,川西南山地至滇西高原一带为一般分布区,川西高原、滇东高原仅偶有发现。镀锡铜器大多出土于高等级墓葬当中,往往一墓出土多件,部分小型墓葬也随葬少量这类特殊器物。盐源等地的征集品,尽管出土背景不详,但从当地青铜文化的面貌来看,应与之有关。器表有镀锡装饰的铜器以剑、戈、矛、钺、剑鞘、臂甲等兵器为主,礼仪性铜器有鼓、贮贝器、执伞跪俑、杖、竿头饰等,生产工具有锄、铲,装饰品有手镯、扣饰、圆形牌饰等。

二、西南夷地区镀锡铜器的年代与族属

由于镀锡铜器具有银白色光泽,且主要出自墓葬,故有研究认为运用这种表面装饰工艺的目的并非实用,而是为了使被装饰的器物具有礼仪用器的性质,起到彰显墓主身份的作用。换言之,镀锡铜器是在丧葬仪轨中使用的,施加镀锡工艺的时间应与埋入墓中的时间相去不远。因此,西南夷地区镀锡铜器的年代,可根据相关墓葬的年代大致推定。

滇池地区的镀锡铜器多出自大、中型墓,由于这些墓葬往往出土印章、钱币、铜镜以及具有中原风格的铜容器,因而学界对其年代的认识争议不大。通常认为,石寨山墓地出土镀锡铜器的M1、M6、M12、M71等墓,属其第二次发掘报告所定的第Ⅱ、Ⅲ类墓,年代在西汉中期前后。李家山墓地出土镀锡铜器的墓葬M21、M24是第一次发掘报告中所定的第Ⅰ类墓,年代在武帝以前的西汉早期。第二次发掘的M47、M51、M68和M69、M85,分别属于发掘报告所定的第二、三期墓葬,年代在武帝置益州郡后的西汉中期至东汉初期。呈贡石碑村、江川竹园山等小型墓地所出的镀锡铜器,虽无法确认具体出土单位,但墓地的主体年代也都在西汉中晚期。上述墓地是已确认的滇文化遗存,本区域的镀锡铜器也应主要是滇人所遗留。

川西高原出土镀锡铜剑的茂县牟托一号石棺墓,发掘简报将其年代定在战国中、晚期之际。由于该墓的随葬品构成异常复杂,包含巴蜀、中原、楚、北方草原及本地等多种文化因素,学界对其埋藏年代有许多不同的认识,主要有春秋晚期至战国早期、春秋晚期至战国中期、战国晚期、战国晚期至西汉前期等观点。从该墓的随葬器物分析,铜甬钟、镈钟及部分兵器的铸造年代可早至春秋时期,但陶器中的簋、暗旋涡纹乳丁罐、小杯、小罐等具有战国晚期的特征。因此,其埋葬年代应在战国晚期。因该墓葬文化因素的多元,研究者对于其族属的认识也不同。发掘简报执笔者、高大伦等认为该墓属蜀人墓葬,但经霍巍、李先登和杨英、宋治民等学者的研究,墓主的族属为冉駹夷已无疑问。

川西南山地的宝兴汉塔山墓地、石棉永和墓地的年代均被发掘者推定在战国中晚期,从其中出土的大量巴蜀式铜器、陶器来看,其说可信。关于其族属,一般认为与徙人有关。盐源盆地所征集的2件镀锡铜器,学界已有详尽研究。蛇首无格铜剑属于盐源青铜文化铜器中的D组遗存,系自滇文化流入的“舶来品”,年代在西汉时期。赵德云将九节铜杖上的鸡形竿头饰划分为乙类,年代在西汉时期,上限可至战国时期,属于盐源青铜文化的遗物,其族属为筰人。

滇东高原出土镀锡铜器的墓葬中,平坡M181属发掘报告所定的第四期墓葬,年代在西汉晚期。考虑到该墓出土铜柄铁剑、矛、戈、环首刀等铁器,无论是从铁器类型的丰富程度还是从数量、形制上看,均是年代较晚的特点,本文同意这一观点。八塔台M59属发掘报告所定的第四期墓葬,年代相当于汉武帝元封二年(公元前109年)以后至王莽时期。对于以八塔台、平坡墓地为代表的曲靖盆地青铜文化的族属问题,目前有不同认识,主要观点包括离散的滇人、与滇“同姓相扶”的劳浸、靡莫之属、夜郎人等。这实际上是滇东高原青铜文化的属性问题。就墓地形式而言,八塔台与平坡墓地均为长期使用过程中反复堆土并逐层累叠埋葬形成的高大熟土堆,葬俗与滇池地区迥异。葬俗是具有群体标识且不易改变的文化特征,因此尽管从部分随葬品来看,本地文化可能与滇文化存在密切关联,但两者应不属于同一族群。综合考虑,与滇人“同姓相扶”的劳浸、靡莫之属是最有可能的。

滇西高原的祥云红土坡墓地共有4座墓葬出土镀锡铜器。其中M14出土人肢骨、木头的碳十四测年数据分别为公元前400~129年、公元前460~230年。在西南夷考古工作中,采用木质标本测定的年代偏老,已经为国内外学者所反复论证,为稳妥起见,我们选取两组数据的年代下限作为参考,即战国末期至西汉中期。从红土坡墓地周边的大波那、检村等墓地出土器物来看,这一年代判定也大致不误。除M14外,M42、M56、M62的墓葬资料尚未发表,难以就其年代进行细致讨论。但从已发表的镀锡铜器的形制分析,其年代也在战国末期至西汉之间。关于其族属,一般认为系《史记》记载的昆明。

总之,西南夷地区出土或征集的镀锡铜器时代相近,大致在战国中晚期至东汉早期。川西南山地、川西高原开始出现镀锡铜器的年代较早,在战国中晚期;滇西高原出土者年代稍晚,在战国末期至西汉时期;滇池区域、滇东高原所出者主体年代最晚,在西汉时期。从族群方面看,徙、冉駹、筰和昆明是西南诸夷中较早制作和随葬镀锡铜器的族群,但滇人才是较为普遍地使用这类器物的主体族群,与之“同姓相扶”的靡莫、劳浸等族群也有使用,但数量极为有限,可能是在与滇的接触中所得。

三、西南夷铜器镀锡技术的来源与传播路线

西南夷地区的铜器镀锡技术出现于战国中晚期,兴盛于西汉时期,至东汉早期消亡。从出现伊始,即是一种成熟的技术,且本地尚未发现更早的源头,其来源应从其他区域探求。从中国出土镀锡铜器的时空分布来看,与西南夷地区相邻而时代更早的有巴蜀地区和北方地区。

以陕西、甘肃、宁夏及内蒙古为中心的北方地区镀锡铜器,主要流行于西周早期至战国晚期,多为青铜饰件、车马器等,形制上地域特色明显。李晓岑、崔剑锋、孙淑云等都曾推测,西南夷地区的铜器镀锡技术来源于北方地区,但并未就传播路线、中介人群等问题展开深入讨论。近来有学者提出,盐源盆地和祥云地区是北方的镀锡工艺传入滇池地区的重要中间环节。这有一定道理,但需要注意的是,川西南山地和滇西高原与北方地区之间存在不可忽略的空间距离,且两地区发现的镀锡铜器多为蛇首无格剑、“V”形骹口曲刃矛、九节鱼纹鸡首杖等极具本地特色的兵器与礼仪用器,与北方地区镀锡铜器多饰件、车马器的特征并不一致。因此,北方地区铜器镀锡技术向西南夷地区传播的方式、途径及其本土化历程,还有待更加深入的研究。

从镀锡铜器的分布及邻近地区的考古发现来看,镀锡技术很可能主要自以成都平原为中心的巴蜀地区经由川西南山地向西南夷地区传播。巴蜀铜器中的镀锡装饰,在20世纪50年代就已经引起学界注意,但由于冶金实验分析的不足,学者对其制作工艺不甚了解,多以“虎纹斑”“半圆斑纹”“银斑”命名。直到近年,曾中懋、姚智辉等学者对巴蜀铜器表面装饰进行全面科学分析以后,学界才逐渐认识到过去所称的“镀银”“鎏银”实际为热镀锡工艺,而鎏银工艺在西南地区出现的年代要晚至东汉时期。

巴蜀地区的铜器镀锡技术在彭县竹瓦街西周时期窖藏即已出现,春秋晚期发展出两种不同的热镀锡工艺方法,并主要应用于剑、戈、矛、钺等兵器上。其一为通体镀锡。如成都金沙遗址“黄河”地点M587:4柳叶形剑,剑身两面镀锡(图六,1),年代为春秋中期偏晚至战国早期;成都双元村M84:6双弓形耳铜矛,通体镀锡,局部锡层剥落(图六,4),年代为战国早、中期之交;彭州致和乡红瓦村铜器窖藏所出T251双弓形耳铜矛,骹部饰蝉纹,通体镀锡,因保存于饱水环境中,出土时呈银白色(图六,5),年代为战国中晚期。其二为斑纹镀锡。如成都双元村M180:16三角援铜戈,援身镀半圆形锡斑纹(图六,6),年代为春秋晚期偏晚;什邡城关M69:11柳叶形剑,两从镀鳞甲状锡斑纹(图六,2),年代在战国早期偏晚。

战国中期,随着巴蜀文化向川西南山地的发展,镀锡铜器在荥经、峨眉等地颇为流行。如荥经南罗坝M1:43柳叶形剑,剑身遍布虎斑纹与半圆形锡斑,年代为战国中期。1985年荥经同心村清理的26座墓葬中,M21-A:27虎纹戈、M19:18双弓形耳短骹矛、M9:9柳叶形剑等,均残留银白色镀锡痕迹,年代为战国晚期至秦代。荥经一带为古蜀国边陲重镇,是成都通向四川西南部、云南的交通孔道。从战国秦汉时期川西南山地的族群分布情况来看,荥经已经深入到西南夷地区之中,南罗坝、同心村等蜀文化墓地出土的陶双耳罐、陶平底罐、尖顶铜泡、宽边铜镯等西南夷系统的器物,以及荥经烈太M1等土著族群墓葬中出土的巴蜀图语印章、环首刀等铜器,充分说明了蜀人与周边族群之间的密切往来。

受荥经一带蜀人的影响,周边的宝兴、石棉、盐源等地的土著族群墓葬中也开始随葬镀锡铜器,如石棉永和M1:1柳叶形剑,剑身镀虎斑锡纹,年代为战国晚期,是典型的巴蜀式剑,应得自蜀人。部分土著族群在与蜀人的交往中,逐渐掌握了镀锡工艺并运用于本地铜器的装饰,如宝兴汉塔山土坑积石墓地出土的镀锡铜器中,除大量巴蜀式柳叶形剑、双弓形耳矛、直内有胡戈外,还有极具本地特点的三叉格铜剑,显然是本地工匠制作的。稍晚,在地理位置更偏西南的盐源、洱源、祥云等地的地方性铜器中相继出现表面镀锡装饰,如三叉格剑、曲刃矛、竿头饰、杖等,年代为战国末期至西汉时期,无疑是受其北部荥经、宝兴等地影响的结果。

值得注意的是,镀锡铜器及其制作技艺从成都平原经青衣江、大渡河至云南大理附近的传播路线,恰与汉武帝时期正式开通的西夷道相吻合。这一方面说明,战国中晚期以来,蜀人与其西南边徼外的徙、筰等土著族群的文化交往已形成相对固定的路线,为西夷官道的开通奠定了基础;另一方面也说明,学者所言盐源、祥云等地的镀锡技术源自北方地区的观点还缺乏坚实依据,这两地的铜器镀锡技术应源自巴蜀地区。

川西高原出土镀锡铜器的情况有所不同。茂县牟托一号石棺墓的文化面貌复杂,以中原、北方草原、巴蜀及本地石棺葬等四个文化系统的器物为主,埋葬年代在战国晚期。牟托M1:4镀锡柳叶形剑,属典型的巴蜀式铜剑,剑茎二圆穿在同一条线上,剑身本部与剑茎呈弧线相交,中脊所饰浅浮雕长喙鸟纹(图六,3)与彭县竹瓦街西周窖藏出土19号、5号直内无胡戈上的长喙鸟纹(图六,7、8)相似。这些特征均说明其铸造年代远早于埋藏年代,上限或可至春秋时期。有学者认为,茂县牟托一号墓中的铜容器、乐器及巴蜀式兵器,来自岷江下游方向的成都平原附近。这一看法富有见地。冉駹夷距蜀较近,与蜀地往来密切,《后汉书·西南夷传》记载:冉駹夷“土气多寒,在盛夏冰犹不释。故夷人冬则避寒,入蜀为佣,夏则违暑,反其聚邑”。文献所记虽为汉代的情形,想必这种受自然环境影响而形成的季节性迁徙与往来活动在汉代以前就已经存在。因此,牟托一号石棺墓出土的镀锡柳叶形剑应是在成都平原铸造后输入的。

综上,西南夷地区出现镀锡铜器的年代与巴蜀镀锡铜器向川西南山地扩散的年代相衔接,在战国中期偏晚阶段。源自成都平原的镀锡工艺,以川西南山地的蜀人为中介,向其周边宝兴、石棉、盐源境内的徙、筰等土著族群传播,进而向南影响至祥云、滇池等地。西南夷内部不同族群使用的镀锡铜器来源存在差异,川西高原冉駹夷墓葬中出土的镀锡柳叶形剑,是从成都平原输入的,目前尚未见本地化的镀锡铜器;川西南山地的土著族群既使用自蜀地输入的镀锡铜器,同时也掌握了镀锡工艺,并运用于地方性铜器的装饰。云南境内的滇、昆明等族群的镀锡铜器绝大多数为本地制作。

四、余论

目前,西南夷地区与巴蜀地区已经发表科学分析数据的镀锡铜器接近70件,据此可对两个区域在铜器镀锡技术上的若干共性进行归纳。第一,镀锡铜器基体的合金类型有铜锡合金、铜锡铅合金两种,以铜锡合金为主。第二,镀锡铜器基体多为铸造成形,部分铜器在镀锡前经过打磨等冷加工处理。第三,锡层与基体之间存在明显分界,界面多见铜锡金属间化合物。第四,锡层均为铸态组织,成分为高锡的铜锡合金,而非纯锡。可见,巴蜀地区与西南夷地区的镀锡技术关系密切,两地的镀锡铜器均属于热镀锡技术传统的产物。

需要指出的是,西南夷族群掌握镀锡技术以后,也发展出一些新的工艺特点。如红铜器镀锡、镀层极薄且厚度集中于1~5微米、镀后不经高温条件下的退火等。同时,镀锡技术的装饰对象也由承接巴蜀传统而来的剑、戈、矛等兵器,扩展到铜鼓、贮贝器、竿头饰、扣饰等不见于巴蜀的铜器。这说明外来技术传入西南夷地区后,本地工匠并非全盘照搬,而是根据自身的生产条件和文化需求进行改造,由此形成了新的地域性镀锡技术风格。西南夷“接触—吸收—同化”铜器镀锡技术的历程,深刻反映出古代金属技术传播的复杂性。

早在商周时期,经由岷江、青衣江、大渡河等天然通道,成都平原与川西南地区已经建立密切的文化交往。战国秦汉时期以成都平原为中心的巴蜀文化,作为西南地区发展水平最高的地域文化,对西南夷地区的深远影响在文献和实物遗存两方面都有反映。本文提出巴蜀地区是西南夷铜器镀锡技术的直接来源,是尝试从金属技术的角度推动对这一问题认识的深入。正如白云翔所指出的,西南夷地区在先秦两汉时期同巴蜀地区的联系、经由巴蜀同中原地区的联系,应是西南夷考古的重要着眼点之一。巴蜀文化向其西南地区辐射和影响的具体表征、线路、中介人群及内在动因等问题都有待进一步的关注和探讨。

(作者单位:四川大学考古文博学院 四川省文物考古研究院)