在人类文明史上,除了满足最基本的生活需求外,对于奢侈品的消费与追求同样也是一项重要内容。珠饰作为日常生活中最受人们喜爱的装饰品之一,在社会进步、工艺水平提高和人们偏好等因素的共同作用下,也逐渐发展出不同的材质、形态和装饰工艺,夹金箔层玻璃珠便是其中比较特殊的一类。此类玻璃珠是将金箔嵌入玻璃层中的人工制品,在珠体不受损的情况下,能够保证玻璃珠永不褪色,极具观赏性,备受人们青睐。本文以内蒙古地区出土的夹金箔层玻璃珠为研究对象,在梳理相关发现和已有研究的基础上,拟对其流行年代、主要特征和输入路线等问题进行探讨。不当之处,敬祈方家指正。

一、发现与研究概况

目前我国考古出土的夹金箔层玻璃珠比较少见,仅在新疆、青海、内蒙古、河北、浙江和湖南等地有少量发现。由于以往的简报或是并未提及此类玻璃珠,或是将其笼统地归为珠饰一类,致使在很长一段时期内,内蒙古地区未见有关夹金箔层玻璃珠的报道。直到2005年张平提到在完工墓地M2中出土2颗包金箔玻璃珠,才首次确认了在呼伦贝尔地区发现此类玻璃珠,惜未见实物照片。2011~2012年,中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队和呼伦贝尔民族博物院等单位联合发掘了满洲里市扎赉诺尔区蘑菇山墓地,共清理墓葬12座,出土陶器、金器、铜器、铁器、漆器、骨器和各类珠饰等遗物。其中M1出土的玻璃珠中有6颗“呈扁圆形,为白色透明泛出内部敷贴的金黄色,中部穿孔”,似符合夹金箔层玻璃珠的特征。2014年,崔剑锋经过成分检测,识别出蘑菇山墓地出土的2颗玻璃珠属于夹金(银)玻璃珠,这是首次通过科技手段确认了内蒙古地区出土有此类玻璃珠。随后《呼伦贝尔民族文物考古大系·扎赉诺尔区卷》一书公布了扎赉诺尔墓地和蘑菇山墓地出土的夹金箔层玻璃珠照片(图一,1~4),稍晚出版的《呼伦贝尔民族文物考古大系·额尔古纳市卷》更是首次披露了拉布达林墓地出土的夹金箔层玻璃珠照片(图一,5),进一步丰富了呼伦贝尔地区的夹金箔层玻璃珠材料。以上仅是出土地点明确的夹金箔层玻璃珠,不排除还有其他未见报道的相关材料。

上述夹金箔层玻璃珠集中出土于呼伦贝尔地区,那么内蒙古其他地区有无同类遗物呢?笔者在搜集博士论文资料的过程中留意到2010年发掘的乌兰察布市化德县陈武沟鲜卑墓地,其中M10为竖穴土坑墓,墓口处以石块封堵。木棺已朽,葬式为单人仰身直肢葬。该墓内随葬的一件串饰(M10:6)引起了笔者的注意,其由若干颗珠饰串连而成,珠饰形状多样,包括扁圆形、圆柱形等,部分为两颗或多颗粘连在一起。发掘简报称珠饰均为蚌类制品,按照笔者的理解,蚌类制品指的是以蚌类这种软体动物的外壳制作而成的各种工具或饰品等,而以蚌壳的厚度、形状和表面纹理,很显然并不能制作出类似M10:6这样的珠饰。即便把珍珠也纳入蚌类制品的范围内,在不考虑形状、颜色等前提下,仅是将两颗珍珠连在一起就是前所未见的情形。因此可以排除该串珠饰为蚌类制品的可能,对于其是何材质,笔者更倾向于玻璃。从《乌兰察布文化遗产》一书所公布的更清晰的彩色照片来看,大部分珠饰表面呈金黄色或暗红色,有的表层已经破裂,断口比较齐整,露出银色内里,有的甚至能够看到表层与银色内里之间的缝隙。中间的缝隙说明内外两层结合得不够紧密,而光滑、平整的内里同样表明珠体应是双层结构。因为如果是单层结构的话,珠体破裂时因各部分受力不均应呈现出凹凸不平、棱角分明的状态,而非这般光滑平整。另外值得特别关注的是这串珠饰中个体较大的两颗,它们表面颜色一致,均呈金黄色,仔细观察的话会发现右侧那颗表面隐约可见数道细微、平直的横向纹理,同时金黄色已部分脱落,这层颜色显然是人为添加的表层装饰,而非珠饰本身的颜色(图一,6)。这两颗珠饰在质地、造型和表层颜色等方面与呼伦贝尔地区出土的夹金箔层玻璃珠十分相似,所以笔者认为陈武沟M10:6中的这两颗珠饰实际上就是夹金箔层玻璃珠。作为对比,笔者找到了纽约大都会艺术博物馆收藏的一串出土于埃及的夹金属层玻璃珠(馆藏编号10.130.3227),年代为公元前2世纪至公元2世纪。玻璃珠表面颜色以银白色为主,部分珠体已经破裂(图二)。以底部放大的4颗为例,其破裂后的状态与陈武沟M10:6中的破损珠饰完全相同,这也印证了笔者认为后者属于双层玻璃珠的观点。此外,在内蒙古察右中旗七郎山鲜卑墓地出土的83颗玻璃珠中,有38颗表层呈珍珠光泽,其中部分内胎为浅青色或浅黄色,“表面所见珍珠光泽均由内胎与外层之间的特殊处理而形成,而且经过二次焙烧后,形成珍珠光泽的反光层依附于外层的内侧”。由于未经成分检测,且公布的照片比较模糊,无法对这些玻璃珠形成有效认知,不过内胎和外层的双层结构以及浅黄色内胎等相关描述均与夹金箔层玻璃珠的特征类似,因此不排除七郎山鲜卑墓地也出土有夹金箔层玻璃珠,期待以后能够对这批玻璃珠进行成分检测。

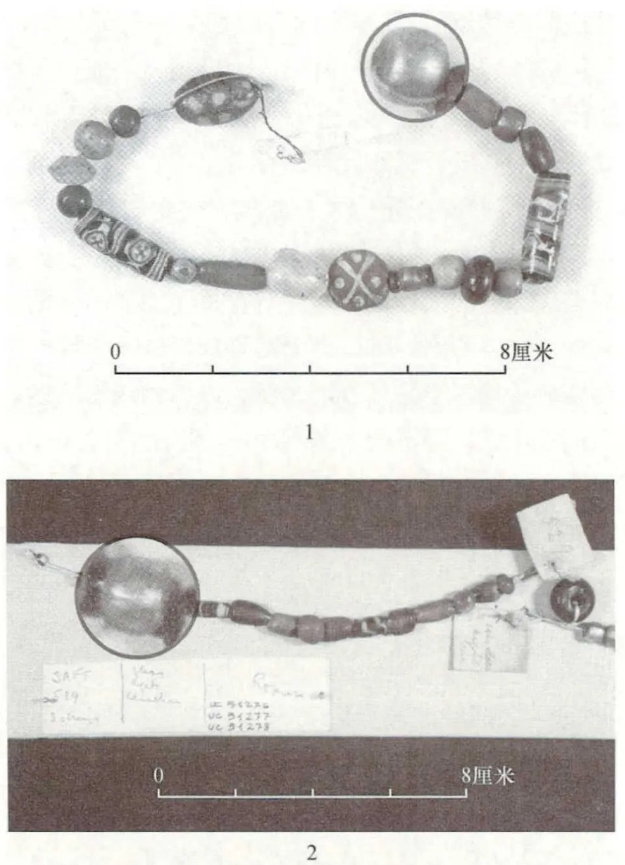

国外关于夹金箔层玻璃珠的研究起步较早,相关研究表明此类玻璃珠最早出现璃后。随后此类珠饰自地中海开始北上传播至欧洲大陆大部分地区,并在罗马帝国时期于古埃及的托勒密王朝时期,伦敦大学学院皮特里埃及考古博物馆(Petrie Museum of Egyptian Archaeology)藏有罗马时期撒夫特荷那出土的夹金箔层玻璃珠(图三)。考古发现的制作作坊遗址位于地中海沿岸的罗德岛,年代在公元前3世纪以后。随后此类珠饰自地中海开始北上传播至欧洲大陆大部分地区,并在罗马帝国时期传至南俄罗斯地区。同时随着时代的发展,制作技法也不断进步,由希腊化时代的手工逐件制造发展到罗马时期开始采用拉管技术,可根据自身需求进行切割。除了地中海沿岸地区外,印度也是夹金箔层玻璃珠的重要产地。有学者认为随葬夹金箔层玻璃珠是为了获得某种魔法,或代表死者的财富和地位。日本学者谷一尚曾对夹金箔层玻璃珠的制作工艺进行研究,请人开展了复原实验,并且获得了成功。

国内的研究者首推夏鼐,他对伦敦大学学院收藏的“皮特里收集品”中的埃及珠饰重新进行登记和分类,探讨了制作技术并完成了断代和编年研究,这些珠饰中就包括夹金箔层玻璃珠(夏鼐统称为贴金、贴银玻璃珠),安家瑶则首次以专题论文的形式将夹金箔层玻璃珠带入国内大众的视野,她介绍了日本和朝鲜半岛夹金箔层玻璃珠的发现情况,并将河北定州静志寺真身舍利塔塔基出土的夹金箔层玻璃珠的年代推定为北宋时期。张平梳理了我国北方和西北地区出土的古代玻璃,涉及了夹金箔层玻璃珠的出土情况。林怡娴对新疆尼雅遗址出土的夹金箔层玻璃珠进行了成分检测,结果显示为植物灰型钠钙玻璃,她通过数理统计分析认为其产地可能为中亚地区。崔剑锋经过检测分析,认为蘑菇山墓地出土的夹金箔层玻璃珠可能来源于古罗马帝国统治下的地中海沿岸,并指出汉晋时期的呼伦贝尔地区已经成为草原丝绸之路的重要节点。赵德云根据掌握的材料认为以夹金箔玻璃装饰贵重物品的做法可早至公元前4世纪中期,目前我国境内出土的明确为西周至汉晋时期的夹金箔层玻璃珠只见于青海上孙家寨M23。其成分与印度玻璃接近,应是从印度输入的,同时考虑到墓地的族属,不排除夹金箔层玻璃珠先传入草原地带的匈奴部落后再南下到青海地区的可能。潘玲等从蘑菇山墓地和扎赉诺尔墓地出土的夹金箔层玻璃珠入手,结合俄罗斯和蒙古国出土的同类珠饰的相关情况,推断呼伦贝尔地区出土的夹金箔层玻璃珠是由米努辛斯克盆地输入的。王栋等对采集于营盘基地M7的3颗夹金属箔层玻璃珠进行了成分检测分析,结果显示均属于钠钙玻璃系统,以植物灰做助熔剂,通过拉制技术制作而成,特征与印巴地区接近,很可能来源于印巴地区。同时还探讨了使用未经提纯的金银矿或向黄金中掺杂白银等降低生产夹金箔层玻璃珠成本的行为,以及用“假夹金玻璃珠”充当替代品的现象。

二、特征与流行年代

内蒙古地区出土的夹金箔层玻璃珠以扁圆形为主,中间钻孔,规格不一。从广义上来讲,夹金箔层玻璃珠属于装金玻璃珠(gilt glass beads)中的一类。根据英国珠饰研究者培克(H.C.Beck)的定义,装金玻璃珠可分为三种类型:第一种类型是在两层玻璃中夹一层金箔;第二种类型是将金箔装饰于珠体表面;第三种类型是将表面镀金的金属珠置于空心玻璃珠内。这三类玻璃珠在我国均有发现。内蒙古地区出土的夹金箔层玻璃珠呈现出两种状态:第一种如拉布达林墓地出土者,珠体表层呈透明状,可直接观察到内层的金箔,属于第一种类型的装金玻璃珠,即典型的夹金箔层玻璃珠。第二种如扎赉诺尔墓地、蘑菇山墓地和陈武沟M10出土者,表面呈金黄色,这应是在珠体表面包裹金箔(或涂金)的结果。以扎赉诺尔墓地出土者为例,在本体未破裂的情况下,其表面的金黄色有所磨损,依稀可见内层的黄色金箔,显然是在珠体内层和外表均装饰金箔的结果,将培克所定义的第一种、第二种类型装金玻璃珠的装饰工艺有机结合了起来。玻璃珠两端的穿孔处附近有比较粗糙的茬口,应是在半熔状态下截断后而未进行进一步处理所留下来的痕迹。同时仔细观察的话会发现第二种类型夹金箔层玻璃珠表面有一道道与穿孔方向平行的纹理,如蘑菇山M8出土玻璃珠,与日本学者谷一尚复原的采用套管法工艺制作的夹金箔层玻璃珠的特征一致。此外拉布达林墓地出土的3颗夹金箔层玻璃珠尚有未解之处,即现在无法确认其现存状态是表层金箔完全脱落后的结果,还是这就是其初始形态。这一问题只有通过仔细观察实物或进行残留物分析才能解决。

目前内蒙古地区发现的夹金箔层玻璃珠均出土于墓葬内,时代早晚有别。尽管未出土纪年遗物,不过随着近年来研究成果的不断涌现,尤其是学界对呼伦贝尔地区两汉时期墓葬(主要是早期鲜卑墓葬)的分期断代逐步细化,年代框架也日趋完善。根据最新研究成果,内蒙古地区出土夹金箔层玻璃珠的各墓葬的年代大体如下:完工墓地的年代应在西汉中晚期。扎赉诺尔墓地的延续时间较长,从西汉早期晚段一直延续到十六国早期,其中西汉晚期至东汉前期处于繁荣时期,也是鲜卑文化特征形成时期。谭文妤根据部分具有年代标识的器物以及14C测年数据,将拉布达林墓地5座墓葬的年代判定为西汉晚期至曹魏时期。随后潘玲与其撰文指出“拉布达林墓地的主体年代为西汉晚期至东汉前期”。潘玲等从蘑菇山墓地出土的随葬器物入手,通过对比分析,逐一确定了11座墓葬的年代,其中出土夹金箔层玻璃珠的M1、M8和M9的年代分别为西汉时期、西汉早中期以及新莽至东汉前期。陈武沟墓地的发掘者认为该墓地的年代与七郎山墓地相近,后者时代在北魏定都平城前后,所以前者的年代应在北魏定都平城之前。陈武沟墓地M10出土的金项饰比较有特点(图四,1),有研究者对同类型器物进行过专题研究,国内与之形制相近的遗物在大同南郊M208北魏墓和锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔M6有出土(图四,2、3)。大同南郊北魏墓群的发掘者根据陶器等因素分析,认为大同南郊M208属于该墓群的第三段,年代约为太武帝统一黄河流域之后(439年)至太和初年。伊和淖尔M6的发掘资料尚未正式发表,不过从墓葬形制等方面来看,该墓地5座北魏墓的年代应大体相近,其中M1和M2的年代分别为5世纪晚期和5世纪中后期。此外,在俄罗斯外贝加尔地区和蒙古国后杭爱省和日门塔拉城址IA-M1、温都尔乌兰M1也出土有类似的金属项饰(图四,4-7),其中和日门塔拉城址IA-M1的14C测年数据主要集中在5世纪中叶或稍偏后,亦可提供断代参考。上述出土金属项饰的墓葬的年代多为5世纪中晚期,那么陈武沟M10的年代应与之大体相当,即北魏中期。

综合来看,可将内蒙古地区发现的夹金箔层玻璃珠分为早晚两期:早期为西汉早蒙中期至东汉前期,集中于呼伦贝尔地区,数量相对较多,既是初始期也是繁荣期。晚期为北魏中期,目前仅见于陈武沟M10,两期之间的魏晋时期处于完全空白状态,在此之后内蒙古地区也未发现夹金箔层玻璃珠(表一)。可见内蒙古地区的夹金箔层玻璃珠存续时间较短,整个发展历程与鲜卑族群的迁徙基本同步。那么这种来自域外的舶来品又是如何进入内蒙古地区的呢?

三、来源与输入路径

珠饰本身因其轻便易携带的特征,具有极强的流动性。根据以往的研究可知,夹金箔层玻璃珠并非我国所产,最早起源于公元前3世纪的地中海沿岸地区,同时蘑菇山墓地出土标本的检测结果也证实了呼伦贝尔地区发现的此类玻璃珠来自古罗马帝国。接下来试对内蒙古地区出土的夹金箔层玻璃珠的输入路径作一简要分析。

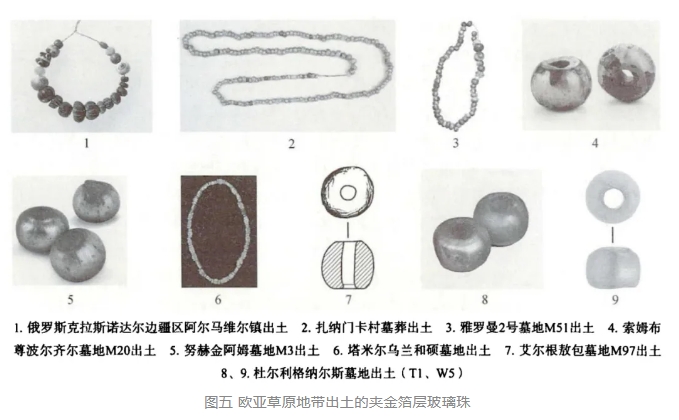

关于呼伦贝尔地区出土的夹金箔层玻璃珠的输入路径,崔剑锋已经指出是通过草原丝绸之路传入的,这一论断无疑是正确的,但并没有展开说明。潘玲等补充了俄罗斯米努辛斯克盆地的扎纳门卡村(the Village of Znamenka)墓葬(图五,2)、蒙古国科布多省索姆布尊波尔齐尔(Shombuuzyn belchir)墓地M20(图五,4)和库苏古尔省努赫金阿姆(Nukhtyn am)墓地M3(图五,5)出土的夹金箔层玻璃珠材料,并在崔剑锋已有研究的基础上进一步推断呼伦贝尔地区出土的夹金箔层玻璃珠可能是由米努辛斯克盆地输入的。从笔者所掌握的有限材料来看,除了以上三处地点外,在欧亚草原地带其他地区也发现有两汉时期的同类玻璃珠。俄罗斯艾尔米塔什博物馆收藏有一串1世纪上半叶的珠饰(馆藏编号2242-21),其中包括一颗夹金箔层玻璃珠,在其外层玻璃之下还嵌入了蜻蜓眼图案。据介绍该串珠饰出土于黑海北岸、高加索山脉东麓的俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区阿尔马维尔镇(Krasnodar Territory,the Town of Armavir)(图五,1)。阿尔泰地区的雅罗曼2号墓地(Ialoman-Ⅱ)M51也出土有夹金箔层玻璃珠(图五,3),其年代相当于西汉中期。蒙古国塔米尔河下游的塔米尔乌兰和硕(Tamiriin Ulaan Khoshuu)墓地出土有数量较多的夹金箔层玻璃珠,形制比较多样(图五,6)。根据墓地出土的五铢钱和铜镜来看,其年代应在新莽至东汉前期。蒙古国吉尔嘎朗图苏木艾尔根敖包(Airagiin ovoo)墓地M97内出土1颗扁球形的穿孔玻璃珠,呈透明状,内胎为金黄色,穿孔一端经过打磨,另一端口部有环状凸起(图五,7)。发掘者根据出土遗物和14C测年结果,推断墓葬的主体年代为东汉时期。虽未发表玻璃珠彩色照片,但从文字描述来看,这颗玻璃珠毫无疑问应属于夹金箔层玻璃珠。蒙古国肯特省杜尔利格纳尔斯(Duurlig Nars)墓地T1及其周边附属墓葬W5内出土的夹金箔层玻璃珠(图五,8、9),部分破碎的样品经过成分检测,显示为钠钙玻璃。发掘者判断T1的年代为1世纪,W5的年代应与之相当。

上述墓葬和地点中以位于阿尔泰地区的雅罗曼2号墓地M51和位于米努辛斯克盆地的扎纳门卡村墓葬年代较早,大致与呼伦贝尔地区最早的夹金箔层玻璃珠的年代相近,所以阿尔泰地区和米努辛斯克盆地地区可能位于夹金箔层玻璃珠输入呼伦贝尔地区的路线上。另外经过对比可知,杜尔利格纳尔斯墓地与呼伦贝尔地区出土的夹金箔层玻璃珠最相似,而且前者地处克鲁伦河中下游附近,是目前发现的距离呼伦贝尔地区最近的夹金箔层琉璃珠出土地点,因此克鲁伦河流域也是夹金箔层玻璃珠输入呼伦贝尔地区的必经之路。随着越来越多两汉时期夹金箔层玻璃珠的出土,我们可以逐渐勾勒出一条长距离、跨文化的输入路线:自地中海沿岸北上黑海一带后东北向穿越南俄草原,经由阿尔泰-米努辛斯克盆地区域进入蒙古高原后,沿今蒙古国北部一线东行至克鲁伦河流域,顺河而下即可直达呼伦贝尔地区。这条路线上的墓葬绝大多数为匈奴墓或受匈奴文化影响人群的墓葬,生活在蒙古高原东部呼伦贝尔地区的鲜卑人同样长期受匈奴辖制,虽然族属和文化主体与匈奴迥异,但在出土遗物方面却表现出一定的匈奴文化因素。完工墓地虽并非鲜卑遗存,不过其在遗物、葬俗等方面也受到匈奴文化的强烈影响。根据马健对于匈奴墓葬及相关遗存的分区研究,呼伦贝尔地区大部属于其划分的互动区。潘玲等认为留下蘑菇山墓地遗存的鲜卑人可能是因受到匈奴的打击而从俄罗斯东外贝加尔地区或蒙古国东北部一带进入呼伦贝尔地区的,直至两汉时期发展壮大。另外,体质人类学的研究成果显示,拓跋鲜卑的核心家族及其大部分部众来自外贝加尔-蒙古高原地区,其在呼伦贝尔地区的扩散是外贝加尔地区北亚类型居民南下的结果。鉴于匈奴文化对呼伦贝尔地区的影响以及呼伦贝尔地区鲜卑民众与外贝加尔地区和蒙古高原地区的联系,我们有理由认为在两汉时期,夹金箔层玻璃珠这种珍贵的舶来品是以匈奴人为媒介通过横贯欧亚草原的丝绸之路输入呼伦贝尔地区的,是两汉时期呼伦贝尔地区与域外展开交流的直观反映,也是对潘玲等关于两汉时期“草原丝绸之路”研究个案的进一步细化。

至于陈武沟M10出土夹金箔层玻璃珠的产地问题,由于未经成分检测,且目前国内还没有发现北魏时期的夹金箔层玻璃珠材料,无可资对比的实例,所以尚无法准确判断其具体产地。我国境内出土的夹金箔层玻璃珠的主要产地包括地中海沿岸、中亚地区和南亚地区,从陈武沟M10夹金箔层玻璃珠与呼伦贝尔地区同类型遗物之间的相似程度推测,前者大概率仍属于地中海沿岸的罗马玻璃制品。如果说呼伦贝尔地区出土的两汉时期夹金箔层玻璃珠的输入路径还有迹可循的话,那么想要复原此类玻璃珠到达陈武沟墓地的传播路线显然难度极大。以下笔者将结合相关考古发现和已有研究成果,尝试对这一问题进行讨论,提出两种可能性路线。

其一,发掘者已经注意到陈武沟墓地的墓葬形制、随葬器物与七郎山墓地存在相似之处。马艳对上述两处墓地共同存在的交叉步葬式进行了探讨,同时结合相关随葬品,认为此类葬式与内陆欧亚西部地区密切相关,可为了解北方长城地带和北方草原西部人群集团的源流、迁徙、融合等问题提供研究视角。魏坚则结合蒙古国艾尔根敖包墓葬的地理位置、形制和出土遗物的情况以及文献记载,指出拓跋鲜卑一些部落应是从呼伦贝尔地区先向西迁徙到鄂尔浑河流域,然后再南下“匈奴故地”。他认为艾尔根敖包墓地所属族群应是七郎山鲜卑人群的前身。这一推论如若成立,便建立了艾尔根敖包墓地与陈武沟墓地和七郎山墓地之间的联系,似乎能够解释为何前两处墓地均出土有夹金箔层玻璃珠(如果七郎山墓地也确认出土夹金箔层玻璃珠的话,那就更能说明问题了)。因此,笔者推测陈武沟墓地出土的夹金箔层玻璃珠可能仍是经由蒙古高原传入的。

其二,北魏时期经由草原丝绸之路的东西方物质文化交流十分兴盛,齐东方很早就结合考古出土的具有外来文化属性的各类遗物,指出在我国北方地区已经形成了一条自河西地区经包头、呼和浩特、大同(北魏平城),通过河北北部进入赤峰后到达辽宁朝阳(三燕龙城、北魏营州)的路线。徐苹芳更是将平城和龙城誉为这条路线上的两颗明珠。近年来锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔北魏墓葬的发现为进一步扩展草原丝绸之路的走向提供了线索和依据,该墓地发现的玻璃器和金属器中不乏舶来品,M1中出土的耳杯反映出北魏时期高平(今宁夏固原)、平城与锡林郭勒草原的密切联系,凸显了三地之间的路线畅通。可见伊和淖尔北魏墓地也应处于草原丝绸之路沿线,并将草原丝绸之路进一步向北延伸至锡林郭勒草原,而陈武沟墓地正处于此条延伸线之上。所以,笔者认为陈武沟墓地出土的夹金箔层玻璃珠亦有可能是由域外经河西地区—平城一线输入今化德县境内的。

四、余 论

我国大部分古代玻璃珠未经过成分检测,其中可能不乏尚未识别出来的夹金箔层玻璃珠,不过考虑到此类玻璃珠制作工艺复杂、制作难度高的特点,输入我国境内的夹金箔层玻璃珠的总数应该不会太多。目前来看,我国出土夹金箔层玻璃珠的年代上迄两汉下至宋代,跨度极大,关于南北朝以后夹金箔层玻璃珠的输入路线等问题尚无人措意。另外在朝鲜半岛和日本的5~6世纪的墓葬中也发现有夹金箔层玻璃珠,这些玻璃珠一般被认为来自罗马帝国的地中海沿岸,它们与陈武沟M10同处南北朝时期,年代大体相近,其间是否存在联系同样值得深思。

透过夹金箔层玻璃珠这种璀璨夺目的“蕞尔小物”,我们可以将地处东北亚的内蒙古地区与遥远的地中海地区建立起一定程度上的联系,这种联系在两汉时期主要是以中间地带的匈奴族群为桥梁建立起来的。事实上,古代文化交流的具体情形要远比我们想得要复杂得多,以夹金箔层玻璃珠为例,其背后隐藏的是庞大且复杂的珠饰贸易网络,本文所揭示的只不过是其中的冰山一角。

(作者单位:吉林大学考古学院)