一 引言

在旧石器时代晚期,全球石器技术呈现小型化趋势,以生产形态规范且窄长、两边刃平行、薄锐锋利的细石叶为目标的细石叶技术存在于东亚、北亚及北美部分地区,在古人类适应生存、社会发展过程中发挥了重要作用,甚至在中国北方地区农业起源与定居化进程中有特殊的角色。学术界对细石叶技术起源与兴衰过程的关注经久不衰,学术成果层出不穷。笔者曾结合西伯利亚、蒙古高原、日本列岛、朝鲜半岛及中国北方地区的相关发现,简要梳理了细石叶技术的起源及其在中国的传播过程,探讨了细石叶技术自高纬度地区起源的可能性,其在中国北方地区出现、扩散、流行、衰落的时间框架分别为距今29000-21000年、距今18000-14000年、距今14000-10000年、进入逐步定居的新石器时代以后。囿于当时已公布的材料,划定的时间节点存在出入。此后,王幼平进一步讨论了细石叶技术的出现与发展过程,认为距今29000-26000年随着阿尔泰等中亚、北亚地区人群南迁而在华北地区出现石叶-细石叶技术,末次盛冰期时华北地区原住民应对环境变迁发展出宽台面的船形石核技术类型,虎头梁类型楔形石核的出现反映了晚更新世末期东北亚地区人群适应环境的进程。2020年,冯玥发表文章再次阐述华北地区细石叶技术的发展阶段,指出细石核在这一区域大体经历了距今29000-22000年、距今22000-17000年、距今17000-14000年、距今14000-10000年四个发展阶段,各阶段分别表现为棱柱状细石核-楔形石核、船形石核、涌别系楔形石核、多种细石核并存(包括船形石核、棱柱状细石核、铅笔头形石核、宽体楔形石核等)。该文重点关注华北地区的材料,未涉及全新世的情况,也未就各阶段材料做更详细的技术分析。鉴于上述情况,考虑到细石叶技术在中国北方地区旧石器时代晚期到新石器时代早期人类适应生存中发挥的重要作用,且近年来新公布了一批考古材料和年代数据,为相关问题的探讨奠定了更为坚实的基础,笔者认为有必要对细石叶技术在中国北方地区的起源、兴衰过程与技术特征做更为系统、深入的梳理和总结。

二 技术溯源

(一)几种学说

学术界对细石叶技术起源地的观点大体由几种不同的理论所决定,陈胜前等将之归纳为材料中心论、技术元素论和功能适应论,并指出技术元素的起源和细石叶工艺作为整体的涌现是两个不同的问题。作为一项新的石器生产技术,细石叶技术由特定的技术元素构成,从细石器生产前的计划预设、到原料获取、预制、生产、利用细石叶等目标产品、直至最终废弃,涉及原料认知、石核预制、系统剥片、两面器技术等,不同的技术元素可能在人类技术史中存在了几万年、几十万年甚至上百万年,但是细石叶技术将不同的元素整合为一个系统,最终萌生新技术并日趋成熟。对细石叶技术源头的探讨,应该由对某一节点、某批最早的考古材料的关注,转变为对系列技术元素整合的过程的关注,即技术元素的整合过程是在哪些区域、以何种形式出现的?对这一问题的探讨,仍需以石器技术-类型学为基础,立足考古材料及其年代信息,进而从功能和文化适应的角度解释相关材料。

细石叶技术起源学说主要有“华北地区起源说”、“西伯利亚起源说”、源自蒙古中东部地区等说法。贾兰坡提出细石叶技术的源头可追溯到周口店第1地点-峙峪系细小石器中的长薄石片,这一观点对中国学术界产生了深远的影响。根据石制品的形态,学者们一度认为峙峪遗址、水洞沟第1地点下文化层、小南海遗址等出土的长形石片即为细石叶的雏形。随着近年来华北地区旧石器时代考古工作加强,出现一批新的考古材料和测年成果,有学者进一步陈述了细石叶技术华北地区起源的可能性。此外,还有一些学者认为细石叶技术是中国北方地区砸击法的衍生物,水洞沟第2地点等遗址中的砸击法产生的长薄小石叶状产品最终促进了细石叶技术的萌,但这一观点呼声甚微。

与华北地区起源论不同,另有一批学者指出西伯利亚地区是细石叶技术的起源地。例如裴文中指出,“在西伯利亚境内,已发现旧石器时代晚期之遗物,与欧洲之奥瑞纳文化者及马格德林文化者,均甚相似。在贝加尔湖附近,此种旧石器时代晚期之文化,更渐次演变而为中石器时代之文化,其遗物中如扁平多齿之鱼叉及短小之圆刮器等,均与欧洲阿奇利文化者相似。此种文化,分布于亚洲之北部及欧洲之中北部,成为一独立之系统。时间前进,此系统之文化更向中国境内移动,因地理环境之限制,演变而为细石器文化。中国之细石器文化虽与欧洲所发现之同时代之文化,稍有不同,但此为地方性质,实均为同一之系统”,认为华北地区的细石器起源于贝加尔湖附近。

此外,还有学者按照不同的细石核类型空间分布情况,分类讨论起源地。例如,杜水生提出虎头梁型和下川型细石核有不同的来源,其中虎头梁型细石器主要起源于西伯利亚一带,西伯利亚是其主要分布区,在中国的分布范围仅限于泥河湾盆地等少数地区,下川型细石器则起源于华北地区,分布范围遍及华北、华南甚至西南地区。陈胜前则认为细石叶技术为两面器技术与棱柱状石叶石核技术结合而产生的,从人类适应和生态模拟的角度指出,细石叶技术起源于末次盛冰期的华北腹地,此区域在末次盛冰期为一种森林-草原交接地带的生态过渡地带。

(二)技术因素剖析

细石叶并非简单的石制品小型化的产物。细石叶技术具有非常强的剥片计划性和独特的原料开发理念,剥片前的预制程序复杂,剥片中对软锤法、压制法、间接剥片法应用普遍,剥片过程有定向、标准化的特点。中国北方地区传统的简单石核-石片技术则以硬锤直接剥片、砸击剥片等为特点,预制、定向剥片等特征不明显,难以找到细石叶技术元素的源头。简单石核-石片技术体系下,石器打制中偶然出现的长形石片与细石叶的生产技术、原料开发理念有根本的区别,二者的技术传承相去甚远。周口店遗址石器技术属简单石核-石片技术体系,剥片方法有锤击法、砸击法等,但未见预制石核和系统剥片技术,其偶见的长薄石片的生产与细石叶技术打制过程有极大区别,二者间无法建立直接的联系。再次系统观察小南海遗址的石制品后,陈淳指出小南海石器工业与中国北方的细石叶技术并没有相关性,以往将小南海遗址划为细石器遗址的原因即在于从形态上将偶然出现的长石片划为细石叶技术产物,简单地以形态指代技术是不合适的。做石器模拟打制的人会有这样的体验:在进行一般的剥片和制作刮削器、尖状器、手斧等工具时,有时会在不经意间打下长薄的小石片,有的形态符合细石叶特点,但这样的特异标本只占极少数,而且绝非细石叶技术的产物。这说明,通过偶见的长石片形态判定考古材料与细石叶技术有相关性的论断需要被重新审视,依据少量石制品的形态做技术溯源的方式并不可取。

传统类型学依据器物形态对器物静态描述,“操作链”分析理念则更好地从原料采备,工具生产,工具使用、维护与废弃三个亚系统出发,从遗物中解读人类行为和思维,将石制品生产过程中的片段合理拼接为连续的画面,强调“技术表现”与“思维运作”的协同,通过识读石器生产体系中的操作序列完成技术分析,分析石制品的剥片程序及器物加工、使用和废弃的过程,是对传统静态类型学研究的升华。思维运作也被称为“记忆”或“概念型版”(Mental template),指主导石器生产的人类认知能力。细石叶生产的过程繁杂,与传统打制技术相比,其打制过程复杂,尽管多数细石器遗存的拼合率不高、无法直观反映生产流程,但不同阶段产生的石制品形态差异显著,终极产品相似度和可辨识度高,技术演变流程更清晰,“操作链”分析更适合应用于此。

从技术元素分析的角度,陈胜前认为由两面器技术与棱柱状石叶石核技术结合而产生细石叶技术。从西山头遗址、西沙河遗址等中国北方地区一批早期细石器遗存来看,尤其是基于对细石核形态和特征的观察,未显示两面器技术是最关键的技术元素。基于“操作链”视角分析生产技术流程,石叶技术是石制品打制技术中与细石叶技术最为接近的剥片体系,二者在原料开发理念、原料需求、石核预制方法、定向剥片、标准化生产、软锤法与间接法的采用、目标产品的获取及使用等方面具有一定的相似性,故细石叶技术的技术基础追溯到石叶技术更为合理。在细石叶技术萌芽的更早一个阶段,华北地区的遗存中真正让人信服的具有石叶技术特征的发现仅水洞沟遗址等,为数甚少,分布有限,年代也并不与细石叶技术遗存衔接。

由于发掘方法和测年技术的局限性,早些年在中国发现的含细石叶的遗址年代存在一定不确定性。例如,1978年发掘的柴寺遗址有两个测年数据,二者的巨大差距一度引起了学术界的争议。下川遗址的年代数据也因跨度大、重合度小而引发讨论。近年来在中国北方地区测定一批年代早于末次盛冰期的细石叶技术产品,包括西山头遗址、西沙河遗址、下川遗址、龙王辿遗址、柿子滩遗址S29地点、油房遗址、西施遗址等,遗址中均有成熟的细石叶技术,西山头遗址年代甚至达到距今28000年,显示其起源时间应为更早阶段。从西沙河遗址、柿子滩S29地点等有连续多个文化层的考古遗址来看,华北地区的文化面貌在距今28000-27000年出现新的因素,以龙王辿、柿子滩S29地点、油房、西施等遗址为代表,中国北方地区长期盛行的石核-石片技术的文化层转变为细石叶技术的文化层,且细石叶剥片连续、规范,说明古人类已经熟练掌握细石叶技术。这种石器技术的转变过程不可谓不突然,细石叶技术的出现是突发的,缺少从传统石核-石片技术体系向细石叶技术体系转变或过渡的证据。

在日本列岛和朝鲜半岛,长兴里(Jangheung-ri)遗址、好坪(Hopyeong)遗址、新北(Sinbuk)遗址、柏台第1地点、美利河第1地点等出土细石叶技术产品的遗址年代不乏超过距今25000年者,大量早于距今20000年或在距今20000年上下的测年数据,部分与中国华北和东北地区最早一批的细石器遗存年代相当。从以上遗址可见,细石叶技术在中国北方地区、朝鲜半岛、日本列岛的出现年代均早于距今25000年,出现伊始即很成熟,故有理由推测其源头的年代应为更早阶段。

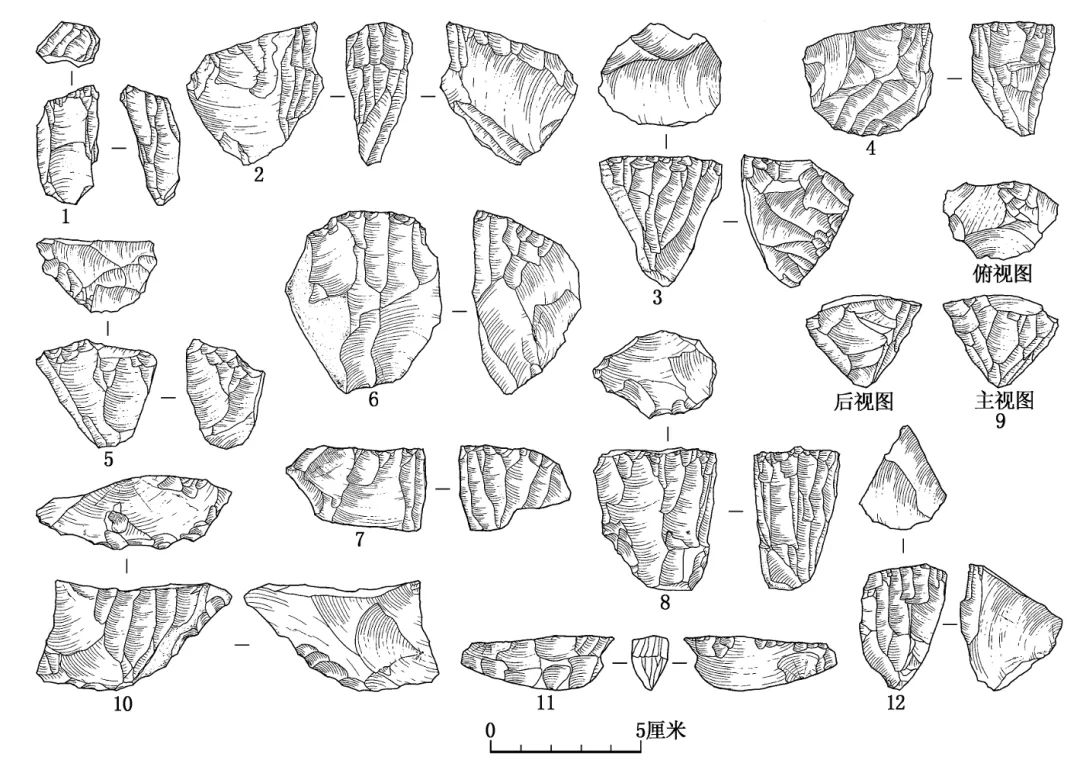

西伯利亚的阿尔泰、泛贝加尔地区发现了大量旧石器时代晚期早段含石叶技术的遗址,其石叶技术发达,在长期的技术积淀中,石核预制、软锤、间接及定向剥片技术元素成熟。这一区域还有一批遗存,其石制品的特征处于从石叶技术到细石叶技术的过渡状态,大量测年数据超过距今20000年,不乏超过距今30000年者,例如位于阿尔泰地区的乌斯特-卡拉科尔(Ust-Karakol)第1地点,是目前已发现年代最早的含细石器产品的遗址,校正后年代可达距今39000-34000年。在其11A-9A层中共分辨出细石核十六件、细石叶六十二件,产品形态从早到晚呈现日渐成熟的变化过程(图一,1-3、5、9、10、12)。阿努伊(Anui)第2地点的12-8水平层同样出土七件形制不甚规整的细石核和大量细石叶(图一,4、6、7),其年代略晚于乌斯特-卡拉科尔第1地点。这显示出较原始的细石叶技术在很早的阶段已经出现且广泛存在于此区域。这些细石叶材料的尺寸与末次盛冰期以来华北地区典型的细石器相比显得略大,特征上具有一定的原始性(图一),笔者认为称之为“初始细石叶技术产品(products of initial microblade technology)”似更合适。而托尔博尔(Tolbor)第15地点的第5水平层年代测定为距今28460±310年(未校正),尽管其细石器产品所占比重低,但其剥片中可能已使用压制方法(图一,8、11),技术更显得成熟。从打制石器的技术基础与演变过程、材料的年代久远性等层面来讲,有理由将最初的技术源头追溯到上述高纬度地区。

图一 西伯利亚阿尔泰、贝加尔地区早期细石核

1-3、5、9、10、12.乌斯特-卡拉科尔(Ust-Karakol)第1地点 4、6、7.阿努伊(Anui)第2地点 8、11.托尔博尔(Tolbor)第15地点

在深海氧同位素三阶段,中国北方地区存在石片技术、勒瓦娄哇石叶技术与棱柱状石叶技术三个系统。距今40000-30000年,后两者相结合,该类遗存主要分布于中国的西北、东北和青藏高原等地,与西伯利亚、蒙古等更高纬度地区的材料属于相似的技术系统。发现石叶技术层位的水洞沟第1地点、第2地点有自深海氧同位素三阶段延续到末次盛冰期前后的文化层沉积,然而在出土石叶产品的层位未见细石器,并且石叶技术短暂出现后随着石片技术的再次出现而消失。石叶技术体系可能代表一种来自西伯利亚或蒙古的新人群,中国北方是这一人群分布的边缘区域,石叶技术传统在中国并没有广泛地传播,而只是偶然出现的外来因素,并不是中国北方的技术主体,至少在水洞沟地区零星、短暂地出现后最终被石片技术取代。不过,从西山头、西施等遗址来看,中国北方地区最早期的细石核、细石叶与小石叶石核、小石叶共生,柿子滩遗址S29地点也被报导在第7文化层有小石叶与细石核、细石叶共生的现象,显示了细石叶技术与石叶技术之间有密切关系。

华北地区最早期的细石器材料中,除西沙河遗址的细石核、细石叶呈现一定的原始性之外,其他同时段遗址均属成熟的细石叶技术,说明细石叶技术的起源应为更早一个阶段。目前在中国发现的传统打制石器的石核预制过程、软锤法、间接剥片法、定向剥片理念均不发达,缺乏细石器生产必需技术根基与传统的华北地区,技术逻辑上很难成为细石叶技术的孕育地。综合西伯利亚、蒙古、华北、东北地区的材料,从石叶技术到初始细石叶技术、再到成熟的细石叶技术,有一条从萌芽到成熟的技术发展轨迹。西伯利亚的技术基础更可靠、技术发展链条更完整、材料的年代更早,将细石器的初始技术源头追溯到高纬度尤其是西伯利亚地区更为合理。需要强调的是,这里所论的技术源头并不意味着成熟细石叶技术的直接起源地,初始细石叶技术随着人群迁徙和文化交流而逐步发展成熟。掌握了初始细石叶技术的人群随着群体迁徙、群体间的技术交流而发展出更为标准化的细石叶技术。

(三)生态适应分析

学术界较普遍地认为细石叶技术对寒冷气候条件有较好的生态适应性,对高流动性人群有独特的技术吸引力。细石叶技术的特点是对优质原料的有效利用、产品轻便易携带、细石叶复合工具的可维护性强等,与单一石质工具和骨质工具相比,复合工具具有技术优势、生态优势,细石叶复合工具达到了打制石器复合工具的巅峰,展示出更多的优势。从细石叶技术的出现和传播时间上看,其在东北亚地区中高纬度广泛传播,显示了对寒冷气候的良好适应性。在末次盛冰期阶段全球气温降低时,掌握此技术的流动人群展现了更强的生存能力,新技术随着人群的迁移和交流而在东亚、北亚传播、扩散。在末次盛冰期后持续的气候波动中,细石叶技术的广泛应用印证了其对寒冷气候的独特适应力和在东亚、北亚的普适性。

具体到中国北方地区,该区域末次盛冰期阶段的人类遗存数量较少,一定程度上是因为此时气候恶劣,对使用简单石核-石片技术的人群形成生存挑战。该阶段细石叶技术尚处于早期发展、传播期,故仅有少数掌握新技术的人群在华北地区迁徙、扩散。末次盛冰期之后,华北地区的文化遗存数量大大增加,基本以细石叶技术为主。此时中国北方狩猎采集者采用多样化的生存策略以博取更多生态位,但最主要的策略是增强流动性。细石叶的功能具有多样性,满足恶劣气候条件下的狩猎、加工和生活的多种需求。到末次盛冰期及其以后的阶段出现连续的冷事件,细石叶工具的技术优势、生态适应性使之得以持续发展、广泛传播,随后出现的博令-阿勒罗得事件、新仙女木事件等几个连续的气候波动进一步促进了细石叶技术的发展和传播。综合水洞沟遗址群的相关年代数据,古人类在水洞沟地区的活动年代主要集中于距今30000年以前,其中距今40000-30000年阶段的人群掌握了石叶技术,而后掌握石片技术的人类重新进入该地区,但到末次盛冰期阶段的开发程度大大降低。然而,末次盛冰期后的气候波动期,宁夏北部地区却能够为掌握细石叶技术的人类占据,同样的情形也发生于中国北方其他区域。这一过程说明传统的石片技术在应对恶劣气候时技术优势不明显,相比之下,细石叶技术在应对寒冷气候、解决生存压力方面却有较强的适应性。

冰芯研究揭示末次冰期内存在多达二十个间冰段,有的跨时不足五百年,气候甚至在几十年内变化幅度达到5-6摄氏度。与中国、韩国、日本等区域相比,在高纬度的西伯利亚地区,末次冰期末段的气候波动对人类生存有着更显著、剧烈的影响。可以推测,在波动、寒冷的气候背景下,高纬度地区的狩猎采集者首先面临提高流动性的生存压力,以获得赖以生存的食物和其他生活资源,这种生存策略的转变相应带动人类生产、生活技术等生存策略的改变,石器生产和加工技术是其中最重要的一部分。有石叶生产中石核预制、石叶生产标准化、软锤法、定向剥片的技术积累,该地区人群尝试制作更小巧、便携的工具,开发小个体原料,偶然地生产出细石叶产品,其形制、尺寸虽然不甚规整,某些个体比旧石器时代晚期的标准细石叶略大,数量少、所占比重低,但是该技术产品在装备流动性人群、适应环境和人类生存需求上具有独到优势,引发古人类更多地尝试此技术,采用石叶技术的人群转向更为小型化、石料利用更高效的石器技术,促进了初始细石叶技术的萌生。从生态适应的角度来看,西伯利亚或蒙古等高纬度地区是细石叶技术起源地的推测更为合理。

有学者提出,西伯利亚地区年代数据早于距今18000年的细石叶技术遗存均不可靠,末次盛冰期阶段,西伯利亚地区几乎无人类活动,末次盛冰期后,古人类对高纬度地区有一个再拓殖的过程。西伯利亚、蒙古等区域的测年数据显示,细石叶技术的繁荣期是在末次盛冰期之后,因而不足以证明细石叶技术的起源地是在西伯利亚或蒙古。我们推测,导致西伯利亚、蒙古等地区末次盛冰期前后文化差异的原因是气候变化导致的人群迁徙,其过程可能为:末次盛冰期阶段全球气温明显下降,高纬度地区尤甚,不排除该区域掌握初始细石叶技术的古人类随着生态资源带的南退而大规模南迁,在华北留下少量相关文化遗存。末次盛冰期后,随着气温回暖,全球生态带再次发生转变,更多狩猎采集者重新扩散至东北亚高纬度地区。在末次盛冰期几千年的适应过程中,狩猎采集者的细石叶技术日臻成熟,在气候转暖阶段,他们携带成熟的细石叶技术返回西伯利亚、蒙古等高纬度地区,因而这些地区于末次盛冰期前后在文化面貌上出现明显的差异。

旧石器时代晚期的石器技术转变不禁让人思考:为什么这种转变没有在更早的气候波动中出现呢?这应该主要受到人类自身能力和外在资源条件双重因素的影响。前者表现为人类智能水平的提升、旧石器时代晚期革命带来的工具制作水平进步、社会组织与交流能力的提高、人口增长带来的压力、人类觅食能力提高带来广谱革命的发生、对资源的强化利用等,后者主要表现为短期内气候的剧烈波动、资源分布斑块化、资源压力增大、优质石料资源不足等。这些因素在旧石器时代晚期的集中出现,为人类适应方式的转变提供了充足的条件。

三 兴衰过程

(一)萌芽期

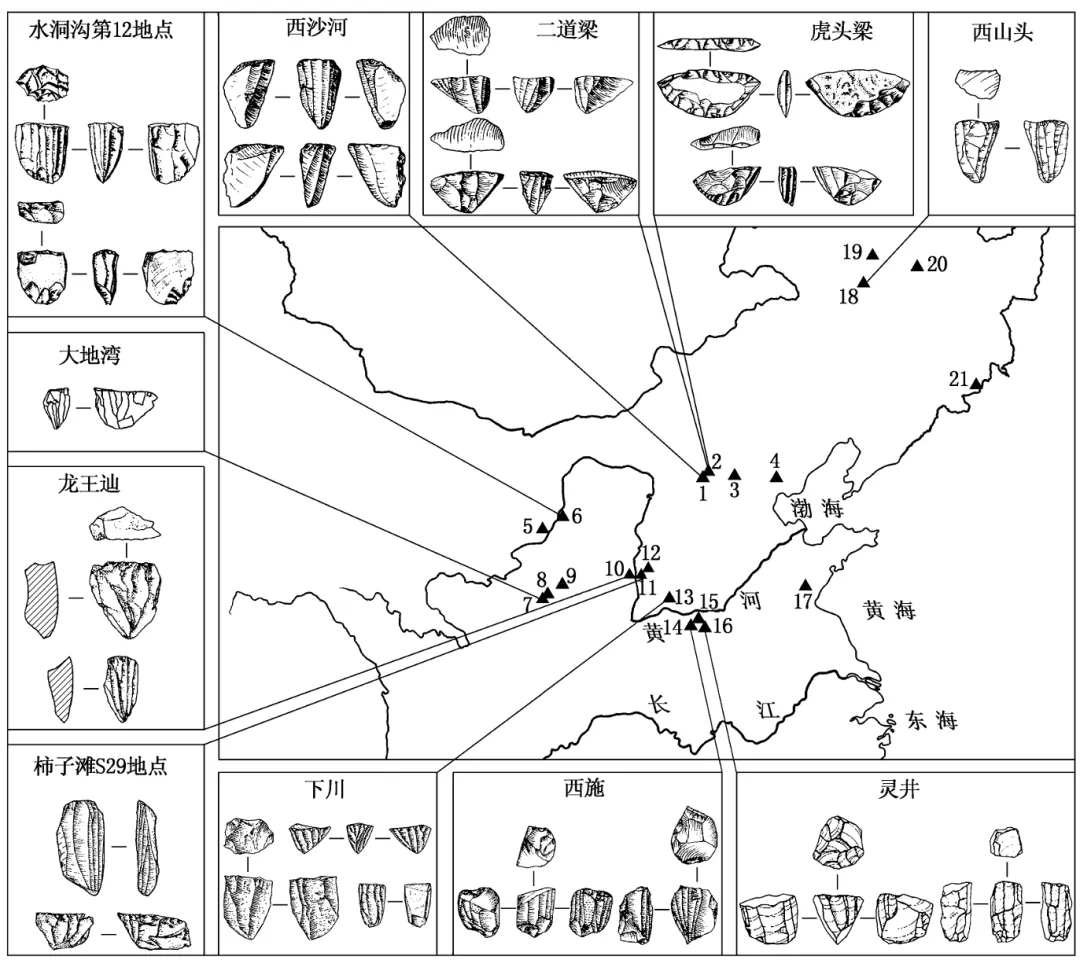

到目前为止,中国北方地区年代早于末次盛冰期的细石器遗存并不多,主要有西山头遗址、西沙河遗址、龙王辿遗址、柿子滩遗址S29地点、下川遗址、油房遗址、西施遗址等(图二),展现出早期细石叶技术出现的图景。

距今28000年的西山头遗址存在石叶技术与细石叶技术共存的现象,是目前为止中国最早的含细石器遗址,共出土石制品一万余件,断块、碎屑、石片占比达99.1%。发掘简报中公布了一件石叶石核、一件似预制阶段的细石核、一件剥片阶段的细石核,三件石核均仅经过不明显的预制。石叶石核为单一剥片面、对向剥片,尺寸为长59、宽52、厚22毫米,重103.3克。预制阶段的细石核尺寸为长31、宽39、厚12毫米,重17.2克。单一台面的细石核形态则似半锥形石核,尺寸为长28、宽19、厚12毫米,重6.4克。石叶及细石叶类产品共六十六件,最大尺寸为长47、宽7、厚4毫米,最小尺寸为长13、宽3、厚1毫米,其中宽5毫米以下的细石叶五件,宽5-10毫米的细石叶二十二件。工具十三件,多为以石叶或细石叶制成的尖状器、刮削器等。从技术特征而言,西山头遗址未见明显的勒瓦娄哇技术产品,其石叶石核更接近于小型化的窄面石叶石核。同时,该遗址出土的细石核也显示,古人类已经可以从一件细石核上连续定向剥片,但与更晚阶段的材料相比,细石核阴疤平齐程度弱,说明其细石叶剥片尚不十分成熟。总体上,西山头遗址的细石叶技术与小型化的石叶技术关系密切。

图二 中国北方地区部分细石叶技术遗址分布示意图

1.西沙河 2.泥河湾盆地的油房、二道梁、虎头梁、籍箕滩 3.东胡林 4.孟家泉 5.鸽子山 6.水洞沟第12地点 7.大地湾 8.石峡口第1地点 9.彭阳03 10.龙王辿 11.柿子滩S29地点 12.薛关 13.下川 14.西施 15.李家沟 16.灵井 17.凤凰岭 18.西山头 19.林富 20.桃山 21.大洞

细石核形态不稳定、细石叶剥片标准化程度相对低的遗址还有位于河北蔚县的西沙河遗址。该遗址最下部的3B文化层为距今29000-28000年,属石核-石片技术体系。随后一个阶段的3A层则距今约27000年,出土的细石核形态不规范,以锥形为主,细石叶宽度变异范围大,与长石片或称小石叶共生。研究者未报道石叶石核的发现,笔者推测,其长石片或小石叶是从不规范的细石核上剥制的,是较早剥片阶段的产品,该类石核随剥片而减小为不甚标准化的锥形细石核。

从大约距今26000年开始,中国北方地区突发性地出现了一批剥片连续、形态规范的细石核及其产品。柿子滩遗址S29地点自上而下共发现八个文化层,从距今28000年延续到距今13000年前后,其堆积厚,遗物丰富,技术体系有特色,是中国较早期的另一处含细石器遗址。通过这批材料可以明确,在距今28000年前后的第8文化层阶段,细石叶技术尚未出现在这一区域。在距今26000-24000年的第7文化层阶段,则出现了半锥形、半柱形、柱形石核多种形态的细石核。直线距离不足15公里、与柿子滩遗址隔黄河相望的龙王辿遗址,同样出土了以锥形、半锥形和柱形石核为主的细石器,其年代上限与柿子滩遗址S29地点一致。下川遗址小白桦圪梁地点年代测定为距今约26000年的第2文化层有锥形、半锥形、船形、双台面细石核等类型,少量不甚典型的楔形石核。受早年发掘条件和记录手段的影响,油房遗址文化层一米多厚,遗物被归为一个文化层,参照遗址信息和光释光测年数据,油房遗址细石器的年代上限定于距今26000年前后应是合理的。

西施遗址的细石器层位不晚于距今25000年。结合遗址东西二区的情况可知,在细石叶技术出现前,该地区古人类掌握的是石核-石片技术,这种情况与柿子滩遗址S29地点、西沙河遗址相似。随后则与西山头遗址类似,出现石叶技术与细石叶技术共生的现象,以石叶技术为主要剥片技术,石叶产品也呈现相对小型化的特征。仅有的三件细石核,形态上呈柱形、锥形,表面留有连续剥取细石叶的多个片疤,阴疤平齐、规整。

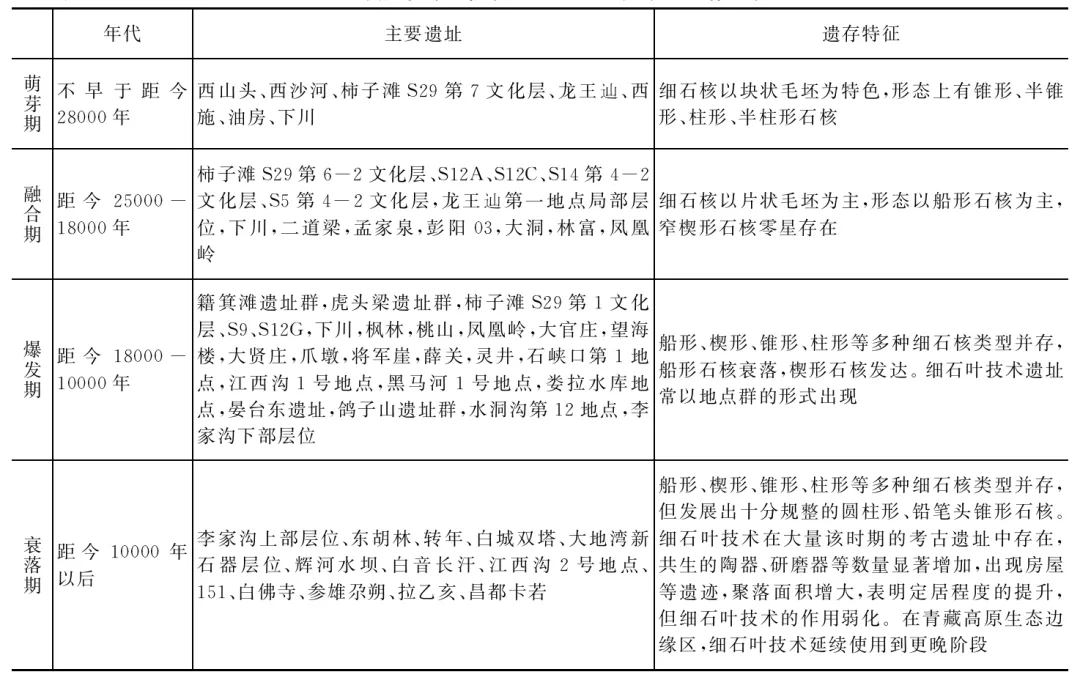

该阶段出土细石器的遗址数量少,分布零星,是细石叶技术在中国北方地区的萌芽期。总结而言,有以下几个特点(表一)。

表一 细石叶技术的阶段性划分、遗址统计及遗存特征

第一,西山头遗址、西沙河遗址、下川遗址、西施遗址等均显示,在细石叶技术出现之前的文化层位中,古人类使用的是在华北地区延续了上百万年的石核-石片技术,没有石核预制、系统剥片、压制法等技术基础。

第二,虽然有个别年代数据能早到距今29000年,不过保守来说,在距今28000-27000年出现细石叶技术的端倪,成熟的新技术出现的时间不晚于距今26000年,但是至末次盛冰期之前,细石叶技术虽然在华北地区分布广泛,只是点状分布状态,尚未构成技术主体。

第三,该阶段的细石叶技术与石叶技术共生,石叶与细石叶尺寸存在渐变的现象,细石叶可能为石叶石核逐渐变小后剥片所产生的,不排除此时的小石叶是细石叶剥制初始阶段的可能性。此时石叶技术产品的尺寸及形态与距今40000-30000年阶段的一些石叶材料相比显得更小,这种小型化的石叶可能并非因石料太小所产生,而是一种与距今40000-30000年阶段的石叶技术有差异的技术理念、概念型版的表现,两种石叶技术属于不同的技术体系,对终极产品的追求大为不同。

第四,该阶段细石叶技术的特点为对块状毛坯的开发,细石核形态包括锥形、半锥形、柱形、半柱形等。这种对块状毛坯开发的理念与石叶技术理念不无关系。

第五,从这批早期的细石叶技术产品形态来看,虽然处于萌芽阶段,但多数细石核、细石叶已经呈现出较发达的状态,除西山头遗址、西沙河遗址外,其他遗址细石核形态规范、预制程度高,细石叶的剥制连续、规整。

第六,早些年发现的处于较早阶段的细石器均位于山西、河北等华北腹地,东北地区的细石叶技术产品则多因地层沉积薄、测年方法受限等因素而无法确定其年代,进而无法讨论其技术发展序列。随着近年来工作的深入,尤其是在黑龙江省发现了有确切地层和测年数据的材料,有助于进一步探讨和完善细石叶技术的发展图景。按照目前发现的考古材料和年代,纬度越高的地区遗址年代相对越早,石制品的组合中存在大量小型化的石叶技术产品,以西山头遗址、西沙河遗址为代表,其细石核及细石叶均不似距今26000年前后的材料般规整,细石叶刃缘整齐程度也弱于更晚阶段者。到距今26000年时,成熟的细石叶技术出现于河北、山西、河南等华北腹地。据此推测,细石叶技术的源头为自北而来,在人群向南迁徙、技术交流与传播的过程中发展为更成熟的细石叶技术。

(二)融合期

在末次盛冰期阶段,华北腹地的细石叶技术转变为以船形石核为特色。处于这一阶段的典型材料包括柿子滩遗址S29地点第6-2文化层、S12A与C地点、S14地点第4-2文化层、S5地点第4-2文化层、下川遗址、二道梁遗址、孟家泉遗址、林富遗址、凤凰岭遗址等(图二)。虽然最初的研究者将彭阳03地点的细石核划入楔形石核的行列,但据石制品线图,更偏向船形石核特征,或者是形态上与船形石核相似的、台面较宽的细石核。研究者笼统地介绍了龙王辿第1地点的细石核主要可以分为锥形、半锥形、楔形、柱形、船形等不同的类型形态,这些材料分布在第6-4层文化堆积中,年代跨度为距今26000-21000年,其船形石核可能处于偏上、较晚的层位。根据柿子滩遗址S29地点第6文化层的情况,船形石核大约出现在距今24000年,随后在中国北方地区扩散,距今20000年时在华北、东北地区都有此类遗存,此后显著变少,尽管有个别遗址年代数据可晚到距今19000-18000年,但有的遗址层位往往还有年代更早的测年样品,比如柿子滩遗址S29地点的第2文化层、S12地点等。基于已有的考古材料,船形石核的巅峰处于末次盛冰期前段,距今20000年之后处于衰落、转型趋势。

有学者指出,船形石核技术类型在晋西南地区率先发展起来,并向周边扩散至泥河湾盆地、陇东地区等,在其分类体系中,石峡口第1地点、水洞沟第12地点的细石核均被列为与船形石核同类型的宽台面细石核。还认为船形石核是开发不规则形状的块状毛坯、属宽台面剥片体系,宽台面的船形石核是从华北地区选用块状毛坯、单台面平行剥片的石核-石片技术传统上过渡而来的,但又同时指出晋南塔水河及邻近地区以燧石为原料的石片石器工业中存在以厚石片的腹面为台面平行剥片的标本,这是华北地区船形石核技术类型的产生基础。船形石核技术类型由晋西南向周边扩散的说法与当前公布的考古材料不矛盾,但其后面的论述有令人困扰之处。根据细石核的观测定位,细石核剥片面的最大宽等于石核台面宽,台面另一垂直长度为台面长。一件预制完成、处于待剥片阶段的细石核,锥形、半锥形、柱形、半柱形石核台面长宽比小于船形石核的台面长宽比,而船形石核的台面长宽比又总体小于楔形石核的比值。毛坯选用方面,楔形石核与船形石核都有利用石片的现象,前者如水洞沟第12地点的材料,后者如下川、柿子滩等遗址。笼统地将船形石核划入与萌芽期细石核同类的宽台面剥片体系并不合适,在石器技术理念与操作流程分析为主导、不再片面强调静态类型分析的今天,将船形石核与楔形石核两种概念型版不同的技术类型划为同类型的宽台面细石核也并不合理。根据二道梁遗址出土石制品的拼合情况,船形石核的原型是扁平状的石块,还存在利用石片腹面为细石核台面、开发石片的厚度为细石核高度的现象。这种毛坯选择及开发理念在其他遗址的船形石核上亦可见到。相比萌芽期的细石核多选择块状毛坯,船形石核以石片或扁形石块为原型,利用石片腹面或扁形石块的扁平面为台面,对台面基本不做预制,自台面向下对石核体简单修型,形成一个上宽下窄、下部或为小平面或为汇聚形态的底部形态,剥片面截面形状为倒梯形或宽三角形。因此,船形石核开发不规则形状的块状毛坯的说法也不准确。

从块状毛坯到片状或扁平状毛坯的转变、细石核台面长宽比的变化,是细石叶技术从萌芽期到融合期最关键的技术元素变化。鉴于柿子滩遗址S29地点第7文化层有锥形、半锥形细石核与鸵鸟蛋皮装饰品共生的情况,而出土最早船形石核的第6文化层及其之后的文化层中没有发现鸵鸟蛋皮装饰品,有学者认为这显示两个阶段的古人类属不同的族群,第7文化层是外来人群遗留的,船形石核是土著人群与外来人群交流后的衍生技术。考古材料表明,中国北方地区的人群在更早阶段即已掌握装饰品生产技术,鸵鸟蛋皮装饰品在多个遗址中均出现,例如在水洞沟第2地点距今30000年左右的第2文化层、距今33000-31000年的第3文化层中,鸵鸟蛋皮装饰品与简单石核-石片技术共存。因此,不能简单地以此类装饰品作为旧石器时代晚期阶段的族群标识,更无法单纯基于装饰品探讨人群与技术交流。从块状毛坯细石核到船形石核变化的重要背景是华北地区古人类有悠长的简单石核-石片技术传统,在这一大的技术背景和文化传统下,开发块状毛坯为特色的细石叶技术出现在中国北方地区后,随着末次盛冰期阶段人群的迁徙、交流与当地原生的石核-石片技术传统融合,产生技术的演变,单一台面定向、连续及标准化剥片与片状毛坯技术理念结合,使细石叶技术呈现本土化的发展趋势。这是一种石器技术的变化,至于萌芽期外来的细石叶技术人群的去向及其与船形石核阶段人群的关系,凭现有的材料并不能说清楚。

基于预制流程及剥片面高宽比的差异,可将楔形石核划分为两大类,即宽型和窄型,为行文方便,简称为宽楔形石核、窄楔形石核。根据学者归纳出的楔形石核的生产技法,前者包括下川技法、阳原技法、虎头梁技法,后者包括河套技法、桑干技法。

窄楔形石核即王幼平所说的“窄台面细石器技术”,属于与俄罗斯远东地区到北海道等日本东北地区的涌别细石核同类的技术类型,在此间的高纬度地区,涌别细石核的时代最早可以追踪到距今25000年左右。同属此技术类型的吉林省大洞遗址的年代可能为距今21000年(未校正)。黑龙江的桃山遗址则在距今19000-14000年,泥河湾盆地的虎头梁遗址、籍箕滩遗址等,则处于更晚一个阶段,再向南则不见该技术类型。由此可以看出窄楔形石核在末次盛冰期时从高纬度区域传播并逐渐向南扩散的趋势。在相似的时间框架下,船形石核率先出现在晋西南地区,随后有向北、向南的辐射过程,较集中地分布于华北地区,向北零星地到达了林富遗址所在的松嫩平原。这两个同节奏的不同细石核技术类型的出现与扩散进程,表明船形石核与窄楔形石核发展过程可能是独立的。前文已有论述:初始细石叶技术在俄罗斯阿尔泰、泛贝加尔等高纬度地区萌生,进而向东、向南扩散,在扩散的过程中发展出成熟的细石叶技术。西山头遗址是目前中国北方最早的细石叶技术之一,其地理位置恰好位于华北地区与俄罗斯远东及日本东北地区之间,反映出这里处于最早期的细石叶技术传播路线上。末次盛冰期阶段,细石叶技术在中国华北地区、俄罗斯远东及日本东北地区两个区域分别发展成两套系统,即船形石核技术类型、涌别系的窄楔形石核技术类型,并分别对周边地区产生影响。窄楔形石核与船形石核的时空分布有规律性特征,其分布规律与末次盛冰期的气候、植被变化有密切相关性。

末次盛冰期时全球气候变冷,气温的下降导致两极冰盖面积扩大,海平面大幅度下降,海岸线退缩,浅海大陆架因此大面积暴露。不同古气候模拟显示的海平面下降幅度略有差异,可保守地采用120米这一数值,中国渤海、黄海、东海大陆架大部分区域出露,日本列岛北端也跟大陆相连。利用地理信息系统得出的生态模拟表明,全球地表植被带随着末次盛冰期气温的下降发生变化,华北地区及周边大陆架、朝鲜半岛属于草原带,俄罗斯远东、日本东北部地区、中国东北地区及周边暴露的大陆架生态条件接近,成为草原苔原带。这种植被带构成情况恰好与船形石核和涌别系窄楔形石核的分布范围相耦合,反映出距今25000-24000年分别出现的两套细石叶生产系统在末次盛冰期的两种生态位中随人群迁徙与交流而被传播、扩散。

该阶段的细石器遗存数量增多,从华北腹地到东北地区均可见到细石器遗存,是细石叶技术在中国北方地区的融合期。总结而言,有以下几个特点(表一)。

第一,细石叶技术的原料开发理念转变为对片状毛坯的开发,尤其是华北腹地的转型明显,可能是萌芽期细石叶技术理念与华北地区长期流行的石核-石片技术体系下的片状毛坯开发理念结合而形成船形石核技术类型。

第二,船形石核以华北腹地为主要分布区,在东北地区也有发现。在船形石核技术类型辐射到东北地区的过程中,同样有涌别系窄楔形石核技术类型从俄罗斯远东、日本东北地区向南扩散的过程,二者在中国东北地区有交叉,但窄楔形石核的分布零星。

第三,融合期恰处于末次盛冰期,全球气温下降导致海平面降低,沿海大陆架大面积暴露,成为古人类的生存舞台。根据古气候模拟,船形石核与涌别系窄楔形石核主要分布区与两种不同的植被带具耦合性。

(三)爆发期

末次盛冰期之后的几千年间,细石叶技术爆发性地涌现在中国北方地区,迅速成为主导的石器技术,相比之下,华北地区长期延续的简单石核-石片技术则显著衰落,单纯的此类遗存几近销声匿迹。除了数量多、分布广,该阶段细石叶技术的特点还表现在宽楔形、窄楔形、柱形、锥形石核等多种技术类型并存,且同一个遗址中存在多种技术类型,相比之下船形石核大幅度变少等方面。

楔形石核因其预制流程复杂、技术特征鲜明而最具特色,且此类考古材料丰富,近年来的研究更为系统。笔者在上一节已有论述:可根据石核预制流程和形态差异将楔形石核分为宽、窄二型,船形石核与楔形石核在某些方面有相似之处,尤其是与宽楔形石核关系密切,但也不能将之混为一谈。从根本上来讲,船形石核与宽楔形石核均是对片状毛坯或扁平石块类石料的开发,在剥片前均对石核体削减预制,但对原料开发的概念型版不同。受此影响,对于同一块石料,宽楔形石核技术生产的细石叶长度大于船形石核技术类型的产品,且由于楔形石核剥片面平直,而船形石核更弧曲,故前者更易于截取长而直的细石叶,达到镶嵌为复合工具的需求。在末次盛冰期以后,船形石核不再是华北地区细石叶技术的主宰,只在柿子滩遗址S29地点第1文化层及李家沟、凤凰岭等遗址中出现,总体表现为地理位置相对靠南、处于细石叶技术分布区南缘,而出土宽楔形石核的遗址则显著变多。二者之间是否有相关性呢?

首先,我们需要厘清宽、窄楔形石核的时空分布。出土宽楔形石核的遗址包括下川遗址、石峡口第1地点、鸽子山遗址、水洞沟第12地点、柿子滩遗址S9地点和S12G地点等,以华北腹地和西北地区为主,东北地区的枫林遗址中也有这类细石核。而窄楔形石核出现在籍箕滩遗址、虎头梁遗址、枫林遗址、桃山遗址等,分布范围在泥河湾盆地及东北地区,华北腹地、西北地区基本不见,在泥河湾盆地流行的时间始于距今16000年前后并延续使用到旧-新石器时代之过渡阶段(图二)。总体上,宽楔形石核与融合期船形石核的分布区域有较大重合。

接下来,我们厘清两种楔形石核系统各自的源头。前文已指出,早期的窄楔形石核发现在俄罗斯远东、日本东北地区,越向南年代越晚。那么宽楔形石核呢?

尽管宽楔形石核与船形石核有概念型版的差异,但二者间有一定的相似性,开发的都是扁状形态的原料,显示出二者间或许具有技术相关性。船形石核技术类型在末次盛冰期的一些遗址中呈现转变的趋势,这一过程可能导致了楔形石核技术类型的出现。例如在柿子滩遗址S5地点,第2文化层约距今20000年,第4文化层距今21500-20000年,在最初的研究中,两个文化层的细石核均被划分为船形石核,但是两个层位的细石核特征有一定差异,主要体现在对石核核体、底缘处理方式的变化上。第4文化层的细石核属典型的船形石核,台面宽、核体自上而下修型预制,核体宽矮。而出土于第2文化层的船形石核上可见楔形石核的技术特征,例如细石核S5∶136,台面非砾石面、节理面或石片腹面,剥片面窄,石核体上有从底缘向台面预制核体的片疤,使石核底部形态呈刃状,这与一般船形石核从台面向下的修型预制不同。细石核S5∶185也显示了对台面、核体的似楔形石核般的预制。细石核S5∶196的台面为节理面,对核体的预制以自上而下的修型为主,但底缘的特殊处理明显,有几个连续的自下而上的剥片使底部形成汇聚的底缘形态。

在石峡口第1地点,除发现宽楔形石核外,船形石核依然发达,表现为发达船形石核体系下的宽楔形石核技术萌芽。在鲁西南和苏北地区马陵山周边的一批细石器遗址中,包括凤凰岭遗址、大官庄地点、望海楼地点、大贤庄遗址、爪墩遗址、将军崖遗址等,一些细石核的形态较为特殊,表现在台面、石核底缘及剥片面的宽度等方面。多数细石核为利用自然节理或石片腹面为台面,不对台面进行再预制。对核体的修薄以由台面向底缘打片为主,同时底缘部分存在从底部向台面的修整以形成汇聚的底缘。剥片面的宽度与高度之比上,有的细石核剥片面宽度大,与河北阳原二道梁遗址的典型船形石核接近。有的细石核剥片面高宽比变大,虽然有的文章中称之为楔形石核,但据其形态与底缘修型等技术特征,笔者认为似难定性,而是船形石核与楔形石核之间,称之为“船-楔形石核”更为妥当。据2017年对凤凰岭遗址细石器原生层位的光释光数据,这批材料为距今19000-13000年,晚于山西、河北的船形石核,其原因可能为技术传播或掌握技术的人群由山西南部逐步向南扩散,随年代推移发生石器技术的传承与转变。

最后,可以对宽楔形石核的年代做一梳理。通过对有可靠的地层序列、系统测年的遗址和年代的梳理,宽楔形石核最早被报导发现在距今18000年前后的石峡口第1地点,这一年代与船形石核是细石叶技术的绝对主导现象的消失大致可以衔接。不过,宽楔形石核的兴盛则在更晚一个阶段,鸽子山遗址、水洞沟第12地点、柿子滩遗址S9和S12G地点等均不早于新仙女木事件。

基于宽楔形石核与船形石核分布区大面积重合、船形石核在末次盛冰期晚段及之后阶段的形态变化、二者年代上的衔接三方面的考虑,可以认为宽楔形石核是在船形石核的基础上发展出来的,是古人类在对石料开发的过程中技术、经验的积累而萌生出来的能生产更长细石叶的技术变体。

处于爆发期的细石器遗存常以地点群的形式出现,包括以柿子滩遗址、鸽子山遗址、虎头梁遗址、籍箕滩遗址为代表的一批遗址,此外还有为数不少的细石叶遗存的年代由于暴露于地表而无法测定,但均不与陶器共生,例如宁夏北部的水洞沟遗址周边地表大量分布与水洞沟第12地点同类的遗存,结合经年代测定的遗址信息,初步判断此类地表遗存的年代应当同属旧石器时代晚期末段。此外,近年来在青海湖周边区域也发现了处于这一阶段的大量细石器遗存,包括江西沟1号地点、黑马河1号地点、娄拉水库地点、晏台东(也称十火塘)遗址等,显示了末次盛冰期后的旧石器时代晚期末段细石叶技术在中国北方地区的普遍性存在。

总结而言,中国北方地区的细石叶技术爆发期有以下几个特点(表一)。

第一,爆发期的时间约相当于从末次盛冰期结束后的气候回暖期到更新世至全新世的转变阶段。该阶段气温总体回升,但气候波动频繁。

第二,船形石核不再是华北腹地的主导性技术类型,仅在华北地区南缘的少数遗址中占主导地位。此时宽楔形、窄楔形、柱形、锥形石核等多种技术类型并存,且同一个遗址中存在多种技术类型。因加工流程复杂和形态稳定,楔形石核最具特色,研究也最为深入。

第三,楔形石核分为两个体系:宽楔形、窄楔形,前者遍布华北腹地、东北地区、西北地区,涌别系窄楔形石核分布区以中国东北地区为主、泥河湾盆地大致位于其南缘。

第四,根据柿子滩遗址S5地点、石峡口第1地点、凤凰岭遗址等材料,船形石核与宽楔形石核间可能有技术传承。

(四)衰落期

进入全新世以后,随着一些人群流动性的降低和定居性的增强,动植物资源的广谱化和驯化在一定程度上满足了人类在特定区域的食物需求,狩猎在其经济生活中所占比重减小,适宜人群流动的生产、生活工具需求量减少。由于不同生态区域人群的适应生存方式有差异,细石叶技术产品在不同地区考古材料中所占的比重不尽一致(表一)。

这一时期华北腹地逐渐进入新石器时代,先民对陶器、研磨类器物等与高频迁徙流动关系不大的工具的使用渐多。细石叶技术产品的比重逐渐降低,人类对其依赖性减弱,东胡林遗址、转年遗址、李家沟遗址等处于旧-新石器时代过渡阶段的考古材料清晰地显示了细石叶技术的衰落过程。此外,西北地区的大地湾遗址沉积序列也反映出同样的情形。

相比之下,东北地区及内蒙古中南部区域处于旧-新石器时代过渡阶段的考古遗存中存在细石叶技术转型的现象,包括规整的圆柱形石核和铅笔头状锥形石核等,制作工艺发达,例如位于呼伦贝尔的辉河水坝遗址、林西县的白音长汗遗址等。细石叶生产技术精湛化的同时,更显著的同样是陶器、研磨类器物的大量使用,还有房屋等指向对遗址长期利用的考古遗存的发现。这些地区的先民仍然以其特殊的形式保留了很大的流动性,由于人类技术与认知能力的提升,细石叶技术不但没有衰落反而逆势繁盛。此外,进入全新世之后,掌握细石叶技术的人群也展现出对青藏高原地区的开发能力,除江西沟、151、白佛寺等位于青海湖周边的遗址外,还有参雄尕朔、拉乙亥等遗址出土了丰富的细石器,无陶器伴生,两处遗址的年代均为距今8000-7000年。更晚一些遗址中,则有细石器与陶片共生的情况,例如昌都卡若遗址,显示在高海拔青藏高原地区,生态条件更为恶劣的情况下,细石叶技术人群更晚一个阶段、慢几个节拍的适应进程。

四 结语

在旧石器时代晚期,由于气候的不断波动,尤其是连续出现的气候寒冷事件,东北亚地区狩猎采集者生存压力变大,所在的环境能量产出率下降,资源斑块质量降低,同时遗址数量增长显示人口的不断增长造成生存压力变大。为满足生存需求,古人类的流动性增强,伴随而来的是对能制作大量便携工具、更先进技术的需求加大,在节省优质原料、开发小块的高品质石料、提高狩猎成功率、降低生存风险方面的要求提高。西伯利亚的阿尔泰、贝加尔等地区,纬度高,气候波动带来的影响更为显著,该地区掌握石叶技术的人群具有良好的石核预制、定向剥片、间接剥片、标准化生产等技术基础,在适应进程中有将各种技术因素整合、创造出细石叶技术的可能。在这一区域,偶然出现的初始细石叶技术产品在古人类生存适应中表现出更好的生态适应性,满足高流动状态下生产、加工、携带、组装等多方面的需要,随着古人类的文化交流与人群扩散迅速传播至广大东北亚地区,并在传播过程中逐渐成熟、完善。

细石叶技术与石叶技术的传播有区别。以水洞沟地区为例,石叶技术仅短暂出现,随后可能退出这片场地,该地区转而被简单石核-石片技术人群占据,类似的情况可能在华北地区其他区域也曾上演过。而细石叶技术在华北地区出现后,持续性地被人类使用,与当地石器技术融合,并最终取代其他石器技术,成为广袤的中国北方地区几乎唯一的石器技术体系。细石叶技术的发展与盛行缘于人群迁徙融合、技术传播交流、生态适应生存等多种因素的综合作用,在传播过程中,随着技术的不断成熟而因地制宜、因人而异地产生多种变体(即不同细石核技术类型),其更强的生态适应性使之成为中国北方地区人群的主要石器技术体系。

细石叶技术到达中国北方地区的时间不早于距今28000年,与华北地区的小石器传统相结合,发展出发达的细石叶技术,随后呈现点状扩散、相对缓慢的发展过程。旧石器时代晚期连续出现气候寒冷事件,阿尔泰、泛贝加尔等西伯利亚地区的狩猎-采集人群南下,中国北方地区的狩猎采集者生存压力变大,为满足生存需求,古人类的流动性增强,对便携、易组装的工具组合和更先进技术的需求加强。细石叶技术产品有突出的有利于人群流动的生态适应性,在寒冷气候条件下,细石叶的功能不仅局限在狩猎上,在处理猎物、加工皮革、裁剪制衣等生产生活诸方面,细石叶复合工具也表现出更大优势,满足高流动性状态下人群在生产、加工等多方面的需要。到旧石器时代晚期末段,新仙女木等气候冷事件频发,细石叶工具的技术、生态优势使这项新技术在广大中国北方地区爆发性地扩散,并不断与当地人群和技术融合,衍生出更多技术变体和文化遗存。

综合考古资料,细石叶技术在中国北方的兴衰过程可概括为四个阶段:萌芽期、融合期、爆发期、衰落期,四个时期有不同的技术类型。

第一阶段,从不早于距今28000年到末次盛冰期之前为细石叶技术的萌芽期。细石叶技术最初出现时间可追溯到距今28000年前后,不过这一阶段的材料和测年数据较为零星。从西山头遗址、西沙河遗址、下川遗址、西施遗址的层位序列及测年数据来看,将细石叶技术在华北地区出现的时间定在不晚于距今26000年是可靠的,其核心分布区位于华北地区的腹地。出现并不意味着起源。细石叶技术在中国出现伊始很成熟,古人类能够系统、连续地剥制细石叶。从此前一个阶段的石器技术面貌上来看,除水洞沟遗址及黑龙江、内蒙古、新疆的少量地点短时间出现克拉克(Clark)概括的模式3和模式4的混合因素外,中国北方的石器工业仍沿袭传统的锤击法、砸击法剥片,石核预制、连续、定向剥片等细石叶技术因素基础不足。此阶段细石叶技术的特点为对块状毛坯的开发,细石核形态包括锥形、半锥形、柱形、半柱形等。

第二阶段,末次盛冰期阶段是细石叶技术在中国北方地区的融合期。此时中国北方地区尤其是华北腹地流行的是船形石核技术类型,东北地区则少量出现了窄楔形石核技术类型,后者与日本列岛的涌别系楔形石核的形态及预制方法相似。根据古气候模拟,船形石核与涌别系窄楔形石核主要分布区与两种不同的植被带具耦合性,分布区的分化可能指代细石叶技术体系出现分化,出现不同人群对不同生态带的特定适应。该阶段细石叶技术的原料开发理念转变为对片状毛坯的开发,可能是新的技术理念与中国北方地区长期存在的石核-石片技术体系下的片状毛坯开发理念结合而导致这一转变的发生。

第三阶段,末次盛冰期后的气候回暖期到更新世至全新世的转变阶段为爆发期。此阶段细石叶技术在中国北方地区遍地开花,是最主要的技术类型,含细石叶技术遗存的遗址常以地点群的形式出现,单纯的传统石核-石片剥片技术的遗址不多见。该阶段细石叶技术的特点表现在宽楔形、窄楔形、柱形、锥形石核等多种技术类型并存,且同一个遗址中存在多种技术类型,相比之下船形石核大幅度变少等方面。宽楔形石核分布区为华北腹地、西北地区,东北地区也少量存在,涌别系窄楔形石核分布区以中国东北地区为主、泥河湾盆地是其南缘,地理区域上与融合期船形石核和窄楔形石核两个技术类型的分布区重合度较大。

第四阶段,进入全新世之后的衰落期。细石叶技术在中国北方地区的衰落并不同步,其在不同生态区域扮演的角色不尽一致。随着定居模式的出现和加强,华北腹地的人群社会组织结构改变,经济方式转变,动植物资源的驯化一定程度上满足了这些人类的食物需求,狩猎在经济生活中所占比重减小,同时人群的流动性降低,对高度流动所需的生产、生活工具需求量减少,细石叶技术呈现从巅峰到衰落的变化,说明细石叶复合工具的功能并不是处于定居状态的人群生存所必需的。处于东北、内蒙古中南部地区的人群,他们并没有采取彻底的农业经济方式,而是以渔猎采集或继续维持高度流动的经济模式维持生计,细石叶技术更为精湛,在人类适应生存中发挥生产、生活上的补充性作用。青藏高原的环境条件更为恶劣,到达这一区域的人群,仍然利用细石叶技术的技术优势,为获取资源服务,此状态持续到更晚的年代。

(作者单位:中国人民大学历史学院 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)