“史诗”系列·文研讲座194

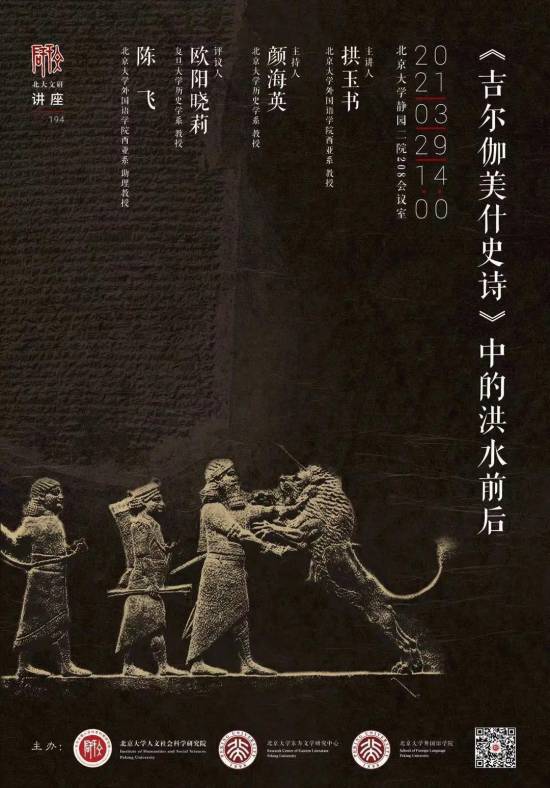

2021年3月29日下午,“史诗传统与文明互鉴”系列第一讲“《吉尔伽美什史诗》中的洪水前后”在线举行。北京大学外国语学院西亚系教授拱玉书主讲,北京大学历史学系教授颜海英主持,复旦大学历史学系教授欧阳晓莉、北京大学外国语学院西亚系助理教授陈飞评议。

首先,拱玉书老师从《吉尔伽美什史诗》(以下部分简称为《史诗》)译本的参照本、《史诗》的主要内容、吉尔伽美什可能生活的历史时期、吉尔伽美什其人进行了详细的介绍。吉尔伽美什是古代苏美尔城邦乌鲁克(Uruk)的国王,大约生活在公元前2900一前2800年间。乌鲁克地处两河流域冲积平原南部,位于现在的伊拉克境内,遗址叫瓦尔卡(Warka)。两河流域指幼发拉底河和底格里斯河流域,古希腊人称这个地区为美索不达米亚(Mesopotamia),意为“河流之间(的土地)”。所以,这个地区的古代文明也被称为美索不达米亚文明,包括苏美尔文明、阿卡德文明、巴比伦文明、亚述文明和古波斯文明。

吉尔伽美什的各种传奇故事以口头形式在民间流传了几个世纪,到了乌尔第三王朝时期(约公元前2100一前2000年),其中的一些故事开始以文本形式流传。乌尔第三王朝的统治阶层是苏美尔人,官方语言是苏美尔语,因此,这些文学作品都用苏美尔语书写,每个作品讲一个独立的故事,如《吉尔伽美什、思启都与冥界》和《吉尔伽美什与天牛》。

讲座中,拱玉书老师介绍了几种《史诗》译本,其中有英国学者乔治(A.R.George)的《巴比伦语吉尔伽美什史诗》(2003年)和德国学者毛尔(S.Maul)的《吉尔伽美什史诗》(2005年)。这两个译本代表了百余年来西方学者在《吉尔伽美什史诗》研究方面取得的最高成就,也是拱玉书老师翻译《史诗》时的重要参照。

在对吉尔加美什其人和《史诗》背景进行了简要的介绍后,拱玉书老师开始切入一个传奇故事,这便是“史密斯传奇”,淹没了两千余年的《史诗》就是随着这个传奇浮出水面的。1872年,乔治·史密斯在大英博物馆整理泥板时,发现了一块记载了洪水故事的泥板。同年,他以《迦勒底人的洪水故事》(The Chaldean Account of the Deluge)为题做了报告,向世人宣布了这一重大发现。从此拉开了研究和翻译《吉尔伽美什史诗》的序幕,在多得不可胜数的各国学者的共同参与下,经过近一个半世纪的共同努力,终使这部人类历史上的文学杰作从残缺不全,甚至是支离破碎的状态,变成了如今见到的情节连贯、脍炙人口的《吉尔伽美什史诗》。可以说,《吉尔伽美什史诗》的研究过程本身已经成为一部“史诗”。

在对《史诗》的大致内容、母题进行梳理的基础上,拱玉书老师引入了本次讲座的主题,即立足《吉尔伽美什史诗》,纵观西亚上古版洪水。拱玉书老师在报告中着重回答了四个问题:《吉尔伽美什史诗》的洪水故事之前,有哪些版本的洪水故事?《吉尔伽美什史诗》中的洪水故事从何而来?《创世纪》当中的洪水神话是否来自于《吉尔伽美什史诗》?公元前4世纪亚历山大时期的巴比伦祭司贝洛索斯版洪水故事原貌是怎样的?

拱玉书老师首先展示了一个图表,这个图表包括所有已知的西亚上古版洪水故事。从这个图表我们看到,不但《吉尔伽美什史诗》中有洪水故事,在《史诗》之前已经有若干个洪水故事,之后也有若干个洪水故事。图表还展示了它们之间的关联性。这个图表代表了拱玉书老师对洪水问题所秉持的观点。

拱玉书老师首先介绍了《吉尔伽美什史诗》中的洪水。因为《圣经•创世纪》中的洪水与《吉尔伽美什史诗》中的洪水如出一辙,所以,拱玉书老师在介绍《史诗》版洪水的同时,也把《史诗》版洪水与《创世纪》版洪水进行了比较。接着,拱玉书老师依次介绍了《史诗》之前的各种洪水文本和口头传说,文本包括阿卡德语文学作品《阿特拉哈西斯》中的洪水,古巴比伦版《吉尔伽美什史诗》中可能存在的洪水,苏美尔语版的《洪水故事》;关于口头传说,拱玉书老师根据一些苏美尔语文学作品中关于洪水的描述,认为至少在乌尔第三王朝时期(约公元前2100-2000年),洪水故事已经在民间流传。

关于《创世纪》中的洪水神话是否来自于《吉尔伽美什史诗》的问题,拱玉书老师不同意《创世纪》中的洪水神话可能来自于《吉尔伽美什史诗》的这一普遍说法。在乔治·史密斯发现了《吉尔伽美什史诗》泥板后,人们便理所当然地认为两者之间有直接的继承关系。那时,人们对洪水故事的来源和传播情况了解不多,形成这样的想法也很自然。但根据现在掌握的材料判断,《创世纪》洪水不一定来自《吉尔伽美什史诗》。

《阿特拉哈西斯》成文于古巴比伦时期,是用当时的官方语言阿卡德语书写的,写在三块泥板上,每块泥板分为8栏,每栏50余行,共约1250行,是一部长篇叙事诗。《阿特拉哈西斯》不但描述了创世,还描述了众神采取的减少人类数量的措施——瘟疫和干旱,在这两项措施都不奏效的情况下,神决定发洪水灭人类。这部作品中讲述的洪水故事与《创世纪》中的洪水故事有诸多共同点,所以,拱玉书老师认为,《创世纪》中的洪水与《阿特拉哈西斯》中的洪水关联性更大。《阿特拉哈西斯》版洪水没有神赋予洪水幸存者永生的情节,这一点尤其与《创世纪》中的洪水故事相吻合。

关于《吉尔伽美什史诗》中的洪水从何而来的问题,拱玉书老师也不同意那种认为标准本《吉尔伽美什史诗》中的洪水来自于《阿特拉哈西斯》版洪水的普遍说法。拱老师先介绍了古巴比伦《吉尔伽美什史诗》的基本情况。这个版本是最早的阿卡德版《吉尔伽美什史诗》,因为成文于古巴比伦时期(约公元前1800-1600年),所以叫古巴比伦版《吉尔伽美什史诗》。这个古巴比伦版史诗由多块泥板组成,但具体由多少块泥板组成不详。在目前已经发现的泥板中,有2块保存相对完好,一个是宾夕法尼亚大学收藏的泥板(OB P),另一块是耶鲁大学收藏的泥板(OB Y)。这两块泥板分别是古巴比伦版《吉尔伽美什史诗》的第二块和第三块泥板。

除了上述两块泥板外,还发现一些泥板残片,比如由收藏家肖恩所藏的泥板上记载了相当于标准版第四块泥板的内容;源自西帕尔(Sippar)的一块泥板讲述了“希杜丽论人生”,相当于标准版《史诗》的第九块泥板;这块泥板还讲述了吉尔伽美什与船夫一起造船去见乌塔纳皮什提的情节,相当于《史诗》的第十块泥板。很显然,古巴比伦版《史诗》几乎涵盖了后来十二块泥板《史诗》的所有母题,包括洪水故事,但这部分目前尚未发现。

拱玉书老师认为古巴比伦版《吉尔伽美什史诗》与标准版《吉尔伽美什史诗》没有太多区别,所以,关于“《吉尔伽美什史诗》中的洪水故事从何而来?”这一问题,拱玉书老师认为,来自于古巴比伦版《吉尔伽美什史诗》,这是顺理成章的事情,不可能来自于《阿特拉哈西斯》。这一回答基本上反驳了学界之前的推测——《吉尔伽美什史诗》的洪水故事是从《阿特拉哈西斯》版本流传下来的。《阿特拉哈西斯》和《吉尔伽美什史诗》是两个完全不同的故事,叙述结构和叙事目的完全不同。标准版《吉尔伽美什史诗》完全没有理由抛弃古巴比伦版《吉尔伽美什史诗》中的洪水,而去采纳《阿特拉哈西斯》中的洪水。此外,《阿特拉哈西斯》版本与标准版《史诗》最大的区别在于前者没有“神赋予洪水幸存者永生”的叙事,这个情节完全超出了《阿特拉哈西斯》的构思。

苏美尔语版洪水故事包括大部分洪水故事共有的一些母题,但这个版本的洪水故事没有放鸟探陆的情节。这个版本显然不是标准版《吉尔伽美什史诗》洪水的直接来源。从时间上看,这个版本早于已知的任何阿卡德语的洪水故事,但在多大程度上影响了阿卡德语版洪水故事,目前还无法下结论。

最后,拱玉书老师讨论了贝洛索斯版本洪水故事,进而回答了本次讲座的最后一个问题,即“亚历山大时期(公元前4世纪)的祭司贝洛索斯版本的洪水故事原貌是怎样的?”

贝洛索斯是公元前四世纪的巴比伦祭司,与亚历山大帝同时代的他晚年移居希腊,用希腊语撰写了三卷本《巴比伦尼亚志》,洪水故事在第二卷里,此书原著失传,今人所知内容都是通过后人的引用流传下来的。洪水故事主要是通过波利希斯托和阿比德努斯的引用才流传至今的。但这两个人的“引用”不是直接引用原文,而是有所取舍,删去的内容远远多于保留的内容。按照拱玉书老师的推测,贝洛索斯所记载的洪水应该非常精彩,内容应该非常丰富,应该有苏美尔语洪水故事和《吉尔伽美什史诗》中的洪水故事的基本框架,绝非像波利希斯托和阿比德努斯所叙述的那样简单。贝洛索斯不但继承了传统的洪水故事所具有的基本要素,还创造性地发展了传统的洪水故事,加入了一些此前从未有过的元素。

接下来,讲座进入评议环节。颜海英老师认为,《吉尔伽美什史诗》已经变成了一种超级符号,代表的是一种探寻。这个故事之所以能够流传几千年,离不开那些传承经典的人——每一代人通过探寻、融合与再造,将经典延续下去。在这个过程中,除了探寻,还有记忆与回忆。从拱玉书老师的最新观点来看,人类曾经是永生的,而到了吉尔伽美什的时代,永生早已成为过去时。如今,寻找永生的吉尔伽美什也成为过去。但传奇还在延续,后人用不同的方式延续这一传奇,每一代人都在以自己的风格打造不同的传奇。

欧阳晓莉老师赞同颜老师所说对于经典的学习本身就是一种传承,她提出四个问题与拱玉书老师讨论。其一,关于《阿特拉哈西斯》与《吉尔伽美什史诗》中洪水故事的关系问题,基于名字替换(在史诗的第十一块泥板中主人公的名字由乌塔纳皮什提转变成了阿特拉哈西斯)、放鸟探陆情节的创新,以及《阿特拉哈西斯》的古巴比伦语版本,欧阳老师认为史诗中洪水故事的来源是《阿特拉哈西斯》史诗。对此,拱玉书老师回应道,可以把阿特拉哈西斯当作一个名字来读,也可以把它当作一个定语,即“智者”,仍指乌塔纳皮什提。《阿特拉哈西斯》可能也不是原创,而是改编自某苏美尔语文学作品,所以,如果问《吉尔伽美什史诗》(指古巴比伦版)中的洪水来自哪里,那一定不是《阿特拉哈西斯》,而是某苏美尔语洪水传统。

其二,《圣经》中的诺亚方舟故事来自于《阿特拉哈西斯》而非《吉尔伽美什史诗》,欧阳老师对此也有疑问——疑问之处仍然是放鸟探陆的情节,因为这一情节并没有在《阿特拉哈西斯》中出现过。另外,《阿特拉哈西斯》最后强调了控制人口增长的主题,这与《吉尔伽美什史诗》以及《圣经》中的诺亚方舟故事的语境是有区别的。因此,对于这三个故事的传承关系还有待讨论。拱玉书老师在回应时表示,《阿特拉哈西斯》中不是没有放鸟探陆的情节,而是这个情节恰巧处于泥版残缺处,没有保存下来。减少人口是《阿特拉哈西斯》的主题,《创世纪》有自己的主题,洪水过后,情节按照各自的需要发展,不可能一致。但主人公没有因为逃过洪水劫难而获得永生,这一点是一致的。拱玉书老师认为,《圣经》洪水故事的来源是非常复杂的,《圣经》中的洪水故事与《阿特拉哈西斯》中的洪水故事更接近。

其三,现存的很多作品的抄本都是源自古巴比伦时期的学堂泥板,因此只能推测像《吉尔伽美什之死》之类的文学作品可能的成文年代,欧阳老师提出了这部作品是否有创作于乌尔第三王朝时期的其他证据问题。拱玉书老师认为,实凿证据没有,但有理由相信这些作品是乌尔第三王朝时期的原创。理由一,这些作品描述的对象和情景都属于乌尔第三王朝,如乌尔娜玛赞,舒尔吉赞,等等。理由二,古巴比伦时期政权已经发生更迭,官方语言已经发生变化。乌尔第三王朝已经成为前朝,而阿卡德语已经成为死语言(可能在小范围内仍在讲)。这个时期的文人不去赞美当朝国王,而不遗余力地用前朝的语法去赞美前朝国王,这有悖情理。还有其他证据。总之,古巴比伦时期“生产”的文学文本,原创应该在乌尔第三王朝时期,最迟在稍后的伊辛-拉尔萨时期。

最后由陈飞老师点评。陈飞老师认为,“注者,著也”。从文本校注以及文献翻译角度来讲,拱玉书老师译注的《吉尔伽美什》体现了信、达、雅这三重境界。在楔文的文化传承中,《吉尔伽美什史诗》是一部现象级的作品,洪水的主题则可以被认为是现象级的作品中的现象级的主题。通过本次讲座,我们会发现传统在某种条件下会发生流变,而流变则体现在创作者的现实关怀中,例如第十二块泥板与其他泥板的关系并不是特别紧密,而这种变化在很大程度上也受到了创作者本人所属的时代坏境的影响。