内容提要:本文着重考察了德国伊朗学家赫尔曼在21世纪初公布的28件阿耳迭必勒波斯文命令文书。这些文书对于研究蒙古统治伊朗时期的民事法律惯习,特别是研究与土地所有权相关的法律具有极高价值。阿耳迭必勒命令文书中频繁出现伊利汗国时期的几种重要法律渊源,包括蒙古统治者及其代理人颁布的圣旨(yarlīgh)和命令(üge)、伊斯兰教法(sharīʹa)和部分地方习惯,呈现了沙里亚法以及沙里亚法与蒙古法互动关系的许多具体细节。由于蒙古人在被征服地域在法律领域实施“各依本俗法”的“属人主义”统治原则,并未试图以蒙古法来取代穆斯林族群通行的伊斯兰教法,上述几种法律渊源在土地所有权关系的调整方面均具有法律约束力,构成了一种彼此互补和支撑的共存格局。

一、蒙元帝国官文书研究视野中的阿耳迭必勒文书

阿耳迭必勒(Ardabīl)是伊利汗国阿塞拜疆地区阿耳迭必勒省的首府(今伊朗西北阿尔达比勒省境内),在蒙古西征中曾三度被蒙古军攻占和屠掠,在伊利汗国时期一度重归繁荣。[2]1970年8月,德国伊朗学家赫尔曼(Gottfried Herrmann)在阿耳迭必勒苏菲长老萨甫丁(ShaikhṢafī-al-dīn)圣墓的“瓷器库”(chīnī-hᾱna)中发现了一批阿拉伯文和波斯文文书。这些文书当时储藏在立柜和板条箱中,约有500多件,属于当地的一大传统宗教势力——苏菲教团的教产,然而具体来源和传承不明。阿耳迭必勒文书大部分系私人文书,其中却保存有一件蒙古统治时期的蒙古文圣旨和约40件其他类型的波斯文命令文和公文。[3]在这一时期的伊朗地区,此前仅有极少数圣旨或圣旨残片存世,阿耳迭必勒文书的珍贵史料价值是毋庸置疑的。自1973年始,赫尔曼与另一位伊朗学家德福(G.Doerfer)合作发表了对其中三份命令文的系列研究。2004年,赫尔曼出版了《蒙古统治时期的波斯文文书(文本和图版)》(Persische Urkunden der Mongolenzeit:Text-und Bildteil),将该时期文书中被判定为最有价值的部分(28件文书)影印复原,并以左右两栏分置波斯文原文和德文译文,后附专名的详细注解。本文的主要研究素材就是这28件文书。

赫尔曼后来公布的这28件文书,产生于回历687年(公元1288年9月,元至元二十五年)至785年5月(公元1383年7月,明洪武十六年)之间,大致跨越了伊利汗完者都至不赛因、蒙古权臣争立傀儡汗的战乱期以及札剌亦儿王朝。其中有23件文书出自异密和维即儿(宰相),2件出自君主,1件出自宗王,1件出自哈敦,1件出自税务官厅(迪万),可谓覆盖了相当于元代命令文书中的“圣旨”“懿旨”“令旨”“钧旨”和“剳付”等多种类型。以国书、公函、布告、谕旨、委任状、通关文牒、特许状、免税免役证明、土地财产捐赠文书等各种形式流传迄今的“命令文书”,素来是蒙元帝国官文书的重要组成部分。依据杉山正明从使用语言、书写文字和存世状况三方面对命令文书的细致分类,这28件文书应属于16类中的第9类:“以阿拉伯文字写的波斯语文书、碑刻和典籍”(アラビア文字ぺルシア語の文書·碑刻·典籍)。[4]

对于蒙古帝国分立出的几大区域性政权颁布的命令文书,杉山正明、船田善之、堤一昭、张帆和党宝海(元朝部分),贝勒津、格里戈里耶夫和乌斯曼诺夫(М.А.Усманов)(金帐汗国部分)以及前文提到的赫尔曼、德福、宫纪子(伊利汗国部分)等学者均做过十分出色的研究。[5]不过,这些成果基本属于语文学和文献学范畴的研究,主要关注文书的产生和流通机制、起首语和结构层次、玺印和花押等“外在”方面(乌斯曼诺夫称为внешняя критика或“外部批判”),对于文书“内在”的历史分析(внутренняя критика或“内部批判”)却多付诸阙如。[6]杉山正明和乌斯曼诺夫都指出过这一遗憾。[7]就本文论及的28件文书的“外部批判”而言,赫尔曼书的导言部分《论蒙古统治时期的公文制度》已从文书学角度做了详尽的介绍,而进一步细读这些文书,还可以发现,其中较为频繁地出现了包括蒙古法和伊斯兰教法在内的、当时具有法律约束力的各类规范。因此,这部分命令文书,恰可以作为杉山正明所言“直接反映蒙古帝国的政治和统治的实际情况”,特别是反映蒙古统治伊朗时期的法律渊源和法律运行实态的素材加以利用。

二、阿耳迭必勒命令文书的法律史价值与局限

在具体分析阿耳迭必勒命令文书的法律内容之前,我们须对这批文书的法律史价值及其局限性作一个总体和基本的判断。

首先,据赫尔曼的统计,28件阿耳迭必勒命令文书中有近三分之一涉及与农业地产相关的纠纷,数量上仅次于这一类的是禁止非法课税的命令文书,另外一些则涉及土地的转让和产权证明、宗教慈善产业(瓦克夫)或委任税收官员等不同内容,这些文书多数与阿耳迭必勒苏菲教团的产业有关。[8]换言之,阿耳迭必勒命令文书的主要内容是地区性和社会经济面向的。其中,与本文研究对象尤为相关的是涉及民法的物权范畴,具体而言就是地产(波斯文milk)和土地所有权(milkiyyat)的部分。随着军事征服的完成,土地占有与围绕土地产生的各类纠纷,包括蒙古统治者对土地所有权的管理和调节,确实成为了这一时期伊朗地区的重大社会经济问题。拉施特《史集》的《合赞汗传》中收录了合赞汗颁布的五道长篇诏令(yarlīgh)的完整抄件,全部涉及土地产权问题,亦可见一斑。[9]胡兴东就元代民事法律得出的判断之一:“土地是农业经济的根本,于是在物权法体系中,核心和基础是土地所有权”,而其他各种物权关系都是与土地相关联而派生的,[10]这对于蒙古统治下的伊朗也是适用的。

然而,正如伊朗史家兰普顿(Ann K.S.Lambton)在名著《波斯的地主和农民:关于土地所有制和土地收入管理的研究》中指出的,蒙古统治时期的伊朗地区存在多种土地所有形式,包括yūrt(营盘地)、dīvᾱnī(官地)、īnjū(统治家族成员的封地)、‘auqᾱf(宗教地产)和milkī(私人地产),还有后来合赞汗引入的军事采邑性质的伊克塔制(iqṭᾱʹ)。[11]因此,我们虽可以认为,阿耳迭必勒命令文书的法律史价值更多地体现在民事法律,特别是与土地所有权相关的具体内容方面,此其重要价值。同时,也应认识到,这28件文书远未能覆盖上述全部所有制类型,而集中于私人地产、宗教地产和伊克塔等少数几种关系,此亦其局限。

其次,迄今我们对于伊利汗国的法律制度之具体细节了解不多,但通过摩根(D.O.Morgan)、兰普顿、德福和施普勒(Bertold Spuler)等人的开拓性研究可知,蒙古统治时期的伊朗存在着蒙古法和伊斯兰教法(sharīʹa,或称沙里亚法)并行的复合法律体系:蒙古人内部的纠纷或与蒙古国家的重大事务有关的案件,主要依据蒙古习惯法或由札鲁忽(yᾱrghū)法庭依据札撒(yᾱsᾱq)进行处理。札鲁忽法庭一般由数名札鲁忽赤组成,长官为札鲁忽异密(umarᾱ-yi yᾱrghū),这是一套与沙里亚法在实体和程序上都存在极大差异的制度。穆斯林构成了被统治人口的绝对多数,他们的社会生活和经济交往遵循教法规定,其法律纠纷由蒙古统治者所任命的卡迪(qᾱḍī,法官)在沙里亚法庭上依据传统法律学说(fiqh)和法律解释(fatwᾱ)处断。至于犯有贪渎的国家官吏,则多由统治者授权召开的各级马扎里木法庭(mazᾱlim)进行审理。[12]此外,在处理穆斯林的日常纠纷时,卡迪往往并不严格以成文法为准据,而更多地扮演调解人和仲裁人角色(例如,伊本·白图泰在《行纪》中就曾详细地描述了马儿丁的大法官不鲁罕丁·毛夕里成功化解一起因丈夫未完成教法规定的婚姻义务而导致的家庭矛盾)。[13]

然而,在28件阿耳迭必勒命令文书中,上述这一整体制度架构只是得到了极其碎片化的体现。的确,这些命令文书的字里行间频繁出现了某些具有法律约束力的规范,主要包括蒙古统治者及其代理人颁布的圣旨(yarlīgh)和命令(üge)、沙里亚法(包括某些与卡迪司法有关的活动),加上个别与习惯法相关的记载,此其重要价值之二。但这些内容仅能覆盖蒙古统治下伊朗地区各类法律规范的一小部分,尽管这一小部分的确非常重要,却未能涉及札撒、札鲁忽或卡迪调解等重要方面,此其局限之二。

综上所论,阿耳迭必勒命令文书或许不是对蒙古法和伊斯兰法这类实体法进行单独研究的理想素材,其主要价值毋宁在于为这些不同的法律渊源提供了一个特殊的、具体的“邂逅”和“交汇”的场所——通过研究阿耳迭必勒命令文书,首先可以回答的是此前很难找到材料具体阐述的一个重要问题:在伊利汗国时期,若以土地所有权这样一个十分重要却又相对狭窄的法律调整对象为例,哪些法律渊源成为了具有实际约束力的规范?而这些规范彼此又处于一种什么样的共存关系或结构之中?

三、阿耳迭必勒命令文书中的yarlīgh与üge

在这28件阿耳迭必勒命令文书中,究竟存在哪些蒙古统治阶级用来调整土地所有权以及相关财税的法律或(准确地说)法律渊源?

处于最高层次的就是蒙古统治者及其代理人颁发的命令文书本身。杉山正明将蒙古帝国的命令文书分为大汗颁布的圣旨(即yarlīgh)和皇后、诸王及下属大臣、诸将发布的命令(即üge)两大群体,这些命令文均是以蒙古语口头发布而译写为回鹘体蒙文或其他被统治民族的语言文字。[14]yarlīgh源自突厥语,《蒙古秘史》汉字音写多作“札儿里黑”。朝克图先生指出,前者在古代突厥民族中是指带有神秘性质的“天之命令”,在蒙古帝国时代主要是指长生天护佑下成吉思汗及其继承者发布的命令。[15]而üge就是蒙古语的“言语”的意思,杉山正明认为,术赤、察合台和旭烈兀各兀鲁思的君主发布的命令,严格来说应该用üge来表示,尽管在波斯文史料中经常见到伊利汗国君主也以yarlīgh的名义发布命令,但这些情形多是适用于国内,而外交国书的起首语仍然是üge。[16]德福考察了波斯文史书中yarlīgh的实际使用情况,认为yarlīgh有圣旨(德文:kaiserlicher Erlaß)、诏书(Edikt)、法令(Dekret)、委任状(Bestallungsurkunde)、授权书( Vollmachtsurkunde )等涵义。[17]杉山正明和朝克图先生都同意,这些由蒙古统治者及其代理人不时发布的命令文书,其实很大程度上成为了各个被统治地域的法律规范的来源。[18]因此,我们将yarlīgh与üge作为阿耳迭必勒命令文书所见之第一层次的法律渊源。

这28件阿耳迭必勒命令文书中很大一部分,本身就是直接以üge名义颁布的命令。例如,第1号文书(1288年)内容是命令卡迪法官不得拖延对某起地产纠纷案件的审理,第2号文书(1292年)内容是授权苦修者管理专为旅客和穷人设立的一处慈善产业,两件文书均以乞合都时期的大异密拜的迷失之名义发布,波斯文起首语是“Bᾱytmish sūzī”,[19]即“拜的迷失的言语:……”第21号文书(1354年)是为阿耳迭必勒教团长老撒都鲁丁颁发的护持文书,免除他在萨拉夫-阿巴德村产业的赋税。该文书的起首语颇为特殊,是金字书写的蒙古文“Malik Ashrab ügemanu”,[20]即“我,蔑力阿施拉甫的言语:……”第10号文书(1331年)是命令以某地税收支付一笔俸禄,其颁布者是不赛因汗的迪尔沙德哈敦,起首语作“farmᾱm-i Dilshᾱd”,[21]或可译为“迪尔沙德(哈敦)的懿旨”。在起首语üge之下则是命令文宣谕的对象,仅举一例:第7号文书(1305年)是由完者都的异密忽辛确认某位卡马鲁丁合法拥有帖必力思和阿耳迭必勒的四处地产,命令文的起首语可译为:“帖必力思和阿耳迭必勒等处八思哈每根底,蔑力每根底,官人每根底,税务官每根底,必阇赤每根底,税吏每根底,忽辛的言语(ḥusain sūzī),云云”。[22]此类单纯以üge名义颁布的命令文亦见第13、15、22和23号文书。

尽管作为法律渊源,yarlīgh比üge拥有更高级别的行政—法律权威,在28件阿耳迭必勒命令文书中仅有两件可算作yarlīgh的圣旨,即勒令在阿耳迭必勒教团土地上非法耕种的农民向地主缴纳地租的第25号文书(1373年)和任命查税官员的第26号文书(1379年),这两件文书都是伊利汗国分裂后的札剌亦儿地方政权颁布的,故自诩其王言为“诏令”(ḥukm-i yarlīgh),且在圣旨正文中,yarlīgh是以金字抬头书写的。[23]

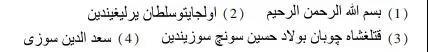

除开上述直接以üge名义颁布的命令和两道圣旨外,剩下的阿耳迭必勒命令文书几乎都应该算作“诉诸yarlīgh权威而颁布的üge”,即在起首语先称“某汗圣旨(yarlīgh)里”,后接“某人的言语(üge)”的格式。例如,关于裁决终止非法占有地产份额的第8号文书(1321年),起首语是:“Abū Saʹīd Bahᾱdur khan-i yarlīghīndīn,Chūbᾱn sūzī”(不赛因-把阿秃儿汗圣旨里,出班的言语)。[24]与此相似的是札剌亦儿王朝统治者颁发的第24号文书(1380年),作“az ḥukm-i yarlīgh-ijahᾱngushᾱy,Sulṭᾱn Shᾱh sūzī”(世界征服者之圣旨里,莎勒坛沙的言语)。[25]此外有一类起首语稍显繁复,带有文书学上所谓的“起首语”(Invocatio)(对应元代白话圣旨中的“长生天气力里”句式,然已呈现伊斯兰式),如裁定非法耕种瓦克夫土地纠纷的第6号文书(1305年)开头就引用了《古兰经》“法谛海”章首句:[26]

意即“(1)奉至仁至慈的安拉之名,(2)完者都算端圣旨里,(3)忽都鲁沙、出班、孛罗、忽辛、孙彻诸人钧旨里,(4)撒都丁言语:……”。这类“起首语”还包括第5号文书(1305年)的“吾托靠安拉!”第16号文书(1349年)的“他是永生不灭的安拉”,等等。[27]不仅命令文的形式本身,在文书正文中,特别是在证明土地所有权的合法性质时,亦时见引用前代统治者颁布的yarlīgh作为关键证据的情形,如前述第8号文书(提到了阿鲁浑汗的yarlīgh)。[28]

四、阿耳迭必勒命令文书中的sharīʹa与ʹurf

透过阿耳迭必勒文书审视伊利汗国和此后分裂时期与土地所有制相关的法律渊源,在第一层次即统治阶级针对不同诉讼颁发的yarlīgh与üge之下,就是数百年来支配穆斯林社群的传统伊斯兰教法(沙里亚法)。[29]在这一时期,它也是蒙古征服者藉以调整土地占用关系的重要准据。在阿耳迭必勒命令文书正文中,沙里亚法和卡迪司法也被屡屡提及,大致可以区分为以下两类情形:

一类情形是单纯地诉诸或者强调沙里亚法的权威,这类情形中提到的沙里亚法是一种抽象和总括的概念。例如前面提到的异密拜的迷失命令卡迪法官从速且公正审理地产纠纷案的第1号文书,正文就两次(第13、16行)提醒法官的裁决应该“符合伊斯兰沙里亚法的规定”(赫尔曼的德译文为“Sowie es das Gebot des islamischen Religionsgesetzesist”)。[30]第5号文书(1305年)是异密忽都鲁沙以伊利汗完者都名义发布的命令文,要求停止对瓦克夫地产的非法占有,认为这一在瓦克夫地产上自行耕种的活动属于“违反沙里亚法”(波斯文:az sharīʹat tamarrud mī-jūyand),因而是“不可容忍的”。[31]前面提到的第8号文书(旨在终止对地产份额非法占有)也提到,被告人对这一份额的占有“违反沙里亚法”(bi-khalᾱf-i sharīʹat)。[32]第28号文书(1383年)命令营盘军马不得骚扰和科敛属于阿耳迭必勒教团产业的楚拉儿镇(Churar),警告:“不以是何人等,不得违反沙里亚法(bi-khalᾱf-i sharīʹat)进入该镇,科差骚扰。”[33]在引据沙里亚法方面,与上述文书相似的还有命令布卢尼克村(Burunīq)的农民向地主交纳规定地租的第9号文书(1323年)和第13号、第24号文书,等等。

文书正文中另一类对沙里亚法的援引,根据上下文不难判断为较明确而具体的法律主张,尤其是指符合沙里亚法规定的程序,抑或经由沙里亚法庭批准和登记的契约文件。第3号文书是一份乞合都汗的异密阿合马确认地产所有权的命令文,上方有14位证人的证词,其中最后两份证词均指出,这份产业的所有权符合“教法规定的契约(qabᾱla sharʹī)”。[34]以异密太傅名义颁布的第4号文书(1301年)确认,在本次对阿耳迭必勒官地的清理登记中,坎兹瓦纳克村(Kanzvᾱnaq)并非伊克塔地产,主要原因是原地主苫思丁递交了“符合沙里亚法且经过时任卡迪批准的(买卖)合同”(qabᾱla-hᾱ va ḥujjat-hᾱ-yi sharʹī va musajjal-i qażᾱ-yi vaqt)。[35]前述由异密忽辛确认卡马鲁丁地权的第7号文书则指出,地主递交的“多种无可挑剔的文件”证明,标的土地是“通过符合沙里亚法购买的方式获得的”。[36]换言之,不属于沙里亚法中的al-bᾱṭᾱlᾱ或者是al-fᾱsᾱdᾱ这一类可使交易行为无效的购买,在本质和形式要件上也都不违反沙里亚法。[37]更为具体的沙里亚法相关内容还可见第16、17、18这三件文书(1349年),均为佃种地主马合谋·察剌别儿迪的土地的农民应按照规定缴纳租金的命令,其中提到,这块耕地的“ḥudūd va sᾱmᾱn”(各边界,类似中国传统民事习惯中的“四至”):“在帖必力思法庭上被证明为:自人烟稠密的大道至阿哈耳,自田地至卡姆都勒,自黑色石头至阿德拉纳卢德”,且是按沙里亚法的交易方式而购得的。[38]这项说明显然与沙里亚法规定,在不动产交易时,地块应该“根据它与周边地产的相对关系加以描述”有关(即中国传统民事习惯讲究的“四至分明”)。[39]

尽管沙里亚法被认为调整穆斯林在公私一切领域的各种关系,它仍然为习惯或者惯例发挥作用留下了余地。伊斯兰古典法学理论承认习惯(阿拉伯文ʹurf和ʹᾱdah)是沙里亚法的一种辅助性的渊源,多体现于“逊奈”“公议”和“优选”;在近代之前的穆斯林社会,习惯与沙里亚法既存在交集,又不完全为其兼并,在社会经济生活特别是农业、灌溉和税收中尤其起到重要作用。[40]阿耳迭必勒命令文书中有三处提到了地方习惯或者惯例。前述第9号文书要求布卢尼克村(Burunīq)的农民向地主交纳规定地租,措辞如下:“他们应将合纳租钱按照该省习惯的额度(bar mūjib-i maʹhud-i īn vilᾱyat),并遵照沙里亚法之规定,分夏冬两季交付。”[41]其他两处分别是本文第三节提到的两件圣旨,其中第25号文书的主题与第9号文书类似,也是要求农民向地主(阿耳迭必勒教团)缴纳地租,其额度为“习惯的比例”(bamūjib-i‘ᾱdat);第26号任命查税官员的文书末尾要求当地百姓“依照习惯的份额”向该名官员支付俸禄。[42]这两处“习惯比例”或“额度”,赫尔曼分别译为“gewohnte Höhe”和“übliche Höhe”,都含有约定俗成之意,颇类似于宋元民事法律中的“本乡则例”或“乡原体例”。[43]

五、阿耳迭必勒命令文书中的蒙古法与伊斯兰法共生形式

至此,我们分别探讨了文书中所见各类伊利汗国的法律渊源以及它们所处的相对层级。最后,我们还可以进一步探究一下其中最重要的一对关系——以yarlīgh或üge为代表的蒙古法渊源同沙里亚法渊源的相互关系,二者是竞争的,还是互补的?

事实上,前节已经很清楚地描述了,作为蒙古统治者针对不同诉讼颁发的裁决命令,yarlīgh和üge如何强烈诉诸沙里亚法认可的程序或证据。这种二合一或三合一的关系在行文上最为典型的反映当属第6号文书:“撒都丁的言语(sūzī):诸人须依照背面抄写之圣旨(ḥukm)行事,沙里亚法若何规定(ki ḥukm-i sharīʹat ast),则此案当据以裁决。”[44]这是问题的一方面,另一方面,一些文书还明确提到,虽然命令文明确支持诉请人的主张,然而在具体操作上,次级地方司法权也就是卡迪司法,仍然是不可绕过的环节。在第1号文书中,异密拜的迷失接受木札答丁等人的诉请,命令两位卡迪法官(撒都剌丁和宝合丁)审理一起地产纠纷案:

我将此案件交付于汝等之手,汝等应一如沙里亚法之规定,公正裁决,不可偏颇。因此,任命汝等为法官(qażīva ḥᾱkim),期待汝等能实行正义。若此番汝等不能结案,不能依照沙里亚法之规定作出最终之公正裁断,将受到圣旨(yarlīgh-i buzurg)之严惩。汝等宁不知惧。[45]

与此类似的尚有第27号文书(1380年),该命令文责成巴忒剌丁和蔑力马合谋以及干连村庄的头人为阿耳迭必勒教团的土地招集逃户耕种抛荒土地,并不得擅自科敛骚扰,而今后“不以何许人等,若对此事提起诉讼(daʹvᾱ bᾱshad),当前往沙里亚法庭,并不得违反沙里亚法,擅自骚扰科敛。”[46]

为从上述两方面更形象地阐述蒙古法渊源与沙里亚法渊源之间这种上位与下位的互补关系,不妨来看文书中两个具体案例。案例一(由合赞和完者都朝的大异密忽都鲁沙颁布的第5号命令文书):

我信靠安拉。

完者都算端圣旨里,忽都鲁沙的言语,

道与阿耳迭必勒的八思哈、蔑力、卡迪、官员每、税吏每:

阿格萨莱(Āq Sarᾱy)的村庄头人们在属于明迪辛(Mindīshīn)村庄瓦克夫产业的若干土地上耕种,违反了沙里亚法,这是完全不可容忍的。人们如何能违反沙里亚法行事!特此颁布这一命令文书:干连人员应一同前往沙里亚法庭(ba-ittifᾱq ba sharīʹat-i muṭahhar ravand),以便卡迪——依照沙里亚法之规定——审理和裁决。不以是何人等,俱不许阻碍生事,包庇非类。别了的人每有呵,当依圣旨(ḥukm-i yarlīgh)严加惩处。(回历)704年11月中旬,答兰呼都格有时分写来。[47]

案例二(不赛因朝的大异密出班裁决终止非法占有地产份额的第8号文书):

不赛因-把阿秃儿汗圣旨里,出班的言语,

道与拜帖木儿兄弟每:

已故吐拉克·亦思马因的子侄每如今状告,阿耳卡旺(Arkawᾱn)税区的巴儿瓦苦南(Barvarkunᾱn)土地,自先皇阿鲁浑汗(愿真主指引他光明)以来,因先皇圣旨(bar mūjib-i ḥukm-i yarlīgh)赐予他们的父亲为主,且迄今仍由其代理人经管。如今拜帖木儿等人,违反沙里亚法(ba-khalᾱf-i sharīʹat),倚气力夺去前项地产六分之二。被告拒绝依法缴纳所得租税,欺压当地农户。特此颁布这一命令文书,若据状告,日后相干人等不得再行违反沙里亚法,占据巴儿瓦苦南土地,欺压当地民户,亦不得违反沙里亚法插手经营事务。若有人对此判决持有异议,应诉诸卡迪(rujūʹba-qużᾱ)。如卡迪不能判决,应前来我们这里。别了的人每有呵,当依圣旨(ḥukm-i yarlīgh)惩处。蒙古人及伊朗人,不以是何人等,凡耕种巴儿瓦苦南土地,应依照沙里亚法与公平,缴纳租税。人们应当遵照奉行。(回历)721年3月14日,章答儿河汊子有时分写来。[48]

六、结语

(一)综上所述,伊利汗国时期在土地所有权关系的调整方面,具有约束力的法律渊源有蒙古统治阶级及其代理人颁布的yarlīgh与üge,还有沙里亚法以及部分地方惯习。由于蒙古征服者并未试图以蒙古法来完全取代当地穆斯林族群通行的伊斯兰教法,至少从阿耳迭必勒命令文书来看,这些法律渊源构成了一种彼此互补和支撑的共存格局。尽管阿耳迭必勒命令文书仅仅涉及部分社会经济关系和部分法律形式,但作为当时法律制度的一个“斜切面”,这些文书,通过以上的“内部批判”,展示出了重要且具体的图景。

(二)yarlīgh与üge作为蒙古统治者的“命令”或“王言”而具有法律约束力,显非法律史上的特例。在古代罗马法中,“君主谕令”(constitutio principis)就是重要的法律渊源之一。就中国古代法而言,就也存在“前主所是著为律,后主所是疏为令”这类“法学格言”(《汉书·杜周传》)。凡专制君主之诏敕,得为一种“实质的法律”,毋庸多言。不过,也应注意,君主诏敕在未经正式确立并具有法律的形式之前,“谓为法律大部分之渊源则可,直谓之为法律,犹不可也”。[49]yarlīgh与üge也是如此:在波斯文史料中,我们既可以看到具有完全的法律外形的yarlīgh,如前述拉施特《史集·合赞汗传》中抄录的五道yarlīgh,对伊斯兰司法制度和土地制度就具有普遍的法律约束力,也可以看到具有局部法律约束力、针对特定诉讼案件和人群的yarlīgh或üge,即阿耳迭必勒命令文书。罗马法的“君主谕令”包括告示、训示、批复和裁定四种,俱可成为法源,[50]比较而言,阿耳迭必勒命令文书中的yarlīgh与üge更类似批复(rescriptum,皇帝针对私人申诉所作之答复)和裁定(decretum,皇帝针对直接上诉案件宣告的判决),虽仅具有局部的法律效力,然毕竟具备成为完全法律的资格。

(三)在蒙古帝国及其分裂出的四大政权统治地域中,伊斯兰教法的施行情况究竟如何,与蒙古法究竟构成何种关系,颇不易觅得资料加以详细说明。特别是在元朝,伊斯兰教法官卡迪(“哈的”)过问穆斯林社群(回回人)内部“刑名、户婚、钱粮、词讼”大小公事的权力,在元朝中期就遭到了全面压制,“哈的大师止管掌教念经”。[51]由此看来,阿耳迭必勒命令文书中展现的沙里亚法和卡迪司法,以及伊斯兰法渊源与蒙古法渊源的共生关系,具有重要文献价值。与外来的蒙古法影响相比,沙里亚法和地方惯例的运转更大程度上依靠穆夫提、权威法学家、卡迪和法学教师这样一些传统法律角色和地方化的法律实践活动。从阿耳迭必勒命令文书来看,至少在与土地所有权相关的民事法律方面,沙里亚和卡迪司法仍然占据着支配性的地位。yarlīgh与üge主要起到一种辅助和强化沙里亚法在现实中的执行力度的作用,沙里亚法则为民事活动的各种权利界定提供了最终的依据和细节。这两类法律渊源并非是一种竞争关系,而是一种互补关系。然而,之所以如此,主要原因恐怕还在于,蒙古人对被征服族群的治理,在法律上主要遵循“各依本俗法”的“属人主义”原则,[52]加之阿耳迭必勒命令文书主要涉及穆斯林社群内部的一些地产纠纷,因此,沙里亚法在这里被作为重要的法律依据,并不值得讶异。若跃出严格的民事法领域,涉及到营盘地、草场牧地、官地或分封地,沙里亚法与蒙古法的共存关系是否会呈现更具张力和冲突性的一面,尚值得进一步研究。

图片

[1] 本文为2017年度国家社会科学基金重大项目“13-14世纪波斯文蒙古史史料搜集与研究”(项目批准号:17ZDA191)阶段性成果。

[2] 关于伊利汗国时期的阿耳迭必勒,参见Dorothea Krawulsky,Īrᾱn,das Reich der Īlḫᾱne:Eine topographisch-historisch Studie,Wiesbaden:Dr.Reichert Verlag,1978,pp.514-515.

[3] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit.Text-und Bildteil.(Documenta Iranica et Islamica 2).Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2004,pp.1-2.

[4] 〔日〕杉山正明:《モンゴル帝国と大元ウルス》,京都大学学術出版会,2004年,第373~374页。

[5] 关于蒙元时期命令文书的相关研究参见:杉山正明:《モンゴル帝国と大元ウルス》,第372~456页;〔日〕船田善之:《元代の命令文書の開読について》,《東洋史研究》2005年第3卷第4号,第36~67页;同氏:《元代の命令文書の開読使臣について:その人的構成と巡歴ルートを中心に》,《東方学》2006年第111号,第89~106页;同氏:《モンゴル時代華北地域社会における命令文とその刻石の意義:ダーリタイ家の活動とその投下領における全真教の事業》,《東洋史研究》2014年第73卷第1号,第35~66页;同氏:《元代汉文公文书(文书原件)的现状及其研究文献》,彭向前译,杜建录主编:《西夏学》第四辑,宁夏人民出版社,2009年,第84~89页;〔日〕宫纪子:《ジャライル朝の金宝令旨より》,收入同氏著《モンゴル時代の「知」の東西》(下),名古屋大学出版会,2018年,第860~915页;〔日〕松井太、渡部良子:《ジャライル朝シャイフ=ウワイス発行:モンゴル語·ペルシア語合璧命令文書断簡2点》,《内陸アジア言語の研究》第32期(2017),第49~149页;М.А.Усманов,Жалованные акты джучиева улуса XIV-XVI вв.Казань:изд.Казанского университета,1979;张帆:《元朝诏敕制度研究》,《国学研究》第十卷,北京大学出版社,2002年,第107~158页;党宝海:《元朝诏令的体例与下达——读河北隆化鸽子洞至正二十一年诏令》,《文史》2005年第2辑,第169~174页。

[6] М.А.Усманов,Жалованные акты джучиева улуса XIV-XVI вв.p.15.

[7] 〔日〕杉山正明:《モンゴル帝国と大元ウルス》,第374页;М.А.Усманов,Жалованные акты джучиева улуса XIV-XVI вв.pp.15-16.

[8] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit.Text-und Bildteil.p.2.

[9] 〔波斯〕拉施特主编,余大钧等译:《史集》第3卷,商务印书馆,1985年,第400~426页。

[10] 胡兴东:《元代民事法律制度研究》,中国社会科学出版社,2007年,第54~55页。

[11] Ann K.Lambton,Landlord and peasant in Persia:A Study of Land Tenure and Revenue Administration,London:Oxford University Press,1953,pp.77-104.

[12] 关于伊利汗国的法制,参见D.O.Morgan,The Great "yᾱsᾱ" of Chingiz Khᾱn and Mongol Law in the Īlkhᾱnate,Bulletin of the School of Oriental and African Studies,University of London,Vol.49,No.1,In Honour of Ann K.S.Lambton (1986),pp.173-176;Ann K.S.Lambton.Continuity and change in medieval Persia,aspects of administrative,economic,and social history,11.- 14.Century,Bibliotheca Persica,1988,pp.69-96;G.Doerfer,Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen,Band Ⅳ,Wiesbaden:Franz Steiner Verlag,1963,pp.58-64.Bertold Spuler:Die Mongolen in Iran :Politik,Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220-1350,4.verb.und erw.Aufl.,Berlin:Akademie-Verlag,1985,pp.310-322.其中以兰普顿和施普勒的研究最为详细和准确。

[13] Ibn Batoutah,Voyages dʹIbn Batoutah :texte arabe,accompagné dʹune traduction,par C. Defrémery et B.R.Sanguinetti. Paris :Imprimerie Nationale,1893-1922,vol 2,pp.145-147.中译本见〔摩洛哥〕伊本·白图泰著;李光斌翻译;马贤审校:《异境奇观——伊本·白图泰游记》,海洋出版社,2008年,第224~225页。此处所引之人名地名较李光斌译本有改动,马金鹏的节译本无此一节。

[14] 〔日〕杉山正明:《モンゴル帝国と大元ウルス》,第372页。

[15] チョクト(朝克图):《チンギス·カンの法》,山川出版社,2010年,第50~67页。

[16] 〔日〕杉山正明:《モンゴル帝国と大元ウルス》,第393页。关于üge manu在突厥式官文书格式中更常见的形式sözimiz,可参见V.Minorsky,“A Mongol Decree of 720/1320 to the Family of Shaykh Zᾱhid”,以及“A ‘Soyūrghᾱl’of Qᾱsim b.Jahᾱngīr Aq-qoyunlu (903/1498),两文均收入他的论文集:Turks,Iran and the Caucasus in the Middle Ages,London:Variorum ,1978,X,pp.515-527;XVI,pp.927-960.

[17] G.Doerfer,Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen ,Band Ⅳ.p.153.

[18] 〔日〕杉山正明:《モンゴル帝国と大元ウルス》,第372页;チョクト(朝克图):《チンギス·カンの法》,第67页。

[19] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.pp.46-51。编号系原书编者的编号,波斯文转写系笔者依据IJMES转写规则所加,下同。

[20] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.152.

[21] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.102.

[22] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.84.

[23] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.pp.170-177.

[24] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.90.

[25] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.166.

[26] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.79.各行编号系笔者所加。

[27] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.71,p.130.

[28] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.91.

[29] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.pp.7-12.

[30] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.47.

[31] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.71.

[32] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.91.

[33] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.181.

[34] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.pp.59-60.

[35] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.68.

[36]Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.85.

[37] 关于伊斯兰教法中的“无效交易”参见〔伊拉克〕欧拜杜拉著,丁秉全,师明学译:《伟嘎耶教法经解》,中国社会科学出版社,2008年,第269~278页;关于交易合同和不动产转移的更详细说明,参见Wael B.Hallaq,Shariʹa:Theory,Practice,Transformations,Cambridge,UK and New York:Cambridge University Press,2009,pp.247-250,pp.297-306.

[38] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.131,p.134,p.135.

[39] Wael B.Hallaq,Shariʹa:Theory,Practice,Transformations,p.344.

[40] 关于伊斯兰法学理论和社会历史现实中的“习惯”的概述,分别参见Ayman Shabana,Custom in Islamic Law and Legal Theory:The Development of the Concepts of `Urf and `Adah in the Islamic Legal Tradition,New York:Palgrave Macmillan US,2010,pp.1-2;Ann K.S.Lambton,Continuity and change in medieval Persia,aspects of administrative,economic,and social history,11.- 14.Century,p.69.

[41] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.98.

[42] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.171,p.175.

[43] 关于“乡原体例”可参见包伟民,傅俊:《宋代“乡原体例”与地方官府运作》,《浙江大学学报》2008年第3期,第98~106页。

[44] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.p.79.

[45] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.pp.46-47.

[46] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.pp.180-181.

[47] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.pp.73-74.答兰呼都格,据赫尔曼考证,蒙语意为七十泉之地。

[48] Gottfried Herrmann,Persische Urkunden der Mongolenzeit .Text-und Bildteil.pp.90-92.章答儿河汊子(Jū-yi Jᾱdᾱr)或是一处冬营地,据赫尔曼考证,位于今阿塞拜疆共和国境内的木罕草原上。这一地名亦见〔波斯〕拉施特主编;余大钧等译:《史集》第3卷,第305页。

[49] 梁启超:《论中国成文法编制之沿革得失》,收入氏著:《梁启超论中国法制史》,商务印书馆,2012年,第122页。

[50] 〔意大利〕朱塞佩·格罗索著;黄风译:《罗马法史》,中国政法大学出版社,2009年,第260~262页。

[51] 王东平:《元代的回回、回回法和回回哈的司》,《民族史研究》第1辑,民族出版社,1999年,第269~281页;刘迎胜:《元代摄思廉、益绵、没塔完里及谟阿津等四回回教职考》,《西北民族文丛》1984年第2期,第176~192页。

[52] 日〕岩村忍:《モンゴル社會經濟史の研究》,京都大學人文科學研究所,1968年,第280~281页。