内容提要:敦煌研究院收藏的一件敦煌卷子(敦研256)中,抄录了一则“老鼠噉铁”的故事。该故事(ATU1592)具有丰富的内涵,从印度分别流传到中国(敦煌、新疆地区)、波斯与阿拉伯地区、东南亚乃至欧洲的法国和俄罗斯等地,其时间相当悠久,范围相当广阔。本文共找出了19个异本,分析了这些不同版本故事的主旨、结构、情节、细节等方面的异同,以及形成异同的原因。该故事流传背后所隐含的商业、贸易流通与诚信原则等社会因素,是促进该故事广泛流传的基本因素。本文还找出了五幅该故事的插图,并分析了其图像与文字文本的关系,以丰富我们对古代丝绸之路文学插图本的认知。

敦煌研究院收藏的一件敦煌卷子,编号为敦研256,抄录了一组与印度佛经有关的故事,笔者曾探讨过该件写卷作为佛教譬喻故事的流传形态方面的价值。该号写本中的第14~15行也是一则故事,即“昔有人寄主人五百斤铁,云:鼠噉铁尽。主倩小儿买肉,云:鵄持去。”[2]笔者将此故事定名为“老鼠噉铁”,并列出了与此相关的10个故事。[3]本文拟进一步讨论此“老鼠噉铁”故事类型与相关图像在古代亚欧地区的源头及其流变,为探讨丝绸之路佛教故事文学的复杂性提供更多的例证。

“老鼠噉铁”型故事在印度及东南亚的源流

1. 敦煌本《老鼠噉铁》故事

敦研256号写本的第14~15行内容简洁:“昔有人寄主人五百斤铁,云:鼠噉铁尽。主倩小儿买肉,云:鵄持去。”它的具体情节可细分为:寄铁、[问铁]、铁尽、请儿、鵄持、[归还]。因为该文本是供讲唱时参考所用,所以其中的两个情节并未提及。

此“老鼠噉铁”故事在世界民间故事中有它的一个类型。汤普森(Stith Thompson)的《民间文学类型索引》(Motif-Index of Folk-Literature)一书中,编号为J1531.2的类型,即名为“吃铁的老鼠”(The Iron-eating Mice),其故事梗概归纳为:“受托人声称老鼠吃掉了托付给他的铁器。主人绑架了受托人的儿子,并说一只猎鹰把孩子带走了。”该书中列举的七则参考文献中,涉及到印度、阿拉伯、印度尼西亚、意大利、西班牙等地的同类故事。

2004年,德国学者乌特(Hans-Jörg Uther)的《国际民间故事类型》(The Types of International Folktales)一书中[4],编号为1592的故事(以下简称为ATU1592)亦名为“吃铁的老鼠”(The Iron-eating Mice),其故事梗概归纳为:“商人要出远门,把一些铁(铁制品、铅、金子)托付给某人(另一个商人、旅馆老板、朋友、犹太人)。等他回来要回自己的东西时,受托人说铁被老鼠吃了。商人绑架了受托人的儿子,说孩子被猎鹰(其他猛禽)捉走了。法官判决两人交换。”并指出,“中东版本中,商人向智者(纳赛尔丁·霍德嘉,拜赫鲁)求救。智者威胁受托人,为了惩罚偷铁的老鼠要把他的房子拆(烧)掉。受托人妥协了。”乌特指出,该类型故事见于《五卷书》(Pañcatantra)《本生经》和《故事海》(Kathāsaritsāgara),又因为与《五卷书》相应的阿拉伯文译著《凯迪来与迪木奈》(Kalilawa Dimna)的关系,故在欧洲广泛流传。古罗马著名学者老普林尼(Pliny)的《自然史》(Naturalis historia)中就有吃铁的老鼠的母题。此条目下,乌特提供了更多的异文和参考文献,据此可知,该类故事遍及拉脱维亚、立陶宛、西班牙、意大利、马其顿、保加利亚、希腊、乌克兰、土耳其、犹太、乔治亚、叙利亚、伊朗、巴基斯坦、马来西亚、印度尼西亚、日本、北非、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹等地,可见这是一个世界性的故事。

虽然在现存的历代汉文《大藏经》中,尚未发现“老鼠噉铁”型故事的痕迹,但从敦研256号写卷的上下文来看,该故事夹杂在佛教故事集之中,这说明该故事从民间故事吸纳到了佛教文献之中,具备了佛教的色彩。就该故事文本在印度的演变情况来看,“老鼠噉铁”型故事不仅见于印度等地区的民间故事集,[JP2]也见于佛教本生和譬喻故事集之中,因此,该故事很有可能是从印度传到西域,再口头流传到敦煌,被从事佛教故事讲唱的人把它记录了下来。该故事还广泛流传于欧亚地区。除敦研256号残卷之外,目前笔者能找到的还有近20种同类型的故事,主要如下:

古代印度同类的“老鼠噉铁”故事

2. 巴利文《本生经》218《奸商与铁槌本生》

巴利文《佛本生经注》(Jctaka atthakatha)中的第218个本生故事,名为《奸商与铁槌本生》(Kūṭa vāṇija jātaka)[5]。郭良鋆、黄宝生译《佛本生故事选》中收录了这个故事,名之为《奸商本生》,其故事的主要情节如下:

(1)梵授王治理波罗奈国时,菩萨转生为法官。(2)一乡村商人与一城市商人结为朋友。(3)乡村商人将五百个犁头存放在城市商人处。(4)城市商人变卖五百个犁头,将耗子屎撒在原存放处。(5)乡村商人来索取犁头,被告知已经被耗子吃掉。(6)乡村商人接受这一解释,去洗澡时,带走了城市商人的儿子。(7)乡村商人将城市商人的儿子让人藏起来了。(8)乡村商人回到城市商人家,城市商人询问儿子的下落。(9)乡村商人解释在岸上的孩子被老鹰抓住飞走了。(10)城市商人不相信这一解释,两人去法官处。(11)乡村商人叙述情由,法官意识到此人所用的以毒攻毒方法。(12)法官念了两首偈颂,判定两人各自归还对方之物(人)。(13)失子者得到儿子,失犁者得到犁头。[6]

法官所念诵的两首偈颂为:

以毒攻毒好计谋,其人之道还其身。/倘若耗子能吃犁,老鹰也能抓童蒙。

以眼还眼牙还牙,强中自有强中手。/失犁者还人儿子,失子者还人犁头。

一般而言,巴利语本生经中的偈颂部分要比散文部分早很多。此处偈颂中有“耗子能吃犁”和“老鹰也能抓童蒙”,这说明该“老鼠噉铁”故事的起源是很早的,至少应该是在公元前3世纪。此处故事的主旨看起来是叙述对付不善之人时,要“以毒攻毒”或“以眼还眼”,但实际上,在佛教的语境之中,该故事的主要目的是体现菩萨的无上智慧,他从中看出了乡村商人所用的计谋,因此作出了最合情合法的判决。

巴利文本生故事中,有不少与古代希腊故事相似的母题,引起了学者的关注。但墨林·佩里斯(Merlin Peris)在讨论巴利文本生故事中的希腊母题时,并未提及到此故事(Jātaka No.218)。[7]

3.《五卷书》第一卷中的《老鼠吃秤》故事

印度民间故事集《五卷书》的“修饰本”是1119年耆那教徒补哩那婆多罗(Pūrnabhadra)编纂的,其第一卷“朋友的决裂”中的第二十八个故事,名为“老鼠吃秤”。美国学者约翰尼斯·赫特尔(Johannes Hertel)整理出版的《五卷书》版本名为Tantrakhyayika,其中第一卷“朋友的疏远”中的第十六个故事为“吃铁的老鼠”。爱哲顿整理的《五卷书》版本中,其第一卷第十五个故事为“吃铁的老鼠”。这几个版本的底本有不少的差异,因此,三个不同版本中的故事次序编号不同。今据季羡林先生的《五卷书》译本,“老鼠吃秤”故事是迦罗咤迦对达摩那迦讲述的,[8]其主要情节如下:

(1)商人之子那杜伽财产耗尽,想去远方。用两首偈颂表明其原因。(2)那杜伽将祖传的千斤铁打成的秤委托给大商人罗什曼那照管,去了远方。(3)那杜伽后来返城,请罗什曼那还回铁秤。(4)罗什曼那解释铁秤已经被老鼠吃掉。(5)那杜伽认同此解释,并让罗什曼那之子昙那提婆帮他拿洗澡用具去河边。(6)罗什曼那让儿子去帮忙,并说了两首偈颂。(7)那杜伽把昙那提婆关进了山洞之中。(8)那杜伽回来,罗什曼那询问其子的下落。(9)那杜伽解释孩子被老鹰叼走,罗什曼那不相信,两人争吵走到国王门口。(10)法官让那杜伽交出孩子。那杜伽用一首偈颂说明老鹰叼小孩与老鼠吃铁秤,并讲述后者的故事。(11)法官明白了事由,让双方各自归还其物。

这是一个连环穿插型故事的一个组成部分,并没有重点说明该故事的主旨,而是暗含两件事情均存在荒谬之处。比较有特色的是,该故事中出现了多首偈颂,体现了韵散夹杂的文体特点。

4.《故事海》中的《吃铁秤的老鼠》故事

11世纪,月天(Somadeva)编写的大型民间故事集《故事海》堪称“印度古代故事大全”。该书第十卷《那罗婆诃那达多和舍格提耶娑姻缘》的第四章中,有一个“吃铁秤的老鼠”的故事。根据黄宝生、郭良鋆、蒋忠新译《故事海选》,“吃铁秤的老鼠”故事也是迦罗吒迦对达摩那迦讲述的,[9]其主要情节如下:

(1)一青年商人败光家产,仅剩下一台用百斤铁打成的秤。(2)他将铁秤寄存另一商人处,然后出国。(3)他回国后请求还回铁秤。(4)该商人解释铁秤味道好,已经被老鼠吃掉。(5)青年商人认同此解释,得了一点食物,并哄对方的小儿子去河边洗澡。(6)他将孩子藏在另一朋友家中后,又回到商人家。(7)商人询问其子下落,得到的回答是孩子被老鹰叼走。(8)商人不相信,两人发生争执,并到公堂对质。(9)法官不相信孩子被老鹰叼走,青年商人答以老鼠吃铁秤之事。(10)法官判定双方各自归还其物。

此处故事突出的是运用巧计,强调的是“聪明的人运用巧计,实现愿望”这一主旨。此处的叙事比较简短,对话为主,没有任何偈颂,也没有什么细节的描写。

5.《鹦鹉故事七十则》中的《持谛与秤》故事

印度民间故事集《鹦鹉故事七十则》(Śukasaptati)有多种版本,其中简本的第三十九则故事名为《持谛与秤》[10]。该故事情节主要如下:

(1)女主人有光(Prabhāvatī)问鹦鹉要外出约会之事,鹦鹉说:“您需要知道在危机中应该说些什么,就像有秤的商人那样。”(2)有光不明白此话的含义,鹦鹉给有光讲述如下故事。(3)商人持谛(Bhūdhara)破产,人们躲着他,有诗为证。(4)持谛离开,将铁秤存放在另一商人家。(5)持谛经商发财后,回到家乡,索取铁秤。(6)其人说铁秤被老鼠吃掉了。(7)持谛在他日将此商人的儿子带跑了。(8)此商人去找持谛索取儿子。(9)持谛说该小孩在河边洗澡时被老鹰抓跑了。(10)此商人不信,去国王的法庭控告持谛。(11)持谛被大臣审问时,持谛以老鼠吃铁和老鹰抓小孩二事来对应。(12)大臣判定此商人归还铁秤,持谛归还小孩。各得其所,事情解决。(13)有光听完此故事后,就去睡觉了。

此故事的主题是危机中要有智慧。此故事中还有一首诗,意思是富时多亲友,穷时无荣耀,相当于中国的谚语“贫居闹市无人问,富在深山有远亲”。

与《鹦鹉故事七十则》有关的乌尔都语本《鹦鹉故事》[11]、维吾尔文版《鹦鹉故事》[12]、土耳其语本《鹦鹉传》[13]、哈萨克语本《鹦鹉故事》中并没有收录此故事。马来语本《聪明的鹦鹉故事》(Hikayat Bayan Budiman)中,也没有与此类似的故事[14]。

“老鼠噉铁”故事在近代印度的两个变体

6. 印度民间故事《针尖对麦芒》

王树英等编译《印度民间故事》中,有一则名为《针尖对麦芒》的故事,[15]其主要情节如下:

(1)富商纳杜格经营不善,破产后,变卖家产去还债,只剩下一根铁棍。(2)纳杜格要出远门找活路,临行前,将铁棍交给朋友勒柯莫拉,放他家中保管。(3)多年后,纳杜格经商致富,回到家乡,去找勒柯莫拉要回铁棍。(4)勒柯莫拉想私吞铁棍不还,就说铁棍被仓库中的老鼠吃掉了。(5)纳杜格说有礼物相送,勒柯莫拉让儿子拉姆跟着纳杜格去取。(6)纳杜格将拉姆关进地下室。(7)勒柯莫拉来纳杜格家找儿子拉姆。(8)纳杜格假装难过,说拉姆被秃鹰抓住飞上天了。(9)勒柯莫拉不相信,与纳杜格吵架,众人围观。(10)两人去法院打官司,勒柯莫拉说纳杜格偷了自己的儿子,而纳杜格说拉姆被秃鹰抓跑了。(11)法官不相信,纳杜格以老鼠可吃铁一事反驳。(12)法官了解事情原委后,判定纳杜格归还拉姆,而勒柯莫拉归还铁棍。二人和解。

这个故事中,纳杜格骗小孩去做的事不是洗澡,而是有礼物相赠,符合他发财返乡的情形。该处也没有特别提及故事的主旨,从其叙述中,可以看出的是“以牙还牙”之类的观念。

7. 印度民间故事《两桩奇事》

忻俭忠等编译《世界民间故事选》的第五卷中,收录了一个印度民间故事《两桩奇事》,[16]其主要情节如下:

(1)南杜加的房子被雷电击中所烧,仅剩一只火烧不坏的铁锅。(2)南杜加决定出远门,以忘记不幸。(3)南杜加出门前,将唯一的铁锅交给邻居拉克什门。(4)南杜加离家三年后,因思念而返乡。(5)南杜加去拉克什门家看自己的铁锅。(6)拉克什门推脱说铁锅被老鼠吃了。(7)南杜加说要去河边洗澡,让拉克什门的儿子帮忙将洗澡用具搬到河边,小孩就跟随而去。(8)南杜加洗完澡后,将拉克什门的儿子藏到山洞里,自己回家了。(9)拉克什门来找儿子,南杜加说小孩被燕子抓走了。(10)拉克什门不相信,二人去法官那里打官司。(11)法官判南杜加归还拉克什门的儿子,南杜加说出缘由。(12)法官判二者归还对方的物品,二者和好。两人做了交换。(13)村民们说:在老鼠吃铁锅的地方,燕子会带走一个七岁的男孩。

同一故事亦见于邵焱译《两件离奇古怪的事》,收入《亚洲民间故事选》[17],但邵焱译本中没有出现主人公两个人的名字。又,恩·霍兹编写、徐亚倩译《神罐:印度民间故事集》[18]中,也有该故事,其人物名译为南杜卡、拉克什马那。

东南亚流传的“老鼠噉铁”故事

8. 马来语文本《五卷书》中的《一个背信弃义的商人的故事》

阿布杜尔·门希翻译的马来语文本《五卷书》,中间有迪木乃讲述的“一个背信弃义的商人的故事”(Hikayat Seorang Saudagar yang Khianat)。现根据廖裕芳著、张玉安、唐慧等译《马来古典文学史》,该故事的简要情节如下:

(1)一个商人将1000担铁托付给另一位商人朋友。(2)朋友将铁卖掉,却对商人说铁被老鼠吃光。(3)商人把朋友的儿子藏起来,说孩子被老鹰叼走。(4)两人诉讼至法官处。(5)法官不相信老鹰叼走小孩之事。(6)商人叙述铁被老鼠吃光之事,揭发了朋友的欺诈。(7)法官判定两人各自归还其物。

此故事的结尾总结其主旨:“常言道:‘谁想挖坑陷害别人,最终自己将跌入坑中。’”[19]很显然,此处重点在于对不当行为的严厉批评,强调的是“害人终害己”或“搬石头砸自己的脚”的观念。《五卷书》在东南亚有多个语种的译本,不过,在爪哇语本《五卷书》中,似乎没有与此相似的故事。[20]

“老鼠噉铁”型故事在西亚地区的流变

9. 阿拉伯语本《凯迪来与迪木奈》中的《商人及其朋友》故事

7世纪中,伊本·穆格法(Ibn al-Muqaffa)翻译的阿拉伯语故事集《凯迪来与迪木奈》(Kalila wa Dimna)源自印度民间故事集《五卷书》,但又与《五卷书》有不少的差异。余玉萍比较了《卡里来和迪木乃》和两种《五卷书》的故事目录,发现《凯迪来与迪木奈》中来自《五卷书》的那些故事中,就包括了“吃铁的老鼠”类型的故事。[21]《凯迪来与迪木奈》的《狮子与黄牛篇》中,有一则名为“商人及其朋友”的故事,[22]其主要情节如下:

(1)某商人外出做生意,将一百磅生铁托付给朋友保管。(2)商人外出归来,去朋友处取寄存的生铁,得知生铁已被老鼠吃掉。(3)商人接受了此解释,把朋友的儿子带回家藏起来。(4)第二天朋友去找商人要孩子,答复是孩子被猎隼叼起飞走。(5)朋友不相信此说法,商人用老鼠吃生铁之事回应。(6)朋友妥协,承认自己贪污了生铁,答应赔钱,要求商人归还其子。

很显然,此故事中,没有两人去国王门口或法官处进行诉讼的情节,而是以朋友直接认错的方式解决了问题。此处讲述这一故事的目的是,“我之所以给你讲这个例子,目的在于让你知道,你一旦背叛了自己的朋友,毫无疑问,别人也会背叛你的。”可见此处强调的是朋友之间的忠诚不欺。

10. 波斯语本《凯迪来与迪木奈》中的《吃铁的老鼠》故事

《凯迪来与迪木奈》最初是从梵语《五卷书》译成波斯语,后来从波斯语本译成阿拉伯语。其后,又从伊本·穆格法的阿拉伯语译本,再度转译成波斯语本。其中,波斯诗歌之父鲁达基曾将《凯迪来与迪木奈》改写为故事诗,但未留存后世。现在流行的达理波斯语译本《凯迪来与迪木奈》是伽兹尼王朝的文人纳斯罗拉(Nasr Allah Munshi)1121年翻译的。刘丽译、叶奕良审校的《伊朗哲理寓言故事:克里莱和迪木乃》一书是从波斯语本《凯迪来与迪木奈》选译的,其中也收录了“吃铁的老鼠”故事,[23]其主要情节如下:

(1)某商人外出做生意前,将一百斤铁交给朋友保管。(2)商人外出较长时间,其朋友将铁卖了,并花费了这笔钱。(3)商人回来,找朋友索回保管的铁,朋友撒谎说铁被老鼠吃了。(4)商人认可这一说法,没有当面拆穿朋友。他把朋友的儿子带走藏起来了。(5)朋友来找孩子,商人说孩子被老鹰带走了。(6)朋友不相信此说法,商人用老鼠吃生铁之事回应。(7)朋友惭愧认错,买了一百斤铁还给商人,商人也还回孩子。

此处也没有两人找法官断案的情节。从上述情节来看,其阿拉伯语版和波斯语版故事基本相似。二者最大差异是波斯语版故事中,朋友买回了一百斤铁,而阿拉伯语版故事中,并无这一行为,而只是提及赔款。

11.《老人星之光》中的《聪明的商人》故事

15世纪,侯赛因·卡斯菲(Kamal al-Din Husayn Kāshifī)的波斯语故事集《老人星之光》(Anvār-i Suhaylī,/The Lights of Canopus)是古印度《五卷书》的另一个波斯语版本,它与上述的波斯语版《凯迪来与迪木奈》有密切的关系,但也有不少改写的地方。《老人星之光》的第一部第二十八则故事名为“聪明的商人”(The Story of the Clever Merchant),该故事是凯迪来(Kalila)所讲述,[24]其主要情节如下:

(1)一位商人外出旅行前,换了一百曼(mans)的铁。(2)商人把铁寄存在朋友家。朋友把铁卖掉,所得的钱据为己有。(3)商人旅行返回,他去朋友家索取铁。(4)朋友带他去存放铁的地方,说铁被老鼠吃光了。商人认可了这一说法。(5)朋友认为商人好骗,要请他吃饭,被婉拒。(6)商人将朋友的一个儿子带走藏起来了。(7)第二天,商人去见朋友,朋友因为孩子丢失而痛苦。(8)商人说看见一只雀鹰叼起一个孩子飞走了。(9)朋友不相信雀鹰能叼走孩子,商人答以老鼠吃铁之事。(10)朋友认错,商人答应获得铁之后,将孩子也还给朋友。

《老人星之光》中的《聪明的商人》故事与《凯迪来与迪木奈》中的“吃铁的老鼠”基本相同,也没有出现法官判案的情节。

12. 伊朗民间故事《吃铁的老鼠》

王一丹主编的《伊朗民间故事》从波斯文的《四十个故事》《传说故事集》《谚语中的故事》《花儿与杉树》《老书里的新故事》等伊朗民间故事集中,选译了五十多个故事,其中包括了《吃铁的老鼠》,[25]该故事的主要情节如下:

(1)一个商人想出门办货,但不敢把本钱全带在身上。(2)他用部分本钱买了一百曼铁,存在朋友家。(3)一年后,商人归来,铁价上涨,他去朋友家取铁。(4)朋友遗憾地告知铁被仓库中的老鼠吃掉了。(5)商人明白其中的猫腻,他心平气和地接受这一解释。(6)朋友认为商人好欺骗,要请商人吃饭,被婉拒。(7)朋友的小孩在家门口玩耍,商人抱回了家中。(8)第二天中午,商人来到朋友家,朋友为丢了孩儿而苦恼。(9)商人询问朋友其孩子的穿著打扮,并说看见一只黑乌鸦叼走了该孩子。(10)朋友不相信鸟儿能叼走小孩,商人答以老鼠吃铁之事。(11)朋友醒悟致歉,答应归还铁,以换回孩子。商人说明为何报复的原因。

此伊朗民间故事《吃铁的老鼠》与波斯语本《凯迪来与迪木奈》中“吃铁的老鼠”故事相比,二者大体的故事结构相同,但有更丰富的细节,也体现了该故事从书面(来自印度故事集的译本)到民间(口头流传)更细腻的表述。商人自言自语把本钱换成铁的原因、铁价上涨而急于取回存货的心情、明白朋友谎言之后的不动声色、报复朋友之后的说明,都体现了口头叙事中人物形象的进一步丰满,也反映了当时社会的商业活动的一个侧面。

13. 伊朗民间故事《巴赫鲁勒和吃铁的老鼠》

伊朗民间故事中,还有一个类似的故事,名为《巴赫鲁勒和吃铁的老鼠》。该故事的前半部分与《吃铁的老鼠》基本相同,[26]后半部分的主要情节如下:

(1)巴赫鲁勒在街角碰到被驿站老板和法官合谋骗光家财的铁匠。(2)巴赫鲁勒来到老板家,声称自己是鼠王,命令吃铁的老鼠来觐见。(3)巴赫鲁勒同样来到法官家,如此说法。(4)老板和法官在巴赫鲁勒前立下字据,声明老鼠不会吃铁。(5)巴赫鲁勒用类似的方法迫使老板和法官认错。(6)老板和法官在字据面前,被迫赔付原属于铁匠的七个仓库的铁钱。(7)巴赫鲁勒向铁匠索取一个铜板作为报酬。

很显然,与上述的印度或西亚地区的“老鼠噉铁”型故事不同的是,此故事中出现了一个解决困难的人物巴赫鲁勒(包赫鲁尔)。伊朗的巴赫鲁勒的故事与中亚的毛拉纳斯尔丁的故事很相似,二者都是智者的形象,机智幽默,喜欢帮助弱者,并嘲讽为富不仁者。该类智者故事中最为流行的是阿凡提的故事。但笔者暂未在阿凡提的故事集中发现此类“老鼠噉铁”型故事。《巴赫鲁勒和吃铁的老鼠》中对老板和法官进行“以毒攻毒”式的惩罚,体现了民间对黑心官员的痛恶,在巴赫鲁勒的身上也寄托了对“青天大老爷”式人物的渴求,可见故事之中包含的社会现实是比较清楚的。

14. 伊朗民间故事《商人、裁判官和包赫鲁尔的故事》

与“老鼠吃铁”故事类型相似的还有伊朗民间故事“老鼠吃宝石”。《世界民间故事选》第二辑收录了出自伊朗的民间故事《商人、裁判官和包赫鲁尔的故事》,其主要情节如下:

(1)珠宝商人哈桑·哈特积聚了一笔财富,渴望去麦加朝圣,但担忧财产的处置。(2)他把全部家财购买了珍珠宝石,并写下了遗嘱,放进钱袋中。(3)他去城中心的裁判官那里请求其保管此钱袋中的财物。(4)裁判官答应其请求,将钱袋放在裁判官指定的图书馆阁楼上。(5)商人哈桑去麦加朝圣后返回,带上礼物去见裁判官。裁判官让随从收下礼物。(6)哈桑要求裁判官归还保存的钱袋。裁判官带他去取钱袋,但钱袋底部穿洞,珠宝不见了。(7)哈桑说明自己的困境,裁判官说自家的老鼠吃掉了这些宝石。(8)哈桑走在街上,痛苦地哭泣,碰上了包赫鲁尔。(9)包赫鲁尔询问哈桑原因,听了哈桑讲述事情的经过,答应帮忙取回珠宝。(10)包赫鲁尔去国王哈鲁·阿尔·拉赛德那里请求任命自己为全城捕鼠长官。(11)国王同意任命,并派人随包赫鲁尔去裁判官家拆房子和挖地捕捉吃宝石的老鼠。(12)裁判官派随从询问包赫鲁尔,得知国王的命令。(13)裁判官同意并归还了商人的全部珠宝。(14)包赫鲁尔向国王报告此事,裁判官受到倒骑驴子游城以及被驱逐的惩罚。[27]

叶绪民较早注意到此则《商人、裁判官和包赫鲁尔的故事》“明显受到《五卷书》卷一第二十八故事‘老鼠吃秤’的启发”。[28]与《巴赫鲁勒和吃铁的老鼠》相比,《商人、裁判官和包赫鲁尔的故事》中没有立下字据这一重要细节,其他的细节也有诸多的不同,比如,将故事中的工具角色由铁、铁秤等变成了宝石。因此,我们不宜把这两个视为同一故事。这说明该型故事在伊朗地区经历了不少的变化。宝石在故事中的出现,也表明其与伊朗地区的珠宝贸易有一定的关系。波斯人善于从事珠宝贸易,在唐代的一些传奇故事中就有所描述,同类的题材被归纳为“胡人识宝”或“胡人鉴宝”型故事。

15. 阿拉伯民间故事《聪明的朱哈》

阿拉伯民间故事中还有一位类似阿凡提的机智人物朱哈。[29]朱哈的逸闻趣事流传甚广,《朱哈趣闻轶事》和其他的故事集收录了不少以朱哈为主角的故事。[30]其中有一篇名为《聪明的朱哈》,该故事是由两个小故事组成的,前一小故事的主要情节如下:

(1)朱哈智慧超群,深得百姓喜欢。(2)朱哈有事出远门,把几块生铁寄存在一个贪财的商人家。(3)几个月后,朱哈回家,去商人家取生铁。(4)商人说铁被老鼠吃掉,朱哈表面相信。(5)几天后,朱哈把商人最疼爱的小儿子藏起来了。(6)商人发现孩子不见了,急忙寻找,询问朱哈。(7)朱哈说看见小鸟将孩子叼起飞走了。商人不相信。(8)朱哈答以老鼠吃生铁之事,商人惭愧低头。(9)朱哈将孩子还给商人。

周光明《巧妙的反驳》一文中引用了此则故事的前半部分。[31]此故事的下半部分还有另一个小故事,其主要情节如下:

(1)朱哈招待朋友,借了邻居的锅子。(2)朱哈还邻居锅子时,多给了一只小锅。(3)朱哈说大锅生了小锅。邻居夫妇因为占便宜而快乐。(4)过了几天,朱哈又向邻居借锅。(5)邻居向朱哈索回大锅和小锅。(6)朱哈说锅已经死了。(7)邻居不相信,朱哈说既然锅能生锅,那么锅也会死的。[32]

这个小故事就是“老鼠噉铁”型故事的亚型,命名为“锅子死了”或“大锅生小锅”(ATU1592B)。此则《朱哈的故事》是将“老鼠噉铁”型故事及其亚型之一直接放在一起叙述,是因为这两类故事具有同样的“以子之矛攻子之盾”的核心观念。在《朱哈的故事》的前文中就有“用针锋相对的办法去对待愚蠢,是最大的聪慧”的表述,很显然,这句话就是“老鼠噉铁”型及其亚型“锅子死了”的故事主旨,正符合朱哈这一智者的形象。不过,与前述巴赫鲁勒故事不同的是,朱哈成为了当事人,即寄放物品的主人,而不是一个从旁帮助当事人的智者。“锅子死了”型故事也出现在朱哈、纳斯列丁、阿凡提的故事集中,可见其流传广泛,颇得民间百姓的喜爱。

16. 阿拉伯民间故事《老鼠吃铁鹰叼象》

《阿拉伯民间故事》中有一篇《老鼠吃铁鹰叼象》[33],非常简短,没有什么细节性的描述,与伊朗民间故事《吃铁的老鼠》(即本文例12)基本相同,此不赘言。

“老鼠噉铁”型故事在古代欧洲地区的流传

《五卷书》《凯迪来与迪木奈》等亚洲民间故事在欧洲的传播,对欧洲故事集《罗马事迹》(Gesta Romanorum)《十日谈》《坎特伯雷故事集》等的影响,可谓有目共睹。这方面的研究在早期东方学家眼中极为重要,并由此导致了欧洲比较文学的建立。“老鼠噉铁”型故事在欧洲也有流传,略举两例如下:

17. 法国拉封丹寓言《不诚实的受托人》

法国17世纪著名作家拉封丹创作的寓言故事集是世界文学史上的名作之一,熔炼古希腊、罗马和古印度的寓言以及一些民间故事,妙手化裁,脍炙人口。《拉封丹寓言诗全集》总计十二卷,共244篇。其第二集的第九卷中的第一篇名为《不诚实的受托人》。此篇在讲述故事之前,拉封丹对说谎和虚构进行了简要的比较,强调虚构对文学创作的作用,而抨击说谎是人性的弱点之一。他以“若像某个受托人”为喻,从而引出故事,其主要情节如下:

(1)某波斯商人出门做生意前,将一百斤铁寄存邻居家。(2)商人归来后,去找邻居取回铁。(3)邻居告知铁被一只老鼠吃掉,商人假装相信。(4)几天后,邻居的孩子被拐骗。商人去请邻居吃饭,遭到伤心人拒绝。(5)商人说看见猫头鹰叼走孩子,飞到旧楼顶上。(6)邻居不相信猫头鹰能叼走孩子。(7)商人说出老鼠吃铁一事。(8)邻居醒悟改过,归还铁,换回孩子。[34]

《不诚实的受托人》的内容只有一部分与此故事有关,其他的文字多是拉封丹的演绎。从该故事的第一句“话说波斯一商人”来看,该“老鼠噉铁”型故事是来自波斯,有可能是直接(或间接)受到波斯故事集《凯迪来与迪木奈》(或其他波斯民间故事)的影响。

18. 俄国列夫·托尔斯泰《两个商人》

俄国大文豪列夫·托尔斯泰以《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等名著,闪耀19世纪的俄罗斯文坛。他还为了“向人民说法”,广泛吸收、改变并创作民间故事。[35]他的《故事》一书中有不少来自古代东方的民间故事,包括《乌龟和老鹰》《狮子和老鼠》《猴子》《说谎》《水怪和珍珠》等,分别对应“大雁衔龟”“老鼠救狮子”“猴子拔楔”“狼来了”“瓦罐碎了/梦想破灭型”“抒海”。此外,托尔斯泰笔下的寓言《两个商人》(选自《俄语读本第一册》)就属于“老鼠噉铁”型故事,其主要情节如下:

(1)某穷商人出门前,把全部铁器寄存在阔商人家。(2)穷商人归来后,去找阔商人取回铁器。(3)阔商人早已卖掉铁器,托词说铁器被粮仓中的老鼠啃光了,穷商人假装相信。(4)阔商人的孩子在街头玩,穷商人把孩子抱回家中。(5)第二天,穷商人遇到伤心的阔商人询问是否看见孩子。(6)穷商人说看见鹞鹰叼走了孩子。(7)阔商人不相信鹞鹰能叼走孩子。(8)穷商人以老鼠吃铁一事作答。(9)阔商人醒悟改过,答应赔付铁器双倍的钱。穷商人也同意交还孩子。[36]

从内容上看,《两个商人》与《凯迪来与迪木奈》中的故事相近,后者可能是在俄国流传的这类故事的直接源头。两个《凯迪来与迪木奈》的格鲁吉亚语译本曾在19世纪初被当做礼物送到了俄罗斯,现收藏在俄罗斯东方学研究所圣彼得堡分所的图书馆之中,其中还有一个带插图的译本(现编号为P2),该插图本最初是为格鲁吉亚国王瓦赫坦六世(Vakhtang VI,1675-1737)制作的。[37]托尔斯泰可能有机会接触到类似的《凯迪来与迪木奈》读本,对此故事也没有进行改写或者评述,保留了故事简洁的面貌。

“老鼠噉铁”型故事在新疆地区的流传

19. 维吾尔族民间故事《能吃铁的老鼠》

《民间文学》1962年第6期上刊登了由阿卜都拉买合逊记录、井亚翻译的《维吾尔族故事》一文,其中有一短篇故事《能吃铁的老鼠》,其主要情节如下:

(1)一旅行者出门前将一百斤铁寄存在朋友家。(2)朋友起了贪心,趁黑夜将铁偷偷卖了高价。(3)旅行者回来向朋友索取寄存的铁。(4)朋友说存放在房中的铁被老鼠吃了。旅行者并未反驳,就离开了。(5)几天后,朋友为儿子举办割礼仪式,旅行者获邀参加。(6)旅行者借口先行离席,趁机抱走了朋友的儿子。(7)第二天,因找不到儿子而垂头丧气的朋友来到旅行者家。(8)朋友看到自己的儿子在旅行者家玩耍,就生气质问。(9)旅行者说看到孩子被百灵鸟叼起正要飞走,自己喊叫才救下孩子,朋友应该感谢。(10)朋友不相信百灵鸟能叼飞孩子,旅行者以“老鼠能把铁吃掉吗”反问对方。

故事结尾的诗句解释了该故事的主旨:

蕴倩花蕾应该说是美丽的,/有刺的草应该说是扎手的;

欺骗朋友的人啊,/将会受到加倍的惩罚。[38]

刘守华先生最早注意到此《能吃铁的老鼠》故事与域外民间故事集《五卷书》和《卡里来和笛木乃》之间的关系。[39]他指出,维吾尔族民间故事《能吃铁的老鼠》源于《卡里来和笛木乃》中的《老鼠吃铁》:“二者的情节完全一致,均采用‘以子之矛,攻子之盾’的方式,嘲讽不讲信义,骗取财物的朋友。”[40]笔者认为,若作更细致的比较,二者之间的情节并非完全一致。此处维吾尔族故事中的几个特点是:为孩子举行割礼仪式、朋友在旅行者家中先看到了自己的儿子、没有提及朋友是否认错赔退(铁器或相应的钱)。不过,刘守华还指出,“维吾尔族口头文学家保持了原来的故事‘梗子’,增添了‘枝叶’,对环境气氛、人物语言、动作、心理的描写及事件经过的叙述都比原作丰富生动得多。它不是简单的转述,而是文学上的再创造。”[41]

维吾尔族民间故事《能吃铁的老鼠》确实源自《卡里来和笛木乃》,但很可能不是来自阿拉伯语本的《卡里来和笛木乃》,而是与《卡里来和笛木乃》的维吾尔语译本有密切的关系。1717年,喀什人毛拉·穆罕默德·铁木尔将阿拉伯文本《卡里来和笛木乃》译成了维吾尔语本。从梵本《五卷书》到阿拉伯语译本《卡里来和笛木乃》,再到《卡里来和笛木乃》的维吾尔语转译本,该故事集中的内容已经有了相当多的改变。就《能吃铁的老鼠》这一小故事而言,它已经有了新疆维吾尔族的地方色彩,比如故事中的割礼仪式,不见于该故事的其他版本之中,而是与新疆当地的宗教习俗有密切关系。清代姚元之(1773~1852)《竹叶亭杂记》卷三中就有记载:“耐损,回俗大喜事也。凡未成丁者,十五岁以下,势前必小割一刀,名曰耐损。其礼,择日请阿吽阿吽者,老师傅也,至其家为割之。亲友咸贺,有以礼物馈遗者。富家仍置酒馔,留贺者饮食。”[42]由此可见,该耐损仪式之日,有亲友相贺,场面颇为喜庆。其场景与故事中趁乱带走小孩的情节是非常吻合的,因此,维吾尔族的这一民间故事将当地的宗教习俗加入其中,使故事更加符合当地的生活样态。

“老鼠噉铁”型故事的差异性分析

就上述19种“老鼠噉铁”型故事而言,它们的出处不同,有书面和口头之别;分布的地域广泛,涉及南亚、中国西北地区、西亚、东南亚和欧洲;延续的时间也很久远,从公元前3世纪起源的佛本生故事,到19世纪俄国文豪托尔斯泰的笔下;所涉及的宗教语境有佛教、印度教、伊斯兰教和基督教的差别。就故事本身来说,有不少的差异。

其一,故事主旨有多种,分别为“以毒攻毒”或“以眼还眼”、体现菩萨的无上智慧、聪明的人运用巧计而实现愿望、危机中要有智慧、害人终害己或搬石头砸自己的脚、背叛朋友的人也会被朋友背叛、以子之矛攻子之盾、欺骗朋友的人会受到加倍的惩罚。这些主旨有正有反,但基本上不出“智能”和“诚信”两大范畴。该故事在不同区域能够得以广泛流传,其原因在于不同族群的人们对该故事存在相同或相似的观念,即对“诚信”原则的认可,这一原则对丝绸之路的商业活动有着极为重要的意义。这就是支持该故事流传的重要的观念基础。一般而言,如果故事中存在与人性相关的母题或者原则,那么该故事就比较容易得到不同文化语境的人们的讨论和关注。

其二,故事主人的身份也多种多样,有乡村商人、破产的商人、败家的青年商人、因天灾(雷电)而毁家的青年、外出做生意的商人、铁匠、波斯商人、旅行者、外出朝圣的商人等。从主人公的身份来看,其职业主要集中在商业领域,表明这个故事诞生的环境与商业活动或许有密切的关联。

其三,故事的情节不仅有详略之分,而且有结构之别。故事可分为三种类型:第一类最简单,只有寄物的主人公及保管物品的人,可归纳为欺骗与反击两个阶段。第二类,另外出现了判案的法官或者国王,即欺骗、反击、判案三个阶段。第三类,除了法官或国王之外,还出现了智者(包赫鲁尔、朱哈等)主动(或被请求)参与判案的情节。正如乌特所指出的那样,最后一类故事只出现在中东阿拉伯的民间故事之中。这可能与中世纪以来阿拉伯智慧文学的发展有一定的关联。二者之间是否存在确切的关联,还有待进一步的研究。

其四,故事的细节也有不同,比如,在小孩问题的设计上,有请小儿去买肉、请小孩去洗澡(或者帮忙拿洗澡用具)、在大街上或在宴会中带走小孩等多种不同的场景。在藏小孩的细节方面,也有藏在山洞、藏在朋友或者自己家中、直接放在家中而没有藏起来等不同。所谓抓走小孩的动物也有鵄、老鹰、秃鹰、燕子、猎隼、雀鹰、黑乌鸦、小鸟、猫头鹰、鹞鹰等区别。所寄存的物品有铁犁头、铁秤、铁、铁棍、铁锅、生铁等差异。

其五,写作方式上有散文、诗歌以及韵散夹杂三种形式。文本的形态上也有两种:纯文本、带插图的文字文本。可以说“老鼠噉铁”型故事正如常言所说的“麻雀虽小、五脏俱全”,充分反映了民间故事在古代亚欧流传的复杂变化和地方性的不同处理。

“老鼠噉铁”型故事的图像在古代欧亚的流传

除了文字文本、口头故事之外,“老鼠噉铁”型故事还以图像的方式在古代欧亚地区有所传播。“老鼠噉铁”型故事没有太子须大拏本生故事、睒子本生故事、独角仙人故事等著名的佛教故事那样丰富的图像(有石雕、壁画、雕塑、插图纸本、单幅画等形式),而仅仅只有一些绘图出现在插图本之中。据笔者目前检索所得,“老鼠噉铁”型故事的图像主要依赖三种文本(《凯迪来与迪木奈》《老人星之光》《拉封丹寓言故事集》)的插图本。各种插图的图形、风格和绘制方式都呈现很不一致的地域风格。

根据伯纳德·凯恩(Bernard O'Kane)《早期波斯绘画》(Early Persian Painting)一书中的记录,有五种13~14世纪的《凯迪来与迪木奈》插图本中描绘了“老鼠噉铁”型故事,这些图像的出处为:Rabat,f.50a;Istanbu l363,f.78b;Paris 913,f.68b;Cambridge 578,f.57a;Paris 3465,f.71a[43]。笔者目前获取了“老鼠噉铁”型故事的五种图像(含上述的两种),分述如下:

1.法国国家图书馆藏阿拉伯文《凯迪来与迪木奈》插图本(MS Arabe 3465)

法国国家图书馆收藏了伊本·穆格法翻译的阿拉伯文《凯里来与迪木奈》的多种不同时期的抄本,其中的一种插图本(编号MS Arabe 3465),大约是13世纪的早期(1200~1220年)复制于叙利亚地区,具有古典时期的艺术特征。[44]该插图本中绘制了一幅有关“老鼠噉铁”故事的插图(见图1)。此插图本中,常将图像绘制在一叶的上下文字之间。多幅插图在人物(两个人或多个人)中间描绘了造型简单的植物,起到分隔视线或者装饰画面的作用。图1中,只有两个人物和三株植物,画面最左侧的那株植物上还画了一只鸟儿。插图中为两人标注了阿拉伯词语,其中左边的词语为al-tājir,意即“商人”;而右边的词语为muwājih,意即“对手”[45]。两个人物呈现激烈对话的状态。《早期波斯绘画》一书中,对此图的简要描述为“不诚信的商人和他的同僚:商人将同僚的铁归还给他以换回自己的儿子”[46]。对比文字文本,不难发现,画面中的两人即商人和他的朋友(“对手”),但插图显然缺乏故事的任何背景,也没有文字文本中描述该故事的许多核心元素:铁、孩子和鸟儿叼起孩子的画面。这说明此插图与文字文本之间存在巨大的差异。尽管旁注的词语指明了画中两人的身份,但是单单看画面中的这两人以及三株植物,还是无法与“老鼠噉铁”故事的内容联系起来的。这说明此处的图文关系是有差异的、不紧密的,从“图”中无法正确读取“文”的独特信息,图文是分离的。这也为我们了解插图本的图文关系提供了一个特殊的例子。

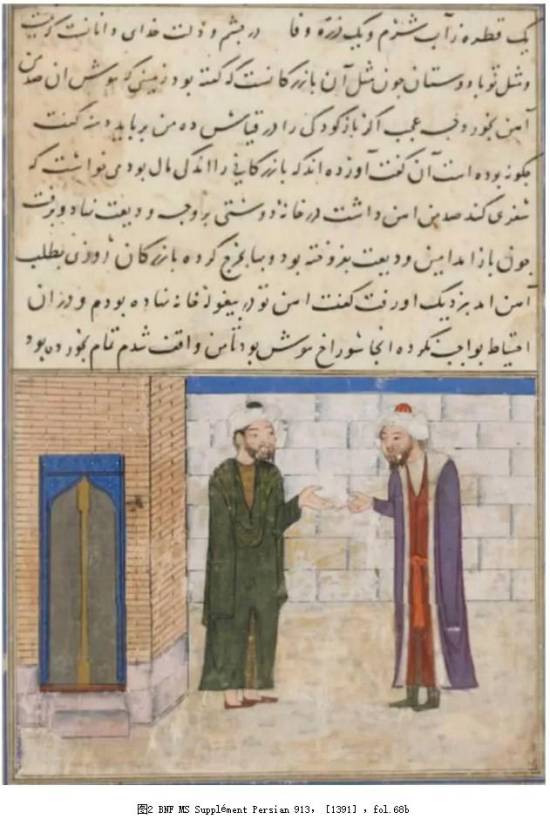

2.法国国家图书馆藏波斯文《凯迪来与迪木奈》插图本(MS Supplément Persan 913)

法国国家图书馆收藏的一个波斯文《凯里来与迪木奈》插图本(编号为MS Supplément Persan 913)是1391年绘制的。该绘本中也有一幅“老鼠噉铁”故事的插图(fol.68b),名为“商人向朋友解释老鼠怎样吃了他的铁”(见图2)。此幅图中,也是两个站在院子中对话的人物,没有任何的植物,只有背后的围墙、带门的房屋的一角、紧闭着的门。两人的服饰打扮虽有不同,但是无法辨认谁是寄存铁的商人,谁是没有诚信的商人。因此,就图文关系而言,此处的插图也是图文分离的,即图像虽然描绘了文本中的某一部分的信息,但无法准确地反映出文本的内容,也就是说,从图像中无法读出文本故事的独特性。此处的图像也就不属于莱辛在《拉奥孔》中所说的“最富于孕育性的顷刻”。

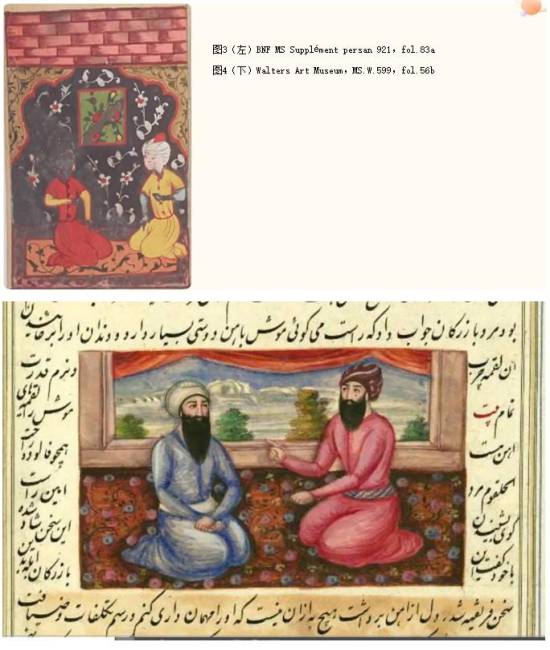

3.法国国家图书馆藏波斯文《老人星之光》插图本(MS Supplément Persan 921)

法国国家图书馆收藏了一个1547年绘制的波斯文《老人星之光》插图本(编号为MS Supplément Persan 921)。该绘本中有123幅插图,其中的一幅插图(fol.83a)与“老鼠噉铁”故事有关(见图3),该插图名为“可怜的商人和他那不忠诚的保管者”。与一般的插图本将插图安置在带边框(或者不带边框)的文字之中不同,此绘本中的许多插图被描绘在每叶带边框的文字之外。此幅插图就是被安排在该页的左下角,其高度约占9行文字。就一页的整体来看,该插图所占的页面比例较低,颇符合细密画的样子。该插图的内容是室内两位男子对面跪坐在地毯上,地毯上有许多花纹,地毯的上方绘制了五排红砖,用来表示墙壁。两位男子分别包裹着黑色和白色的头巾,穿着红色和黄色的半个袖子的长袍。从形象来看,两位应该是商人的打扮。由于画面中没有文字标注,因此,我们无法分辨出哪一位是出远门的商人,哪一位是保管者。就文图的关系而言,此图选择了故事中的“对话”(即商人归来之后向对方索取所保管的铁器)的情节片段。单纯从画面来看,如果不阅读画面右侧的文字,一般的读者是无法看出该图所描绘的是“老鼠噉铁”故事。

4.美国巴尔的摩华特斯艺术博物馆藏《老人星之光》插图本(Ms.W.599)

美国巴尔的摩华特斯艺术博物馆(Walters Art Museum)收藏了一部1847年的《老人星之光》插图本(编号为Ms.W.599)。该绘本中也有一幅“老鼠噉铁”故事的插图(fol.56b),名为“一位商人和他所信任而寄存了铁的朋友”(见图4)。这幅插图也是对面侧坐在地毯上的两人正在对话。画面右边的男子身穿红色长袍,长长的胡须,包着暗红色的头巾,用手指着对方,似乎正在解释。画面左边的男子身穿蓝色长袍,长长的胡须,包着白色的头巾,双手交叉放在胸前,似乎正在耐心的倾听。两人的背后似乎是一个窗子,透过窗户,可以看见远方的树木和山峦。和图2、图3相比,虽然图4的人物及背景均不相同,但是,其构图的理念,以及图像与文字文本的关系基本是一样的。二者均属于那种图文分离的例子。

5.《拉封丹寓言故事集》插图本中的“老鼠噉铁”版画

法国作家拉封丹的《拉封丹寓言故事集》问世后,引起了画家的注意,有不少的插图本,比如,法国路易国王和蓬皮杜夫人的御用画师查尔斯·艾森(Charles Joseph Dominique Eisen,1720~1778年)1762年为《拉封丹寓言故事》创作了铜版画插图85幅。[47]19世纪最成功的插图画家古斯塔夫·多雷(Gustave Doré,1832~1883)也为《拉封丹寓言故事集》绘制了精美的版画插图320幅。多雷在该书第九章第一个故事的前面绘制了一个交流的场景(见图5),图中坐着并摊开双手的那位应该就是不诚实的朋友。多雷在故事结尾处还绘制了一只老鼠作为一个类似徽目标图案,用来暗示此故事与老鼠有关。[48]多雷的插图与故事文本联系也不密切,没有直接描绘该故事中具有代表性的元素。《拉封丹寓言故事》另一个插图本中绘制的“老鼠噉铁”故事场景(见图6)则要直接得多,读者一眼就能看出该图像与故事文本之间的关联性。

图片

图6这幅版画插图明确地描绘出了老鼠正在啃食铁条以及一只猫头鹰叼起一个比自身还要大得多的胖孩子的情形。这两个场景在文本中都是虚构的,是发生在不同时间(一前、一后)、不同空间(仓库、室外)的情节。二者却被描绘在一幅室外旷野的画面中,属于“异时同构”的图像叙事方式。与前述的第1~5幅图相比,图6虽然没有描绘商人和他的朋友这两个故事中的主角,但与文字文本的关系显得更为紧密,属于图文基本一致的情況。不过,从另一个角度来说,图6也就缺乏了前5幅图那样的“想象的空间”。虽然图6所描绘的内容都是虚构的,但通过视觉材料,图6留给读者的看起来却像是更为写实的“真实”图景。

结语

综上所述,敦煌写本(敦研256)中的两行字中所包含的“老鼠噉铁”这一个小故事,具有丰富的内涵,从印度分别流传到中国(敦煌、新疆地区)、波斯与阿拉伯地区、乃至欧洲的法国和俄罗斯,其时间相当悠久,范围相当广阔。该小故事的结构、形态与主旨在各文本中又有不同之处。该故事流传背后所隐含的商业、贸易流通与诚信等社会因素,值得进一步地探讨。这个小故事能够在这么大的区域、这么长的时间里流传,是因为其中隐含了共通的主题,即强调“诚信”的价值观。人际交往中的诚信是基本的要求,如果一方违背了诚信的原则,做出失信的事情,那么,必然就会遭到对方(或者第三方:执法者或智者)的反击(或者惩罚)。正是人们普遍认识到的诚信原则,才让这个小故事到处传颂。对该故事内涵的认识和研究,也有一定的现实意义。它有助于我们在实践一带一路倡议的过程中,基于生动具体的文化交流和交融,与不同区域的人们交往时,增强对不同文化的认知和理解。

“老鼠噉铁”故事的图像主要依托在插图本之中,而未见于壁画、雕塑或者单页的绘画。这些插图本创作于13至19世纪,主要分布在西亚和欧洲,这说明单就图像而言,该故事流传的时间至少在6个世纪以上,但其影响的程度不一,西亚的《凯里来与迪木奈》和《老人星之光》那些插图本是写本,只能在有限的范围内被阅读。《拉封丹寓言故事》插图本是印刷术流行欧洲之后的产物,是公开出版的大众读物,其影响的范围要大得多。目前找到的这六幅“老鼠噉铁”故事插图基本是文字与图像并存的编辑方式,有的图像是夹杂在上下文字之间,有的图像是在文字框之外,可视为所谓的“语图合体”或者“语图互文”的状态,也就是说,其图像和文字是同时呈现的,相互之间处在共为互文的关系之中,但插图本中图像的重要性显然要次于文字文本。就文图关系而言,这六幅插图有两种情形,其一是文图的关系不密切,前五幅图虽然描绘了文字文本中的一个情节,但没有体现出带有该故事特色的场景或图像符号。其二是文图的关系较为密切,图6描绘了故事中有代表性的元素(即“老鼠”和“老鹰”),从图像符号中可以辨认出与“老鼠噉铁”故事相关。因此,这六幅图像资料也是非常有价值的,其图文关系的表达可以丰富我们对古代宗教文学插图本的认知。

[1]本文为2016年度国家社会科学基金重大项目“古代东方文学插图本史料集成及其研究”(批准号:16ZDA199)的成果之一。

[2]甘肃藏敦煌文献编委会,甘肃人民出版社,甘肃省文物局编:《甘肃藏敦煌文献》第一卷,甘肃人民出版社,1999年,第244~245页。

[3]陈明:《佛教譬喻故事“略要本”在西域和敦煌的流传——以敦研256号写卷为例》,《文史》2016年第4期,第201~228页。

[4]Hans-Jörg Uther,The Types of International Folktales:A Classification and Bibliography .Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson.3 Vols.Helsinki:Suomalainen Tiedeakatemia,2004.

[5]H.T.Francis, tr., The Jātaka or Stories of the Buddha’s Former Births, Vol.2, ed. by E.B. Cowell, Cambridge at the University Press, 1901, pp.127-129.

[6]郭良鋆,黄宝生译:《佛本生故事选》,人民文学出版社,1959年,第131~132页。

[7]Merlin Peris,“Greek Motifs in the Jatakas”,Journal of the Royal Asiatic Society Sri Lanka Branch,New Series,Vol.25,1980-1981,pp.136-183.

[8]季羡林译:《五卷书》,人民文学出版社,1959年,第154~158页。

[9]Somadeva Bhatta,The Ocean of Story:being C.H.Tawney's Translation of Somadeva's Kathāsaritsāgara,Volume 5,London:Privately printed for subscribers only by Chas.J.Sawyer,1924-1928.pp.62-63.〔印〕月天著;黄宝生,郭良鋆,蒋忠新译:《故事海选》,人民文学出版社,2001年,第295~296页。

[10]Shuka Saptati:Seventy Tales of the Parrot,Translated from the Sanskrit by A.N.D.Haksar,New Delhi:HarperCollins Publishers India,2000,pp.130-132.另参见潘珊:《鹦鹉夜谭——印度鹦鹉故事在欧亚之流传》,中国大百科全书出版社,2016年,第258~260页。

[11]孔菊兰,袁宇航,田妍译:《鹦鹉故事·僵尸鬼故事》(乌尔都语民间故事集),中西书局,2016年。

[12]阿布都外力·克热木:《浅论维文版<鹦鹉故事>的主要母题及其文化内涵》,《西北民族大学学报》2012年第5期,第46~54页。

[13]魏李萍:《古代印度<鹦鹉故事>在土耳其的翻译传播和本土化》,《西北民族大学学报》2016年第3期,第114~120页。

[14]〔新加坡〕廖裕芳著;张玉安,唐慧等译:《马来古典文学史》(下卷),昆仑出版社,2011年,第25~45页。

[15]王树英等编译:《印度民间故事》,北京大学出版社,1984年,第198~200页。

[16]忻俭忠等编译:《世界民间故事选》(第5卷),福建人民出版社,1983年,第101~102页。

[17]邵焱译:《两件离奇古怪的事》,收入邵焱等译《亚洲民间故事选》,黑龙江人民出版社,1982年,第89~92页。

[18]恩·霍兹编写;徐亚倩译:《神罐:印度民间故事集》,少年儿童出版社,1957年,第76~78页。

[19]〔新加坡〕廖裕芳著;张玉安,唐慧等译:《马来古典文学史》(下卷),第20~21页。

[20]A.Venkatasubbiah,“A Javanese Version of the Pañcatantra”,Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute,Vol.47,No.1/4,1966,pp.59-100.

[21]余玉萍:《伊本·穆格法及其改革思想》,中国对外经济贸易出版社,2007年,第117页。

[22]〔阿拉伯〕伊本·穆格法著;李唯中译:《凯里来与迪木奈》,天津古籍出版社,2004年,第132~135页。

[23]刘丽译;叶奕良审校:《伊朗哲理寓言故事:克里莱和迪木乃》,少年儿童出版社,2006年,第158~161页。

[24]Anwār-i Suhailī or Lights of Canopus,Commonly known as Kalilah and Damnah,tr.from Persian by Arthur N.Wollaston,London:John Murray,1904,pp.139-140.

[25]王一丹主编:《伊朗民间故事》,辽宁少儿出版社,2001年,第269~272页。

[26]张玉安,陈岗龙等著:《东方民间文学概论》第二卷,昆仑出版社,2006年,第64~65页。

[27]《商人、裁判官和包赫鲁尔的故事》(伊朗民间故事),收入王维正、晓河:《世界民间故事选》第二辑,福建人民出版社,1982年,第128~132页。

[28]叶绪民:《印度古代寓言在世界上的流传与变异——从佛本生故事谈起》,收入《原始文化与比较文学研究》,山东画报出版社,2007年,第92页。

[29]戈宝权:《从朱哈、纳斯列丁到阿凡提》,王堡、雷茂奎主编:《新疆民族民间文学研究》,新疆人民出版社,1986年,第135~144页。

[30]戈宝权主编,刘谦等译:《朱哈趣闻轶事》,中国民间文艺出版社,1982年。

[31]周光明:《巧妙的反驳》,《逻辑与语言学习》1993年第1期,第13页。

[32]曾长清等编译:《一天一个好故事》,河北少年儿童出版社,1987年,第197~198页。

[33]扬帆编译:《阿拉伯民间故事》,世界知识出版社,1987年,第61页。

[34]〔法〕拉封丹著;李玉民译:《拉封丹寓言诗全集》,漓江出版社,2014年,第168~170页。Jean de La Fontaine,The Fables of La Fontaine,Translated from the French by Elizur Wright.A new edition with notes by J.W.M.Gibbs,Book 9,fable 1,London:George Bell and Sons,1888,pp.220-223.

[35]金留春:《托尔斯泰的民间故事》,《沈阳教育学院学报》2010年第6期,第1~9页。

[36]〔俄〕列夫·托尔斯泰著;陈馥译:《列夫·托尔斯泰文集》,第十二卷《故事》,人民文学出版社,1989年,第41页。

[37]M.I.Vorobyova-Desyatovskaya,“An Illustrated Copy of A Georgian Translation of ‘Kalila and Dimna’”,Manuscripta Orientalia:International Journal of Oriental Manuscript Research,vol.6,no.2,2000,pp.58-64.

[38]阿卜都拉买合逊记录,井亚翻译:《维吾尔族故事》,《民间文学》1962年第6期,第23~24页。

[39]刘守华:《印度〈五卷书〉和中国民间故事》,《外国文学研究》1983年第2期,第63~69页。

[40]刘守华:《<卡里来和迪木乃>与新疆各族民间故事》,收入《比较故事学论考》,黑龙江人民出版社,2003年,第254页。

[41]刘守华:《<卡里来和迪木乃>与新疆各族民间故事》,收入《比较故事学论考》,第260~261页。

[42]〔清〕姚元之撰;李解民点校:《竹叶亭杂记》,中华书局,1997年,第82页。

[43]Bernard O'Kane,Early Persian Painting:Kalila and Dimna Manuscripts of the Late Fourteenth Century,London & New York:I.B.Tauris,2003,pp.305-306.

[44] Kazue Kobayashi,“Some Problems on the Origin of the Illustrations of Kalila wa Dimna (Paris B.N.Ms.arabe 3465)”,Journal of Art History,vol.40,no.2,1991,pp.183-197+ pp.2-3.

[45]此为笔者同事刘英军博士、廉超群博士的辨认结果,谨此感谢!

[46]Bernard O'Kane,Early Persian Painting,p.306.

[47]Tales and Novels in verse of J.De La Fontaine,with Eighty-five Engravings by Eisen,Two Volumes,Paris:J.Lemonnyer Publisher,1884.

[48]Jean de La Fontaine,Fables de La Fontaine,avec les dessins de Gustave Doré,Paris:Hachette,1868,pp.563-567.