摘要:在19世纪40—60年代英国对华商贸扩张与修约决策中,英国驻华使领馆的情报工作发挥了关键作用。他们通过商贸情报的搜集与更新,配合英国政府将对华商贸扩张从沿海导向内陆。他们对清政府内政情报的刺探,使英国对华认知从商贸范畴扩展到政治领域。情报积累的日渐丰富,加深了英方的对华认知,使其对华交涉跳脱商贸扩张的单一视角,试图在商贸扩张与对华政策的把握上取得某种平衡。通过“情报搜集—认知中国—政策调适”的模式,英方不仅在1868—1869年的修约交涉中实现了商贸扩张与对华决策的平衡,为英国攫取在华利益打下了基础,而且改变过去向清政府一味施压的办法,开始着手在清政府内部培养“代理人”,以诱导清政府实现变革,从而服务其在华扩张。

关键词:情报工作 英国对华决策 阿礼国 中英关系

在19世纪英国对华进行商贸扩张和势力渗透的过程中,对华认知成为关键环节并发挥了不可替代的重要作用。既有研究或从“近代外文报刊—信息整合与传播—中英外交”的角度,讨论近代报刊的情报效用和舆论营造对中英关系的影响;或从“译者—学者—英国的中国知识”角度,论述英驻华外交使节、领事(简称“使领”)和译员的情报工作如何影响英国汉学发展,进而丰富英国政府的对华认知。这些研究虽涉及影响英国对华决策的情报因素,但并未对英国驻华使领馆的情报工作、英方对华认知与外交决策的互动关系展开系统讨论。

基于此,本文拟按照“情报网络—情报搜集—认知中国—影响决策”的逻辑,通过系统挖掘英国外交部档案,辅以英国议会文书和《筹办夷务始末》等资料,呈现1843—1861年英国如何依托驻华使领馆构建情报网络,搜集中国商贸情报和内政情报,并探讨英方的情报工作如何形塑英国的对华认知,进而影响1868—1869年英国的对华修约决策。

一、英国驻华使领馆情报网的建立

英国政府的情报触角伸入中国,是以英外交部驻华机构为载体的。1843年,英国第一批领事进驻中国通商口岸,开启了英国政府摆脱东印度公司的情报限制,建立外交部直属情报网络的序幕。英驻华使领馆情报网络的构建经历两个阶段:商务总监兼任特使(Chief Superintendent of Trade and Plenipotentiary)并管辖领事阶段;公使(Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary)兼任商务总监并管辖领事阶段。两个阶段的次第演进不仅意味着英驻华使领馆建制的完善,也推进了驻华使领馆情报网络在纵向与横向两个方面铺开。

(一)商务总监兼任特使并管辖领事阶段的情报网构建

1842年中英《南京条约》签订后,英驻华机构进入商务总监兼特使并管辖领事阶段。这一阶段,英国政府未获派遣常驻外交使节进驻北京的权利,故任命管辖英国在华商贸事务的商务总监兼任对华外交特使,伺机前往中国“全权”交涉两国外交事务。鉴于条约准许英方派遣领事进驻通商口岸“专理商贾事宜”,英外交部确定商务总监为驻华领事的最高长官,领事依从商务总监指令展开工作。由于商务总监同时兼任港督,驻节香港,英方遂建立起以驻港商务总监署为上级机构,各口岸领事馆为下属机构的纵向体系。商务总监虽具特使头衔,但在外交部的位阶仅相当于总领事。

商务总监和领事还有另外一层身份,他们均是英国驻华情报人员,驻华伊始即以商贸情报为重点,帮助英国政府掌握对华贸易情况。1844年,英国外交部指示商务总监德庇时(John Davis):

有关各口岸贸易、航运之所有数据和描述应尽可能详细,并列表呈现。你应时刻关注领事常规数据搜集未包含的情报,如中国人生活方式、习俗、国内经济等英国政府十分感兴趣的情报。从国家的角度来看,这些情报可能是有用的,它为商业活动指明正确方向。

由此可见,英国搜集的商贸情报由两个层次构成:一为领事情报;二为商务总监情报。为获取商贸情报,英驻华机构通常采取常规性和自主性两类情报搜集方式。领事搜集的常规性情报包括前来通商口岸开展贸易的英籍和其他外籍商船的船只信息、贸易地点、进出口货物数量及价值、中国口岸通货信息、物价信息等。商务总监情报包括两类内容:(1)整合所有领事提交的各口岸贸易、航运数据;(2)补充领事常规性情报未包含的、有助于指导英国在华商业活动的情报,如中国人的生活方式、习俗、经济活动等。

以上述情报为基础,领事和商务总监会定期生成微观和宏观两种商贸情报。微观情报由包含一年中通商口岸航运、贸易数据的《贸易报表》和对数据进行分析、说明的《贸易报告》构成。宏观情报是以领事情报为基础的《五口贸易陈述》(Statement of the British Trade at Five Ports of China)。不过,《五口贸易陈述》仅是对领事提交数据的简单整合,无法反映五口贸易的详情。英国对华商贸情况的完整掌握,还有赖于某些领事对情报的自主性搜集。

需要指出的是,在中英条约体制下,由于领事裁判权的存在,英国外交部摒弃了19世纪通行的商人兼任领事制度,严禁驻华人员以任何形式从事商贸活动,将驻华机构经费纳入英国国家财政,英国驻华人员得以实现全职、全薪。这对情报工作产生了两方面影响。

一方面,加强情报工作的专业性。英国秉持所谓“自由贸易原则”,规定驻外使领应为“英国海外商贸整体利益服务”而非“为单个商人代言”,商贸情报需呈现英国与当地贸易之全貌。驻华使领全职全薪有助于他们摆脱自身利益的羁绊,站在英国对华贸易的全局搜集情报,从而提升情报工作的专业性。1857年,上海副领事罗伯逊(D. B. Robertson)的商贸情报就因符合要求而被英外交部列为各使馆学习的范本。

另一方面,产生新的宏观情报。驻华机构纳入国家财政,使英国外交部背负了沉重的财政压力,使得商务总监必须在确保驻华机构“完美高效”运转的同时,“严控花费于最低限度”。这要求商务总监时刻关注口岸贸易态势,调整各领馆人员配置,并报告外交部。这类人事报告常包含商务总监对口岸贸易现状、定位及中英外交走向的意见等信息,可被视为新的宏观商贸情报。如1848年12月,商务总监文翰(Samuel Bonham)指出,福州国际贸易流量不足,维持福州领馆不合乎商业逻辑,但福州作为福建省会和闽浙总督驻地,极具政治意义,因此他反对裁撤福州领馆,建议将其降级为厦门领馆的派出机构,作为日后与清政府交换其他口岸的筹码。

依托英驻华机构,英方搭建了以商务总监为中枢的信息传递制度。在电报尚未引入中国前,英外交大臣与驻华使领的信息交流主要依靠轮船转运公务信函。鉴于中英远隔重洋,英国难以对领事情报作出及时回应,英外交部决定领事不与伦敦直接通信,仅与商务总监保持信息往来,商务总监须将其下达给领事的工作指示以及领事的各类重要报告递交伦敦,确保英国政府掌握必要的信息。驻港商务总监就此成为英国在远东的信息汇集点。

该信息制度将散布东南沿海的英国驻华机构与香港、伦敦连缀成为一个情报网络。该情报网络有三个层次的信息传递线路:第一,各领馆雇佣信使和洋行商船,保持口岸间的信息交流;第二,各领事与商务总监通过英军舰、英商鸦片船和大英轮船公司(Peninsular and Oriental Company)的“香港—上海”航线保持通信;第三,驻港商务总监通过英军舰、中英鸦片船和“P&O”远洋轮船,实现“香港—锡兰—苏伊士—南安普顿—伦敦”的信息传递。通过这三条线路,英国驻华机构搜集的各类情报源源不断涌向伦敦。

(二)公使兼任商务总监并管辖领事阶段情报网的完善

1858年中英《天津条约》签订后,英方的情报网趋于完善。该条约准许英方派遣全权公使驻华,1859年3月,英外交部任命卜鲁斯(Frederick Bruce)为首任驻华公使兼商务总监,建立与清朝中央政府的直接外交联系。自此,英国驻华最高长官变为常驻全权公使,1861年公使进驻北京后,英方的情报触角突破东南沿海地区,进入清朝政治中心。

公使驻华推动了英国对华情报工作的完善。首先,卜鲁斯将公使馆秘书处(Legation Secretary Office)与商务总监署汉文处(Chinese Secretary Office)合并。在英国使领体制中,使馆秘书是具有外交职权的外交官,然而,当时胜任驻华使馆秘书者对中国事务既无背景知识也无兴趣,他们多将来华工作视为谋求更高职务的垫脚石。汉文秘书帮助商务总监翻译中英往来函件、研究中国文化、搜集清政府政治情报,虽然汉学知识丰富但仅属低阶领事官员,无法成为高阶外交官。

卜鲁斯进驻中国后急需一名晓畅中文、深谙中国文化的高阶外交官员,负责与总理衙门的日常交涉。1862年4月,他将汉文处与公使馆秘书处合二为一,任命“出身、教育和经历十分合格”的汉文处秘书威妥玛(Thomas Wade)为“中华京都参赞大臣兼理汉文正使”,提升为公使馆二号主官。这打破了英国驻华外交官与汉学专才之间的制度壁垒,为英国公使获得过去无法获得的中国内政情报提供了制度支持。

其次,改革学生译员制度,增强驻华人员情报获取能力。该制度设立于1854年,是英国驻华机构的后备人员培养制度。英外交部每年从伦敦国王学院、贝尔法斯特女王学院、剑桥大学等挑选10名左右毕业生,以学生译员身份来华,在商务总监署和各领馆学习中文、领馆业务和情报业务。公使驻京前,该制度存在学员薪资过低和因领馆业务繁忙挤压学员中文学习等弊端。卜鲁斯与威妥玛不仅建议外交部在学员招募时注重中文考核,而且将学员集中于北京公使馆,由汉文正使和汉文处中文教师指导学习中文和汉学。1861年,学员招募被纳入英国文官考试范畴。通过考试者以学生译员身份来华,在公使馆汉文处集中学习中文1—3年,考核合格后至各领事馆工作。这为英方刺探中国内政情报储备了人力。

再次,扩大情报网络。中英《天津条约》《北京条约》签订后,通商口岸扩展至沿海地区和长江流域。为保障驻京使馆与各地领馆的信息流通,《天津条约》第四款规定,“大英钦差大臣并各随员等,皆可任便往来,收发文件,行装囊箱不得有人擅行启拆,由沿海无论何处皆可。送文专差同大清驿站差使一律保安照料”。英方据此雇佣华人为信使,在各通商口岸和驻京使馆间传递消息,且受到条约保护。通商口岸获取的各类情报源源不断涌入北京公使馆。英使领情报网从“东南五口—香港”转变为“北京—沿海、沿江地区”。情报网络的扩大促使信息传递制度发生改变。

最后,改善信息传递效率。1861年英外交部鉴于公使驻京使信息传递线路延长为“北京—伦敦”,遂命各领事“向公使兼商务总监递交公函时,将关涉英国利益和英国政府急需知晓之事制成副本直送伦敦”。1865年后,领事《贸易报告》传送演变为原件上交北京、副本递送伦敦,确保伦敦能够掌握中英贸易的最新态势。这意味着,驻京公使不再是英外交部获取中国情报的唯一渠道,伦敦可以更快速地获得领事的重要情报,以筹划对华决策。

综上所述,英外交部驻华机构是英国政府情报渠道进入中国的载体。随着英国驻华使领体系的完善,英国构建了以商务总监/公使为首,通商口岸领事为主要负责人的情报网络。领事裁判权使得驻华使领成为全职全薪的专职官员,加强了情报工作的专业性。英国公使进驻北京,不仅使英国情报触角延伸至清朝政治中心,而且实行了一系列改革措施,以完善其对华情报工作。

二、英国驻华使领馆的情报搜集

与情报网的建设同步,英国使领驻华伊始便开始了系统性的情报搜集。中国商贸情报和内政情报是他们的主要目标,也是英政府掌握中国市场动态、窥探清政府内情的基本资料。

(一)搜集中国商贸情报

五口通商后,英国政府迫切需要了解通商口岸信息,以利英商开展针对性的贸易活动。在19世纪“统计运动”影响下,英国领事多从驻地国政府公布的权威数据中获取信息。可在1864年总税务司署定期发布各类统计数据前,清政府并无欧美各国行之经年的贸易信息公布制度。既然如此,英驻华使领又从何处获取贸易信息呢?

中英系列不平等条约是领事系统搜集贸易数据的制度依托。《南京条约》第二款规定,英国领事应确保英商“清楚交纳货税、钞饷等费”,本文称之为“条约保税职责”。《五口通商章程》将该职责细化为两个方面。(1)英商船抵达中国通商口岸后,英商须向领事提交含有船只吨位、船员、货物信息的船牌、舱单和报单,领事将这些数据登记成册。这些《登记册》(Register)成为领事撰写《贸易报表》的一手资料。(2)为履行条约保税职责,条约授权领事介入口岸税收管理工作,参与确定纳税“洋钱”与白银的兑换率、掌握口岸计量标准。这使领事能将口岸贸易数据在统一的标准下进行整合,便于英国政府和英商查阅。

在条约保税职责框架下,各领事在“通商口岸的各国贸易”和“通商口岸的英国贸易(含香港)”口径下统计如下数据:口岸进出洋船(Foreign Vessel)数据、口岸与中外其他口岸的贸易数据、他国船只进出口贸易数据、英国船只(含香港船只)进出口贸易数据、口岸主要进出口货物的贸易数据和税收数据等。上海、广州领事还偶有统计进口货物复出口(Re-export)其他口岸的数据。这些数据除英国口岸贸易数据来自领馆《登记册》外,其他国家的贸易数据多来自该国领事和清政府海关。

领事依《登记册》和其他渠道获取的数据完成《贸易报表》后报送商务总监,商务总监据此撰写《五口贸易陈述》,分析中英五口贸易总体态势。这些统计数据表明,五口中仅广州、上海和厦门与英国存在贸易往来。这成为19世纪40年代末英国筹划寻找新的通商口岸的肇因。

然而,领事《贸易报表》和商务总监《五口贸易陈述》并不能反映中英贸易实际状况。1850年商务总监文翰向英外交部评述贸易数据时,特地在结论部分补充:

这些数据不可用于统计目的。各口岸走私频发,使这些表格反映的进出口贸易量与真实情况相去甚远。广州领事和厦门领事已就如何减少走私与中国地方官交涉,但收效甚微……导致这些数据失真的另一原因是,大量英国工业品通过美国船只进口中国口岸,这部分贸易我们没有准确的数据。我们也不用期待出口贸易的准确数据,因为茶、丝和中国其他土产……很可能由美国船只直运英格兰。

可见,缺乏准确数据是《贸易报表》失真的原因。领事数据均摘编自领馆《登记册》,专指已纳税的货物,这在走私频发的背景下自无统计价值。统计口径方面,《贸易报表》以商船国籍作为计算各国贸易额的标准,使非英籍船只进出口的英国货物无法计入英国贸易额。笔者测算厦门领事统计的1849年厦门贸易数据发现,这两项漏损几占该年英国在厦门贸易额的66%。

领事统计数据的缺陷与条约保税职责存在较大关联。在当时的驻华领事中,仅英领事被条约赋予确保英商纳税的职责。美、法、葡等国领事不仅无此职责,且多为商人充任。这使英商选择非英籍船只从事贸易,逃避领事监管偷漏关税。在此意义上,条约制度既是英国领事获取口岸贸易信息的制度依托,也是数据失真的成因。

在《贸易报表》存在严重缺陷的情况下,领事的自主性情报搜集因之成为英国外交部克服数据缺陷、认知中国市场的重要参考。阿礼国(Rutherford Alcock)及巴夏礼(Harry Parkes)的情报工作不仅发现了弥补数据缺陷的方法,而且为英方描绘了一个通商口岸以外中国内陆贸易网络的图景。

1844—1859年,阿礼国历任英国驻厦门、福州、上海和广州等地领事,巴夏礼于1844—1849年担任其译员。在这“亲密友好、相互成全”的5年时间里,阿礼国对通商口岸贸易展开跟踪研究。他在福州、上海领事任内撰写了8份长篇报告,内中形成的中国通商口岸研究方法和基本认知最后汇总于1850年的报告,改变了英外交部用新口岸交换福州、宁波的判断,使长江流域进入英国扩张的视野。

统而观之,福州时期可视为阿礼国口岸研究的成型期,上海时期可视为成熟期。这些报告呈现出三个特性:(1)发掘中文情报源,呈现领馆数据无法显示的信息;(2)在中国自身的贸易网络而非中西贸易的视角下,审视口岸贸易潜力;(3)打破单个口岸的狭窄视野,在五口互动和比较中审视中英贸易。

在发掘中文情报源方面,阿礼国在《福州贸易二次报告》中首次将发掘中文情报,定位为弥补《贸易报表》统计缺陷、客观认知口岸贸易的方法。他在致商务总监的公函中表示:

我急于提交中方的福州贸易数据,在于证明福州拥有丰富的资源,并将其作为对仅包含西方贸易信息的《贸易报表》的反证。同时,通过个人调查和逐日观察获取的关于福州普通劳动力工资、生活必需品价格、房租以及土地收益等补充材料,对于正确理解福州贸易数据和准确把握福州贸易实情至关重要。

阿礼国认为,《贸易报表》仅包含西方贸易信息,是“局限性的观察模式”。因此,他将情报视野转向中方的贸易数据,并采取了三项办法:(1)通过巴夏礼从福州知府衙门、福州地方志、闽海关档案等官方渠道获取清政府的数据;(2)委托巴夏礼搜集福州劳动力工资、生活必需品价格、华商资本的流向等情报;(3)通过逐日观察和调查获取资料后,阿礼国采用交叉互证的方法,将第一、二类资料进行对比分析,以拼凑福州贸易的完整图景。

在多类资料互证的基础上,阿礼国强调,《贸易报表》数据寡少,“不能证明福州对英国工业品无需求或需求太少”,因为走私频发和清朝海关的贪腐,使得使领馆的统计对象——英国合法贸易船只销声匿迹。与之相反,福州基层的劳动力工资数据、生活必需品价格和他对福州商业街道的走访,“有力地证明(福州)存在一个庞大的内陆贸易”。

随着发掘的中方资料日益丰富,阿礼国主张透过中国本土的贸易网络理解通商口岸的贸易现状和潜力。因此,他通过“中国海洋贸易”(Native Maritime Trade)和“中国内陆贸易”(Native Inland Trade)两个维度分析福州贸易。明清时期,中国海洋贸易网络逐步成型,华商通过民船从事中国沿海各省与日本、东南亚各国的贸易往来;中国内陆贸易网络则是以内陆长程贸易为主形成的商贸运销网络。英国起初瞄向的是前者。它在以武力打开中国大门后,试图以东南五口为跳板,利用自身的海运优势,侵入中国的海洋贸易网络。

阿礼国通过追踪福州出口土货的来源地和运销路线,发现福州与沿海省份、内陆地区均存在贸易往来,只因海盗频发,海洋贸易日渐式微,大量土货转经内陆贸易线路被贩运至福州。在内陆贸易中,福州与苏州、杭州的贸易最为重要,其次为通过汉口与西部地区进行的贸易。这些发现,成为他日后强调中国的内陆贸易重于海洋贸易,苏州、杭州应成为中国新开埠口岸的基础。

1846年8月调任上海领事后,阿礼国发现,“上海贸易与中国内陆贸易、海洋贸易和南部各口岸的国际贸易紧密相连,仅从英国在沪贸易的孤立角度,不可能客观认知上海贸易”。因此,除常规《贸易报表》外,他在福州口岸研究的基础上另外撰写5份报告,对洋商船只在中国海洋贸易中的作用、上海茶叶贸易、上海丝贸易、中国贸易税收和英国在华贸易前景等问题进行系统论述。

其中,《上海茶叶贸易》和《中国税收报告》最为重要。在《上海茶叶贸易》中,阿礼国以茶的运销线路为线索,清楚呈现了以鄱阳湖为中心的内陆贸易。他根据巴夏礼“对熟知内陆茶产地且实际从事贸易之各方人士的访谈”,确定了长江中下游以南地区的茶产地,纠正了英方关于“东印度公司出口之红茶几乎全部来自福建武夷山区”的错误认知,勾画了一个与英国利益攸关的中国内陆市场——以江西义宁州为起点、南至闽江出海口、北至镇江的三角区域。鄱阳湖在该区域内占据核心位置,茶商凭借周围密集的水网和市镇,或将茶经赣江运至南安府后换船翻梅岭进入广东;或利用密集的水运网络和苦力担挑,翻越横亘于浙江与江西之崇山峻岭,北运上海。换言之,该区域同为上海、广州的贸易腹地。

不过,在阿礼国看来,上海占据更大的贸易优势。对此,他以宁州为圆心,以义宁州至饶州府的直线距离为半径,勾勒了一个北至湖口附近、南达江西中部的扇形区域。阿礼国认为,该扇形及以南之区域是广州借赣江之力所能经营的市场极限,其余的广大地区则是上海茶叶出口的核心区域,包括安徽之徽州府、池州府、太平府、广德府、六安州,江西之南昌府、饶州府、九江府等,浙江之杭州府、湖州府、宁波府、绍兴府等,福建之建宁府、邵武府、福宁府和延平府等。就此而言,上海具备超越广州成为英国在华贸易中心的潜力。自此,一直为英国垂涎的中国内陆市场,暴露在英国外交部视野下。

现实情况是,上海开埠后,英方却未真正进入中国内陆市场。对此,阿礼国以贸易税收为线索给出了他的答案和方案。《中国税收报告》以内陆常关税(Inland Duty)和洋货内陆转运税(Transit Duty)为线索,认为内陆常关(Inner Custom Houses)是英国贸易在中国北部扩张的主要障碍。杭州、苏州两大商贸城市,本应成为洋货“遍运天下”的枢纽,可附近的北新关、浒墅关“是上海进出口贸易的拦截点”,使洋货“只能以高昂的成本和极大的困难经苏州、杭州销售内地”,损害了英国的棉毛纺织贸易。据此,他认为,在未来英国的对华扩张中,英国领事应该进驻内陆重要常关附近,迫使清朝内陆常关和地方官员“遵守条约”,不对缴纳进口税和一定额度内陆转运税的洋货征收其他赋税,从而帮助英国贸易“自由出入”中国内陆。

在阿礼国的策动下,一个庞大的中国内陆贸易网络显现出来,进入其中的方案亦被送至英国商务总监和外交大臣案前。但英方要顺利进入中国内陆市场,在商贸情报以外,还离不开对中国政情的准确把握。因此,获取清廷内政情报成为英国驻华使领馆情报工作的核心任务。

(二)获取清廷内政情报

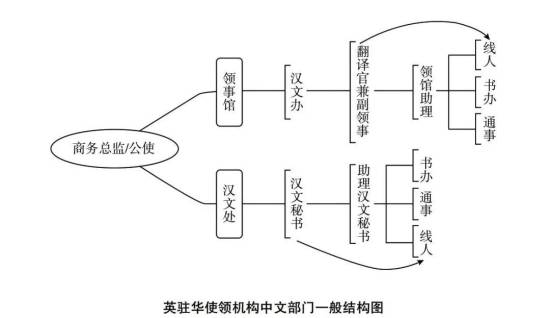

在商务总监兼特使管辖领事时期,商贸情报虽是英方情报工作的重心,但驻华机构内部也通过“商务总监署/领事馆—中文部门—线人”搜集清廷内政情报。这里的“中文部门”指商务总监署汉文处和领事馆汉文办公室(简称“汉文办”),其内部结构见下图。

商务总监设立后,汉文处便成为商务总监署搜集中国信息、分析中国内情的机构。不过由于驻扎香港,商务总监所属汉文秘书很难及时获取清政府的决策信息,而主要依靠清政府《京报》、两广地区的线人和自己的汉学积累获取情报,进行研判。在内政情报中,清政府皇位继承、职官体制、财政结构、地方治理、宗藩关系和外交事务等是重点关注对象。19世纪40年代,汉文秘书郭士立(Karl Friedrich Gutzlaff)多次撰写这类报告,帮助商务总监和英国外交部了解清朝皇室、官制和宗藩关系。

《京报》虽为英方了解清政府内情提供了权威信息,但也存在两个问题。一是资料来源有限。《京报》只收录由内阁公开发抄的奏折,仅为每日政务的一部分,因此仅凭《京报》难以掌握清政府内情。二是信息滞后。香港远离北京,这类信息传递时效严重滞后。例如,1852年5月14日和18日《京报》登载了工部侍郎吕贤基“请求直言”和新任内阁学士胜保“奏陈时务”的奏折,这两份奏折因载有吕、胜二人对清朝政治体制的批评而引起汉文处的关注,被择要翻译递送伦敦,只是递送时间已是8月19日。

这两方面的问题使得英方在研判中国内情时常面临重要情报滞后、信息混乱、无法掌握实情等问题。再如,太平天国运动期间,英方十分关注太平军的进展和清政府的应对举措。随着太平军向北推进,本已滞后的《京报》供应线路不时中断,大量秘密渠道的信息却涌入商务总监署,使英方难以判断战争局势。商务总监文翰不得不亲赴上海,调用“领馆译员—华人信使”情报渠道,在“特勤事务账目”的经费支持下对太平军情报进行专项调查。“华人信使”是受雇于英驻华使领机构,在各领馆和商务总监署之间传递信息的华人职员。这类华人职员并非单纯的信差,还是领馆译员统管的情报员。此次奉派前往南京、镇江搜集情报者,是名为Mang Yahan的上海领馆华人职员,不过他的工作未使文翰满意。

文翰再令上海领馆译员密迪乐(T.T. Meadows)前往镇江、南京。密迪乐此行获取了文翰抵达上海以来“所能获取的最好、最可靠的信息”。这些信息有长江中下游太平军的军力分布情况、太平军对洋人之态度,也有清军军事部署。据密迪乐情报,文翰鉴于太平军对洋人的“不友善”及其强大军力,决定坚持“中立政策”,并计划亲赴南京、镇江向太平军解释“中立政策”,消弭苏松太道散播之“英军将助攻清军围剿太平军”的“谣言”,窥探太平军对英态度,以资决策。

在刺探太平天国情报中,浮现出英国“商务总监署—上海领馆/广州领馆”的情报网络。笔者统计1853—1854年英方搜集到的太平军情报数量发现,这两年商务总监共收到约84件太平军情报。其中,来自商务总监汉文秘书及其线人者22件,来自广州领馆者20件,来自上海领馆者22件;福州、宁波和厦门领馆合计仅20件。

由此可见,商务总监署、广州和上海领馆是搜集太平天国战争情报的主要机构,这3个机构以“汉文处/汉文办”的线人渠道和《京报》为信源,对太平军形成以湖北为起点、东至上海、南至广州的三角形监控网,这应是五口通商时期英方情报网的最大监测范围。商务总监汉文处追踪太平军整体态势,广州领馆译员巴夏礼追踪太平军自广西往北进入长江中游腹地的状况,上海领事阿礼国及译员追踪太平军在长江中下游地区的动向和太平军北伐的情报。

在这个情报网络中,上海领馆的地位日益重要。这既有上海靠近太平军核心区域的地缘优势,也因太平军北伐切断了香港获取《京报》的渠道,上海则凭借稳定的轮船航运成为商务总监署获取《京报》的必经之地。因此,上海领馆提供的情报更为可靠。太平天国运动失败后,“商务总监署—上海领馆/广州领馆”的情报网并未消亡,而是发展成为英方攫取中国内政情报的常设网络。

1861年英公使进驻北京后,英国的情报触角从之前的通商口岸和内地市场,延伸至清政府的决策圈,获得了过去不具备的稳定且权威的情报来源。这对英方的情报搜集产生三方面影响。

其一,增强情报工作的汉学支持。这是前文提及的学生译员制度改革的衍生品。1861年公使馆进驻北京后,学生译员迁入公使馆集中学习中文。为提升培养效率,负责汉文处的威妥玛不仅将自己的汉学研究成果转化为学员教材,而且以自己的图书馆为蓝本,帮助公使建设汉文处学生译员图书馆。这些图书馆归档与总理衙门往来的一切中文资料,并大量采购西方自然科学著作、欧洲汉学成果,以及《皇朝文献通考》这类清政府官修大型图书等。依托这些资源,来华前已受过英国大学训练的学生译员有条件进一步提升中文水平、扩充汉学知识,成为公使馆情报工作不可或缺的力量。

其二,丰富北京公使馆的线人资源。为确保汉语学习的高效,汉文处尽量为每位学生译员配备中文教师。在教师的招募中,有科举功名者最受英方青睐。至1863年,汉文处及威妥玛雇佣的中文老师中至少有两人具有举人功名。这些中文教师不仅指导学生译员学习中文,也会充当公使馆的情报线人。依托汉文处中文教师、华人职员和四处打探消息的“情报探子”(Newsmonger),威妥玛驻京伊始便构建了一支不少于15人的线人群体。他们四处搜集情报,威妥玛向其支付“合理报酬”。

其三,将对华情报工作融入对华日常交涉。自商务总监署汉文处和公使馆秘书处合二为一后,公使馆参赞兼汉文正使威妥玛负责与总理衙门官员每周进行2—3次的会晤。这种会晤是英公使馆对华交涉的主要方式,也是英方窥探清政府政情动态的重要渠道。卜鲁斯曾向英外交大臣如此描述:

最好的交涉方式是将讨论议题形成提案,由威妥玛送往总理衙门……他们会在友好且非正式的会晤中讨论……我不参加这些初级会谈,因为不习惯通过译员进行交涉的人会感到尴尬,导致会谈缺乏坦诚,一窥中国人思维深处的机会将因我的出现而消失……恭亲王和文祥经常对社会和政治议题发表评论,威妥玛仔细跟进他们,对他们抛出的任何话题畅所欲言。这种交涉方式不一定会产生立竿见影的结果,但实实在在地实现了公使驻京的重大目标,即通过两国高级官员的接触加深彼此的了解。

卜鲁斯形象地描绘了深谙中国文化的威妥玛“仔细跟进”恭亲王、文祥对“社会和政治议题”的随机讨论,以“一窥中国人思维深处”。在会晤中,威妥玛仔细观察会谈中的所有细节,特别是话题转移、会谈官员的精神状态、中国官员对同类议题在不同会谈中展现的态度差异等,形成会谈备忘录。公使阅看备忘录后会撰写评论并向外交部报告:(1)他对会谈具体内容的评论;(2)他对会谈中展现出的关涉中英外交宏观事态的评价。此类情报对英方掌握中国内政实情发挥了重要作用。

这种将政治情报搜集内化于日常交涉的情报刺探,辅以公使馆汉文处依托线人群体和学生译员对清政府各类机密信息的打探,以及上海、广州领馆对中国地方政情的刺探,使英国公使及外交部的对华认知超出商贸情报和商务扩张的范畴,对后续英方的修约决策产生关键影响。

三、情报对英国修约决策的影响

英国驻华使领馆搜集的商贸情报成为英方认知中国市场的基础信息,1861年英国公使进驻北京后,英方开始加紧搜集清政府内政情报,并据此调整了向长江流域进行商贸扩张的策略。英方还利用持续搜集的清廷内政情报,服务于1868—1869年《天津条约》修约谈判,对英方的修约决策产生重要影响。

1849年9月,《1848年福州贸易报表》和《1848年宁波贸易报表》送达伦敦后,英外交大臣帕麦斯顿(Lord Palmerston)因这两个口岸的贸易无实质性发展,开始筹划用两个新的沿海口岸“交换福州和宁波”,并命驻华商务总监文翰进行调查。文翰一方面派出由海军和领事组成的考察队调查温州地区,另一方面指示阿礼国针对该问题提供系统性报告。

1850年,阿礼国基于前述7份报告、1848年处理“青浦教案”时调查长江中下游的成果和商人对长江流域的走访,仅花费两周时间便撰写了长篇报告。该报告的核心观点是英国对华贸易之未来,不在沿海地区而在内陆市场。首先,中国东南地区山岭绵延的地貌,使宁波以南广大沿海地带与中国其他地区相隔,东南各省人口转向大海谋生,催发了东南沿海地区与日本、东南亚的贸易。可海盗问题和英国海军的缉私活动,已使华商放弃中国民船而改用西洋船只,中国海洋贸易逐步落入洋商之手。因此,继续在东南沿海地区开口通商已无必要。

其次,华中、华北地区有着巨大的内陆贸易网络。阿礼国指出,华中地区是“一片开阔而肥沃的土地”,长江自藏区东流入海,形成四通八达的水系和航运系统,是中国“最重要的高速通道”。大运河连通了长江和黄河,使华北、华中地区连成一片。三条河流的支流也连缀着这片区域中的每一个城市、村庄,形成“世界上独一无二的内陆贸易网络”。

最后,苏州、杭州和镇江是英国侵入内陆贸易网络的关键。阿礼国再次强调,苏州、杭州是洋货内销和土货外运的必经枢纽,而浒墅关、北新关是阻碍洋货遍运天下的首要障碍,因此英国应开埠苏州、杭州作为进入内陆贸易网络的基地。与之配合,他建议开埠镇江进驻英国小股部队,通过持续威胁清政府财政命脉——大运河与漕运,迫使清朝官员妥协。他认为这是解决英国对华扩张遭遇的“人文障碍”的有效方法。因为五口通商以来,英国在华贸易遭受之种种困难,均因清政府的敌意、腐败和中国人民的“偏见”。他交涉“青浦教案”时封锁大运河迫使清政府就范的经验,证明该方法可行。

1850年4月,商务总监文翰在阿礼国报告和温州考察队调查的基础上,正式向英外交部建议开埠苏州、杭州和镇江。英国外交部接受该建议,长江流域及其背后的中国内陆市场成为英国对华扩张的新目标。1858年,英国通过第二次鸦片战争迫使清政府签订《天津条约》。该条约不仅规定开放长江中下游三个口岸,而且赋予英商前往内陆开展贸易的特权。自此,如何经营中国内陆市场,特别是洋商取得内陆定居、内河航运等特权,成为19世纪60年代中英交涉的重点。

1865年12月,阿礼国出任英驻华公使。到任后,他立即发起对中国的情报刺探,搜集“中华目今大势”、“百官相待外国情形”和清政府“借用外国新议”等情报,据此谋划对华策略。威妥玛在数十年汉学研究基础上,形成系统剖析清政府内政、外交、财政、军事等问题的《新议略论》,便是其情报工作的一大成果。不过这份被视为英方“规训”清朝官员认知世界的“课业”文件,并非阿礼国情报工作的唯一收获。1866年8月,他获得了系统搜集中国情报以来最重大的成果——威妥玛与文祥会谈备忘录。

此次从下午2时持续到5时的长谈,不仅涉及回民起义、欧洲和俄国最新情势,更有文祥主动“屏退左右”与威妥玛讨论英方最关心之中国引入铁路、电报和轮船等事项。在备忘录中,威妥玛综合文祥在会谈中的精神面貌、转移话题细节与会谈节奏,认为文祥虽强调清政府洋务运动面临重重困难,但“给我一种真正渴望变革的感觉”。

此份备忘录使阿礼国对清政府开展的洋务运动有了直观感受,影响了其对华策略。他说:“与其他正式文件相比,这份备忘录更为生动地刻画了中国政府游移踟蹰的特点。他们希望甚至愿意部分借鉴西方文明来复兴国家,而一旦考虑到这与祖制不符,会招来难以逾越的困难和危险后,便开始退缩。”基于这种认知,阿礼国认为对华工作应该防止两个极端:一是阻止列强对中国失望情绪的进一步蔓延;二是避免列强产生中国这个具有自身政治传统的国家,会发生“当前情况下绝不可能发生之进步”的盲目乐观。

在阿礼国酝酿对华工作思路时,新获取的涉及恭亲王奏请在同文馆新增天文算学馆,招募满汉精英学习天文、数学知识的奏折,以及处于对立立场的倭仁表达强烈反对意见的奏折,使阿礼国看到洋务运动的积极面向,即“中国统治阶层中存有对欧洲文化和知识的理解”,同时也看到以倭仁为代表的保守派大臣对洋务运动的抗拒,从而促使其确定了对华交往的基本方法。

于是阿礼国一改过去就铁路、电报和开矿等事宜向总理衙门施压的方法,确立从中国内部培养“进步因素”引导中国变革的思路。他认为中国人要理解西方科学的精髓,必须掌握“一套用来承载客观知识与运用的完整术语”的科学语言。只有通过这些具备西方科学思维方式的中国精英,“欧洲的科学和宗教才能被理解”,中国也才能顺利地被纳入英国主导的世界市场。因此,他不惜“超出外交代表职权”,对中国精英在英国或欧洲大学深造出谋划策,并提醒英外交部“只有时间能帮助中国政府和他们的改革人士克服内在困难”。

如果说北京的情报让阿礼国看到清政府洋务运动之积极面向及内部阻力,那么领事情报则让他看到一个内政混乱的清政府。广州领事罗伯逊持续通过《特勤报告》向阿礼国报告两广、云贵甚至闽浙地区的官员贪腐、人民起义、地方排外、财政匮乏、兵员不足等问题。此外,尽管太平天国运动被清政府镇压,但华北地区尚有捻军起义,西北和西南地区有回民起义,这让清政府面临巨大的财政和军事压力,让阿礼国感到“某种程度的沮丧”。

清政府洋务运动的积极面向与内政弊端丛生的共存,成为阿礼国筹划中英修约时对中国的基本认知。1867年11月,他在“中国内政与外交政策紧密相连”的认知下,向英外交部和各列强驻华公使阐述了他对中国内政和修约的认知。阿礼国认为,列强在华商贸扩张遇到的诸多问题,根源在清政府内政的结构性弊病。因为清政府卖官鬻爵,各级官员贪贿成风,导致苛捐杂税和大量的人民起义,这使中国各省局势混乱、政府权威扫地、正常治理虚悬,从而危及列强特权。这些症结无法通过外交途径解决,总理衙门也无力采取断然措施重塑内部秩序。

此外,阿礼国认为,同治皇帝年幼,太后垂帘听政和亲王议政的体制,使中央权力分散于太后、议政王统领的军机处和六部,太后享有最高决策权。权力分散导致官员相互推诿而不愿承担责任,政府职能松懈且软弱,清政府饱受内忧外患,无法从速改革内政。基于此,他甚至认为修约交涉应延至同治皇帝成年亲政后。不过,中国并非没有重塑秩序的可能。阿礼国认为中国有独特的政治传统,过去的统治者凭借强大的中央权威有效维持秩序、征收赋税、获取兵员。各省虽有自己的财税、人事和军事权力,但皇帝可以通过对总督的任免实现对地方的辖制。这样的体制蕴含着重整内部秩序、推动洋务运动的巨大能量。同时,情报系统捕捉到的洋务运动之积极面向和清政府用洋务派官员替换省级保守派官员的人事调动,让阿礼国认为事情正在向“积极的方向演进”。

鉴于此,阿礼国认为,本次修约应关注“修订税率和贸易规则”等容易解决的问题,暂不涉及那些要求清政府迅速重塑内部秩序的特权。因此,洋商要求废除厘金,定居内陆以建设铁路、电报,开采中国矿产资源,在中国内河航行等主张目前不具可行性。毕竟,在清政府尚需镇压捻军起义和回民起义的背景下,厘金关乎清政府的军饷筹集,洋商定居内陆隐藏着逃避监管,甚至向义军交易军火,破坏清政府镇压行动的风险。

阿礼国的上述认知显示,英方对华修约策略出现重大转变,即从过去基于商贸扩张之单一视角索取各类特权,转变为在修约交涉中将清政府内政实情纳入考量。不过这样的转变招致英商强烈不满。他们投书媒体鼓吹“英国需要一位了解我们利益的公使,不是一位思考中国能有效承诺什么和如何公平履行承诺的公使”。面对英商诘问,阿礼国援引诸多特权无法实施(如子口税特权)为例,辩称“30年来英国在华事务的失败”证明,“英国犯的错误是只考虑怎么样才符合我们的利益,却从不知道也不在乎中国政府能够提供什么”,“英商种种要求是和整个中国财政体制和风俗习惯对抗”。

除英商反对外,法国、美国等国驻华公使也主张向清政府索取内陆定居、开矿、内河航行等开拓中国内陆市场的特权。鉴于此,阿礼国将对华交涉目标设定为:(1)解决《天津条约》相关条款的落实问题;(2)争取英商和各国公使要求的内陆定居、开矿、内河航行等特权。前者是阿礼国交涉的重心,后者在于试探清政府底线,以使英方获取更多利益。1868年3月至年末,经过数轮谈判,除第一项目标外,英方还一定程度实现第二项目标,迫使清政府准许南洋大臣自办煤矿、洋商可在内河使用中式橹船和帆船开展贸易,清政府同意在鄱阳湖派遣一艘蒸汽拖船拖曳洋商货船。不过清政府的妥协远不能满足英商的胃口。对此,阿礼国向外交部强调英商基于自身利益索取各类特权无可厚非,但政府应该比商人更有远见。商人可以忽视中国的复杂状态,但外交人员不能。

阿礼国这种基于中国现状,以英国在华长远利益暂时压制英商当前利益的修约策略,不仅源自他对清政府内政情况的深入了解,更因为“公使馆—广州领馆/上海领馆”的情报工作,使他对中方修约动向了如指掌。1867年6月16日,总理衙门为准备一年后的修约交涉开始向通商大臣、海关监督征询意见。8月12日,广州领事罗伯逊便通过“间接渠道”,获取了曾国藩命粤海关监督依总理衙门指令为修约进行的准备,以及海关监督的回复。不仅如此,1867年12月18日,曾国藩以密折形式报告的修约意见,更是在1868年6月13日见诸《北华捷报》,总理衙门因此展开调查。

该密奏是如何泄露的?曾国藩仅表示“未能格外慎密,以致被人传抄”。赫德在回答总理衙门追问时“坚称系由领事官抄寄”。英国外交部档案记录了英方情报系统如何相互配合,以攫取督抚重要情报。英代理镇江领事马安(John Markham)或通过线人获得该折抄件,并出示给到访的汉口领事麦华陀和代理上海领事文极司脱(Charles Winchester)。文极司脱感到事关重大,当即要求马安携带奏折前往上海领事馆进行翻译和研究。上海领馆汉文办一等助理斯特罗纳克(W.G. Stronach)负责英译此折,上海副领事富礼赐(R. J. Forrest)负责跟进调查。翻译完毕后,该抄件由马安寄送北京,英译本至少存在3个副本:一份留档上海领事馆,另外两份于1868年5月22日分别寄送英国公使阿礼国和英国外交大臣。赫德上交之件应为马安的抄件,《北华捷报》的信源可能是上海领事馆。

截获的曾国藩奏折让阿礼国确认,中国可在煤矿开采、派遣外交使团和外国使节待同治皇帝成年后觐见等问题上让步,更让其确定曾国藩等饱受中国传统教育的高级官员存在引用西方技术、引导中国变革的想法。这成为他向外交部论辩其修约策略合理性的重要证据。

以此折为线索,上海副领事富礼赐动用“领事—译员—中国线人”情报渠道,进一步搜集各督抚的修约奏折。他从一位“以信息准确闻名的线人”处获得地方督抚关于中英修约的上奏情况及其大致内容,包括:两江总督曾国藩 3份,湖广总督李鸿章3份,陕甘总督左宗棠2份,浙江巡抚马新贻1份,福州将军英桂1份,江海关监督致曾国藩信件1份。富礼赐自信“很快就会获得这些奏折的完整内容”。

除上述奏折外,至1869年10月中英新约议定前,阿礼国依托英国公使馆汉文处和领事馆情报系统,还搜集了不少中方有关修约的重要情报,详见下表。

《总理衙门密函》和《总理衙门条说六条》实为《奕䜣等奏预筹修约请饬各将军督抚大臣各抒己见折》的附件,是指导总理衙门修约交涉的纲领性文件。李鸿章奏折是阿礼国一直觊觎但迟迟无法获取的情报。1869年中英新约基本议定后,阿礼国“颇费气力地通过间接渠道”获得1869年2月初清政府内阁、大学士、六部九卿对中英新约草案的讨论意见以及同治皇帝的上谕等机密情报。通过这些文件,阿礼国对总理衙门修约的指导性原则、各督抚意见和清政府各派系官员对修约的态度差异均有了掌握,成为他向外交部抗辩英商质疑、坚持对华交涉之务实性政策的重要证据。

正是在阿礼国的主张下,英方利用情报工作不断加深对华了解,并在修约交涉中将中国内政实情作为修约决策参考,拟制应对策略,与中方签订了《英国新修条约十六款》《英国新修条约善后章程十款》《英国新修税则十二项》等新约。通过这些条约,清政府被迫增开长江通商口岸,减免洋货进口关税,降低中国煤炭税额并同意自办煤矿,准许洋商运用中式船只在内河航行,在鄱阳湖派驻海关拖船拖曳洋商货船,英国在华利益得到进一步扩大。

结 论

英国政府认知中国和对华决策,很大程度依赖于驻华使领馆的情报工作。自1843年领事进驻通商口岸至1861年公使进驻北京,英国政府依托驻华使领机构的建设,逐步构建了一张覆盖中国沿海和沿江地区,对中央政府、地方督抚进行立体化刺探的情报网络。在该网络内,英国使领馆搜索了大量中国商贸和内政情报,成为英方筹划在华商贸扩张、制定对华政策的信息基础。

英国领事依托条约保税职责搜集英商和他国洋商的通商口岸贸易数据,在英国在华贸易的视角下编写《贸易报表》,成为英国政府认知对华贸易态势的基本资料。但走私频发和统计口径的缺陷,使《贸易报表》数据失真。对此,英国领事阿礼国及其译员巴夏礼通过搜集中文资料、实地调查、口述访谈等方式开辟情报源,并在中国传统贸易网络视角下进行分析。这不仅使他们克服了统计数据的缺陷,而且发现了中国庞大的内陆贸易网络,谋划了依托长江、大运河及其附近重要城市(苏州、杭州、镇江),辅以英军武力胁迫向中国内陆扩张的策略。自此,内陆市场成为英国对华扩张的新方向。

在商贸情报之外,英方持续加大对清朝内政情报的搜集。在商务总监兼任特使并管辖领事阶段,英方便依托“商务总监署/领事馆—中文部门—线人”的情报渠道,通过“香港—广州/上海”情报基地,不断攫取清政府内政情报。英国公使驻京后,英方情报触角延伸至清政府决策中心。他们依托“驻京使馆—广州领馆/上海领馆”的情报基地,通过“公使馆/领事馆—中文部门—线人”的渠道持续搜集清政府、地方督抚的重要情报。这些情报工作使英方捕捉到洋务运动的积极面向和清政府的实际困难,并且较为系统地掌握了中方的修约准备。基于此,升任公使的阿礼国主张在修约交涉中超越单一商贸视角,将中国的内政情况纳入决策参考范畴,制定了具有针对性的谈判策略,并据此与清政府修订了中英新约,实现了扩大英国在华特权的目的。

综上可见,19世纪中叶之后,随着英国驻华使领馆情报工作的开展,英国对华决策逐步形成“情报搜集—认知中国—政策调适”的模式,对英国攫取在华权益发挥了关键作用。进而言之,英国驻华使领馆情报工作的深入,逐步更新着英国政府的对华认知,促使其对华扩张发生务实性转变。英方改变过去向清政府一味施压的办法,开始着手在清政府内部培养“代理人”,以引导清政府发生变革,从而服务其对华扩张。在清朝国力孱弱的背景下,英国据此不断施压中方,拓展其在华商业、政治利益,为英国与其他列强在华竞争提供了支持。