用什么人文地理单位来研究人的活动最为合适?毫无疑问,“区域”和“国别”是其中一对具有人文意义的地理单位。对研究者来说,两者在很多情况下都是有效的分析框架和话语;对“被研究者”或当事人来说,区域或国别与他们有什么关系视乎这些单位会给他们什么机遇和掣肘。当某些地方因各种相通或互利的因素而形成或被界定为一个区域时,当国别的分野成为窒碍人们在某个区域内游走的因素时,则区域和国别对当事人来说都是有关系的,也正因如此,这两个单位自然也成为研究者的出发点。

长期以来,从华人的视角出发,“华南—南洋”自成一域,闽粤人群活跃此间,不会时常感受到现实的异邦或己国的存在,自身亦会藉着文字、礼仪和宗教在所属社群中建立对“中华”的认同。这种情况,即便到了20世纪初,中国政体由帝制转为共和,仍继续以“帝国”和“民族—国家”并存的话语在某些范畴内延续至今。最常见的例子就是,直至今天仪式专家在撰写文书时,仍有不少以干支与公元并列表示时间,用他们以为的清代地方行政体系表示地方。可以说,在这个广大的区域里,人们在日常生活中不一定时刻感受到国别,但在很多场合中有意无意地表达着“中国认同”。我们或许可以借用吴小安《区域与国别之间》的“之间”这个概念,去理解在南洋、泛太平洋,以至更广阔的世界中活跃的华人,如何在区域与国别之间经营自己的空间。

在回答这些问题之前,我们必须先处理两个问题,一是何谓区域或什么构成一个区域,二是中国性是什么或怎样做中国人。关于这两个问题,在过去半个世纪已有相当多的研究成果。如果让我选取几把重要的钥匙,去打开这两道探问之门,我认为有助回答“何谓区域”的钥匙是施坚雅(G. William Skinner)从古典经济学出发构建的市场和社会结构发展出来的模型及由此延展的巨区划分。此外,近年斯科特(James Scott)著作中提及的范申德尔(Willem van Schendel)提出的“佐米亚”(Zomia)引起一些中国研究者的注意,也开拓了另一个有助于我们突破国别藩篱的思考维度,去想象各种“之间”的状态。至于解决“中国性”问题的钥匙,笔者认为最具启发性的是华德英(Barbara Ward)基于结构主义发展出来的意识模型。在中文世界,有关施坚雅市场结构的讨论在20世纪90年代遍地开花,介绍佐米亚的论述近年也方兴未艾,但华德英的意识模型却未得到足够的重视。笔者不打算在本文再展开基础性的介绍,而是通过一个笔者比较熟悉的课题——粤语的声影世界和相关人群的活动(一个在中国和东南亚研究中也许被认为属于“边缘”的范畴),夹叙夹议地阐述这些分析模型和概念如何为我们思考“区域与国别之间”的问题提供帮助。

一、“区域”的范围:延展与边界

何谓“区域”?20世纪80年代初,中国“六五”期间哲学社会科学规划重点研究项目“中国经济史”中设置“区域经济史研究”子项目,可说是近半个世纪中国区域研究取向的里程碑。在这个项目的带动下,以“区域取向”为名的研究很快流行起来。研究者们往往在每个区域(当时通常在省一级)开展某种地方史研究。然而,在“区域史”这把大伞底下,研究的问题和方法千差万别。许多人做的研究是列举区域特征,因而被批评说无非是“中国通史教科书的地方性版本”。

真正为中国区域史研究提供分析模型的,是施坚雅运用中心地理论的多层级嵌套的六边形模型分析四川市场体系的研究。施坚雅的学说在20世纪80年代初首次引入中国,但他在60年代已在英文世界出版的《中国农村的市场和社会结构》一书则到1998年才首次出版中文全译本。之后,在国内各种相关学术场合或论著中,都曾不同程度的提到“施坚雅模型”。在那些旨在批判“施坚雅模型”的作品中,许多往往只是对其计算出的市场数量、如何划定巨区的边界、应使用圆形还是六边形来绘制模型、抽象模型与现实是否相符等问题提出异议。较深入的讨论,如王庆成和史建云者,则比较少见。

如果我们把眼光转到海外,便会察觉在20世纪八九十年代,一些研究中国的学者,开始在以“施坚雅模型”为出发点的前提下,或将之细致化,或提出超越古典经济市场体系的模型,来理解中国。1995年出版的《扎根乡土:华南的地域联系》,编者萧凤霞与科大卫在“导言”中便阐明,他们主张的区域研究,既从施坚雅的讨论出发,也企图超越施坚雅。他们说:

本文集的作者都从一个共识出发,就是以区域取向来研究中国的历史过程是必须的。区域取向在施坚雅的研究中至为重要,其所强调的是国家与市场所发挥的整合功能,如何与地域差异毗邻并置。在亚洲研究学会的主席就职发言中,施坚雅总结自己的观点谓:不论朝代更替的年序看起来多单一和统一,中国历史总是被区域系统特有的结构性转变所模塑。本文集进一步提出,如果我们把区域视为一个有意识的历史建构,并且可以从创造这个历史建构的人的文化表达来加以捕捉的话,则施坚雅的研究取向会变得更有层次。我们认为,市场网络和行政结构并非形塑文化感情的独立变数,而是在区域认同的形成过程中,与文化意涵相互交织的。

《扎根乡土》这部英文论文集,也许至今仍未得到中文学界足够的关注。但进入21世纪后,许多基于文献深耕和田野考察所得的研究,都有与施坚雅模型对话,而这些研究提出的许多进一步的问题,与“导言”中几个面向——市场网络、行政阶序、文化认同——的关系,其实并无二致。研究者发现,在历史过程中逐步形成的社会结构、个人与群体的文化身份与阶层认同,推动着宏观的经济体系甚至自然地貌的产生与变迁,反之亦然。萧凤霞后来进一步发挥社会学家菲力普·阿布拉姆斯(Philip Abrams)提出的以“结构过程”(structuring)来解开“结构”(社会学)与“变迁”(历史学)这对看似截然二分的概念的对立,指出个人透过他们有目的、有意识的行动(即人的能动性),织造了关系和意义的网络,而这些网络又进一步帮助或限制人自己的行动,这是一个无休止的过程。刘志伟其后以“结构过程”为出发点,从宗族、神明、户籍、族群等几个方面,解释珠江三角洲土地开垦中形成的“沙田—民田”的空间格局,不仅是土地自然形态的差别,“更是在地方社会历史发展过程中形成的一种经济关系,一种地方政治格局,一种身份区分,一种‘族群’认同标记”。

以市场网络和文化认同多于以行政秩序来划出区域范畴作为研究的出发点,也可见于郑振满对福建莆田平原的研究和陈春声关于粤东韩江三角洲的案例。郑著揭示了地方认同感和地方事务的运作如何被层层的社区体系塑造;这些社区体系是在从北宋到清代漫长的历史过程中形成的,其间不同形式的地方组织和祭祀中心——水利机构、里甲、里社、村庙、宗族、村落联盟,相互取代、合并、交织。陈著则论述客家人的身份认同如何从17至20世纪逐渐演化,在300年左右的历史过程中,韩江三角洲的一系列事件——明末动乱、清初迁海、编纂家谱制造出祖先来源的“信史”、汕头作为条约口岸在19世纪60年代的兴起等因素,相互交错,触发不同方言群体间的流动和碰撞,导致了19世纪20世纪之交客家人意识的产生。

上述20世纪八九十年代逐步发展的“区域研究”,诚然跨越了行政边界,更靠近施坚雅“巨区”的讨论,但正因如此,也都没有迈出以朝代为纬的“中华帝国”的范围,尽管研究者不论在珠江、韩江流域,抑或是莆田平原,都不会忽略他们研究的“村民”足迹遍布“中华帝国”之外的事实。这一方面是由于八九十年代从地方社会发掘的文献材料和田野考察已经足够让这些研究者深耕细作,实验重新书写“中国史”尤其是社会经济史的论述;另一方面由于语言的限制和学科分类,使中国史学者和东南亚史或世界史学者之间颇有藩篱,而治“华侨”或“海外华人”史者,也往往聚焦于海外文献,并倾向于用“侨乡”或“原乡”等类目,将这类地方社会过度特殊化。

区域作为当事人活动的空间和研究者思考的范畴,如何能延展到国别之外?在这个问题上,滨下武志提出了很多“跨国”而非“国际”的区域研究取向思考模型,可供我们思考。早在20世纪80年代,滨下武志便强调在“国家”与“国际”之间,须把握具有复合和多重色彩的实态“地域圈”内在联系的重要性。他指出,施坚雅具有全国性视角的“市场圈”理论,更多以市场圈的内涵(向心性、构造性)为中心,而他自己更强调市场圈的外延(离心性、相互关联性)。他提到的中国地域市场的三种基本关系——“沿岸贸易中的南北关系”“内陆关系中的东西关系”,尤其是“周边的华南、东南亚关系”——便属于这种对市场圈外延的关怀的延伸。滨下武志同时提出,在欧美各国进入亚洲水域之前,亚洲内部已形成以多个朝贡体系为中心的域内经济关系。在接下来的研究和观察中,他又把注意力投放到亚洲的“海域”上,一方面勾画出“海洋利用的五层结构”;另一方面又圈出层层叠合的十个海洋世界。近年,他又提出“知域”(知识空间尤其是“民智”,即相对于学者和思想家的民间知识)的概念,来理解中国与亚洲世界的层级与秩序。

二、由“知域”而“声域”:粤语商品市场圈的外延性

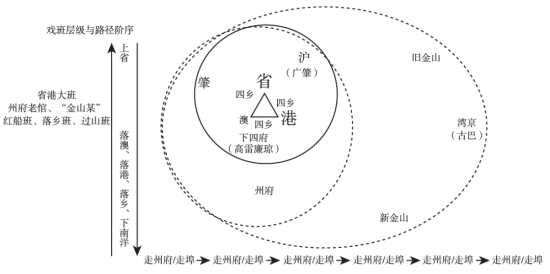

滨下武志从朝贡体系(话语)出发,将“区域”的范围延展到“中华帝国”以外,画出具有分析性意义的“亚洲地域圈和海洋圈”,同时指出新加坡、马六甲、琉球、中国香港等地在近代亚洲人、财、物的流动中发挥了重要的“中枢地”作用。这些中枢地俨如骨节般结线成网,使得这个广阔的区域范围不至于“漫无止境”。这种基于历史上的人、财、物在区域间流通而绘画的图像式思维,给笔者许多启发去思考近年集中研究的以粤剧、粤曲、粤乐的流动现象为中心的粤语声域(Cantonese soundscape,更常见的翻译是“声景”)的形成过程。这类研究一般被归入戏剧曲艺、语言甚或文学的范畴,但当我们将这些无形的声音视作依附于人和物等媒体的商品或服务,明白它涉及许多人、财、物的流动时,便会发现用一个跨越国别的、外延的区域性思考,对理解这种特定的商品或服务的流通、其中表达的文化认同和地理方位观念,以及如何框定这个声域范围,是十分有用的。在这里笔者且狗尾续貂,在滨下武志提出的市场圈外延、层级结构,尤其是近年提出的知域的思考模型上,加上声域这个关怀,绘出一幅“以粤班流动为例的粤语声域示意图”,作为本文的讨论个案。

面对不同领域的读者,此处有必要解释一下本文所谓粤班作为一种“商品”的意涵及与本文讨论相关的思考。跟中国所有戏曲一样,粤剧从来都不只是现代人所谓的表演艺术,而更多的是一种商品与服务。戏班中人要吃饭,戏是要“卖”的。过去,因为这种商品需要通过人来传播,人(表演者)本身便是商品的现场制造者,商品的流动也等于人的流动,流动的范围越广,市场便越能最大化。在19世纪下半叶城市的室内剧场和20世纪现代影音载体出现之前,尤其如此。但戏班流动的范围,受文化和历史因素等许多条件的制约。过去大部分的戏是演来酬神的,因此戏班的流动尤其是在乡村社会,往往与庙宇的神诞和醮仪周期相关。在珠江三角洲,戏班从一个演出地点(大多是乡村社区的庙宇前的空地,往往也是圩市所在或附近)到另一个地点,乃通过红船在水道上行走,而大型戏班的班主(或公司)则往往坐镇省城(广州),接洽来自各乡的生意。这些戏班因此又称为“红船班”或“落乡班”。19世纪中后期,国内外陆续出现新埠头,将戏班的流动从四乡(红船)经轮船延伸至海外;另一方面,城市人口的增长,也足以支持室内剧场的出现,养活一些相对固定的戏班。19世纪50年代至20世纪初,建立戏院供粤班演出的城市便至少有香港、澳门、广州、上海、旧金山、新金山(泛指澳大利亚墨尔本等地)、湾京(即古巴首都夏湾拿)及南洋各埠。粤班市场圈沿着粤人的活动轨迹扩张,这就是滨下武志所说的“市场圈的外延”。

然而,正如商品也有层级之别一样,在各地流动或停驻的粤班,也有质量高低之分,而这种高低之分与地域层级之别又有一定的关系,这就是为什么在这张声域图中要用不同字号来表示各地在戏班人员心目中的重要性。其中,香港和省城(广州)的字号最大,象征着20世纪上半叶“省港大班”难以匹敌的地位。滨下武志指出了香港在近代亚洲史上人、财、物的流动中所发挥的“中枢地”作用;冼玉仪也强调香港在太平洋世纪(Pacific Century)发挥的中间地带和节点的角色。的确,后来的历史充分表现出香港生产粤语影音商品的龙头作用。另外,在20世纪中期以前,省港两地“声气”相通,在声色娱乐和物质消费上有着共同的趣味;同时又由于两地政治社会制度不同,但往返交通便利,促使人们游走两地,从差异(或曰“比较优势”)中取得较大的利益。这些都是造就“省港大班”的重要条件。此外还需要点出的是,“省”具备了一个“港”没有的“原生性”地位,就是一切粤语商品的“标准音”其实是18至19世纪开始被视为省城白话标准音的“西关音”。这种具有文化意涵的西关音,是广州、香港及其他粤人聚居的埠头共享的“城市之声”,也成为20世纪二三十年代粤班逐渐用粤语取代“官话”唱戏时统一采用的语音。

明白了“省港”在上图的中心位置后,再逐一说明其他各地的地位。澳门虽小,但它是东西洋贸易最早的中国站点之一,地位与一般乡镇不可同日而语,加上地理位置接近,与省港两地结成一个三角关系——“驰名省港澳”曾几何时是常见的广告用语——但澳门的规模注定它只能是个最后的选择。在省港澳周围大大小小的乡镇,称为“四乡”,其中不少经济实力雄厚,是戏班的重要金主。四乡一旦不买戏,戏班没有“落乡班”可做,都扎堆在城市便难以为继。“沪”字在图中比“省港”二字小,但比“澳”大,因为它粤商云集,至20世纪二三十年代后更是制作唱片和电影的重镇。图中特意在“沪”字下面加上“广肇”二字,是因为上海的粤人在晚清便建立了“广肇公所”。所谓“广肇”,指清代的广州府和肇庆府,也就是广东省粤语人口最集中的两个府。肇庆位于广东西部,是明代两广总督府所在(清初移至广州)。再往西便是高州、雷州、廉州,以及琼州(海南岛),这四个时人合称为“下四府”的地区,语言混杂,在彼地演出的戏班中也有粤班,又称“过山班”。当省港大班已发展出比较符合都市品味的风格时,过山班以武打取胜,往往保留更多古老传统。

图中用“州府”一词表示第一环虚线圈的范围。“州府”是中国的地方行政名称,却被华人用来称呼当时由欧人管治的南洋地区,包括海峡殖民地、马来联邦、马来属邦、越南的堤岸和菲律宾等地,与“下四府”相映成趣。因此,在南洋等地出身的演员叫“州府老倌”,一旦表现出色,便会被省港大班延聘。而在第二环虚线范围尤其是金山(一般专指旧金山)演出过的伶人,会以“金山某”为艺名,俨如“金山客”一样矜贵。至于在新金山和湾京,也有粤班演出,但极少会被认为能与省港大班甚至州府老倌相媲美。

这幅图的几个圈,大体表达了从省港出发的粤语声域市场圈的外延情况。实线圈表示中国;较密的虚线显示的是闽粤人群自明代以来便活跃的区域,用“州府”称呼,多少意味着这是自己的地方;而最外一个较疏的虚线圈所表示的范围,华人大抵不会认为这些地方是自己的。此外,动词的运用也说明了方位、层级和亲疏关系。长期以来,去省城是“上”或“晋”;去澳门、香港、四乡是“落”;去南洋是“下”;而从省港等大码头出发到南洋和金山再在彼地各埠头间巡回演出,则称为“走州府”“走埠”。这幅图用形状和线条来表示空间关系,用时人的话语来表示层级或阶序高低,将18世纪中期至20世纪中期大概两百年左右的历史压缩在一个平面和同一套语言上,正与《扎根乡土》中提出的主张相呼应:区域是有意识的历史建构,市场网络和行政结构在区域认同的形成过程中与文化意涵相互交织。

三、微观世界的飞地:国别的藩篱与对国家的想象

诚然,这张粤语声域图只能粗略显示以经济活动为基础的市场圈的外延状况,也正因如此,除了中国以实线圈显示之外,其他国别的存在,并没有呈现出来。事实上,如果国别的存在是指边界和对出入境的管制的话,在20世纪50年代之前,国别在第一、二圈的范围内,是不太明显的。不过,到了第三圈的范围,尤其是推行“排华法”的北美,国别的藩篱很早便存在。饶韵华在其有关北美唐人街粤剧的专著中,专辟两章讨论19世纪末至20世纪上半叶,美国“排华法”和各种入境条例如何令戏班人员难以定居或入境时遭到为难而需要到处游走的处境。充满悖论的是,这种国别藩篱也造就了以市场最大化为原则的经济区域的扩张——去北美演出的戏班人员,因受入境政策限制,不能在一埠停留太久,为了达致最佳效益,都会多走几个埠头或城镇才回国。

对于华人尤其是闽粤人民来说,第二圈的“州府”世界历史较为悠久,明显比第三圈的“金山”世界有更多的游走空间。到了20世纪,当中华从“帝国”蜕变为共和国,南洋也成为人们有意识地缔造“新”中华的飞地。由沪上粤商主导约于1909年创立的精武体育会的活动形式和话语,便是其中一个例子。精武体育会总会设于上海,在汉口、广州等地发展分会。1920年,核心成员陈公哲等五人,从香港出发到新加坡、吉隆坡、槟城、棉兰、爪哇三宝垄、泗水等地宣传。在此次称为“五使下南洋”的活动后,南洋多处先后成立了精武会。这些由当地粤、闽、客籍商人支持的精武会,通过一系列模仿建立现代民族国家认同的手段——练国术、操国乐、编演国旗舞,设会徽、会歌、会旗、会服——使海内外精武会至少在表面上呈现出一种统一的面貌,并让当地基层的华人有机会投入集体,通过身体和感官的训练,体验也“体现”现代中华。

在南洋精武的话语体系中,海峡殖民地、马来联邦和属邦、荷属印度尼西亚,不是域外或海外,而是州府、南洋、南溟。因此,聘自华北的武师尤其是霍元甲之子霍东阁到荷属精武开班授武时,被比喻为北溟之鲲鹏来到“环境卑劣”“质性萎靡”的南溟,给当地人(包括华人和马来人)启蒙,“固不问其为同我族类否也”。旧有的天下观,还活在民国时期的话语中。

人类学家华德英在其对香港新界滘西一位锺姓渔民研究的基础上,丰富了克洛德·列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)“自觉意识模型”的讨论,为我们处理“何谓中国(人)”的问题提供了一个十分有效的思考模型。滘西的地理位置和锺先生的社会地位同样处于“边缘”,对某些研究者来说,可能不够代表性,不足以讨论“何谓中国(人)”的问题。然而,华德英正是基于这“边缘”的田野个案,提炼出更精致的“他们的自觉意识模型”,将之细分为“他们的近身模型”“他们的理想观念模型”和“他们的观察者模型”,并且将“他们的观察者模型”进一步分为“内部”和“外部”。必须注意的是,这里“他们的”三字,一定不能略掉,因为这个意识模型要我们直面的正是当事人的想法。

南洋特别是南溟精武会的例子,不但让我们通过文献(主事者的出版物)理解有资本和人脉并具备书写能力的人的理念,因其会员来自各阶层,也让我们较有可能理解识字能力有限的人的想法。这些身在南洋的人士位处“边缘”,固然清楚与自己直接相关的家庭和家族的圈子,也意识到自己身处的异邦政权的存在;与“他者”相处时,亦有内(如同样被归类为华人的以语言、籍贯划分的群体)、外(马来人和其他土著、英国人、荷兰人等)之别。同样重要的是,他们也具备一个“理想观念模型”,有“中国人或中国文化应该是怎样的”想法,这种想法通过习俗、神明崇拜、教育、戏曲等多种方式形塑。到了20世纪,又加入了现代民族—国家的元素,像精武会这类团体,就是政府以外积极参与形塑“现代中国”理想观念的能动者。华德英这种多重的自觉意识形态模型,有助我们从当事人的视角出发,突破狭义的国别的局限,思考国家作为一种意识形态或理想观念的形成过程。

我们或许比较容易从“域外有域”的方向去扩充这幅声域图,但图既是用来简明示意的,则“域内有域”的情况便难以嵌入了,只能在此处补充说明。所谓“域内有域”,其一,指某个区域中的城镇,我们也许可以用施坚雅的中间集镇或中间市场来理解。以加拿大为例,19世纪中期至20世纪有很多规模较小的城镇,如埃德蒙顿(Edmonton)和卡尔加里(Calgary,又称为卡技利)等,华人人数不多,但都有粤剧演出和粤曲社团。其二,指在各层级的集镇或城市中建立的会馆、庙宇、学校、会堂、戏院、游乐场等华人社区空间,还有各色批发零售商店及书报社,后者往往也是银信(汇款)和消息流通的中转站。其三,还有一处不可忽略的场所,是离开城镇和市场颇远的矿场。华人经营的矿场主为慰劳矿工,会延聘平日在城市戏院和游乐场活动的戏班到矿场演出。这种情况,在马来西亚、澳大利亚和加拿大都有。这些微观层面的空间,既是“帝国”和民国时期的中国政府难以企及的,也是东南亚的殖民地政府不太干预的,却是经年累月通过感官方式传播和创造华人认同感的所在。

四、“之间”是江湖:让区域视角解放国别思维

走笔至此,可以借用范申德尔在讨论佐米亚(Zomia)一文中提出的思考方向,总结本文。在该文中,范申德尔认为我们有必要重新检视社会生活的空间性(the spatiality of social life)。一直以来,社会科学把空间看成是“不证自明、毫无疑问、与理论无涉”的,只是历史发生的所在。范申德尔认为,我们应把空间看成一个变化的过程,故而提出“过程地理”的研究取向。其实,人文地理学家早已提出,用来表示空间的各种地理尺度(如地方、国别、区域、全球)本身就是一种社会建构。范申德尔认为,要丰富地理尺度的理论,首先,要在社会经济因素以外,考虑社会文化和话语(discursive)的因素;其次,研究者往往集中注意都市、国别和全球等尺度,而忽略国别与全球之间的尺度,例如,世界区域(world regions)这个尺度便尤其值得探讨;最后,他进而引用了阿帕杜赖(Arjun Appadurai)的一句话“世界可能包含了许多区域,但区域也在想象它们自己的世界”,并提倡建立一个新的“社空词库”(sociospatial lexicon),去发展和理解新的地理尺度;而要探讨区域间的相互联系,最佳的办法莫过于从物与人在跨国或跨区的流动开始。这应该就是他说的如何将隐喻性的空间和物质性的空间联系起来的两个向度了。本文着意用时人的用语和空间感来绘画这幅“粤语声域示意图”,就是受到上述范申德尔观点的启发。

为什么国别与全球之间的尺度会被忽视呢?这可能是因为在现实中,随着第二次世界大战后东南亚民族国家的崛起,加上亚太地区冷战的地缘政治作祟,这些“之间”地带一直在萎缩。研究者绝大部分是民族国家的产物,他们本该有的区域视野,也往往为国别的思维所束缚,而未能对其研究对象有足够的同情之理解。笔者在另一篇文章中,描述了一个失明歌者从肇庆辗转到四乡、广州、港岛西环,最终流落到九龙的历程,并借用了他的话,指这个流转的空间就是他闯荡的“江湖”。在这二三百年间,粤语声域的“江湖”,逐步发展成一个以“省港澳+沪”为核心,向南洋和金山辐射的一个域外有域、域内有域的有着很多“之间”地带的“超巨区”。但从种种情况看来,这个超巨区已逐渐萎缩,“之间”也随着越趋狭隘的国别意识的强化,一个个地消失。研究者有必要更新地理观念,以区域的视角,从人、物、财的流动来理解这个逐渐消失的世界,才有可能让思想空间和日常生活的“江湖”得以活现在研究之中。