摘要:在《历史》第二卷中,希罗多德提到希腊人与埃及人皆崇拜一位名为“赫拉克勒斯”的神灵。这很可能是一种误读。本文以此为例,借用威廉·狄尔泰的误读理论论证希罗多德在探究与神相关的事物时,相较于神圣程度高的事物,对世俗参与度高的事物表现出更大的探究热情。此种选择性特征的存在较易导致希罗多德的记叙出现偏差。

关键词:希罗多德;《历史》;赫拉克勒斯;宗教;误读

引 子

赫拉克勒斯(Heracles),宙斯与凡人阿尔克墨涅之子,古希腊神话中的大力神。在希罗多德《历史》第二卷里,有一段用以解释为什么一部分埃及人不愿意用手触碰山羊的神话。该神话讲述阿蒙神通过伪装的形式面见其子“赫拉克勒斯”。由此《历史》中出现了希腊人与埃及人均信奉“赫拉克勒斯”的特殊现象。那么希罗多德笔下埃及的“赫拉克勒斯”与希腊神话中的赫拉克勒斯是同一位神灵吗?一位希腊神与一位埃及神同名,是偶然的巧合还是某种因素支配的结果?

1 “赫拉克勒斯”之谜是否成立?

“恰恰相反,那些居住在门德斯的埃及人,以及拥有门德斯同类神庙的埃及人,是用绵羊来牺牲,从不用手触碰山羊。底比斯人以及那些在本身行动上模仿他们,也不用手触碰山羊的人,对这一习俗的起源作出如下解释:他们说,赫拉克勒斯无论如何都想要看到宙斯,但宙斯不愿自己被他看到。最后,赫拉克勒斯不断地提出请求,宙斯便想出一个办法:提前将一只山羊剥皮割首,然后身披羊皮,把羊头举在自己面前,躲藏在如此的伪装下为赫拉克勒斯所目睹”。

——希罗多德:《历史》,II.42.

以上即为埃及当地人所说的关于“赫拉克勒斯”的神话。希罗多德对这位埃及的“赫拉克勒斯”表现出相当大的兴趣:“为了在这件事情上,我可以不管从什么方面得到确切的知识……”(II.44)。依据II.43-44节可知,希罗多德先后通过逻辑思考和实地考察两种方式探究“赫拉克勒斯”之谜。

其逻辑思考经由三个问题推进:首先,希腊神话中的赫拉克勒斯和埃及人口中的“赫拉克勒斯”是同一位神吗?答案是否定的,因为“关于希腊人所知道的另一个赫拉克勒斯,我(希罗多德)在埃及的任何地方都听不到”(II.44);其次,如果两位“赫拉克勒斯”是彼此独立的个体,那么希腊与埃及之间理应存在一方向另一方借用神名的现象,是埃及人从希腊人那里习得了“赫拉克勒斯”之名吗?希罗多德借助假设法否定了这种可能:埃及人在当时是航海的,如果他们在与同样从事航海的希腊人接触的过程中,得知了某些希腊神名并将之纳入埃及神话体系,那么他们最熟悉的应该是那些与海洋相关的希腊神祇。但埃及人却不知晓海神波塞冬和水手保护神狄奥斯库里,从这个角度考虑,他们不太可能率先引入与海洋关联度较低的大力神赫拉克勒斯;最后,是希腊人从埃及人那里习得了“赫拉克勒斯”之名吗?希罗多德表示答案是肯定的。他的依据主要有两点:一是在希腊神话中,赫拉克勒斯的养父安菲特律翁与生母阿尔克墨涅均出生于埃及。二是据埃及人所说,他们信奉的“赫拉克勒斯”在公元前一万七千多年前就已位列十二主神之席,这一时间点远远早于希腊大力神赫拉克勒斯的出生时间。

希罗多德表示,为了证实以上推理,他相继拜访了埃及人在推罗建造的两座“赫拉克勒斯”神殿,以及腓尼基人在爱琴海北部萨索斯岛修筑的“赫拉克勒斯”神殿。通过对三座神殿地理位置和修建年代的比较,希罗多德再次确认埃及人崇拜的“赫拉克勒斯”与希腊神话中的赫拉克勒斯大相径庭:二者的诞生时间相距甚远,相关的神话传说、祭神仪式等均不相同。且埃及人崇拜“赫拉克勒斯”的历史远远久于希腊人。就此希罗多德得出结论:埃及人信奉的“赫拉克勒斯”是一位古老的不死之神,希腊人崇拜的赫拉克勒斯则是一位已经故去的人间英雄(II.44),这一神名是由埃及传入希腊的(II.50)。

希罗多德的探究看似很有说服力。然而“赫拉克勒斯”一词基本不符合埃及人的命名习惯。英国劳特利奇出版社出版的《劳特利奇埃及诸神词典》里也不包含一位名为“赫拉克勒斯”的埃及神。且根据《历史》II.42可知,这位“赫拉克勒斯”在底比斯和门德斯备受尊崇。但埃及中王国和新王国时期,占据底比斯人信仰中心的是“底比斯三柱神(The Theban Triad)”——阿蒙神、其妻穆特和其子孔苏。在埃及卢克索城保留的底比斯遗址群中,卡纳克神庙和卢克索神庙敬奉的主要就是阿蒙神家族。而门德斯地区的遗址考古报告显示,门德斯人在很久以前就有同时祭祀两位男性神和一位女性神的习俗,门德斯大概率是“底比斯三柱神”信仰的源头。所以希罗多德很可能将某位埃及神的神名误写成了“赫拉克勒斯”。

哪一位埃及神可能被希罗多德误写成“赫拉克勒斯”?由《历史》II.42中的一句:“因此,在我看来,他们所以自称阿蒙人,是因为宙斯在埃及人那里是叫做阿蒙”,我们知道这段神话里的“宙斯”即是阿蒙神,阿蒙神也确实常被埃及人描绘成人首羊角或人身羊首的形象。再看希罗多德笔下,埃及人信奉的“赫拉克勒斯”具有如下特征:其一,他是一位古老的不死神祇,位列埃及十二主神之席(II.42);其二,他属第二代神,与阿蒙神关系密切(II.42;145);其三,据埃及当地祭司说,埃及人于2300年前就在推罗为他修建神庙(II.44);其四,他是埃及人信仰的主要神祇之一,在埃及拥有相当多的神庙,于底比斯和门德斯备受尊崇(II.44;83;113);其五,献给他的祭品中有两根柱石——一根金柱石和一根绿柱石(II.44)。

笔者认为,古埃及诸神中最符合以上五个特征的是月亮神孔苏,具体依据如下:其一,在埃及神话里,孔苏生于远古,是经由原八主神扩充而成的十二神之一,拥有不死之身和纯正神族血统;其二,孔苏是阿蒙之子,有资格提出让阿蒙神无法拒绝的要求;其三,孔苏受埃及人崇拜的历史至少可以追溯到中王国(约公元前2040—前1786年)以前;其四,孔苏在埃及拥有相当多的神庙,卡纳克神庙遗址中也存有拉美西斯三世修建的专门供奉孔苏的神殿。在中王国和新王国时期,孔苏与其父神母神一起受底比斯人和门德斯人崇拜。此外,当时在孟菲斯、埃德夫、赫比斯等地也有相当数量的埃及人信奉孔苏;其五,孔苏兼具自然属性与政治属性,既是野生动植物的保护神,又因神王之子身份而肩负着庇佑统治者的职权。从这个角度考虑,埃及人可能将象征自然的绿柱石和象征权力的金柱石奉献给他。

孔苏之名在与拉神或苏神混合时会发生某些变形,变形后的拼写为Heru-pa-khart、Hor-pa-khered等。这些变形后的神名同“赫拉克勒斯”的希腊语发音相似,容易令听众混淆。再者,已有格里菲思(J. G. Griffiths)、戈德利(A. D. Godley)等学者表示,希罗多德笔下埃及人信奉的“赫拉克勒斯”与埃及神孔苏相似度颇高。综上,《历史》II.42中埃及人信奉的“赫拉克勒斯”大抵是阿蒙神之子孔苏。

为什么埃及当地人讲述的阿蒙与一位埃及神(很可能是孔苏)的故事,会被希罗多德书写成阿蒙与赫拉克勒斯的故事?笔者认为比较合理的一种解释是:希罗多德作为受传者,在直接或间接接收这段口述材料的过程中对其产生了某种误读,以至在写作时出现偏差。基于此种解释,《历史》第二卷中的“赫拉克勒斯”之谜可改称为“赫拉克勒斯”之误。

2 “赫拉克勒斯”之误何以产生?

我们可以借助常见于文学领域的误读理论探究这个问题。“误读”有广义和狭义两种概念。本文取其狭义概念——“所谓误读就是按照自身的文化传统,思维方式,自己所熟悉的一切去解读另一种文化”。从主体意识角度考虑,狭义误读可分为无意识误读和有意识误读两类。德国学者威廉•狄尔泰(Wilhelm Dilthey)的中立型误读理论——“解释者通过把他自己的生命性仿佛试验性地置于历史背景之中,从而可能由此暂时强调和加强某一心理过程,让另一心理过程退后,并从中在自身中引起一种对陌生生命的模仿”,则是介于二者之间的存在。

从无意识误读角度考虑,“赫拉克勒斯”之误的成因大致有二:一是埃及当地语言与希罗多德所使用的古希腊语在转译过程中发生偏差。因为希罗多德在《历史》中既是故事的受传者又是讲述者,所以这一错误可能发生在翻译者听取埃及当地孔苏神话的过程中;可能发生在翻译者向希罗多德转述的过程中;也可能发生在希罗多德将传闻转化成文字的过程中。二是希罗多德受限于整体的希腊历史语境以及对埃及状况的不熟悉,强行运用不同的社会、文化阐释体系去解读,本不隶属于这一社会和文化体系的文本所导致的偏差。希罗多德通常习惯使用希腊的范式、根据希腊人的喜好去理解和记叙非希腊地区的历史文化。阿蒙之子孔苏在希腊语境里可能被等同于宙斯之子赫拉克勒斯。而希罗多德采纳了这种集体习惯。以无意识误读解释“赫拉克勒斯”之误的做法,强调希罗多德写作时的客观性。前文提到的戈德利即持此种意见。

从有意识误读角度考虑,“赫拉克勒斯”之误或许与希罗多德写作“埃及卷”(即以埃及为叙述主体的第二卷)可能带有的目的相关。希罗多德在其著作中对埃及持有明显的赞许态度:“但是,关于埃及本身,我打算说得详细些,因为没有任何一个国家有这样多的令人惊异的事物,没有任何一个国家有这样多的非笔墨所能形容的巨大业绩”(II.35)。相关研究成果显示,他以超长篇插话的形式肯定埃及人的成就,或意图说明希腊人眼中的蛮族所建立的文明,不逊于甚至优越于希腊文明;或意图将曾经在人类文明各个方面都有过突出表现的埃及作为希腊的参照系;或意图把埃及人塑造成希腊人乃至全人类的导师。如果我们认同希罗多德写作“埃及卷”带有一定目的,那么他有可能刻意隐瞒甚至修改原埃及神话的内容以证实自己在II.50中的观点:“可以说,几乎所有神的名字都是从埃及传入希腊的”。以有意识误读解释“赫拉克勒斯”之误的做法,侧重希罗多德写作时的主观性。

相较以上两种解释模式,本文更倾向于采用狄尔泰的误读理论研究“赫拉克勒斯”之误。即分析希罗多德有没有可能在写作时暂时强调和加强某一心理因素,令其一贯持有的探究精神退后。阅读《历史》II.42-45可知,在希罗多德围绕埃及神“赫拉克勒斯”展开的叙述中,实际与神相关的因素有四种:神话、神名、敬神习俗和神殿。而希罗多德实际探究的只有后三者:神名的起源和传播、敬神习俗的形式和成因、神殿的位置和修建年代。他并未对这段神话本身作出探究。埃及当地人的说法是否可靠?涉及的神祇是否准确?各个环节是否符合逻辑?这些问题很难从《历史》II.42-45中找到答案。

在古希腊经典里,开篇处作者的自我陈述一般被称作“卷首语”。“卷首语”具有宣告和展开主题的功能,即向读者或听者宣示作品的材料来源、关键角色、叙述主旨甚至价值倾向等重要信息。简言之,“卷首语”一般是作者迫切想提醒读者注意的关键点。而《历史》的卷首语:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果,为了保存人类的功业”,揭示出这部作品属于希罗多德而非代神立言。更进一步说,这句话表明希罗多德所记录的事件经过了人为的筛选,“……而这种有意识地搜集、陈列事实的行为恰好是历史认识的第一步,也是历史研究最基础的一步”。结合《历史》的“卷首语”来看,如果希罗多德直接探究这段神话本身,那么他可能不会在分析神名问题时出现偏差。故笔者认为希罗多德对这段神话的不加探究,是造成“赫拉克勒斯”之误的最初步原因。

这种不探究的态度会否于《历史》一书的其它事物上也有所体现?通过爬梳《历史》全九卷可知:希罗多德笔下直接与神相关的事物主要有八种:神谕、神力显现(包括神迹、神惩罚世人、神下达旨意等)、神话、神名、敬神习俗(包括节日和仪式)、敬神场地、神像、神直接参与世俗活动(如与凡人交媾)。

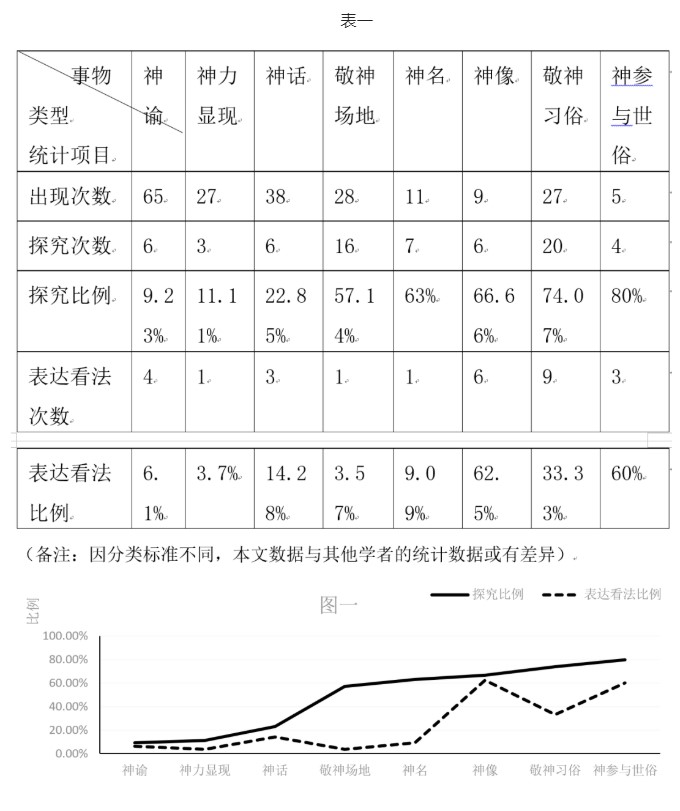

现统计希罗多德在其著作中首次正面提及以上八种事物的次数于表一第一行。其中诉求者围绕同一起事件请示的不同神谕,或围绕一起事件始末请求的多个神谕均归为一项。统计希罗多德并非简单描述而是主动对所提事物加以探究,尝试辨别其真伪、展示其现存状态、追踪其源头或后续的次数于表一第二行。后计算希罗多德探究次数占总提及次数的比例于表一第三行。统计希罗多德在探究后并非不作表态而是明确对该事物表达怀疑、否定、反感情绪,或对原事物加以解释、修正、补充的次数于表一第四行。后计算希罗多德在探究后作出评判的次数占总提及次数的比例于表一第五行。最后依据表一的计算结果绘制成折线图图一:

由图一可见,希罗多德探究神谕、神力显现、神话的比例,远低于探究敬神场地、神名、神像等的比例。而神谕、神力显现和神话,可分别视作神的预言、神的行为、神的故事或谱系。这些均与神直接相关,神圣程度较高;而敬神场地、神名、神像、敬神习俗、神直接参与世俗活动,可分别视作人为神修建的供奉场所、人为神加诸的名称、人为神制作的塑像、人为向神表达敬意而约定俗成的节日或仪式、人与神在地面发生的联系。这些均与人直接相关,世俗参与度较高。具体的探究次数和探究比例,往往在很大程度上代表着希罗多德对该类事物的探究兴趣。由此可推测,希罗多德在谈及与神相关的事物时,对神圣程度偏高而世俗参与度偏低的事物持有较低的探究兴趣。反之,则抱有较高的探究热情并施以更大的探究力度。

陈新在《古希腊历史认识及其理念》一文中表示“当一位历史学家试图进行历史叙述时,通过亲见(感知)、听闻(由说者的回忆而获得的想象)或阅读(由符号而获得的想象),在头脑中保留或构成大量的历史现象(历史印象或历史图景),他不可能一一详述,因而,不得不围绕着自己设定的叙述中心与认识目的,对历史现象进行有选择地描述,并将它们符号化为历史文本”。鉴于历史学家所具有的这种普遍性特征,本文将希罗多德对不同宗教事物施以不同探究力度的做法,称为他叙述宗教话题时的选择性特征。根据米卡尔森(Jon D. Mikalson)的说法:希罗多德书写《历史》时参考的材料,有些是用希腊语写就而有些不是,部分材料距离其生活年代相对久远,本就难以理解且未必真实有效,容易给使用者造成误导。而此种选择性特征的存在使得希罗多德在搜集材料和书写文本时,对某些神圣程度偏高的事物浅尝辄止,如此便易使《历史》中与宗教相关的内容产生偏差。

3 希罗多德叙述宗教话题的选择性特征的依据及成因

若将狄尔泰的误读理论运用于本文对希罗多德的研究之中,我们可以初步得出如下结论:在叙述宗教话题时,希罗多德受某种心理因素影响,让其原本持有的探究精神退后,这种现象的存在较易导致其论述出现偏差。那么除了数据统计结果,希罗多德叙述宗教话题的选择性特征是否体现在《历史》文本中?影响其探究精神的心理因素是什么?

我们知道,希罗多德在谈及宗教话题时往往透露出一种不愿详谈的情绪。表达这种情绪的语句在《历史》一书里并不鲜见,最典型的是II.65中的一句:“如果我要解释一下为什么它们要作为圣兽奉献给神的话,那我就势必要讲到宗教上的事情,而这却是我特别不愿意谈到的。到现在为止,我约略涉及的有关各点都纯乎是出于不得已我才加以介绍的”。唐纳德•拉特内尔(Donald Lateiner)称之为希罗多德谈及宗教话题时的“沉默”。这种“沉默”在《历史》中神圣程度较高的事物上表现得尤为明显。希罗多德在谈及神谕、神力显现和神话时,大多平铺直叙、言简意赅,较少加以求证。例如希罗多德不认同埃及人将尼罗河泛滥归因于神话的说法,因为“他的理由是以虚无缥缈的神话为依据的,因此完全没有反驳的必要”(II.23);在谈及埃及人在湖上表演的某位神的受难故事时,希罗多德表示:“关于这些事情,我是知道它们的全部内容的,故而本来可以讲得更确切些,但是我不准备谈了”(II.171);他极少怀疑神谕的真实性,因为“至于神托,我(希罗多德)不能说它不是真的”(VIII.77)。米尔卡森也表示,在希罗多德的著作中,“几乎所有的神谕、征兆、神梦、神迹都被证明是正确的,那些刻意忽略、遗忘、误解或拒绝接受的人都以悲剧收场”。

反之,希罗多德在谈及敬神场地、神名、神像等世俗参与度较高的事物时,往往流露出相对较高的探究热情并施以较大的探究力度,间或表达明确的个人意见。例如,希罗多德在II.3中写道:“除去他们的神的名称之外,我不打算重复他们告诉我的,关于他们的诸神的事情”;在II.155中详细说明埃及勒托神殿的位置、结构、建筑材料、墙和屋顶的尺寸;在I.182中还对神与凡人交媾的说法表达明确的反对意见:“他们还说,神常常亲自下临到这座圣堂并在这个床上安歇,但我是不相信这件事的”;甚至在II.51中直接以“猥琐”(Ithyphallic)一词批评希腊人制作的赫耳墨斯神像。

相应的,从《历史》中找出几处因希罗多德的不探究而导致的偏差并非难事。例如,与“赫拉克勒斯”之误十分相似的狄奥尼索斯问题。在II.47-49中,因为希腊人祭奠狄奥尼索斯的方法和埃及人祭奠狄奥尼索斯的仪式十分相似。所以希罗多德认为,狄奥尼索斯的名称和相关的祭典礼仪也是希腊人从埃及人那里习得的。但约翰•查德威辞(John Chadwick)在《迈锡尼文明社会》一书中结合考古发现论证:公元前14世纪狄奥尼索斯之名就已经在克里特地区出现,希腊从埃及学习的不过是某些祭祀习俗而非神名。希罗多德在这个问题上的失误,与其仅仅止步于探究宗教仪式不无关系;

再如,《历史》II.142记叙了埃及人关于他们的统治者的说法:从第一位王到最后一位统治者——赫怀斯托斯神庙的祭司,共计341代。希罗多德特加以计算:“三百代是一万年,三代等于一百年。不把三百代计算在内,剩下的四十一代则是一千三百四十年”。根据希罗多德的算法,则一代约等于33.33年。但在I.7中,希罗多德又记叙了吕底亚人关于他们的统治者的说法:“从阿格隆到密尔索斯的儿子坎道列斯共统治了22代,计五百零五年”。这里的一代则约等于22.95年。二者之间存有明显的矛盾。值得注意的是,希罗多德所采用的埃及人的说法穿插着大量的神谕和神话(II.99-142)。例如阿拉伯人和亚述人进攻埃及时,神在梦中鼓励埃及国王塞索斯,称自己将派军队援助他(II.141);而吕底亚人声称,他们的22代统治者均是赫拉克勒斯的后裔,该家族的统治权是根据神谕获得的(I.7)。也就是说,这两个说法皆具有高度的神圣性。希罗多德可能未对这两种说法详加探究,以至于其记载出现明显的前后矛盾。

又如,《历史》VI.52记叙了拉栖代梦人宣称的,他们的祖先从一对孪生子中选择国王的故事。据说“这两个孩子在一切方面都是相同的,他们因而不知选谁好”。于是,拉栖代梦人便派人到德尔菲神庙请求神谕,神谕指示他们“使两人都成为国王,但是对年长的那个人更要尊敬些”。按照神谕指示,拉栖代梦人观察孪生子的母亲,发现她在喂养和清洗孩子时总是先照顾其中一个,于是他们把先受到母亲照顾的孩子当做长子。这段故事存在一个逻辑上的漏洞:“希罗多德这里似乎有些自相矛盾,因为既然旁人无法辨认兄弟俩,他们又怎么会知道谁在前,谁在后呢?”。但这个故事涉及德尔菲的神谕,拉栖代梦人是依照阿波罗的旨意行事的,所以希罗多德可能也未对这个故事详加探究。

需提醒读者的是,希罗多德的这种选择性特征在《历史》中并非固定不变的存在。依笔者之见,它更像是一种模糊的行文习惯。希罗多德有时也会向与神密切程度颇高的事物发起挑战,揭示该事物的不合理之处,或提供另外一种更可靠的说法。通读《历史》全文可知,这种挑战往往出现在两种情况下:一是希罗多德所要描述的对象本身,明显与既定事实或常规逻辑相悖;二是希罗多德相信自己已然掌握足够充分的证据,或已然进行过逻辑严密的推理。此处仅举一例说明,在希腊人中间长期流传着这样一个神话:大力神赫拉克勒斯行至埃及,被当地居民当做牺牲献给神,于是他施展威力杀死当地人。但希罗多德对该神话展开批判。他以两个反问句质疑这段神话的可靠性:“埃及人除去清净的豚、牡牛和牡牛犊之外,甚至连家畜都不用做牺牲的,怎么还能相信他们用人来做牺牲呢?而且,单是赫拉克勒斯一个人又怎么能够像他们所说的,能够以一个凡人的力量杀死成千上万的人呢?”(II.45),然后他称这段神话荒唐无稽。

希罗多德为何会在书写宗教话题时,表现出这样一种模糊的选择性特征?笔者认为原因大致有二:一方面,希罗多德对神明抱有敬畏之心。他在著作中承认神祇存在,也不否认神祇拥有某种超自然力量,而且在“天意”面前表现谦恭。例如,希罗多德将波斯人不曾进入得墨忒耳的圣林解释为神力使然(IX.65),承认神明维护人间秩序的功能(IV.205),还在评述希波战争时肯定神意对交战双方的影响(IX.100)。他无意做出嘲弄宗教和习俗的事情,以致将自己陷入如冈比西斯一般的悲惨境地(I.38),所以一再以文字形式表达对神明和宗教的尊重。例如在质疑赫拉克勒斯教训埃及人的神话后,希罗多德写道:“我说了这样多关于这件事情的话,我想神或英雄不会因此而感到不愉快吧”(II.45);他还在谈及一位埃及神时戛然而止,仅用一句话结尾:“至于他们所哀悼的是谁,由于在宗教上害怕犯不敬之罪,我就不提了”(II.61)。因此,希罗多德可能出于对神明的敬畏,亦或出于对各民族宗教习俗的尊重,不愿深究神圣程度过高的事物。反之,在叙及神圣程度偏低的事物时,宗教情绪对个人的约束作用减弱,希罗多德的探究精神也相应回升。

另一方面,希罗多德叙史时注重有据可依,他在IV.16中表示:“但只要是我们能够听得到关于这些边远地区的确实报道,我是会把它们全部传达出来的”。且由上文图一可见,希罗多德评判与神相关事物的次数占总提及次数的比例并未呈两级分化,也未与探究比例趋同。这说明导致希罗多德进行选择性探究的心理因素,似乎不大影响其发表个人意见。所以我们可以说,他评价与神相关事物时仍秉持求真态度,主要依赖证据和推理。而事物越神圣,世俗参与度越低,可供希罗多德研究的材料也就越少。以神谕为例,《历史》I.47-49中,希罗多德想要知晓吕底亚国王克罗伊斯派往各地的使者获得的神谕内容,但是“除去戴尔波伊的神托之外,任何神托所的回答都没有给人记录下来”。他无法说明吕底亚人从安菲阿拉奥斯神托所获得了什么神谕,“因为关于这一点,实际上,人们是没有传说过的”。最后,希罗多德在既没有文字证据又缺乏口述材料的情况下选择放弃,只给出一句:“我就没有办法说明了”。

对此米尔卡森曾表示:“诗人可以通过安排和描述建构一个行为和原因平行的世界,但历史学家不享受这份奢侈,希罗多德不得不推断事件背后的缘由,解释究竟是人的意志还是神的意志在发挥作用”。虽然希罗多德承担历史学家的责任,但他对探究宗教事物的艰难性有着比较清醒的认知,他在书中写道:“因为我知道,关于神的事情,任何地方的人都是知道得很少的。除非在我后面的叙述中不得不这样做,关于这些事情我是不想再说任何其他的东西了”(II.3)。即便有人能够为希罗多德提供口述材料,“他们也并不能证实这个说法是真实的”(III.61)。因此,为了确保写作成果的真实性,在缺乏可用材料的情况下,希罗多德可能放弃探究某些神圣程度过高的事物,而简单记录自己的所见所闻。至于记录的真实与否,则交由读者自行判断。例如希罗多德在II.123中表示“这些埃及的故事是为了给那些相信这样故事的人来采用的”,在LV.45中表示:“人们可以选择他们认为可信的一方”。大抵如拉特内尔所言:“那些‘人间的’证据,无法支撑他进行‘历史’研究……所以希罗多德回避没有证据的故事”。

综上所述,希罗多德可能受敬畏心理和求真态度的影响,认为神圣程度过高的事物不适宜探究也难以探究。因着《历史》内容的丰富性,或许还有其他可能的心理因素掺杂其中。而本文的论述重点是,希罗多德的这种选择性探究较容易造成其记载出现偏差。

4 结 语

本文不否认希罗多德写作《历史》时带有客观态度,也不否定作者的主观意识对其文本的影响。而是旨在给希罗多德叙述宗教话题时出现的某些不恰当处,提供一种可能的解释:希罗多德在探究与神相关的事物时,表现出一种模糊的选择性特征:对神圣程度偏高的事物持有较低的探究兴趣,反之则持有相对较高的考察热情。这种行文习惯使得《历史》中与宗教相关的内容较易发生偏差。究其根本,希罗多德对宗教事物的探究态度植根于其复杂的宗教情感。他究竟抱有怎样的宗教理念?对各民族神祇持何种态度?从《历史》一书中直接寻找答案似乎很难,或许研究者可尝试约翰•古尔德在《希罗多德与宗教》一文中提倡的研究视角——做一名希罗多德的宗教观察的观察者。