公元前27年,奥古斯都确立了元首制。新制度的建立并不意味着旧制度的颠覆,相反,“理论上罗马仍为共和国,一切地位与权柄都创自元老院或公民会议”,但在留存旧有共和建制的基础上,“权力集中于一人之手对于维系和平来说至关重要(atque omnem potentiam ad unum conferri pacis interfuit)”。国家的行政、司法、外交、军事权力逐步集中于元首一人,元首专制成为实质性的统治方式。如何在旧有社会价值体系中,使罗马民众接受个人统治成为罗马帝国早期的政治主题。由于社会意识的相对独立性,在共和制度框架得以保存的情况下,元首神性构建首先体现在意识形态领域。元首神性的构建与元首崇拜紧密相关,作为元首崇拜制度的组成部分和终极目的受到广泛关注。学术界对于元首崇拜的研究与争论由来已久,且著述颇丰。元首崇拜或被描述为“将崇拜对象集中于元首一身的传统宗教”;或被定义为“臣民与统治者之间的一种权力关系”。此外,元首崇拜亦与政治、外交并称为组成罗马帝国实体的三大要素。因元首崇拜兼具宗教性表现形式及政治性功用,充分考察宗教与政治间的互动关系,将使我们更好地认识这一现象。随着研究的深入,越来越多的学者注意到元首崇拜在帝国东西方所呈现出的不同特点。西蒙·普莱斯以小亚行省为研究范畴,强调元首崇拜作为权力关系塑造的方式,强化了地方精英的主导地位。邓肯·菲什威克从东西方行省对比的角度,分析元首崇拜在西部行省的推行过程中所呈现的特点。以太·格拉德尔试图将皇帝崇拜从宗教与政治二元关系中独立出来,回归古代语境,视之为人们纯粹的态度与仪式表达,从人神关系的角度解释为何皇帝神化可与传统宗教相融合。值得注意的是,自20世纪60年代起,以拉努乔·班迪内利为代表的学者,开始从艺术史的角度研究罗马社会变迁,他将艺术置于权力考察的中心,分析罗马文化的阶段特征。此后,保罗·灿克尔掀起了从“权力形象”(image of power)的视角研究元首制的学术风潮,他认为艺术与建筑是社会的镜子,并将之视为“传达奥古斯都计划及附带意向的媒介”。近二三十年,学者们遵循此学术理路,充分利用考古成果,从城市结构、公共建筑、空间布局等层面考察罗马共和与帝国时期,贵族与元首的权力呈现与构建,成果颇丰且在持续增长。元首之宫、神庙、广场、街道等都成为关注对象, 其中,学者们围绕战神广场(Campus Martius)的政治文化职能展开了深入探讨。保罗·雅各布斯及黛安·科林以时间为线索,梳理了战神广场是如何从罗马早期的潮湿军事营地发展为共和时代将领凯旋式的举行地,直至帝国时代成为兴旺繁盛、人潮涌动的公共体育空间以及皇室家族功业与神化的见证之地。保罗·雷哈克则以战神广场北部为研究对象,聚焦奥古斯都陵墓、火葬仪式举办地、巨型日晷以及和平祭坛,通过分析其规模、设计、空间布置等因素,指出这些建筑阐释了鲜明的帝国与君主制主题。意大利考古学家欧金尼奥·拉·罗卡点明了万神殿与战神广场北部建筑群之间存在的逻辑联系,强调奥古斯都作为神之子,将会重复罗穆路斯与神圣凯撒的命运,升天化神,以此将元首塑造为高于其他必死凡人的存在,使之获得宗教意义上的尊崇。

如福柯在《知识考古学》中所述:“历史,就其传统形式而言,致力于铭记过去的遗迹,并将之转化为文献”,他肯定了遗迹在历史研究中所起到的重要作用。“在记忆研究中,实体的建筑,包括纪念碑遗迹各种纪念仪式,均成为研究者十分重要的研究对象。”罗马文化的一大特性在于注重基础及公共设施的建设,而这些建筑实体及其所附带的雕刻、图像、铭文、连带发生在空间内的活动、活动参与者的反馈共同实现了空间叙事之功用。建筑叙事学派的代表人物尼格尔·科茨(Nigel Coates)曾以罗马广场(Roman Forum)为例,肯定了其对神话叙事的视觉化呈现,并宣称:“古罗马人善于将建筑与叙事结合起来。”恰如雅各布斯、雷哈克、罗卡等人所选取的研究路径所显示,古罗马的建筑空间、意象传达、神话叙事之间存在着紧密关联。战神广场是帝国时代最重要的公共活动空间,坐落于其中的奥古斯都陵墓、万神殿、和平祭坛及方尖碑共同成为了“元首神化”这一主题的构成要素。拙文选取以上具有代表性的三组建筑,分析其如何通过相对的空间位置、形态建构、文化意象等实现了对元首神性的空间叙事,并阐释元首神性构建过程中所体现出的复杂性,揭示奥古斯都时代共和传统价值观与新的帝国意识形态的互动与博弈,尝试从微观视角更为深刻地认识元首制,把握罗马社会转型期的历史特征。

一

对元首神性构建或帝国意识的研究的一大研究重点在于分析它作为特定的意识形态及宗教仪式使元首统治合法化的政治功效。实际上,在古希腊罗马的政治语境之下,因缺乏现代的国家主权观念与宪政性国家实体,恰如芬利所认为, 合法性——作为现代政治文化关注的核心议题,是一个否定性的且无须纠缠的问题。综观古典时代,希腊城邦中存在过针对民主政治或僭主政治的争论;但罗马自共和国建立以来,没有出现过关于政体或统治方式的分歧。罗马共和国持续近二百年的等级之争,其主要内容也从来不涉及政体,只涉及贵族与平民间政治经济利益的调整与平衡。波利比乌斯及西塞罗均认为罗马属于混合政体,并承认其优越性。诞生于共和时代的政治概念 —— Res Publica作为对罗马国家实体的描述仍出现在帝国时代作家,诸如老普林尼及塔西佗的著作之中。因此,现代政治语境下的权力合法化问题,似不适宜在古罗马史中进行讨论,既缺乏史料支撑,亦存在时代错位之嫌。那么在古罗马社会中,统治方式或某种特定权力形式的支撑来自何处呢?芬利认为,古希腊及罗马人往往在对过去及从过去继承而来的社会存在与价值体系的基本结构中寻找心理认同感,罗马人对于传统的尊重与推崇证明了这一点。“自共和国中期以来,罗马社会是建立在一套价值体系之上的,该体系凝聚了所有象征性准则并以此指导人们的社会行为。”进一步说,罗马共和时代的社会价值体系是以“祖先习俗”(Mos Maiorum)为内核逐步形成的,囊括了政治概念及个人美德标准,并由此成为共和国(Res Publica)赖以存在的依托和社会伦理形成的基础。“祖先习俗”即先辈风俗,应是同古代宗教和仪式最相关的那些已逝先人的记忆。可见,宗教始终是罗马社会传统价值体系中的重要组成部分,甚至是其形成的发端。因此,当个人专制成为帝国的实际(de facto)统治模式,其与“祖先习俗”及共和政治的冲突不可避免。宗教与“祖先习俗”共同构成了共和时代罗马人的行为准则及国家权威来源,因此,宗教成为了奥古斯都在共和制度框架内“植入”个人权力的重要媒介。在罗马社会传统价值观与现实统治的博弈与平衡过程中,在社会上层与下层的互动之中,元首神性完成了体系化的构建。

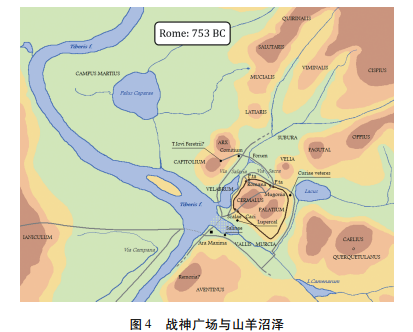

在奥古斯都统治时期,元首崇拜逐渐发展成一种以元首及其家族为崇奉对象的国家宗教,由特定的祭祀团(Sodales Augustales)负责主持元首死后的神化仪式。宗教节庆与仪式是元首构建自身神性的动态手段,相关宗教建筑作为容纳、承接宗教节庆、仪式等公共活动的空间,则为元首神性构建提供了空间上的静态呈现。战神广场原是塔克文家族的属地,位于神圣城界与台伯河之间,因被奉献于战神马尔斯而得名(见图1),它是位于卡匹托尔山、奎里纳尔山、皮奇乌斯山及台伯河之间的开阔之地。战神广场承纳了诸多公共活动,如公民人口普查、征兵(dilectus)、军队集结与训练、百人团大会、特洛伊赛会、共和国官员选举等。

据李维记载,罗马城创建者罗穆路斯在战神广场检阅军队之时,被一阵狂风席卷,继而消失,飞升为神,这段传说赋予了战神广场神圣性。共和时代,军队于此地集结训练;将领们在进行凯旋游行前于此地展示战利品;凯旋仪式结束后,他们在此敬奉神庙、修建公共建筑来取悦民众,从而在选举中赢得支持。战神广场成为政治家、军事将领等宣扬自身功绩、在集体记忆中塑造个人形象的重要公共空间,包括庞培剧场、玛尔凯鲁斯剧场、巴尔布斯剧场院、尤利乌斯会堂、阿格里帕投票场、朱比特神庙、阿波罗神庙、贝罗娜女神庙等雄伟建筑相继落成。奥古斯都时代的战神广场被打造成了专属于元首的表达媒介, 坐落于其中的奥古斯都陵墓、和平祭坛及方尖碑、万神殿 “虽然在不同时间内完成,却成为了一个有机主题的组成要素,最终预言了元首作为新的罗穆路斯,因使和平复归而成为罗马新的缔造者,从而在未来封神”。这三组建筑是如何通过相对空间布局、形态结构、文化意象而构建出元首神化的叙述逻辑,需要我们进一步阐述与分析。

二

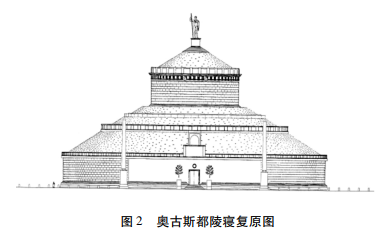

统治者的必死性对政权的平稳过渡以及个人神化提出了严峻挑战。罗马皇帝们的丧葬仪式则是对此种挑战的回应,“帝王陵寝的作用之一在为帝王的神化提供合理的解释,进而促进王朝世系的传承”。奥古斯都陵墓(Μαυσωλειον)(见图2)最先建于公元前28年,屋大维在亚克兴海战取胜后,从亚历山大里亚返回罗马后便着手修建,“是建于战神广场的第一座奥古斯都时期建筑”,它位于战神广场的北部,坐落在弗拉米尼亚大道与台伯河沿岸之间。弗拉米尼亚大道从罗马出发延伸至阿里米努姆(Ariminum),是联通罗马与意大利半岛东部、北部的军事要道与粮道,也是罗马向北用兵的必经之路,见证了罗马军队的胜利与辉煌。奥古斯都陵墓毗邻而立,也如这条军事要道一般重演着战胜敌人,最终夺取胜利的主题。不过,这一次是元首的神化战胜了其肉体之必死性。奥古斯都那么早开始修建陵墓的动机,既出于对安东尼遗嘱的回应,借此展现他对罗马国家及人民的忠诚,也“象征着屋大维向罗马国家许下的双重承诺,包括其身为罗马公民葬于罗马的意愿”。

斯特拉波对奥古斯都陵墓的外观形态有着详细的描述:“它是修建在河沿岸白色大理石基上的一座巨型土丘,茂密的常青树覆盖陵墓的整体,延伸至其顶端。在陵墓的最高处矗立着奥古斯都本人的青铜雕像;在土丘之下是‘他本人、亲人和知己好友的坟墓’;土丘后方是一片开阔的神圣祭祀场所,与优美的人行道相连;广场中心是环绕在他火葬之所周围的白色大理石墙壁;墙壁四周被环形的铁栅栏围绕,而墙壁内的区域种有黑色的杨树。在此处,可以将几乎所有重要的建筑收入眼底。”此外,“奥古斯都将毕生功业刻在青铜匾片之上,立于陵墓的入口处”。这不只是一座家族墓葬,更承载着向世人宣扬元首功绩的作用。

《奥古斯都业绩录》(Res Gestae Augusti)是现存完整的元首自述式生平回忆录,回顾了他的政治生涯与赫赫功绩,陈述了他被诸多荣誉及为罗马所带来的杰出贡献。正如铭文的标题所示:“下面是对神圣奥古斯都所有功业的记述,通过这些功业,他将所有地域纳入罗马人民的统治之下。”(Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum]imperio populi Rom[a]ni subiecit.)

关于奥古斯都陵寝的建筑风格与设计灵感来源,学界普遍存在争论。主流观点包括以下几种:首先,从外形上考察,奥古斯都陵墓的整体造型灵感可能来自艾特鲁利亚时期的图姆利(Tumuli),一种被青草覆盖的土堆式坟墓,其古风的简洁风格与纪念意义性很可能是对共和时代道德观念的体现。鉴于奥古斯都陵墓的规模及建筑特征,人们常将之与小亚总督哈利卡纳索斯的陵墓相联系,并以哈利卡纳所陵墓 (Mausoleum) 的名称来命名奥古斯都陵墓。还有学者认为奥古斯都陵墓深受亚历山大陵墓(Sema or Soma)的影响。史学家卡西乌斯·迪奥对奥古斯都亲自拜谒亚历山大陵墓的记载,成为支撑该观点的佐证。除此之外,奥古斯都陵墓内部的混凝土核心及底层平面设计使得一些学者将它的雏形追溯至埃及建筑。

无论奥古斯都陵墓的雏形是源自何种墓葬形态,其整体所呈现出的折中主义色彩证明了屋大维在面对凡人必死性与个人神化间这一矛盾时,向艾特鲁利亚的王权传统或埃及东方专制君主神化惯例进行借鉴的尝试。奥古斯都陵墓是出现在战神广场的第一座皇族陵寝,安葬着朱利亚家族的主要成员及奥古斯都政治圈内的核心人物——阿格里帕,它使得“家族”成为神圣性与世俗权力的双重载体,借此强调权力传承的家族封闭属性。这种权力的过渡交接并不因个人肉体的死亡而终止,相反,权力会被家族成员无限承袭。不同于埃及法老生前以“拉神之子”自称,奥古斯都的神化之路始自肉体的消亡,正如罗穆路斯、凯撒之先例。因此,奥古斯都陵墓作为元首及其家族成员死亡后的暂时栖息之所,拉开了元首神化叙事的开端。

三

奥古斯都陵墓是其个人及尤利乌斯家族成员死后的临时栖息之所,而万神殿则象征着元首及其家族神化的最终命运。近年来的考古挖掘证实,“万神殿与奥古斯都的陵墓坐落在同一条轴线之上,两座建筑的入口大门相对而望,可能有一条笔直的道路将两座建筑连接起来” (见图3)。这种叙事上的关联通过奥古斯都陵墓与万神殿之间的相对位置实现了视觉与空间上的呈现。根据铭文记载,万神殿始建于公元前27年(“M(arcus) Agrippa L(uci) f(ilius) co(n)s(ul) tertium fecit.”),于公元前25年落成。“阿格里帕希望根据希腊化传统,将一座神庙献给元首,将之与奥林匹斯众神并排而立。”奥古斯都拒绝了该提议,“将凯撒的雕像与众神并列,自己与阿格里帕的雕像被陈列在前厅”。此举体现了奥古斯都对待个人神化的保守态度,因生前封神在罗马传统文化中并无先例。万神殿朝向的区域,正是凯撒胜利女神赛会(Ludi Victoriae Caesaris)举办期间尤利乌斯彗星(Sidus Iulium)出现的方位。尤里乌斯彗星在日落前升起,并连续七日在天空中闪耀,这成为民众深信凯撒化身为神的重要证据,推动了在公元前42年1月1日举行的凯撒官方神化仪式。此外,菲利波·夸雷利认为万神殿的选址可能与罗穆路斯消失之处吻合。相传罗穆路斯在临近山羊沼泽(Palus Caprae)(见图4)之处检阅军队时升入苍穹,化身为神。后尤利乌斯(Proculus Julius)获其显现指引,向罗马民众传达诸神意愿:罗马将会成为世界之首,罗马人应常习战事,并坚信罗马军队是无敌的。万神殿的朝向与选址充分吸纳了罗穆路斯及凯撒封神的神话要素,“塑造了罗马帝国历史中自凯撒神化而开启的帝王神化的象征与范本”。从奥古斯都陵墓至万神殿,在空间上构建了“死亡—飞升封神”的内在关联,并通过“死后神化”的方式在罗马多神教框架内找到了理论依托。位于战神广场中心区域的万神殿向罗马民众预演了奥古斯都的死后飞升,也为之后帝国元首的神化确立了基本范式。在奥古斯都死后,元老院下令将一座神庙献给他,并以崇敬诸神的仪式来崇奉他。

四

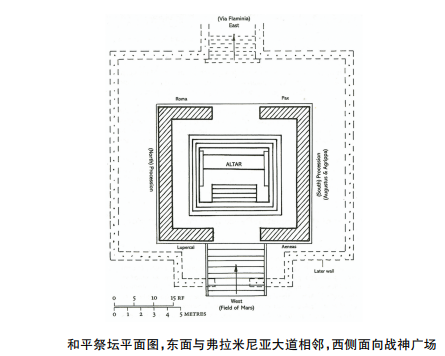

万神殿的建立向整个帝国预演着奥古斯都的终极命运,然而他可与众神比肩,除了承袭自凯撒的神圣血统之外,还需向民众提供更具信服力的理由。公元前13年, 为庆祝奥古斯都从西班牙、高卢行省整顿政务而归,元老院投票通过决议,在战神广场修建供奉奥古斯都和平女神(Ara Pacis Augustae)的祭坛(简称和平祭坛),并命令罗马官员、祭司以及维斯塔贞女进行每年一度的祭祀活动。从空间布局来看,和平祭坛与奥古斯都日晷恰坐落于连接奥古斯都陵寝与万神殿之轴线的中央,沿着弗拉米尼亚大道西侧分布,在这片充斥着武力征服主题的空间中,通过“战争与和平”这一对反差矛盾的意象,强调了奥古斯都的和平缔造者身份,使得奥古斯都脱离了作为必死凡人的命运束缚,最终实现了死后封神,于万神殿前厅中占据一席之地。

和平祭坛的相对空间位置,使之成为元首神化叙事中勾连“死亡”与“封神”间的重要环节,而罗马和平(Pax Romana)与黄金时代(Aurea Saecula)的复归作为其核心主题,通过祭坛的浮雕得到了鲜明表达。作为官方的祭祀场所,和平祭坛由一个呈U型的祭坛和四面围墙组成(见图5)。祭坛东西两侧共有四面主题浮雕。西侧为祭坛入口,两面浮雕的主题分别为:母狼乳双婴与埃涅阿斯向家神献祭。前者描述了母狼在无花果树下为罗穆路斯和雷莫哺乳,“无花果树位于整面浮雕的中心,落在其上的极可能是马尔斯的圣鸟——啄木鸟”。后者描述了埃涅阿斯在两位卡米卢斯祭司的协助下,将母猪献于家神,他的儿子阿斯卡纽斯(拉丁人亦称之为尤利乌斯)紧跟其后。两面浮雕将罗马建城神话与埃涅阿斯献祭并列而立,既强调了罗马人承自马尔斯的神圣血统,又通过埃涅阿斯及其子,为朱利亚家族构建了神圣起源。

东侧为祭坛的出口,分别描绘了大地女神泰鲁斯与罗马女神,前者大地女神居中坐于岩石上,与身侧的两个宁芙仙女共同象征着“大地,海洋,天空,和谐共存,寓意罗马人生活在一个灿烂,富足与和平的世界之中”;后者罗马女神以亚马逊女战士的形象呈现,“她身着戎装,坐于堆积的武器之上,是世界的主宰与守护者”。作为罗马的拟人化呈现,罗马女神经常与凯撒或奥古斯都本人结合起来作为接受尊崇的对象。祭坛东侧的两面浮雕所呈现的两个主题看似对立,实则统一。奥古斯都时代的和平特指伴随着胜利而诞生的和平(Parta Victoriis Pax),战争为罗马人提供了在和谐平衡状态下获得发展的可能,罗马的扩张与发展离不开战争。戎装的罗马女神与大地女神构成一组联合意象,从战争与和平的辩证角度颂扬了奥古斯都的现实功绩与个人权威。

和平祭坛南北方向展现了正在行进的人物列队,奥古斯都作为大祭司长(Pontifex Maximus)主导仪式,其他宗教团体也在其列;浮雕后半部分为尤利乌斯家族成员所占据,凸显了奥古斯都集家族族长、国家宗教权威、罗马独一无二世俗统治者于一体的身份定位。

在毗邻和平祭坛西侧入口的广场上矗立着自赫利奥波利斯运回的埃及方尖碑。方尖碑作为日晷指针,其投影在奥古斯都生日当天, 即秋分日,穿过祭坛中心,由此表达了奥古斯都为和平而生的意象(Nata Ad Pacem),与方尖碑上镌刻的铭文形成呼应:

IMP(erator) CAESAR DIVI F(ilius) AUGUSTUS PONTIFEX MAXIMUS IMP(erator) XII CO(n)S(ul) XI TRIB(unicia) POT(estate) XIV AEGVPTO IN POTESTATEM POPULI ROMANI REDACTA SOLI DONUM DEDIT. (统帅,神圣凯撒之子,奥古斯都,大祭司,第十二次任统帅,第十一次任执政官,第十四次获得保民管职权,将埃及纳入罗马人民的统治,向太阳神敬献此礼。)

亚克兴海战之后,奥古斯都在海陆之间确立了和平,征服埃及是里程碑式的重要事件,也是奥古斯都无可比拟的功绩。至此,和平祭坛及奥古斯都方尖碑从空间角度,借助浮雕、铭文等凭借营造特定的文化意象,完成了从“战争走向和平”的逻辑叙事。

结 语

立足于罗马的社会文化背景,我们不难发现,公共建筑诸如水渠、大道、神庙、浴场等,除实用性功能外,更起到了一种文化输出与政治信息传递的功效。公共建筑与人们的公共生活密切相关,它们既是静态传达媒介,更是民众重要的活动空间与场所。自共和时代起,战神广场作为军队集结地、投票会场、赛会及凯旋式举办地成为了重要的公共活动空间。而奉献于马尔斯的起源及罗穆路斯飞升的传说使得战神广场肩负着军事性与神圣性的双重色彩。罗马共和末期的政要们致力于在此地修建公共建筑,在公民集体记忆中塑造政治形象、宣扬个人功绩。奥古斯都作为元首制的开创者,因循前人先例,将战神广场打造为专属其个人及尤利乌斯家族的宣传媒介,诸多雄伟建筑相继落成,其中,以奥古斯都陵墓、万神殿、和平祭坛及方尖碑为代表,描述了元首从死亡到飞升为神的终极命运;并赋予奥古斯都“和平缔造者”的特殊地位,为其最终神化增强信服力。首先,作为奥古斯都时代落成于战神广场的第一座建筑,奥古斯都陵墓是一座家族陵寝,埋葬了尤利乌斯家族的重要成员,预示着权力在血缘家族内部的传承。陵墓虽见证了元首肉体的必死性,但也只是作为其死后的暂时栖息之所,从另一层面是元首死后神化的开端。与奥古斯都陵墓遥望相对的万神殿,其选址、朝向与罗穆路斯、凯撒的死后飞升传说紧密关联,借此向罗马民众传达了奥古斯都身为罗马的重建者、尤利乌斯家族的继承者,将会重复先人之命运,最终死后飞升。鉴于罗马宗教的功利属性,除了神性血统之外,奥古斯都的神化还需更具说服力的现实佐证。坐落于奥古斯都陵墓与万神殿中央的和平祭坛及方尖碑鲜明地体现了和平与富饶的主题,向帝国民众展示着罗马和平(Pax Romana)及黄金时代(Aurea Saecula)的复归,将国家命运与元首之功业联系起来,合理地解释了将元首从死亡走向封神的终极原因。战神广场与和平祭坛所展现的“从战争到和平”的发展之路见证了奥古斯都所实现的超凡功业,这为他获得与众神比肩之地位提供了坚实的说服力。自此,以上三组建筑通过空间位置的关联性、文化意象的内在连续性,完成了“死亡—现世功业—死后神化”的空间叙事。值得注意的是,对“祖先习俗”与罗马传统文化的尊重成为元首神性构建中的最大特征,集中体现于三个方面:首先,奥古斯都在罗马多神教框架内,立足于罗马社会“家族本位”的文化特征,借助“神圣家族”的形象与观念,以“祖先为圣”为立足点,将元首个人与尤利乌斯家族的神性融为一体。这一点在奥古斯都陵墓的家族陵墓属性及和平祭坛南北两侧的人物浮雕中得到了充分体现。其次,在元首神性构建的过程中,宣扬奥古斯都的现实功绩是重要一环,以顺应古罗马宗教的契约属性。基于此,只从血缘上追溯神性对元首神化是不够的,还需要现实功绩作为支撑。奥古斯都将和平与富庶赐予罗马民众,相应地,罗马民众将奥古斯都视为膜拜对象,进而表达顺从与忠诚,这种互动既是权力关系也是宗教契约关系的体现。奥古斯都陵墓、和平祭坛与方尖碑均以宣扬元首的现实功业为主题。第三,“死后封神”的神化模式体现了奥古斯都对祖先崇拜的借鉴,与“在显贵氏族中早已存在的传统信念,即在先祖逝去后期灵魂飞升”相呼应。将人崇奉为神在共和时代并无先例,纵然是罗穆路斯和凯撒也是死后封神,生前并未获得任何宗教仪式上的崇奉。为遵循传统、仿效先人,将自身与首位国王罗穆路斯及家族伟人凯撒建立联系,奥古斯都也采取了“死后封神”的神化模式。

在奥古斯都统治时期,神性构建是元首为个人统治形式在共和传统框架及相关社会伦理价值观中寻找理论依据的尝试。过往对国家、民族的神化崇拜凝聚于统治者个人,传统国家宗教祭祀团体诸如大祭司(Pontifices)、弗拉门祭(Flamines)、维斯塔贞女(Vestales)、占卜官(Augures)及萨利祭祀团(Salii)等,成为元首神化仪式的主持者。提比略皇帝将奥古斯塔利斯(Sodales Augustales)这一祭祀团献给尤利乌斯家族,负责元首及其家族的神化仪式,该祭祀团普遍存在于行省和地方城市之中,形成了元首崇拜的新制度。奥古斯都在神性构建中展露的谨慎与保守态度比开创性更加鲜明,这反映了在罗马由城邦走向帝国的转变中,元首对共和传统的尊重与延续;也反映了社会上层与下层在新意识形态构建过程中的互动与协商。理解奥古斯都神性构建过程所体现的复杂性,有利于我们更深入全面认识元首制这一连接了共和制与君主制的过渡政体形成。

(作者单位:南开大学历史学院)