吕底亚(Lydia)是小亚细亚中西部的一个古国,定都于撒尔迪斯(Sardis),据称是地中海世界最早制造钱币的国家,最终被波斯国王居鲁士灭掉。由于地中海东岸各国的交流已经很频繁,希罗多德等古典作家曾提及它。近代以来在其周边区域尤其是巴比伦发现的考古史料也曾提到它,这些史料使人们得以对其历史进行重构。古典文献对时间的记述往往含糊不详,一些人名也难以与考古史料中的人名相对应,这导致两种史料常有矛盾。

一、古典文献中的吕底亚王表及其问题

吕底亚最后一个王朝诸王的名字及在位年数见于两份古典文献。其一是希罗多德(活跃于公元前5世纪中叶)的《历史》,成文时间距离撒尔迪斯城被攻破近百年。另一份年代要晚,由吕底亚当地史家赞托斯(Xanthos,活跃于公元前4世纪中叶)提供,经大马士革的尼古拉乌斯(Nicholaus)传至尤西比乌斯(Eusebius),而后分别通过阿非利加努斯(Africanus)所传版本和一个亚美尼亚语版本流传至今。这些文献记述的内容可见表1。

根据希罗多德、色诺芬等古典作家的著述可以知道,居鲁士先攻克撒尔迪斯,后战胜巴比伦,但不知两者相隔多久。色诺芬的《居鲁士之教育》记述得颇为详细,居鲁士先征服亚美尼亚,在进军巴比伦的途中得知吕底亚加入敌方阵营,于是转向吕底亚,攻克了撒尔迪斯。因色诺芬的写作意图在于阐述何为理想的统治者,对居鲁士褒美过多,因而《居鲁士之教育》历来不被学界用作史料,本文在此只采信其年代框架。巴比伦末代国王那波尼德(Nabunaid)的编年纪称,攻破巴比伦城的是波斯将领戈布里亚斯(Gobryas,波斯史料称Ugbaru或Gubaru),居鲁士姗姗来迟。

通过波斯的年代学研究,巴比伦陷落时间可确定为公元前539年。关于撒尔迪斯陷落的年份,目前有两种说法:根据《帕罗斯编年史》(Marmor Parium)推算为公元前541年;根据那波尼德的编年纪,结合尤西比乌斯的记述,推算为公元前547年。但那波尼德编年纪的关键位置有破损,“吕底亚”的国名仅余首字母,前人将其释读为lu,并解读为吕底亚,近来更有人释读为su或u,但即使读作lu也可能指吕基亚(Lycia)或其他地方。无论如何,若采信,吕底亚的年代框架可构建如表2。

如表2所示,若仅依据古典文献的记载推算,巨吉斯的去世时间不可能晚于公元前653年。这与亚述国王亚述巴尼拔(Assurbanipal)的编年纪相悖,但因其曾提到巨吉斯,今人可以借此较为可靠地推算出巨吉斯卒于公元前644年前后。

亚述巴尼拔编年纪刻写在七根棱柱上,有三段表述与巨吉斯相关,但未直接提及其去世。第一段表述主要见于棱柱E,大致刻写于公元前664年,提到亚述巴尼拔接见了巨吉斯的使者,但下文残缺。结合同一时期其他亚述文献以及古典文献可知,吕底亚当时正遭受游牧部落奇姆美利亚人(Cimmerians)的侵袭,巨吉斯因做了一个梦而向亚述遣使求援,但两国素无来往,巨吉斯求援无果,只得独力应对。第二段表述主要见于棱柱B和棱柱D,刻写于公元前649年;棱柱C和F刻写于前645年,原文照抄了棱柱B和棱柱D的内容。这段表述颇为简略,是对前一段表述的摘要,并未提供新的信息。第三段表述主要见于棱柱A和拉萨姆棱柱(Rassam Cylinder),所记之事发生在公元前643年至公元前636年。这段表述提到,巨吉斯正在救援穆祖尔(Muzur)地方某个名叫皮沙米尔基(Pishamilki)的人,不久后就在战斗中死去。

据此,巨吉斯可确定卒于公元前644年前后。关键在于巨吉斯所援助的皮沙米尔基是谁,可否通过相关人物或事件进一步确定巨吉斯的去世时间。首先,皮沙米尔基肯定是亚述巴尼拔的敌人,因为亚述巴尼拔曾对其施以诅咒。史密斯结合当时亚述的大规模内乱,主张皮沙米尔基是与亚述巴尼拔争位的某个亚述王子。格尔策主张派兵之事与公元前652年至公元前648年席卷两河流域的反亚述大暴动有关,皮沙米尔基是暴动当中某股势力的领袖。罗林森则主张皮沙米尔基即埃及国王普萨美提克(Psammetichos),认为巨吉斯在公元前663年派遣由爱奥尼亚人和加利亚人组成的雇佣军,助其从亚述手中光复埃及。迈耶的观点与罗林森相仿,认为巨吉斯所援助的对象是普萨美提克。但迈耶也承认,普萨美提克光复埃及大约发生在公元前664年,与古典文献所载巨吉斯的去世时间相隔太久,而且与棱柱A所述巨吉斯正向亚述请救兵也显得矛盾,于是脚注中哀叹吕底亚王表的重构是不可能的任务。以上旧说虽形成时间较早,但影响深远,至今仍各自拥有一些支持者。

二、巨吉斯和埃及的希腊雇佣军

巨吉斯派爱奥尼亚雇佣军帮助普萨美提克光复埃及的说法由来已久。有三位古典作家曾提及普萨美提克复国的经过,希罗多德和狄奥尼索斯只提到雇佣军是爱奥尼亚人和加里亚人,未提及巨吉斯;伯利埃努斯(Polyaenus)提到雇佣军主力是皮格雷斯(Pigres)所带领的加里亚人,亦未提及巨吉斯。前人把巨吉斯与普萨美提克联系起来,主要依据两点:第一,亚述史料称巨吉斯去世前正救援某个名叫皮沙米尔基的人,而这个名字与普萨美提克相仿;第二,爱奥尼亚曾受吕底亚统治,吕底亚派爱奥尼亚雇佣军助战似乎顺理成章。此说法忽略了更多细节。

首先,希罗多德明确提到,吕底亚直到晚期才征服爱奥尼亚和加里亚。吕底亚直到阿律阿铁斯在位时才勉强逼迫爱奥尼亚诸城邦当中的米利都与之结盟,到克洛伊索斯在位时才彻底征服爱奥尼亚人和加里亚人。巨吉斯与爱奥尼亚城邦当中的米利都、克罗丰、士麦那等城处于战争状态,尚未将其征服,不可能从那里募集雇佣兵去埃及助战。更何况,此时的吕底亚自身还面临游牧民族的侵袭,两次兵临城下。向亚述遣使也是为了求援,但亚述以两国素无往来而拒绝,巨吉斯只得独力应对。此时自顾不暇的巨吉斯不大可能有余力派兵远赴埃及。

其次,亚述史料提及皮沙米尔基时明确将之视为敌人,对其发出诅咒,但亚述人对普萨美提克却并不陌生,不至于将两者混淆。这一时期的埃及本由来自非洲内陆的努比亚人统治,古典文献称埃塞俄比亚人,但亚述击败努比亚人,夺取了埃及北部,在此扶持大量地方势力,分而治之。普萨美提克家族就是其中势力较大的一支。甚至当时埃及地方势力曾密谋反叛亚述,事情败露导致许多人被处死,也可能是遭到了普萨美提克家族出卖,因为普萨美提克本人不仅获得提拔,还获得一个亚述式的名字——那布舍兹巴尼(Nabu-Shezibanni)。后来努比亚人反攻,普萨美提克的父亲战死,普萨美提克本人前往亚述宫廷避难,然后就发生了古典作家笔下的复国故事。普萨美提克家族此后也一直是亚述的忠实盟友,曾数次协助亚述作战,直至亚述被新巴比伦王国取代。显然,亚述文献不可能把普萨美提克和皮沙米尔基混为一谈,更不可能向普萨美提克发出诅咒。

普萨美提克率部从亚述返回埃及后,先在北方的家乡塞伊斯(Sais)站稳脚跟,在一些地方王公的支持下,很快占领北方的旧都孟菲斯(Memphis)。新任努比亚王塔努塔蒙(Tanutamun)不仅仍控制着埃及南方,还发动迅猛反攻,轻易夺回孟菲斯。此举或许迫使一些王公倒戈,总之普萨美提克不得不暂退到尼罗河三角洲的沼泽中,在此等来了雇佣军。

古典作家虽一致称雇佣军由加里亚人以及希腊人当中的爱奥尼亚人组成,但在细节方面又存在一定出入。希罗多德的记述最为生动细致。到埃及参战的加里亚人和爱奥尼亚人原本是海盗,并非雇佣军,而且与普萨美提克也不认识。普萨美提克在沼泽中得到神的预言,称将有铜人从海上来助战,不久这些海盗果然穿着埃及人从未见过的青铜铠甲在埃及登陆,又惊又喜的普萨美提克遂说服他们加入,以其为主力完成了复国大业。事后为酬谢这些雇佣兵,普萨美提克在埃及划定几块区域供他们定居,成为希腊人向埃及移民的起点。狄奥多罗斯(Diodorus)称,普萨美提克是在退到沼泽之后,才叫来了雇佣军,但此说在时间上可能来不及。伯利埃努斯的说法应更可信,加里亚雇佣兵的领袖皮格雷斯与普萨美提克是故交,两人会合之后共同指挥军队作战。若如此,则普萨美提克应该是在亚述宫廷当中就与皮格雷斯商定了出兵之事,这也更好地解释了,爱奥尼亚人为何恰好是在普萨美提克的家乡附近登陆并能立即与之取得联络,所谓神谕应为普萨美提克稳定军心的把戏。

总而言之,在普萨美提克复国的过程中,来自小亚细亚的爱奥尼亚人和加里亚人出力甚多。以此为起点,希腊人开始越来越多、越来越深地涉足埃及事务。但此事与巨吉斯无明显关联,此时的巨吉斯即未征服爱奥尼亚人,自身还面临游牧民族的威胁,不具备派遣爱奥尼亚雇佣军的条件。各种史料更是从未提到普萨美提克借助雇佣军和海盗对抗亚述,这是迈耶等人的臆断。

近来的研究还表明,亚述巴尼拔编年纪棱柱A中提到的穆祖尔是叙利亚的一个地方,则穆祖尔的皮沙米尔基必不能是埃及的普萨美提克。巨吉斯在晚年所涉足的并非埃及的复国之战,而是公元前652年至公元前648年席卷两河流域的反亚述大暴动。

假设吕底亚曾存在双王共治的情况,当地年表在记事时明确区分了独治和共治的情况(见表3),则不难理解本地人赞托斯和外乡人希罗多德何以对国王在位年数产生不同理解,上述问题可以迎刃而解。

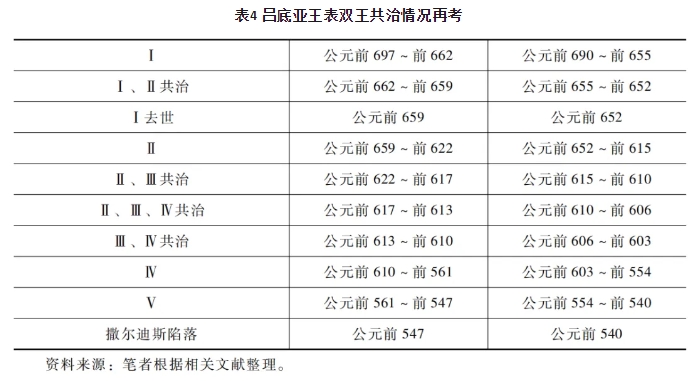

由此可得出新的年代框架见表4。

对于吕底亚后期的一些事件而言,新的年代表已足以解决若干历史悬案(见下节)。但巨吉斯的年代仍显太早。假设古代年表正如前面两个表格一样,同一国王独治和共治的不同阶段分别记入不同的行,而古希腊的史家在阅读年表时并不知晓其用意,则有可能产生误读,进而生造出一位国王。萨杜阿铁斯和阿律阿铁斯两个名字的希腊文形式ΣΑΔΥΑΤΤΗΣ和ΑΛΥΑΤΤHΣ就易于混淆,尤其是当时的擦音Σ遇到元音Α时容易弱化为F(存在于希腊文早期的一个字母,表示边音/w/)进而脱落,Δ和Λ也易混淆。古代吕底亚的钱币已经表明,ΑΛΥΑΤΤHΣ的名字在当时可以写作Walwetes。因此很可能同一个名字,在这一行被古希腊史家读作ΑΛΥΑΤΤHΣ,在另一行则被误读作ΣΑΔΥΑΤΤΗΣ,进而误以为存在萨杜阿铁斯此人。假如把萨杜阿铁斯(III)连同其所谓的在位时间一并移除,则表4可简化为表5。

尤其若按本文所主张,撒尔迪斯陷落于公元前540年,则巨吉斯卒于公元前648年,与亚述史料非常吻合。简而言之,如果希罗多德和赞托斯对吕底亚诸王在位年数的分歧起因于前者不知道吕底亚有共治现象,同时二人有时把阿律阿铁斯的名字错读作萨杜阿铁斯,从而造成了古典文献与考古史料的冲突。注意到这两点,则过去的悬案可迎刃而解。

四、“日食之战”与吕底亚覆灭

希罗多德称,吕底亚在阿律阿铁斯的统治下,曾与邻国米底在边境地区进行了长达5年的拉锯战。但在第6年的一场战斗中发生了日食,天色大暗。双方因为惊骇而中断了战斗,最终在巴比伦国王拉比奈托斯(Labynetos)的斡旋下议和。这场战斗也因此常被称为“日食之战”。希罗多德还称,古希腊智者泰勒斯(Thales)曾成功预测此次日食。姑且不论泰勒斯是否具备预测日食的客观条件,假如他果真预测了日食,吕底亚人就不应对日食太过震惊,并可趁机战胜米底。但双方军队都因惊恐而停战,显然吕底亚人对日食毫无准备。但无论泰勒斯预测日食之事是否属实,此人仍与整场战争有关,因为他成功使阿律阿铁斯的军队不借助桥梁即越过了吕底亚和米底的界河——哈律斯河(Halys)。

日食也与此战有关,因其导致双方停战议和。问题在于这是哪一次日食。先后有不同学者提出公元前610年9月30日和公元前585年5月28日两种说法。但后一说法有诸多问题:战场区域的人看不到日食,而且日食开始时距日落仅1个小时,古代的战斗不太可能持续这么短时间。因而史学界长期对两种意见莫衷一是。而且,若日食之战发生在公元前585年,则巴比伦时任国王为尼布甲尼撒。此人与希罗多德笔下拉比奈托斯的形象不符,因为拉比奈托斯后来曾联合吕底亚、埃及等势力共同反对居鲁士,而尼布甲尼撒则与居鲁士毫无交集。那波尼德虽更符合古典文献对斡旋者拉比奈托斯的描写,但此人登基时间不会早于公元前556年,相差近20年。

日食之战的年代是否另有可能?前人早已指出,公元前557年5月19日也有一次日食,不仅从午后开始持续近3个小时,阴影还恰好可以覆盖交战区域。这个日期可以很好地与近年来新整理公布的巴比伦文献相佐证。但若按先前的年代框架,此时已处于克洛伊索斯在位时期,所以被不少学者排除。

据记载,当时巴比伦国王涅里格利沙尔(Neriglissar)恰在奇里乞亚与吕底亚交界的地带与吕底亚作战,为庆祝古巴比伦历法的新年而返回都城,把军队留在外面。新年之后的2月,涅里格利沙尔在返回军队之前被杀,其幼子被立为国王,是为拉巴什马杜克(Labashi Marduk),不久被那波尼德取而代之。但是,根据古巴比伦的历法,日食发生在涅里格利沙尔在位第3年的1月,而此人在这年年底才从战场返回都城庆祝新年庆典,令人疑惑其为何在战事结束后仍在奇里乞亚或叙利亚逗留近一年时间。这是因为,前人把古代文献中拉巴什马杜克的在位时间由9个月误作2个月。而另一份巴比伦文献对拉巴什马杜克在位时间的记述仅余“□3个月”字样,鉴于古巴比伦的计数是以12和60为基础,笔者认为原文应作“12个月”,因而最原始的希腊语文献对拉巴什马杜克在位时间的表述也应该是12个月。古希腊语对2、9、12的写法近似,依次为B、Θ和IB,因而传抄过程中的笔误以及字迹不清造成了前人的误判。所以,涅里格利沙尔的去世时间应比前人的判断提前近一年。正确的时间顺序应为涅里格利沙尔参加新年庆典在前,“日食之战”在后。

如此,日食之战前后的诸多事件得以勾连起来。公元前558年,米底向西与吕底亚交战,居鲁士此时应正依附于米底。涅里格利沙尔率领巴比伦军队向西进攻奇里乞亚,并于公元前557年也抵达吕底亚边境。时值巴比伦历新年,涅里格利沙尔返回都城参加庆典,吕底亚趁机发动进攻。战斗期间的日食致使双方停战,但居鲁士乘机进占亚述旧都宁录(Nimrod)。大致在同一时期,涅里格利沙尔遇刺身亡,由幼子拉巴什马杜克继位。或许突然的变故导致巴比伦无意与吕底亚继续交战,并促成吕底亚与米底由对抗到联合的转变。而且斡旋之人正是那波尼德,因为希罗多德称,参战各方都把日食解读为月亮战胜太阳,接受哈兰的月神神庙居间斡旋,而神庙的女祭司正是那波尼德的母亲。不久那波尼德在哈兰自立为王,但拉巴什马杜克在巴比伦城仍有一定影响,并在此庆祝了登基后的第一个新年,而后才被那波尼德取而代之。换言之,那波尼德先通过其母斡旋,后成为巴比伦国王,但前后仅间隔数月,而且古典作家在叙述时忽略了这一细节。则上述事件的顺序如表6所示。

不久之后,居鲁士迅速崛起,攻灭米底并进占哈兰。由于吕底亚与米底已有盟约,居鲁士无疑成为吕底亚新的敌人。又因为盟约是由那波尼德以哈兰的月神为名义提供担保,居鲁士进占哈兰又无疑被已经成为巴比伦国王的那波尼德视为冒犯。于是,吕底亚和巴比伦形成轴心,广泛联合斯巴达和埃及等域外势力,谋求扼杀居鲁士。可见,日食之战和月神调停不仅不是吕底亚历史上的孤立事件,反而把当时当地的许多重要人物牵涉其中,甚至促成了反对居鲁士的大联合。公元前540年夏季,亦即“日食之战”发生14年之后,克洛伊索斯率军渡过哈律斯河,率先向波斯发动进攻,居鲁士则沿底格里斯河的支流迪亚拉(Diyala)河出发迎战。相关经过已由希罗多德和色诺芬给予生动细致的讲述,本文不再赘述,只需要强调撒尔迪斯和巴比伦的陷落前后衔接,本质上应视为同一场战争的不同部分,而这场战争又与先前看似孤立的日食之战存在密切的关联。

古典文献既已提到,日食之战时的吕底亚王为阿律阿铁斯,今人就不得不注意其生卒时间。结合其继承人的在位年数以及撒尔迪斯陷落时间推算,若该城陷落于公元前547年,则此人应当卒于公元前561年,不可能参加日食之战。但若按本文所主张,该城陷落于公元前540年,则此人卒于公元前554年,恰在那波尼德成为巴比伦王之后。

另外,日食之战时间的变动并不仅仅影响今人对阿律阿铁斯、克洛伊索斯等人生卒年份的判断。根据古典文献,此二人与古希腊的智者泰勒斯、立法者梭伦、僭主庇西特拉图等多少有些交集。梭伦在离开雅典后,曾造访克洛伊索斯的宫廷,而当克洛伊索斯筹划反对居鲁士的战争时,庇西特拉图在雅典第三次成为僭主。对吕底亚国王生卒年份的调整,实际上牵一发而动全身,但这已超过本文要探讨的范围。而笔者略过米底诸王不提,是因为今人对米底的了解尚不足。

结语

笔者在1997年亲眼见到,那波尼德编年纪上记载的所谓陷落的“吕底亚”的字迹不全,并据此提出日食之战乃至于许多相关人物和事件的年代应该更晚。1999年,笔者对于撒尔迪斯陷落时间的质疑被霍格曼(Högemann)采纳。同年,有学者提出残余的字迹不读lu而读u。2004年,罗林格尔(Rollinger)结合上述线索,主张居鲁士在公元前547年所攻占的国家并非吕底亚,而是高加索附近的乌拉尔图(Urartu)。当然,没有人引述笔者在1997年所发表的论文,也无人看到调整陷落时间可以解决其他悬案。在笔者看来,那波尼德编年纪中破损的地名似乎仍应读作lu,但不是吕底亚,而是鲁鲁比(Lulubi),因为居鲁士在从戈布里亚斯的辖区出发西进时,必须先击败鲁鲁亚,才能打开前往吕底亚的必要通道。

总而言之,若撒尔迪斯陷落于公元前540年,并以此按笔者所主张的方法重新计算吕底亚王表,许多悬案可得到澄清或解决。巨吉斯大概卒于公元前648年至公元前644年之间,他不曾派遣希腊雇佣兵援助普萨美提克光复埃及,但曾卷入席卷两河流域的反亚述大暴动。吕底亚晚期的“日食之战”直接促成了吕底亚和米底的联合,在米底被波斯攻灭后成为吕底亚与波斯开战的导火索,还间接促成了以吕底亚和巴比伦为轴心,包括斯巴达、埃及在内的反波斯大联合。只是此举非但未能扼杀波斯,反而揭开了波斯帝国崛起的帷幕。

(作者安德烈亚斯·弗朗克(Andreas J.G.Frank),系吉林外国语大学教师;刘亮,系东北师范大学古典所教师)