1666年伦敦大火是英国历史上最为严重的一次火灾事件,对历史发展进程产生了深远影响。2016年9月4日,泰晤士河畔熙熙攘攘,无数人对着河中心的驳船翘首以待。这是纪念伦敦大火350周年活动的高潮,平静却有力。为重现1666年伦敦那场大火灾的场景,艺术家大卫 · 贝斯特(David Bester)制作的长约36米的旧伦敦模型被置于驳船之上,当众点燃。熊熊火焰将人们的记忆迅速拉回到火灾发生的那一天。1666年9月2日,星星点点的火苗从布丁巷开始蔓延成一场轰轰烈烈的大火,大火整整燃烧了四天。1666年9月5日,火势消弭,留下破败的城市。这场空前的灾难造成了约1 000万英镑的直接损失,约合现在的10亿英镑。至少13 200栋房屋被毁,87座教堂教区被毁,400多条街道化为焦土。算上城墙与郊外的自由区,伦敦80%的区域化为乌有。

关于这场火灾的史料与研究已有不少,大体可分为三个方面:一为对火灾事件本身的记述,除了时人约翰 · 伊夫林(1620—1706)的《伊夫林日记》和塞缪尔 · 佩皮斯(1633—1703)的《佩皮斯日记》的记录之外,还有如瓦尔特 · 乔治 · 贝尔(1867—1942)的《1666年伦敦大火》。二为对火灾与战争、瘟疫的探讨。如詹姆斯 · 莱塞(1923—2007)的《瘟疫与大火》记述了伦敦悠久而生动的历史中最可怕的两年经历——瘟疫与火灾。丽贝卡 · 里德尔的《1666年:瘟疫、战争与大火》以鲜为人知的原始档案研究为基础,以伦敦火灾为开端,带领读者踏上一段惊心动魄的旅程,穿越了英国历史中至关重要的转折点。三为火灾后的伦敦重建。如雷达维的《大火后的伦敦重建》提供了关于伦敦重建的最有用的描述,他介绍了新城市的各种计划、立法、行政、结构、融资和重建的进展情况等。

现有研究从不同角度阐述了此次火灾对伦敦的影响,但是关于火灾后的应对举措鲜有涉及,而突发事件的当下应对措施意义重大,是研究社会处理突发事件的关键一步。因此,本文试图分析1666年伦敦大火后的难民安置问题,同时揭示由此带来的伦敦人口流动,特别是火灾后商人泰勒和书商群体的流动,以及流动后伦敦人口分布的变化,彰显火灾对于当时社会、经济等的巨大影响。

一、 火灾后难民的安置

伦敦大火发生后,有大批难民居无定所,他们急需政府的安置措施,来维持暂时的安定。伦敦市政当局采取了一系列举措来维护城市的稳定,包括搭建帐篷、临时住房;让所有市镇收留难民,恢复公信力;提供粮食救济,给予心理抚慰等。

首先是搭建帐篷和临时住房。扑灭大火的任务比较简单,但它造成的问题却不简单,居民的生活状况日益恶化。在墙外,成群难民痛苦地安营扎寨,他们的财物堆放在身上,而在火场周围地区,人们熟悉的最后一分钟撤离的场景仍在延续。很明显,在为难民提供经费和恢复公众信心之前,没有任何行动可以弥补损失。与此同时,除了任务的困难和因收入减少以及与法国等的战争而造成的复杂情况外,一切都充满着不确定性。这是个可能会让最乐观的议员也感到恐惧的局面,不过这一问题很快得到了解决,并立即获得了成功。国王查理二世为难民提供了帐篷,城市也允许在城墙以北的空地上建造临时住房。

其次,一系列王室公告命令邻近教区的当局为病人和穷人提供住宿,并防止勒索。教堂、小礼拜堂、学校和公共建筑得到开放,用于储存货物。在城市未被烧毁的地方和周围的村庄指定了新的市场。各郡地方行政官接到指示,要注意物资的运送,而城市同业公会和济贫院则接到命令,要照顾他们的穷人。更重要的是,查理二世为难民打破了公司城镇的特权,“命令所有城市和城镇都应毫无冲突地接纳上述受难者,并允许他们自由地从事自己的手工行业”。市政当局通力合作,每天都召开专门会议,推动工作进展。由于他们的共同努力,在四天内,城市周围的所有田野里,似乎到处都是被烧毁的建筑以及他们拯救出来的货物,几乎看不到一个人。

再次,恢复公众信心和给予公众心灵抚慰似乎是一项更艰巨的任务。火势的发展所引起的惊慌,在谣言的疯狂传播中得到了发泄。密谋者和纵火犯的故事在狭窄的城门和拥挤的人群中迅速传开。天主教徒、狂热分子、法国人和荷兰人都被指控挑起了这场大火,或者助长了这场大火的发展。这样的谣言仍在继续。人们曾不止一次地持枪抵抗攻击,街上的外国人仍然有可能随时遭到攻击。火灾后,伦敦人民的情绪处于一种紧绷状态。

危险是真实存在的,当局也知道这一点。查理二世用尽精力和勇气来应对它。如果伦敦能保持平静,那么英国其他地区的紧张局势也会立刻放松下来。如果市民们能相信没有阴谋和煽动者……风波就会平息下来。首先必须粉碎谣言,然后将市民的精力转移到重建计划上。1666年9月6日和7日发布的一系列“救灾”公告表明,当局正在尽最大努力,而查理本人在大火中的劳作也使他获得了市民的感激。他骑马到摩尔菲尔兹向难民们讲话,亲自向他们保证:他们的国王,会特别照顾所有人,关于阴谋的传言是假的。灾难是上帝派来的,不应该归咎于法国人、荷兰人或教皇的阴谋。他曾亲自审问了许多持阴谋论而被拘留的人,没有发现任何确凿的证据。火灾后的第一期《伦敦公报》(London Gazette)也讲述了同样的故事,但补充说,首席大法官基林、枢密院成员和城市成员将“就此展开严格调查”。这种情绪并没有得到缓解,而是被转移了。在枢密院议员或后来的议会调查委员会面前提供的看似可信且具有报复性的证据,就与这一情绪的转移有关。证人和议会成员们虽浪费了时间和精力,但避免了暴乱和迫害,并且所付出的代价很低。在控制了局势之后,便可以开始修复火灾带来的灾难。当较贫穷的市民“以超乎想象的远见,在自家房屋的废墟上搭起了砖木小棚”时,《伦敦公报》的版面上满是法院、官员和重要人物购置临时住所的告示。市政府在格雷沙姆学院(Gresham College)、比肖普斯盖特(Bishops gate)的总信处(General Letter Office)和马克巷的海关大楼中设立了自己的机构。消费税局、拱门法院和海军上将法院向西迁移,前者迁到了南安普顿田野,法院迁到了斯特兰德。罗伯特 · 文纳爵士在布罗德街找到了可以居住的房间,奥尔德曼 · 巴克韦尔被特别安置在格雷沙姆学院,私人倡议成立了一个办公室,人们可以在这里留下他们的新地址,朋友和通信者可以随时了解他们的动向。在未被烧毁的地区,租金飙升,但总算是为所有遇难的人都找到了住处。

要控制这群无家可归的人,最有效的方法就是安慰他们,让他们感到安全。首要的任务是不能让成千上万的难民挨饿,号召邻近的村庄和城镇向城内提供食物。许多人在被烧毁的旧屋上建起了东倒西歪的店铺。政府呼吁郊区的居民向难民提供临时住所。城郊的大小教堂、学校和公共建筑都被开放,接受“那些不知道如何处理他们随身物品的人”。这其中就出现了偷盗现象。查理二世在1666年9月19日发布的公告中承认,伦敦大火期间及其后,有大量家庭用品被盗。在匆忙和混乱中,人们被迫留下物品,这诱使掠夺者闯入被遗弃的房屋偷窃。为了让人们能够找回其物品,该公告宣布在9月27日对被盗物品实行大赦。所有物品都将被带到芬斯伯里场(Finsbury Fields)的军械库,在那里对每件物品和存放物品的人进行登记。一旦物品物归原主,将向存放者发放奖励。如果在大赦之后仍然发现有人携带赃物,则他们会受到惩罚。但接下来的一段时间里,食物供应比偷窃更成问题。大量的谷物和其他食品—为一个繁荣的大都市服务所需的所有食物—实际上已经化为乌有;以及由此造成的对火区内食品分配系统的破坏已经到严重的地步了。更糟的是,城市及其郊区未受破坏地区的面包师和酿酒师也带着家人逃离火海,正如克拉伦登伯爵所回忆的那样,“许多天过去了,他们的头脑才清醒过来,在自己临时的房子里投入工作”。这意味着,他们不仅难以向广场的人提供食物,而且周围许多留在原地不动、家园得到拯救的人也将面临严重的食物短缺。

最后,国王又发布了一项公告,宣布他已采取措施,确保每天向首都运送面包和救济粮。这些食物将运往火灾区边缘设立的三个新市场,分别位于主教门、塔山和史密斯菲尔德。查理二世还决定在城市周围的村庄建立临时市场,以满足那些不能或不愿回到伦敦的流离失所者的需求。其中五个分别为:麦尔安德格雷(Mile End Green)和拉特克利夫(Ratcliff),城东靠近斯特普尼(Stepney)的两个小村庄—位于北部和西北部的芬斯伯里广场、伊斯灵顿区,以及克勒肯维尔。所有这些市场都只是买卖货物的地方,而不是紧急救援物资的分发点。公告警告说,国王已经注意“确保上述市场的安全,并防止一切因拒绝支付货款或其他原因而引起的骚乱”。粮食骚动的危机是非常真实的。

时人也注意到了这些问题。在参观了营地后,约翰 · 伊夫林怀着悲痛的心情回到了德普特福的家,默念着他的祈祷和感恩:感谢上帝,他的家和家人都很安全。当他漫步在流浪汉的人群中时,给他留下最深刻印象的是他们的自尊。他写道:“‘那些难民’准备因饥饿和贫困而死亡,却不向我索要一个便士的救济金,在我看来,这是我见过的最奇怪的景象。”佩皮斯离开摩尔菲尔兹,心里安慰自己,认为那天晚上的天气至少是晴朗的,不会增加无家可归者的痛苦。由此可看出,当局和官员们都十分心系这些受难的民众们,一边忙着救济他们,一边还要应对城市秩序的紧张氛围。当灾难降临之时,没有一个人可以独善其身。团结一致、上下齐心,才是应对灾难的关键之举。

这座城市的复原力确实是令人瞩目的。在这场大火中,权力暂时从政府手中转移到了议会手中。查理二世急于加强控制,他写信指示市长大人召集市议员和其他知名人士。市议员法院的12名成员被召集了起来,在火灾后第十天,更庞大的枢密院又增援了他们。这两个机构立即采取措施,保证城市的持续供应,并重新组织城市的生活。此外,他们还成立了一个特别委员会来考虑维持生计和恢复秩序的手段。为了使新的市场和交易所继续营业,市政官员的住房及其整个行政机构转移到格雷沙姆学院的新房舍。同时,当局下令清理市政厅的废墟,把监狱搬到主教门和阿尔德盖特。市行政区的机器又恢复运转。每个区都要派人看守火种,以防止复燃,守夜的人需保持警惕,并设立棚子,让守夜人可以接受和发出命令。工人们被安排通宵达旦地工作,以清除大桥及引桥上的垃圾,从而恢复与萨里河岸(Surrey bank)的陆地交通。街道是一个更棘手的问题,市民们被命令自己清理街道,每个人都要清除自己门前的垃圾。这些措施是铿锵有力的,除最后一项措施外,都取得了成效。随着一个又一个困难的解决,这些措施不断得到实施。此后,伦敦虽然一片废墟,但废墟得到了控制。主动权和指挥权可能来自国王,而且通常来自国王,但管理权又回到了城市手中。

二、火灾后难民的流动

火灾后有很多难民选择了去其他地方安置生活,有的去了伦敦的郊区,如东郊斯皮塔菲尔兹地区等;有的逃到了其他城市,如伦敦的周边城市等。决定难民流动情况的因素可能包括两方面:难民的职业和其社会等级。本节以商人泰勒公司和书商群体为例,对其学徒制记录和书籍出版地档案进行收集和分析,探索这场大火灾后他们的流动情况以及火灾对商业经营的影响。

商人泰勒是伦敦最大且最具影响力的同业公会之一,也是12家“大同业公会”之一,就其成员的职业而言,他们也是一家经济多元化的同业公会。该同业公会的学徒记录,与其他绝大多数伦敦同业公会不同,其学徒装订记录中包括了师傅的工作地点信息。因此,对于商人泰勒家族的研究揭示了一个比纺织业内容更丰富的经济层面。大多数学徒的装订记录也包括了师傅的确切行业,可以显示出火灾对于职业的影响程度。样本是从1666年9月前后的14年(标准的两组学徒期)中选出的:1652—1666年和1666—1680年(见表1)。这种抽样方法可能不包括公会中一些贫苦的成员,因为他们无法负担相关的住房和培训费用,所以选择不收任何学徒;同时也不包括一些工作地点不确定的学徒师傅。

从表1的数据来看,商人泰勒同业公会的学徒注册数量有所下降,火灾前的14年里有3 532人,火灾后只有2 119人。造成这种情况原因一方面是1665年的瘟疫;另一方面,这也与伦敦行会控制的崩溃有关,特别是在大火之后,行会的管理相较于以前松散得多。大火的动荡可能导致师傅们推迟承担学徒的费用,或者只带一个学徒,甚至完全选择退出学徒制度。

1652—1666年,略高于一半比例的商人泰勒公司成员驻扎在受火灾直接影响的地区,也是人数下降最多的地区—城墙内的市区(即伦敦市区),该地区受火灾的破坏最严重,火灾后,人数减少量达17.8%。伦敦东郊和西郊在火灾后人数相对增长率最高,分别为5.9%和5.3%。火灾后,商人泰勒同业公会成员流动到西郊比例的增加,这与其商业活动向该地区的转移有关—例如,以斯特兰德为基地的同业公会人数从50人上升到64人。火灾恢复所需的高昂费用意味着许多伦敦人可能已经搬到了他们以前从来不会考虑的不太出名的地区。罗尔斯指出,伦敦东部的许多地区“以前很穷”,但在大火之后却有了不少富民。他们大多聚集在靠近城墙的教区,如阿尔德盖特圣博托尔夫堂(St Botolph without Aldgate)和三圣一体教区(Holy Trinity Minories)。火灾前,裁缝约翰 · 吉尔利(John Geary)住在市内的道格特(Dowgate),但火灾后,他搬到了东史密斯菲尔德(East Smithfield),也就是城墙外靠近塔楼的地方。

然而,这一增长数字对于伦敦东郊来说可能不值一提。与伦敦其他地区相比,东郊相对较穷,生活费用较低,因此对较穷的师傅更有吸引力,他们也不太可能招收学徒。在伦敦北区,奥尔德斯盖特街(Aldersgate Street)、克勒肯韦尔(Clerkenwell)和史密斯菲尔德等地区是最受商人泰勒同业公会成员欢迎的地方。商人泰勒员工在摩尔菲尔兹的数量似乎没有明显增加。那里的商人居住在棚屋或帐篷里,所以是小规模的,而且很可能大多数人都没有必要或没有财力招收任何学徒。因此,对商人泰勒的抽样分析可能低估了搬到这些临时场所的师傅的数量,因为他们可能在火灾后没有立即招收学徒。

与本研究相关的第二个职业群体是书商。书商是火灾中受破坏最严重的一个行业群体。大火烧毁了私人图书馆、城市书商和印刷商的库存、印刷机和打字机,造成的损失约为15万至20万英镑(当时重建一座教堂的成本估计为8 000英镑)。伦敦,尤其是圣保罗教堂,是英国的图书贸易中心,游客经常注意到那里无处不在的图书销售。资本投资和公众品味的不确定性使得图书销售的风险普遍较高。伦敦的书商在全国范围内进行交易,这场灾难性的火灾对全国的图书销售都产生了破坏性影响。例如,曼彻斯特的切萨姆图书馆(Chetham’s Library)在伦敦的代理商是住在小不列颠街(Little Britain Street)上的罗伯特 · 利特伯里(Robert Littlebury),直到1669年6月才收到一些书籍—火灾发生后近三年。圣保罗教堂里的书商菲利蒙 · 斯蒂芬斯(Philemon Stephens)抱怨说,“他在这场可怕的大火中遭受了巨大的损失,以他现在的年龄,还要养妻子和孩子,这样巨大的负担快要摧毁他了”。1666年10月5日,佩皮斯估计,圣菲斯教堂被毁的书籍价值约达15万英镑。伦敦的图书贸易是英国印刷品消费的核心,在整个17世纪后期,它也是大都市经济和英国文化生活的一个重要特征。

书商同业公会与商人泰勒同业公会形成了鲜明的对比。前者是一个较小的群体。在17世纪,伦敦至少有150家(或许多达250家)书店和摊位,尽管这一数字在之后可能会增加,但远没有商人泰勒的数量多。书商是一个比泰勒商人更为同质化的群体,特别是在职业方面。但也并非所有书商都只经营书籍。例如,路德盖特山区阿特拉斯公司的约瑟夫 · 墨逊(Joseph Moxon)也是一位地球仪制造商,同时还是国内和海军部的地球仪供应商。虽然在17世纪后期,商人们跟随富有的顾客向西流动,伦敦的图书贸易在地域分布上更加多样化,弗利特街和坦普尔等地区的重要性也在增加,但相比之下,商人泰勒在伦敦(以及其他地区)的分布则更为广泛。

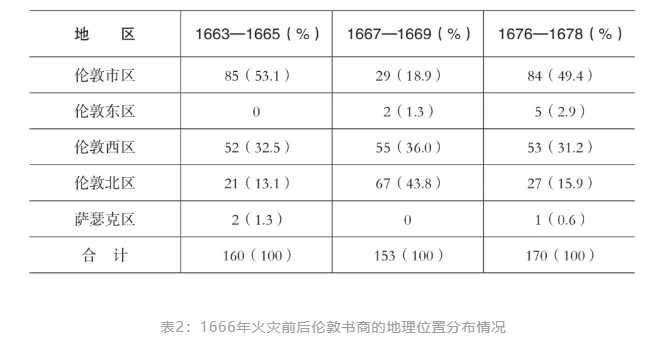

制火灾后伦敦书商流动地域图的方法是检索1663—1665、1667—1669和1676—1678年大英图书馆馆藏的所有出版地在伦敦的书籍(见表2)。其中,书商的营业地点可以从封面上的信息中提取出来。1666年的书籍没有被使用,因为无法确定该书是在火灾之前还是之后出版的。由此,本研究建立了一个在这些日期内伦敦大多数书商活跃范围的数据库,尽管它可能不包括那些专门从事二手交易的书商。

至少在短期内,这场火灾影响了伦敦书商的地理分布。在火灾发生后的三年里,伦敦市区的书商减少了34.2%,而伦敦北区则相对增长了30.7%。其他地区的书商数量保持相对稳定。如表2所示,到1676—1678年,书商的分布几乎又恢复到了火灾前的状态。

大火之前,书商分布的主要区域是在圣保罗教堂周围。1663—1665年的抽样调查中,四分之一都在那里。伦敦北区的书商集中在小不列颠和派角等地区,这些地区距离圣保罗教堂不到半英里,是众所周知的二手书交易中心。在伦敦西区,主要集中区域是弗利特街和坦普尔周围。火灾发生后的三年里,只有两个书商主体在圣保罗教堂院内。那些留在城墙内的书商都流动到了城内未被烧毁的东部地区,如主教街或格雷沙姆学院周围,后者是皇家交易所重建的选址。伦敦西区的情况与1663—1665年相似,大多数书商都在坦普尔和弗利特街附近。

1676—1678年的样本显示书商分布图又回到了火灾前的情况。位于伦敦北区和东区的书商略多,但差异不大。圣保罗教堂重新成为书商的主要集中地,尽管与1663—1665年的数量相比,它下降了7.4%。这种下降是由于该地区的一部分摊位数量减少,被商店取代,这也意味着书商的集中度在下降。大火只是暂时扭转了圣保罗作为主要图书销售区的地位。贾尔斯 · 曼德布罗特(Giles Mandelbrote)的结论是,圣保罗可能从1670年起开始恢复其在图书贸易中的主导地位。虽然小不列颠岛仍然是伦敦北区书商最密集的地方,但从1667—1669年到1676—1678年,样本中驻扎在那里的书商比例下降了16.7%。17世纪60年代后,随着圣保罗教堂的重新建立,驻扎在那里的书商数量逐渐减少。同样,弗利特街和坦普尔周围地区仍然是伦敦西区最受书商欢迎的地方。

有些书商在火灾造成的混乱和破坏中没有幸存下来。圣保罗教堂的约书亚 · 科顿(Joshua Kirton)至少从1660年起就是塞缪尔 · 佩皮斯的固定书商。1666年10月5日,科顿的一个亲戚告诉佩皮斯,“科顿完全破产了……从拥有书籍价值高达7000到8000英镑减少到了2000到3000英镑”。1667年11月11日,佩皮斯记录道:“今天听说我的卖书人科顿死了,这个可怜的人;我相信他是因火灾造成的损失而悲伤致死的。”然而,佩皮斯在科顿死后六个月内就有了一个“新书商”—圣殿酒吧区的约翰 · 斯塔基(John Starkey)。1666年9月30日,出版商和制图师约翰 · 奥吉尔比(John Ogilby)在给查理二世的请愿书中写道,他在大火中损失了价值3 000英镑的库存,请求允许他从法国免税进口印刷纸。塞缪尔 · 格利布兰德(Samuel Gellibrand)在圣保罗教堂里的金球书店工作,和其他许多书商一样,该书店是伦敦主教区的所在地。格利布兰德声称自己在这场火灾中至少损失了1 700英镑。1667年2月26日,他从为伦敦受灾者提供的救济募捐中获得了10英镑的救济。格利布兰德肯定找到了一些额外的补贴,因为1668年5月30日,他出现在火灾法庭上,说他将在房东—伦敦主教汉弗莱 · 亨奇曼的“充分鼓励”下开启重建工作。格利布兰德的年租金(1英镑)保持不变,但他的租约增加了40年,将于1742年到期。根据壁炉税资料记录,1675年格利布兰德仍在那里办公。

不言而喻,社会经济地位对个人从火灾中恢复的能力(即应对灾难的能力)有重大影响,所从事的职业更是如此,比如那些依赖大量流动商品的零售业(如上述书商就受到了特别严重的损害,因为他们几乎失去了大部分存货)。由于火灾期间缺乏手推车,而且手推车费用高昂,除非商人能以高价购买,否则他们可能会蒙受重大损失。商人在大火中遭受的损失要比工匠大得多,因为工匠的未完成材料存货总体上来说价值较低。例如,丹尼尔 · 贝瑞(Daniel Berry)在万圣大帝兄弟巷的码头被烧毁,导致他损失了500英镑的存货;酿酒师理查德 · 希利亚德(Richard Hilliard)在他的店—位于圣安德鲁霍尔本(St Andrew Holborn)大法官巷的圣约翰头(St John’s Head)—被拉倒以阻止火焰向西蔓延时,损失了200英镑的葡萄酒和货物。

由于流通中的金银货币数量不多,1666年,大多数伦敦人的资产中并没有大量现金。近代早期伦敦的“中产阶级”,其拥有的现金占总资产的比例不超过5%。即使是最富有的商人,其现金资产也很少超过500英镑。在伦敦社会各阶层中,投资房产也很普遍。如果这些房产处于伦敦的烧毁区,损失可能是灾难性的。例如,爱伦 · 卡莱尔(Ellen Carlyle)在圣布里德弗利特街附近拥有一处有九个壁炉的房产,她把这个房子租给了一位名叫威廉 · 鲍德勒(William Bowdler)的制衣师。她声称每年50英镑的租金是“她和孩子们的唯一生计”。鲍德勒有能力重建,但他拒绝重建,除非他得到在大火中被毁坏的货物和装置的补偿。消防法庭命令鲍德勒重建,租金保持不变,但在租约中增加了42年的租期,卡莱尔将从租金中抽出150英镑来支持重建工作。由于损失惨重,许多伦敦人不得不举债来资助火灾后的重建。

信贷与个人的财富指数有关,较富裕的人和从事较有声望职业的人更容易获得信贷。许多富有的人欠下了大笔贷款。如威廉 · 特纳(William Turner)爵士是一个富有的毛织商和丝绸商,在1668至1669年担任市长时还是一个清教徒,支持教派信仰不同(后来他成为一名保守党人)。火灾发生前,他住在大教堂附近的一个有着11个壁炉的“小宫廷”里。1675年,他准备在保罗教堂附近拥有一座配备14个壁炉的房子。直到1666年12月12日,特纳还欠了19 937英镑的“债券和其他证券”。虽然其中许多债务可能由于火灾而不得不延期或贴现,但特纳仍有大量资源可以依靠,使他免受火灾造成的损失。这是一个极端的例子,但确实显示了富裕的伦敦人在经济上可以相对地少受火灾的一些不利影响。因此,在火灾发生后,较富裕的人更容易在城墙内重建,或者搬到一个相对有名望的地区。

大火之后,许多贵族和那些有“爵士”头衔的人纷纷迁入西区。律师迪恩 · 伯吉斯(Deane Burgesse)爵士从圣马丁波马利的五金巷里的七壁炉住房向西搬到了圣马丁田园圣马丁巷的八壁炉院里。d然而,这个群体也比其他群体更有可能在火灾前后保持在同一地点。手艺人一般比商人更有可能搬到城墙以北或以南地区,而不太可能留在城墙内。销售人员更依赖在城内,靠近客户的基地,而手艺人则可以承受更大的流动性。火灾前,商人弗朗西斯 · 埃里森(Francis Ellison)和木匠约翰 · 格兰斯(John Granes)都在万圣斯坦尼教堂的马克巷里经营他们的行业。火灾后,埃里森搬到了附近的布兰坎普尔顿宫(Blanchampleton Court),而格兰斯则向东搬到了位于圣凯瑟琳街的阿尔德盖特圣博托尔夫堂。

三、 难民流动后人口分布的变化

流动性是17世纪伦敦人口的一个重要特征,这场大火更加强化了伦敦人的流动。大多数伦敦人在一生中都搬过几次家,居住地的变化是有社会选择性的。较为贫穷的伦敦人流动性更强,而商人和工匠往往比较稳定,因为他们需要保持在一个地方才能让顾客找到他们。其中一些人的迁移是生命周期发生变化的结果—如仆从、学徒、婚姻等,但许多人的迁移是基于经济考虑—也许是希望获得更大的交易场所。博尔顿(J. P. Boulton)对17世纪伦敦萨瑟克区的研究表明,20%的住户在一年内搬家,只有24%的住户在同一所房子里住了十年。在同一地区内有一种持续存在的趋势,就是人们在同一邻里内流动。许多伦敦人没有回到火灾前的居住地,而往往完全搬离了伦敦城。最初的重建缺乏热情,大火后的秋天,地主拉尔夫 · 维尔尼爵士(Sir Ralph Verney)的一位伦敦亲戚写信给他说:“地皮甚至都在乞求买卖,有那么多块待售土地,每天都变得比其他地方更便宜。”市政府认识到了这一点,并试图阻止在城墙外建造新建筑,以鼓励城市人口的重新流动。1671年,城市土地委员会禁止科勒 · 格拉夫(Kohler Graff)先生在摩尔菲尔兹的一块土地上进行建设,因为他们不想给他

任何鼓励或支持……以达到在郊外建设的目的。因为在这个城市的外围地区已有太多的建筑供商人和居民居住,而在这个城市的内部核心,许多建筑和房屋仍然空空如也,未被利用。

成千上万的难民中确实有一部分回到了伦敦市区。尽管人口从伦敦的传统核心区转移,但还是有好处的。如果个人有足够的资源使其经受住火灾带来的短期冲击,从长远来看,重建实际上可能会节省资金。因为很多业主急于鼓励租户回流,如果他们愿意重建,就会为其省下大笔钱财。消防法庭对518宗租客同意重建物业的案例进行了抽样调查,结果也证实了这一点。重建房产的租户在火灾后的租约期间,年租金平均减少了17.7%。这些租约的长度通常会大幅增加,以进一步吸引重建。按实际价值计算,由于租金是固定的,没有根据通货膨胀进行调整,因此节省的租金会随着时间的推移而增加。约翰 · 塔特(John Tutt)的案例提供了一个戏剧性的例子。1649年,他曾以每年30英镑的价格在圣布里德弗利特街(St Bride Fleet Street)的路德盖特山租了一栋房子(罚款70英镑),这栋房子的主人是罗切斯特大教堂的院长和教士。当塔特同意重建时,消防法庭将其新的年租金定为2英镑,并将其租约延长至1728年。消防法庭在做出决定时,考虑到了火灾前的财产状况,甚至对租户所做的修缮给予了补偿。在火灾发生前不久,威廉 · 坎伯兰(William Cumberland)花了500英镑修缮了他在圣尼古拉斯奥拉维(St Nicholas Olave)老鱼街租住的老房子(大多为严重腐烂的木房)。当坎伯兰同意重建时,他的租金减半,并在租约上增加了13年的时间。火灾前,金匠戈弗雷 · 贝克(Godfrey Beck)为他位于圣玛丽伍尔诺(St Mary Woolnoth)的小伦巴第街北侧的房子准备了三个壁炉。1668年10月14日,在消防法庭出庭时,他同意重建这处房产,年租金减半至8英镑,租约原本还有两年,后来被延长至51年。贝克花钱打地基,但到了1675年,他搬到了朗博恩沃德布罗德大街(Broad Street in Langbourn Ward)上的一座拥有五个壁炉的房子里。很可能,像贝克这样的租户利用消防法庭判给的租金降低、租约增加的机会,在重建后以较高的租金将房产转租,然后搬走。有些房东认识到这样做的长期利益,愿意自行重建。詹姆斯 · 阿尔瑟姆爵士(Sir James Altham)允许他在圣玛丽山那栋房产的租客托马斯 · 伦索尔(Thomas Lenthall)退租,即使租约还剩两年。消防法庭的裁决指出,阿尔瑟姆有资源“重建得更好”(估计成本为2 500英镑),他应该享受这样做的“好处”。

但到了17世纪70至80年代,留在城外可能更有吸引力。由于重建的规定,也可能是缺乏在火灾区建设的热情,1666年之后,被烧毁地区的房屋总数有所减少。瓦尔特 · 贝尔估计,约有9 000栋新房建成,以取代在大火中被毁的约13 200栋。火灾后的价格高峰消退后,城墙外的租金往往低于城墙内。与伦敦市中心相比,伦敦城墙外及周边的土地往往相对便宜。1672年,市政府在向议会提交的请愿书中声称,在伦敦城和自由区有超过3 000栋空房子和未建房屋,占面积的六分之一。当年,还成立了一个委员会,“作为所有可能有助于更好地补偿本市居民利益的权宜之计”。然而,根据城市调查员的统计,到1674年,仍有1 000块空地和3 500间房屋无人居住。最终,市政府无法对抗伦敦大部分人口长期居住在城墙外的趋势。在17世纪60年代,伦敦近一半的人口居住在城墙外;到18世纪初,这一比例上升到约三分之二。可以说,有能力回伦敦城中心重建房子的那些人以及因为职业或身份需要回到核心区的人所占比例是较少的,他们回到了传统的核心区,而大多数人还是选择留在了城外。

如此可知,大火造成的最直接问题是成千上万的难民无家可归。他们将去哪里以及如何重新安置?对壁炉税评估的分析表明,许多房屋被烧毁的人没有回到他们原来的地方。重建费用使伦敦的郊区对许多人来说是一个更有吸引力的“经济性”地区。因此,火灾迫使伦敦人进入城墙外的郊区。这种迁移,特别是向西部和东部的迁移,也是伦敦人口持续重新分配的一部分。地位较高的伦敦人往往向西区迁移;向东迁移更有可能与一个地点或家庭的社会地位下降,以及居住在公寓、分户房产或临时住所有关;向北迁移是大火迫使人口重新安置的最重要的直接原因,例如一些房屋被烧毁的居民迁移到了像摩尔菲尔兹这样的空地上;与其他类型的迁移相比,向南的迁移相对而言显得微不足道。由于这种人口的重新分配,城市肯定变得更加“有序”,而郊区(尤其是伦敦北区和东区)则变得更加“无序”。

结 语

当时,伦敦大火的消息还传到了国外。在巴黎,消息一传来,就成为路易十四许多朝臣唯一讨论的话题,他们都认为英国遭受了相当大的损失。这场灾难的严重性是有目共睹的,威尼斯驻巴黎的大使写道:“这一事件……将被永远铭记。”无论贫富还是老少,所有人都遭受了损失。火灾破坏之彻底,正如爱德华 · 阿特金斯爵士描述的,“都辨别不出某个教区或某个地方在哪里了”。走过这座“废墟”之城,他如此写道:

路上只剩下石块和垃圾,全都裸露在外,没有遮盖。可以从城市的一头望到另一头……伦敦就像(如果没有垃圾的话)一片开阔的荒野。

由此可看出,这一突发性火灾事件对当时的伦敦乃至英国来说都是一个巨大的考验,对其社会和经济的影响可见一斑,同时政府当局对于火灾的应对关乎着这个国家的治理能力和治理体系。他们不仅要维护灾后的城市秩序、处理伦敦市民受到的心理冲击,还要管理难民流动情况以及计划城市重建工作等。

透过本文可发现,火灾后当局采取了一系列措施来安顿难民,不论是物质上还是精神上都有所涉及;其次,难民的流动情况更为复杂,不同职业和社会等级决定了人们会选择不同的生活,有些人回到了伦敦市区开启重建工作,而有些人则选择安顿在了伦敦东区和西区等地方。于是,火灾在一定程度上促成了伦敦乃至英国人口的重新分布,也深刻影响了当时的社会经济。

伦敦当局对这次大火的警示意义高度重视,于1667年在火灾起始地附近建立了一座伦敦大火纪念碑,以纪念碑的形式将火灾牢刻在了人们的记忆深处,并将其教训世世代代地传承了下去—伦敦人发誓永远不会忘记这场大火。

(作者李腊,系安徽农业大学外国语学院讲师)