今年是殷墟甲骨文发现120周年。清末民初的殷墟甲骨文惊现于世,与敦煌石室经卷、西北流沙坠简、明清大内档案,并称中国近代文化史料四大发现。如今,这几大发现大都发展成世人为之侧目的重要学问,甲骨学自然也不例外,已然成为海内外学术界颇为关注的一门国际显学。

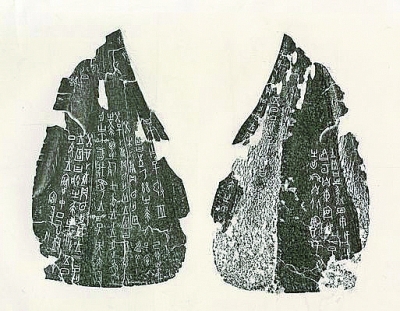

甲骨文,主要指商代晚期刻契在龟甲和兽骨上的占卜文字,是我国目前发现的时代最早的、有系统的古代文字。当然,除了占卜之辞外,甲骨文还包括一些记事刻辞、干支表和家世谱系等。甲骨文中出土最多也最为典型的是殷墟甲骨文,即主要发现于河南省安阳市小屯村殷墟遗址的商代后期文字。商灭亡之后,这些占卜文字也随着殷都的焚毁而掩埋在殷墟地下,直到清末才被发现,又重见天日。

尽管学术界对于甲骨文发现的人物、地点、过程等细节还多有争论,但是殷墟甲骨文发现于1899年这个时间,则无可争议。从那以后,在这片古老的殷墟故址,陆续有甲骨文这种异常珍贵的商代晚期文物出土。

甲骨文发现之后,大约有30年时间是处于被私人盗掘的状态。据记载,小屯村民伙同文物商贩的盗掘,始于甲骨文被学术界认定之后的1900年前后。

最早在自家田地里挖掘甲骨的是刘家。1900年的春季,刘家在村东北洹河南岸的台地上自家的二十亩地里,一坑挖出了1500多片甲骨。此后二三十年,小屯村民都有私人盗掘,而且是在极其秘密的情况下进行的,外人知道得很不详细。据统计,村民私自盗掘出的甲骨约在8万片以上。而自甲骨文发现以来,殷墟甲骨共出土了大约16万片。也就是说,私自盗掘所得甲骨占了殷墟出土甲骨总数的一半。

这种私人盗掘的情况,对于包括甲骨文在内的殷墟遗址文物破坏性很大。1928年秋季,刚刚成立的中央研究院历史语言研究所,派董作宾对殷墟遗址进行了调查勘探。从此之后,史语所考古组每年春秋两季在殷墟进行科学发掘。直到1937年抗日战争爆发,十年进行了15次殷墟科学考古发掘,其中也多次发现珍贵的甲骨文材料。比如,第三次发掘收获包括著名的“大龟四版”在内的有字甲骨3012片;第五次发掘出土一片十分罕见的牛肋骨刻辞;第十三次在无意之中发现了一个未经翻扰、蕴藏丰富、内容重要的甲骨窖藏——YH127坑,经过搬迁到南京室内发掘,共清理出甲骨17096片,其中字甲17088片,字骨(牛肩胛骨)8片,完整的龟甲300多版。

抗日战争期间,处于沦陷区的殷墟遗址又一次陷入无政府的盗掘状态,包括甲骨文字材料在内的大量殷墟出土遗物再一次严重流失到海外。

1949年中华人民共和国成立之后,尤其是自1958年之后在安阳设立了殷墟考古工作站,1961年殷墟被列入第一批全国重点文物保护单位,殷墟考古发掘走上了正轨,甲骨文的出土与发现也时有收获。值得介绍的是,1973年3月至12月,在小屯村南地出土甲骨5041片。后来经过室内整理,又缀合了530片,实际得甲骨4511片。这是自“127甲骨坑”之后,又一次意义重大的甲骨窖藏发现。

此后殷墟又多次发现甲骨,值得一提的是1991年在花园庄东地发掘了一个甲骨窖藏坑,共清理了甲骨1583片,其中卜甲1558片,刻字卜甲574片;卜骨25片,刻字卜骨5片,共计刻字甲骨579片。

对于目前发现的殷墟甲骨文材料的统计数字,学术界虽多有争议,但一般人都认可约16万片之数。而甲骨文单字约有4500个,其中被考释确识的约有1500字。

殷墟商代晚期甲骨文之外,还分别在山东桓台史家遗址发现了岳石文化甲骨文,在河南郑州二里冈遗址发现了商代早期甲骨文字,在山东济南大辛庄遗址发现了商代晚期的甲骨文字,又分别在河南郑州洛达庙、山西洪赵坊堆、陕西岐山凤雏、周公庙、扶风齐家、强家、河北邢台南小汪、北京昌平白浮、房山琉璃河、镇江营等地遗址中,先后发现了西周时代的甲骨文。当然,这些发现于殷墟遗址之外的甲骨文,数量少且不成规模,其文字细微,刻写粗糙,无论从何种角度而言,都无法与殷墟甲骨文字相媲美。

在120年的甲骨学发展史中,不同时期都有一些学者投身其中,深钻细研,在甲骨学各个分支作出独特贡献。按照甲骨学家王宇信在《甲骨学发展120年》一书中的概括,包括甲骨学“四个第一人”“甲骨四堂”、甲骨学“八老”、“六外国权威”“五资深”“七领军”“九新秀”等数十位学者,可谓群星灿烂。他们的光亮照耀了甲骨学的来路,他们的成果为甲骨学的构建和创造奠定了坚实基础。

尤其是甲骨文发现之后的甲骨学“四个第一人”:甲骨文发现第一人王懿荣、甲骨文第一本著录《铁云藏龟》作者刘鹗、甲骨文研究第一本著作《契文举例》作者孙诒让、甲骨文第一本字典《簠室殷契类纂》作者王襄,开风气之先,筚路蓝缕,以启山林,为甲骨学的诞生和草创作出了不可磨灭的贡献。

再就是影响较大的“甲骨四堂”——罗振玉、王国维、董作宾、郭沫若。他们都对甲骨学作出了重大贡献,非常凑巧的是,他们的名号中都包含一个“堂”字:罗振玉号雪堂,董作宾字彦堂,郭沫若字鼎堂,王国维号观堂。最早将四个甲骨学家称为“甲骨四堂”的,是著名学者钱玄同;最早为“甲骨四堂”评定功绩的,是同样著名的古文字学家、也是著名甲骨学家唐兰。1939年,唐兰在《天壤阁甲骨文存》序言中说:“卜辞研究,自雪堂(罗振玉)导夫先路,观堂(王国维)继以考史,彦堂(董作宾)区其时代,鼎堂(郭沫若)发其辞例,固已极一时之盛。”

在甲骨文研究的早期,罗振玉当属第一位功臣,罗氏在甲骨学上的主要贡献:一是探明甲骨出土之地为安阳小屯村,而非流传的汤阴、羑里等说;二是收藏丰富,为研究甲骨文字提供了较为全面和可信的材料;三是整理与刊布甲骨文字,著录有《殷虚书契前编》《殷虚书契菁华》《殷虚书契后编》《殷虚书契续编》四书;四是首创地上资料与地下资料互证的方法;五是考释出大量甲骨文单字;六是影响和带动王国维开始研究甲骨文,形成“罗王之学”;七是《集殷虚文字楹帖》开创了甲骨学另一分支,甲骨文书法。

王国维利用甲骨文材料研究殷商史地问题,其代表作《殷卜辞中所见先公王考》及《续考》考证殷商王室世系,印证《史记》上古史体系,并纠正《史记》记载的谬误。此外,其《古史新证》通过甲骨卜辞证史,发明历史研究的“二重证据法”。

董作宾对殷墟甲骨文的考古发掘和分期断代研究,奠定了他在甲骨学史上的学术地位。他整理、著录经过科学发掘的殷墟甲骨文材料,著录有《殷墟文字甲编》《乙编》等;研究甲骨文例、缀合甲骨材料,奠定了甲骨学基本框架。他对甲骨文进行分期断代,使甲骨文材料有了更加科学的史料价值。其《殷历谱》,利用甲骨文资料研究商代历法和我国古史年代学。此外,他对甲骨学史概括与总结,著有《甲骨学五十年》《甲骨学六十年》等。

郭沫若的甲骨文研究,成就表现在如下方面:一是对甲骨材料的著录,著有《卜辞通纂》《殷契粹编》等,主编《甲骨文合集》;二是其《卜辞通纂》《甲骨文字研究》等对甲骨文字考释,成就非凡;三是其《中国古代社会研究》利用甲骨文材料研究中国上古社会生活历史;四是对甲骨学本身的规律和现象,大胆探索;五是在甲骨的断片缀合和残辞互补方面,也每每发凡起例,多有成功;六是对甲骨文的分期断代,取得了不小收获;七是推崇殷人刀笔文字的艺术水平,对甲骨文书法的发展,起到了推动作用。

除了上举的“甲骨四堂”,还有许多古文字学家、考古学家和历史学家陆续加入甲骨文研究的阵营,形成一支绵延不绝的甲骨学学术梯队。比如甲骨学“八老”(容庚、商承祚、于省吾、唐兰、陈梦家、胡厚宣、严一萍、饶宗颐)、“六外国权威”(明义士、岛邦男、雷焕章、伊藤道治、吉德炜、松丸道雄)、“五资深”(李学勤、裘锡圭、王宇信、刘一曼、许进雄)、“七领军”(葛英会、朱凤瀚、宋镇豪、黄天树、蔡哲茂、朱歧祥、吴振武)和“九新秀”等,他们或从事甲骨文字的考释,或对甲骨占卜的文法文例总结,或对甲骨文进行分期断代继续探索,或利用甲骨文字材料复原研究殷商历史,虽然学术理路和治学特点各有不同,但都成绩斐然,显示出甲骨学事业的兴旺发达和代有传人的雄厚潜力。

学术研究的基础是史料的搜集、整理与刊布。在这方面,甲骨学界同样有着持续不断的努力和成果。从刘鹗、罗振玉开始,这一材料著录工作就一直没有停止,留下来许多著名的甲骨著录书。其中影响最大的就是由郭沫若主编、胡厚宣总编辑、1978至1982年由中华书局陆续出版的《甲骨文合集》,共有13巨册,收录殷墟甲骨41956片,是目前收录甲骨最多的一部大型著录书。在此之后出土发现的或未收入《合集》的甲骨文,则又辑录为《小屯南地甲骨》《甲骨文合集补编》《花园庄东地甲骨》。流散于外国和其他地区的甲骨文材料,也陆续著录出版,比如《怀特氏等收藏甲骨集》《法国所藏甲骨集》《英国所藏甲骨集》《苏德美日所见甲骨集》等。近年来又有一些新的著录,如《殷墟甲骨辑佚》《史语所购藏甲骨集》《甲骨缀合汇编》《旅博博物馆所藏甲骨》《笏之甲骨拓本集》《三峡博物馆所藏甲骨集》等,都为甲骨文研究的深入发展提供了新颖而丰富的学术材料。

1976年由殷墟妇好墓的发现,引发了对“历组卜辞”时代是否提前的讨论。李学勤将此组卜辞由董作宾“五分说”的第四期提前到武丁晚年到祖甲时期,并提出以甲骨文字体为标准进行分组整理和殷墟甲骨的两系说。

回顾以往甲骨学发展的百年历程,前辈先贤做出了巨大成就,打下了坚实基础。如今甲骨学研究已经得到习近平总书记的重视和政府的大力支持,应该说前景光明,大有可为。笔者认为,将来的甲骨学研究,应该注意以下几个方面的工作:

一是整合存世的所有甲骨文材料,尤其是汇总刊布学术界缀合的新材料;二是继续致力于甲骨文的字的考释;三是加强甲骨卜辞分类、断代工作的科学性;四是更好地利用甲骨文资料,深化对商代社会历史的认识;五是加强对商代祭祀制度和礼仪制度的研究;六是积极采用大数据、云计算等新技术手段。

总之,甲骨文研究有着极为广阔的发展前景,有一系列重要课题有待进一步开掘研究与探讨。可以预期,随着甲骨文研究在各个分支领域不断取得重要成就和重大突破,甲骨文研究必将会有一个飞跃性发展。甲骨学作为一门举世瞩目的国际性学科,必将吸引更多的中外学者投身到它的各个领域的研究中来,在不久的未来会有更加长足的进步。

(作者:朱彦民,系南开大学历史学院教授、中国殷商文化学会副会长)