摘 要:关于战国时期始于何年,说法众多,一般以《史记》所说始于周元王元年为通行提法,但司马迁并未解释其原因,至今学术界也没有予以合理说明。中国历史时代断限一般以某场战争或改朝换代事件作为新旧朝代交替的标志,特征明显,容易判断,唯独战国始年是个例外。历史分期需体现历史发展的阶段性特征,作为时代分界的关键事件应是代表下一阶段历史发展趋势的典型事件。发生在周元王元年前后的陈、吴两国的灭国事件,开始呈现战国时代战争以兼并为目的及谋诈迭用等特征,与春秋争霸战争截然不同,深刻表明了时代主题发生了重大变化。这为解释司马迁为何选择周元王元年作为战国始年提供了新视角。

关键词:战国始年;周元王元年;战争性质;司马迁;公元前475年

战国时期始于何时?学界有诸多说法。学者一般以《史记》所说始于周元王元年(前475)为通行提法,但司马迁并没有解释其原因,至今学术界也没有予以合理说明,往往是一笔带过。即便大中学校教材中规定以公元前475年作为战国始年,由于没有说明原委,学人在著述中就很不愿意接受这种没有必然理由的说法,而是各以自己的看法来谈论战国始年。不仅学术界众说纷纭,甚至同一学者在不同时期、不同著作中的说法也大不一致。如杨宽先生在《战国史》中将战国始年定为周敬王三十九年(前481),在《战国史料编年辑证》中则定为周贞定王元年(前468),在其论文中又定为周威烈王二十三年(前403);缪文远先生在《战国制度通考》中将战国始年定为周贞定王十六年(前453),在《战国史系年辑证》中则定为周威烈王二十三年(前403);相关权威辞典、词典对战国始年的定义也较混乱,甚至一本书中前后也有不同。这种现象很容易使初学者尤其是其他领域的学者在学习和谈论战国史时感到茫然和混乱。

解决这样一个重要的学术问题,需弄清楚历史时代断限的一般原则,以及春秋、战国分界的标准。虽然社会形态的转变是渐变且缓慢的,也有必要弄清楚春秋战国之际产生了哪些显著变化,致使时代发生变迁。弄清楚以上问题,我们便有了探究战国始年的立论基础。

一、前人有关战国始年诸说辨析

战国作为一个时代的名称,是指春秋之后至秦统一六国之间的时间段,该词形象地表达了这个时期列国之间战争不断的特征。由于战国并非像其他断代史一样是改朝换代下的自然分期,所以学界对其始年问题有诸多说法,需要认真辨析。

(一)以“战国”指称时代的来源

刘向《战国策·序》一般被认为是战国时代得名的来源,刘向首先采用“战国”一词称呼战国时代之说得到大多学者和教科书的承认。但《战国策》正文中出现“战国”一词5次,应如齐思和所说是指“战争之国家”,并非指历史时代,“战国”作为时代名称应另有来源。刘向是西汉晚期人,在刘向之前的司马迁,已经用“战国”来表示时代概念。《六国年表》序云:

独有《秦记》,又不载日月,其文略不具。然战国之权变亦有可颇采者,何必上古……余于是因《秦记》,踵《春秋》之后,起周元王,表六国时事。

“战国之权变”指战国时代的权变之术。“虽非笃行之君子,然亦战国之策士也”, “蒯通者,善为长短说,论战国之权变,为八十一首”等句中的“战国”,都是指战国时代,可见司马迁已使用“战国”一词指称时代。另外,著作于《史记》之后、《战国策》编成之前的《盐铁论》中有“其亡可立而待,战国是也。周德衰,然后列于诸侯,至今不绝。秦力尽而灭其族,安得朝人也?”这里将战国、周、秦同列,均指历史时期。故目前所见最早用“战国”指称时代的是《史记》,而非《战国策》。

(二)战国时代起始时间的多种说法

由于着眼点不同,学者对战国起始时间断限殊异,我们将各家见解梳理如下。

1.战国始于周敬王三十九年(前481),以《春秋》的结束时间为根据,《公羊传》《谷梁传》均终于此。《春秋本义·纲领》云:“故自获麟之前,其世变为春秋。自获麟之后,其世变为战国。”《春秋》是儒家经典著作,儒家自汉代之后被统治者重视,使古今不少学者对战国起始时间的判断,在很长时期内都以《春秋》结束时间为圭臬。近代学者如吕思勉等持此说。

2.战国始于周敬王四十年(前480)。梁启超认为,“《通鉴》于战国势成托始焉,《史记》于春秋运绝托始焉,今两采之,为前纪本纪二表(前纪始于前480年,本纪始于前403年)”。此说弥合了《史记》《资治通鉴》两说,将战国分前后两段,但未说明选择公元前480年的理由。张培瑜等学者采用此说。

3.战国始于周元王元年(前475),以《史记·六国年表》始年为依据,然而司马迁并未对此进行合理说明。郭沫若依照司马迁的分期,从社会形态变化的宏观角度将中国奴隶社会的下限及封建社会上限定于此,也未解释具体原因。该说目前被大多数学者接受,各类教科书也纷纷采用。由于对周敬王在位时间计算不同,部分学者虽将战国始年定为周元王元年,但换算为公元前476年,或公元前479年。[

4.战国始于周贞定王元年(前468),以《左传》结束时间为依据。清代林春溥《战国年表》解释为“上接左氏,迄于两周之亡”,黄式三持此说。

5.战国始于周贞定王二年(前467),以《左传》结束第二年为战国始年,钱穆先生认为“《左传》终,以下为战国”。此说与观点4大致相同,只是观点4从《左传》结束当年开始计算。

6.战国始于周贞定王十六年(前453),以三家灭智氏之年为依据。《黄氏日抄》云:“韩赵魏灭智伯分晋,而战国之形成。”缪文远提出“我以为可上溯到公元前453年,韩、赵、魏三家灭智伯……属于战国时期”。清代学者马骕,当代学者金景芳、许田波等持此说。[

7.战国始于周威烈王元年(前425)。清代李锴《尚史·战国年表》序中解释道:“夫漓王风而作伪者,霸也。破霸而以诈力重者,战国之变也”,[26]认为此年开始争霸变为以武力为重,于是将该年作为战国的开端。

8.战国始于周威烈王二十三年(前403),以周威烈王承认三家分晋为依据。《资治通鉴》从儒家伦理观的角度论述道:“故三晋之列于诸侯,非三晋之坏礼,乃天子自坏之也”,认为天子对三家分晋事实的承认是战国群雄竞逐的起始。白寿彝、翦伯赞、张荫麟、范文澜等从此说。

9.诸国在不同时期进入战国时代。《释氏稽古略续集》认为齐国于周安王二十三年(前379)进入战国,燕国于周显王三十六年(前333)入战国,楚国于楚悼王元年(前401)入战国,秦国于周显王三十年(前339)入战国。《十七史纂古今通要》也采用这种方式,认为燕国于周显王三十七年(前332)入战国,楚国于周安王元年(前401)入战国。

上述观点除观点3未给出具体理由外,各家说法可分为四类。第一类以《春秋》或《左传》的结束时间为依据(观点1、4、5)。这种说法很大程度是出于对儒家经典的尊崇,并没有对春秋战国之际的变化做具体分析。《春秋》以鲁国史为主,始于鲁隐公元年(前722),终于鲁哀公十四年(前481)“西狩获麟”。显然其始年(前722)不是春秋时代始年,近代学者将春秋时代拓展到周平王元年(前770),更符合历史实际,被史学界普遍接受。而“获麟”之年只是一个偶发事件,难以作为春秋终年。《左传》是对《春秋》的补充和阐释,虽比《春秋》多了14年[止于鲁哀公二十七年(前468)],其终年也没有发生改变春秋时期诸侯格局的典型事件,所以此年不应该作为时代划分的标志。

第二类以三家分晋事件的开始、发展及被周王承认的时间节点为依据(观点6、8)。这是目前除周元王元年说之外,被学术界接受最多的几种说法之一。然春秋时期“弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数”,三家分晋之前诸侯失国的案例俯首可拾,同姓卿士取代公室掌权如鲁国三桓、郑国七穆,异姓卿士取代公族掌权的有北燕诸大夫逐燕简公、齐国田常代齐,而晋昭公时晋国政权已被六卿操纵。早在鲁昭公十六年(前526),鲁大夫子服昭伯就感慨:“晋之公室其将遂卑矣。君幼弱,六卿强而奢傲,将因是以习,习实为常,能无卑乎?”韩、赵、魏三家侵占公室权力不是晋国历史上的首次,更谈不上是陪臣执国政的首次,随着战国中后期七雄格局的稳定,卿室取代公室于史册鲜见。三家分晋这一事件既不是春秋时期的首要案例,也无法代表历史下一阶段发展的基本趋势,所以不应该作为时代划分的标志。三家分晋事件从开始到结束历时近半个世纪,无论是开始(观点6)还是结束(观点8)都只是事件发展过程的局部,均无法代表整体。

第三类以重大事件的发生为节点。由于无法从复杂的历史进程中总结出历史发展的基本趋向,学者只能依据某种特征将本已分段的断代史再次分割(观点2、9)。即使如此,观点2也未解释为何选择公元前480年为始年。观点9认为各国进入战国时间不一的看法作为单一国别史研究尚可接受,但放在整个历史发展阶段中就不太合适。历史时间断限应具体而非抽象,要有统一且固定的时间作节点,而不是这个国家已进入战国,那个国家还在春秋,这样的混乱现象难以被人接受。

第四类即观点7,将时代变化的原因归结为社会风气由霸道转变为以武力为重。这种说法虽有一定道理,但它将始年定在公元前425年,则显得过晚,这个时间节点已是“流”而非“源”。早在楚灭陈(前478)、越灭吴(前473)时,战争的目的已经由争霸转变为兼并。

由上述可见,有关战国始年问题众说纷纭。我们认为,要厘清战国始年问题,首先要谈谈历史分期的一般原则和判断战国始年的标准问题。

二、历史分期的一般原则与战国始年断限标准

历史分期研究是总结时代变迁和发展规律的学问,它伴随历史叙述的出现就已产生。考察史籍,中外学者在历史叙述中所体现的分期原则可概括为单一型及多元型两种。

单一型即以一种标准进行断限分期。主要有五类:一是以经典文献的书写时段为标准。有的学者所划分的“春秋时期”以《春秋》起讫时间为限就属此类,类似的“吠陀时代”以《吠陀》的起讫时间为限;二是以特定重大历史事件为分期,如史念海认为天宝十四年(755)“乱前乱后全国各方面都有明显而剧烈的变化”,将安史之乱作为唐代前后的分界线,上文战国分期第2、3类即采用这种方法;三是以帝王更迭为标准,将英雄人物或王朝更替作为时间线索,此类是中外传统史学界最常用的分期方法,多用于政治史叙事;四是以著名人物的生卒日期为分界,多用于宗教。五是以固定时段为标准。如王夫之以每1500年为界将历史划分为禅让、封建、离合、纯杂四个时期,孟子认为每500年会有王者兴、圣人出,将历史分为尧舜、商汤、文王、孔子四个时期。多元型是采用类型学分析提炼历史共性,将符合下一阶段发展趋势的典型事件作为节点。主要有三种:一是以生产力生产关系及社会形态变化为标准,如五种社会形态说;二是以技术革新为标准,以工具的出现、应用及革新为节点;三是以文明的整体发展阶段为节点。

单一型分期法在简化处理历史进程时较为方便,在处理复杂历史时却易产生争议,如上文以三家分晋作为战国始年的标准就有事件开始与事件结束两种说法。多元型分期法在总结长时段历史时,能从总体上认识和把握历史发展的阶段性特征。然而历史过程的变化往往是渐进且缓慢的,经济、政治、文化的规律性差异并非在某一特定时间点发生突变,故分期时所选择的历史节点必须是代表下一历史阶段基本特征的典型事件,否则就会产生争议。20世纪中外学者就在中国进入封建社会的关键节点选择问题上形成著名的“三论五说”,聚讼不已。

战国时代的断限具有特殊性。中国历史时代断限往往以重大政治事件特别是王朝更迭作为标准,而战国并非如其他断代史一样是改朝换代下的分期,而是历史学家基于东周前后两个阶段不同的社会形态人为所做的分期。因此在战国始年的确定上无法用单一型方式解决,而需要在梳理中国断代史共性的基础上,从总体上认识和把握战国与春秋的不同特点,综合整理战国时期的阶段性特征。把符合断代史共性的特点,与符合战国时代典型事件两个要素相结合,从而确定战国始年。

首先,从各类史书、辞典、年表的记述中可以看出,中国断代史编纂往往以王朝兴替或帝王更迭为纪年的开始。不同朝代的断限例如西汉始于高祖元年(前206)、东汉始于光武帝建武元年(25)、三国始于魏文帝黄初元年(220)等。同一时期如东周的春秋始于周平王元年(前770),五代各以开国皇帝即位之年计算等。可见以帝王即位年为开端是断代史断限的共性。

其次,我们认为春秋战国之际诸多方面的变化,最突出的特点体现在“战”字上,“战”就是战争。“战国时代”在史学中多指战争频发的历史时期,日本史研究也将从室町幕府后期到安土桃山时代百年间群雄割据的历史称为战国时代。战争作为阶级社会解决矛盾的最高形式,往往突破政治惯性实现社会的再平衡,是衡量政治变迁的重要标尺,战争性质的改变会决定社会下一阶段的发展方向。春秋战国之间是中国社会组织变迁最厉害的时代,虽然春秋各国在政治惯性下依然遵循西周以来的某些原则,但战争性质、目的和手段却在解决日益激化的社会矛盾中逐渐发生了根本性变化,最终在春秋战国之际由争霸变为兼并,成为区分东周前后两段最显著的特征。

值得注意的是,春秋时期也有大国吞并周围小国或部族的现象。晋国就吞并虞、虢、焦、滑、霍、杨、韩、魏等同姓八国。《韩非子·难二》说晋献公“并国十七,服国三十八”。《韩非子·十过》说秦穆公时“兼国十二,开地千里”。《荀子·仲尼》谓齐桓公“并国三十五”。《左传·定公四年》说“周之子孙在汉川者,楚实尽之”。清人顾栋高统计:“楚在春秋吞并诸国凡四十有二。”可知春秋时期秦、晋、齐、楚等大国靠吞并周边小国而强大起来,其方式也是战争,但为什么春秋时不叫“战国”呢?我们认为,春秋时一些实力强大的诸侯虽通过吞并周边小国发展为疆域千里的大国,但在强国争霸的环境下,对中等实力以上的国家还不敢肆意妄为。霸主不仅要获得诸侯的拥戴,还要获得天子的承认。因此陈国和蔡国作为大国虽被灭国,但后又复国。其原因如后文所分析,一方面这些国家与中原诸侯建有联盟关系;另一方面它们是姬姓国或王室姻亲之国,把这样重要的侯国灭掉,不讲德重义,就很难获得周天子承认及诸侯拥戴,反而会成为众矢之的,从而失去称霸的基础。战国时期的战争不再以争霸为目的,绝仁弃义,诈谋并行,以争夺土地和人民为目的,甚至不彻底消灭对方绝不罢休。这反映了两种全然不同的战争观念。由于西周、春秋与战国在战争目的、观念和形式上的区别,我们就可以以此为标准,选取代表春秋结束和战国下一阶段发展趋势的典型事件,作为春秋与战国的分界。

三、西周、春秋、战国三阶段战争的目的、性质和表现形式

战争起源很早,《吕氏春秋·荡兵》云:“兵之所自来者上矣,与始有民俱。”但不同时段的战争各有其特点。战国时代与战争息息相关,通过对西周、春秋、战国三个阶段战争目的、观念和表现形式进行比较,可以更清晰地把握这三个时代的变化。

(一)西周时战争的目的、性质和表现形式

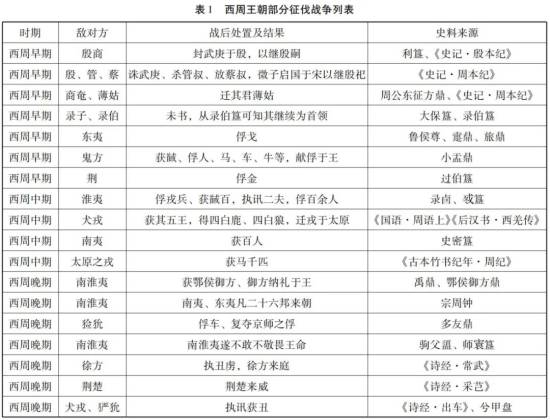

在孔子看来,“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出”。礼乐征伐自天子出是指西周时期,征伐目的是惩罚方国或异族不臣和反叛作乱者,而非灭国灭族。发动战争须是“刑不祭,伐不祀,征不享,让不贡,告不王”。战前准备和战争过程也有比较固定的程序。《礼记·王制》云:“天子将出征,类乎上帝,宜乎社,造乎祢,于所征之地,受命于祖,受成于学。出征执有罪,反,释奠于学,以讯馘告。”从祭祀上帝社稷、告于祖先、在作战处进行祭祀、作战到返后释奠并禀告克敌之事有一系列的仪式,说明西周时期的战争具有仪式性。文献所见西周王朝进行的战争双方及战争结果(见表1),也表明其征伐对象主要是不臣或反叛的诸侯或四夷,目的是使其臣服。

(二)春秋时期战争的目的、性质和表现形式

春秋时期礼乐征伐自诸侯出,霸主僭行天子权力,在“尊王攘夷”的号召下,承担诛乱、继绝、存亡、会同的责任。虽是霸业代兴,政由方伯,但西周的战争规范依然被遵循。大国对大国、大国对中小国进行的战争,以谋取霸权作为主要目的,“叛而伐之,服而舍之”是基本原则。处于晋、楚两大国间的中等国家,例如郑、陈、宋等国,虽经常被征伐,不堪其扰,不过,大国也不敢轻易消灭这些中等国。一来这些国家地处中原,是各个争霸大国所关注的对象,一旦某一大国谋图吞并这些国家,另一大国就会出动军队进行保护,往往会演变成两个大国之间的对抗。另外大国谋图霸权,需在道义上取信于各国诸侯,也不能轻易消灭这些中等国,如春秋时期陈国有三次亡国于楚,但前两次皆因楚王要争霸而使陈国复国。第三次陈国被灭,不再复国,实际上反映历史已经步入一个以兼并为目的的新时期,楚国已经不再图谋称霸,战争的性质就起了变化。

争霸的大国在征伐对象和战后处置上强调“德、刑、政、事、典、礼不易,不可敌也,不为是征……伐叛,刑也,柔服,德也,二者立矣”,将战争作为压服对方的手段,对已臣服者加以安抚,要求“德、刑、政、事、典、礼”合乎礼仪规范,与上文所说“祭、祀、享、贡、王”类似,都是诸侯国应尽的责任,做不到才会被征伐。史官对这类战争的记载也有相应的规范,要求“凡君不道于其民,诸侯讨而执之,则曰‘某人执某侯’,不然则否”。此类实例在整个春秋时期屡见不鲜。在伐叛服国的战争目的下,春秋战争规模小、投入人员少、时间较短、对社会所造成的伤害较小(见表2),不会形成战国时期残酷的兼并战争造成血流成河、杀人盈野的后果。

(三)战国时期战争目的、性质和表现形式

战国时代局势混乱,列国以吞并土地和人民为目标,相互兼并成为常态。战胜者强,战败者亡,胜负直接关系国家的生死存亡,战争空前激烈。所谓“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”成为当时的真实写照,范雎甚至提出“毋独攻其地而攻其人”。诸国间敌视攻伐,《战国策·齐策五》云:“且天下遍用兵矣,齐、燕战而赵氏兼中山;秦、楚战韩、魏不休而宋、越专用其兵;此十国者,皆以相敌为意”。小规模的冲突稍有不慎就会演变成全面战争。为谋求在激烈的兼并战争中取得胜利,各国纷纷进行自上而下的经济和政治改革,尽最大可能动员人口、财富,为战争竭尽全力,最终发展到“不遗余力矣,必以倦而归也”的地步。为了吞并对方,战国战争范围更广、规模更大、参战人数更多(见表3),手段也无所不用其极。

《荀子·王制》云:“王夺之人,霸夺之与,强夺之地。夺之人者臣诸侯,夺之与者友诸侯,夺之地者敌诸侯。臣诸侯者王,友诸侯者霸,敌诸侯者危。”荀子分别用“王”“霸”“强”表示西周王权时代、春秋霸权时代和战国强权时代,显示了三个时期战争性质和表现形式的不同,也把诸侯之间的关系形象地展现出来。总的来说,西周是以周王朝为主的“臣诸侯”阶段,对周边蛮夷的反叛或入侵进行征伐;春秋主要是诸侯争霸,是霸主争取诸侯拥戴的“友诸侯”阶段;战国时代则以“强夺之地”为目的,是以邻为壑、相互为敌的“敌诸侯”阶段。前二者虽主导者不同,但都在“亲亲”“敬德”的背景下注重合法性与礼仪性,叛则伐之,臣则舍之,是战争的主流;而战国阶段则以夺取土地、人口和财富为目的,战争空前激烈,具有明显的兼并性质。这种变化在周元王元年前后表现得尤为突出。楚国前两次灭陈国后复其国与第三次灭陈国不再复其国形成了鲜明对比,吴胜越之战与越胜吴之战后对臣服者的处理亦形成鲜明对比,从性质上看,前者属春秋,后者属战国,两者泾渭分明。

四、从陈、吴亡国看春秋战国的分界线

陈国在春秋时期虽非大国,但也属中等国家,位列《史记·十二诸侯年表》之中。吴国在春秋中后期则已进入大国行列,吴王阖闾打败楚国,几乎致其亡国。然而陈、吴两国在五年之内相继灭亡,本是东周时期令人震惊的大事,然而学术界对其历史意义却甚少关注。陈、吴两国的灭国,体现出春秋战国之际战争性质由争霸走向兼并,陈国第三次最终被灭集中地展现了春秋时代争霸思想和原则的式微,越灭吴凸显出战国以谋诈手段血腥兼并的战争特点,揭开了战国时代的序幕。

(一)从楚三灭两复陈国看春秋争霸思想的延续与终结

陈国是楚国北进的必争之地。顾栋高引卓尔康评价道:“陈其介乎郑、宋之间。得郑则可以致西诸侯,得宋则可以致东诸侯,得陈则可以致郑、宋。”正因地理位置的重要,楚国一直对陈国存有觊觎之心,共三次灭陈国:第一次灭陈国于公元前598年,楚以讨伐夏征舒弑君之罪为名趁机灭陈国,后在国内大臣的反对下复陈国;第二次灭陈国于公元前534年,以“陈司徒招弑其君哀公”为名灭陈国,使大夫穿封戌为陈公,楚王在内部劝诫和外部压力下复陈国。清华简《系年》也载:“楚灵王立,既县陈、蔡,景平王即位,改邦陈、蔡之君,使各复其邦。”第三次灭陈国于公元前478年,彻底灭陈国。

楚国前两次灭陈国后为何又使之复国?首先要看到楚国当时的矛盾心理:既想开疆拓土——江汉流域大量小国被吞并就是明证,又想称霸诸侯。在开疆拓土思想主导下,兴师三次灭陈国,又在称霸思想主导下,为了争取诸侯拥戴和周王的支持,前两次让陈国复国。《史记·陈杞世家》记载夏征舒杀了陈灵公,楚庄王率诸侯伐陈国,杀夏征舒,“因县陈而有之”。申叔时对楚王说,“今王以征舒为贼弑君,故征兵诸侯,以义伐之,已而取之,以利其地,则后何以令于天下”。于是庄王“乃迎陈灵公太子午于晋而立之”。孔子赞叹说:“贤哉楚庄王!轻千乘之国而重一言。”这是陈国第一次复国。楚庄王因重土地之利而灭陈国,又因重道义而让陈国复国,最主要的还是为“令于天下”、称霸诸侯。第二次楚国灭陈国后五年,即公元前529年“楚平王初立,欲亲诸侯,故复立陈、蔡后”。在另一处还说楚平王“欲得和诸侯,乃求故陈悼太子师之子吴,立为陈侯,是为惠公”。可见楚国第二次让陈国复国,也是为获得诸侯的拥戴而做出的让步,目的还是为了称霸。

总之,楚国前两次灭陈国,虽想扩张疆土,但为了赢得诸侯的拥戴而复陈国,是称霸的需要。而公元前478年第三次灭陈国后,则不再让陈国复国,对此文献未有评论。我们认为,这实际上反映了春秋时期霸业的终结,大国不再以道义争取诸侯的拥戴,而是争夺土地、扩张疆土,历史也进入了一个以武力强夺土地、民人的新时代。

(二)从公元前494年与公元前473年吴越两次战争看春秋与战国战争性质的转变

发生在公元前494年的吴伐越之战与公元前473年的越伐吴之战,目的和性质完全不同,夫差和勾践对战败国的处理方式也完全不同,反映了从争霸战争到兼并战争的重大转变。

1.吴伐越战争的性质

首先,吴国胜越国后同意勾践的臣服而未灭越国,符合春秋战争的伦理。公元前494年,吴国拥有灭越国的大好时机,论者常为夫差不听申胥(伍子胥)的谏言扼腕,痛批夫差信奸佞而残忠良,认为如果当初吴国灭了越国或在勾践服侍夫差时借机杀了他,至少听申胥谏言不要把勾践放回,哪里还有后来越国灭吴国之事!其实公平地说,夫差只是践行了春秋时代的战争伦理:叛则伐之,臣则舍之。吴太宰嚭虽是受越国贿之贪官,但他为越国求情时所说的“古之伐国者,服之而已。今已服矣,又何求焉”,实际上符合争霸战争的基本原则。一定要灭亡对方是战国时的战争逻辑,反而不合西周、春秋战争之“道”。

其次,吴王夫差想谋得霸主之位,如果强行灭越,会使中小诸侯寒心,失去诸侯的拥戴,不利于争霸大业。夫差有称霸的愿望,在越大夫文种的分析和其后夫差的做法中表现得很清楚:“吾以卜之于天,天若弃吴,必许吾成而不吾足也,将必宽然有伯诸侯之心焉。”在文种看来,如果上天要抛弃吴国,夫差就会有“伯(霸)诸侯之心”,就一定会答应越国的求和,认为吴国接着会北上争霸诸侯,这样正好对越国求和有利。而夫差正是有称霸诸侯的野心,刚好落入越大夫文种的阴谋之中。如果夫差灭越国就会失去诸侯的拥戴而难以称霸。这一点勾践使臣对夫差的陈词中说得很明白:“今天王既封殖越国,以明闻于天下,而又刈之,是天王之无成劳也。虽四方之诸侯,则何实以事吴?”《清华简·越公其事》记载勾践曰:“孤其率越庶姓,齐膝同心,以臣事吴,男女服。四方诸侯其或敢不宾于吴邦?”越王使臣从正反两方面强调:如果吴国灭掉越国,不仅吴王夫差没有什么成就,而且四方诸侯也会寒心,而不灭越国则会让四方诸侯臣服于吴国。潜台词是诸侯都担心吴国下一步是否会把自己吞并,怎么会再事奉吴国为霸主呢?越国使臣的分析,实际上击中了夫差不灭越国的根本原因。夫差一心谋图称霸诸侯,就不能灭越国,不然会使诸侯离心离德,难以实现称霸愿望。故不管申胥如何规劝夫差不要答应越国的求和,夫差都是听不进去的。后来正因吴国北上称霸,为勾践灭吴国提供了最佳时机。越国用二十年时间发展生产,积聚财物,一举灭吴国,宣告了春秋图霸思想的终结,开启了以巧谋加实力吞并诸侯的新时代。

2.越灭吴战争之性质

《吕氏春秋·先己》云:“五伯先事而后兵,故兵莫强焉。当今之世,巧谋并行,诈术递用,攻战不休,亡国辱主愈众,所事者末也。”这段话体现了春秋与战国时期战争性质和手段的不同。司马迁《史记·六国年表》认为战国时的战争特点为:“务在强兵并敌,谋诈用而从衡短长之说起。矫称蜂出,誓盟不信,虽置质剖符犹不能约束也。”“巧谋并行,诈术递用”“矫称蜂出,誓盟不信”“强兵并敌”的特点,在越国灭吴国战争前后都充分表现出来了。

春秋末年吴国的军事实力达到了一个高峰。吴王阖庐大败曾为霸主的楚国,柏举之战大获全胜,追击楚军五战五捷,并占领了楚郢都。夫差时为父报仇,大军压境越国,越国臣服于吴国。之后夫差筑邗城(今扬州),挖邗沟,贯江淮,公元前484年在艾陵大败齐军,齐国为求和杀了齐悼公。公元前482年,吴国又从淮河开凿运河,北通沂水,西连济水,乘舟至黄池与晋国争夺霸主之位。面对吴军赤、白、黑三方万人的军阵,晋人惧怕而让吴人先歃血成为霸主。

正当吴人在北方以强大的军事实力争霸的时候,勾践却以阴谋诡计准备报仇雪耻。勾践发展生产,积极增加人口和粮食,运用大夫文种的阴谋诡计,谋图一举灭吴国。《史记》记勾践在灭吴国后对文种总结道:“子教寡人伐吴七术,寡人用其三而败吴。”《国语·吴语》记载早在吴国兴师伐越国时,文种便献诈降之计曰:“王不如设戎,约辞行成以喜其民,以广侈吴王之心……既罢弊其民,而天夺之食,安受其烬,无有命矣。”这就是文种为勾践所设计的一条“行成(和谈)”进而灭吴国的阴谋路线:用“以喜其民”“以广侈吴王之心”的方式,达到“既罢弊其民,而天夺之食”的地步,这样灭吴就水到渠成了。其后越王勾践践行的基本上就是这条路线。

越君亲自服侍夫差,尽献越国宝器。楚大夫子西评论夫差说:“今闻夫差,次有台榭陂池焉,宿有妃嫱、嫔御焉;一日之行,所欲必成,玩好必从……夫先自败也已,安能败我?”正好中了“广侈吴王之心”的计谋。吴国多次用兵以伐楚、齐、鲁等国,并与晋国争霸,同时广发劳力修建大型设施,筑邗城,修邗沟,掘深沟于宋、鲁之间,大筑姑苏之台,以至于“高高下下,以罢民于姑苏……都鄙荐饥”,这些都在文种“既罢弊其民,而天夺之食”的计谋之中。越国在伐吴国前故意以伐楚的行动误导吴国,鲁哀公十九年(前476)春,“越人侵楚,以误吴也”,这也是阴谋伐吴国前的障眼法。越国还趁吴晋争霸之时,偷袭吴国,致使吴国都失守,太子被杀。

虽然夫差于黄池盟会获得霸主,但返回后发现人民疲惫不堪,饥荒连年,国库空虚,“今吴民既罢,而大荒荐饥,市无赤米,而囷鹿空虚”。在最后的吴越大战中,吴军一败涂地,“吴师大北……又大败之于没,又郊败之,三战三北,乃至于吴”。夫差最终自杀。吴国的灭亡完全应验了越大夫文种设计的计谋。

越灭吴之战持续时间长,杀伤兵员多,攻城略地,已经完全具备战国时代的战争特点。民国学者刘培极曾评价春秋末期吴越之战道:“吴、越之战为二百余年战事之最大者。”《国语·越语下》载吴越之战“居军三年,吴师自溃”,战争持续三年,远超过春秋战争的一般时长。同时参与的人员占国家人口比重大,《国语·吴语》载:

(越)王乃命有司大徇于军曰:“有父母耆老而无昆弟者,以告。”……明日徇于军曰:“有兄弟四五人皆在此者,以告。”……明日徇于军曰:“有眩瞀之疾者,以告。”……明日徇于军曰:“筋力不足以胜甲兵,志行不足以听命者归,莫告。”

《礼记》云:“六十曰耆……七十曰老。”朱熹曰:“古者有亲老而无兄弟,其当免征役,必有成法。”然而越军出发前需从军中剔除父母年老而无兄弟者等四类人,勾践的这段话从侧面反映越国可能存在不适合作战的人参军的情况,说明其已尽可能动员人员进行这场举国之战。

越灭吴事件是春秋史上的一件大事。吴国不仅是春秋时期十二诸侯之一,还是一代霸主。越国没有实行西周、春秋时那种叛则伐之、臣则舍之的战争原则,也没有遵循春秋大国争霸的传统保留吴国,而是直接将其灭国绝祀,彻底吞并。越国动用举国之力进行这场战争,战争持续时间之长,战斗之激烈和残酷都超出了春秋时期的任何一场战争,也把战国时才经常使用的阴谋诡计用在了这场战争之中。因此这场战争的性质可以说与春秋时战争完全不同,体现了战国才有的性质与特征。

结语

综上所述,本文认为《史记》是我们目前所见到以“战国”指称时代的最早文献,而非《战国策》。春秋大国为取得诸侯拥戴成为霸主,在战争中采取叛则伐之、臣则舍之的原则,战争进行时间短,兵员伤亡小;战国时期各国为获得更多的土地和财富而进行残酷激烈的兼并,其手段是“巧谋并行,诈术递用”,时间旷日持久,伤亡不计其数。二者在目的和表现形式上有巨大的差别。周元王元年前后,陈、吴两大国灭国是能够充分体现这种差别的典型事件。陈国共三灭于楚,前两次灭陈国固然体现了楚国扩张疆土的目的,但楚庄王和楚平王使陈国复国,目的是亲和诸侯,取得诸侯拥戴,是争霸思想的表现。而第三次楚惠王灭陈国不再使其复国,不再顾及诸侯是否拥戴自己,则表明了争霸思想已经式微,其战争亦纯属兼并性质,说明这正是一个重要的历史转折时期。这一年是公元前478年。

吴伐越、越灭吴两场战争,目的和手段的不同也反映了其分处两个时代。公元前494年吴王夫差率军打败了越国,他不顾大臣反对接受了勾践的求和,未吞并越国,其实也正反映了他仍有当霸主的想法,故践行叛则伐之、臣则舍之的古老战争原则,以取得诸侯的拥戴。而越王勾践在被夫差释放回国后,采用文种的阴谋,献美女,贡宝物,在积蓄力量后尽全国之力对吴国穷追猛打,三战三捷,围困吴都三年,最后一举灭亡吴国。越灭吴的这场战争,不仅表现出战国战争规模大、时间长、激烈程度强的特征,而且充分体现出当时特有的巧谋并行、诈术迭用的战争手段,是战国全民战争的开始,也是战国诈谋战争的序曲。这一年是公元前473年。

公元前478年楚灭陈之战和公元前473年越灭吴之战之间相距仅五年,公元前475年的周元王元年正处于二者中间,这应该是战国始年比较合适的选择。司马迁把周元王元年作为战国始年,并未说明具体原因,后世即使同意司马迁之说的学者,也未做具体解释。不过经过本文的讨论,可见选择周元王元年作为战国始年确实是合理的。