摘 要:民国时期,上海特别市的设立,以及由此产生的划界纷争,使得仅剩南部地区的上海县成为“暂缓接收区”,面临被撤销的风险。此后的县治迁移与扩界争端,不仅重构着上海县域社会格局,也造成县际关系的紧张。抗战胜利以后,在地方精英阶层的政治运作与国民政府的调解之下,上海县最终得以正式保留。省市勘界期间,上海县不同地区与群体在属县属市问题上的分歧,则削弱了地方社会的县域认同。城市化进程的时空差异与“调盈剂虚”的行政思维,既是民国时期上海县存废问题久悬不决的原因所在,也因此加剧了区域之间的城乡分化。

关键词:近代;上海县;城市型政区;地域认同

民国时期,随着城市化进程的持续推进,逐渐出现了以建成区为主体的城市型政区。1927年上海特别市的成立,既是从行政地位方面对近代以来上海城市发展的认可,也打破了上海地区固有的区划体系,并因其发展优势重塑着区域社会空间结构。尽管上海特别市自成立伊始便要求将其名称来源与地域构成主体的上海县全部接收,但上海县建制依然得以保留至20世纪90年代初。民国时期持续经年的上海县存废纷争,不仅影响着上海城市型政区的形成,也使区域政区格局与地方社会处于变动之中。

相对于传统地域型政区的研究,目前学界有关民国时期城市型政区的探讨较为有限,主要集中在两个方面:一是从宏观视角对民国城市型政区的形成原因与设立过程进行考察;一是以个案研究形式,从政区划界、治权归属、民意表达与城乡关系诸方面,对南京、成都、上海等市的设立进行讨论。总体而言,已有研究多关注城市型政区本身,缺乏从长时段与地域互动角度将城市型政区形成纳入区域社会之中开展系统探究。基于此,本文在充分挖掘档案文献资料的基础上,通过对民国时期上海县存废纷争的系统分析,考察上海城市型政区的形成对区域政区格局与地方社会变迁的影响。

一、市县划界与暂缓接收

宋元以来,江南地区的持续开发使得县级政区调整不断。在此背景下,至元二十九年(1292),松江知府仆散翰文以华亭县“民物繁庶”为由,奏请将县境东北长人等5乡改设为上海县,以上海镇为县治,仍属松江府。明清时期,受赋役改革与海防形势变化等因素的影响,上海与嘉定等县部分地区先后划出,分别设立了青浦、宝山、南汇3县与川沙抚民厅。嘉庆十年(1805),高昌乡15图划归川沙之后,上海县“所存者惟高昌乡十之九、长人乡十之三,计保十二,图二百一十四而已”,辖境较设县之初大为缩小。

在原有图保体系的基础上,咸丰十年(1860),上海知县刘郇膏为抵御太平军,以市镇为中心,将全县划分为城厢总局和20个团练局。由于团练局“就近匀配,分领各图”的便利性,战后“地方办事仍沿革段董、局董名义”。上海县以团练局为基础的分区传统,在光绪年间学政改革与宣统新政期间得到延续。1912年,为符合《江苏暂行市乡制》中“人口满五万以上者为市,不满五万者为乡”的规定,上海县区划调整为上海、闸北、蒲淞、洋泾4市和闵行等15乡。这一区划体系不仅维持到1927年上海特别市的成立,而且强化了市镇在基层社会中的中心地位。

上海自开埠以后,凭借便利的区位优势,在租界发展带动下,逐渐发展成为国内最大的工商业城市。北洋政府时期政局动荡,上海因其重要的政治、经济地位而被各方觊觎。1925年间的第二次江浙战争对上海地区造成严重破坏,“两省人士为求避免将来纷争,计划分淞沪为特别区,以作两省之缓冲地”。此后,迫于各界压力,时任江苏省省长韩国钧委派上海地方士绅筹备设立淞沪特别市,初步拟定以上海县北部、宝山县南部22市乡为特别市区域。由于区域、治权和市长人选等问题,淞沪特别市最终未能成立。1926年5月,孙传芳入主上海后设立淞沪商埠督办公署,虽将辖区范围扩展至上海县全境,却并未改变上海县的政区格局。

1927年5月,国民党中央政治会决定设立与省平级的上海特别市,明确其“不入省、县范围”,并拟定“以上海、宝山两县所属原有之淞沪地区为特别市行政范围,其区域之分划由市政府呈请中央核定之”。由于“淞沪地区”所指范围较为模糊,加之在区域划分问题上赋予了上海市政府一定的自主性,这一规定为此后的划界纷争埋下了伏笔。对于此项决议,江苏省财政厅厅长张寿镛在省政府政务会议上首先提出:“在省市范围尚未明白确定以前,一切旧有机关及税收,其原归省有者,仍由省政府办理,以免纷歧”,并请求国民政府指令上海市政府“速行会商划分省市范围”。由此可知,在上海市区域划分问题上,江苏省政府首先考虑的是治权与税收等切身利益的受损情况。

针对江苏省政府会商划界的提议,上海市政府在成立之初,便明确“淞沪地区”为原淞沪商埠督办公署辖区,“即以上海县全境及淞沪警厅所辖之宝山县境为商埠区域”。在此基础上,上海市政府还依据《上海特别市暂行条例》第5条“本市因租界收回而更定范围、时势需要而扩大区域,得由市长呈请中央核定之”的规定,“因地理上、民情上等各种关系”,要求将宝山、青浦、松江、南汇等县的大场等乡划入,以“足使上海发扬光大为世界贸易之重镇”,并且催请江苏省政府“派员会勘”。

为此,9月初,江苏省政府决定委派严师愈前往上海会勘界址。由于严师愈个人对上海建设计划的认同,10月15日召开的省市划界会议决定“上海特别市区域以上海市政府呈请国民政府文内所定之区域为范围”。与此同时,因担心上海县划入特别市以后被撤销,除上海、闸北外的上海县17市乡总董顾孝清等人联名致函上海县政府、上海市政府与严师愈,主张上海市区域应当以上海、闸北两地为界,“其他十七市乡多属农田,即间有小小市廛,不过贩卖零星食物而已”,不应“于无市之地而强加以市”,反对划入市区,进而强调“盖自治中心以县为单位,未可置市而废县也”。此外,之前曾积极要求加入淞沪特别市的七宝乡,因部分民众风闻划归上海市后土地等捐税增加,也在10月18日省市划界代表前往当地勘察时集会抗议。

为争取主动,上海市政府第一时间便将会议结果呈报国民政府,并公布于众,以期各方能够认可这一既成事实。在得到国民政府“应准备案”的批示后,上海市政府正式发布了《本市区域划定布告》,敦促上海等县做好交接准备。由于上海等县反对划入市区态度坚决,加之省市之间在治权、税收等问题上尚未展开磋商,时任江苏省政府主席钮永建拒不承认此前省市划界决议,认为“上海特别市之进行手续绝对错误,只与县乡接洽,不与省政府磋商,于是特别市与人民之情感上即发生隔膜”,辩称“上次严委员到申,系由民政厅所派专为调查七宝乡之纠纷,并非省政府代表。故严委员与特别市所作之事,省方绝对不能承认”,要求“在省市区域未曾划清以前,一切仍旧”。即便上海市市长张定璠多番解释,仍无济于事。

在上海市政府看来,其之所以坚持要求废除上海县原因在于两者职能重叠:“一个行政区域有两个同等政权,则行政上之积极争议、消极争议,必将纷然而起。若每事必先协商则患在迟延,不先协商则患在误会。且一种政务而有两个机关主办,官民均感困难,实亦无此政体。”此外,上海市政府还主张依据“分地制”,即按照区域归属划分治权,正面回应了江苏省方面的利益关切。省市各方固执己见,转而向国民政府寻求解决办法,勘划界址与治权移交事宜陷入僵局。

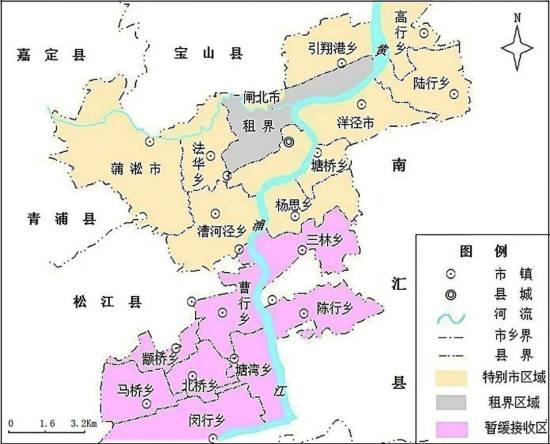

为妥善解决江苏省与上海、南京两市间的划界问题,国民政府于1928年3月15日召集有关各方代表召开“省市治权问题案讨论会”。经交涉,各方最终在上海市区域问题上采取折中方案,即将上海县属陈行、塘湾、北桥、颛桥、马桥、闵行、曹行和三林8乡列为暂缓接收区(见图1),“俟等事业进展,有接收必要时,再行呈报国府并商请江苏省政府,令饬各该县将治权移交”,并且规定上海市在接管上海等县区域与税收的同时,“上海县如因县域之一部被上海特别市接收而致行政经费短绌,由上海特别市政府补助之”,以缓解江苏省及上海县的抵触情绪。

就在上海市政府积极准备接收上海等县的区域与治权时,却再次遭到抵制。上海县长江家瑂先以“候民、财两厅派员,将地方情形及税收数目调查明确,复候核夺”为由不予配合,后又指出屠宰税附税、积谷等款产“虽坐落市区域内,而所有权完全属县,与市产不相牵混者也”,且事关地方事业之运行,“不能随区域变更”。为尽快解决区域归属与税收权限等问题,上海市政府再度请求内政部派员会同省市双方办理交接事宜。在内政部主导下,各方多次协商,最终上海市方面在忙漕等省税、教育经费与公款公产问题上做出让步,并承诺按月贴补上海、宝山两县经费,划界问题才达成一致。上海县北部11市乡于7月9日由上海市正式接管。

二、迁治纷争与扩界困境

上海县虽因南部8乡地区的暂缓接收而得以保留,但随着市县划界工作的完成,原位于城厢地区的县治迁移问题日渐突显。对此,江苏省政府“亦有早日解决之意”,因而指派陈惟俭前往调查,商洽迁治事宜。然而,上海县方面鉴于市县划界以后,“所辖只有八乡,综全县而言,住户仅逾二万,市集不足三里,区域之小,赋税之微,为他县所仅见。以之列入一等,不但名实难副,且入少支多,终有难于为继之日”的状况,主张“尚有别种问题,应在迁治以前先行解决者”。首先,根据省市决议,上海县名义上仍为上海市的暂缓接收区,虽然“现在之市府并无急于接收之意,但乡区民众以为悬案未决惴惴不安,当此策砺建设时期而民众殊乏建设之兴味”,因而上海县长陆龙祥请求国民政府“确认上海县治之永久存在,明令上海特别市取消‘暂缓接收’字样”。此外,考虑到县治迁移“须有大规模之建筑,便需多量数之金钱”,并且上海县“除闵行、三林二乡稍有市集外,其他均是贫瘠之农区”,陆龙祥还要求准许处理市区范围内的县属公署“为迁治之费”。在其看来,只有上述两项问题得到解决,县治选址与区域扩充等事务才能得以开展。上海县治迁移的复杂性也由此显现。

即便如此,为推动迁治工作的进行,陈惟俭主持组织了上海县迁治筹备委员会,负责“讨论一切进行事宜”。此后,江苏省民政厅又委派林文琴到沪,与市、县政府协商解决迁治经费与选址问题。与此同时,江苏省民政厅鉴于上海县属8乡区域狭小,出于减少行政开支的目的,要求合并为6乡,引发了地方社会的不满,“均以区域太广,防务难周,且与设施、行政甚感不便……均一致主张暂请从缓”。此外,颛桥区长还最先提出了扩充县境的意见,以“施政上之便利”为由,主张将松江县属的颛桥乡部分划归上海县。由此可见,上海特别市的成立,不仅影响着上海县区划调整与治所迁移,随着上海县扩界主张的提出,进而对区域政区格局与社会关系产生了深刻影响。

此后,陈惟俭依据调查情况,向江苏省政府提交报告,指出了上海县治迁移的必要性与紧迫性,“上海县自县、市区域划分后,其县政设施均在乡区。今县政府及县属各机关寄托于市区以内,而于办事上呼应不灵,动多阻滞”,进而建议将县治迁往闵行镇,并且陈述其理由:“闵行一镇为上海各乡中最繁盛之区,商业发达、人烟稠密,濒临黄浦,扼水道之中心。陆路则有沪闵长途汽车,是以水陆交通均极便利。且有水、陆警及盐务缉私队、保卫团等武装团体,维持地方绰有余裕。县治地点以此为宜。”与之相应,在县治选址问题上,上海县还有部分人士倾向于北桥镇,“以为闵行地点偏南,北桥似较适中”。

此外,基于对上海县社会经济状况的调查,陈惟俭还提出了扩充县界的观点,“当此训政时间,百废待兴而建设事业在在,需要多量之金钱。若以现在之八区论,范围狭小,地方枯瘠,财政上已无调节之力。应将县区设法扩大,以裕收入而资发展”。南汇县周浦乡插入上海县三林、陈行两乡之间,以及黄浦江沿岸的杜家行等乡,在陈惟俭看来,“距南汇县治甚为穷远,大有鞭长莫及之虞。如果划并上海则地势既复整齐而管辖亦觉便利,是乃两得其宜也”。对于上海县将颛桥松江县属部分划归其管辖的主张,陈惟俭也予以支持,“若以春申塘之南划归上海,则颛桥得有适当之区域,而办理地方事业可免掣肘之病”。

陈惟俭的选址建议得到了江苏省民政厅的支持,“缪民厅长已决定闵行为县治地。盖该镇面积、人口均较其他各区为大”。由于市县之间的治权交接工作尚未完成,上海县政府将“现在县府地基、房屋变卖,藉作迁治经费及在闵行建造新址之需”的计划难以实施。即便江苏省民政厅表示“已会同财厅积极筹措”,但上海县治迁移计划终因经费问题而搁置。之后,在民政厅的要求下,上海县政府编制了迁治费用,共计67000余元,却因“经费太大”被否决。此时,由于县治选址与地方社会关系紧密,上海县内部对于县治选址问题再生分歧,“有谓闵行虽为商业繁盛之区,而位置远在县南并不适中”,迁治问题“无形稽延”。为此,1929年7月24日,国民党上海县党部召集各党政机关及区代表商议县治迁移问题,确立“地点适中、水陆交通便利、易于建设”3项原则。在此基础上,各方代表经讨论,决定在东沟、北桥、闵行3地取舍。

最终,经上海县内部多番磋商,位置居中的北桥镇取代闵行镇,被确定为县治新址,“至于此次迁设北桥,而不移闵行原因,盖一因闵行素为商业发达之区,毋庸再行振兴;二因北桥位居全县中心。如县府迁设该处,一可藉此兴立第二市场;二则于办事上、策应上,均较闵行之远居县南,便利多多”。上海县政府希望通过迁治北桥而平衡区域发展差距和重整县域社会格局的策略显而易见。迁治决定得到江苏省民政厅批准以后,上海县政府便开始组织成立估价委员会,着手将旧有房产变卖,以充作建设经费。然而,因财力有限,上海迁治事宜一直延迟。直至1931年初,上海市政府确认购买旧县治地基、房屋后,资金问题方才解决。经过近两年的设计、征地与建设,1933年3月,上海县政府正式迁入北桥镇新址办公。

随着县治迁移工作的完成,扩充县界事宜再度被提上议事日程。1934年5月,上海县第3次行政会议期间,黄蕴深等议员延续陈惟俭的观点,以县境狭小、“便利行政”为由,要求将松江县属颛桥、朱家巷、长桥等地和南汇县属中心河、周浦等9乡划归上海县,并且形成决议,由上海县政府转呈江苏省政府。然而,当江苏省政府委派苗启平会同上海、松江、南汇3县进行实地查勘时,却遭到松江、南汇两县民众的抵制“,均反对重划,要求维持原状,并各呈递请愿书。而南邑人士反要求将上海县属之三林、陈行等处划归南邑”。南汇此举同样招致上海方面的愤慨,各团体相继集会抗议,予以谴责。上海县的划界诉求,非但未能改变其与松江、南汇间的边界状态,反而引发了与两县之间的矛盾,导致区域社会关系的紧张。

三、接管冲突与建置保留

抗战期间,日伪政权曾将上海县更名为申江县,整体划归上海市管辖,并将县治迁往闵行镇。1945年9月,为妥善解决伪“上海特别市县政管理处”所辖上海、松江等7县的接管问题,江苏省、上海市与上海市地政局三方举行会谈。会谈期间,要求接管上海县、宝山县等原暂缓接收区档案的主张未遭到江苏代表的明确反对,上海市政府便以“其未经接收各该区地方治安至为重要”为由,命令上海市警察局派员前往接管,“先行维持治安”。在上海市派员接管三林区警务时,上海县以未接到江苏省政府命令为由,拒不移交。为此,上海市政府再三致函江苏省政府,说明接收上海县的紧迫性与必要性,“对于市政之整理、复原影响颇巨,且各该地区秩序紊乱,闾里未安。当次(此)冬防加紧之际,自非早日划清管辖范围,不足以集中力量维持地方安宁”,并且委派地政局局长陈石泉前往镇江,与江苏省政府接洽。

与此同时,上海县对上海市频繁派员考察、筹划设立警察分局等行为表示强烈抗议,认为其“实属有碍复员工作”,要求“迅予制止”,并且声明“在未奉行政院明令将县、市划并以前,请勿擅自接管,以利公务而明系统”。此后,市、县之间在三林区警务接管问题上再度发生冲突,以至于上海市警察局杨思分局三林派出所警长李和明遭到扣押。尽管上海市政府谴责上海县政府“显属藐视政令,妨害公务”,但也深知“实因苏省府迄未令饬所属有关各县遵办核交,致有如本案冲突事件发生”。对于上海市尽速移交治权的意见,江苏省政府虽未明确反对,却表示“现正咨请内政部抄录有关档卷,一俟查明档卷之后,即行派员偕同江苏省地政局长等莅沪开会,讨论移交事宜”。上海县归属问题也因之迁延不决。

上海市对接管上海县的一再坚持,使上海县仍面临着建制被撤销的风险。因而,上海县人士、原江苏省政府主席钮永建致函内政部部长张厉生,请求保存上海县。钮永建首先强调“奉派来东南宣慰”的身份,实有暗示其意见之重要性的意味。对于抗战以前上海市与上海县之间的关系,钮永建称之为“守望相助,相处甚得”,进而指责战后上海市在三林、马桥等地接收警权,“意图合并于市”的行为,使得双方冲突不断。尽管钮永建承认“此在市方固为扩大范围,谋将来工商业兴发,众所需要”,但也指出市县划界以后上海县的种种困境,称“若将残余部分归并于邻县或沪市,不特在地理形势上感觉困难,其人情、风俗年久积习,一时改变不易,欲勉强为之,将问题丛生,决非善法”。此外,钮永建还认为抗战胜利后,租界地区全部收回,上海市区范围已经得到扩展“,充实与整理颇感不易,恐十数年内,尚不能兴发”。距离较远的上海县,不应成为“市区之尾闾”,反而应当争取主动“,发表民意,自力更生,建设一所新上海县”。钮永建特别强调此为全县民众的心愿“,不能不代为陈述”。因此,钮永建坚称“保存此县,事实上无损于市,而留此有志建设之县,颇有助于省”。至于市县同名的问题,钮永建以纽约市与纽约州的关系为例,认为“上海市之外因时存一上海县,或亦不致贻笑世界,此乃小节,似不应据为理由,而故拂民意也”。因而,钮永建请求内政部尊重民意,维持抗战前上海县原有辖境,“以符合全县人士之望而利县政之进行”。钮永建作为原江苏省政府主席,其有关保留上海县的意见,不仅具有一定的代表性,也对内政部在上海县存废问题上的态度产生了重要影响。

钮永建去信不久,内政部便要求上海市政府与江苏省政府协商勘划市县区域,“俾市县联系互动,共进繁荣。至上海市县同名易滋混淆,应请江苏省政府酌将鲜明更改,报部核办”。此项命令也表明了内政部保留上海县的主张,因而得到江苏省政府的积极响应。即便如此,上海市政府仍坚持己见,要求接收上海县,并且派员前往上海县北部地区办理税收,致使市县之间接管冲突升级。江苏省政府则主张由内政部派员主持会勘,并且要求上海等县“在未勘划以前,所有该县原有辖区内一切行政事务,自应照旧管理”。

对于省市双方的诉求,内政部在进行系统分析的基础上,认为:“就法理方面言,各该乡应由上海市政府接收。惟该市面积原有三千五百余方市里,为全国各市之冠。现又接收公共租界及法租界市区,更形扩大。而上海、宝山、松江、青浦、南汇各县面积均甚狭小,如再将上开各乡划出,恐难具备设县条件。故就事实方面言,不无困难之处。”在此基础上,内政部提出抛开原有“暂缓接收区”问题,由省市双方“就目前现实需要,妥为划分市县界域,俾可并存互助,共臻繁荣”的意见,得到了国民政府的批准。

1946年6月,依据内政部意见,江苏省政府指派惠晋、龚谨2人赴沪,与上海市政府会商划界事宜,并且将“不妨碍上海、宝山等县设县条件”作为双方会谈的前提条件。因此,6月22日至29日,尽管省市代表先后举行两次会议,但是上海市方面以其都市计划为由,依然主张“上海市之面积不特不能缩小,并须设法扩充”,坚持将上海县等区域完全接收;江苏省方面则不仅认为租界已经收回,上海“必须集中力量加以整理,似可无须扩展至郊区”,而且要求上海、宝山两县的警察、教育经费仍由上海市补助。双方在区域划分与经费贴补方面难以达成共识,会议并未取得任何进展,反而进一步激化了矛盾。为尽快平息省市之间因界址不定造成的区域冲突,11月14日,国民政府明确“已接收各乡镇仍由沪市管辖,以前补助契约应继续有效,增加倍数由县市各派代表洽商”,对双方诉求进行了调和,并且要求内政部派员会同省市代表前往纠纷地区查勘,以期早结悬案。

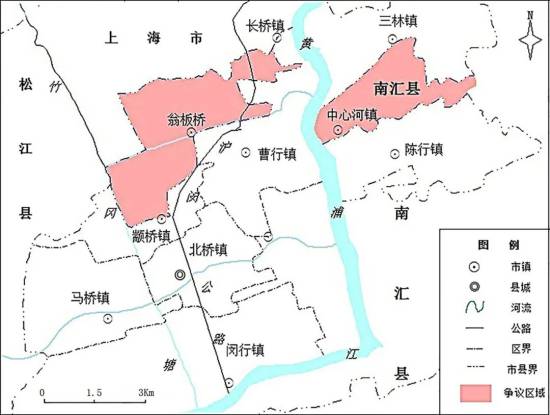

1947年3月,在前期勘察的基础上,内政部召集省市各方在南京举行划界会议,但仍未能调和相互之间的分歧。因而,基于对省市双方诉求的掌握,国民政府依据内政部提议,最终决定在保留上海县北桥等8区的基础上,考虑到“莘庄区东部原属松江县辖,因邻近上海县治北桥镇,改划则易于治理。周浦区西部原属南汇县辖,因嵌入上海县属三林、陈行两区之间,施政极为不便。且上海面积远较松江、南汇为小,人口亦较少”,“为调盈剂虚起见”,将莘庄东部、周浦西部划归上海县(见图2)。上海市政府为争取江苏省方面在宝山县大场等地区移交问题上的配合,对于这一决定表示赞成。上海县的存废纷争正式宣告结束。然而,将莘庄东部与周浦西部划归上海县的决定,与两地积极要求加入上海市意见相悖,引发了地方社会的强烈抗议,使得上海县实际管辖范围仍维持8区格局。

四、地方利益与内部分歧

1928年市县划界以后,北部精华地区的划出,使得上海县政府财力捉襟见肘,无力推进地方建设。这一问题在抗战胜利以后表现更为突出,不仅促使上海县一再要求扩充县界和上海市继续予以经费贴补,更引发了部分地区民众的不满。与之相对,上海市在对邻近乡镇短暂接管过程中所展现的优势,增进了当地社会的好感,进而导致上海县不同乡镇之间在归属问题上产生分歧。1946年底,由内政部派员会同省市代表开展的勘界活动,为要求划归上海市的区域提供了契机,于是相关请愿活动随之展开。

毗邻上海市龙华区,位于华泾港以北的长桥镇“虽隶县属”(见图2),但在抗战胜利之初即被上海市接管警务,“祗以划界未曾决定,以致虚悬迄今”。因而,长桥镇泰隆花厂经理陈梅泉等700余户联名致函上海市长吴铁城,率先表达了划归上海市的意愿。在陈梅泉等看来,由于长桥镇地处县境边缘,“县政一切设施未能普遍顾及”“所谓县属者,仅名义而已,实受惠于钧府者多也”。此外,位于长桥镇南的华泾港,“东出黄浦江,西接春申塘”,河道平直,“实为市县之天然界限”。长桥镇的突出,造成市县之间界址错杂,不便管理。因而,陈梅泉等主张“若以属处划并市区,非但上海市第26区界限可以完整,且使上海县辖界不致有所畸形”。长桥镇民众的这一提议得到了上海市勘界代表徐洪奎的认可,“有华泾港直接春申,原为本市与上海之天然合理界限”,建议市政府将其划入。

此外,隶属关系差异对不同社会群体利益影响的区别,使得上海县部分地区内部在属市属县问题上存在争议。位于浦东的三林区,自1945年9月上海市试图接管当地警务起,便成为市县双方争夺的重点区域。在上海市看来,依据其“都市计划”,三林区的划入有助于浦东地区市政建设的实施,因而坚持要求接收。1946年12月初,内政部与省市各方代表前往闵行、三林勘察时,却遭到了当地人士的抵制,“七宝、莘庄、大场等处民众绝大多数均愿属市,闵行、三林、马桥、北桥等处则反是,民众意向虽殊,情绪激烈则一”。鉴于此种情况,上海市勘界代表态度发生变化,向市政府建议除三林划入市区外,“至其余马桥、塘湾等地区,实际上如接收困难,似可暂缓”,放弃了此前要求整体接收上海县的主张。

此后,国民党上海县第4区党部代表龚守藩、三林镇镇长文辉汀与各乡乡长联名致函江苏省民政厅,反对划入上海市。他们强调上海设县历史悠久,并且仍主张扩展县界,“将南汇之中和乡划入上海县治,使县治区域益成完整”,以激发民众爱国意志。进而,龚守藩等“以居民十之七八为农民故也”为由,表达了对划归上海市的担忧“,一旦划入市区,则市区习气势必随之侵入,良莠杂处。本县居民固有之优美德性将随泯灭无遗,导朴入漓,至为不取”,并且从“上海市居民来自各地,思想复杂,对治安之维持,显为困难”和“市区工潮有发生,而工潮之发生足以影响居民生活之安宁”两方面,阐释上海城市社会存在的管理、治安等问题。自称“民等”的龚守藩等三林地方官员从社会治理角度,阐发反对划归上海市的理由,既反映出部分地方上层人士基于传统认识与自身利益考虑,对上海城市社会存在一定的偏见,也间接说明当地与上海城区间联系尚不充分。

三林地方士绅在省市勘界期间的这一举动,引起了部分民众的不满。为表明加入上海市之意愿,陶凤麒等人向上海市长吴铁城呈请,称龚守藩等人的抵制行为,“限于私见,昧于正义,倡言虚无缥缈之抗倭谬说,作阻碍发展大上海之藉口”,并且指责“彼辈依仗何等特殊背景”。另外,针对12月5日勘界代表在三林考察过程中遇到的抗议行为,陶凤麒等解释为龚守藩等人“强奸民意,滥贴标语。于各专员实地视察,采访民意之际,竟乃暴力威胁,阻止发言”。因此,陶凤麒等以求“生命之保障”为由,请求上海市政府“准予最短期间,迅速划并市辖,而慰民意”。值得注意的是,在请愿代表名单中还有上海县第4区党部代表卫其泽的名字。通过对比可知,三林区要求维持上海县治的主要为地方行政人员,主张划归上海市的则以普通居民和商户为主,显示出归属问题与地方社会利益之间的密切关系。

尽管由内政部主导的勘界事宜已于1946年底结束,但是由于省市之间意见难以统一,归属问题尚无定论,部分地区要求划入上海市的呼声不仅未曾消退,反而更加强烈。抗战胜利以后,仍旧分属上海、松江两县的颛桥镇,“一镇分治,警政既不统一,宵小易于匿迹”。行政归属不清,使得颛桥“地方事业之兴革,亦因主管机关之各自为政,迄无改进”。同时,途经颛桥镇的沪闵公路恢复畅通,增进了颛桥与上海市区之间的联系(见图2)。因此,尽管与市区之间尚有距离,但在当地人士看来,则是“地毗沪市,人民生活习惯、经济文化等,与沪市有密切联系”。与之相反,上海、松江两县对颛桥缺乏建设,造成“学校稀少,师资低落,在乡村小学毕业之学生欲向市区升学者,每感程度不足而失学”。此外,依据上海市的“都市计划”,颛桥地区乃是规划的重点工业建设区域。因而,在上海县颛桥镇镇长沈文彬与松江县颛桥乡乡长倪克孝的主导下,颛桥各界联合致函上海市政府,“为求复兴地方建设起见”“为提高教育文化计”,更为地方发展“一劳永逸计”,请求将颛桥地区划入市区。

即便上海市方面此前一再坚持要求接收上海县全境,但鉴于江苏省方面的抵制与上海县内部分歧,“为谋合理解决”划界纠纷,放弃了接管上海县的主张,“待本市都市建设发展至有接收必要时,再行接收”。同时,虽然长桥、三林等地要求划归上海市的努力最终未能如愿,却反映出了其原有上海县域认同的消解。建国初期,在处理因工业建设而产生的闵行镇管理问题时,上海县为享受市区待遇转而要求撤销建制,划归上海市管辖。至1958年,为推进上海城市建设,上海、青浦等县才得以划入上海市。

五、结语

民国时期上海县存废问题的产生,反映了上海城市型政区的形成过程及其对区域社会的影响。相对于传统地域型政区划分过程中主体部分的稳定,上海特别市以城市建设为由的划界主张,不仅动摇了上海立县基础,更导致江苏省与部分地方士绅利益受损,因而遭到省、县与地方社会的强烈反对。“调盈剂虚”作为省市划界纷争中国民政府平衡地方利益的主导思维,使得上海县经历了由“暂缓接收区”到最终保留建制的转变。上海市辖区也因之得以局部调整。县境缩小引发的区划调整风波与县治迁移争论,在重塑上海县域社会格局的同时,也显示出晚清以来形成的以市镇为中心的基层区划传统在地方事务中仍发挥着主导作用。与之相应,上海县先后两次的扩界尝试,造成了县际关系的紧张,并以此进一步将上海设市的影响传导至区域社会。

民国时期上海县存废问题的久悬不决,既是城市化进程时空差异在行政区划上的体现,进而又制约着城乡格局的演变。尽管在上海特别市成立之初,上海县17市乡绅董基于自身利益反对划入市区,但其相关陈述也表明了当时上海城区对周边区域的辐射限度。抗战胜利以后,由上海县各乡镇在属县属市问题上的分歧可知,仅北部长桥、颛桥等地因地缘、交通因素,与上海城区间联系日渐密切,要求归属市区,上海县大部尚未纳入到上海城市化进程之中。这也是上海县得以保留的重要原因。中华人民共和国成立以后,以闵行为代表的上海县地区逐渐成为上海城市发展的重点区域,城乡分立政区格局的阻碍作用日渐显现。因而,1992年底,为“理顺城乡管理体制,实现城乡一体化,加快区域经济的发展”,上海县才与闵行区合并为新的闵行区。