摘 要:百年前的庚子国变给北京城及其居民带来了空前的浩劫。清代宗人府职掌皇族属籍,本应对数以万计的皇族人口的生命安全负责,然而在新近开放的晚清宗人府档案中却可以看到:宗人府在庚子国变前后的表现实有颟顸无力之嫌,不仅未对迫在眉睫的战争灾难做过认真准备,而且在八国联军占领北京期间还陷入比其他部院衙门更为严重的瘫痪。两宫回銮后,宗人府恢复办公,从此便开始为窘迫不已的财政、积压已久的日常业务、战争中的皇族生命财产损失统计及抚恤等难题疲于奔命,对上难以承办,对下无从管理。这种混乱无力应主要归因于宗人府本身的制度缺陷,而清朝的惨败又将这一先天不足急剧放大。

关键词:宗人府;庚子国变;殉难;恩赏

清代宗人府设立于顺治九年,于1924年随逊清朝廷一同消亡,其主要职官除府丞外均为王公宗室,所掌管的亦均系皇族事务。可以说,清宗人府是由爱新觉罗一族缔造、专为爱新觉罗一族服务,具有中央政务部门和宗族事务机构的双重面貌的特殊机关。学界以往对清宗人府普遍缺乏关注、了解不足:或以为宗人府乃政治斗争失败者的收容地;或将宗人府与内务府相混淆;更有甚者,直将宗人府视为无用赘余。实际上,在帝制王朝时代,对皇家一族的安排向来是一大要务,这在号称“帝制王朝集大成”的明清时期更是体现得淋漓尽致,清宗人府的地位和重要性不容低估。

庚子国变是晚清史上影响极为深远的一次浩劫,它对京畿和东北地区造成了严重的破坏,在此前清王朝历次外战败北中较少受到直接影响的京旗及东北皇族,也在此次兵燹中遭受了空前的生命财产损失——谓之“天崩地坼”之变,实非过言。宗人府在庚子国变中也必然遭受了巨大损失,并且理应在国变前后承担各项应急及善后工作,但相关研究长期以来却付之阙如,致使其具体情况仍然模糊不清,是以亟待整理。

研究宗人府问题,最重要的史料自然是宗人府档案。总的来说,以往能够大批量利用宗人府档案的学者较少。如罗友枝曾在其著作《清代宫廷社会史》中的“爱新觉罗氏的衰落”一节里选用过数件宗人府档案,以说明清宗室生活的穷困化。胡祥雨尝试将宗人府档案应用在法律史研究中,他认为清朝在其法治建设中有过一个渐次将各阶层、族群法律地位差距抹平的“常规化”进程,为此他从宗人府档案中选取了数件罪案作为论据。利用宗人府档案最多的学者当属赖惠敏,她在《天潢贵胄:清皇族的阶层结构与经济生活》和《但问旗民:清代的法律与社会》两部著作中都集中使用过包括宗人府全宗在内的清朝官方档案。前者主要讨论清朝皇族内部的阶层及其流动方式,各类皇族财产及其再生产、再分配方式等问题。后者则在第二章“清代皇族妇女的家庭地位”中对皇族妇女问题展开论述,较大地拓宽了清代皇族妇女史研究的道路。

近年来,中国第一历史档案馆(以下简称一史馆)将馆藏清宗人府全宗数字化处理后重新开放阅览,令宗人府档案的大批量利用成为可能。本文以原始档案为中心,就庚子国变期间清宗人府及皇族人口的损失情况,以及国变后宗人府的抚恤工作展开析述,以期对刚刚起步的清末民初宗人府研究起到抛砖引玉的作用。一切疏漏之处,敬请方家不吝赐教。

一、庚子国变的冲击与宗人府行政的瘫痪

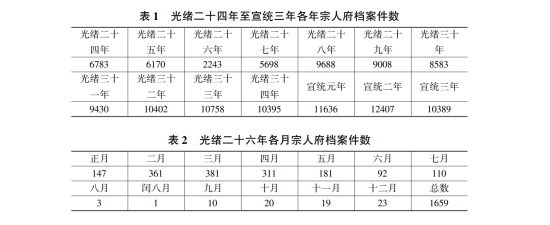

庚子国变对宗人府的冲击的首要表现,即办事能力的逐步丧失。为说明这一点,我们需要利用一史馆的档案目录检索系统,分别以光绪二十四年(1898年)至宣统三年(1911年)各年,以及光绪二十六年各月为条件进行检索。检索结果如表1、表2所示。

从表1、表2的直观数据来看,光绪二十六年宗人府档案数量之少尤为异常,具体到当年各月,更是在七月和八月之间出现了断崖式剧减。这与庚子国变期间,从清廷整军备战到北京沦陷,再至于收拾残局、停战议和的事态发展过程基本吻合,同时也间接地反映出彼时宗人府所受冲击之猛烈。

在八国联军攻陷北京前,清朝中枢曾经形成过一个以时任统领义和团王大臣庄亲王载勋为中心的备战体制,宗人府在这段时间里受载勋影响颇深。光绪二十六年二月初七日,载勋被任命为宗人府左宗人,他力主借义和团之力排外,因此博得朝野支持,成为主战王公的代表人物,旋即派任步军统领、统领义和团王大臣等职,负责主持城防和抓捕教民等备战工作。在现存档案中,载勋对宗人府旧有秩序造成影响的事例主要有两条。

其一发生在光绪二十六年七月初十日。当时载勋的堂弟暨宗人府候补笔帖式载胜企图逃亡被获,载勋上奏请求朝廷先将载胜送宗人府圈禁,再将自己送宗人府问罪,但宗人府最后只是将载勋拟为罚俸后抵销纪录了事。

载胜本身也是宗人府职官,其身份特殊且敏感,像他这样接近权力中心、理应知悉更多真实情况的人临战逃亡,显然会对军心造成动摇。因此,载胜的逃亡是负面影响极大的事件。载勋不管是作为大宗家长,还是作为城防主官,都应为这次严重失察付出更大代价,至少也该自拟更加严厉的处分。不过,俗话说“临阵不换帅”,既然最高统治者慈禧对此没有异议,宗人府自然只能心领神会地奉上这无异于“自罚三杯”的薄惩。而载勋的地位,也因时局的紧张变得坚若磐石。

其二发生在破城前夕的同年七月十七日。当天载勋主管的步军统领衙门向宗人府递交呈文,告知查出宗室凤林涉嫌买赃及开设烟馆,已由义和团团勇将其抓捕,凤林对罪行供认不讳,其他人等已由总理团务处处分完毕,现将凤林先行片送宗人府收管。

维持京城治安、司审各类人犯,原本是步军统领衙门的分内之事。载勋兼管义和团及九门,直行裁决断罪,自然不在话下。唯独事涉皇族,情况就不一样了。《钦定大清会典》规定,凡宗室觉罗诉讼,一律由宗人府会同刑部、户部办理。本案中,宗室凤林涉嫌开馆贩烟,属宗室刑名案件,按照正常流程,步军统领衙门应当录取口供后将凤林交送宗人府,由宗人府会同刑部进行下一步审拟。但在这件公文中,三言两语之间,步军统领衙门已自将案件料理完毕,只待宗人府收押凤林,这实有越权之嫌。古今中外,紧张的局势都会为当权者谋取权威提供便利——由载勋主管的步军统领衙门和总理团务处,轻而易举地打破了皇族刑名案件的常规审办流程。

综合两案可以看到,载勋此时处在备战体制的核心位置,掌握非常权限,即便是堂弟逃亡这种负面事件,也不足以动摇他的地位,反令以他为中心的权力架构更加强势,甚至开始视若当然地侵犯宗人府衙门的常规事权。

由于北京城随即被联军攻陷,以载勋为核心的备战体制也在顷刻间土崩瓦解。以宗令世铎为首的宗人府主官及有力王公自此长期“随扈西狩”,至于载勋本人则一度随扈,最终在光绪二十七年正月初三被朝廷追究战争责任,逼令自尽。载勋的死不仅是清王朝在对外战争中彻底失败的标志之一,而且意味着朝廷和宗亲的威信已经破产。战后宗人府在善后事务中表现乏力的直接原因就在于此——规模及权力较小的宗人府得以维持权威,主要借助其主官王公与皇权的威光。而在战后清算中,王公人人自危,加之宗人府主官长期“随扈”缺位,无疑令宗人府愈发势单力薄。

作为宗人府唯一的汉人主官,府丞本应努力填补权力真空、统率府务。从光绪二十六年末起,此职便改由盛宣怀接任,但这反使宗人府的虚弱加剧。盛宣怀是为策动“东南互保”在幕后穿针引线的重要人物,也曾在近代中国工商业发展中有过重要贡献,这无须赘言。清廷引他入京办事,本是为便于办理和议事宜,兼为一种褒奖。然而,盛宣怀到京后除办理议和大事外,仍一如往常,专注于筹办铁路和工厂等,且不久就调任工部,这对处在善后关键时期的宗人府而言,无异于雪上加霜。

另一个导致宗人府办事能力下降的直接原因,则是宗人府与各宗室族长、学长的原有办事联系网的隔绝。受战事影响,光绪二十六年八月仅有三件宗人府档案存留下来,其中两件系镶黄旗宗室族长桂格提交的红白恩赏申请,另一件则是由宗室族长提交的关于宗室家口在洋兵进城后死难殉国的报告。可见此时绝大多数宗室族长都无法继续履行职责,至于觉罗更是杳无音信。同时,宗人府与其他部院衙门也几乎失联。从档案中可以看到,直到光绪二十六年九月初,在京的清朝各部院人员才纷纷开始寻找据点设立临时公所,其中驻柏林寺的留京办事处成为临时中枢机关,它向宗人府下达了两个命令:其一,要求宗人府将亲王名衔立刻整理上交,以便给远在西安的慈禧太后贺寿;其二,要求从宗人府征调理事官、主事各一名到所办事。以此为标志,宗人府作为中央部院的对上职能初步恢复,但它对下的行政链条仍处于断裂状态,直到光绪二十七年下半年才得以恢复。所有这些情况都表明,宗人府必将在善后工作中遇到严重困难。

二、宗人府的财产损失与举步维艰

议和后,宗人府开始处理积存已久的各项工作,其中一项重要内容,就是对宗人府自身、王公府邸以及各旗、族皇族人口的生命财产损失情况进行统计。从档案所反映的情况来看,宗人府在战后多年内都处在极其严重的财政困难当中。为此,宗人府曾向朝廷递交一系列语气急切的上奏,希望朝廷能够敦促户部尽快拨放所有宗人府应得银两,以解燃眉之急:

窃臣衙门前因需款甚殷,曾于光绪二十七年四月初十日具奏恳恩饬部将臣库欠领二十六年夏、秋、冬三季并二十七年春季生息银两照数拨给……旋准户部将臣库应领生息银两,自二十七年春季起按季陆续开放,其二十六年夏、秋、冬三季欠领银两,屡经咨催……惟查臣衙门常年办公经费,并官员养廉,奖赏族、学长,岁赏宗室,以及恩赏宗室觉罗红、白事等项……在在均关紧要,虽由部库按季支领款项,现尚不敷发放,而宗室、觉罗人等平时仰沐皇仁,久已沦肌浃髓,迨兵燹后率皆饥寒交迫,望泽尤殷,其红白事件请领恩赏银两,现在愈积愈多……臣等素谂时局艰难,部库帑项奇绌,但使款可自筹,又何敢一再渎请。惟臣库别无应进之款,而欠放各项又皆迫不及待,臣等公同商酌,仍恳天恩饬下户部,将臣库欠领二十六年夏、秋、冬三季连闰生息银两三万两,无论如何筹措,先行拨给,以济要需。

从奏文中可见,宗人府早已奉旨,应由户部将光绪二十六年夏季到光绪二十七年春季四季银两拨放,结果宗人府银库仍只领取到光绪二十七年春季一季银两,此后屡次向户部催讨无果,无奈之下,才再行上奏。由于“宗支”人口大量繁衍,又不能自谋生计,以致从闲散宗室、觉罗,到宗室族、学长,乃至在宗人府当差的官员,都要依靠宗人府发放的各类养赡、恩赏钱粮维持生计。这种依赖早已深入骨髓。但此时宗人府的地位已不比往日,即便是朝廷下旨,也不能帮助宗人府立刻得到现银。

在另一件奏稿中,宗人府就其困苦异常的原因作出进一步说明:

查臣衙门银库每季由户部支领生息银九千两以备开放宗室、觉罗红白事恩赏,并官员养廉奖赏,族、学长岁赏,宗室以及臣衙门常年办公经费等项。近年以来宗支繁衍,应放各款较前增多,向恃昔年臣库积有余存,开放尚不致拮据,庚子之年,库存银五万九千余两丢失一空。

根据这篇奏稿的叙述,宗人府原有的每季九千两生息银,早已因皇族人口繁衍过多不足敷用,要使用库存贴补,但关键的宗人府库银已经在国变兵燹中损失殆尽。此时宗人府除去常规的养赡银两和红白恩赏需要拨放以外,还要为那些庚子国变的殉难者措办恩赏银两,这根本是“巧妇难为无米之炊”。因此,宗人府格外重视户部欠银,视之为救命稻草。

从有限的国力中挤出足以供养千百倍普通民众的资源,对皇室成员破格优待,这是帝制统治下的应然状态。从宗人府的角度出发,为皇族人口发放养赡、恩赏等各项银两,自是最紧迫的“要需”,无论处在何种情况下,都不能动摇这一原则。但是,庚子败战已经让朝廷的威信失坠,任何“自古以来”都不再通用,甚至“国体”是否能够维持下去,都已是个疑问。宗人府此时除了向朝廷苦苦哀求以外,竟再也无计可施。

除去库银丢失外,各类办公资料、固有资产损失也令宗人府难以招架。直到光绪二十七年八月,也即“西狩”人员启程返京前后,宗人府左司才开始清查此前数年的稿件案卷,发现大部分已经残毁,水牌、账簿等都需要重新缮写制作,仅此就需要一百六十一两,而黄档房此前因当差人员“清苦异常”所申请的特别津贴银,也不过区区五十两。十月初十日,黄档房又发现宗人府经历司、左司、右司、黄档房等部门则例均荡然无存,“遇有应办事件无所遵循”,只好继续向银库申请拨款重制。可见从光绪二十六年末到光绪二十七年十月,宗人府各部门都是在“无所遵循”的情况下勉强办事,其中有多少错谬混乱,已不难想见。更直观的例子是战后宗人府空房门锁修缮之事。宗人府空房一向具有非寻常牢狱可比的政治敏感性。乾隆年间,宗人府曾经要求工部代为维修圈禁用房,遭到婉拒,工部给出的理由就是担心匠人可能扰乱圈禁重地秩序。联军攻入北京后将宗人府空房门锁捣毁,空房内关押的犯罪皇族均被逐出,在此后数年间,至关重要的宗人府空房大门竟一直没有门锁,甚至管理空室处直到光绪三十一年五月还在呈文索要门锁。宗人府的百废难兴,由此可见其极。

至于各王公府邸的“紧要物件”,如随爵金银档册、御赐物品、仪仗军器等典仪物品的损失状况,也甚为严重。在宗人府向各王公府发出统计相关物件遗失状况的通知后,各府邸纷纷递交报告、呈文。如顺承郡王门上便报称历代福晋银册遗失数册,随爵豹尾枪、仪刀、弓箭、撒袋等遗失无存;正蓝旗奉恩辅国公意普报称府内丢失梅针箭五百枝、撒袋一分;镶红旗奉恩镇国公全荣门上报称府上军器等物一概焚毁无存;肃亲王门上报称御赐陈设及袭封册宝等荡然无存;等等。不难想见的是,同这些具有象征意义的仪仗类物品一并遗失的,还有关乎生计的账册银两、器物用品等。

从宗人府对其本身及王公府邸的损失情况的统计结果中可以看出,虽然在王公中间没有出现像无爵闲散皇族那样大量殉难的情况,但就连身处统治集团顶层的他们,也已在战乱中遭受无情的洗劫。在庚子国变的风暴席卷下,清皇族群体根本没有人能够真正免于蒙难,庚子国变掏空了清朝皇族们的家底,令他们在国变之后普遍陷入困苦凋敝的境地。自顾不暇的宗人府,要在如此艰苦的状况下展开抚恤工作,其难度可想而知。

三、庚子国变后宗人府的抚恤工作

在整个庚子国变时期的宗人府档案中,最令人触目惊心的,便是数以百计的低爵、无爵皇族及其家庭成员的殉难报告。除误报、错报以及一小部分死于乱兵杀戮以外,绝大部分死难者都是自戕殉国。缺乏财力和人手的宗人府本身不具备查清宗室觉罗殉难人口具体数量的条件,需要依靠各旗、族向上汇报才能办理,因此,相关报告直到光绪二十七年八月后才陆续呈交宗人府。统计核实殉难者信息、发放恩赏银两、同吏部协调荫封事宜等一系列善后工作,从此成为清末宗人府日常政务以外的重大负担。

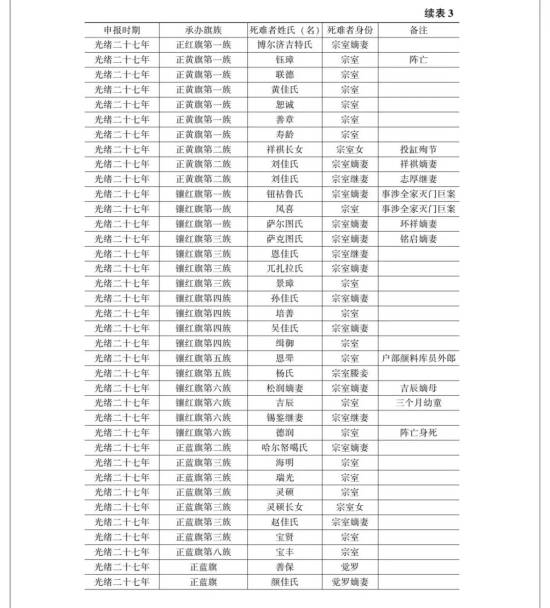

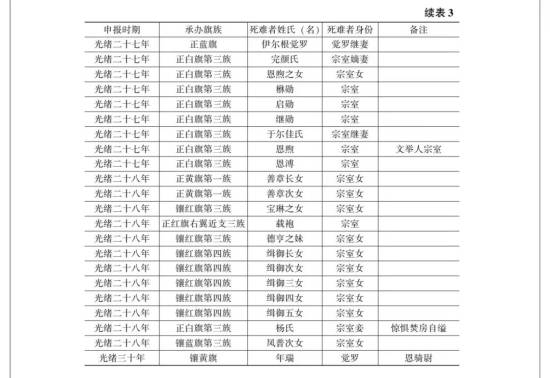

在一史馆的档案系统中,笔者对庚子国变中的殉难报告进行了全面检索,共得记录505条。经过逐条研读,笔者将考察对象限定为宗人府实发过恩赏银两的殉难者,综合其旗族、姓氏(名)、身份等信息,形成统计表格(见表3)。

尽管宗人府档案本身存在损毁和疏漏的问题,但通过表3仍可推导出很多重要信息。首先需要明确的是,绝大多数的殉难恩赏都在光绪二十七年开始办理,说明直到两宫回銮之后,宗人府才有此余力。从人口分布来看,庚子国变中的皇族死难者来自各旗各族,其中又以镶红旗和镶蓝旗人数居多,这表明各旗族的居住地与殉难人口分布间有因果联系。宗人府对殉难者中的宗室、宗室女以及宗室原配嫡妻,每人给发50两恩赏银,宗室继妻、妾每人给发30两恩赏银,觉罗和觉罗嫡妻每人给发15两恩赏银,觉罗继妻、妾每人给发12两5钱恩赏银。宗室与觉罗虽然名义上都属于皇族人口,但在抚恤标准上存在鲜明的等级差距,可见皇族内部的远近亲疏是十分明显的。或许正是因为如此,在国变中选择殉国的觉罗男女人数颇少,仅有觉罗2人、觉罗嫡妻1人、觉罗继妻1人,共4人。绝大多数殉难者都出自宗室家庭,有男性宗室34人(含奉恩将军1名)、宗室女14人、宗室嫡妻19人、宗室继妻10人、宗室妾3人。以上宗室觉罗殉难人口共84人。

值得注意的是,殉难宗室妇女共46人,在殉难人口总数中超过一半,这一结果的背后有着复杂的成因。

一方面,宗室妇女在家庭中处于从属地位,无法摆脱作为家主的男性宗室的宰制。尤其庚子国变爆发时,男性宗室中普遍存在要求捐躯殉国的“忠义情绪”,例如著名的“宗室特出之英”寿富,就因不堪忍受亡国之痛,在城破次日带领家属一同赴死。可以想见,部分宗室妇女的死亡是由男性家长的裹挟造成的,这使她们被迫成为“守节”这一道德桎梏的牺牲品。

另一方面,在宗室妇女中也存在强烈的排外情绪,早在庚子国变爆发前即有此迹象。光绪二十一年闰五月,宗人府先后收到总理衙门和步军统领衙门的咨呈文书,获知城内苏州胡同住有一位平素强横,诨名“女皇上”“常三太太”的宗室妇女常刘氏,因为仇视“洋鬼子”和“随鬼子”的教民,时常对隔壁美以美教会信徒李青云一家横加辱骂威胁,并在五月二十八日这天持棍将李青云之妻打伤,随后又率家属持械砍门,企图加害。美以美教会教士先后数次赴官厅状告无果,最终导致案件升级为外交问题,由美国驻华公使田贝专门向总理衙门发函要求惩办。总理衙门认为此案非同小可,因此要求步军统领衙门和宗人府严加究办,而步军统领衙门则以案犯系宗室妇女为由,将案件完全撇给宗人府。在档案中没有见到此案下文,以宗人府对待宗室妇女的一贯态度而言,对常刘氏的判罚应不高于徒罪收赎。总之,这直观地反映出庚子国变前,京城市井中充斥着排外仇教情绪。常刘氏作为宗室妇女,敢于主动挑衅教民,率家人动武打杀,可见对外部势力的敌视在晚清皇族下层成员中颇为普遍。从这个角度出发,自然也不能排除殉亡妇女出于对联军的仇视,主动选择为国殉难的可能性。

除此以外,对于有四品顶戴及以上官爵的殉难宗室,朝廷会为其子弟提供殉难七品荫封。这些由宗人府和吏部联合经办的荫封者最后大都被宗人府接收,办理过程动辄持续五六年之久。对宗人府难荫办理之拖沓,遗属颇有怨言,刊载在《京话日报》上的一篇短评就如此写道:

镶蓝旗宗室国光,本是笔帖式国文的胞弟,国文庚子殉难,并无嫡长子孙,奉旨照四品官例赐恤,经吏部依宗人府来文核准,应以胞弟国光承荫。荫一名七品笔帖式,早应当带领引见,至今并没有下文。宗人府衙门的事,最不讲理,强横的样样可行,软弱的处处吃亏,国光手里没钱,便不用打算引见了。奉劝国光,既没能耐保赌局,又没力量讹庄头,穷小子掏不出腰包来,你的哥哥,就算白死了罢!

仅从这篇短评来看,“老实人”国光似乎已是百般无奈,到了非要靠登报来出口恶气的地步。实际对比其他荫封者的原始档案就会发现,这种窘况并非国光所独有。在庚子难荫事务的办理上,宗人府呈现出一以贯之的迟缓,所有难荫宗室都经历过极为漫长的等待。例如宗室恒年的父亲——宗人府经历讷钦也在庚子国变中为国殉难,恒年在光绪二十六年当年即将其本人信息同死者生卒年、家庭住址等上报,经留京王大臣汇奏报到朝廷,获准以四品官标准赐恤,讷钦本人被追赠太仆寺卿,恒年获得免去入国子监读书、直接赏给七品笔帖式的荫封待遇。以上手续在光绪二十七年五月就已经由朱批确认通过,但直到光绪二十九年九月,吏部才为恒年颁发荫官所需的执照。此后历经本族宗室佐领开具证明、宗人府经历司上报宗人府等流程,到光绪三十年三月,恒年才由宗人府宗令世铎上奏请旨,作为难荫笔帖式引入宗人府学习行走。到光绪三十二年,恒年终于以候补笔帖式的身份留任宗人府。国光等到光绪三十一年,已经忍无可忍,相比而言,恒年看似更加顺风顺水,实则他也等待足足六年之久,才“有幸”真正成为宗人府的七品职官。

究其原因,主要有三。其一,庚子国变后的难荫事务办理本身需要部门协作才能完成,并非宗人府可以专断,这理所当然地会使办理流程更加冗长。其二,宗人府衙门小、员额少,且国变后财政极度困难,难以及时收纳人员入府。其三,正如前文所引的短评所诟病的那样,不能排除宗人府此时存在贪污腐败、任人唯亲等现象的可能性。

四、结语

在和平年代,不管是上层王公,还是下层闲散皇族,虽有个体差距,但总体上都可说是生活条件优越,不至于像平民百姓那样汲汲营营,勉强糊口而已。但是,当清王朝和爱新觉罗一族在席卷天下的国难中迎来生死存亡的关头时,以宗室为核心的皇族成员,不论其主观意愿怎样,都难以逃脱与王朝休戚与共的命运,由此导致的生命财产损失,都被宗人府档案如实地记录下来,成为永远的国殇。

宗人府原本对这些死难者就负有抚恤安顿、彰显事迹的职责和义务,更理应与清朝的最高决策层一起,为战争的失败和人民的生命财产损失负责。在战后群龙无首、钱款难措的困难局面下,宗人府虽然勉力维持,承办大量的抚恤工作并积极索要资源,以为殉国者遗属争取最低限度的补偿,可谓“颇有苦劳”,但观其成果表现,则实属步履维艰、力有不逮。

宗人府在善后工作中的表现令人失望,表面上看似乎与它在国变中所受的战争破坏有关,但根本原因并不在此。宗人府本质上是集家法与国法于一身的职能部门,其所有行政都以皇族为系,以皇帝意志,即“家法”为根本精神,这就在正常的政治体系之外,为皇族单独营造出了一个并不完全从属于国法的自在体系。为了避免与王朝的正常政治秩序发生过多摩擦,相比其他中央部院,宗人府在制度设计上留有许多缺陷,在行政、司法、财政各方面均不掌握完整权力,它所执掌的许多事务,都要与其他部门联合办理。加之宗人府机构小、员额少,本就是借由皇权本身的威势,强行挂在帝制王朝政治机器上的例外者,在此情形下,还要对集中居住在东北的皇族人口进行间接管理,对京旗皇族负完全责任,这让宗人府时刻处在满负荷运转的状态,难以有效应对意外情况,遑论庚子国变这样的“天崩地坼”之变。总而言之,庚子国变不仅让清朝的国势彻底无可挽回,而且将宗人府的制度缺陷极度放大。宗人府在战前无所作为、战中元气大伤、战后疲于奔命的根源,就在于帝制王朝的政体本身,确已无法跟上时代的步伐了。