自郡县制建立起,中央将同一层级的行政区依据户口数划分为不同的等级,据之以实施地方管理。这是历代王朝的通行做法。隋代简化了汉魏以来的州县等第制度,形成了上、中、中下、下四等州县。唐初在隋制的基础上,依照户口和地理要素将州划分为上、中、下三等,将县划分为赤、畿、上、中、中下、下六等。值得注意的是,唐代为了解决选人过多与官阙不足之间的矛盾,在户口数的基础上引入了“资地美恶”的新标准,并将原先的州县等第细分,即州从三等扩充为辅、雄、望、紧、上、中、下七等,县从六等扩充为赤、畿、望、紧、上、中、中下、下八等。前辈学者业已勾勒出唐代州县等第制度的大致轮廓。也有学者从新的角度重新审视唐代的州县等第,进一步廓清了相关问题。但是对于扩充后的新等第的研究仍有余义。笔者不揣浅陋,试对几个相关问题做一探讨,庶可为此后的研究提供新的思考向度。

一、州县等第划分为八等的时间为开元而非总章二年

就唐代正式扩充州县等第的时间问题,学界曾开展过许多讨论。大多数学者结合唐代选官制度的研究,认为总章二年(669)裴行俭的改革初次确立了划分州县等第各为八等的制度。此说揭示出选官制度与州县等第的关系,对于研究唐代州县等级制度的形成有重要意义,但其中的部分问题尚有进一步辨析的空间。

经过隋代的改革,唐代业已将除长官外的其他地方官纳入吏部管理,从而建立起一套由中央统一管理的选官秩序。但随着拥有选官资格的人数不断增加,这种秩序很快就面临新的问题,即选人过多与官阙不足的矛盾。学界就这一矛盾开展了相当多的探讨,毋庸赘述。简单而言,随着社会逐渐稳定以及关陇集团的退场,拥有铨选资格的选人日渐增多。原有的官阙不足以容纳日益庞大的选人队伍。因此,为解决二者间的矛盾,朝臣展开了很多讨论,也采取了诸多措施。

总章二年裴行俭推行的改革,可以说奠定了唐代选官制度的基础,其中便涉及州县等第。有关裴行俭的改革,《通典·选举三》记载:

自高宗麟德以后,承平既久,人康俗阜,求进者众,选人渐多。总章二年,裴行俭为司列少常伯,始设“长名姓历榜”,引铨注之法;又定州县官资高下升降,以为故事。其后莫能革焉。

《旧唐书·裴行俭传》亦载:

行俭始设长名姓历榜,引铨注等法,又定州县升降、官资高下,以为故事。

这两段记载详略不同,都言及时任吏部侍郎裴行俭创立了长名榜,同时又完善了铨选的章程与文书样式,并“定州县官资高下升降”,对州县官员的官资进行了调整。而在《新唐书·选举志》中,相关表述有所不同:

初,铨法简而任重。高宗总章二年,司列少常伯裴行俭始设长名榜,引铨注法,复定州县升降为八等,其三京、五府、都护、都督府,悉有差次,量官资授之。

《新唐书》的记载相较于《通典》与《旧唐书》,更为直接地将“定州县官资高下升降”的方式解释为“定州县升降为八等”。许多学者将这三处记载结合,认为唐代为解决选人过多与官阙不足的矛盾,一方面加强了铨选的资格审查,另一方面则通过增加州县的等第,拉长官员的迁转路径,以缓解迁转过速造成的选人积压的问题。

这一判断指出了唐代解决选人与官阙之矛盾的两大措施,为进一步理解唐代增加州县等第的背景提供了方向。但其中仍有疑义,需要进一步辨析。首先,学者将划定新州县等第的时间确定为总章二年,即在裴行俭改革时。支撑这一判断的关键材料为《新唐书·选举志》中的记载。但就《通典》《旧唐书》《新唐书》对此事的描述来看,前两书仅仅提及“定州县官资高下升降”,唯有《新唐书》明确为八等。那么二者是否能够完全等同?若裴行俭改革时确实确立了八等州县等第,那么具体是哪八等?

学者此前大都将八等州县等第等同于“辅、雄、望、紧、上、中、下”的州等与“赤、畿、望、紧、上、中、中下、下”的县等,主要依据的是《通典》的记述:

初州县混同,无等级之差,凡所拜授,或自大而迁小,或始近而后远,无有定制。其后选人既多,叙用不给,遂累增郡县等级之差(注文:郡自辅至下凡八等,县自赤至下凡八等)。其折冲府亦有差等。

这段记载为八等州县的实指提供了信息。但是仔细翻检史料,则会发现总章二年直至开元这段时期内完全缺乏州县八等的记载。现存史料中,县八等之一的望县具体见于史载,则是在开元四年(716)。倘若总章二年真的形成八等,为何总章二年到开元四年没有任何记载?

《新唐书·选举志》记载本身也存在疑义。在增加州县等第之后,《新唐书》提及“三京”“五府”,这些均为开元之后出现的行政建制,但《新唐书》明显将其系于总章二年,之后便论及李敬玄担任吏部侍郎的事情。因此,对于此处记载应抱以更审慎的态度。综上言之,扩充州县等第的时间不应定在总章二年。

如果说州县分为八等并非发生在总章二年,那么裴行俭的“定州县官资高下升降”应作何理解?就笔者所见,可将这一做法理解为重新梳理了州县官员迁转的资序。正如上引《通典》对唐制的记载,“初州县混同,无等级之差,凡所拜授,或自大而迁小,或始近而后远,无有定制”。此处所谓的“无等级之差”自然不能理解为无州县等第,因为武德令明确规定了州县等第的户口标准,依户口划分的州县等级标准唐初已然存在。既然在有州县等第的情况下仍有“无等级之差”的情况,或许应将“无等级之差”理解为迁转过程中不按照州县等级迁转的乱象。

仔细筛选《唐代墓志汇编》中墓主卒年在总章前后的墓志,可以发现,在官员迁转的过程中,虽然总体上存在由低等第州县向高等第州县迁转的趋势,但是从高等级县迁往低等级县,甚至造成官品下降的情况也不在少数。以下试举一例,《唐代墓志汇编》显庆一六七记载:

遂以甫从筮仕,任东阿县尉;俄逢擢异,补临沂县丞。荣秩才终,寻迁隰州录事;时湏驭剧,遂转新丰县丞。

该墓志的志主侯忠初任东阿县尉,后转临沂县丞。依据《新唐书·地理志》,东阿、临沂均为上县。又据《唐六典》,上县丞位居从八品下。但志主接下来迁转的隰州,依据《新唐书·地理志》却是下州。依据《唐六典》,下州录事官居从九品下。从官品上看,志主不升反降。其后续出任的新丰县丞已经是畿县丞,地位远高于前面担任的上县丞。若志主转为下州录事是因为贬谪,后续出任新丰县丞的升迁幅度较大。按常理推测,志主转为下州录事应不是因为贬谪。

因此,裴行俭“定州县官资高下升降”当是为梳理这种铨选过程中的混乱局面而采取的举措,并非与“定州县等第为八等”的制度设置直接对应。将州县八等等第的划分系于总章二年的做法不妥。那么州县等第何时划分为八等?

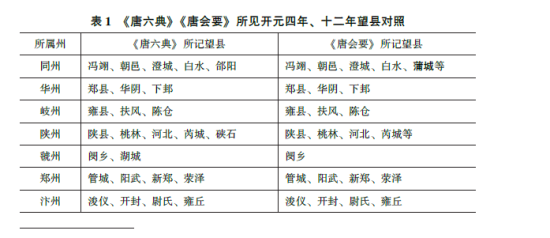

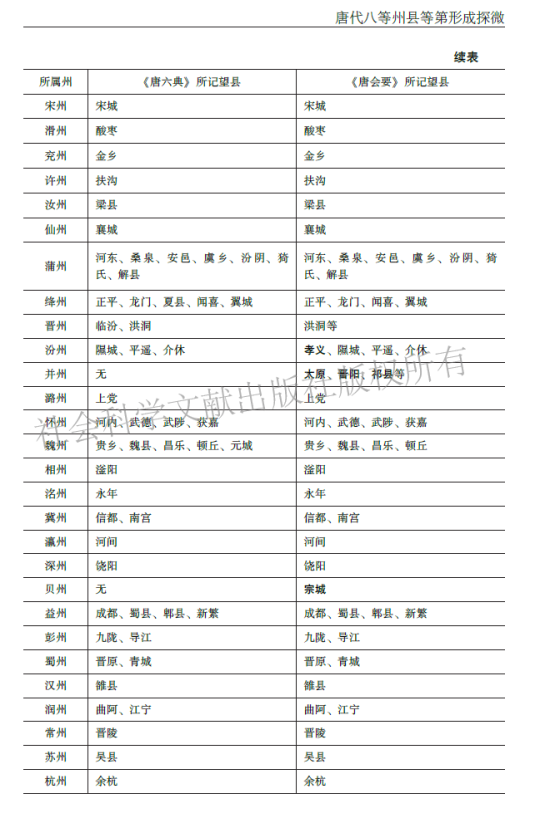

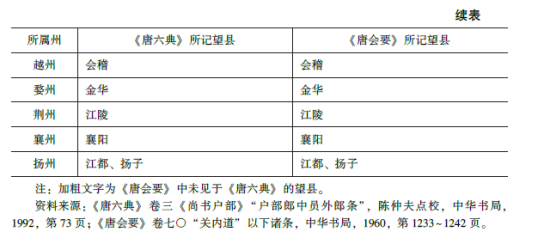

《唐会要》卷七〇有关州县等第升降的记载提供了线索。《唐会要》相关记载中,最早的为开元四年望县的升等。这为八等州县等第的出现提供了一个较为准确的时间。同时,《唐会要》开元四年和开元十二年升等的望县与《唐六典》中望县的记载大体吻合。现将《唐会要》与《唐六典》记载的望县做一比对,并制成表1。

通过表1的对比可知,《唐六典》与《唐会要》所记唐前期的望县设置大体相同,并且大部分望县设置于开元四年二月二十六日,仅有雍丘、梁县、猗氏、解县数县设置于开元十二年。其中仍有几点需要考辨。

(1)《唐会要》“关内道”下并无“新升望县”条,仅有“新升次赤县”条。同州、华州、岐州下诸县的设置记载于“新升次赤县”条下。然而翻检《唐六典》、《元和郡县图志》以及《新唐书·地理志》,除郑县于昭宗光化元年(898)升为次赤县外,其余县均无升等记载。另外,次赤县的出现与府的大量设置有关。随着唐后期府一级行政单位的增加,赤县、畿县的数量也迅速增加。为了与作为政治中心的长安、洛阳区别,赤县、畿县进一步分化出了次赤县、次畿县。[12]郑县的升等也是与华州升为兴德府有关。因此,开元时期赤县尚无分化出次赤县的需要。那么开元四年上述三州的属县升为次赤县自然也不成立。因此,《唐会要》“新升次赤县”条的内容应当是“新升次赤县”与“新升望县”两条的杂糅。“新升望县”数字或许是在传抄过程中脱漏,条目下的内容窜入“新升次赤县”条。“新升次赤县”条的内容应记载了郑县于光化元年升等事。其余内容均属于“新升望县”条。

(2)《唐会要》中有数个未见于《唐六典》的望县。同州的蒲城县因供奉睿宗的桥陵于开元四年七月改为奉先县,并于十七年升为赤县。并州诸县不见于《唐六典》的原因应与开元十一年并州升格为太原府有关。升格为府后,作为治所的太原、晋阳两县即升为赤县,其余诸县则升为畿县。因此,蒲城、太原、晋阳、祁县等县是因为自身升等不入《唐六典》望县的记载。汾州孝义、贝州宗城两县不见于《唐六典》的原因,应与上述诸县不同。两县所在的州并没有升为府,自身也不是奉陵县,因此两者可能在开元四年到开元二十六年由望县降至其他等级,具体原因有待新材料的出现。

通过两项材料的对比,可知《唐会要》所记望县的升等并不是零星的现象,而是在开元四年二月二十六日集中升等,并且构成了《唐六典》总结望县等第的主体内容。如此大规模的升等,要么是制度初创,要么是制度大调整。鉴于开元四年之前并未见到望县的有关记载,笔者更倾向于开元四年二月二十六日即是望县这一等第正式形成的时间点。在此之后,《唐会要》记载的望县升等均是零星记载。既然望县这一等第形成于开元四年,那么八等州县等第正式形成的时间应当不早于此时。因此,笔者认为州县等第划分为八等的时间当定于开元时期。

二、辅、雄、望、紧州与望、紧县不设对应官品的原因

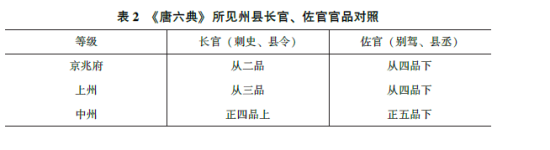

州县等第划分为八等后,本应当发挥与原有等第相同的功用。唐初设置的州县等第不仅决定了官员的职事品,还决定了官司的规模大小。但是遍检史料可知,唐代新设置的辅、雄、望、紧州等与望、紧县等并不作用于官品,也不作用于官司的规模。对于新设等第对应的职事官官品,不独《唐六典》、《通典》及两《唐书·职官志》等记载唐代典制的文献中没有记载,宋人在概述唐代县等时也指出:

唐制,有赤县、畿县、望县、紧县、上县、中县、中下县、下县之差。赤令,其品正五;畿令,其品正六;上县令,其品从六;望紧同之;中县令,其品正七;下县令,其品从七。其后又有次赤、次畿之名。

按照正常的县等次序,说明畿县令的官品之后应当说明望县、紧县令的官品,但是《册府元龟》此段记载反而先述上县令的官品,然后再将望县、紧县令的官品比附上县令。这种记载方式,再结合望县、紧县官品不记于《唐六典》等文献这一现象,可以推测出制度上并没有为望、紧县令专门设置对应的品级,望、紧县令的品级依据上县令的品级划定。如此可以进一步推测,同样不见于文献记载的辅、雄、望、紧州刺史官品采用的应当是与上州刺史相同的品级。

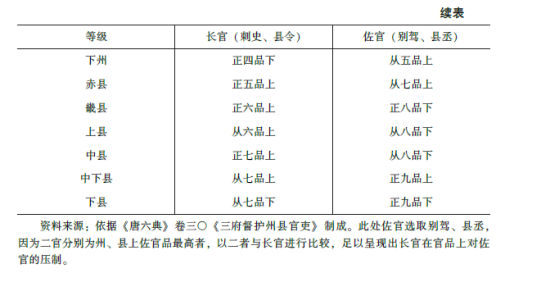

若观察地方官的官品结构,可以发现唐初制定的地方官官品结构并没有足够的空间容纳下新增设的州县六等等第。唐代官品结构为九品十八等三十阶。单纯从阶数上看,州(府、辅、雄、望、紧、上、中、下)、县(赤、畿、望、紧、上、中、中下、下)分别分为八等,将这十六等安排进三十阶中是绰绰有余的。但是唐代官品中阶的意义主要体现在官员的资序上。其余各项待遇均是与九品、九品区分正从后的十八等挂钩。若要在待遇上产生区分,则这十六个等级必然要在十八等上产生区别。除去正从一品,自正从二品开始排列似乎恰好能把长官的官品安排妥帖,即将最高等级的府尹安排为正二品,最低等级的下县令安排为从九品。但是若将地方佐官放入这一序列就会发现,下县令从九品的官品与地方佐官(县丞、主簿、县尉)的官品一致,甚至可能还不如高等级县的佐官。这样的设置不利于树立长官的威信。更何况,唐代都督府州已经形成一个独立的州等级。若是将都督府州也考虑进去,官品完全不够排列。因此,在地方官员进入官品的过程中,制度设计中需要考虑两个方面的问题:第一,在官员待遇上能够形成足够的区分度;第二,在官品上要维持长官与佐官的区别。若将《唐六典》中地方官员的官品制成表2,则更能反映这一原则。

由表2可见,唐代在确立地方官员官品时有几项原则。其一,州长官的官品高于县长官的官品。州对县具有统属关系,那么州长官必然要对县长官保持等级上的权威地位。天宝《郡县公廨本钱簿》中的记载显示,即便是在下州中,也依然有县的等级为上县的县。[14]若下州刺史的官品尚且不如上县令,便会对刺史的权威地位构成威胁,不利于官员的管辖。其二,州县内部依据州县等第形成区分。除中州刺史与下州刺史、中下县令与下县令官品相同外(此处指在十八等中,不考虑三十阶),每个等第都在十八等中拥有对应的位置。其三,长官的官品要高于佐官。但也有特例,如州牧与赤县令的官品安排就不宜遵循这几项原则,因其位于京畿要地,制度设计中需要考虑极大地提升其官品与待遇。又如,下州刺史的官品是正四品下,上州的上佐别驾的官品是从四品下。若是依据第二点原则,不同等第的州县长官在十八等(而非三十阶)官品中具有不同的位阶,则下州刺史的官品应低于中州刺史的正四品,只能安排为从四品,如此则与上州上佐官品相同,无从保持长官与佐官在官品、待遇上的区别。中下县与下县同理。还有一个例外情况,由于赤县的崇重地位,赤县的长官、佐官官品均明显高于其他等第县的长官与佐官,呈现出不按等差排列的情形。因此赤县县丞(从七品上)官品与中下县令相同,而高于下县令(从七品下)。经过这一轮安排,唐代的地方官官品大致构成一个身份区别明晰的序列,每个等级、类别的官员都能在这个序列中找到对应的位置。

若是将辅、雄、望、紧州也纳入官品序列,下州长官的官品便会下降,同时,辅州上佐的官品也要上升,如此便打破了同一层级行政区划中长官与佐官在官品上的差序。若再将县一级考虑进去,那么九品十八等都不足以安排。这或许是辅、雄、望、紧州与望、紧县不设对应官品的原因所在。

三、望、紧县的等第意义及其在选官制度中的运用

既然新设置的等第并不设置对应官品,那么新等第又出现在哪些场合呢?从史料中看,辅、雄、望、紧州与望、紧县的等第主要运用于官员的资序与铨选的场合。《通典》对此有一简明扼要的概括:

初州县混同,无等级之差,凡所拜授,或自大而迁小,或始近而后远,无有定制。其后选人既多,叙用不给,遂累增郡县等级之差(注文:郡自辅至下凡八等,县自赤至下凡八等)。

《通典》的表述应当是唐人对前期制度的整体性看法,不能将所有事项归于同一时间发生。但唐人明确指出了州县八等等第在官资排序中的作用。从实例来看,关于辅、雄、望、紧州的记载较为少见,但史料中保留了大量与望、紧县相关的记载,可以从对望、紧县的分析中透视新州县等第的设置意义和运用场合。

面对选人过多与官阙不足的矛盾,中央一方面加强对选人资格的筛汰,另一方面拉长迁转的序列。县等之中望、紧等第的出现,便是从上县之中选取更为重要的县,单独构成等第。这些县的官员有较之上县更高的官资。一方面这些县成为迁转的终点,寻常官员需要迁转多次才能达到;另一方面这些县成为优秀官员迁转的跳板,帮助其更快迁入高品。《通典》卷一七记载了开元时期洋州刺史赵匡的《举人条例》,其中关于举人铨选的内容如下:

一经及第人,选日请授中县尉之类;判入第三等及荫高,授上县尉之类。两经出身,授上县尉之类;判入第三等及荫高,授紧县尉之类。用荫止于此。其以上当以才进。四经出身,授紧县尉之类;判入第三等,授望县尉之类。五经,授望县尉之类;判入第二等,授畿县尉之类。明法出身,与两经同资。进士及三礼举、春秋举,与四经同资。其茂才、秀才,请授畿尉之类。其宏才,请送词策上中书、门下,请授谏官、史官等。礼经举人,若更通诸家礼论及汉已来礼仪沿革者,请便授太常博士。茂才等三科,为学既优,并准五经举人,便授官。其杂色出身人,量书判,授中县尉之类。判入第三等及荫高者,加一等。凡荫除解褐官外,不在用限。

铨试时,紧县尉、望县尉、畿县尉成为有才之士的跳板。不仅赵匡述及,德宗时李建也曾建议将紧县、望县作为进士迁转的通途。《唐语林》记载:

李建为吏部郎中,尝曰:“方今秀茂皆在进士。使吾得志,当令登第之岁,集于吏部,使尉紧县;既罢复集,使尉望县;既罢又集,使尉畿县;而升于朝。大凡中人三十成名,四十乃至清列,迟速为宜。既登第,遂食禄;既食禄,必登朝;谁不欲也?无淹滞以守常限,无纷竞以求再捷。下曹得其修举,上位得其更历。就而言之,其利甚溥。议者是之。”

此处仅是李建的一种设想,但也足可反映唐人对于紧县、望县作为迁转序列中的重要阶梯的认同。欧阳詹《送常熟许少府之任序》也反映了唐后期的制度现实:

始入仕,一有县尉,或中或上或紧,铨衡评才,若地称而命之。至于紧,无得幸而处;而紧中之美者,尤难其人。今年孝廉郎高阳许君授常熟尉者,实紧中之美。君十三举明经,十六登第。后三举进士,皆屈于命。去冬以前明经从常调,荫资贵中之乙,判居等外之甲。既才且地,擢以是官。

唐人墓志中亦能反映出望县、紧县资序的特点。《大唐故朝散大夫行太子典膳郎荥阳郑府君墓志铭并序》记载:“解褐,以材望超授相州滏阳尉。”志主解褐的时间在开元四年后,此时的滏阳已经由原先的上县跃升为望县,而望县尉的资序也已然超过上县尉,因而此处称为“超授”。

以上材料揭示了望、紧县在官员资序上的运用。既然辅、雄、望、紧州与望、紧县运用于官员的资序,那么自然也会运用于官员的铨选。赵匡的《举人条例》亦可反映望、紧县在铨选中的应用。此外,《册府元龟》记载:

(天宝)九载三月十三日,敕吏部取人,必限书判。且文学政事,本自异科,求备一人,百中无一,况古来良宰,岂必文人,又限循资,尤难奖擢。自今以后简县令,但才堪政理,方圆取人,不得限以书判及循资格注拟。诸畿望紧上中,每等为一甲,委中书门下察问,选择堪者,然后奏授大理评事。其朝要子弟中,有未历望畿县,便授此官,既不守文,又未经事。自今以后,有此色及朝要至亲,并不得注拟。

敕文中要求依照畿、望、紧、上、中县每等团为一甲。由此可见,在官员铨选中便有运用望、紧的等级。

通过以上讨论可知,辅、雄、望、紧、上、中、下的州等与赤、畿、望、紧、上、中、下的县等序列,主要运用于官资核定与铨选。在铨选过程中,新等第发挥等级的作用,望县、紧县官员虽然官品同于上县,然其资序均高于上县官员。也就是说,虽然在官品序列中新等第并没有显示出与上县、上州的差异,但在官员选任和迁转过程中,却发挥着资序构成的作用。至于辅、雄、望、紧州与望、紧县的官员是否享有不同于上州、上县官员的待遇,仍需更多的材料佐证。

关于新等第与旧等第的关系,有一则关键史料:

至开元十八年三月十七日敕:太平时久,户口日殷。宜以四万户已上为上州,二万五千户为中州,不满二万户为下州。其六雄十望州三辅等及别敕同上州都督及畿内州并同上州。缘边州三万户已上为上州,二万户已上为中州。其亲王任中州下州刺史者,亦为上州。王去任后,仍旧。……至开元十八年三月七日,以六千户已上为上县,三千户已上为中县,不满三千户为中下县。其赤畿望紧等县,不限户数,并为上县。去京五百里内,并缘边州县,户五千已上亦为上县,二千已上为中县,一千已上为中下县。

开元十八年敕直接点明了新设的等第与原有依据户口数设置的等第之间的关系,以“并同上州”“并为上县”加以总结。依据这段材料,有学者将唐代两种等第划分标准的关系概括为“县级分类双规制的交叉与统一”。但是这种概括并没有揭示出“并同上州”“并为上县”的深层含义,并不是辅、雄、望、紧、州完全等同于上州,赤、畿、望、紧县等同于上县。在什么意义上,或者什么运用场合中,新等第能够被视为上州、上县,还有待进一步揭示。在这个问题之下,探究赤、畿县等同于上县的场合,应是破题的重点与难点。如果揭示出“并同上州”“并为上县”的深层含义,唐代州县等第的内在原理自然水落石出。学界对于唐代中央管理地方的方式也能有更进一步的理解。