摘 要:全面抗战爆发后,随着国民政府迁渝,重庆市厂矿林立、人口激增,自来水供需矛盾凸显,重庆自来水公司因此获得了战时难得的发展机遇。因自来水事关民生,且属公共事业,国民政府及重庆市政府自始介入其创办与扩建全程。重庆自来水公司便借助政府的资金与政策支持,以招股集资、银行贷款等途径筹措营运资金,并采取赶工抢修、设置临时水站、分区定时供应等办法保障战时供水安全。在艰苦的抗战中,重庆自来水公司虽然亏损,但依然艰难运营,并在保障战时首都军民用水方面,发挥了不可替代的作用。

关键词:重庆自来水公司;民生;资金来源;全面抗战时期

水是人类社会生活必需品,近代以前中国传统社会用水,多系人工取自江河水或井水,山城重庆日常用水更是靠人力从两江挑运。随着近代工业的扩展,由机器供应的自来水成为城市生活文明和进步的象征,“自来水厂”成为民国时期国内各大城市现代化建设的“标配”。

全面抗战爆发后,重庆逐渐成为战时政治、经济、工业中心,安全的保障这些军民、工厂的生活生产用水,就是一个非常重要的民生问题。由于自来水属公用事业,具有资金投入大、建设周期长收益回报低等特点,战时一般商业资本无能力亦无独立主办意愿。于是,重庆自来水股份有限公司(以下简称重庆自来水公司)便在国民政府、重庆市政府倡导支持下改组扩建。目前,学界对于重庆自来水公司的研究相对薄弱,仅有一些回忆性的文章简述其发起与经营概况,或从应对日机“大轰炸”角度考察其运营情形及社会效应,或从现代市政建设角度提及城区自来水供应概况,均缺乏全面而具体的考察。全面抗战期间,重庆自来水公司作为战时首都唯一的现代供水企业,如何在人口倍增、日机轰炸的艰难局面下开展业务、保障供应,就显得非常重要一事关百万军民清洁卫生饮用水、市政消防等民生问题。本文借助重庆市档案馆藏档案,从该公司运营角度考察其在战时的发展与经营状况,以此揭示战争状态下民生事业艰难发展的历史事实。

一 战时“水荒”与公司初创

重庆由于沿江两岸陡峭,崎岖难行,吃水相当困难,时人形容:“进了重庆城,山高路不平,面对两江水,吃水愁死人。”在自来水事业兴办前,居民用水“山上靠打井,临江靠挑水”,当时挑水、卖水成了一种行业。据1920年代末统计,挑河水为业者约2万人。因重庆“商务繁盛,人口稠密,全市用水原皆仰赖于人工挑送,殊感不便,抑且有碍卫生”,1927年1月3日,由重庆商埠督办署督办潘文华召集各界人士会商,以“官督商办”方式筹办自来水,成立重庆自来水筹备处,并购置城内制高点打枪坝及嘉陵江大溪沟之观音梁为厂址,1928年底,主体工程完成。1932年3月1日正式供水,初设水站10处,日供水量约3000吨。受制于资金、技术等因素,此时供水范围仅限于打枪坝至朝天门旧城区。1934年1月,起水厂抽水设备由一级制升为二级制,增设穿孔离心式、卧式高压抽水机各2套,修建初级沉淀池等,此后业务渐有改观,到1937年,日供水量达4000吨。

全面抗战爆发后,国民政府西迁重庆,致人口剧增,由1937年的47.6万增至1941年的70.2万,1942年增至83万,1943年达92万,1944年突破100万,1945年6月更是达到了空前的126.04万。人口的大量涌入,加剧了自来水供需矛盾,“水荒”现象频现:“没有到过重庆,或是初到这里的人,绝对不会相信重庆会缺乏水的……但重庆的人,每到夏天,就感到水的恐慌。”山城重庆坐拥两江却因“自来水管敷设不够,虽前后有两条大江夹着,但水不得上来”。著名作家张恨水以其细致入微的观察描述了重庆城区供水情形及“水荒”下居民“争水”场景:“战前,渝市仅四十万人口,机器水逾额供应,初不虑匮乏。及二十七年……乃不敷饮用。加之爆炸频仍,电力时断,水量则差缺益多。渝又为山城,下江汲水,负担而上,登坡数百级,市民之需机器水益急。”且“百万市民,均仰给于机器水之供应站”,这直接导致供水站供不应求,“凡街头水管偶有破漏……附近居民,则提壶携勺,如蝇趋蚁附,争取一掬之水”。

随着重庆成为战时首都,“水荒”问题日益凸显,“机器水最容易坏,机件不时发生障碍,遇到停电,唯一的水源只剩下扬子、嘉陵两江。挑水夫挑回的江水……绝不能马上饮用,先要打矾,……约半小时后,水才能清”。战时大量人口聚集在渝中半岛,因没有系统的下水道,城区污水横流,垃圾遍布,直接饮用未经净化的江水隐患颇大,尤其是“夏天没有水,不仅火灾难以制止,霍乱也就大肆其虐,冤枉送了许多人命。其实只要人们都吃自来水,霍乱是很难流行的”。

为有效缓解重庆城区日趋严重的“水荒”,国民政府开始扶持自来水事业,重庆自来水公司作为战时首都唯一的现代供水企业,便在市政府支持下改组扩建。1937年10月26日,重庆自来水公司召开第一届股东大会,正式成立重庆市自来水股份有限公司,确定资本额为200万元。推选潘昌猷任董事长、胡子昂担任经理。潘昌猷是抗战时期重庆金融界、工商界的知名人士,历任重庆市银行公会主席、商会主席和四川省银行董事长等职。胡子昂也是战时西南大后方的著名实业家,他先后担(兼)任中国兴业公司总经理、川康兴业公司董事长、华康银行董事长等职。可见,潘胡二人在政商界构建了复杂的人际关系网,此番出任重庆自来水公司董事长和总经理,既说明国民政府对陪都民生事业的重视,也利于借助二人的各方资源为公司筹集资金、拓展业务打开局面。

该公司改组后因工程浩繁开支巨大,筹款困难始终如一,而最终选择以股份有限公司形式注册成立,也是考虑到此举利于面向社会招股集资,吸纳社会资金投资,从而保障公司业务顺利进行。

二 战时统制经济下公司运营资金的筹措

全面抗战爆发后,国民政府确定战时经济建设以军事为中心兼顾民生为原则,并管制资金、物价。根据行政院公布的《自来水事业管理规则》,自来水为公营事业。自来水之主管机关在中央为内政部,在市为市政府公用局或工务局。为有效缓解战时首都的水荒,保障民生事业,国民政府和重庆市政府加大对重庆自来水公司的投资和财政支持,保证了其急需的资金。

1.事业基础源于招股筹资

1937年改组后的公司资本总额定为国币200万元,分为2万股,每股100元,一次收足,发起人潘昌猷(前任重庆市商会主席)、刘航琛(时任四川财政厅长)等积极认股,公司发起人均为川省政商界有影响力的人物,他们的认股利于扩大公司的影响,利于募股,保障了公司初创阶段急需的资金。改组后的重庆自来水公司公私股分别为35.6%、64.4%,公股中四川省政府占比35%为最大股东,足见地方政府提倡民生事业之热心。私股比重较大且分散,是社会各界投资民生事业的力证,反映了公司资金来源渠道的多元化。

重庆自来水公司为应对业务扩展扩建管网,及时利用增资扩股方式筹集所需资金。1940—1942年增资情况如下:1940年3月14日召开董监联席会确定增资400万元。由聚兴诚银行投资100万元,四川省银行投资40万元,另招新股60万元。因战时法币贬值,1941年由政府核准公司将原有股本升值五倍,固定资产增值为2000万元。1942年续招新股500万元(由原有股东按比例增资),共为法币2500万元,重要股东为四川省政府、聚兴诚、川康等银行。总之,由于重庆自来水公司民生事业的特殊属性,政府有意扶持,多次积极认股,其提倡股的示范效应及商股的注入,保障了公司的顺利运营。

2.债务融资严重依赖银行借款

全面抗战时期国民政府对于大后方民营事业的协助,首重资金方面,具体方式为“保息、补助、贷款、投资、担保借款、存货垫款或预付定金、给奖励金等七项”。战时政府资金有限,往往对贷款设置很多限制条件,但鉴于重庆自来水公司“关系市民饮料以及清洁、卫生、消防各方面至为重大”,该公司的资金周转常能获得政府贷款协助。档案显示,战时该公司各年的工程扩建(重建)、器材购运等均赖各银行借款维系。

重庆自来水公司为增修扩充管道购买器材,导致资金需求极巨,时感周转不灵,只好向银行借贷应付。公司在1938—1939年间先后向中、中、交、农四行贷款两次、透支一次。1938—1939年的几笔借款,均为四联总处核准并由工矿调整处担保承还,中、中、交、农四行按照规定比例摊拨,抵押物均为所购材料及公司财产,利息较低、还款周期长并可展期。如1938年12月的追加借款,由于是奉政府指令扩建工程,因而条件优厚,“还款期限,根据原定合同,继续分月摊还,即原订三年为限,再推展六个月”。由于战时重庆用水需求倍增,市政府屡次指令该公司加紧扩建、增修供水管网,以保障军民用水安全,公司也借机获得了国家银行大量低息、长期借款。同时,其日常运营也严重依靠银行融,通资金维持局面。1940年的一份长期借款用途说明书详细呈现了公司依靠国家银行借款支撑业务的图景,该说明书显示,截止到1940年公司126万元的银行借款(主要是中、中、交、农四行和四川省银行)近60%用于偿还各商业银行、钱庄的短期债务,基本属于借新债还旧债。此类情况也屡见于此后公司历届股东会、董监联席会议记录之中。

1942年公司为赶修、扩建诸工程而抢购储备器材,继续请求四行融通资金。3月4日,因建筑起水厂内汲水机器保护工程需款与四行签订借款合同:“因行政院核准拨发国币276万元办理手续辗转需时,缓不济急,特以上项准拨之款作为担保,向渝四行抵借国币250万元以提前兴工。”此类借款系以政府预拨补助款为担保提前预支,在通货膨胀日趋严重的抗战中后期,早日筹措到所需款项以便早购所需材料,利于减轻公司成本,节省开支。抗战后期,通货膨胀日趋严重,重庆自来水公司运转渐趋完全依赖负债经营,导致融资成本巨大,负担渐重。过多过频的借款、过高的利息负担导致公司常年亏损,逐渐陷入借债度日的恶性循环,但由于重庆自来水公司提供的产品与服务关系战时首都百万军民的日常生活生产,影响巨大,即便靠借债维系,政府为保障民生和维护社会稳定,也不得不给予融资的便利。

三 艰难运营:在民生必需与业绩亏损之间

战时重庆人口激增,城区日益扩建,重庆自来水公司业务日渐发达,供水管道逐渐由旧城区向新市区延伸覆盖,供水量不断加大,营业收入逐渐增加。但因战争的破坏、严重通货膨胀,加之民生事业兼有普惠性、公益性,不能以盈利为唯一目的,该公司在战时艰难维持,经营呈边发展边亏损状况。

1.扩建管网力保城区军民饮水需要

国民政府迁渝后市区人口骤增,公司逐年扩建增修供水管网,供水能力大为提升,1938—1942年日平均供水量由0.5万吨增长到近1万吨。到1944年,因各项新工程完成,制水及供水量大见增加,该年8月份每日最高出水量达2.1万余吨,最低8200吨。供水范围日趋扩大,“本公司四年以来,对本市饮料及消防用水,无日不在艰难中策划一切,务必供应不缺”。从供水管道增设来看,1943年供水可优先保证旧城区供应,但还不能完全满足新市区之嘉陵新村、教门厅足量供应,李子坝、化龙桥、菜园坝一带还未能铺设水管。经工程扩建,截止1944年底全市已设各种送水管道约计长度共达三万五千数百公尺,供水范围遍及城区,输送全市净水原设各种管道分城区、新市区两组,城区由制水厂第1、2号净水池起装,有总送水管一根,经领事巷、火药局、小什字等地直达朝天嘴,再由领事巷、火药局两点分装南北两部干管,分沿扬子、嘉陵两江城边于朝天嘴汇合,横路街巷均有联络支管形成网状输送各地,水量已足饮用。此即数年来迭经轰炸,努力修复及补充后之现有工程设备。

2.注重消防需要维护市民生命财产安全

战时重庆因人烟稠密,城区拥挤不堪,加之城内建筑多系极易引起火灾的木材,导致火灾频发,损失惨重,如临江门、东水门等处的大火灾。日机实施惨无人道的“大轰炸”后,更是每每引发大火,无辜百姓深受其害。根据重庆市战时消防总队的统计,渝市历经1939年“五三”“五四”和1941年“六一九”“八九”“八二〇”大轰炸,每次空袭后大火灾达40余处。该队在1939年5月至1943年6月间,空袭后计救火642次,遇难员警61名。可见战时重庆火灾之密,波及之广,因而战时的消防问题尤显重要。

重庆自来水公司向来重视城区消防问题,在市区扩容之初,为便利市民饮水,促进消防设备,就派设计工程师会同市卫生、警察局办理增设水站、水桩的专项工作,会同市警察局、工务局做好消防用水的规划、设置,并做到专管专用,“设置各处之水桩,仅供本市消防之用,并在城区及新市区另行设置供水处各十所,专备公用”。据重庆市战时消防总队统计,截至1943年7月底,其所属消防1—6队合计拥有水桩、水井分别为183、437个。除了大力设置消防水桩外,重庆自来水公司还负有维护消防水桩的主要责任。档案显示,1938年8月6日、24日和9月19日,该公司员工陈文候巡查新市区一带水桩时,均发现新市区工程处员工及武器修理所内军队分别私自开启水桩窃水,影响供水和消防安全,经上报后,市政府训令严禁此类行为。此后,为便于管理,该公司又将市区水桩位置重新调整,在七星岗、临江门等13处岗警站安置平地水桩,在曾家岩等39处售水站设置消防龙头,进一步加强了消防水桩的管护力度。

3.越炸越修保障战时首都供水安全

战时的重庆自来水公司虽迭遭日机轰炸,但公司上下同仇敌忾,及时抢修被损管道,采取临时供水和分区分时段供水相结合的策略,有效应对各种突发情况,保障战时首都供水安全,受到各界赞扬。

1939年“五三”“五四”日机大轰炸,导致自来水公司沉淀池、机房等管道被毁,为避免水荒,市政府、重庆卫戍总司令部分别于5月5日、7日训令公司加紧修复受损管道,公司紧急布置临时在沉淀池和清水池之间装小管以资供应,并将非急需之排输总管暂关闭数处,以便集中水力供给着火区域。5月9日,公司火速修复沉淀池机房之水管,完成原水管伪装工作,加雇工匠45名以备紧急抢修。10日,重庆卫戍总司令刘峙来电赞许:“此次被炸区域甚广,该公司能于两日之短期内完全修复照旧,经过沉淀达到全市供水,足见办事努力,深堪嘉许。”

分区分时段供水和临时设立供水站,也是重庆自来水公司有效应对供水不足和日机轰炸危机的有力措施。1940年5月3日,公司呈报市政府,认为在新的汲水机未装置前,缓解供水不足治标办法为分区供水。24日,市政府指令准予照办。因空袭致汲水机被炸坏不能有效汲水,8月7日自来水公司呈文市政府备案限时分区供水安排,即日起依次供水,日间供给城区、晚间供给新市区。1941年10月份后,鉴于情况有变,供水时间“暂行改订为新市区方面下午四时至次晨九时,城区方面上午八时至下午四时”。此种分区分时段供水办法一直持续到战后,实践证明这是缓解市区上下半城高低地段供水不平衡、不充足的有效举措。

1941年6月19—22日,日机接连轰炸市区,致多处自来水管被炸。为供应新市区急需的饮用水,自来水公司职工在警报声中加紧设立临时供水站,计动员职员12人、工人218人,大黄桶10只、挑水桶63担,自21日晨七时起至午前十一时自来水畅通止,合计担运江水315挑,分别在上清寺、两路口临时站点供水,为广大市民交口称赞。

4.热心服务承担企业社会责任

战时重庆自来水公司还十分注意履行企业的社会责任,除了提供供水服务外,还对医院、慈善机构、学校以及从事生产的企业采取优惠和便利措施。

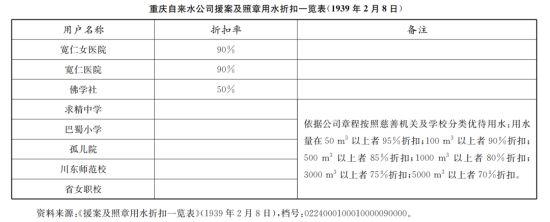

重庆自来水公司改制后,为加强管理服务,专门制定章程对优惠用水的范围和具体办法做了明确规定,具体见下表:

如表所示,抗战时期,该公司对医院、孤儿院及各类学校分别实行相应优待,折扣力度不可谓不大,从而为保障战时社会公益事业做出了贡献,促进了战时首都社会的稳定。

为救灾提供免费供水服务,是重庆自来水公司助力公益的善举之一。1938年5月8日午夜,市区临江门一带发生大火,延烧甚广,灾民过万,惨不忍睹。各界呼吁急救,市政府特令市社会局、警察局上城分局开办粥厂,负责救济灾民。10日,该局社会科致函自来水公司,请公司所属第6、17水站对于粥厂用水免予收费,并给予用水便利。12日,自来水公司根据救济实际情况制定了详细取水办法:自来水公司每日发给粥厂取水证200张;证面加盖日期、戳记,由挑水夫到公司第6、17售水站凭证取水。

同时,为战时重庆的诸多生产企业提供便利服务,也是重庆自来水公司的工作重点。1939年3月2日,兵工署第20工厂函电重庆自来水公司,称“因抽水机锅炉损坏,拟借50匹马力离心式抽水机一部”维持生产,考虑到第20兵工厂是供应前方将士武器弹药的重要企业,该公司迅速回电,表示照借一个月。如前文所述,战时重庆是大后方工业中心,大量工厂聚集于此,如果没有重庆自来水公司的供水保障,重庆工业的巨大发展进步是很难实现的。

5.连年亏损却依旧坚持扩展业务

战时重庆人口激增,用水需求旺盛,客观上刺激了重庆自来水公司营业收入逐年增长。档案显示,公司1938—1940年间收入稳定增长:1938年收入约68.4万元,1939年约76万元,1940年约101.4万元。但1932年—1942年间,重庆自来水公司除1938年度盈利3900元外,年年亏损。

公司一方面是业务不断扩大,收入增加,另一方面业绩却是逐年亏损且愈加严重。造成这种局面的原由何在?首先,战时大后方物价飞涨,通货膨胀日益严重,导致公司运营成本逐年增加。其次,自来水为民生必需,水价受政府管制甚严,公司无权根据物价指数相应调整水价,因而“值此工资物价步涨之时,不敷成本甚巨,遂令该公司财务经常在亏损之中”。再次,从技术层面观察,“因电流不能充量供给,至起水成为问题,影响售水收入”。最后,由于公司管网敷设受山城地形所限,加上日机连年轰炸,漏水、窃水现象时有发生,导致损耗严重,必然影响营业收入。

总之,重庆自来水公司在战时惨淡经营,其业绩因战争造成的严重破坏,呈现在亏损的艰难局面下,仍在向前发展的状态:其一,从供水情况来看,用水专用户、公用户分别由1937年的500户、29户发展到1945年的3200户、31户,到1945年,售水站由最初的10处增至29处;其二,从供水能力来看,1938—1942年间每日供水量在0.5—1万吨之间,1943—1945年在1—1.6万吨左右。上述数据表明,尽管受到诸多因素制约,重庆自来水公司在整个艰苦抗战期间负债经营,但业务还是能艰难维系并有一定发展的,为战时重庆工业的发展和社会生活运行做了巨大贡献。据经济部1945年底的统计,战时整个后方登记工厂为5998家、工人总数395675人,而重庆就有工厂1694家、工人106510人,分别占总数的28.3%、26.9%,可见重庆是战时的工业中心。水是这些工厂正常开工必备的要素,重庆自来水公司的顺利供水对于这些工厂的生产、工人的生活至关重要,该公司能在日机轰炸下持续为各界供水,就是为抗战胜利做出的不可磨灭的贡献。

四 结语

清洁、卫生、安全、便利的自来水充足供应是现代文明的标志之一。抗战时期的重庆自来水公司肩负着为战时首都军民提供清洁卫生饮水、消防用水以及企业生产用水的重要使命,其提供的公共服务具有唯一性和不可替代性。从成立改组到战时艰难维系,需要大量资金持续投入,因受制战时物价飞涨、原料缺乏、日机轰炸等因素,公司常陷于负债经营窘境,但重庆自来水公司依然克服困难,艰难运营,尽其所能地维持战时各界对自来水的迫切需要。其中的经验启示值得总结。

第一,政府的积极支持,是重庆自来水公司在战时生存发展的前提。史实表明,国民政府在股本筹集、增资扩股、融通资金等方面均给予了重庆自来水公司大力支持,使其业务能得以艰难扩展,如果没有此类扶持,该公司要想在战时维持运营并发展是不可能的。

第二,重庆自来水公司高度的企业社会责任感,是战时竭力维持的内在动力。表面看,战时重庆自来水公司营业规模收入逐年增加,但因战争的破坏、严重通货膨胀,加之民生事业兼有普惠性、公益性,公司实际上处于连年亏损状态。然而公司却依然努力坚持,艰难维持,表现了公司不以盈利为首要目的,而是自觉承担了作为公益事业企业的社会责任。“本公司为公用事业之一,替社会服务原则上不能专顾公司利益,有时即亏折本息亦需努力干去不可。”因此,公司除了为社会提供日常供水服务外,还对医院、慈善机构、学校以及生产企业采取优惠和便利措施,为救灾提供免费供水服务。这些都体现了公司努力担当社会责任的使命感。

第三,重庆自来水公司对战争残酷性有清醒认识和准备的预案,一定程度使公司能防患于未然,提高抗打击能力,力保社会用水需要。如因敌机轰炸设备损害不能正常供水时,便采取分区分时段供水办法,还设立临时供水站,动员组织人力挑水以保供应等等,一直持续到战后,实践证明这是缓解市区上下半城高低地段供水不平衡、不充足的有效举措。正如总经理胡子昂所说:“自来水公司遭受空袭损害较大,然此系意料中事,吾人对各种原料,如水管等之存储,早有充分准备,足敷今后补充之用,一切非常设施,亦已先后完成……敌人纵能将自来水公司全部炸毁,亦不能断绝吾市民水源,吾人仅需汲水机一具,即能引江水灌诸水管,而供市民取用。”

因此,正是在政府和企业双方共同的努力下,重庆自来水公司在战时艰苦环境下运用有限资金,采取多项应对措施确保了战时首都军民用水供应,为抗战做出了重要贡献。而且,这种在极端险恶的战争条件下,重庆自来水公司不畏艰险,克服困难,排除障碍,力保社会用水需要的苦干与奋斗,不仅为抗战做出自己应有的贡献,也是大后方人民齐心协力、团结抗战的缩影,表现了大后方人民不屈不挠、与敌人血战到底的英雄气概和伟大精神。其经验与启示,十分珍贵。