摘 要:清前期货币管理的成效是清政府国家治理能力的重要体现。前人研究多关注货币白银化进程和银钱并用格局的表现,鲜有从长时段角度剖析当时国家货币管理体系内在矛盾成因及持续影响者。本文利用清代官方文书及货币管理档案,考察了以“银贵钱贱、银贱钱贵、铜贵钱贱、钱贵铜贱”为代表的货币行用实践与“银钱相权、与民为便、君实制之”的货币制度理念间的矛盾。通过进一步阐释矛盾的形成机理可以发现,该管理体系脱胎于发生在中国的“17世纪普遍危机”中,且在清政府的努力维系下将中国带入一个18世纪“盛世”。但“盛世”之后面临的又是以其内在矛盾为代表的“中国的19世纪危机”。中西货币体系间的“大分流”早在17世纪中期就已形成。

关键词:货币管理;银钱比价;内在矛盾;大分流

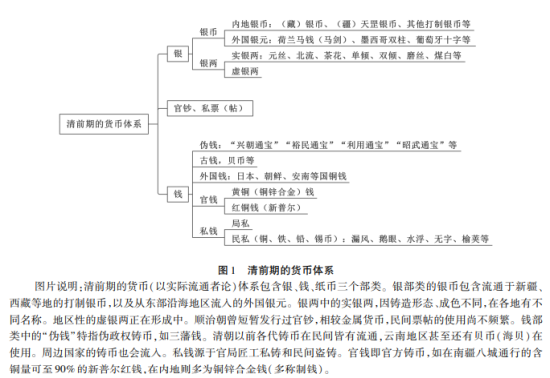

明清时期,中国货币系统变化的四个基本趋势是:白银内流化、赋役货币化、货币白银化、统计银两化。以上趋势使得中国的货币结构在清前期逐渐演变为一种以白银为核算中心的多通货并存的货币体系。该体系以白银银两和铜钱(主要是制钱)为货币行用主体,前者是称量货币,后者是计数铸币,这是一种“银钱并行”的货币体系(见图1)。

在该体系内,任一货币在特定时空范围内均可用于市场交易,在相当程度上也可自由兑换为他种货币,在整体上存在介乎“国家化”与“非国家化”间的强烈张力。但在实际行用中,最常见的还是白银银两和制钱的单独行使及相互兑换,故国家对该货币体系的管理也由此展开。

由于明清易代的复杂社会政治背景和在全国性市场形成过程中地域发展不平衡因素的存在,清政府对该时期货币流通的管理面临前所未有之挑战。彼时形成的国家货币管理观念及相应制度奠定了有清一代政府管理货币的基本格局,其内在矛盾也深切影响了此后百余年间中国货币金融体系的演变轨迹。

在清前期,政府的货币管理体系主要包含货币管理原则、货币管理制度和货币管理操作。货币管理原则即货币管理上的观念准则。货币管理制度也称基础币制,指的是国家在遵循货币管理核心观念基础上对货币有关要素、流通组织与管理形式等加以规定所形成的规约章程。主要包括规定货币材料、规定流通中货币的种类、规定货币铸造发行的流通程序等。由于该方面的资料在《清会典》《清会典事例》《钦定户部则例》《大清律例》《皇朝政典类纂》《皇朝文献通考》等文献中已有记载,故后人研究多以整理、论述相关制度为主。伴随清宫档案进一步开放,一些学者利用原始档案对清前期货币的铸造、发行、流通管理做了进一步探讨。但由于只有制钱是铸币,常见典籍也以对制钱的管理为记录核心,故过往研究多侧重于制钱,此与对明中后期的研究多侧重白银形成较鲜明对比。为此,我们有必要补充研究清政府对整个银钱货币体系的管理状况。货币管理操作也称货币政策,指基于基本币制所衍生出的具体货币管理举措,具有灵活、可变、多样的特点。以往对货币政策的研究往往围绕具体事件展开,容易忽视宏观制度和背后观念的考察,更少有结合该管理体系的内在运行机理来阐释问题。因此,站在明清历史延续的长时段视角上,从政府管理银钱行用的宏观架构及其内在运行机理角度出发研究该时期的货币管理问题尤为必要。有鉴于此,本文将着重论述该管理体系的总体架构,该架构的内在矛盾冲突,以及该矛盾冲突所产生的深远影响和历史借鉴意义。

一 货币管理的“质—量”联结体系

(一)“质”与观念准则

在银钱并用的货币体系中,要有效管理货币流通,首先得保证白银与制钱“相权”而行。对此,《皇朝文献通考》有载:

大抵自宋迄明,于铜钱之外皆兼以钞为币,本朝始专以银为币。夫因谷帛而权之以钱,复因钱之艰于赍运,而权之以币。钞与银皆为权钱而起,然钞虚而银实,钞易昏烂而银可久使,钞难零析而银可分用,其得失固自判然。前代恐钞法之阻滞,并银与铜钱而禁之,至于用银者,以奸恶论,以钱交易者,掠治其罪,亦为不揣其本末矣。然则钱与币之各得其宜,固无有逾于我朝者也。

此中,“钱”指制钱,“币”指银两,两者都是货币(充当一般等价物),但只有制钱是由国家垄断铸造、发行。“各得其宜”即时人所谓“银与钱相为表里,以钱辅银,亦以银权钱,二者不容畸重。凡一切行使,大抵数少则用钱,数多则用银”。由此可知,当时政府在货币管理上的第一观念准则是:银钱相权,两得其平。

其次,“便民生”(本文统称为“与民为便”)、“君实制之”是清廷货币管理观念的另两个立足点,前者对应的其他表述是“利不自予”“下收其利”,后者对应的其他表述是“柄不众操”“上操其权”。曾任顺治朝户部侍郎的孙廷铨有言:“夫天地自然之利,天子与民共之者也。而圣王必为之限制,使其权一出于己。非渔夺自私,所以均生民之利,而止法外之奸也……故圣人之制法,利不自予,而柄不众操也。”储麟趾亦称“窃惟王者理天下之财,所以足国用而便民生者,莫急于平钱价”。又,雍正帝上谕“钱价不能平减者,因兑换之柄操于铺户之手,而官府不得司其事。是以小人图利,得任意多取以便其私耳”, “从来市买物件钱数之多寡,原合银数计算,钱价即昂则物价应当酌减。此在地方大吏善于经理,务期便民利用”。任源祥在《制钱议》一文中也说“天下之权货一,曰钱。君实制之。……钱之为物,寒不可衣,饥不可食,但制之上,阳以大一统之名号,阴以操天下之重轻,故曰权也”。

所以,清政府在当时的货币管理上是有一个“质”的观念准则的,内含三条具体标准:“银钱相权”“与民为便”“君实制之”。概言之,其认为的最佳货币管理状态是在君主掌控下,白银与制钱并用不悖,无所偏倚,利国利民。此观念准则是与君主制国家治理的历史经验、儒学的长期教化一同嵌入既有银钱双货币流通状态中的。

(二)“量”与“银一钱千”

在“银钱并行”的货币体系中,银两和制钱均可单独使用,但国家只在两者的单独行用上作少许规定,而将管理重点放在两者的兑换使用(或合用)上。我们虽知清代银钱比价的政府定例(即官方设想的理论兑换值)是“银一(两)钱千(文)”,但对此“例价”的由来前人却多语焉不详。银两称重,制钱计数,此比价如何挂钩,又有何意义?

顺治元年(1644),清廷于京师置宝泉、宝源两京局,各自鼓铸制钱,铸出钱文按年号称“顺治通宝”,每文重一钱。这里的“文”,是计数单位,一文即一枚;“钱”,是重量单位,一枚重一钱。《皇朝文献通考》载:

钱之轻重,古以铢与絫黍计,今以钱与分厘计。盖分厘之数,古者但以为度名,而不以为权名。权之为数,则十黍为絫,十絫为铢,二十四铢为两。自太公圜法轻重以铢,汉以后每以铢之数铸于钱文。唐开元通宝为二铢四絫,积十钱重一两,是每文为今之重一钱。后人以为繁而难晓,故十分其两,而代以钱字。盖宋之前已然。……十厘为分,十分为钱之计数,始于宋时。所谓钱者,即借钱币之钱以为数名。所谓分厘者,即借度尺长短之名以为轻重之名也。

这里说清了“钱”作为重量单位的来由,乃是借“开钱”数名而代轻重,一文即重一钱,贯通计数与计重。但制钱计数以文,轻重以钱,又如何与白银的“两”联系起来?

此时,顺治一厘字钱的存在对我们理解该问题起到关键作用。顺治三式钱,钱幕(背)有“一厘”字样,但此“一厘”并非权重单位,对此,我们还按《皇朝文献通考》说法:

古半两、五铢等钱,皆纪铜之轻重。本朝之一厘字钱则纪值。银之数,考古者,数名先作氂字,一蚕所吐为忽,十忽为丝,十丝为毫,十毫为厘,说者谓毫断马尾为之氂,为氂牛尾毛,盖取自微至著之义也。《史记》《汉书》多作氂,后乃通用作釐,其又为厘者,从省文也。

如此,顺治三式钱钱幕上的“一厘”就指的是值银一厘,是钱千文合银一两,故是一种“权银钱”。

结合上述两段文字可知,若值银一厘的钱一文重一钱,则一千文钱重一千钱即值银一两。这样,就将作为个数计算的铜钱和以重量计算的白银挂钩起来。虽然一钱重钱是顺治元年的旧制,后铸钱文有所改重,但在观念上,不同重量的制钱都已被当作顺治定制重一钱值银一厘看待。如在顺治八年(1651)清廷草拟制钱改重时,户部便议言“(制钱)始定制每文重一钱,继重一钱二分,犹嫌其轻。应每文改铸重一钱二分五厘,仍照定制以每钱百文准银一钱”。乾隆十一年(1746),陕西巡抚陈宏谋在奏请制钱改轻时也请求“照顺治元年、康熙年间每文铸重一钱,并照顺治初年之例以一文当银一厘,每千作银一两”。据此可以说,将以一钱为基本重量而有上下波动的实际钱文等同顺治一厘字钱并与值银一厘挂钩,实现的是银钱间从计数到计重再到记值的贯通,“银一钱千”定例其来有自。

至此,我们尚可继而问之,时人尝谓“始定制每文重一钱”,“是重一钱者,历为适中铢两”,政府缘何执着于一钱这个重量,是因为重一钱的制钱所含铜的市场价格与银的比价长期稳定吗?然自清初到清末,铜价上涨多可达五六倍,银铜价格比显然无法长期稳定。此时,纯粹理性的经济思考方式难免解释不通。对此,我们可参看一时人论述。乾隆四年(1739),进士顾栋高在江西九江青山遇见一事。当时该地有一设税口岸,时值十月河水水位下降,有载客小舟自青山而下,在船舶举碇移动时,人们发现舟碇异常沉重。待众人合力举起,才发现舟碇上附着缠绕着许多古钱。附近居民闻讯争相捞取,顾栋高发现这些古钱大多属于唐宋时期。他将其中历代铜钱“取其轻重一一较之”后感慨:

钱之关于民也大,而轻重之际,治乱因之。周景王铸大钱,单穆公争之。汉桓帝时,有议改铸大钱者,刘陶言其不便乃止。……自古称得轻重大小之中者,汉五铢。而后,莫如唐开通,故宋初因之。今观前所列者,凡系太平有道之世,钱俱不甚相远 ……余读《文献通考》至《钱币》,名臣论列凿凿,而莫有详其轻重铢两者。今于六百年后,而得悉有宋一代钱文之轻重,与马氏之说相表里,而治乱得失,于此可想见。

以汉五铢、唐开元为典型,自汉唐以降,凡太平有道之世,钱重大抵相近,为一钱。如是,本是钱的质量轻重,或者说是在同时代的西欧表现为货币金属的市场价格的问题,到了清政府及其士人眼中,就变为饱含治乱兴衰之道的货币哲学问题了。可见,“银一钱千”定例背后亦有文化传承和历史治理经验支撑,对此比例的由来,需做历史的解释。

那么国家又如何利用“银一钱千”这个标准进行货币管理呢?

首先,是要设定一个银钱兑换的官方标准,并在政府中按例通行。顺治二年(1645),清廷曾议定制钱增重二分,定“钱七枚准银一分,旧钱倍之”,然因时人“颇病钱贵”,后更定“每十枚准银一分,永著为令”。顺治十年(1653),廷议疏通钱法,“钱千准银一两,定为画一通行之制”。至此,清前期官方认定的标准银钱比价就此确定,“银贵钱贱”“钱贵银贱”的一般判定标准也由此产生。该1∶1000的官定例价在清前期被广泛用于政府俸饷搭放、财政奏销、司法审判等领域。

其次,国家希望民间也按此标准进行交易。顾炎武谓为“市价有恒,钱文不乱,民称便焉。此钱法之善也”。《皇朝文献通考》亦载“钱与银相权而行。欲求钱法之流通,必先定钱值之高下……钱价无准而物价亦失其平”。对此,清廷曾多次要求民间银钱交易务必遵定例而行。顺治八年,户部尚书巴哈纳曾提请“每银一钱止许换钱一百,如有仍增至一百之外者,买者、卖者一并治罪”。康熙二十九年(1690),清廷再申“钱值不平禁例”,时户部议言“近因钱市居奇,而价复参差不一”,要求自此及后,市易每银一两须“足千文之数”。雍正七年(1729),户部奉上谕“近闻马兰峪地方,每银一两换大制钱一千零二十余文。又闻奉天及直隶数府,钱价过贱。民间贸易,物价必致亏损,且恐奸弊从此而生”,令直隶总督及奉天府尹严饬地方官通行晓谕,要求此后一两白银只许换钱一千,倘有明知故犯者,即当查出治罪。从这些列举的条例、奏请、上谕看,政府非常希望银钱市价与官定例价一致,因为一致便意味着通过固定银钱兑换比例即可稳定钱值,稳定钱值即可稳定物价,物价定则人心宁,人心宁则天下太平。钱价、物价、人心、天下,在时人经济管理观念上是有此逻辑关联的。

最后,当民间无法按官定例价进行银钱兑换时,官方退而求其次,希望银钱市价保持稳定。在当时,银钱市价稳定多用钱价“平”来表达,如“八旗所设钱局,应照民间价值,逐渐减价,至每两换大制钱一千文而止。如此,则钱价自平,于民生实有裨益”; “钱价、米价俱平,民情欢跃”; “期使钱值常平,方为妥善”。官方维持市价稳定的基本思路是“钱贱放银,银多放钱”。该做法既是“银钱相权”观念本身的要求,也是“银一钱千”等值量化的延伸。

(三)由“质”到“量”的贯通

基于“银钱相权、与民为便、君实制之”的货币管理理念和通过稳定银钱比价来稳定物价,进而保障经济平稳运行,赢得人心天下的货币政策目标,清廷制定了相应的货币管理制度和辅助政策。

因白银并非是受国家管控的铸币,所以国家只能在尊重市场使用习惯的前提下,在财政税收等自身掌控范围内,对其成色、称量加以规范,而将管理重点放在“钱法”上。以铸造论,国家对铜钱币材的采购、运输、查验皆有相应章程;对铸局开停、铸造量、铸币质量查验也有相应规定。以发放言,制钱通过搭放俸饷、平减价售卖、工程建设劳役工资给发等方式流入市场,皆需各相关部门提请核销。从流通及市价监控看,清廷严禁私铸私销,严查倒买倒卖、囤积居奇,通过定期和不定期的各层级钱价奏报了解货币贵贱,并量为调节。以上这些,在清前期的货币管理实践中业已成为经常性制度,而调节银钱比价的具体措施因其“可暂不可久”、可行于一地而未必可行于他地,故只能称为具体的货币政策。这些具体政策多以“钱贱放银,银多放钱”为量化操作手段。凡遇“钱少价昂”则增加鼓铸,凡遇“钱多价贱”则暂停鼓铸,几乎成为官方应对比价波动的最常见手段。此外,还另有调用平粜钱;增减俸饷搭放中银钱相对比例;设立官钱铺售卖库存余钱;截留、调集外地制钱,外销本地富余钱文;收买(开捐)铜器,征收余(旧、废)铜,限制本地铜金属及钱文流出;暂允使用古旧钱,默许使用私小钱;调整银钱并用的范围——推广用银、强制用钱等更为灵活的措施。

总言之,清前期政府对货币的管理存在着一个从理念到执行贯通的“质—量”联结体系(见图2)。该体系从“银钱相权”“君实制之”出发,将官方例价固定为“银一钱千”,同时以控制货币投放量来维系市场比价平稳以求“民便”。政府控制货币投放量多从制钱入手,依托严格的制钱铸造、发行程序,让京局和各省局铸出的制钱通过搭放俸饷,灾赈及城工、河工等工程建设度支,给付铸局炉头匠工伙食物料,开设钱牙,流经钱铺、当铺、盐米杂货店等兑换机构的方式注入市场,以制钱的外生供给间接锁定白银存量,从而祈求比价稳定。在该体系中,从行钱的核心观念到相应货币制度构建、从货币制度构建到货币政策执行、从君主操其权到官僚行其事、从户部规定铸造量到各铸局分散铸造,均可被视为是清政府国家治理逻辑中委托—代理关系的延拓。这个由货币管理的核心观念指导,由基本制度搭建框架,由诸多补充政策填充的货币管理体系在其自身构建上有着相当程度的合理性、完整性、融通性,其在传统政治文化背景和市场结构中的管理效力也为清前期的货币管理实践所一再证明。

二 货币管理体系的内在矛盾与冲突

清前期的货币管理体系在表面上看似融通,然一旦运作起来,不同观念、不同实践,乃至观念与实践之间还是存在各种摩擦。诸多摩擦随历史演进进一步发展为矛盾冲突,不仅会降低该管理体系的运作效率,也从内部动摇着该体系的架构根基。

(一)质性观念的内在矛盾

1. “银钱”难以相权

“银钱相权”具有以“钱贱放银,银多放钱”手段维持市场比价稳定、政府收支出入中银钱兼用而无所偏倚等多重含义。现以财政收支中的银钱兼用为例说明问题。如若银钱兼使,两得其平,则政府在银钱出入上该是“中半”而行。但因货币及财政核算体系的白银化趋势,清廷在银钱出入上渐失其平,陆世仪称此为“今朝廷用钱,每便于发,不便于收,每便于下,不便于上”。在田赋征缴上,政府自始就表现出重银轻钱的倾向,此即赋税征输上的“银七钱三”(银七成、钱三成)。但即便是“银七钱三”,在实践上也难以坚守。任源祥即言“银七钱三,非不载在编册,以示必行。然皆纸上空文,未见有实在纳钱者,从好不从令也。是故钱之行必自钱粮始,钱粮纳钱必自起运始。窃谓起运钱粮,除金花外,可尽数纳钱。即不然,而或银三钱七,或中半银钱,皆以起运为率。起运纳钱,则有司不得不纳钱,有司纳钱,则民自乐输钱,小民输钱,则民间钱价自平”。如此,政府在税收中“重银轻钱”的实践即与“银钱相权”观念有背离,其在一定程度上又会影响银钱市价的稳定。

2. “民便”各有理解

乾隆初年的一则上谕清楚体现了“便民”与“累民”间的吊诡转换:

朕闻永平府属州县,凡征收钱粮,率皆以钱作银。每银一两,连扣耗银一钱五分,共折交制钱一千一百五十文。现今该处钱价昂贵,民间交纳钱文比之完纳银两为费较重。朕思民间完纳钱粮,银数在一钱以下者,向例银钱听其并用,原以便民。若数在一钱以上、又值钱价昂贵之时,亦令交钱,转致多费。是便民而适以累民,殊未妥协。

针对永平府当时状况,乾隆帝要求直隶总督饬行下属,嗣后民间纳税,凡税额小于一钱者,不必强求交钱;而在一钱以上者,银钱交纳听其自便。从中可以看出,乾隆帝本人意识到了银钱市价变动对纳税政策的影响——原为“便民”而规定用制钱按官定例价缴纳赋税,在市场钱价上涨时反成“累民”之举,故不得不变更原有政策。因此,可以说,“与民为便”与否不仅仅是一理念问题,而是受颇难预测的市场状况所左右,在流动的货币领域,难以做到观念、制度、市场实情间的长久划一。

又如作为共同理想的“与民为便”,在落实到具体何者为“民”、什么是“便”上,也会产生问题。雍正十三年(1735),时任工科掌印给事中永泰的奏折提供了一个他所认为的“民”的概念。彼时京城钱价昂贵,究其原因,不外乎是私销和制钱外流。然在政府于出入城门处设立关卡,严查投机贩卖制钱后,钱价仍然高昂。这时,人们就会把原因归结到私销上。那该如何禁止私销?永泰提出的办法可谓“釜底抽薪”。为降低京师铜价,让“刁民”无利可图而放弃私销,他认为“新设之鼓铸不停,则京师之钱价断不能平”。此“新设之鼓铸”指的是全国新设立的鼓铸,正因当时各地广添铸炉,对铜材需求旺盛,而铜的产出、供给始终有限,故铜价高涨。在他看来,“向来未立鼓铸之省,即分厘皆用白银,小民交易相安,毫无阻碍”,故将全国除京师外各地新设鼓铸一律停止,则市场对铜的需求也当下降,京师铜价自然下降。如是,私销可减,钱价亦平。这便是他所条陈的“关系国计民生”之法。然他省真是用银“交易相安,毫无阻碍”吗?此前甘肃巡抚石文焯、四川巡抚年羹尧等皆一再上奏,请求“广铸钱以利民用”,原因就是白银的平、色计算和核验真伪于小民而言过于复杂。而永泰在此顾及的,仅仅是“天子脚下”的京师之“民”,此种“民便”只是针对一部分人的。当然,也非人人如他所想。乾隆十年(1745),山东道监察御史杨开鼎就对为防止京师钱价昂贵而禁止京师钱文出境的政策表达了异议,他认为“京城之钱原不足供外省各处之用,严禁兴贩,固所宜也。但京城内外皆系皇上赤子,京城以内固当防钱价之昂贵,而京城以外独可禁民用钱乎?”显然,官员的个人观念会受其所处地位、所在区域、所受教化等各方因素影响,故“与民为便”一词,一旦落实到具体受益群体和地方时,容易产生矛盾。

3. “君实制之”受限

若论“君实制之”,则君主权威想要时时事事得到体现也无可能,皇上亦不得不屈从现实,包括各地货币行用实情及在地官员建议。对于旧钱、私钱,顺治时已有议定,应当全数收缴以资充铸新钱。但康熙二十四年(1685)徐乾学上疏论及福建禁用古旧钱文一事:“自古皆古今钱相兼行使,听从民便……自汉五铢以来,未有尝废古而专用今……况于闽处岭外,负山邻海,非同内也,听从民便,兼用古钱,似属至便。”对此,康熙帝深以为然,随即弛禁在闽流通的古旧钱文。至康熙四十五年(1706),山东请铸大钱,“会获得常山私铸,上以私铸不尽,大钱必多私销,宜先收后禁,乃令钱粮银一两折收二千文,钱尽,折收铜器”。对此,户部以新钱不敷为由,请求展至五年后再毁旧铸。康熙帝亦听取了该建议。乾隆九年(1744),湖北因通行各色小钱、杂钱及八分、一钱、一钱二分重制钱,市兑混乱,时任湖北巡抚的晏斯盛请求由官方出面收买小钱、杂钱并进行销毁,但户部请求宽限,以期到鼓铸增多时再行收禁。谕旨从户部议。如是可知,清前期货币管理政策的执行并不体现绝对君权,钱文毕竟是在市场上流通的,关乎民生用度,骤铸、骤停都有不利影响。于此,君主也不得不承认民间已有之货币使用习惯并酌情参考具体办事官员的意见,理想的“君实制之”实际受到“君主官僚制”体制肘掣和“与民为便”观念下具体政策操作的制约。该问题后来则又反转为君主主动考虑不同的实际情形,要求官员灵活办事。乾隆十四年(1749),浙江巡抚方观承曾奏请查禁在江浙地区流通的日本宽永钱,乾隆帝随即斥责其“只知其一,不知其二”,表示“此在内地鼓铸充裕,市价平减,自应严行查禁,以崇国体。现今钱贵,姑听其参和流通,则现文益多,于民用似为便易”。暂允外国钱文流通,虽在表面上是由君主做最后定夺,但实际上是君主不得不尊重市场规律的无奈选择。

由上可知,虽然“银钱相权”“与民为便”“君实制之”看似是完美的理念,不过一旦落实到具体货币管理实践上,这些观念本身以及相互之间就会显现出矛盾,这些矛盾继而诱发共时与历时的不同货币政策间的对立,会引发货币管理“质—量”联结体系的内部冲突。尚不待外来白银输入量、铜材价格变动的“冲击—回应”效应展开,其内源性的矛盾便已对政府的货币管理能力产生负面影响。

(二)量化管理中的冲突

1. 官定例价无法“经久划一”

就比价定例言,“银一钱千”虽明文有载,但在实施时却无法“经久划一”。以兵饷搭放为例,在云南这样因产铜多而钱贱的地方,若每钱一千作银一两,则“兵丁领钱千文实不敷银一两之数,未免用度拮据”。为惠养滇省弁兵,乾隆帝于乾隆二年(1737)针对云南地区,将该项定例改为“每钱一千二百文作银一两”。而在江南等钱价较昂处,饷钱搭放曾一度以铸本为据——“江南设局鼓铸,核计成本,用银一两铸出钱八百九十六文”,在实际搭放时“每银一两止折给饷钱八百八十文,余钱十六文充作钱局公费及运送饷钱之水脚”。以此观之,若想将“银一钱千”理想贯彻至各领域,即便是在政府体系内,也难不计成本、强令执行,遑论推及市场。

2. 官价与市价终有偏离

清廷最初将官方例价定为“银一钱千”且希望市场也遵循此例,那这是否可能呢?对此可分两步作答。第一是说明银钱市价是否可能固定于“银一钱千”,第二是说明市价与官价可否长期保持一致。

市场上的银钱比价,由白银和制钱各自购买力对比决定,白银和铜铸币币材各有价值,所以比价数值1 000只是无数情况中极其特殊的一种。在自由市场中,银钱市价不仅不能固定,甚至难以长期稳定在某一水平。如果我们反观“银一钱千”的由来,便更易发现,其虽实现了银钱货币间由计数到计重再到记值的贯通,且有文化和历史治理经验支撑,但却缺少了至关重要的银铜金属市场价格关联基础。假如一枚铜钱所含金属的价格不断变动,则这枚铜钱的实际价值就无法保持不变。即便官方在政府体系内为图方便强制推行“银一钱千”,市场也不可能接受这样固定的比价。

那么市场比价与官方例价是否可以保持一致呢?对此,我们以西方金银双本位币制下的自然调节作用为例作一比对。在金银双本位币制下,假如金银币市场比价与法定比价发生偏离,则人们会将价值被高估的货币按官价请求兑换为另一种货币,并将该种货币拿到市场上重新兑换为价值依然被高估的货币,完成一轮套利。套利将持续至没有货币价值被高估,即两种货币的市场比价与法定比价一致为止。这种基于套利而使得官定比价与市场比价相近的模式就是双本位货币制度下的自然调节作用。但倘若清前期的银钱比价也按此方式运作,是否会形成自然调节呢?

我们现假设清政府银钱官定比价为1∶1000,而市场比价为1∶900,白银价值被高估。按照更符合清前期实情的类似西方双本位币制下的市场套利原理,民众可拿1两银向国家兑换1 000文钱,相比在市场上只能换900文,赚取100文差价。在该过程中,钱流向市场而银被国家暂存,市面上钱多银少、钱贱银贵,白银价值逐渐不再被高估,则银钱市价最终会接近官价。但这在清前期的货币管理实践中会遭遇阻碍。首先,特定的制钱管理、发放制度使得制钱并不直接面向市场出售。大多数制钱是按例价搭放进兵饷及俸工伙食、城工建设中的,这就使得市场套利机制变得间接且运行缓慢。其次,即便是售卖,为求余利以增补财政收入,官方也常不以比市价更低的价格出售铜钱。制钱又或通过钱牙,或以流经钱铺、钱桌等方式进入市场,在此过程中,会增加交易费用,即陶正靖言“各铺家于官价外,原欲稍求赢余,而又隐然多一番耗费”。套利成本的增加,一样有碍套利机制运行,使得银钱市价与官价不能一致。

反之,如果银钱市价为1∶1100,铜钱价值被高估。套利机制会使得民众拿1 000文本在市场上无法兑得1两银的钱去向国家兑换1两银。在此过程中,钱被官方储存,银则流入市场,最终也可使得市价与官价趋于一致。但这在当时同样遭遇阻碍。首先,在钱贱时希冀官方兑入较贱的钱而兑出较贵的银,这对清廷而言无异是直接的损失,彼时官方多会拒绝按例兑换。其次,即便有人能按例价套取白银,用套利手法赚取国家白银的“民”在道德上也会被定义为“奸民”,如此又会面临较大的套利风险。最后,政府本不铸“银”钱,而府库贮银又未必经得住持续兑换,故即便官方有此心也无此力。无论何种,最终都会使得套利机制失效。

由上可知,因白银与铜钱实为两种货币,银铜金属市价又在变动,故银钱比价本就无法固定于1:1000。彼时中国又缺少如西方金银双本位币制下的自由兑换、自由铸币条件(亦缺乏类似货币管理经济思想基础),故银钱市价也终不能与官定例价一致。这样,“量化管理”中通过以固定银钱兑换比例来稳定钱值,通过稳定钱值来稳定物价,进而达到“物价定则人心宁,人心宁则天下太平”的意图便遭到挑战。清廷遂不得不退而求其次,如姚文然言“钱之时值,如米盐之时值。因地制宜,从民之便,不可以法令强定也”,而将管理重点转向通过官方“钱贱放银,银多放钱”的货币投放手段来尽力维系银钱市价稳定,且将银钱市价与官定例价所运用的领域做一定程度割裂。

3. “量化管理”中的缺漏

银钱市价受银铜金属自身价值及市场上银钱货币相对数量变动影响。因白银未被铸币,清廷也没有控制白银的生产与进出口,而政府通过税课方式所掌握的白银资源又仅占国民所得之一小部分,故政府“钱贱放银”的能力十分有限。事实上,政府也多通过管理铜钱来稳定银钱市价。市面上的铜钱,由制钱和其他各类铜钱构成,后者游离于政府掌控外。如此,政府想要通过制钱铸造来掌控银钱市价全局便已有难处。而这当中,因铜价变化,又会产生“私铸”“私销”问题。时人有言:“铜贱钱贵,利徒必冒法而私铸。如千钱之铜值银一两二三钱,而欲以银一两充钱一千,必不能也。铜贵钱贱,利徒必干禁而私毁,是义理势之所必至者也。” “钱贵铜贱”即铜用作铸币的价值高于作为商品的价值,会催生私铸;“钱贱铜贵”则是作为商品的铜比铜铸币更值钱,易产生私销。由于清代小政府的格局无力全面掌控基层社会,故私铸、私销实难查禁。如此,政府对制钱数量的掌控能力也被削弱。

总之,清廷对于货币的量化管理,原理上有一定可行性,实践上亦有一些效果,但本身却存在致命缺陷。首先,银与钱为两种金属货币,不具备主辅币关系,此必然导致比价波动。其次,既有行钱观念和钱法阻碍市价与官价一致的自调节机制发挥,故形成银钱比价的官定与市场“双轨”价格。再次,政府政策不能及时解决市场比价不稳定状况。白银并非铸币,政府从一开始就对其失去掌控,而仅能通过调整铜钱数量去间接稳定银钱比价。但由于铜钱的供给缺乏弹性,当需要增加供给时,政府不能迅速获得铜斤并铸造、发放钱币,给私钱、旧钱以可乘之机;在需要减少铜钱供给时,至多做到停铸而难以易回多余铜钱,必须依靠合理但不合法的民间销熔来完成。所以政府调控银钱比价的手段也有先天缺陷。复次,为应对私铸、私销,政府还会改变制钱重量和内在含铜量,这等于是向市场投放了更多不同种类的铜钱。铜铸币自身的差异同样会加剧银钱市价波动。最后,彼时货币政策并不相对独立于财政政策。因铸币有息,可增加财政收入,如果铸息尚存,则即便是“银贵钱贱”,政府还是不愿停铸;而若“不敷成本”,则即便是“银贱钱贵”,政府也不会持续鼓铸。其财政需求又会最终影响铜钱铸造量并影响银钱市价。

综上,清前期国家对货币的管理是在“银钱相权、与民为便、君实制之”的制度理念和“银一钱千”的量化实践基础上展开的。但无论是理念、制度还是量化管理手段,其自身都存在着一定程度的矛盾、冲突、缺漏。银钱并用但难“相权”,与民“为便”又各有理解,“君实制之”且不得不遵从市场,使得理念与实践不断产生矛盾。“银一钱千”仅为无数比价状态中极为特殊的一种,官定例价缺乏币材金属的市场比价基础,例价与市价无法保持一致,量化管理不仅有先天缺陷且受制于财政需求。该“质—量”联结的货币管理体系内部存在诸多不稳定因素。

三 内在矛盾的影响

清前期这种“银钱相权”“与民为便”“君实制之”理念先行所构筑的货币管理体系“榫卯”结构,在遭遇历史实践检验时,会面临理念本身的松动及此三者结合关系的“脱榫”挑战,更会面临管理理念与在市场环境中操作实践间的冲突。其结果是政府货币管理逐渐屈从于市场,对原有财政收支结构、商业贸易、民生用度产生广泛冲击。这其中至关重要的银钱比价剧烈变动之于财政收支、工商贸易、赋税负担的影响,要到嘉道以降才明显显现,且因有诸多前人研究可供参考,故本文在此不做具体事件的分析,而是从宏观上对其概览综括,并凸显当中长期性、纵深性的历史影响。

(一)削弱政府货币管理能力

清前期货币管理体系内在矛盾冲突所导致的政府货币管理能力削弱主要表现于以下几方面。第一,政府无法把控货币数量。银钱皆是货币但只有制钱是铸币,清政府没有白银货币的“国家货币主权”,这种货币制度的先天缺陷直接导致政府对白银无法进行有效管理。大量白银以商品形式充当货币,仅需称重、验色便可交易,在事实上绕过了政府监管,使得政府只能通过管控铜铸币数量去间接调整银钱比价,“银钱相权”沦为单向的“以钱权银”。第二,政府难以简单通过货币铸造量调节银钱比价和物价。在铜铸币中,只有制钱由政府管控,当铜价上涨时,铸局面临亏本停铸风险,市面优质制钱会被私销;当铜价下跌时,私铸又难以禁绝。铜价涨落起伏不定,导致私铸、私销迭起,政府通过管控铸币数量间接调整银钱比价的措施因之无法达成预期效果。铜价、钱价、银价同时变动,钱计物价与银计物价自难维持稳定。第三,货币管理权的地方化。赋税缴纳中与民为便与否,取决于银钱市价和例价的对比,而对于何者算“民”何者为“便”不同官员又有不同理解。君主虽可规定例价,但无法尽“操其权”让官价划一、市价固定。乾隆帝在其晚年对江苏货币管理感到精疲力竭,感慨道:“此等权宜之计,只可因时通变,行之一年,以收一年之效,可暂而不可久。如明岁停止局铸后,钱价不致日贱,仍当照旧办理。即此法亦只可行之江省钱贱之处,而他省情形又各不同,亦不得一例办理。总之,有治人无治法,惟在封疆大吏因地制宜,随时妥办。”我们已能从中发现地方督抚在区域内货币管理上渐生自主权的影子。当此种自主权与货币流通的地域化倾向及地方对钱币铸息的财政需求结合时,“货币发行的地方化”亦会应运而生。第四,政府更加屈从于市场。前有述及,当官定例价与银钱市价不能合一时,政府往往将两者涉及的领域割裂开来,将1∶1000定例用于财税征收、俸饷搭放、计赃判案等领域,而只求市场比价平稳。但随市场不断扩张,商品经济进一步发展,政府和市场难免有更多交集。此时,官定例价与银钱市价差距越大,给政府带来的损失也可能越大。特别是当“银贵钱贱”且比价数值远高于1 000时,固守“银一钱千”以钱缴税会造成税收损失,官员、兵丁收入也会因按固定例价搭放而减少,更会造成计赃断案时的量刑不公。由是,政府不得不屈从于市场,更多使用“时价”或依时价更订的官价而非1∶1000成例。在货币领域,政府在观念上意图掌控市场,但在实践上又逐渐屈从于市场,这使得清廷在处理政府与市场关系时呈现出百般纠结的状态。

(二)引发货币制度危机

就该时期的货币制度及政策而言,清廷在对货币行用的管理和银钱并行体系的维护上不可不谓用力甚勤。基于市场交易习惯而形成的白银验色、称量兑换和对铸币币材运输、检验,制钱铸造、发行流通等系列环节严加规定的“钱法”为银钱单独行用提供了基本保障。针对比价调控,国家也采用了各种可行手段——铸局鼓铸的增、减、开、停,私铸、私销的查禁……但这些措施所起到的作用往往只是临时性的补救而非对整个货币制度进行重构,这也是乾隆帝所说的“钱文一事,有称广为开采者,有称严禁盗销者,有称禁用铜器者,其论不一。即京师现在稽查办理,亦不过补偏救弊之一端,终非正本清源之至计”。这些手段在短期内,于一事一地而言,有解决局部问题的成效;但从长期看,不过是将更多隐患推向未来。此种货币管理体系,是建立在白银持续流入、政府有较高行政效率、矿政运行可持续等多重基础上的,而影响它们的诸多因素又远非政府所能全面掌控。一旦铜矿产量及洋铜进口减少,铜价持续上涨,铸币成本加增,甚至铜运受阻,那么政府以调控铜钱数量去间接锁定银钱比价的政策就会失效。为应对此种状况,政府被迫以银代钱,减轻钱重、降低制钱含铜量甚至铸大钱、铁钱,这就相继破坏了“君实制之”“银钱相权”“与民为便”的原则。观念原则不保,量化政策失效,因政府不能保证持续的货币供给而使得市场力量介入——私票等信用工具发展壮大、地方上使用各种代币。嘉道以降在货币领域内出现的被视为是中国“19世纪的危机”表现之一的乱象,即是清前期货币管理体系内在矛盾冲突集中爆发的结果。该结果一方面是引发了货币制度危机,促动咸丰、光绪朝货币改革,另一方面也迫使清政府及士人更关注经世实务,对货币问题展开讨论。在此意义上,危机与机遇又是并存的。

(三)阻碍市场经济进一步发展

清前期兼用银钱但无本位标准,银钱间无主辅区分,所以白银和制钱在本质上是两种独立的货币,以此评论“相权”是有其名无其实。这种银钱并用但实难“相权”的货币制度导致的是货币流在不同层面割据分裂。就货币行使区域而言,不同地区有其特定的货币使用习惯,这间接导致全国不同货币行用偏好区域形成。对各货币区来说,其向内是降低了区域内部的市场交易成本,但向外则对全国性市场的进一步发展造成阻碍。就货币行用层次来说,将此金属货币并用但无法“相权”的矛盾进一步放大看,自秦统一货币以来,货币运行便在上、下两个层面存在。秦时以金为上币,铜钱为下币,上币贵重易携带,下币低廉便日用,上下币在交易范畴上存在割裂。此种上下两分,随后世社会经济发展变迁逐渐演化为政府财政税收与民间日常用度的上下之分、商业资本循环与小农经济运行需求的上下之分、民间金融力量与政府机构分割货币发行权的上下之分……此种分野直接导致近世中国货币在经济上的不可统一性、在国家货币主权上的不完整性,并进一步阻碍货币由多元到单一本位的一般性币制演化路径,从商品经济(不发达的货币经济)到货币—信用经济这一近代工业化的内在发展理路亦因之受阻。

总之,清前期的货币管理体系,因其固有矛盾,在白银供给和铜价发生变动后便“一石激起千层浪”,涟漪效应不断扩散至财税、民用、工商贸易等诸领域。这使其不仅在市场和国家力量的拮抗中走向瓦解,并连带导致整个社会经济体发生动荡。“银钱比价”作为一条“钱线”,见证着清政府对货币市场管理能力的衰落。

余 论

岸本美绪曾提及“十七世纪以后东亚、东南亚新兴国家所面临的经济课题不是单纯的自由化、开放化,而是解决十六—十七世纪经济动向所带来的难题,以重建稳定的经济秩序”。在一定程度上,其对“后十六世纪问题”的思考与如何应对发生在东亚的“十七世纪普遍危机”议题是贯通连续的。

在清人眼中,明亡于白银的大量使用是一个常见观点。在传统王朝循环观下,清的建立与政权巩固,首先便是要稳定社会秩序进而恢复生产。自然,在充斥“废银论”主张及财政“货币白银化”已成定势的环境中,在货币体系内采取银钱并用可能是最佳方案。但该做法至多是解决当下矛盾,而无长远、系统的货币制度建设宏图。在康熙朝实施海禁的一段时期内,由于白银流入减少,部分导致“康熙萧条”。这种“再历晚明”的经验使得诸如慕天颜等时人开始关注货币和生产之间的关系。对白银的喜爱和审慎使用与对铜钱的强烈需求结合在一起,在混乱中求平稳是当时政府货币管理政策的主基调。清前期“银钱并用”货币行用格局的形成,便是对发生在中国的“17世纪普遍危机”的一种经济上的回应。

白银的继续使用支撑了贡赋体系的便捷管理,同时也支持了长距离、大宗国内外贸易的展开;而铜钱的大规模铸造则给民众日用提供了便捷,并支撑小规模本地贸易开展。此两者从货币角度共同推动了清前期经济秩序的重建和市场的复苏、繁荣,其具体表现即是后世对乾隆“盛世”的赞美写照。但诚如本文所研究的,虽然银钱并行的货币体系解决了清前期货币市场交易秩序的问题,但其内在固有矛盾也因市场经济的活跃而被放大。银钱实难“相权”,人主无法尽“操其权”,“银一钱千”缺乏银铜金属市场价格比基础,官定例价与市价最终分离,私铸、私销无可避免,“量化管理”趋于失效。为弥补该体系运作上的“先天不足”,国家耗费了大量精力进行政策调适。此补偏救弊之法自始便是情势所迫而非一货币制度重构的“顶层设计”,这也为之后因银铜供给持续受阻而发生货币危机埋下隐患。又由于银钱比价的异常波动会通过金银比价而与对外贸易乃至金本位国际货币体系联结在一起,所以中国继而被卷入了一个世界体系。由是,对后来内外交困,或者说是中西间货币经济发展“大分流”成因的追寻,需将之放置于当时政府应对历次危机的反应传导中理解。

〔本文系国家社科基金重大项目“明清以来我国传统工商业账簿史料整理与研究(1500—1949)”(项目批准号:21&ZD078)阶段性成果〕