黄河为百川之首、四渎之宗,是华夏文明的摇篮,但同时黄河又是一条多灾多难、难于治理的大河。黄河安危关乎沿岸居民的存亡,治河是利国利民的大政。河堤谒者是汉代始设中央派出专司治河的水官,延续至唐末并推动黄河实现长期安流的局面。学术界以往对汉代河堤谒者的研究比较零散,本文拟对河堤谒者的设置背景、职能分工、机构运转、功能成效等问题进行较为系统的分析论证,进而探讨黄河国家治理体制的建立及其作用。

一、水官的由来及河堤谒者的设置

河堤谒者是汉代水官体系的重要一环,故有必要追述水官的由来。相传上古时期洪水滔天,共工被颛顼任命为水官,采用“壅防百川,堕高堙庳”的方法治水,并为后世效法。后来,舜任命鲧为水官,鲧用壅堵法治水失败。鲧子禹被舜任命为司空,总结共工及鲧的治水经验教训,“因水之性”,采取“高高下下,疏川导滞”的办法,将河水成功引流并开辟新河道,促进了早期农业的发展及国家的诞生。此后,相传夏朝的冥任水官以身殉职,后受商人郊祭,事见《国语·鲁语》:“冥勤其官而水死……商人……郊冥”。周代由冬官司空掌管水利事务并设置虞衡、川衡以保护自然界的山林川泽:“虞衡,作山泽之材”;“川衡掌巡川泽之禁令,而平其守,以时舍其守,犯禁者执而诛罚之”,说明周代已经建立了专门的水利管理机构。春秋战国时期,各诸侯国竞逐水利,都设有司空或其他水官,《管子·度地》:“请为置水官,令习水者为吏大夫、大夫佐各一人,率部校长官佐各财足,乃取水左右各一人,使为都匠水工,令之行水道。”

秦汉时期随着大一统国家的建立,中央和地方均设置有专门的水利机构,水官体系进一步发展。西汉时中央由御史大夫总揽全国水利,并辅之以治粟内史(武帝改名“大司农”)、奉常(景帝改名“太常”)、少府、水衡都尉、内史、主爵中尉等机构;地方都水官由中央各水利机构派出。东汉时中央由司空“掌水土事……浚沟洫、修坟防之事”;同时省并其他水利机构,将治水权直接下放给地方都水官,“到光武帝时则将水利官员改为由郡一级管辖。这一管辖权的变更也许表明水利兴修已经无需官府的强制推动,它已为数众多,成了普遍的实践,从而有必要将主动权交给地方官们。”[出土的简牍材料中也有渠卒、河渠卒、治渠卒等水官,如肩水金关汉简载治渠卒“昏时出关·护渠”(73EJT1:144)。值得注意的是,夏代以来设置的水官通常是对水利事务的泛化管理,而汉代则出现了以“河堤谒者”为代表专司治河的水官,开启了国家对大江大河进行专门管理的先河。

西汉自瓠子决口后河患日益突出,调整河官设置以强化管理已成当务之急。“汉武帝以都水官多,乃置左、右使者以领之。至汉哀帝,省使者官。至东京,凡都水皆罢之,并置河堤谒者。”可见,汉武帝设置的都水使者是河堤谒者的前身。《晋书·职官志》认为东汉时省去都水官并开始设置河堤谒者,“汉东京省都水,置河堤谒者,魏因之”,《后汉书·五行志、明帝纪》也明确记载了河堤谒者,故后世多沿其说。但是随着出土文献的增多,又有学者认为河堤谒者可能在西汉末年就已经设立。如陈直记“西安汉城遗址,曾出土有‘河堤谒者’印(吴兴沈氏藏)”;清黄锡蕃也曾收录“左河堤谒者印”,并称“汉哀帝省都水使者置河堤谒者”;清瞿中溶也收录该印,并言“然史志皆不言有左右之分”。但是,陈直所提“出土”的“河堤谒者”印并未见于考古发掘报告,黄锡蕃所收集的“左河堤谒者”铜印也只是传世的古物,印文字体是小篆,也不能明确为哀帝时期。故为审慎起见,应该说河堤谒者可能在西汉末年就已经出现,至东汉光武帝时则明确设立。

在先秦秦汉时期,“河”一般为黄河的专称。“河堤使者”及“河堤谒者”从字意看都是驻守黄河大堤的水官。史载“盖堤防之作,近起战国,雍防百川,各以自利”,遂致河患不断。秦统一天下后,“决通川防,夷去险阻”,河患大幅减少。汉代继续加强对黄河大堤的巡防检查,但因巡堤官吏与时间不固定,不能及早发现问题,分段管理又造成各自为政、治河力量分散;又因交通落后造成信息沟通渠道不畅,难免贻误治河的最佳时机,专设河官已是大势所趋。汉代是水官开始由中央转向地方管理的转型期,也是河堤使者及河堤谒者创立与定型的关键期。“根据汉代水利职官性质的不同,将其分为中央、郡国、县和使职四类”,河堤谒者属于水官中的使职。崔瑗《河堤谒者箴》称:“使臣司水,敢告执河”,注曰:“掌河渠之官”。河堤谒者专司治河,是国家对河政强化管理的必然要求,也是汉代水官体系逐步完善的重要标志。

二、对汉代“河堤谒者”的考察

汉代专设“河堤谒者”,是黄河国家治理体制形成的第一步,也是关键一步。西汉成帝时的河堤使者王延世是史籍所载汉代首位治河专官,治河官员的委任开始逐渐从混乱趋于有序。汉武帝瓠子堵口时,先后委任汲黯、郭昌等文臣武将负责,甚至他还亲自指挥。汉成帝任王延世为河堤使者,代表皇帝前往河患前线专门负责治河。《汉书》载“河堤使者王延世使塞”,颜师古注曰:“命其为使而塞河也”。但汉代以后的典籍多称王延世为“河堤谒者”,《后汉书》李贤注引阚骃《十三州志》:“乃以校尉王延(世)代领河堤谒者,秩千石,或名其官为护都水使者”;《华阳国志》:“征拜河堤谒者,治河”;《水经注》:“成帝之世,河决馆陶及东郡金堤,上使河堤谒者王延世塞之”。包括郦道元在内的诸多知名学者均认为王延世任职河堤谒者。南宋洪迈认为河堤使者属临时性设置,“河堤使者,因王延世塞决河而见……岂非因事置官,事已即罢乎?”陈直也认为河堤使者、河堤谒者、河堤都尉职掌相同,均为临时性质,“两汉治河无专员,临时最高职官,有河堤使者,及河堤谒者,河堤都尉三种名称。”清瞿蜕园《历代职官简释》也称“汉代有河堤使者,与都水使者、河堤都尉、河堤谒者,皆同一职掌而因事异名。”其实,“谒者”,是秦代的正式官名,从“河堤使者”向“河堤谒者”的转换也体现出临时性官职转为固定官职。

今人编《水运技术词典》对河堤谒者的历史进行了描述,“河堤谒者,汉至唐代主管水利与筑堤的官员。西汉末成帝年间始设,官秩千石,或名其为护都水使者,掌管修治水利河渠与筑堤防治水患。至晋武帝时,设都水监,属员有都水参军、河堤谒者,是此官降与参军同属。延至梁朝,河堤谒者又降属于参军之下,已非水利主官,同于一般员吏。唐代后无此官称。”这大致阐释了河堤谒者创始并延续至唐末的演变进程,与王景治河后黄河“八百年安流”的时间线大体重合。

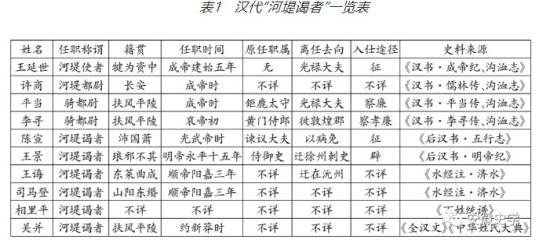

以上是依据相关史料统计制出汉代“河堤谒者”一览表(表1)。需要特别指出的是,汉成帝时所设的“河堤使者”与“河堤谒者”虽官名不同但职责相同,还有西汉后期出现的“以原官兼河堤都尉,或只说原官‘领河堤’‘护河堤’‘行河堤’”等官员,多是临时所设,不够规范与正式,但实质上专司治河之责,可理解为朝廷设置“河堤谒者”前的尝试与过渡,故将其归于一处进行统计与考察。

表1的统计结果及相关史料说明,汉代“河堤谒者”的选任与管理渐趋成熟,具体表现如下:

其一,官员籍贯。十人籍贯多在黄河流域,可见河堤谒者多选用黄河沿岸本地人,较为熟悉黄河的水势水情。如王景“乐浪邯人也。八世祖仲,本琅邪不其人”,虽出生于邯(今朝鲜平壤西北),但其祖上是不其人,即今山东青岛一带,籍贯也在黄河流域。历代姓氏著作中也有记载汉代河堤谒者的材料。《万姓统谱》载“汉相里平”,注“河堤谒者”,“相里”因“逃居相城,因为相里氏”。虽无其籍贯的记载,但依其祖上逃居相城(今安徽省淮北市)看,相里平祖居地毗邻黄河流域。河堤谒者关并,“字子扬,平陵人,仕莽为长水校尉”,居于黄河中游的关中平原。而首任河堤使者王延世生长于资中(今四川省资阳市),“字长叔,资中人也……汉史案《图纬》,当有能循禹之功者,在犍柯之资阳,求之正得延世。征拜河堤谒者,治河”,则属个别情况。

其二,官员出身。十人中六人出身儒生,另四人不详。汉成帝时,许商精通大夏侯之学并精于历算,著有《五行论历》和《许商算术》。成帝时,平当因精通《禹贡》被任为骑都尉使领护河堤,“以明经为博士,公卿荐当论议通明,给事中。每有灾异,当辄傅经术,言得失……当以经明《禹贡》,使行河,为骑都尉,领河堤。”李寻善治《尚书》,尤喜《尚书·洪范》中的灾异学说,“治尚书,与张孺、郑宽中同师。宽中等守师法教授,寻独好洪范灾异,又学天文月令阴阳……寻对屡中,迁黄门侍郎。以寻言且有水灾,故拜寻为骑都尉,使护河堤。”陈宣字子兴,通晓《鲁诗》,被东汉光武帝升为河堤谒者,“刚猛性毅,博学,明鲁诗……迁为河堤谒者”。王景是东汉知名的水利专家,从小就学《易经》并喜好天文历算,治河功绩斐然,“景少学《易》,遂广窥众书,又好天文术数之事,沉深多伎艺”。两汉河堤谒者多由明经之士担任,对国家治理黄河水灾不无裨益,正如学者所言,“经学的渗入,虽然没有能真正改变汉代救灾活动的面貌和实质,但确也起到了某些积极作用”。

其三,入仕途径。十人中二人为皇帝征召,一人为公府辟除,二人为官府察举,另五人不详。这也是汉代选官制度积极作用的体现,“从历史事实来看,两汉统治者通过以察举为主体的仕进制度,的确选拨过不少有用的人才,大大促进了当时政治、经济和思想文化的发展”。

其四,原任职属与离任去向。十人中四人原任郡守或侍御史等官职,王延世原无任职,另六人不详;十人中四人离任后升为光禄大夫或刺史,李寻因受诬获罪贬谪、陈宣因病免职,另四人不详。河堤谒者任职前基本都有入仕经历,履职期间已积累了一定的组织和管理经验。王延世任职前虽无为官经历,但应有基层水利工作经验。应劭《汉官仪》载:“又旧河堤谒者,世祖改以三府掾属为谒者领之,迁超御史中丞、刺史,或为小吏”,可见汉代河堤谒者被提拔属于普遍现象。

三、汉代黄河国家治理体制的构建

黄河国家治理体制的构建是汉代针对河患做出的必然选择,是为了加强中央对地方的管控,与始于汉武帝时的十三州刺史部、盐铁官营等制度有相似之处,都是中央派官员前往地方治理,并逐渐由临时差遣转为固定官职的制度。从相关史实来看,汉代构建的以河堤谒者为核心的黄河国家治理体制,通过有效的机构运转逐渐减轻了河患。

其一,河堤谒者设有固定治所并有所属机构和吏员。史载,酸枣县可能就是河堤谒者的驻所,“《汉官仪》云旧河堤谒者居之”。廖伯源指出“使河堤谒者似有治所,在陈留郡酸枣县,为当日河患较多之地。使河堤谒者领护水利事务,应常行河视察,无事时居酸枣,或置治所。使河堤谒者有从事掾属等属吏。”汉代酸枣县(秦置县,今河南省延津县)处于黄河下游的重要位置,战国及汉文帝时期黄河曾多次决口于此,而且距离东郡金堤等地不远,便于布防,故设为河堤谒者的固定治所。河堤谒者仅靠一人实难维持,史书虽无明确记载其属员数目,但还是可以从零星史料见其属员情况。《水经注·济水》在记载东汉顺帝河堤谒者事迹时提到的“河堤掾匠”,应是专门负责联络工匠的部下。《后汉书》记载,“显宗诏与将作谒者王吴共修作浚仪渠……王吴及诸从事掾属皆增秩一等”,将作谒者可能也是河堤谒者的副手,从名称看应负责营建土木,而从事掾属也应是河堤谒者的属下。河堤谒者于三国魏初分为五部,“以水功至大,与农事并兴,非一人所周故也”。

其二,参与治河人员各司其职、分工明确。河堤谒者全权掌管治河事务,“其主要职责为疏浚川谷和治理河决”,并将防与治结合,无事时巡察河堤排除隐患,河决时组织河工堵口。同时还兼祀四渎,《风俗通义·山泽》载:“河堤谒者掌四渎,礼祠与五岳同”。“四渎”是我国古代四条主要的河流,即黄河、长江、淮河、济水,四渎之中以黄河为宗,“夫河者水阴,四渎之长”。河堤谒者还负责河渎庙的祭祀。《后汉书·郡国志》有“荧阳”,王先谦引惠栋曰:“刘宽碑阴作‘荧县’。有河渎庙,河堤谒者掌之”,说明东汉时荧阳(今河南省荥阳市)有河渎庙,河堤谒者在此地主持祭祀仪式。日本学者鹤间和幸也认为“以四渎为中心的河川祭祀,除前文提及的祠官之属太常外,亦与少府、河堤谒者相关:太常负责河川祭祀礼仪,少府管理皇室财政的来源之一河川资源,河堤谒者负责河川水利。所以当时的河川祭祀,又和资源及水利的管理联为一体。”汉代谒者在宫廷内掌典礼,明礼制,故河堤谒者兼祀祠官之责,是其治水职能的外延。

其三,有序的机构运转。治河是一项系统工程,需要中央与地方各级行政组织的互相配合。治河要牢固确立中央的领导地位,以河堤谒者为核心,指挥、统筹治河大局,强调地方服从中央。东汉明帝时,恢复“西京旧制”,即皇帝亲巡检查河堤,并诏令沿河地方郡、国配置驻守河堤的吏员,事见《后汉书》:“帝亲自巡行,诏滨河郡国置河堤员吏,如西京旧制”,“河堤员吏”是朝廷为“河堤谒者”配备的治河体系的重要环节。故有学者指出,“由于一处决堤,邻近之郡县皆受其害,河防水利,上下游沿河诸郡县互相关联,必须统筹其事,协调指挥附近之地方政府通力合作,故治水常派遣使者主持其事。日久成惯例,至西汉后期,乃有所谓‘河堤使者’……东汉且专以谒者为河堤使者,故又称‘河堤谒者’。”自西汉后期设置河堤谒者后,治河事务从临时安排逐渐转为常态化管理,治河机构设置在河患发生的现场,即黄河下游堤坝附近,并赋予河堤谒者最大的自主权。河堤谒者上传下达,直接代表皇帝将中央的指令及时部署到地方。汉代,中央主管水利的最高长官从御史大夫转为司空(西汉末一度更名“大司空”),也是河堤谒者的上级。而黄河沿岸的都水官作为河堤谒者的下级,都要听候差遣。同时,地方其他官员也在治河上对河堤谒者给予充分支持与配合。

其四,官民一体、精诚团结的抗争精神。河堤谒者的职责是防治水害,黄河沿岸的地方官员也需积极配合。汉代的郡都尉本是武职,辅佐郡守管理地方军事,但在河患发生的特定时期黄河沿岸的郡都尉承担河务的相关职能。居延汉简中所记贝丘、厝、鄃等沿河县划入清河郡的内容以及汉元帝改清河国为郡、贝丘成为清河都尉治所等现象,可见西汉后期治河形势的变化引起了清河郡都尉河务职能的强化。冯逡任职清河郡都尉时,积极为治河修堤建言献策,“为都尉时,言河堤方略,在《沟洫志》”。东郡太守王尊在黄河决口后身先士卒,舍身护堤,感召百姓,为吏民所赞颂,“请以身填金堤,因止宿,庐居堤上。吏民数千万人争叩头救止尊,尊终不肯去。”汉成帝时,在冯逡、王尊等地方官员的积极配合下,河堤使者王延世治河才得以成功。东汉末年,也出现了官民积极防治河患的事迹。边韶所作《河激颂》,详细记载东汉顺帝阳嘉三年使河堤谒者王诲及后任司马登等水官领导地方官民,齐心协力治河成功的事迹。《水经注·济水》载:“门南际河,有故碑云:‘惟阳嘉三年二月丁丑,使河堤谒者王诲,疏达河川……请以滨河郡徒,疏山采石垒以为障……其辞云云:使河堤谒者山阳东缗司马登,字伯志;代东莱曲成王诲,字孟坚;河内太守宋城向豹,字伯尹;丞汝南邓方,字德山;怀令刘丞,字季意;河堤掾匠等造。’”此文亦收录于《全后汉文》中。

其五,河堤谒者治河有功,受到朝廷嘉奖和百姓称颂。王延世在东郡成功堵口后,汉成帝赞其“长于计策,功费约省,用力日寡”,并给予厚赏,“以延世为光禄大夫,秩中二千石,赐爵关内侯,黄金百斤”;同时参与治河的百姓还获免半年徭役,“卒治河者为著外繇六月”,颜师古注曰:“以卒治河有劳,虽执役日近,皆得比繇戍六月也”。成帝甚至因此下诏将年号“建始”改元为“河平”,并对全国百姓赐爵,昭显欢庆之情,“校尉王延世堤塞辄平,其改元为河平。赐天下吏民爵,各有差。”两年后,王延世又在平原郡治河成功,再获重赏,“复赐延世黄金百斤。治河卒非受平贾者,为著外繇六月。”东晋常璩《华阳国志》甚至赞其“著勋河平”“纂禹之功”。东汉明帝在王景治河成功后,也厚赏王景及其吏员,“王吴及诸从事掾史皆增秩一等。景三迁为侍御史。十五年,从驾东巡狩,至无盐,帝美其功绩,拜河堤谒者,赐车马缣钱。”王景不仅被时人奉为良吏,而且后人高度评价其治河之功,有“王景治河,千载无恙”的说法。治河有功的河堤谒者也得以名垂青史,如东汉末的王诲、司马登治河不辞辛苦,碑文载“夫不惮劳谦之勤,夙兴厥职,充国惠民,安得湮没而不章焉”。

四、汉代黄河国家治理体制的功效及局限

东汉明帝时河堤谒者王景治河之后,至唐末较长时段内未发生较大规模的河患,有“八百年安流”之说。谭其骧认为,从长时段看,黄河中游农牧业发展引发的土地利用方式的变化“是决定黄河下游安危的关键因素”,这已成为学界的主流认识。也有学者认为,黄河长期保持这种相对稳定,是“水土保持、工程防护、支津湖泽分泄多种因素平衡下的结果”。另外,短期的气候变化也会减少黄河防洪的压力,东汉“气候转而干燥寒冷对于洪水流量大小的直接影响,更是不应忽视的”。不过需要着重指出的是,以河堤谒者为代表的黄河国家治理体制的构建,也对东汉中后期以来河患的减少发挥着重要作用。

以河堤谒者为核心构建起的黄河国家治理体制,整体提升了防治黄河洪灾的水平。其一是集权制的有效调度。魏特夫断定古代中央集权的结果是“在中华帝国,要求每一个平民家庭为治水和其他公共事务提供劳动力”,因此他认为“治水经济和政府指挥的大规模劳动始终有效”。其“治水社会论”虽缺乏说服力,但也反映出我国水利与政治制度间存在某种关联。中央集权制度为河患治理提供有力的制度保障。以河堤谒者为核心所构建起的黄河国家治理体制,组织架构严明,去除了过去中央与地方脱节、组织调度不力所带来的种种弊端,有利于发挥水官在水利工程组织管理中的领导作用,增进了民众在民生工程中的参与度与融合感,切实有效地减轻了河患的程度。汉明帝除授命王景治河外,还诏令“滨渠下田,赋与贫人,无令豪右得固其利”,减轻了灾民的田赋负担。黄仁宇也认为黄河“直接或间接地促使中国要采取中央集权式的、农业形态的官僚体系”。黄河大堤的修筑、物资的储备、工程设施和器具的制作、人员的调配,都需要强有力的组织协调和统一指挥。中央的统筹规划对于治理黄河这一特大型水利工程显得尤为重要,也在客观上促进了中央集权制度的发展。其二是水利技术的改进。治河工程需要专业的水利科技,河堤谒者的设置也推动了水利技术的进步。王延世的“竹笼堵口法”是在秦国李冰父子兴修都江堰采用的“笼石法”基础上改进而来的,“他将都江堰竹笼卵石技术运用于黄河堵口,开创了立堵之先河”,故仅用时月余就在东郡堵口成功。王景治河能成功也与其改进水门技术有关,即“王景治河之水门乃施工于黄河而非汴渠之上。水门是分水口而非堰埭,王景利用水门与堰埭相互配合达成分洪之效。”他还将固堤法与堰流法结合,修建西起荥阳(今河南荥阳市)东至千乘(今山东高青县)入海口的千里堤防,实现汴渠与黄河的分流,黄河下游淤积泥沙大为减少,致河患大幅减轻。

当然,汉代黄河国家治理体制也存在很大的局限性。其一,“以经治河”容易导致治河理论的教条化,还会带来严重的财政负担。汉代儒学备受推崇,“其学极精而有用,以《禹贡》治河,以《洪范》察变,以《春秋》决狱”。《禹贡》是《尚书》中的一篇,主要讲述大禹治水的事迹,为后世提供一定的水利经验和借鉴,但治河不能按图索骥,还需要治河者在水利工程实践中积累经验,灵活应对,采取因时而定的科学方法,否则就会带来严重的财费和人力负担。如西汉成帝时孙禁称“吏卒治堤救水,岁三万人以上”,汉哀帝时贾让也奏言“今濒河十郡治堤岁费且万万,及其大决,所残无数……今濒河堤吏卒郡数千人,伐买薪石之费岁数千万”。其二,有迷信成分。汉代以来,“天人感应”说盛行,治水也难免带有封建迷信的色彩。统治者将水灾归咎于国家政事失理,成帝下诏称“乃者郡国被水灾……殆苛暴深刻之吏未息,元元冤失职者众”。官员反复劝诫国君修德弭灾,平当称“九河今皆寘灭,按经义治水,有决河深川,而无堤防雍塞之文”,李寻、解光也称“江河满溢……犹日月变见于朔望,明天道有因而作也”。当时盛行祭祀及巫祷之风,如“尊躬率吏民,投沉白马,祀水神河伯。尊亲执圭璧,使巫策祝。”汉代河堤谒者兼祀四渎也说明时人对河川的盲目崇拜,甚至汉明帝诏令献出美玉和牲畜等祭品来祭祀河神,“荐嘉玉絜牲,以礼河神”。学者认为,“修德应灾是稳定灾后社会秩序的重要方式……是带有迷信与感性的主观认识”,虽能使某些国君自责反省,政事中有所收敛与改正,但并非防治河患的最终出路。其三,河道管理不够完善,对河滩滥垦缺乏约束性的法令。黄河沿岸居民受眼前利益驱使,开垦河滩荒地的农耕活动破坏了河堤周围的生态环境,为治河埋下隐患。《尚书·禹贡》:“桑土既蚕,是降丘宅土”,大禹治水后,黄河中下游地区的居民从丘陵转移到平原居住,并利用河滩的肥沃土壤来种田。冀朝鼎认为,汉代“黄土与冲积土的天然肥效的优越性,如果没有有效的灌溉系统,也是不能充分发挥出来的”,近年考古发现的河南省内黄县三杨庄农业聚落遗址即是实证。“三杨庄遗址的农田是国内首次发现的汉代农田实物遗址”,“这种相对较为低湿的环境、丰富的水资源却为小麦、大豆、粟等旱地作物提供了必要的水分”。但汉代三杨庄居民的农耕活动会影响到河堤、河床状况,“由于他们另行修筑新堤以保卫其垦殖成果,新堤岸之间的宽度大大压缩,导致河床狭窄,行洪能力锐减,必定造成决堤危险升高的问题”,人为增加了河患风险,三杨庄最终被黄河洪水整体淹没。这正是河道监管不力造成的恶果。

汉代统治者专设河堤谒者并形成黄河国家治理体制,说明当时统治者已初具全局化的战略眼光,将河防事业整合并制度化、常态化。通过河堤谒者,统筹协调中央与地方的力量,黄河治理从河段的分散化治理转变为整个河防事务的统一处置,实现各种资源的最优化配置,沿河堤防建设从临时性应灾措施转变为固定的水利工程,河工也从以临时抽调的军卒为主转变为以黄河沿岸的当地百姓为主,有效提高了工程质量和防御灾害能力,大大降低了河患风险。正如日本学者藤田胜久所指出:“治水工程的组织化是在前汉末期河堤使者出现后才开始进行的……由中央派遣临时官员主持施工。工程形态从国家的军事土木工程向日常工程转换,到前汉末逐渐形成以河堤谒者为代表的具有统辖性质的黄河河防体制。其契机为伴随着统一国家的形成,视野也扩展至整个黄河流域,黄河作为一个特殊的自然事物进入人们的认识范畴。”

东汉以后直至唐代,河堤谒者的名称虽有所变化,但其基本职能一直在延续,为黄河长时期安流提供了重要保障。西晋傅玄上书晋武帝称:“伏见河堤谒者车谊不知水势,转为他职,更选知水者代之……窃见河堤谒者石恢甚精练水事及田事,知其利害,乞中书召恢,委曲问其得失,必有所补益。”可见熟悉水情、兴利除害是历代河堤谒者的任职条件。堤毁河决损及农田,皇帝也会直接问责河官,如唐玄宗开元十年,“博、棣等州黄河堤破,漂损田稼……都水使者刘承祖配流雷州”。

汉代创设的河堤谒者也为后世设置水官提供了宝贵的经验。北宋由都水监统管治河,金代继承,并设巡河官,“数十年间,或决或塞,迁徙无定。金人设官置属,以主其事……凡巡河官,皆从都水监廉举……此备河之恒制也。”至正十一年,元顺帝任命贾鲁为总治河防使,征发十余万军民堵塞黄河决口,数月后“水土工毕,诸埽诸堤成。河乃复故道”。金代的巡河官、元代的总治河防使及明清所设的河道总督,连同近现代水利部下设的黄河水利委员会等治河机构,甚至如今长江、淮河、珠江等流域也设有专门的水利委员会,均依稀可见汉代河堤谒者的深远影响。

结语

河堤谒者设置以前,黄河多局部、分段治理,缺乏通盘考虑,而汉代河堤谒者设置后,掀开对黄河整体、全面性治理的新篇章。整理已有资料可见,汉代“河堤谒者”集中来自黄河中下游地区,普遍出身儒生且自基层征辟入仕,任职前广经历练,离任后又屡受提拔。汉代统治者重视延揽通经博学的治河人才,构建以治河专官“河堤谒者”为代表的国家治河体制,设立固定治所与吏员,职能明确,分工合理,朝廷奖惩分明,官民一心共抗河患并成效显著。

黄河在王景治河以后实现“八百年安流”,与河堤谒者为核心的汉代黄河国家治理体制的建立密切相关。河堤谒者的设立,反映了汉代水利组织管理能力的提高,既为黄河水患的防治提供了强有力的制度保障,也为后世设置水官提供了经验。但也应看到,东汉以后,黄河实现长时段安流是多种因素综合作用的结果,而国家治河机制的建立与运转应是诸多因素之一,应当予以客观评价。