中国历史上,藩属体系将历代中原王朝行政统治区域外围的藩部、藩属政权,与王朝连为一个有机统一整体,能够衔接“化内”与“化外”,是凝聚“历史中国”的核心政治体制之一。7—9世纪唐王朝主导的东亚政治秩序,是中国古代藩属体系典型。不过,对藩属体系的研究不能只立足于中原王朝,也应尝试站在边疆藩属政权视角,审视这一体系运作。

在华夏政治文化中,历法制定与颁行至关重要。中原王朝对臣民及藩属政权进行历日颁赐,是借助时间秩序构建天下共主地位的重要方式。因此,源自中原王朝、在藩属政权中行用的历法体系,除实用意义外,更具有政治臣属象征意义,称之为“华夏时间”,更能体现其政治内涵。本文以南诏、渤海年号改元问题为主线,以“华夏时间”为切入点,对两藩属政权改元方式、建元背景,以及择取唐朝历法知识背后的文化心理进行剖析。

一、唐制影响下的南诏、渤海年号改元

南诏、渤海同为崛起于唐初的边疆民族政权,其首领长期受唐册封,后统合区域内各部族,在西南、东北地区各自称雄。学界一般认为,二者与唐王朝之间存在稳固宗藩关系。作为构成“华夏时间”的重要一环,南诏与渤海年号改元问题历来备受关注。

学界对渤海国王即位改元问题争论不已。刘晓东对此进行考察,并注意到唐前期实行中国古代较常见的即位翌年改元法——新皇帝即位当年沿用旧年号,第二年才改元。但唐睿宗至宪宗时期,除德宗外,其余9位皇帝均为即位当年改元。唐穆宗继位后,又恢复即位翌年改元,并一直延续到唐末。基于渤海文化与唐朝高度趋同的判断,刘氏认为渤海改元方式应与唐同步。从第二代王大武艺至第十代王大仁秀,为即位当年改元;自第十一代渤海王大彝震开始,又改为即位翌年改元。此说影响甚大,学界甚至据此重新编订了渤海国纪年表。

事实上,早在刘氏之前,阎万章、金毓黻、孙玉良已对渤海年号作过细致研究。渤海自圣历元年(698)大祚荣建国,到后唐天成元年(926)被辽所灭,共历经15王。据《新唐书》,渤海从第二代王大武艺开始自建年号,但未提及新王即位时改元情况。目前有史料佐证、能确定者,只有三代王大钦茂(即位当年改元)、十代王大仁秀(即位当年改元)、十一代王大彝震(即位翌年改元)。由于其他11王改元情况难以窥知,因此现有研究无法支撑刘氏推论。在此背景下,我们有必要检验刘氏思考路径的合理性。刘氏这一观点能否成立,关键在于推论前提,即唐藩属政权年号改元,是否在仿效同期唐廷。若这只是学者的学理性判断,并非历史事实,那么在此基础上展开的推论,无异空中楼阁。南诏年号使用情况,为讨论渤海年号改元提供一个可供比较的样本。首先,两政权均与唐地域相连,长期沾沐唐风。其次,南诏在年号使用上,也存在即位当年改元与翌年改元两种情形。那么,南诏诸王年号改元,是否与唐朝改元方式存在对应呢?

从第五代王阁罗凤开始,南诏9王共有16个年号。阁罗凤情形较为特殊,在此稍作说明。前人多将“赞普钟”视为南诏第一个年号,但据《南诏德化碑》唐天宝十一载(752),吐蕃“于邓川册诏为赞普钟南国大诏……改年为赞普钟元年”,《新唐书》亦载,“吐蕃以(南诏)为弟,夷谓弟‘钟’,故称‘赞普钟’,给金印,号‘东帝’”,可知“赞普钟”实为吐蕃赐予阁罗凤的王号,其含义为“吐蕃赞普之弟”。以“赞普钟”纪年,类同于先秦长期盛行的王号纪年(如某公某某年),而非建元纪年。阁罗凤天宝八载继承王位,天宝十一载始以王号“赞普钟”纪年,大历四年(769)正式建元“长寿”。因此,“长寿”才是南诏政权第一个年号。

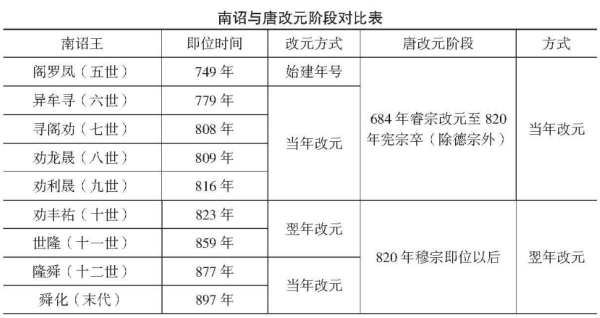

阁罗凤以后,自建年号的南诏8王中,有6王是在即位当年改元,翌年改元者仅2王。依时间排序,南诏改元可划分为当年改元(六世至九世)、翌年改元(十世至十一世)、当年改元(十二世至末代)三阶段。为便于分析,兹将南诏与唐改元情况列表如下。

据上表可知,唐朝改元之制对南诏有即时性影响。异牟寻作为南诏第一位即位改元者,在南诏政局稳定情况下,因受当时唐朝改元方式影响,采取华夏传统中并不常见的即位当年改元。之后南诏国王的改元方式,也基本与同期唐朝保持一致。如元和十五年(820)以后唐廷将改元方式调整为翌年改元,2年后劝丰祐即位,也将南诏改元方式调整为翌年改元。至于隆舜、舜化即位后再次当年改元,则是南诏内部权力斗争的结果。南诏末年郑买嗣专权,隆舜与舜化均被其所弑。此时唐朝已变更为翌年改元,南诏却重回即位当年改元轨道。这说明南诏改元方式虽基本取法同期唐朝,但也受自身政治局势影响。

由南诏情形推知,唐廷改元方式对同期藩属政权有直接影响。刘晓东等依据唐朝改元方式推测渤海改元方式,具有一定合理性,但其推导方式却存在明显缺陷。刘氏根据唐朝改元阶段,将渤海第二代至第十代推定为即位当年改元,第十一代及以后推定为即位翌年改元。如此一来,十一代王大彝震翌年改元,便成为渤海诸王改元方式的转折点,可是这并未得到相关史料佐证。在此情形下,《辽史》所载“僭号改元”中“改元”一词,便被刘氏等用来缝合渤海改元前后两阶段说。

《辽史》言渤海“至彝震,僭号改元,拟建宫阙”。这则史料粗看之下,颇有歧义,清人阿桂等《满洲源流考》即指出:

据《唐书》及《通考》国王大祚荣已谥高王,祚荣子武艺已改元仁安,武艺子钦茂已徙上京,又徙东京,自大祚荣以后无不称号改元者, 《辽史》所云未得其实。

阿桂等将这一“歧义”记载归咎为《辽史》编撰者失察。佟柱臣则将其解释为“渤海新君未逾年而改年号的,就是从大彝震开始”。在佟氏看来,《辽史》所谓“僭号改元”,并非指渤海到大彝震方才自建年号,而是指渤海即位改元方式在这时发生变化(从即位翌年改元变更为当年改元)。但《新唐书》只说:

大和四年,仁秀死,谥宣王。子新德蚤(早)死,孙彝震立,改年咸和。明年,诏袭爵。

并未明确提及大彝震是即位当年还是次年改元。佟氏将大彝震咸和年号理解为当年改元,却又依金毓黻观点,将咸和元年定在唐大和五年(831),而金氏渤海《年表》是按即位翌年改元通则编订。大仁秀卒于大和四年,如按佟氏所言大彝震是“未逾年而改年号”,渤海咸和元年应对应大和四年,佟氏所言与所引自相矛盾。

刘晓东认可佟氏的理解方式,但认为大彝震前后改元方式的变化,是从即位当年改元变为翌年改元。他指出渤海新君继位逾年而改年号,以大彝震为始,才是“至彝震,僭号改元”含义。乍看之下,刘氏观点于逻辑而言并无问题。然而,渤海诸王即位改元情形,目前可确定者仅三王。由于史料不足,无法证明在大彝震之前,渤海不存在翌年改元情况。因此,笔者尚难认同将此处“改元”一词,阐释为“改元方式发生变化”之义,也不赞成阿桂等将其理解成史家失察。

事实上,只有置身历史文本书写情境,才能准确理解渤海“僭号改元”的本意。《辽史·地理志》追溯东京辽阳府沿革曰:

汉末为公孙度所据,传子康;孙渊,自称燕王,建元绍汉,魏灭之……后为渤海大氏所有……有乞乞仲象者,度辽水自固,武后封为震国公。传子祚荣,建都邑,自称震王,并吞海北,地方五千里,兵数十万。中宗赐所都曰忽汗州,封渤海郡王。十有二世至彝震,僭号改元,拟建宫阙,有五京、十五府、六十二州,为辽东盛国。

结合上下文语境,这段史料简要勾勒出渤海政权“创业史”。大彝震先世既已被封为渤海郡王。此处所谓“僭号”,联系后文“拟建宫阙”一语来看,撰者似在暗示大彝震或有称帝之举。《辽史》所涉“改元”一词,除此处外还有31处,其中30处均为更改先前年号之意,唯《辽史·属国表》记“周有天下,不期而会者八百余国。辽居松漠,最为强盛。天命有归,建国改元”。此则史料显系概括辽朝历史地位的政治话语,由于不涉及具体史事,故这里“改元”一词确切内涵无法审断。但同一文献,撰者将同一词汇引申为双重含义的可能性不大。

更直接的证据是,同段落中明确记载三国时公孙渊“建元绍汉”,说明《辽史》编撰者用以表述始建年号的用词是“建元”,而非“改元”。除去这则史料,《辽史》所涉“建元”一词尚有7处,其中6处皆可明确为“始建年号”之意。唯记载完颜阿骨打在辽天庆七年(1117)“即皇帝位,建元天辅,国号金”一则史料应加以审思。此则史料涉及金朝开国时间问题,《金史》所记阿骨打建国第一个年号为“收国”(《辽史》失载),天辅已是第二个年号。如此看来,此则史料所记似有讹误。刘浦江论及金朝开国问题时,曾推测收国年号应不存在,但天辅始于何年亦难断定。之后邱靖嘉结合石刻资料对金朝开国史重作考辨,指出阿骨打当在辽天庆七年称帝建国,建元天辅,其结论令人信服。可知《辽史》此处记载并无问题,“建元”仍是“始建年号”之意,而非对已有年号进行更改。

因此,从用词所指来看,若史家本意是强调大彝震时始建年号,那么其文本书写应与记载公孙渊自建年号一致,表述为“僭号建元”,而非“僭号改元”。《辽史·地理志》中所谓“建元”就是指始建年号,“改元”就是指改易年号。前人对《辽史》所记大彝震“僭号改元”一事,从一开始就存在理解偏差,过度解释后更与其本意南辕北辙。史料考证应立足于文本逻辑展开,大彝震“僭号改元”,其重点在于“僭号”,“改元”则是指一般新王继位后的常规更改年号之举。

综上,南诏诸王改元史事证实,藩属政权仿效唐廷改元之制的现象确实存在。因此,依据这一思路,研究者对渤海诸王即位改元情形进行推论,具有一定合理性,但对史料进行过度阐释并不可取。

二、“奉唐正朔”下的自建年号

在华夏政治文化中,藩属政权自建年号被视为“僭逆”之举。这是否意味着,南诏、渤海有意脱离唐王朝主导的藩属体系呢?如果答案是否定的,二者又是如何做到“奉唐正朔”与自建年号并举?要回答以上问题,就必须对宗藩双边互动情况下,南诏、渤海的建元背景进行剖析。

关于渤海自建年号一事,金毓黻推论,渤海既为唐朝藩属,“其国王在国内私立年号并僭称尊号,不用细说是不能通于上国的举动”。考索史籍,唐代确实不见渤海诸王年号记载。渤海年号集中见于宋人所编《新唐书·渤海传》,其中记有大武艺至大彝震之间渤海诸王的世系、谥号及年号。《新唐书·渤海传》多取材自唐人张建章所撰《渤海国记》。张建章为幽州节度使属吏,曾于大和六年因幽州与渤海之间的官方来往亲至渤海,受到渤海十一世王大彝震接待。因此有机会获悉渤海历史,并于返唐后撰成《渤海国记》。学者已指出,《新唐书》所记渤海年号,基本源自张书。但需注意的是,《新唐书·渤海传》对渤海新王即位改元情况语焉不详,且失载大武艺的年号“宝历”,由此让后世误以为渤海“一王一号”。所以张建章对渤海的了解,也非全然接近历史事实。

藩属政权自建年号,实际已造成宗藩关系破裂。张氏既为唐朝边吏,返唐后应将渤海自建年号一事奏陈唐廷。张建章墓志也载:“(张氏)又著《渤海记》,备尽岛夷风俗、宫殿、官品,当代传之。”《旧唐书·经籍志》未见此书,应是成书时间较早的缘故。《经籍志》明言,“今录开元盛时四部诸书,以表艺文之盛”, 可知其收录时间下限在开元年间。这是否说明此书在唐代已有广泛影响,唐廷知晓渤海自建年号一事呢?揆诸史实,恐怕不然。

首先,张建章所处已是晚唐,又仕宦于割据一方的幽州节度使下,张氏出使渤海及其著作流传,也应放在这一背景中考察。依唐制,使臣出使边疆藩属政权之后,应将出使经过、见闻及藩属政权内部情况等内容上奏主客郎中。《新唐书》记主客郎中职能曰:“使绝域者还,上闻见及风俗之宜、供馈赠贶之数。”然而,张建章墓志明确记载渤海遣使来聘,幽州节度使委派张氏一行人回访,足见此次交往只是幽州与渤海间地方性往来,而非唐廷指派的官方交聘。也就是说,这是一次绕开唐廷的活动。这一特殊性,应是决定张氏出使经历及见闻不为唐廷所知的根本因素。其次,张氏墓志由其从兄张珪撰写,其弟张总章书丹。志主、撰者与书者均为亲属关系,又同为幽州属吏,二人对张氏生平著述自然了如指掌。墓志所谓“当代传之”,更近似于家属“私见”,并不足以证明此书在唐代已有一定影响。

综上,张建章著述所载渤海自建年号,在唐代应未流传开。如金毓黻所论,唐廷应不知此事。从《新唐书·渤海传》缺载大彝震以下诸王年号来看,张氏之后,唐宋时人亦不知大彝震以后渤海诸王年号使用情况。据《旧唐书》,自先天二年(713)唐册封大祚荣为渤海郡王后,渤海“自是每岁遣使朝贡”。可见,渤海是在藩属体系正常运作情况下,长期背唐建元。

关于唐人对南诏建元的认知问题,笔者已有考订。概言之,南诏纪年研究的资料依托,主要是元代以后云南本土史乘,以及当代出土纪年文物。在唐宋典籍中,鲜见南诏年号相关记录,其中以《新唐书》最为典型。《新唐书》首先记载阁罗凤以王号纪年的“赞普钟”,但从“赞普钟”以后,直到世隆“建极”之前,中间10个年号全部失载。世隆叛唐公开称帝以后,从“建极”开始,除“嵯耶”以外,《新唐书》又一一按顺序对南诏年号进行记录。南诏六世王异牟寻至十世王劝丰祐所建年号,在唐宋典籍中出现了结构性失载。

值得注意的是,南诏年号这一结构性失载期,也正是唐诏双方修好期。在唐王朝看来,这一时期南诏始终在“奉唐正朔”。“奉唐正朔”兼有政治臣属与历法行用双重含义。从政治臣属上看,贞元十年(794)点苍山会盟以后至世隆即位前,南诏每有旧主宾天及新主即位,唐朝无不依制对南诏领主进行祭悼、册封。《新唐书》详载曰:

元和三年,异牟寻死,诏太常卿武少仪持节吊祭。子寻阁劝立,或谓梦凑,自称“骠信”,夷语君也。改赐元和印章。明年死,子劝龙晟立,淫肆不道,上下怨疾。十一年,为弄栋节度王嵯巅所杀,立其弟劝利。诏少府少监李铣为册立吊祭使。劝利德嵯巅,赐氏蒙,封“大容”,蛮谓兄为“容”。长庆三年,始赐印。是岁死,弟丰祐立。丰祐趫敢,善用其下,慕中国,不肯连父名。穆宗使京兆少尹韦审规持节临册。丰祐遣洪成酋、赵龙些、杨定奇入谢天子。

这一记载表明,异牟寻至劝丰祐时期,南诏与唐政治隶属关系一直十分稳固。

从历法行用上看,南诏在与唐官方交往时,的确使用的是唐朝年号及历法。如贞元会盟誓文中有“贞元十年岁次甲戌正月乙亥朔,越五日己卯”的记载。袁滋册封异牟寻时又载:“宣敕书读册文讫。相者引南诏蒙异牟寻离位受册,次受贞元十年历日。”此外贞元会盟后,南诏“以清平官尹辅酋来朝”,“异牟寻上表陈谢册命及颁赐正朔”。

与此同时,唐诏之间由于官方往来频繁,不乏中原人士亲至南诏并留下相关著述。如贞元十年袁滋率使团至南诏会盟,后撰成《云南记》一书。咸通年间,樊绰对南诏风俗、地理及人文掌故进行考察,并参考袁滋著述撰成《云南志》(又名《蛮书》)。樊绰在书中对“赞普钟”有记录,对南诏自建年号却只字未提,表明无论是袁滋还是樊绰,对阁罗凤以后南诏长期建元一事似乎浑然不觉。但学界发现的南诏纪年文物,涵盖碑刻、经卷、塔砖、石窟题记、铁柱等多种,表明南诏对内行用自建年号相当普遍。这说明南诏在与唐往来时,有刻意掩饰之举。

世隆叛唐后,南诏公开建元,唐朝也以敌国对待,故对其之后年号有所记载。《新唐书》言:

坦绰酋龙(世隆)立,恚朝廷不吊恤;又诏书乃赐故王,以草具进使者而遣。遂僭称皇帝,建元建极,自号大礼国。懿宗以其名近玄宗嫌讳,绝朝贡。

此处记载世隆“建元”,而非“改元”,更说明唐廷不知南诏长期自建年号一事,竟误以为世隆脱离唐朝藩属体系后,南诏才开始正式建元。

可见,在南诏“奉唐正朔”,唐诏交往频率颇高,且有中原人士历经实地并撰成著述情况下,南诏年号反而在中原史籍中出现结构性失载。这一“异常”表明,南诏不仅在“奉唐正朔”外衣下对内自建年号,并且在与唐官方交往时刻意使用唐朝年号、对自建年号加以掩饰。实际上,唐朝与藩属政权间一直有常规礼仪互动,唐太宗在解释征讨高昌原因时说:

高昌数年来朝贡脱略,无藩臣礼,国中署置官号,准我百僚,称臣于人,岂得如此!

对唐廷来说,自建年号是绝不亚于“朝贡脱略”或“自置百官”的僭逆之举。南诏刻意隐瞒“僭号”行为,恰能说明朝贡秩序的运行,有藩属政权主动参与的一面。换言之,《新唐书》所见南诏对唐朝贡络绎不绝,很大程度上是南诏政权在宗藩互动仪轨框架下的有意迎附。

总之,南诏与渤海皆为背唐建元,绝非公开建元。对唐王朝而言,“奉唐正朔”是依靠象征性的“华夏时间”体系,实现天下秩序中共主地位的再确认。对藩属政权而言,由于在年号使用上采取弹性做法,对内自建年号与对外“奉唐正朔”可以并行不悖。因此,南诏、渤海建元,仍是在唐王朝主导的藩属体系下展开。

三、藩属政权对“华夏时间”的择取

剖析南诏、渤海的自建年号与建元背景,不禁让人怀疑唐王朝构建的历法秩序——“华夏时间”,在藩属政权中究竟能够在多大程度上得到实行?除年号外,藩属政权其他历法行用是具有自主性?还是依赖于华夏历法知识输入?

关于渤海历法使用情形,史料记载绝少。文物资料显示,中原干支计时法在渤海行用普遍。《渤海贞孝公主墓志》记志主卒于“(渤海)大兴五十六年夏六月九日壬辰”,葬于“冬十一月廿八日己卯”;朝鲜渤海古寺遗址出土文物也记有“渤海宣王九年丙午三月十五日”字样;《渤海中台省致日本太政官牒》则载“咸和十一年闰九月廿五日”,这一置闰安排与唐历会昌元年(841)闰九月相合。有必要提及的是,在传统历数知识体系中,置闰是一项至为精密的工作,对天文观测与历法推演有极高要求。咸和十一年置闰与唐朝相合,证明渤海直接使用唐历。此外,据平安时代《三代实录》载:

贞观元年,渤海国大使乌孝慎新贡《长庆宣明历经》,云是大唐新用经也。真野麻吕试加覆勘,理当固然。

日本贞观元年即唐大中十三年(871),《长庆宣明历经》即唐穆宗颁布的《长庆宣明历》。《新唐书》载:“至穆宗立,以为累世缵绪,必更历纪,乃诏日官改撰历术,名曰宣明。”渤海既能赠送日本《宣明历》,说明在之前已普遍使用唐历。

南诏历法相关资料较多。南诏诸王年号能基本廓清,正在于纪年文物资料中大量使用干支计时法,由此可与唐历相对,将年号起止时间一一考订。前引贞元会盟之后唐朝对南诏进行历法颁赐,无疑表明南诏能获得唐历。需补充的是,从史料记载看,南诏原有一套自身历法系统,只是在与唐交往中,逐渐被更先进的唐历取代。《通典》记载唐初大理地区松外诸蛮,“颇解阴阳历数……以十二月为岁首”。《通鉴》亦云:“梁建方击松外蛮,破之……自云本皆华人,其所异者以十二月为岁首。”以唐历十二月为岁首,说明南诏历法体系为建丑。唐历以正月为岁首,是建寅,二者并不相同。据《蛮书》和《新唐书》,至中晚唐时期,南诏历法体系已发生明显变化。《蛮书》载:“改年即用建寅之月,其余节日,粗与汉同,唯不知有寒食清明耳。”《新唐书》亦云:“俗以寅为正,四时大抵与中国小差。”显然,伴随唐诏交往增多,南诏境内已普遍行用唐历。

可见,藩属政权接受与运用“华夏时间”并非简单移植,而是充满能动抉择。由唐王朝统一制定的历法秩序,在藩属政权中已发生明显变化。具体表现为,以自建年号替代唐朝年号,其他历法知识则几乎全部行用唐历。这一现象,应置于华夏“正朔”正统内涵生成,以及“改正朔”方式衍变的知识背景中进行理解。

在华夏政治思想中,正朔被视为正统论的重要一端。然而早在正统论成型前,正朔便被引申出政治哲学上的正统意义。“正”即正月,“朔”源自天文观测中的塑望月,为一个月中第一天。因此,正朔历法本义为一年中第一天,在时间坐标中具有相当重要的起始意义。《白虎通德论》云:“四时不随正朔变,何以为四时据物为名,春当生,冬当终,皆以正为时也!”由于此种牵一发而动全身的起始意义,正朔可视为历法的代名词,正朔不同,即表示历法体系不同。“正朔”一词,当“正”做动词使用时,也可表示对历法体系进行修订。

上节论及,从藩属体制视角看,“奉唐正朔”兼有政治臣属与历法行用双重含义。在华夏政治文化中,正朔内涵实际更为丰富。雷戈指出史籍中正朔一词,大抵有天文历法(本义)、正统象征(政治引申义)、华夏礼乐文明(文化引申义)三重表义。这里要着重讨论的是,正朔本义与政治引申义之间如何交互,华夏政治文化如何使用某一历法符号体现正朔的正统性?

已有学者指出,正朔正统性建构最终成型于汉代,汉儒在其中发挥重要作用。然而,如考虑到正朔本是天学,与天命观相互缠绕,正朔极有可能在三代便被推演出政治哲学意义。汉儒董仲舒立足于正朔具有的历法本义,对其引申出的正统性进行推演。在董氏论证过程中,可以明显看到正朔逐渐脱离历法实用性,被赋予政治哲学神圣性。董氏对《春秋》“王正月”解释最能体现这一点:

何以谓之王正月?曰:王者必受命而后王。王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下,所以明易姓,非继人,通以己受之于天也。王者受命而王,制此月以应变,故作科以奉天地,故谓之王正月也。

是故《春秋》之道,以元之深正天之端,以天之端正王之政,以王之政正诸侯之即位,以诸侯之即位正竟内之治。五者俱正而化大行。

董仲舒的推演充满微言大义,历法、天命、正统性相互交织,自然难以从因果关系角度评价其逻辑是否成立。或者说,在其推演中,逻辑本就是极次要的东西,关键在于如何将正朔从实用性历法知识,神圣化为政治哲学中的普遍信仰。因为知识一旦超越实用性而具有神圣性,本身的合理性与真实性就变得不再重要。

汉儒在将正朔神圣化时,又相应建构出一套改正朔方法,此即上文所提秦汉以前更改正朔的“三正循环”。史载三代正朔各不相同,“夏以建寅月为正,殷以建丑月为正,周以建子月为正”。《史记》亦云:“王者易姓受命,必慎始初,改正朔。”然而,历法意义上的改正朔,其实质等同于更改整个历法体系。因此,汉代以前所谓改正朔的具体操作方式,就是更改历法。据顾炎武考证,先秦时“杞用夏正,宋用殷正,若朝觐会同,则用周之正朔,其于本国,自用其先王之正朔也”。所谓正朔不同,即指各自行用历法体系不同。

如此一来,便造成正朔历法本义与正统引申义在实际行用时产生龃龉。一方面,自正朔被神圣化后,以改正朔的方式重新厘定正统成为其基本职能(甚至已超越原本的历法职能);另一方面,频繁改正朔等同于频繁改历,无疑会造成时间秩序统纪紊乱。由改正朔引起的时序混乱,在秦汉之际表现尤为明显。如徐承泰指出秦汉因改正朔造成岁首之变,由此导致史事叙述时间存在前后颠倒、彼此相悖现象。东汉班固则感叹:“然正朔服色,未睹其真,而朔晦月见,弦望满亏,多非是。”

在此情形下,年号应运而生,成为衔接正朔与正统间的思想装置。由此也造成年号作为正朔的正统代言符号,与实用历法知识体系在功能上有所区分。改正朔具体方式亦从更改历法系统,变更为年号的建元与改元。是故欧阳修指出:“夫正朔者何?王者所以加天下而同之于一之号也。”并评价说:“三代用正朔,后世有建元之名……若夫上不戾于天,下可加于人。则名年建元,便于三代之改岁。”清人赵翼云年号纪元为“千古不易之良法也”。

行文至此,便不难洞悉,南诏和渤海对内自建年号,却对唐朝实用性历法知识(比如干支计时法)来者不拒的原因,正在于承担改正朔的具体功能者为年号,与其他实用性历法知识无涉,二者知识属性并不一致。年号与计时方式的两分,其实就是具有正统论含义的正朔与实用历法知识的分野。南诏与渤海作此择取,充分体现出藩属政权在面对中原王朝时,一方面意欲对内充分维持政治自主,另一方面文化上又始终无法自主的两难处境。

结 语

作为唐王朝藩属政权,南诏与渤海均受“华夏时间”体系影响,不当自建年号,现实却是两政权均长期建元。从南诏建元个案分析可窥知,藩属政权改元方式确实在效法同期唐朝。由此导致华夏改元制度中的异例——即位当年改元,在南诏一度成为常制。由于至唐代,华夏政治文化中“改正朔”举措早已从改历演变为年号的建元与改元,因此南诏、渤海自建年号,无疑表明在藩属政权内部,“奉唐正朔”难以落实。但是否说明藩属体系无法发挥政治作用?显然不能。渤海自始至终是背唐建元,南诏亦是在叛唐后才敢公开建元,更表明唐朝藩属体系的政治约束作用始终存在。除自建年号外,南诏与渤海对唐朝历法体系几乎全盘吸收,根源在于,承载正朔正统性象征功能者为年号。此种有意识择取,更说明二者受华夏政治文化影响之深。

审视藩属体系,可以看到藩属政权在面对唐王朝时,兼具政治自主性及文化被动性两个面向。藩属体系并非依靠中原王朝单方面维持,也有藩属政权主动参与的一面。如南诏在年号使用上采取弹性做法,自建年号与唐朝年号并用,又始终保持对唐朝贡不绝。对宗藩双边而言,藩属体系历史意义并不完全重合。对于中原王朝来说,藩属体系可维系自身中心地位,突出“四夷来朝”的政治臣属意义;而对藩属政权而言,借助这一政治体系可以对内输入华夏先进政治思想与行政统治技术,文化实用意义比政治意义更突出。因此,唐王朝藩属体系稳固运行的根本原因,并不在于唐朝国力强盛与否,而在于这一体系是宗藩双边共建形成,本身具有“互惠”性质。同时,这一不重合现象揭示出藩属体系始终存在持久张力,在其作用下,“奉唐正朔”与自建年号这一看似对立的命题,实则可以共存。

唐廷主导的藩属体系并非秩序井然,藩属体系运作也不仅是依靠单一的朝贡与册封。相反,在宗藩双边均认同的仪轨框架下,藩属政权与唐互动时交往策略极具弹性,并根据自身现实对华夏行政技术及各类知识进行择取与改造。唐王朝由于无法对藩属政权进行直接军事控制,是无法避免“制度”在藩属政权产生“变形”的。然而,正是这种“因地制宜”,不断加深藩属政权的华夏化程度,促使南诏与渤海不断向华夏式政治体演进,终在最后彻底汇入华夏。

(作者方冬,系南京大学历史学院博士研究生)