周革殷命,周人集团诸贵族因追随天子灭商立国有功而获得厚赏,所属宗族规模和实力迅速扩大。与此同时,周天子为巩固统治而大行分封,众多亲戚功臣被封往各地镇抚民人。宗族分宗与政治分封紧密结合,成为西周制度的一大特色。不过政权新立,朝堂上亦需能臣贤佐协助天子稳定政局。因此部分重臣虽有分封,亦兼任王朝职官。他们需留在王朝任职,往往改令族人子弟代其就封。在世官制下,其王朝职事也会由后人继承,因此宗族会被明显地分为畿内家族和封地家族等多个部分。在这种情况下,外封和留王畿该如何选择?司马贞《史记索隐》载“周公元子就封于鲁,次子留相王室,代为周公”、“(召公)亦以元子就封,而次子留周室,代为召公。”“元子”即长子,司马贞认为周公、召公均是让长子代往封地就封为侯,而将次子留在王朝接替职事。按司马贞所言周、召二公分宗情况是否可信?“长子就封,次子留相王室”而外,是否还有其他的分宗模式?外封家族与留王畿家族关系如何?这些问题既与西周政局紧密相连,也是宗法制度的重要内容。以往学者虽有所论及,但并不全面。近几年新的考古发现又为此问题的深入讨论提供了新的线索。下面我们便以周公、毕公、召氏、南宫氏等宗族为例,结合金文与传世文献对西周早期高等级宗族分宗模式试作探索。

一、周公宗族内部结构及关系探讨

周公名旦,是文王之子,武王之弟,周公事迹及子嗣文献多有记载,其宗族分宗比较清楚。

周公原封于鲁,因留相王室,由伯禽代为就封。《鲁周公世家》有:

(周武王)封周公旦于少昊之虚曲阜,是为鲁公。周公不就封,留佐武王…周公卒,子伯禽固已前受封,是为鲁公。

伯禽是周公嫡长子,“伯”为排行称谓,表嫡长之意。《史记》称周公、伯禽受封在武王之时,但《诗经·鲁颂·閟宫》明言在成王时。从西周早期东土态势来看,武王之时山东之地并未归周所有。只有在周公东征平定东夷叛乱以后,周人才有在商奄旧地一带封邦建侯之可能,因此伯禽侯鲁应在成王之时。伯禽是实际上鲁国始封君,也被称作“鲁公”。

《史记索隐》载周公将次子留在畿内继承其职事。西周金文见有周公之子担任王朝大臣者,如夨令方彝(13548)有铭文作:

唯八月,辰在甲申,王令周公子明保尹三事四方,授卿事寮,丁亥,令夨告于周公宫,公令诞同卿事寮……

“周公子明保”即周公之子明保。铭文记载周天子令明保管理王朝内外之事(尹三事四方),可知其为王朝执政大臣。明保也被称作“明公”,见于夨令方尊(11521)、鲁侯尊(04955)等,应是继承其父“周公”职位,与传世文献相合。陈梦家认为明保乃周公次子君陈,可能是正确的意见。

此外周公还有不少子嗣,《左传》僖公二十四年有“凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之胤也”。这些均是周公之后,各有分封,多数也见于西周铜器铭文。由此可知,西周早期周公宗族是由多个以其子为祖而独立成氏、各有分封的分族组成。

既是同属周公宗族,内部当有大宗、小宗之别。周公诸子孰为大宗?尤其是对于周公长子与次子而言,分别继承其畿外封地与王朝职事,二者宗族地位孰高孰低?这一点或可从祭祀规格与等级的差别中找到答案。

祖先祭祀在周代社会中占有重要地位,西周时代宗庙祭祀制度谨严,一般由宗子主持宗族祭祀,其他宗族成员不得僭越,所谓“庶子不祭,明其宗也”祭祀主导权的归属、祭祀对象和祭祀规格的不同均是祭祀者身份高低的体现。文献所见鲁侯在宗庙祭祀中的地位明显要高于其兄弟辈,这主要体现在如下两个方面:

首先,从宗庙设置情况来看,鲁侯立庙规格高于其他兄弟之族。鲁国有文王庙,鲁侯可以祭祀文王。《左传》襄公十二年有“秋,吴子寿梦卒,临于周庙,礼也。”杜预注云“周庙,文王庙也。周公出文王,故鲁立其庙。”周公其余诸子,包括畿内周公一支,均只能立周公宗庙,作器祭祀周公,而不见立文王庙或祭祀文王的记载。

其次,从祭祀规格来看,鲁国因周公之故,祭祀规格秩比天子,这也是其他兄弟宗族所不能比的。《礼记·继统》云:

昔者周公旦有勋劳于天下。周公既没,成王、康王追念周公之所以勋劳者,而欲尊鲁,故赐之以重祭。外祭则郊社是也,内祭则大尝禘是也。夫大尝禘,升歌清庙下而管象,朱干玉戚以舞大武,八佾以舞大夏,此天子之乐也。

周公之子均能祭祀周公,但天子褒扬周公勋劳而独尊鲁,说明鲁侯在周公宗族中的地位要比其他兄弟高。这种祭祀上的差别,正是宗族内部地位高低的体现。因此,伯禽封鲁,不仅仅是代父就封,更是周公传重之所在。“传重者,传所受宗庙、土地、爵位、人民之重也。”说明外服鲁侯一支应是周公宗族大宗,畿内周公家族及其余诸子只能算是小宗。

二、毕公宗族分宗情况探析

毕公名高,也是文王之子,武王之弟。《左传》僖公二十四年有“管、蔡…毕、原、酆、郇,文之昭也。”毕公是西周早期重要的辅政大臣,毕公宗族分宗全貌已不得而知。从铜器铭文来看,至少有畿外楷侯与畿内毕氏两支。

献簋有铭文作:

唯九月既望庚寅,楷伯于遘王,休亡尤。朕辟天子、楷伯令厥臣献金车,对朕辟休,作朕文考光父乙,十世不忘,献身在毕公家,受天子休。(05221)

该器从器形来看在西周早期,郭沫若、彭裕商等认为是康王时器。器主名“献”,称天子、楷伯为“朕辟”,而自称“厥臣”。辟,君也,可知献为楷伯属臣(若只是天子之臣,则不应称楷伯为“朕辟”)。“楷”为地名,学者或认为即传世文献之“黎”,其地在今山西黎城附近。铭文记载了楷伯赏赐厥臣献的事情,开头“楷伯于遘王,休亡尤”是赏赐之起因与背景。献很有可能跟随楷伯前往觐见周天子,故而有此赏赐。铭文末尾“十世不忘献身在毕公家”,可知楷伯与毕公当有密切联系。从铜器年代来看,“毕公”应指毕公高。郭沫若曾指出楷伯为毕公之子,学者多从之。“楷”是其封地所在,“伯”表排行,说明楷伯为毕公嫡长子。

毕公还有子孙留在畿内,世代以“毕”为氏。清华简《祭公之顾命》记载祭公谋父临终前与穆王的对话,有“乃召毕桓、井利、毛班”(简9),《逸周书·祭公》也有相似内容。“毕桓”之“毕”为氏名,于鬯指出“毕桓者,人氏名,疑毕公高之后”,应是可信的意见。由简文可知毕桓为穆王朝三公之一,当是继承毕公职事的结果。毕氏族人还见于金文,如梁带村出土毕伯克鼎(02273)有铭文作:

毕伯克肈作朕丕显皇祖受命毕公彝,用追享孝,子孙永宝用。

铜器年代近两周之际。铭文所见“皇祖受命毕公”即是毕公高。“毕伯克”当是畿内毕氏后代。

毕公长子既然已经就封于楷,畿内毕氏之祖只能是其庶子,段簋(05234)铭文或可左证这一点:

……王蔑段历,念毕仲孙子,令龏大则于段,敢对扬王休,用作簋,孙孙子子万年用享祀,孙子引。

从器形及铭文风格看,铜器年代在西周中期。器主名段,天子赏赐段,其原因是“念毕仲孙子”,说明段为毕仲之后。“毕”为氏名,仲是排行,陈梦家认为毕仲是毕公之子,韩巍、陈颖飞进一步认为毕仲可能是楷伯之弟,当是可信的意见。毕公长子已就封于楷,畿内毕氏则当是毕公次子毕仲之后。毕公宗族分宗正与周公“长子就封,次子留相王室”相同。

毕公宗族分宗之后孰为大宗?韩巍认为毕仲继承毕氏大宗,因此其宗子可以称毕伯,李学勤也认为楷伯是毕公别子。按此说或可商榷。伯仲叔季是同父兄弟之间的排行称谓,无论大宗小宗,所在家族之内均可各有伯仲。毕仲之后每代嫡长子均可称毕伯,但只代表其为畿内毕氏一支宗子,如周公宗族凡伯、胙伯为凡氏、胙氏宗子,并不能说明他们是整个周公宗族大宗。从献簋、段簋铭文内涵来看,毕公嫡长子楷伯当为大宗,庶子毕仲一支为小宗。

献簋铭文记载献感念楷伯赏赐,言及“十世不忘献身在毕公家”。是在献看来,服事楷伯即等于服事毕公之家,将楷伯与毕公之家等同。楷伯若非毕公继承人,亦即是传重者,应当不得“毕公之家”之名,可见楷伯并非“别子”。同时,段簋铭文只言“王念毕仲孙子”却不言“毕公孙子”,这种表述的差异或暗示毕仲一支的小宗地位。西周晚期禹鼎有铭文作:

禹曰:“丕显桓桓皇祖穆公,克夹召先王,奠四方,肆武公亦弗遐忘朕圣祖考幽大叔、懿叔,命禹缵朕圣祖考,政于井邦……”(02498)

器主禹受武公之命为政于井邦,其皇祖为“穆公”。长安张家坡西周井叔家族墓地出土井叔叔釆钟有铭文作“文祖穆公”,朱凤瀚认为是同一人,是禹为井氏族人。禹之圣祖为幽大叔,“幽”为谥号,“叔”是排行,说明非嫡长子。学者早已指出,穆公原为井氏大宗,幽大叔是穆公庶子,“幽大叔-懿叔-禹”一支是井氏小宗。铭文所见武公命禹之时,不言“穆公孙子”,只是“弗遐忘朕圣祖考幽大叔”,恰好点明其井氏小宗的身份。段簋铭文与此类似,只言“王念毕仲孙子”却不言“毕公孙子”,正说明段与毕仲关系密切而与毕公有隔,可见毕仲一支是毕公宗族之小宗。

综上,毕公长子楷侯一系为毕公宗族大宗,畿内毕氏为毕仲之后,是小宗,分宗情况与周公宗族相同。

三、召公宗族内部结构分析

召公名奭,与周同为姬姓,召公所在召氏宗族本是姬姓支族,东汉及以后或有文献言召公是文王之子,学者早已指出不可信。现在看来,至迟在文王以前召氏宗族就已经分族而出。召公奭并非召氏始祖,当商末周初召公任宗子之时,召氏宗族应已经有相当规模。召公历事文、武、成、康四朝,地位很高,因此召氏宗族在西周早期就有多个分族,目前可以确定的有燕侯家族、太保家族和召氏家族等。

文献记载召公受封于燕,传世小臣岂鼎(02102)有铭文作:

召公建匽(燕),休于小臣岂贝五朋,用作宝尊彝。

“召公建燕”即召公建立燕国,这与文献所载相合。不过召公本人并未就封,实际就封者应是其子。北京房山琉璃河西周燕国墓地M1193出土克罍、克盉(13831、14789)有铭文作:

王曰:太保,唯乃明乃心,享于乃辟。余大对乃享,令克侯于燕…

铜器年代在西周早期偏早,器主名“克”。铭文记载周天子感念召公勤劳王室,服事天子,于是命令克去往燕地为侯,克因此作器纪念。天子因召公功劳而封克为燕侯,说明召公与克有着极为密切的亲缘关系。参照天子封周公而其子伯禽侯鲁,克应是召公之子,这一点已经为学界所公认。

西周早期还有以“太保”为氏者,如多件器主为""的铜器有铭文作:

作尊彝,太保。(鼎,01527-01531)

太保,作宗室宝尊彝。(鼎,01863)

作尊彝,太保。(觚,09820)

这几件铜器年代较早,唐兰定在康王时期。“作尊彝”与“太保”之间有明显的间隔,并不连在一起。此“大保”性质与商周常见族氏铭文相近,当表示器主“”所在宗族之名。太保为职官名,此属于典型的“以官为氏”。西周早期任“太保”者为召公奭,因此太保氏应为召氏宗族的一支。属于太保氏,结合铜器年代,很有可能是召公奭之子。

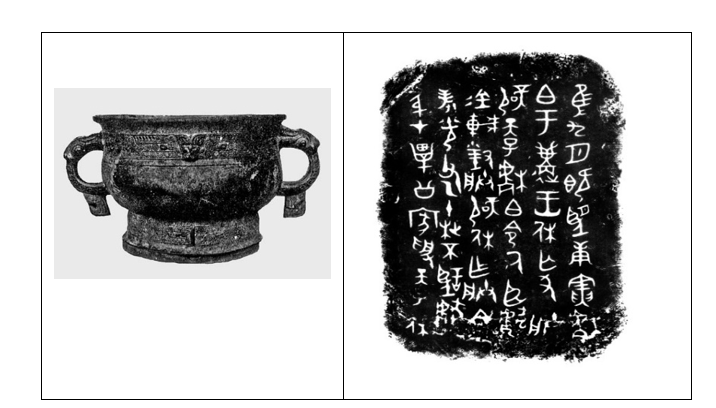

西周早期召氏宗族还有名“召伯父辛”者,如伯龢诸器有铭文作:

龢作召伯父辛宝尊彝。(龢爵,08569)

伯龢作召伯父辛宝尊鼎。(伯龢鼎,01900)

“召伯父辛”即召氏之“伯”,日名为“辛”,生前可能是召氏宗族宗子。清末山东寿张梁山出土“梁山七器”中召公铜器与召伯父辛共出,说明二者应有密切联系。“梁山七器”铭文作:

太保铸。(大保鼎,01065)

王伐录子,厥反,王降征令于太保,太保克敬亡谴,王侃太保,赐休余土,用兹彝对令。(大保簋,05139)

伯宪作召伯父辛宝尊彝。(伯宪盉,14752)

唯九月既生霸辛酉,在燕,侯赐宪贝、金,扬侯休,用作召伯父辛宝尊彝,宪万年子子孙孙宝光用。太保。(宪鼎,02386)

太史友作召公宝尊彝。(太史友甗,03305)

丁巳,王省夒,王赐小臣艅夒贝,唯王来征夷方,唯王十祀又五,肜日。(小臣艅犀尊,11785)

这批铜器的年代不一,小臣艅犀尊年代在殷墟晚期。其余六件在西周早期,年代也有早晚,从器形看,宪鼎与伯宪盉的年代要晚于大保和大史诸器,约在昭王时期。

伯龢与伯宪诸器年代相近,均提到“召伯父辛”,所指应是同一人。与此同时,西周早期燕侯旨鼎有铭文作:

燕侯旨初见事于宗周,王赏旨贝二十朋……(02203)

燕侯旨作父辛尊。(01716)

所谓的“初见事于宗周”,是指旨初任燕侯来宗周述职。上文已经说到,克是燕国始封君,根据燕侯旨铜器的年代来看,旨应是第二任燕侯,为克之弟或子。燕侯旨与伯宪的活动年代近同,二者均属于召公之后。因此学者普遍认为燕侯旨鼎之“父辛”很有可能即伯龢、伯宪器之“召伯父辛”。

伯龢、伯宪与燕侯旨均曾祭祀日名为辛的召氏父辈先人。他们之间以及与召公、燕侯克的关系值得探讨。不少学者曾作过研究,但并未取得一致的意见,故在此仍需作进一步讨论。

铭有“父辛”的燕侯旨属于燕侯一脉,伯龢与伯宪的称名方式均为“排行+私名”。西周时期伯、仲、叔、季用以表排行时,同称仲、叔者可以有多人,但称伯、季者往往只有一个,似未见有反例。《白虎通》云“积于仲、积于叔……不积于伯、季,明其无二也”,说的就是这种情况。因此伯龢与伯宪当不会是亲兄弟,只能是从父兄弟。宪鼎铭文末尾有“大保”,说明伯宪很有可能属于大保氏,如此伯龢最有可能属召氏。

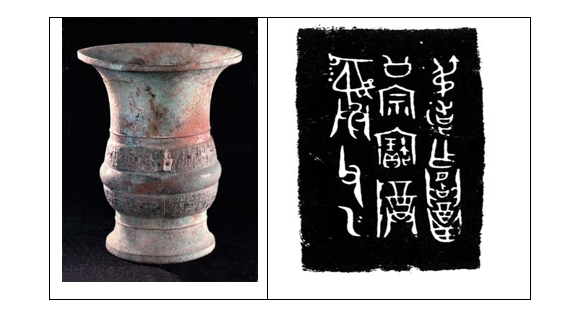

关于召公与召伯父辛的关系,学者或谓召公即召伯父辛。但召公奭生前均称“大保”或“召公”,未见称“召伯”者。且若是如此,伯宪与伯龢的从父兄弟关系便不好理解。西周时期继承制度以传子优先,召公原为召氏宗子,此宗子之位当由其亲子继承。同时,召公也是太保氏始祖,太保之职也应由其亲子而非其弟继承。若召公是召伯父辛,则伯宪与伯龢为亲兄弟,这与西周兄弟排行只有一位称“伯”的规律不符。并且,伯宪器的年代在西周早期偏晚昭王时,而召公在商末周初便已活跃在政治舞台,二者时间差距过大,解作父子并不合适,当以作祖孙为宜。最关键的一点是,从相关铜器铭文来看,召公奭日名并不是“辛”。洛阳北窑出土西周早期叔造尊有铭文作:

叔造作召公宗宝尊彝,父乙。(11736)

铭文虽不长,但内涵及人物关系值得探索。西周早期称“召公”者多指召公奭,此铭“召公”也应作如此理解。“叔造”是作器者,铭末“父乙”为受祭者,是叔造之父。“叔造作召公宗宝尊彝”之断句有两种理解:一是断作“叔造/作/召公宗/宝尊彝”,二是断作“叔造/作/召公/宗宝尊彝”,二者的意思并不相同。

若是前者,则“召公宗”即(祭祀)召公之宗庙,铭文意思是叔造铸造了一件在召公宗庙内使用的祭器,用来祭祀父乙。叔造能在召公宗庙内祭祀父乙,说明父乙、叔造均是召氏族人,此祭祀行为很有可能是与附祭有关,即是将父乙祔于召公宗庙,如此则父乙很有可能是召公之子,叔造为召公之孙。

若是后者,则该器是叔造为召公而作,召公、父乙是同一人,召公为尊称,父乙是对受祭者信息的补充。铭文的意思是叔造为召公父乙作了一件宗庙祭器,召公日名为“乙”,叔造是召公之子。这两种断读意见哪种合适,可从对“宗宝尊彝”的分析说起。

“宗宝尊彝”之宗、宝、尊均修饰“彝”,西周金文常见宗彝、宝彝、尊彝,“宗、宝、尊”三者合起来修饰“彝”的情况也不少见,如铭“宗宝尊彝”的还有:

(保)用作父癸宗宝尊彝。(保尊,11801)

作父乙宗宝尊彝,子子孙孙其永宝。(尊,11760)

公作宗宝尊彝。(公卣,13120)

伯扬作宝彝(器铭);作宗宝尊彝,万年孙子用(盖铭)。(伯扬卣,30879)

前两件铜器在“宗宝尊彝”之前有受祭者信息,与叔造尊相同。后两件则无受祭者,仅是“作宗宝尊彝”。可知“宗宝尊彝”为固定词组,“宗”无需与“宝尊彝”断开。

不仅如此,“宗宝尊彝”还可以作“宝尊宗彝”,如西周日己方尊、方彝、觥有铭文作:

作文考日己宝尊宗彝。(11777、13537、13664)

或是省略“宝”、“尊”,作“宗尊彝”、“宝宗彝”、“宗宝彝”等,如:

豫作父乙宗尊彝。(豫角,08785)

异作厥考伯效父宝宗彝。(异卣盖,13274)

周免旁作父丁宗宝彝。(旁尊,11709)

“宝尊宗彝”、“宗尊彝”、“宝宗彝”、“宗宝彝”与“宗宝尊彝”内涵相同,“宗”字可前后移动,说明“宗”用以修饰“彝”,而不当与前连读。因此,“叔造作召公宗宝尊彝”的断读当如第二种理解,即叔造铸造一件用以祭祀召公的宗庙彝器。铭末“父乙”则是对受祭者召公信息的补充。铭文完整语序应是“叔造作召公父乙宗宝尊彝”。这种在铭末补充受祭者信息的情况在金文中还有,如许仲尊、卣(11740、13267)有铭文作:

许仲作厥文考宝尊彝,日辛。

“许仲”是作器者,铭末“日辛”即其文考日名,完整语序应是“许仲作厥文考日辛宝尊彝”,与叔造尊几乎一致。准此,召公奭日名为“乙”,与“召伯父辛”显然不是同一人。再结合相关铜器的年代,召伯父辛最有可能是召公之子,伯宪、伯龢与燕侯旨为召公孙辈,这一点已经为多位学者所指出。

召伯父辛为召公之子。燕侯一支已经“胙土命氏”,以燕侯为称,所以不会再称“召伯”,因此燕侯克不会是召伯父辛,两人应为兄弟关系。燕侯旨称燕侯克兄弟为“父辛”,则只能是燕侯克之子,而非其弟。和伯宪均属于太保氏,器的年代早于伯宪器,则应是伯宪的父辈,很有可能是其生父。如此则属于召氏家族之伯龢当即是召伯父辛亲子。

此外西周早期铜器铭文还见有召氏族人,召仲卣(13201)有铭文作“七五六六六七,召仲”,“召仲”在铭文末尾,若解为人名,则为召氏排行为“仲”者。若解为族名,则属召氏宗族分支“召仲”家族。以字体年代推论,此“召仲”当为召公同辈或子辈。

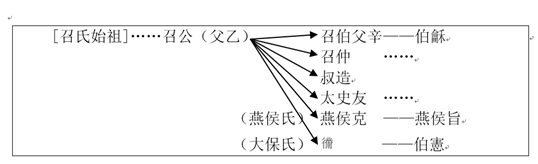

综上,西周早期铜器铭文所见召氏宗族的分宗情况可图示如下:

召氏分宗既已如上所述,那么召氏、大保氏和燕侯三者孰为大宗?学者或以为也是“长子就封,次子留相王室”,因此以燕侯克为召公长子。如此一来,参照周公宗族情况,则燕侯一系当为召氏宗族大宗。还有学者认为继承太保氏者才是召氏宗族宗子,如此则太保氏当为召氏之大宗。

按两说均有可商。“召伯父辛”既是召公之子,“伯”表示排行,应是召公嫡长子。司马贞所言召公以“长子就封”并不确。以往学者认为燕侯克为召公长子只是依据周公宗族推测而来,并未得到铜器铭文的证实。西周时期燕侯一系无论在祭祀还是其他方面并未见有高过召氏者。并且燕侯一系若果真为召氏大宗,那么燕侯克就封之时理应携召氏宗族大部去往燕地。因为宗子承重,当总管族人,不然所谓大宗将有名无实。然而并不见召氏宗族大部迁往燕地的景象,从西周早期铜器铭文来看,畿内召氏家族包含众多分支,宗族规模和势力要高过燕侯一系。至于太保氏,西周中期以后便基本不见,可能宗族消散,或重新并入召氏宗族。存在时间如此之短,难以当得上大宗之名。上引宪鼎铭文曾记载宪与燕侯的交往,“在燕,侯锡宪贝…(宪)用作召伯父辛宝尊彝”,宪鼎年代在西周早期偏晚,故“(燕)侯”不会是始封君燕侯克,而是燕侯旨。(伯)宪属于太保氏,与燕侯旨平辈。从铭文语气来看,宪的地位并不会高于燕侯。如此则太保氏为召氏大宗也得不到铭文的支持。反观召氏宗族召伯一支,从西周早期到春秋晚期一直存在,长期占据王朝要职。因此,最有可能的情况是,召伯父辛为召公嫡长子,继召公而为召氏宗子,其所在畿内召伯一支(召伯父辛-伯龢)是整个召氏宗族之大宗。召公宗族分宗属于“庶子就封、长子留王畿”,与周公、毕公宗族并不同。

四、南宫氏与曾侯关系探析

南宫氏也是与周同为姬姓。南宫括也称伯括,在先周时代就已经受到重用,是“文王四友”之一。武王克商之时也曾作出重要贡献。但文献并未明言南宫括是某王之子,则南宫氏很有可能如召氏一般,为姬姓支族,很早就已经分族而出。《逸周书·克殷》记载克商之时辅佐周天子的还有南宫百达和南宫忽,说明商末周初南宫宗族服事于周者不少,并且取得高位,故南宫宗族在周初应已有相当的规模。

南宫宗族在西周早期分宗全貌已不得而知,但从目前材料来看,至少可以分为畿内南宫氏和畿外曾侯两支。

畿内南宫氏见于西周早期文献的还有南宫毛,成王去世时曾受命为康王顾命大臣,很有可能是南宫氏宗子。《书·顾命》有“越翼日乙丑,(成)王崩。太保命仲桓、南宫毛,俾爰齐侯吕伋以二干戈、虎贲百人逆子钊于南门之外。”据此可推测南宫毛主要活动年代当在成王、康王时期。再结合南宫括的活动年代推算,南宫毛很有可能是南宫括之子。

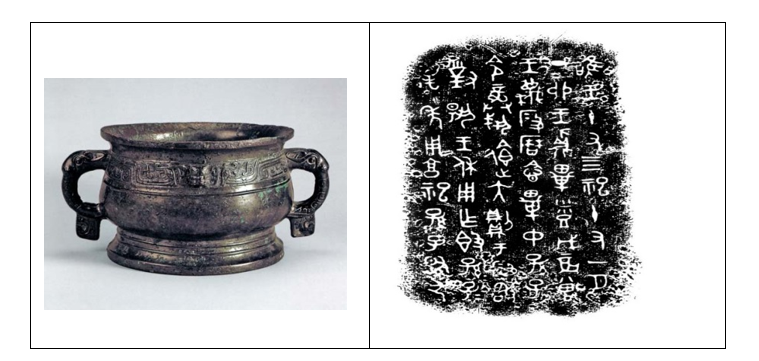

西周早期大盂鼎和小盂鼎有铭文作:

……唯九月,王在宗周,令盂…王曰:命汝盂型乃嗣祖南公……盂用对王休,用作祖南公宝鼎,唯王二十又三祀。(大盂鼎,02514)

……盂与诸侯眔侯、田、男□□从盂征……□□用牲禘周王、武王、成王……王令赏盂,□□□□□,弓一、矢百……用作□伯宝尊彝,唯王二十又五祀。(小盂鼎,02516)

两件铜器器主为同一人。从小盂鼎“用牲禘周王、武王、成王”来看,时王为康王。大盂鼎铭文记载康王对盂的训诫与赐命。盂之祖为“南公”,南宫乎钟(15495)器主亦称其祖为“南公”,学者早已指出“南”当为“南宫”省称。因此,盂为南宫氏族人。

大盂鼎、小盂鼎年代在康王二十三年和二十五年,此时盂在朝廷获得重要职事并立有大功。参照之前南公毛的活动年代和地位,盂很有可能是南宫毛子辈。小盂鼎铭文末尾有“用作□伯宝尊彝”,唐兰认为“□伯”当即盂之父,因此南宫毛很有可能即“□伯”。如此,畿内南宫氏一支在西周早期的传承为南宫括(伯括)——南宫毛(□伯)——盂。

湖北随州叶家山西周早期曾侯墓地M111出土簋有铭文作“戾作烈考南公宝尊彝”(30371),同墓所出还有曾侯戾簋,铭文作“曾侯戾作宝尊彝”(30362),可知曾侯戾之父是“南公”。同城文峰塔墓地出土春秋晚期曾侯与编钟有铭文作“曾侯与曰:伯括上,左右文武,挞殷之命,抚定天下,王遣命南公,营宅汭土,君庇淮夷,临有江夏……”(31029)、“曾侯与曰:余稷之玄孙……”(31032)曾侯与既称“稷之玄孙”,无疑是姬姓。追叙祖先功绩提及“伯括”、“南公”,伯括即南宫括,南公是南宫氏祖先,说明曾侯一支确为南宫氏后代。

曾侯一支是否属于“长子就封”?要解决这个问题,首先需要确定叶家山曾侯墓地墓主人的关系,然后再与畿内南宫氏世系作对比。

叶家山曾侯墓地从北至南大致在一条在线有多座大墓,据已发表的数据,墓主人相当于曾侯身份的可能有M65、M28和M111。M65、M28出土有“曾侯谏”铜器,M111出土“曾侯戾”铜器。从墓葬排列及随葬品的时代特征来看,M65年代最早,可能在成康之际;M28稍晚,大体在康王之时;M111最晚,应该在昭王时代。有关三座墓的性质以及曾侯谏、曾侯戾的关系,学界有很多争论,尚未形成共识。由戾簋铭文可知曾侯戾之父为“南公”,西周时期贵族受封为侯后往往以封地地名为氏,称“某侯”或“某公”,而不会再沿袭宗族原氏。如伯禽称鲁侯或鲁公,而不称周公。燕侯不称召公,楷侯可称楷公而不会称毕公等,所谓“胙土命氏”大概就是这个道理。因此曾侯戾之父既为“南公”,则不会是同墓地之曾侯谏,而只能是畿内南宫氏宗子。如此一来,曾侯谏与曾侯戾的关系无外乎三种:叔侄、兄弟以及并非同族。

曾侯谏、曾侯戾如果是兄弟,根据M28的年代,则“南公”最有可能是南宫括。如此曾侯谏、曾侯戾与南宫毛当为兄弟。由上文可知南宫毛或即“□伯”,依据“伯”称的内涵可知南宫毛为南宫括嫡长子,如此则曾侯谏、曾侯戾只能是庶子;如果曾侯谏、曾侯戾是叔侄,则曾侯谏与南宫毛为兄弟,曾侯戾与盂为兄弟,曾侯谏是庶子自不待言,而从大盂鼎中康王对盂的训诫来看,作为南宫氏宗子的盂很有可能即南宫毛长子,如此则曾侯戾也只能是南宫毛庶子。如果曾侯谏、曾侯戾并非同族的话(M65、M28两墓并未出任何南宫氏器物,故这种可能性不能排除),根据M111的年代,曾侯戾可能是南宫括或南宫毛之子,从以上分析来看也只能是庶子而非长子。因此,综合畿内南宫氏与叶家山曾侯墓地的情况,南宫氏宗族西周早期分宗情况当与召公宗族类似,也是“庶子就封,长子留王畿”。

畿内南宫氏在西周时期长期身居高位,上举铜器而外,传世“安州六器”还记载南宫氏受天子之令征伐虎方的事情(中方鼎“唯王令南宫伐反虎方之年”),南宫氏职位与实力并不比曾侯低。再结合嫡长子传承的情况,畿内南宫氏一支很有可能是大宗,而曾侯一支为小宗。

五、不同分宗模式形成原因探析

以上便是西周早期周公、毕公、召氏和南宫氏宗族分宗的基本情况,可知当时高等级贵族分宗存在两种模式:

第一种是“长子就封,庶子留王畿”,如周公、毕公宗族。这种模式下出封之长子为整个宗族大宗,其余诸子,包括留在王畿继承王朝职事者均是小宗;第二种是长子率领大部分族人留在王畿,庶子出封,新建分族而为小宗,召氏、南宫氏即是此类。传世文献所言“长子就封”并不能涵盖全部分宗情况。两种分宗模式的共通点在于无论哪种,嫡长子所在家族往往是宗族大宗,说明至迟在西周早期,嫡长继承制已经确立。

不同分宗模式产生的原因,则很有可能与分宗之初各自宗族形态有关。在“长子就封”模式中,就封者之父往往刚从原属宗族分宗而出,属于“别子”。如周公、毕公均是文王庶子,他们从王室分族而出,成为各自宗族始祖,所谓“别子为祖”是也。对于周公、毕公这种王室别子而言,分封既是政治行为,也有鲜明的宗法意义。分封的同时也意味着别子从本宗分离而出建立小宗。所谓胙土命氏,分封之地便是别子开宗立氏之起点和根本所在。理论而言,周公、毕公当与其兄弟如管叔、蔡叔、曹叔等一般,前往封地就封。只是为周初政局稳定而留在王都辅佐天子。因此他们安排继承者代其就封,不仅仅只是封地政治权力的交接,也意味着继任者应担起在封地之内代其开宗立氏的责任。所以继任者是传重之人,会成为整个宗族之大宗。在西周继承制度下,往往是嫡长子担此重任。所以周公、毕公宗族才会选择“长子就封”。

“庶子就封”的情况则有所不同,就封者之父往往并非是宗族始祖。如召氏、南宫氏本是姬姓支族,至少在文王以前就已经分族而出,召公奭、南宫括均非宗族始祖。西周早期召氏、南宫氏实力扩大,伴随着分封制的推行,分宗是势所必然。但召公奭、南宫括已是宗子,这与周公、召公为别子不同。他们的首要任务应该是延续召氏、南宫氏宗嗣不绝。就封诸侯对他们来说,更多的只是意味着分立支族,当不得开宗。如以召氏宗族而言,太保氏与燕侯均是因召公功勋而存在,在本身已有召氏宗族的情况下,二者从宗族分出之后不再以召氏为名,自然当不得召氏大宗。就整个宗族而言,召氏宗族在长期发展过程中会不断有族人分宗而出(如晚期琱生家族也是召氏小宗),太保氏和燕侯不过是其中较早,也比较受人瞩目的两个分支而已。南宫氏也是如此,西周立国之前就已经存在,西周晚期仍然存在,当不会因为某代一个分支宗族的出现而使得原是本枝宗族的地位降为小宗。

对于已有相当规模和世代的宗族而言,如果将新封之地视为根本,势必要举族(或宗族大部分)迁往封地,宗族实力在短时间内无疑会大有折损。这是周初统治者用以对付殷遗民的手段之一,《左传》定公四年有:“分鲁公以……殷民六族:条氏、徐氏、萧氏、索氏、长勺氏、尾勺氏,使帅其宗氏,辑其分族,将其类丑。”宗氏即宗子族长,分族、类丑均是指六族之小宗与分支。殷民六族原居地应在殷墟,周人将其整族迁出,借赏赐功臣之机削弱殷遗民宗族实力,防止其反叛。周人统治者当不会用镇压殷遗民的手段来对待开国功勋之族。因此,在分封此类贵族宗子时,胙土命氏只能算是扩大已有宗族之规模与实力。如果宗子不能亲自就封,往往会派庶子前往,由此形成新的分支和小宗。宗族大部将留在居地由嫡长子继承而为大宗。文献所言“长子就封,次子留相王室”只适用于受封者自身是“别子为祖”者,对于原已有相当规模的贵族宗族而言,应该是以庶子就封。基于不同的宗族情况采用不同的策略和模式,可见分封制下贵族分宗的复杂情况。

(作者杨坤,系北京大学历史学系助理教授)