永嘉之乱后北民南渡,东晋南朝政权依托流民设立侨州郡县。侨州郡县大致伴随东晋南朝始终,侨民与侨州郡县成为理解东晋南朝历史进程的重要线索。以襄阳为中心的汉江流域是东晋南朝时期重要的流民接收地,晋孝武帝在此侨置无实土雍州,宋武帝永初年间雍州侨郡由属府转向属州,文帝元嘉年间雍州获得襄阳等旧属荆州诸实土郡,孝武帝大明年间京兆等雍州所属无实土侨郡割实,雍州基本完成实土化。雍州是东晋南朝军事重镇,与诸多重大历史事件密切相关,学界围绕雍州政区、豪族与侨民展开诸多研究,一般认为,豪族和侨民对本籍的重视促成了雍州政区形态的变化。

诚然,六朝是乡里观念盛行与豪族势力扩张的时代。不过具体到雍州政区变化这一特定节点上发生的政治事件,是否可以径直以重视本籍解释,尚存讨论余地。重视本籍说建立在两个前提下:第一,雍州属府时代不存在州职,并对雍州士人仕宦带来影响;第二,籍贯对侨民和豪族结成共同体意义重大。重审雍州属府时代州职问题及柳元景家族在籍属地和居地角色差异,可以发现,上述两个前提成立困难,难以完全从本籍角度解释雍州政区变化。

20世纪90年代以来周振鹤提出历史政治地理概念,强调政治过程对地理区域变迁的影响。此后,历史政治地理研究在断代史研究中取得不少成果,就同时期十六国北朝而言,毋有江《北魏政治地理研究》将政治地理引入断代史研究,综合强调地缘关系、自然条件与政治文化对政治实体和特定政治关系的影响。但目前而言,东晋南朝侨州郡县领域研究成果相对较少。

晋室南渡后,荆州经常成为动乱根源,王敦、庾亮、桓温、桓玄、殷仲堪等荆州刺史或是政治威胁,或是军事起兵扰动建康政局。从地方治理角度而言,雍州实土化建立在分割荆州基础上,实际也是解决荆州问题的重要手段。侨雍州地处襄宜平原和南阳盆地,东汉末年诸多政治势力消长影响本区域政区格局,晋宋时本区域同样与诸多重大政治事件密切相关。综合上述考量,本文将引入历史政治地理视角,在政区和政治的互动关系下,以皇权复兴过程中荆雍关系的调整为线索,理解雍州政区变迁。

一、晋宋革命与雍州行政正常化

4世纪后期,前秦解体,大量关中流民南徙,东晋王朝依托流民在襄阳设侨雍州。宋武帝刘裕永初元年(420)雍州侨郡由属府转向属州,《宋书·州郡志》称:“雍州侨郡先属府,武帝永初元年属州。”安田二郎最早尝试对这一差异提出解释,认为雍州侨郡属府阶段不设州职,无法保障雍州豪族地位,属州转向及设州职与保证豪族地位有关。对于史书中所见东晋时期雍州州职,安田二郎引《南史·庾荜传》所载邓元起改出身事,认为东晋时期所谓雍州州职系后人追改。

然而重审《南史·庾荜传》,所谓邓元起改出身事充满疑点。《南史·庾荜传》记载:

初,梁州人益州刺史邓元起功勋甚著,名地卑琐,愿名挂士流。时始兴忠武王憺为州将,元起位已高,而解巾不先州官,则不为乡里所悉,元起乞上籍出身州从事,憺命荜用之,荜不从。

钱大昕曾指出,始兴王为荆州刺史时庾荜已在建康,庾荜任荆州别驾应在齐时,此时州刺史是随王萧子隆。忽略时间上的讹误,在齐时邓元起功勋不高的情形下,此事是否具备发生可能?如果事情为真,是否能以此否定其他史籍中关于早期雍州的州职记载?

庾荜拒绝为邓元起改出身事系于齐明帝表彰事后,以“初”字领头,追记前事,应发生在齐武帝、明帝时期。邓元起在齐武帝、明帝时官位最高为郡守。《梁书·邓元起传》记载:“雍州刺史萧缅板为槐里令。迁弘农太守、平西军事。时西阳马荣率众缘江寇抄,商旅断绝,刺史萧遥欣使元起率众讨平之。迁武宁太守。”萧缅为雍州刺史在永明六年至永明九年(488—491)之间。萧遥欣都督雍州在建武元年至建武四年(494—497)之间,邓元起在永明、建武年间任弘农太守、武宁太守。

齐时弘农郡辖邯郸、圉、卢氏三县,武宁郡辖新安、武宁、怀宁、新城、永宁五县,并非大郡。邓元起出身平平,《梁书》本传中没有他父祖仕宦经历记载,又称他:“少有胆干,膂力过人。性任侠,好赈施,乡里年少多附之。”邓元起所好风尚亦非当时士人群体中常见的文学。邓元起此时刚刚因军功成为不分清浊的郡守,未进入士人网络,不存在通过改变起家官,获得士人群体认可的需要。

齐中兴元年(501)邓元起为益州刺史,梁天监元年(502)封当阳县侯,进号左将军。此时邓元起位望已高,面对士人群体,存在更改出身需要。这样则又回到钱大昕提出的质疑。综合而言,《南史·庾荜传》记载恐难令人信服。《梁书·邓元起传》记载:“初,元起在荆州,刺史随王板元起为从事别驾,庾荜坚执不可。”《南史·庾荜传》可能是发挥此事而成。

退言之,即使邓元起事为真,也难以此否定其他史籍中早期雍州州职记载。《梁书·韦爱传》和《宋书·杜骥传》分别提到韦轨和杜骥在东晋时任雍州州职。韦氏家族籍属京兆郡杜陵县,在韦轨时南迁襄阳。韦轨曾任雍州别驾、散骑侍郎,“曾祖轨,以孝武太元之初,南迁襄阳,为本州别驾,散骑侍郎。”晋孝武帝太元八年(383)苻坚兵败后关中大乱,秦雍流民涌入襄阳,随后孝武帝侨置雍州。韦轨可能即在此时南迁襄阳,并担任雍州别驾。

杜氏家族同样籍属京兆郡杜陵县,杜骥在刘义真镇长安时为雍州主簿,“桂阳公义真镇长安,辟为州主簿。”刘义真为雍州刺史在义熙十三年(417)十二月至义熙十四年(418)十月,杜骥为雍州主簿在永初元年雍州侨郡属州前。

韦氏和杜氏均是传统关中大族。韦轨父广任晋后军将军、北平太守,韦轨子循任义阳太守。杜骥高祖父杜预任征南将军,兄杜坦深受宋文帝信任,官至青冀二州刺史。杜坦曾对宋文帝直言:“臣本中华高族。”对韦氏和杜氏这样根基深厚的家族而言,完全不存在刻意更改仕宦经历的必要,即使邓元起改出身,也不能说明韦轨和杜骥改出身。即雍州侨郡属府时代依然存在州职。

魏晋南北朝刺史常带将军号,将军所属长史、司马被称为府官。检索史料,可以寻得四位早期雍州侨郡郡守,分别是京兆太守毛德祖、扶风太守沈田子、河南太守张茂度、广平太守朱绰,四人均兼府职。毛德祖在刘义真从关中撤退后任中兵参军;沈田子在与赵伦之共讨司马休之时任参征虏军事;朱绰在东晋后期任桓冲车骑军事;张茂度在刘裕伐司马休之前任平西司马,后又转任刘裕录事参军、刘道怜谘议参军。

侨郡属府阶段结束后,雍州发生两点变化:

第一,雍州侨郡统一受雍州管辖,不再分属各个军府,雍州从名义上的整体走向事实上的整体。雍州侨郡属府时代,诸太守府职并非全部属雍州军府,常受其他长官,尤其是荆州刺史控制。如前述广平太守朱绰和河南太守张茂度。雍州属府阶段结束后,侨郡郡守只受雍州刺史管辖。

第二,郡守和刺史具备从相对紧密的个人关系转变为一般上下级关系的可能。晋时参军、司马等府官常由长官自辟,如桓温辟谢奕为安西府司马,王导辟王协为参军。与一般下级官吏相比,自辟属吏对长官负有更重的道德义务,赵翼所谓:“掾吏不由尚书选授,为所辟置者,即同家臣,故有君臣之谊。”

由此,雍州侨郡从属府到属州,实质是行政正常化的表现。一方面雍州完成对侨郡统辖权的整合,得以更明显地相对独立于荆州。另一方面雍州侨郡太守可以和刺史保持上下级关系,而不必有“拟君臣”关系,为防止地方长官权力过大提供了制度可能。

二、宗王政治与文帝时雍州辖境

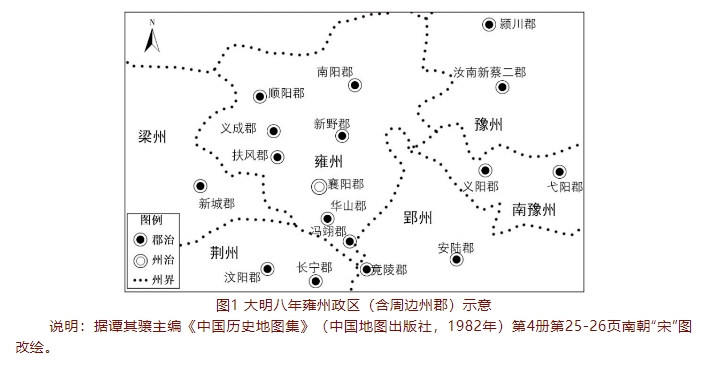

伴随晋宋革命,雍州行政关系正常化,侨郡转向属州,但并未立即割实,元嘉二十六年(449),雍州始获襄阳、南阳、新野、顺阳、随(竟陵)五实土郡。从地理形势而言,五郡不仅是防北,也是防荆州。南阳、顺阳、新野三郡地处南北交界,是王朝重兵屯集处。南阳和顺阳分别位处南阳盆地北面和西面出口,战略位置十分重要。雍州刺史获督三郡极大地削弱了荆州可控制军事力量。襄阳扼守随枣走廊,可进一步切断荆州与南阳等三郡联系。同时,新野、顺阳、襄阳、竟陵等郡唇齿相依,与荆州政治进程关系密切。诸多历史事件中,新野、竟陵、襄阳、顺阳、江陵等地名往往共同出现。西晋末新野人杜曾以竟陵为根基,一度占据襄阳、顺阳等郡,威胁荆州。魏该从新野出发,率部协助周访讨平杜曾。平定杜曾之后,魏该为顺阳太守,甘卓以梁州刺史身份镇襄阳。永昌元年(322)王敦以荆州叛乱时,甘卓遣人试探魏该,意图联合顺阳共同牵制荆州。

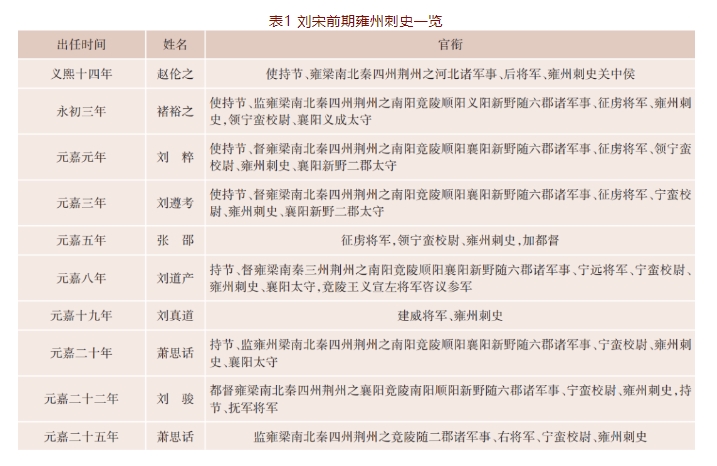

雍州自行政正常化至割实20余年间并非毫无变化。如表1所示,自宋建立至元嘉二十六年,雍州刺史往往加襄阳太守,有时还会带新野太守,常督属荆州南阳、竟陵、顺阳、义阳、新野、随六郡诸军事,都督范围稳定。

上述材料中的雍州刺史既有宗室也有重臣。下文将围绕政治关系、人事任命、日常行政和物资流动四个方面指出元嘉二十六年以前南阳等七郡已不完全受荆州控制,而受雍州刺史影响明显。这种倾向并非仅是源自雍州刺史个人身份,而是有着常态化、制度化的意味。

政治关系方面,发生重大政治事件时,七郡与雍州刺史协同行动。元嘉三年(426)荆州刺史谢晦起兵叛乱,襄阳等七郡不仅未参与叛乱,甚至在史书中还明确记载竟陵郡和南阳郡在雍州刺史刘粹控制下参与平叛。

人事任命方面,雍州刺史的意愿可以影响七郡郡守任命。元嘉二十二年至元嘉二十五年(445—448)刘骏任雍州刺史期间,任命柳元景为随郡太守。《宋书·柳元景传》中称:“世祖西镇襄阳,义恭以元景为将帅,即以为广威将军、随郡太守。”

日常行政方面,雍州刺史所在及都督范围内郡县产生祥瑞时,由雍州刺史上报。《宋书·符瑞志》记载元嘉二十一年(444)新野邓县嘉禾、元嘉二十二年新野邓县白鹊由萧思话上报;元嘉二十三年(446)、二十四年(447)襄阳甘露由刘骏上报。此外,《宋书·符瑞志》还记载了元嘉二十一年萧思话献古鼎、元嘉二十四年刘骏献六足麞。祥瑞的出现需要实际空间承载,雍州此时尚未实土化,古鼎与六足麞出现地亦应在雍州所督荆州七郡范围内。

物资流动方面,雍州刺史可以凭借都督号调动部分荆州物资。虽然史料中没有雍州刺史跨州调运物资的记载,但可以通过他州情形推论。晋安帝义熙八年(412)刘毅出任荆州刺史,荆州物资不足,他提出加督交、广二州,“毅表荆州编户不盈十万,器械索然。广州虽凋残,犹出丹漆之用,请依先准。于是加督交、广二州。”刘毅都督交、广,即可补充荆州资力。由此推论,雍州在都督荆州六郡时,也可以获得六郡物资。最终,元嘉二十六年雍州正式获得襄阳、南阳、新野、顺阳、随(竟陵)五实土郡。

荆州原本可以凭借物资牵制襄阳,东晋初谯王承遣邓骞劝甘卓起兵勤王提到:“使大将军平刘隗,还武昌,增石城之守,绝荆湘之粟,将军安归乎?”甘卓此时为梁州刺史,镇襄阳。甘卓所需粮食来自荆湘,王敦一旦切断物资供应,甘卓将陷入危机。反过来理解,一旦襄阳获得独立稳定的物资供应,荆州对雍州威胁将急剧减弱,由于地理和武备优势,雍州甚至可以反过来威胁荆州。

进一步追问:为何元嘉二十六年刘宋王朝出现进一步削弱荆州需要?这应与宗王政治内在矛盾有关。所谓宗王政治指宗室成员出任中央要职或州镇长官现象,在西晋时已经出现,南朝时期尤为突出。学界一般认为宗王政治一方面促成了皇权复兴,另一方面也对皇位继承构成了威胁。元嘉前中期文帝与刘义康的冲突即是宗王政治内在矛盾的集中体现,元嘉后期文帝再次面临困境。

元嘉后期,文帝子嗣逐渐年长,文帝须将州镇交由自己子嗣控制,保障太子顺利即位。元嘉二十六年时文帝诸子控制九州:南丰王朗任湘州刺史,南平王铄任豫州刺史,武陵王骏任徐、兖二州刺史,广陵王诞任雍州刺史,始兴王浚任南徐、兖二州刺史,庐陵王绍任扬州刺史,建平王宏任江州刺史。未由文帝诸子控制的是荆、青、冀、梁、秦、益、宁、广、交九州,其中荆州作为上游重镇,是维系江东政权的必要藩屏,文帝必然要遣皇子取代荆州刺史刘义宣。

从任期来看,元嘉二十六年时刘义宣应在不久后被调离荆州。元嘉二十一年刘义宣出镇荆州,至元嘉二十六年,已为荆州刺史五年。此前刘义康为荆州刺史三年,刘义恭为荆州刺史三年,刘义庆为荆州刺史七年,刘义季为荆州刺史四年。

然而刘义宣最初出镇荆州并非宋文帝意愿,《宋书·刘义宣传》记载:

初,高祖以荆州上流形胜,地广兵强,遗诏诸子次第居之……上以义宣人才素短,不堪居上流……而会稽公主每以为言,上迟回久之。

宋武帝遗训诸子依次出镇上游,刘义宣是武帝第六子,原本应在元嘉前期出镇,但由于文帝不信任,迟迟无法出镇,最后在会稽公主请求下才得以出镇。会稽公主是武帝臧皇后所生,在宗室中地位极高,深受文帝尊敬,《宋书·徐湛之传》记载:“会稽公主身居长嫡,为太祖所礼,家事大小,必咨而后行。”徐湛之曾参与刘义康谋逆,因会稽公主得以保全。以会稽公主身份之重,尚须反复请求才能使文帝任命刘义宣为荆州刺史,应该可以说明文帝对刘义宣充满疑虑。反过来思考,既然让刘义宣出镇如此艰难,那么对文帝而言,将刘义宣调离荆州大概也须提前做出准备,保证权力顺利交接构成分割荆州的具体契机。

三、赋税整顿与孝武帝时雍州侨郡割实

孝武帝大明年间,雍州所属诸侨郡县割实,《宋书·州郡志》“雍州刺史”条下称:“孝武大明中,又分实土郡县以为侨郡县境。”至此,雍州基本实现实土化。

此次实土化亦见于其他相关史料记载:

(大明元年)秋七月辛未,土断雍州诸侨郡县。

雍土多侨寓,玄谟请土断流民,当时百姓不愿属籍,罢之。

雍土多诸侨寓,玄谟上言所统侨郡无有境土,新旧错乱,租课不时,宜加并合。见许。乃省并郡县,自此便之。百姓当时不愿属籍。

辛未,以并雍二州三郡十六县开一郡,郡四县。刺史王玄谟请断流民。当时不愿属籍,罢之。

安田二郎据大明年间州郡调整情况指出,本次实土化中存在“现土土断”与“实土土断”两个阶段。王玄谟首先试图“现土土断”,取消全部无实土侨州郡县,将侨民落入所在地户籍。此事因受到土豪支配层及乡里集团的抵制而失败。后王玄谟转向“实土土断”,将部分无实土侨州郡县割实。大明土断的阶段性特征体现乡里共同体对本籍的重视,反映当时血缘与地缘相连接的特点。不可否认,王玄谟土断受阻与地方豪族有关,但是否可以用乡里共同体保持本籍的诉求解释,却存在疑问。

以河东柳氏为例,柳氏籍属荆州河东居于雍州襄阳,侨河东郡和襄阳相距甚远,所属州也不同。若依重视本籍说,对柳氏而言,应是荆州河东更为重要,实际并非如此。

永嘉乱后河东人聚集于旧武陵郡,庾亮在孱陵县界上明地侨立河东郡,柳元景曾祖父柳卓迁至襄阳居住,“柳元景字孝仁,河东解人也。曾祖卓,自本郡迁于襄阳”。柳氏实际是脱离河东郡的乡族集团。

使柳氏与雍州发生关系的是其居地襄阳。自柳卓时柳氏已居住在襄阳。柳元景时,亲族同样聚集在襄阳。柳元景死时,《宋书·柳元景传》记载:“(柳元景)长子庆宗……世祖使元景送还襄阳,于道中赐死……诸弟侄在京邑及襄阳从死者数十人。”柳元景长子柳庆宗被孝武帝遣送襄阳,柳元景的亲属主要死在建康和襄阳。

柳元景父柳凭曾任冯翊郡太守,“父凭,冯翊太守。”《宋书·柳元景传》记载:“雍州刺史刘道产深爱其能,元景时居父忧,未得加命。会荆州刺史江夏王义恭召之。”刘道产元嘉八年至元嘉十九年(431—442)为雍州刺史,刘义恭元嘉六年至元嘉九年(429—432)为荆州刺史,柳凭在元嘉八年或九年前已经亡故。元嘉六年冯翊郡始设,柳凭在冯翊郡设郡不久即为太守。至柳凭时,河东柳氏在襄阳定居三代,柳凭成为寄治襄阳的冯翊郡太守,说明襄阳虽然并非柳氏籍属地,但柳氏在襄阳影响力极大。

柳元景早期仕宦经历同样与雍州控制诸郡密切相关。柳元景原本将在雍州刺史刘道产举荐下入仕,只是江夏王刘义恭身份更为尊贵,才成为江夏王国中军将军。柳元景随刘义恭迁转多次后,最终还是回到了雍州控制下的随郡,充任太守。

如果按照重视本籍逻辑,河东柳氏应被视为司州豪族或荆州豪族,但实际上,河东柳氏影响力集中于雍州地区。唐初墓志中甚至还出现称柳氏为襄阳人的现象。《唐故贝州鄃县主簿柳君墓志铭并序》:“先有翼匡多难,勤王景业,遂寓居襄阳。又为襄阳人也……曾祖素,梁举秀才、尚书功论郎、本州襄州别驾、太子洗马。祖朗,梁本州主簿,州都新阳郡守。”志主柳山涛死于麟德二年(665),葬于乾封元年(666),墓志叙柳氏先代时,已明确称为襄阳人,叙曾祖柳素、祖柳朗仕宦时将襄州称为本州。

对特定区域的豪族而言,居地比籍属地更为重要。谷川道雄曾主张,豪族支配权与乡里道义支持密切相关。这意味着受豪族支配的乡里,首先需要与豪族处于同一小地域内。反过来而言,只要未出现徙民,则很难影响豪族支配。大明土断未明显表现出对侨民实际组织形式产生影响,王玄谟因为破坏乡里共同体而失败,恐怕无从谈起。

在辨析重视本籍说相关问题后,重新回到大明土断。《南史》中提到大明土断背景:“所统侨郡无有境土,新旧错乱,租课不时。”王玄谟大明土断前面临三个问题:所统侨郡无实土;新旧民错乱;政府无法按时高效征收赋税。三个问题的核心是侨郡无实土特性。齐永明元年(483),柳世隆即提到:“凡诸流寓,本无定憇,十家五落,各自星处。一县之民,散在州境。”侨郡没有实土,管辖人口可以分散在各处,导致侨民和土民混住,赋税征收混乱。换言之,侨州郡县实土化是王玄谟整顿赋税的核心政策。而且不难想象,侨州郡县实土化过程即统一籍属地与居地的过程,其必然带来大规模检籍,检籍可以扩大税源,为整顿雍州赋税,充实资力提供支持。

此外,关于大明土断中“百姓不愿属籍”事,前文提到,过往研究倾向将“不愿属籍”与更改侨民籍贯相联系,以此说明时人重视本籍。笔者同样重视“不愿属籍”相关记载,但认为这里指向整顿赋税问题。细审《宋书》记载:“雍土多侨寓,玄谟请土断流民,当时百姓不愿属籍,罢之。”王玄谟土断的对象是“流民”,那么不愿属籍的对象也应是“流民”。

流民失籍是历史常态,《续晋阳秋》称:“自中原丧乱,民离本域,江左造创,豪族并兼,或客寓流离,名籍不立。”对流民而言,“不愿属籍”应指不愿进入国家编户体系,而非针对特定郡县籍。与东晋初战乱频发不同,自苻坚覆灭后,雍州地区已经数十年没有经历战乱,流民在无籍状态下既不必承担随时被掳掠的风险,也可以逃避赋税徭役负担。由此,与过往历史时期一样,流民对属籍的抵触应只是基于自身现实经济利益的选择。

前文在皇权复兴过程中荆雍关系调整的视角下考察了雍州从侨置之初至元嘉二十六年获得实土郡县间的历史。综上所述,大明年间雍州侨郡实土化过程可以视为元嘉二十六年雍州割实的延续。元嘉二十六年雍州虽然彻底独立于荆州,但与荆州相比,内部郡县关系混乱,无法有效征发税役。在此背景下,王玄谟对侨州郡县赋税状况进行整顿。与大明土断同年,王玄谟还推行了其他整顿赋税政策,同样受到抵制,“其年,玄谟又令九品以上租,使贫富相通,境内莫不嗟怨”,此事可以佐证大明土断与整顿雍州赋税之间的关系。

四、结语

历史政治地理视角下的侨州郡县研究重视政治进程本身,尤其是具体政治事件对政区面貌的影响,就本文关注的侨雍州而言,皇权政治而非乡里观念需要,构成刘宋前期雍州政区变化的直接动力。

雍州实土化进程可以分为三个阶段:第一阶段是稳定行政关系。侨雍州置立之初,控制范围不稳定,郡守常隶荆州军府。永初元年雍州诸郡从属府转向属州,太守不再隶属他州军府,隶属关系得到稳定,独立于荆州的特性更为明显。同时,属府转向属州也将刺史与太守之间个人“拟君臣”关系转为一般上下级关系,为防止刺史权力过大提供制度可能。第二阶段是确定施政空间。永初元年后雍州刺史往往兼襄阳太守,并都督南阳、竟陵、顺阳、义阳、新野、随六郡诸军事。从政治关系、人事任命、日常行政和物资流动四个方面来看,雍州获得相对固定的施政空间。文帝时期宗王政治内在矛盾逐渐凸显,防范时任荆州刺史刘义宣,保证荆州权力正常更迭进而维护皇权继承构成雍州实土化的直接契机。最终在元嘉二十六年雍州获得襄阳、南阳、新野、顺阳、随(竟陵)五荆州实土郡,与荆州彻底分离。第三阶段是无实土侨郡割实,孝武帝大明年间为增强雍州资力,解决户籍混乱带来的赋税问题,王玄谟推动雍州侨郡实土化。

上述过程中王朝具体政策需要是雍州政区变化的直接影响因素,侨州郡县成为加强中央集权、保证皇位正常更迭的工具。晋宋时期各州施政空间广阔,往往成为政治不稳定的根源,侨州长期以军区的形式存在,行政和军事上相对独立于寄治州,就分割目的和便利性而言,通过侨州郡县实土化分割州境成为最佳选项。至南朝后期,高层政区愈发琐碎,分割州境成为普遍现象,从地方治理方式转变角度而言,侨州实土化可视为先行。

(作者单位:中山大学历史学系(珠海))