开展水利社会类型研究,既是当前中国水利社会史研究的一个实践路径,也是区域社会史研究走向深入的突出表现。水利社会史兴起二十余年来,研究者从区域出发,已经挖掘出不同类型的水利社会,丰富和提高了人们对区域社会的认识和理解。伴随着水利社会史研究空间的拓展和类型的多样化,学界出现了对水利社会史发展前途的担忧,即如何避免研究内容的均质化和陷入所谓碎片化的陷阱,真正实现研究者所追求的以水为中心来解释区域社会历史变迁的学术目标,这是值得研究者反思和解决的问题。

笔者以为,之所以开展不同类型的水利社会研究,正是注意到了中国社会内部的差异性和复杂性,如果仅仅停留在水资源开发利用的层面而罔顾处于不同地理和生态环境条件下人们的日常生活状态、生存策略和生存选择,以及建立在此基础上的水与人、水与社会、水与国家的关系,是不能够对人类社会历史形成正确认知和理解的。相反,只能导致一种表象、机械、僵化的认知和解释,这无疑是对水利社会史发展的一种戕害。因此,带着整体史的追求,结合文献和田野调查,开展不同区域不同类型水利社会的研究,才是推动水利社会史研究的一条有效路径。本文对宋明以来闻喜县涑水河微型灌溉社会的研究,就是在社会史整体史和长时段理论的指导下,继续深化水利社会史研究的一种努力。

就本文研究的山西区域而言,北宋王安石变法是当地水资源开发的一个重要历史契机。熙宁二年(1069)十一月,王安石颁布《农田水利约束》法令,鼓励各地官民为“农田水利法”出谋划策,要求各县如实汇报境内荒田数量、地点及治理方法、境内需疏浚的河流、应修建或扩建的水利工程,并给出相应的预算及施工方法。对安置流民、垦荒有功的官员给予奖励和晋升,对开垦荒田、兴修水利的百姓给予鼓励和资助,所谓“兴修水利田,起熙宁三年至九年,府界及诸路凡一万七百九十三处,为田三十六万一千一百七十八顷有奇。神宗元丰元年,诏开废田、兴水利,民力不能给役者,贷以常平钱谷,京西南路流民买耕牛者免征”。在这一系列政策利好和政府推动下,山西各地迎来一个大兴农田水利的发展高潮,一时间各种引泉、引河、引洪灌溉工程大量涌现。闻喜县涑水河水利灌溉工程即是这一时代条件下的产物。

一、“水出绛地,泽利闻民”:北宋熙宁水法颁布后的涑水河水利开发

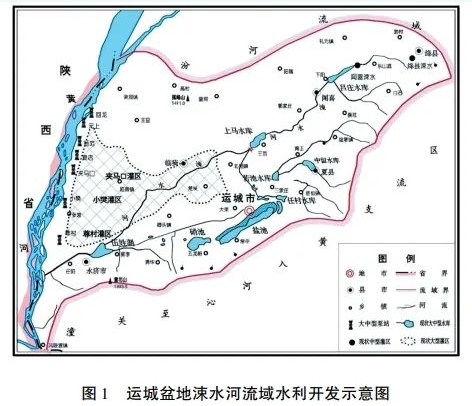

涑水河发源于山西绛县烟庄峪,自东北向西南流过运城盆地中部区域,途经闻喜、夏县、安邑、临猗和永济,合姚暹渠水入五姓湖汇入黄河,是黄河中游地区一级支流,运城盆地的母亲河。河流全长196公里,是典型的北方间歇性河流,河川径流量小且不断衰减。流量不足是这条河流的最大特征,水资源缺乏则是长久以来制约该流域经济发展的一个瓶颈。县志记载:“邑之温度岁可再熟,而土瘠泽艰,惟井灌者两获焉。麦最耐旱,土质亦宜。川原陵陂,一望皆麦,杂谷吉贝仅资补助。”这条记载表明,当地主要是旱地农业,农作物以小麦为主,谷物杂粮和棉花种植在农作物结构中所占比例相当有限。正因为如此,决定旱地农业收成高低的便是降水和灌溉。涑水河所处的运城盆地,年均降水量在500—600毫米之间,属于半湿润地带,但降水极不稳定,有“十年九旱”之说,气候特征总体上以旱为主,旱涝交替。站在当地人的角度,要发展农业,必须做好水利的文章。县志中所言“土瘠泽艰”的特点,越发凸显出通过兴修水利,促进农业稳定和增长的作用。

图1是当代涑水河流域的水利发展现状,从中可以看出为了彻底解决涑水河流域所在运城盆地水量总体不足的问题,新中国建立以来主要做了两个方面的工作,一是修建中小型水库蓄水调节水量;二是沿黄建立提水泵站,引黄灌溉,形成夹马口灌区、小樊灌区和尊村灌区,较好地缓解了涑水河水量紧缺的问题。相比之下,历史时期受技术条件和治理能力所限,水资源的开发利用只能停留在相对有限的层次。因此,对特定区域内有限水资源的争夺和开发,便成为首要问题。

闻喜县位于涑水河上游,自北宋王安石变法大兴农田水利开始,当地就有开发利用涑水河进行灌溉的历史。现存宋熙宁三年(1070)《闻喜县青原里坡底村水利石碣记》是涑水河悠久水利开发史的最早见证:“古有涑水河一道,出绛县磨里村,截河堵堰,引水西流,自地中心开渠三里窎远,浇灌黄册水地粮八十余亩。其高埠地桔槔水斗浇灌,地窄水壮,余水冲磨二座,纳黄册课税,剩水还河。水地明开于后,永为不朽。熙宁三年正月吉日立。”该碑文字简短,包含的信息量却很大。第一句表明,北宋熙宁三年闻喜县坡底村人已经在涑水河上“截河堵堰”,开渠三里,浇灌黄册水地粮八十余亩。“黄册水地粮”的表述,说明官方已经严密控制当地人对涑水河的开发,开始对其征收水地赋税粮银。第二句话说明当时涑水河的开发除了在河流干道上截河堵堰外,还使用桔槔、水斗等提水设备浇灌高埠土地,解决高地水资源灌溉问题。灌溉之余,因地制宜,利用“地窄水壮”的特点,在渠道上设置水冲磨2座,开发水能进行粮食加工,实现对水资源的最大化利用。其中,纳黄册课税的记载表明,当时官方也对水磨征税,说明北宋时期涑水河闻喜段水资源开发已相当成熟且规范。这里的水利开发涉及农田灌溉和水力加工两个问题。第三句“水地明开于后,永为不朽”,意在昭示坡底村众人所享有的合法用水权。从后附名单中可见,坡底村是一个以苏、乔二姓为主的杂姓村庄。众人拥有的水地多寡不均,最多的是13亩,最少的只有1.4亩,土地数量和规模很有限,可视为涑水河流经区域村庄开发水资源的一个缩影。

另据嘉靖四十二年(1563)闻喜县元家院《涑水河图记》所述,“涑水发源绛县横岭关烟庄谷,至本县义宁里乔寺村地方截河堵堰,有古渠二道,续渠二道,浇灌晋宁、荣田、美分等里田地。……始于有宋熙宁间,尝有刻石在景云宫”。这证明北宋熙宁年间确系涑水河水利开发的一个标志性时段。“有古渠二道”表明闻喜人在涑水河上当时只筑有两道渠。所谓“续渠二道”则反映了明嘉靖时期当地在涑水河上筑堰开渠的情形,加上宋代的两道古渠,当时涑水河闻喜段共有4道渠。此说与嘉靖四十二年闻喜知县李复聘的批文《水利人工牌帖碑记》一致:“据晋宁等里刘世荣、鲁九经等告称,本县涑水河源截河堵堰,有古渠四道,浇灌晋宁等里蔡薛等村田地。”

不同的是,乾隆《闻喜县志》所载“罗公渠,为堰者五,开于宋熙宁间者三。开于明洪武间者二”。民国《闻喜县志》重复了这一说法。那么,宋代涑水河上所开渠堰究竟是2道还是3道?明清以来闻喜县涑水河上总共有几道渠堰?这是理清涑水河水利开发史的一个基本问题。综合宋代、明代碑刻和方志记载来看,所谓涑水渠五堰中,开于宋代的第一堰和第二堰,两堰渠口均在绛县磨里村;开于明代的三、四两堰,渠口均在闻喜县乔寺村。开于清代的为第五堰,渠口也在乔寺村。这种位置关系表明宋明两代涑水河水利开发遵循自上而下的原则。上游两堰用水规模远高于下游三堰。若加上熙宁三年开凿的闻喜县坡底村渠,则宋代涑水河应为三道渠(堰)。清代方志中宋代三堰的说法应是将坡底村渠包含在内的。这样涑水河闻喜段实际上是有6道堰,县志中并未列入坡底村渠的任何信息,笔者猜测应是乾隆时期方志撰写者未能收集到坡底村水利碑,加之坡底村渠仅灌溉一村,规模不大,因而有漏记的可能。

入清以后,涑水河的开发利用又有新进展。尤其是作为第二堰的王公渠水利工程,以往耗时费力,花费甚巨,县志称:“王公渠至乔寺村界,阻沟难通,旧用木槽衔接通水,岁岁修理,犹虞坏漏。康熙四十九年(1710)知县江国栋用邑绅宁鼎轼之计,于两岸砌石洞,由沟底通过,彼岸吞而此岸吐,约费银五千余两,数百年不复修砌,利赖永久,龙神祠犹有江公石龛附祀之。”这条记载说明当地官员和士绅为保障王公渠水利通畅,变过去的架设木槽通水改为开凿石洞通水,木槽易于毁坏,石洞一旦开通,则可长久使用,不必反复修理,省钱省力。如此一来,王公渠的溉田亩数达到近4000亩。使5个村庄受益。修筑王公渠石洞工程是清代涑水河水利开发的一个典型和缩影,反映了当地官绅民在兴修水利上的努力和成效。清代水利上的进展,在清代和民国两种版本的县志中也有直接反映。乾隆《闻喜县志》明确记载了涑水河五堰各自灌溉村庄的名称,且将五堰统称为罗公渠,并有“第二堰即王公渠”的说法,表明在当地方志话语中堰和渠含义是一样的。民国8年(1919)《闻喜县志》不仅记载了罗公渠五堰各自灌溉村庄名称,更详细地记录了每条渠的使水周期、溉田数和缴纳水费的标准,兹列表统计如下:

由此可见,自北宋熙宁初年闻喜县涑水河畔村庄开始截河堵堰开渠以来,当地人对涑水河的开发便长期延续下来。至明清时期,当地涑水河上已有5条渠堰,受益村庄共计16个,受益地亩6852亩。其中,乔寺村因其地理位置优势,获益最多。涑水河五堰中,位居上游的头、二道堰灌溉规模最为可观,占据总地亩数的85%。第三堰则独灌乔寺一村,非他村可比。第四、五两堰灌溉规模均在250亩以下,每村平均只有40—80亩之间,数量有限。就涑水河沿河渠道及村庄来看,位于上游的一、二、三堰灌溉规模每村平均在500亩左右及以上水平,远远高于四五两堰,水利灌溉规模与渠道开发年代、村庄位置等关系密切,内部存在较大差异。

尽管如此,涑水河畔上述村庄的水利灌溉条件比起闻喜境内其他村庄仍要优越不少。结合清代和民国《闻喜县志》可见,该县内其他村庄的水资源开发,其水源或为某沟、某峪、某河、某庄、某岭,某潭、某池,灌溉规模最多者800余亩,最少者不足百亩,以二三百亩者居多。多数水量微小且不稳定,有些甚至已失去灌溉能力。如甘泉渠,源出黑龙潭、白龙潭,“咸丰间两潭皆淤塞,今无水可溉矣”。西张村渠,源出横岭,“因倏流倏涸,未定水粮”。下庄渠,“自清咸丰初至今无水,水粮仍在”。为确保有水可用,当地实施了严格的用水制度,与涑水渠五堰一样,均实行受益村庄间或村庄内部用水家户间定期轮流使水的规定,不容紊乱。为了保证用水权,一些村庄执行更为精确的管理办法,如南姚村渠,“轮番二十四日一周,每一昼夜分十五炷香,每香一炷约溉地七分五厘”。坡申渠,“轮番十八日一周,每一昼夜分六丁,每丁纳水则银三分六厘二毫”。可见,用水条件越是紧张,人们的水权意识越发强烈,对水资源的管理也越发精准苛刻。涑水河畔水利村庄的用水管理也呈现出这样的特点,可视为当地水利社会的一个共同点。

二、宋明两代涑水河畔的水利规则、秩序与纷争

(一)刻石景云宫——熙宁年间水利规则的初定

综合前文北宋熙宁三年闻喜坡底村在涑水河上截河堵堰开渠引水的碑刻记载,嘉靖四十二年涑水渠图记中“始于有宋熙宁间,尝有刻石在景云宫”的说法,表明景云宫在宋代曾经是竖立涑水河水利条规碑的一个重要场所。

查阅资料可知,景云宫位于闻喜县涑水河畔的灌底堡村,是当地一座具有悠久历史、影响极大,有着众多信众的重要道教宫观。该宫观内现存年代最早的碑刻为唐贞观八年(634)所立“维大唐贞观八年岁次甲午九月庚午朔二日辛未祀观元始天尊素象之碑”。此碑是由时任闻喜县功曾中正骁骑尉祁文才,带领祁氏族人“倾心竭产,敬造元始天尊素象一区,真人玉童,天丁师子,地祇之载香山而皆左右相对”。从碑文题名中可见当地有一个以祁氏族人为主体的宗教团体,其中有都邑主、邑主、邑子等专门的宗教组织称谓。他们发心修造道教塑像的目的是为了给亡故的祖先及父母、在世父母及子孙祈福。碑文中“有隋开皇修营灵观”的记载说明此道教宫观的创建年代和最初命名。从碑文信息来看,祁氏或许是唐初活跃在当地的一个大姓望族,作为祁氏宗子的祁文才是“殷使持节镇西大将军祁山君永之后,晋大夫周阳侯奚之胤,魏使持节秦州刺史、河南尹、吏部尚书、司徒、太尉公俊之孙也”。碑后题名中出现“祖都督祁王觉”“祖大都督永安、平阳二郡太守祁□丞”“祖父都督安邑县令祁举”等有官职的祖先名讳,似乎是在向人炫耀祁氏族人的身世和门第。作为一个有名望的地方大族,选择在景云宫发心塑像,表明唐代景云宫已是当地一个颇具影响力的宗教场所。

正因为如此,当北宋熙宁年间,王安石颁布农田水利法,在全国各地大兴农田水利之际,景云宫便成为涑水河畔一处比较理想的立碑场所。乾隆《闻喜县志》有记载称:“王公渠,水发源于绛县烟庄峪,宋熙宁间开浚。明正德间,知县王琳考据景云宫古碑,定分数界限,溉柳泉、爱里、东灌底、西灌底、东刘家院等田,渠口在绛县磨里堵截。”可知王公渠虽然开浚于宋熙宁年间,却是以明正德十一年(1516)闻喜县令王琳的姓氏来命名的。之所以如此,是因为王琳“考据景云宫古碑”,给王公渠五村“定分数界限”,也就是五村共同遵循的用水规则。在这一规则指导下,王公渠五村可灌溉土地数量达到3894亩,为涑水河五堰渠系中灌溉规模最大者。当然,王琳制定的规则与宋代刊刻的景云宫古碑内容未必一致,但一定是以景云宫古碑为依据而非重新创造出来的,否则就没有必要“考据景云宫古碑”。因此知县王琳所定五村分数界限,应为景云宫古碑内容的一个间接反映。

宋代以后,景云宫在当地村落社会中仍然居于很高的地位。元元贞二年(1296),距离景云宫不远的东乔村重修岱岳庙竣工后,管下维那首等人前往景云宫拜谒任公大师,请他撰碑作序。万历二十四年(1596),景云宫印造《太上诸品经》,得到东观底村、西观底村、元家院村、西刘家院村、中庄村、西裴村、下吴头村、下吕村、下峪口村、蔡薛村、下官庄村、西山底村等村民众的慷慨布施。这些村庄中半数以上为涑水河灌溉村庄。清代《景云宫创建享亭碑》中“每年花朝演戏致祭,士庶纷集,各尽祈祷之诚”的描述也印证了景云宫作为一个重要宗教场所在当地社会中的影响。因此,景云宫古碑可视为涑水河畔最早刊立的水利规则碑,它确定了涑水河畔村庄最初的水利秩序。

结合宋代涑水河开发史,可知官方在涑水河早期水利开发中发挥了主导作用。前揭宋代坡底村水利碑记中出现的“黄册水地粮”“纳黄册课税”等记载,表明当地水利开发受到了官方的严密监控和管理,并非一种放任自由的状态。王琳考据的“景云宫古碑”说明官方曾经为当地村庄用水颁行过规章制度,且曾为涑水河第二堰的王公渠五村所遵守。官方对地方水利的介入和干预由此可见一斑。

(二)水权分配和水利秩序:嘉靖《水利人工牌帖碑记》与《涑水渠图说》碑

嘉靖四十二年《水利人工牌帖碑记》(以下简称《碑记》)与《涑水渠图说》(以下简称《图说》)是同一碑石的阴阳两面。阳面为《碑记》,阴面为《图说》。该碑刊立于闻喜县侯村乡元家院宋氏祠堂院内。元家院属于涑水河五堰中第四堰受益村庄。由《碑记》可知,明代涑水河第四堰灌溉村庄共有6个,分别是侯村、西蔡薛村、东蔡薛村、元家院村、刘家院村、下吕村。当时元家院一个名叫宋九亨的人,担任管渠老人和本村渠头职务。六村中每个村都有渠头一二人,分别是侯村杨钦祖、西蔡薛村王文申、东蔡薛村曾九经和曾孟达、元家院村宋九亨、刘家院村刘仁贵和赵经昶、下吕村乔节。其中唯有元家院的渠头宋九亨担任管渠老人,系众渠头首领。之所以由元家院村宋氏族人担任管渠老人,并非偶然,因为宋氏祖先对涑水河第四堰渠道的修建有过突出贡献。《图说》碑下方记载了明代两件土地买卖契约,其中一件说:“洪武二十一年五月二十一日,晋宁里宋得昭置到义宁里乔寺村乔顺村□庵北涑水河南青口渠地一亩,东西畛,东至道,东北至渠口,南至业主,西至祖渠,北至业主。过粮一斗七合,用价丝绵四十匹,印过文契存照。”元家院村属于晋宁里,宋得昭是元家院村人,宋氏族人的祖上。为了在乔寺村创开渠口,宋得昭用四十匹丝绵的高价买到乔寺村乔顺名下青口渠地一亩,有开渠之功。此后,元家院人宋蓁和刘家院人赵武又有在乔寺村买地之举,“嘉靖三年四月日,晋宁里赵武、宋蓁等又置到义宁里乔寺村王岩、张金刘等村北河滩地三亩,东至王岩,南至业主,西至宋得昭青口,北至河,长窎远近二百四十阔三步,用价银三十八两,认粮三斗二升一合,官印文契存照。”同样花费甚巨。鉴于宋氏族人的贡献,由宋氏族人担任甚至世袭管渠老人职务便是理所当然的。不仅如此,为了表彰他们的功绩,六村人在轮番用水时,还要给宋得昭的青口渠地头番使水的特权。这里的头番水就是首日水。据《碑记》载,后来头番水的使用权被分配到宋九亨、宋蓁和刘永华三人名下。其中宋九亨分得三十分的水权,宋蓁得到七分五厘,刘永华得到二分五厘。刘永华和赵武一样,都是刘家院村人。此处何以会给刘永华二分五厘水的奖励,因资料不足已难以完全搞清楚,但他们既为同村人,一定是有某种关系的。

在此,首先要了解的是这通《水利人工牌帖碑记》的来历。此碑是嘉靖四十二年闻喜县令李复聘为涑水河第四堰六村下达的一个批文。起因是两位渠头刘世荣、曾九经向他报告说以前有多位闻喜县令,为解决他们的水利灌溉问题颁布过一些规章制度,所谓“见有先年本县置立牌面并帖说图本存照”即是此意。但是在实际运行中却出现了问题,“近因天雨淋潦涨漫,渠道不通,即今春动农兴浇种麦豆,欲要挑挖疏浚,恐有豪强倚恃上流,在于渠路两傍栽植树木,私种稻谷,侵占渠路,阻滞水利未便”。因为洪水导致渠道淤塞,六村人计划挑挖疏浚河道,却担心位于渠口位置的乔寺村人阻挠。从《碑记》后文内容来看,确实存在上游豪强在渠道两旁任意栽树种稻侵占渠路的行为发生,于是李县令便提出严厉警告,严厉制止乔寺村人的不法行为,“如有前项强梁之徒,倚恃上流,侵占官渠,栽植树木,私种稻谷,阻滞水利,即令斫伐疏浚,敢有故违,即便指名呈来,以凭重究施行”。解除这个隐患后,李县令随即“帖仰管渠老人宋九亨公同各村渠头,照依原额番次,纠唤夫役,迩今农工方兴并工挑挖疏浚以便浇灌,务要深广如法,期在水利必行”。同时,他也给管水者提出要求,“本役亦宜秉公督劝料理,不许因而生事害人惹究未便”云云。于是,在管渠老人和众渠头的领导下,短短一个月内就完成了渠道疏浚,“用水之家各照水番人工挑挖古迹青口渠面一丈五尺,洞子渠面三丈,深一丈二尺。长行渠面一丈五尺,深五尺。各里出椿木修搭桥梁,至月终工完呈缴等因呈禀到县”。工程完工后,李县令重申以往的水利规则和办法,“查照先年本县知县姚、张、杜、罗置立牌面事理,别为置立牌面,仰各村渠长执牌前去,遇水到日,即便照依古迹编定番次,自下而上,日出日落交番,轮流浇灌民田。如有天雨冲破,许令补番。沿途破漏失误巡视,不行拨补,永为定规,常川遵守。仍仰该使水番头挨次巡视,如遇前项倚恃上流情弊及乘隙挟仇盗决河防之徒,挨拿送县以凭究治施行,须至牌者”。这样就彻底解决了最初两位渠头及管水老人的担心,六村水利隐患得以消除。在这次疏通渠道事件中,知县李复聘发挥了很大的作用,让六村民众能够安心生产和生活。

在此,我们不仅要关注碑文本身的内容,更要明白这通碑是由谁所立,立于何地,立碑目的又是什么。从碑文正反面落款可知,是一个名叫李汝重的人将李县令的批复文件刊刻于上,并将其立在元家院宋家祠堂。之所以要立在宋家祠堂,笔者猜测应与管水老人宋九亨有关。掌握六村水利管理大权的宋九亨,其背后应是宋氏宗族,宋九亨本人即是宋氏宗族的代理人。该碑立于宋氏祠堂内,展示了当地宗族和水利间的某种关联性,或者说村庄宗族势力对地方水利的介入或支配。从碑文中还能了解到,李汝重并非普通村人,而是一位居村的致仕官员,碑文落款中说他是“文林郎前知陕西保安县事、学稼老人李汝重”。在碑阴下方的《图记》中,李汝重进一步说明了他刊刻碑记和渠图的原因,他首先表达了对上游乔寺村人的不满,“且乔寺虽居上流,各不相侵,其渠傍种树、开稻、桔槔、水斗,决渠剖堰,皆非彼所得臆逞也”。进而表明自己立碑的动机所在:“予既休致,买田于晋宁里之元家院村,特为申明其事,既以呈县置牌,革而正之,复谋镌石以垂不朽。或有豪强把持,因而致讼,司主者考焉,思过半矣。”一位退居乡里的致仕官员,在元家院村买了地,对上游乔寺村霸占水利的做法极为痛恨,因而要将当地父母官为村人主持公道的这一重要文本公之于众,让更多的村人了解六村水利的来龙去脉和使水合法性,以图防微杜渐,有碑可证。可见,李汝重刊刻水碑和渠图的原因,除了用于规范村人用水行为,很大程度上是为了预防和制止乔寺村的违规行为,借助官府力量达到以下制上目的。在此,我们看到村庄里的士绅、宗族、老人、渠头在村庄公共事务中所起到的重要作用。尤其对于李汝重这样有做官经历的人来说,深知将官方文书刻碑于石的效用和长远意义。村落社会中的这些人群才是维护地方水利秩序的重要力量。

有意思的是,六村可灌溉地亩总数只有256亩,平均每村仅40余亩,灌溉规模非常有限。如此小规模的水利灌区,无论是地方官员还是村庄里的头面人物,竟然如此重视和投入,令人吃惊。以往人们普遍认为,国家只会在大型水利工程上投入巨大的人财物力资本,对于小型水利工程,尤其是这类微型水利灌溉工程和社区,不会投入太多精力去管理和干预,而是放任民间组织和管理,地方官只关心他们是否能够如数完成赋税钱粮的缴纳。然而,涑水河六村的水利实践,却有助于改变人们的这一偏见。在黄土高原这些水资源紧张的区域,存在众多类似于涑水河六村这样的微型水利灌区。水利工程小型化或许是山西这个山地丘陵众多的省份水资源开发利用的一个重要特点。这些微型水利工程虽然小,但是数量众多,合起来就是一个很大的数字。对于生活在这些艰苦区域的民众来说,这些微型灌溉工程是他们安身立命养家糊口的重要保障。事关生死荣辱,人们会竭尽全力争取和维护自身权益。越是水资源稀缺的地区,人们的水权意识越是强烈。前文中提及的闻喜县历任县令,如正德十一年的王琳、嘉靖三十九年(1560)的罗田、嘉靖四十二年的李复聘、康熙四十九年的江国栋等,均对涑水河水利开发倾注了精力,作出了贡献。这种表现,可以说是对现实社会的一种因应,反映出国家在微型水利灌溉工程中所发挥的作用和影响,是黄土高原水利社会的一个突出特征。

为了保护来之不易的用水权益,涑水河第四堰的管水者为六村人制定了严格的水利灌溉制度,明确了各村使水家户应当承担的责任及义务。这一点在《碑记》和《图说》中均有说明,可互为补充。其中,图碑讲得最为清晰,六村轮番使水,“三十二日为一轮,一昼夜为一番,每番人工四个,每个为十分,日出日落交番。中间不足一番者,分毫厘数,焚香为则”。这里的计时单位是轮—番—个—分—厘—毫。换算方法是一轮32个昼夜,一昼夜为一番,故一轮即32番。这里的每番人工四个与该县坡申渠“每一昼夜分六丁”的含义相同,不论“人工”还是“丁”均指每番额定出工的人数,并非具体的个人。“每个人工十分”的规定,表明这里的人工除了表示用水户根据土地多寡需分担的夫役外,还和用水时间相对应。就是说,每个人工所对应的十分,既是指燃香的长度,也是指燃香的时间。这里的十分所对应的时间长度是三个时辰,即6个小时。每番四个人工,对应的就是12个时辰共24个小时。这就是燃香计时的基本原理。之所以如此,是由于各村、各家户土地数量多寡不一,所以规定“中间不足一番者,分毫厘数,焚香为则”。如此,每个家户的用水时间就可以明确规定下来,不会有任何紊乱。需要指出的是,这里用于计时的香,应该是有特殊规制的,并非通常意义上用于烧香拜佛的香。当然,也可能如前揭闻喜南姚村渠那样,“每一昼夜分十五炷香,每香一炷约溉地七分五厘”。

按照32番溉地256亩计算,每番平均浇地数为8亩,每个人工为2亩地。如此来看,一天之内只可浇地8亩,表明渠道水量不足,灌溉效率不高。同时,结合六村每个人所拥有的人工数,可以大致推算出每人所占有的灌溉土地情况。先就村庄层面来看,六个村中,侯村20个,西蔡薛4个3分,东蔡薛34个7分1厘4毫;元家院18个4分7厘,刘家院30个7厘,下吕村12个。外加元家院宋得昭青口渠4个,送牌人曲善、曲文秀等拖渠水一垧。此处一垧地按大亩算应为10亩。按照2亩一个人工计算,应为5个。抛去这一垧地的人工,六村加上宋得昭青口渠人工合计为123.555个。一轮32番,总数应为128个。因此,送牌人曲善、曲文秀等一垧拖渠水的实际人工约为4个,即一昼夜的水,由此构成六村一轮32番的轮流使水秩序。

再就每个村庄内部而言,担任渠头的人多数为村中占有较多土地和水权者。侯村渠头杨钦祖,有10.3个人工,全村20个,占全村总数的一半;西蔡薛渠头王文申,有2个,全村4.3个,几乎占到一半;东蔡薛渠头曾九经,有3.1个,全村34.714个。但是该村以曾李二姓为主,李姓一共只有4.7个,剩余全部属于曾姓。在曾姓族人中,曾九经是占有水权最多者;元家院渠头宋九亨,有7.22个,即七个二分二厘。全村有宋、李二姓,以宋氏为主。还有一个名叫李共的人,有人工5个,可以算是占有水权较多的家户。但该村以宋九亨为代表的宋氏控制的水权依然占据绝对多数。刘家院比较特别,该村姓氏比较杂,有刘、赵、曲、杨四姓,以刘赵二姓为主。其中曾经当过该村渠头的刘世荣名下有4.639个,是全村享有水权最多的。新任渠头刘仁贵有2.074个,渠头赵经昶有2.283个。两人相差不大,两个姓氏也不分伯仲,故而该村便由刘、赵二人共同担任渠头。下吕村渠头乔节,有7.25个,全村只有12个,一人占到全村60%。由此可知,村庄水权和权力分配中,个人土地和财富多寡、宗族势力大小是决定性因素。村庄水权基本掌握在村庄权贵和有实力者手中,体现出较强的阶层性、宗族性和地域性特征。这种水权占有状况在山西其他类型水利灌区亦具有普遍性。每个家户和个体的水权明确到分厘毫水平,可见当地社会水权意识之突出,这也是他们对所面临的水资源严重短缺现实的一个主动适应。不难发现,水资源短缺导致了地方水利社会严重的内卷性和封闭性。

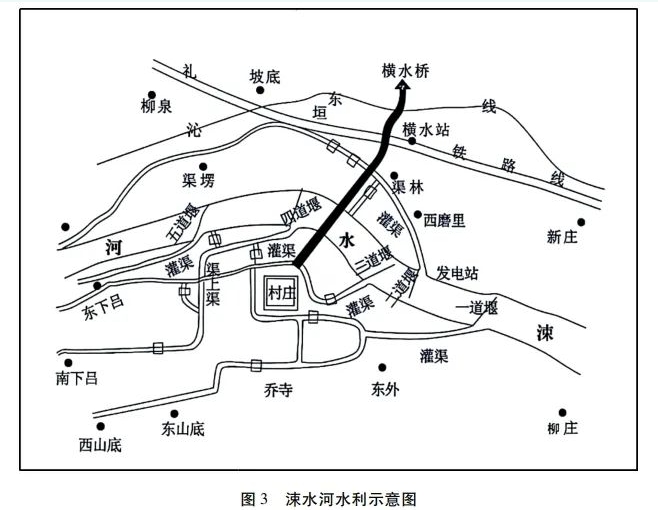

在此,《碑记》和《图说》的关系也值得讨论。嘉靖四十二年闻喜县令李复聘处理涑水河第四堰六村水利时,“见有先年本县置立牌面并帖说图本存照”。这里提及的牌面、帖说图本当为该《碑记》和《图说》的纸质原型。在致仕居乡者李汝重的主导下,将李复聘认定的水利人工牌帖和涑水河渠道图刊刻于石,永久竖立于元家院宋氏祠堂,既能维护六村水权,又能对上游取水口位置的乔寺村起到一种震慑作用。《碑记》主要内容是第四堰六村“自下而上日出日落交番轮流浇灌民田”的相关制度规定,碑阴渠图则是对闻喜县涑水河四道堰取水口位置及各自渠道走向的一个图示,可谓一目了然。在此,涑水渠图起到一个辅助作用,可以使士庶官民人等都能明确涑水河四堰的相互位置和每条渠道途经村庄及其上下游关系,《碑记》和《图说》合起来展现了明代涑水河流域水利开发的基本面貌。

(三)“革社饮以抵渠粮”——《柳庄判文碑》所见天启元年绛闻水利冲突

涑水河上下游之间的用水矛盾和冲突在嘉靖四十二年碑记和图说中已有展示。天启元年(1621)由绛县知县牛耀台、闻喜知县张耀共同立于绛县柳庄村的《柳庄判文碑》,将涑水河流域上下游之间的矛盾展现得更加淋漓尽致,具有代表性,表明灌溉社会中上下游的矛盾普遍存在。官员和地方社会如何化解矛盾,保证村庄用水安全,是一个饶有兴趣的问题。

1.民间“请酒之例”。与涑水河六村与乔寺村的争端不同,天启元年的这起水利纠纷发生在绛县、闻喜两县之间。闻喜县涑水河首堰有东外、东山底、西山底和乔寺共4村,取水点在柳庄村。碑文中记载“闻喜受涑水灌溉之利,虽曰自宋已然,但自嘉靖年间旧泉壅于横岭,新泉出于柳庄”,为了引水,“闻人曾用价买张廷器地一亩,则廷器地之西北与新开之□渠,皆有粮之地也”。柳庄村张姓较多,张廷器即柳庄村人。闻喜涑水河首堰四村购买张廷器的一亩地,为有粮之地,他们买地目的是为了占地开渠,同时要代缴这块土地上本应由业主承担的赋税粮银。不仅如此,“涑水河自柳庄村入渠,河边渠口左右之砂滩地,其有因水之故而侵伤……共平地五十三亩一分五厘七毫”,可知柳庄人的五十三亩余土地有被四村渠水侵伤的风险。为免柳庄村人阻挠,四村人“恐其阴有排决”,便要每年春秋两季,由闻喜首堰四村备好酒食宴请柳庄,以示酬谢。这就是当地流行的“请酒之例”。天启元年,闻喜知县张耀认为这个办法“虽相沿有日,终非经久之计”。实际情形果真如此,即便闻喜四村每年照例宴请柳庄人,其用水仍会不时受到柳庄人的干扰,存在不确定性,无休无止。因此,“请酒之例”只是民间采取的权宜之计,并非永久之方。明代受理绛闻争讼的平阳府知府对此洞若观火,有清醒的判断,主张由闻喜人代绛县人缴纳其受渠水侵害的土地粮银,认为“若夫四村之民每年□□□□不能餍其食,谷麦百石不能满其溪壑,其所费不更十倍于代粮乎?”希望通过公开“代纳粮银”而非两县人私相授受的方式为闻喜人使水确定一个长久之策。

2.绛闻殴斗事件。绛闻殴斗事件起因于闻喜人与绛县人的一起水利纠纷,“时波臣为祟,冲毁茂枝田苗,当日张业享处分给麦二石,□其会伤□□之事矣。意悭吝负约,致茂枝□□丕释,决水填渠,亦小人愤激之□□,此时亦又□理输也”。闻喜四村渠水冲毁了柳庄人张茂枝的田苗,柳庄人要求赔给张茂枝二石小麦作为补偿。闻喜人不愿承担,张茂枝一怒之下,破坏了闻喜人的渠道,遭到闻喜人报复,在谭继书等人带领下,“纠率多人,横行村落,在茂枝一家既鼠窜而关门,即本社居又鹿驮而匿迹。犹以为暴横之气无可发泄,遂砍伐万里小树数株,击坏尚恩水车一具,并□振道青苗,俱为蹂躏,即无干之治畦,□亦迁怒而加殴焉”。官方对此判决认为:“看得谭继书之于张茂枝也,只缘渠破水泄,冲坏茂枝之春苗,因而控诉,致为仇嫌。而继书不思灌溉之源借资与绛,乃敢纠合百十余人,乘机开渠,横行无忌,□田毀井,伐树殴人,目中已无三尺矣。且耸词求胜□□,验合杖惩,以警其后,而继书等人拟罪犯。”

不仅如此,参与此次殴斗的谭继策、谭日新、谭日旺等人也受到追责和严惩。从官方对他们的判决书中可了解这场群体殴斗事件的更多细节:

看得谭继策之于张鹏翔也,只因渠破水泄,冲坏茂枝之地,因而控诉,致为仇嫌。而继策等不思灌溉之源借资与绛,乃敢纠合百余人,乘机修□,互为践踏,目无三尺可知矣。将继策、苏秉进、朱崇勋、谭日新各拟有力。

看得谭日新等□□谷麦急图,寻殴茂林兄弟,□呼大众鸣锣执杖,折树毁田,因殴无干之农夫,据其存心三尺可玩,绛州乱宗之恶□与之同事,即徒不枉特,未至特刃,未至伤人,村愚无知,姑杖同事者,仍请加责,量追赔谷五石。

看得谭日旺等怀争水之忿,逞血气之□,结伴则凶情已定,邂逅□毒手,遂施以数辈而殴二人,众寡既不相□□无备而当众攻强弱尤所难□□□□之,所以昏迷倒地而怀□负伤□脱□矣,幸矣。又何□赖行李之存亡哉!审证与供□俱直□倡首者□时香者,应□□选,均拟以杖□惩凶恶□□□□□称失落,姑免追赔,招解本道王覆审无异。看得谭日旺□因争水之故,构讼酿雠,□□□等之路行纠众□殴,以致怀□功抢□之□也,质证有□□杖何词哉?取问□□。

这场水利冲突除了上下游村庄之间的长久怨恨和对立情绪外,背后是否还存在村庄大小、宗族势力等因素的影响,仍需实地调查落实。不过,此事的发生并非偶然。在此之前,尽管闻喜人每年春秋两季酒席宴请讨好柳庄人,希望他们不要阻挠四村使水,但仍然出现“两年以来,闻民点水不能到地”的情形,双方宿怨加深。地方官在审理这起案件时已经意识到“绛据上流,闻居下水,从前诸酒食□以请之□到,遂成角牙”。因此,民间内部的私下协议和交易,并不能确保地方水利的长治久安。为此,必须另寻他路。

3.由私到公:官方“代粮之说”。为彻底解决绛闻水利冲突,天启元年平阳知府与绛县、闻喜知县几经沟通辩论,最终提出“代粮之说”。平阳知府认为,由闻喜县民代纳渠道所占绛县土地粮银,较民间“请酒之例”更为合理,且不会加重闻喜人的负担。他在实地调查中了解到,闻喜渠地占绛县共15亩,“私意计亩征粮,即从重税,每亩一钱足矣,加以籽粒,每亩二钱足矣。合十五亩而计之,才费四两五钱耳,即再倍于此数,亦不满十金。若夫四村之民每年□□□□不能餍其食,谷麦百石不能满其溪壑,其所费不更十倍于代粮乎?而两造之间斗词讼之,连破家亡身,祸事叵测,又无论已。此其孰利孰害,孰多孰寡,不待智者而能辨之矣”。据此,他极力主张通过闻喜代粮解决争端。对知府的这一方案,绛县和闻喜知县均提出异议,均被平阳府逐一批驳。碑文中留下三人对此事的争辩内容,殊为珍贵。兹将绛县与平阳府的对话摘录如下:

该县之言曰:“互各实非为粮,只以酒食之故私争耳。”乃本府亦□□谓其为粮而告也,特谬见代粮以塞闻民之口,或可不复以酒食私争而讼端息矣。况军厅已有四两之断,去本府代粮之数,所争几何?特谓其私相授受犹存争端也,不若明输□□为更便耳。”

该县之言曰:“公然加粮,绛民余有辞。”本府则见谓:“一加之粮,闻民乃有辞耳,绛复何辞之有?即有辞而直在闻,不在绛也。”

该县之言曰:“稍不遂意,复肆排决,谁能系其手足乎?”本府亦曰:“不加之粮,排决正无已时也,亦复谁能系其手足乎?似不若加粮之后□□□系其手尚可箝其口也。”

两位官员的这段对话主要涉及三个问题,一是绛闻争端究竟是酒食之故还是为粮而告;二是公然加粮是否合适;三是如何清除绛县人排决之患。绛县知县站在绛县人的立场,偏向于传统的儒家思想,主张以和为贵,认为官府不应过多干预民间事务,地方社会的请酒之例就是很好的解决办法。对此,平阳府极力反对,且针锋相对。其核心思想就是由官方介入地方水利,由闻喜人代粮。认为只有通过代粮,闻喜人才能理直气壮;通过代粮,绛县人才会理屈词穷;通过代粮,官府才能化私为公,将涑水河水利开发纳入到正确的轨道上来。

对于平阳府的代粮方案,闻喜县也提出不同意见,他指责绛县人占据上游任意阻塞破坏,给闻喜带来危害,必须严惩绛县人的非法行为。他说:“两年以来,闻民点水不能到地。夫此渠既云常流,不能塞矣,则天地自然之利,固□取之不竭之源,乃点水不得沾其灌,则又何也?豈非绛民据水之上流,通塞由□,闻民固无如之何乎?”平阳府知府认为,如果按照闻喜县的意见,“治绛民之罪,舍刑罚诚别无法矣”,但问题是刑罚不是万能的,靠刑罚不能彻底解决上下游的矛盾。他指出,“如排决之事,公然行于白昼,尚得执而问之;倘暮夜无人之可指也,将此一村之民尽□诛之乎?恐官法于是无补矣”。

以上是围绕绛闻冲突三位断案官员所持立场和观点。在平阳府官员看来,无论是绛县官员极力维护的“请酒之例”,还是闻喜官员提出的“治绛民之罪”,均无益于冲突的彻底解决。在他看来,“土皆王土,民皆王民,闻民得水利之润,而绛民之地渠已占,其年反抱无地之粮,两县民之角口相开者,实□之故耳”。在此,他提出了一个“王土王民”的重要观念,其核心是这里的土地和水资源究竟归谁所有的问题。“王土王民”观念的提出,说明平阳府官员认为土地和水从根本上而言,都是朝廷所有的,不能由民间私相授受,这样做是缺乏依据的。这一观念乃是其“代粮之说”的理论依据。由此,他力排众议,提出最终解决方案:

所可行者,惟是查确此渠,果属官不属民,亦且的的无粮也。然后责令闻民享水利者,量输官租于绛县以充王项公费,明立一石碑于□□□所,使人晓然知此渠从来为官之有,非民之有也。闻人输租,而后又绛之渠实闻之渠也。而后乃今有塞其流、决其防者,罪无赦。绛民虽强梁乎,有不俯首帖耳,以就约束者,□不信也。

既然渠道“属官不属民”,那么绛县柳庄人就没有理由让闻喜人提供酒食,让闻喜人代粮也不是要给绛县民人缴纳粮银,而是“量输官租于绛县以充王项公费”,闻喜人在绛县境内的渠道属于官方而不属于民间,他们是输租于官家,不是输租于民人,在此意义上,“绛之渠实闻之渠也”。因此绛县民人就不可以上游之利塞流决防了,其破坏水利的行为属于违法行为。如此,便将过去的民间私相授受改为官家的公开透明,从过去的民有变成了官有,彻底解决了绛闻冲突,为当地重新确定了一个新的用水秩序。

《柳庄判文碑》中也明确了代粮之说的实际操作方式:

每年闻□使水地征银四两,解送绛,以抵渠侵之粮。县审已明,争端永息。……令东山底村、西山底村、东外村、乔寺村每年共出银四两,封纳本县官收,差人转送绛县当堂验收。为柳庄王项钱粮,以后再不许请酒滋扰。其东山底村四村照旧筑堰使水,灌田兴利,柳庄人不许阻塞私决渠口,庶免争竞,以杜讼隙。……(闻喜)四村受水地共地一千九百五十亩,每亩地该银二厘五毫一□三微,每年闻喜县官征收完,封交绛县官收,不得私相授受,如此永为定规。……渠口左右既有余地,蓄泄有而冲塌,永无□矣。令闻人有欠□□粮者,罚无赦。绛县有阴决水口者,罚无赦。

在平阳府看来,这个结果“闻人实受其水利,绛人实轻其赋税”,是一个两全其美的解决方案,甚至有“岂非万世之利而又无一朝之患者哉”的得意之色。究其实质,乃是以国家权利取缔了民间对水资源的垄断和攫夺,通过官方介入,将地方水利纳入国家视野之中,不允许民间自由发展,扰乱地方社会秩序。代粮之说本质上既增加了地方财政收入,也是水利治理法治化的过程。然而,这一方案是否真的能够杜绝上下游争端,国家权力是否能够随时跟进处理地方社会的违法行为,还是令人怀疑的。尽管如此,在当时条件下,这已经一个相当妥善的解决方案了。

结 论

嘉靖四十二年刊刻的《涑水渠图说》碑,反映的是当时闻喜县涑水河水利开发的基本情形。与这通水利图碑密切相关的,是这里自唐宋以来留存至今的各种碑刻、方志、民间习俗和民众记忆。水利图碑本身所表现的图像信息清晰直观,不仅为人们了解地方水利开发史提供了便捷的方式,而且是地方水利秩序和水权关系的象征,与人们日常生活关系密切,是民间水权意识和地方水利社会得以形成的一个显著标志。本文运用多方面材料对这通水利图碑开展的综合解读,意在呈现黄土高原山西南部地区历史时期水与人、水与社会、水与国家相互关系的历史。以水利图碑为中心,系统搜集和利用区域社会多种民间史料,是开展黄土高原水利社会史研究的一条独特路径。通过本研究,可以得出如下认识:

第一,宋明以来国家并未忽视对众多微型灌溉社会的控制和管理。以涑水河五堰为代表的小型、微型水利工程是黄土高原水资源不足地区水利开发的一种重要形式。这类水利灌区具有规模小,数量多的特点,当地民众生产生活对其严重依赖,对于地方社会经济和民生所起的作用不可小觑。然而,小型化并不意味者国家对其放任不管。自宋代以来,这里的水利开发就得到了官方的高度重视,并将其持续纳入政府治理基层社会的视野之中,并非完全交由民间社会自行治理。学界过去所谓“皇权不下县”的观点在这里是缺乏解释力的。对于闻喜县涑水河开发来说,它不仅得益于北宋朝廷和地方官员的大力倡导和支持,而且从一开始其水利开发和水利收益就受到地方政府的严密监管,本文所举北宋熙宁三年坡底村水利石碣记就是充分证明。不仅如此,北宋时期地方官将水利规则“刻石景云宫”的行为,也表明官方在涑水河水利秩序形成过程中扮演了重要角色。这种情形在明清时代体现得更为淋漓尽致,多名地方官员一再介入地方水利事务当中,不仅为上下游村庄确定用水规则,裁决水利争端,惩治违法行为,所谓“置牌面、定番次、选渠长、申盗决”“定分数界限”等,还积极采纳民众建议,投入资金进行水利工程技术改造,保证水流通畅,康熙四十九年知县江国栋开凿王公渠石洞之举就是例证。就水利治理来看,并不存在魏特夫所谓东方社会治水专制主义。无论是嘉靖四十二年的闻喜县《水利牌帖碑记》还是天启元年的《绛县柳庄判文碑》,均体现了地方政府在处理民间水利争端时所持有的尊重地方历史,倡导和谐共生的社会发展理念,官方并不仅仅满足于做第三方裁判者的角色,而是能够站在公平、正义、持久、效率和责任的立场上,为地方社会的长治久安谋篇布局。官方在小型水利灌溉工程中的深度介入和治理,有助于改变人们对基层社会治理中官方行为的误解和偏见。从天启元年平阳府、绛县和闻喜三县主官对绛闻水利冲突的争论中,也可以明显体会到三种不同的基层社会治理理念:以和为贵的传统儒家思想,崇尚严刑苛罚的法家思想和反对以私害公,反对地方凌驾于国家之上,破除地方主义的桎梏,崇尚水资源、土地资源的国有和国家利益至上的王土王民思想,平阳府“代粮之说”正是这一理念的集中体现。宋明以来小微型水利社会治理中所体现的这种思想理念,是弥足珍贵的。

第二,充分认识微型灌溉社会中民众的主体性和生存策略。在以涑水河五堰为代表的微型灌溉社会中,地方社会在水资源开发利用和水权分配过程中,充分展现了自身的主体性和能动性,以达到最大程度满足各自水资源需求的目的,其中蕴含着内涵丰富的民间智慧和生存策略,是水利社会史研究中值得充分挖掘的内容。

首先,上下游关系尤其是上游对下游的制约是这类灌溉社会中普遍存在的问题,本文论及的绛县柳庄村对闻喜涑水河首堰四村的制约,闻喜乔寺村对涑水河第四堰六村的制约,就有这个特点。闻喜首堰四村采用每年春秋“请酒之例”讨好柳庄村,但也只是权宜之计,不时会遭到柳庄村人的刁难和阻挠,陷入窘境,为此不得不诉诸官府解决争端;第四堰六村面对上游乔寺村的傲慢和阻挠,选择直接诉诸官府,通过官方介入,惩治上游村庄违规行为,刻石于村中公共场所,以为凭借和象征。这是两种不同的生存策略,在此类灌溉社会中具有普遍性,是解决区域社会争端可资选择的方式。正如前文所言,即使有官方介入,颁布严密的水利条规和惩戒办法,在实践中也会遭遇困境,因为政府监管常常很难做到及时有效,地方也不能动辄选择告官。在此条件下,地方社会就需要软硬兼施,采用多种办法,尽力弥合上下游的矛盾对立,维系一个相对稳定的水利和社会秩序。

其次,村庄士绅、宗族势力等是民间灌溉社会可以依托的主要力量,对于地方水利秩序的形成有着较大影响。元家院所在的涑水河第四堰,原名青口渠,其首日水就是要奖励明洪武二十一年买乔寺村地开渠的元家院宋得昭,以及嘉靖三年再次买地开渠者宋蓁、赵武等人,是民间对于开渠有功者的一种奖励。不仅如此,鉴于宋氏宗族祖上对于渠道的贡献,因而将青口渠的管理权——管渠老人职务交由宋氏后人袭任。将嘉靖四十二年县令判文和涑水渠图刊刻于元家院宋氏祠堂的举动,也表明村庄宗族势力对于地方水利所产生的影响。前文提及的任职陕西保安县知县的退乡致仕官员李汝重刊刻水利碑之举,也体现了以乡村士绅为代表的地方精英参与擘画地方公共水利事务时所具有的远见卓识和发挥的作用,这同样是地方社会主体性的表现。

第三,地方社会的主体性有时还表现为一种暴力行为取向。以涑水河首堰四村谭继书等人为首的村庄势力纠众殴打上游村庄人员的行为即是代表。暴力冲突事件无疑是地方矛盾长期积累的表现,并非偶然,暴露出水利社会中存在不公平不合理的面相。但是暴力冲突对于促进秩序的调整或维系,也是具有重要作用的,展现了地方社会的能动性。笔者深信,即使是微型灌溉社会,其社会运行中浮现出来的上述问题,并不亚于大中型灌溉社会,甚至较之大中型灌溉社会体现得更为极致,甚至到了斤斤计较的地步,具有强烈的内卷性特点。这并非山野村夫的劣根性,而是在适应生存环境和谋生竞争中形成的冷峻现实,反映了民生之艰。对于微型灌溉社会中民众的主体性和能动性,必须给予必要的尊重和公平的审视。

第三,宋明以来微型灌溉社会中的水权秩序和社会变革。从涑水河五堰众村乃至闻喜县全境的水利实践中可以发现,为了确保对有限水资源的充分利用和公平使用,村庄或家户按照既定规则轮番使水,交纳固定的水则粮银是地方水利开发中为众人所遵守的一种用水秩序。水权分配能够精确到分厘毫,众人按时焚香取水,公平合理,对于违规用水者有严格的惩罚管理措施,对于跑漏水者也有补偿机制,对于有功者有奖励办法,如此等等,形成了一个相对公平的水利秩序。

结合前文《涑水渠人工牌帖碑记》所载六村人工和水权占有情况,可知在相对公平表象之下潜藏着不公。这种不公体现在担任水老和渠头者无一例外都是村庄占地多者,且是村中大姓和殷实之户,拥有对村庄水权的绝对支配。众多小户小姓在这一体系中仅拥有极少的份额。表面上看,土地和水资源的分配之间存在一一对应关系,但何以形成这种土地和水权占有的悬殊比例,才是问题的核心,也是社会平等、公正与否的关键。给这套秩序提供保障的还有官方的赋税粮银政策,本文中所分析的平阳府“代粮之说”即显示了官方所极力倡导的地方水利规范化、法治化的理念。然而,法治化只是对地方现行水权秩序的一种强化,并非对现有水权分配秩序的彻底变革及调整。如此,才使得明清以来乡村社会水权分配格局处于一种相对静止不变的状态,牢不可破。这也是乡村社会贫富分化和阶级分化的根源所在。认识水利社会的这套秩序形成的过程和机制,才能深刻理解20世纪中期中国乡村土地改革和社会革命对于改变基层社会秩序,追求平等、公平、正义的新型水利和社会秩序所具有的意义。

(作者张俊峰,系山西大学中国社会史研究中心教授)