关中引泾灌溉自秦郑国渠始。作为战国时代与都江堰、灵渠并称的三大国家大型水利工程,郑国渠对于王朝国家的政治、经济、军事和民生均发挥了持久且关键的作用。冀朝鼎将这类大型水利工程所在区域,径称为“经济锁钥区”或“基本经济区”,很大程度上体现了水利与国家之间的密切关系。多年来,学界对关中水利灌区的研究,无论在资料整理还是在多学科研究方面,已有相当多的成果积累。就环境史角度言之,以法国远东学院魏丕信,陕西师范大学李令福、萧正洪,厦门大学钞晓鸿等人的研究最具代表性。

魏丕信的研究指出,宋以来历代陕西官员致力于恢复唐代郑白渠的灌溉规模,却屡屡受挫,其原因在于泾河河床的下切和侧蚀的加剧,迫使引泾渠口被迫上移,开渠难度愈益加大。在泾河洪水含沙量和破坏性不断加大的条件下,引泾灌溉的成本和维修费用越来越高,得不偿失,终使历代官员的各种努力付诸东流,以至于清代不得不拒泾引泉,灌溉面积急速下降,泾河灌区遂从一个超大型水利灌区变成一个中小型灌区。该研究展现了历代以来人与水不断较量的历史,从环境史的立场来看,泾河与人共同塑造了关中水利灌区的历史。李令福站在农田水利史的角度认为:关中水利有一个从淤灌向浇灌转变的过程,年代最早的郑国渠是引浑淤灌的水利工程,汉代六辅渠才是关中大型浇灌水利工程的创始,具有承前(郑国渠)启后(白渠)的意义。引泾灌渠在唐代发生了重大变化,分南北两大渠系,奠定了关中宋元明清乃至今日引泾渠线的布局。不同的是,萧正洪和钞晓鸿的研究偏向于环境与社会层面,集中探讨关中水利社会中水权的形成与分配、水利共同体的形成与瓦解等问题,具有将环境史与水利史相结合的特点。以上对关中水利史的研究,时段主要限于历史时期。

延至近代,随着制度、科技、人员和资金来源等方面的一系列变革,由近代著名水利专家李仪祉主持修建的以泾惠渠为代表的关中八惠水利工程的兴修,使古老的关中水利灌区焕发生机,进入一个全新时代。水利学界认为,泾惠渠从勘测到施工,包括拦河大坝、引水渠、总干渠、河水节制及主要配套设施,运用了现代水利工程技术和新式建筑材料,它不仅是陕西历史上第一个现代化的大型灌溉工程,也是当时国内第一个大型新式灌溉工程,故被视为陕西现代化农田水利事业之发端,实际上也是国内现代化农田水利事业的开始。以上大体代表了当前学界对关中水利灌区尤其是引泾灌溉历史的研究状况。

本文欲在前述研究基础上,从生态与社会互动关系的视角出发,对宋代以来关中郑白渠水利社会的变迁重新加以解读。之所以选择宋代以来,是因为引泾灌溉在宋以后发生的变动越来越大,工程维修难度越来越高。对此,民国时期谙熟泾渠水利沿革史的宋士蔼曾总结说:“泾阳县志云泾渠者,本引泾为渠也。自宋凿石渠而制一变,明以泾水泉水并用而制再变,至清用泉不用泾,而制又一变。盖昔引泾以为利,今则拒泾使不为害也,昔用泾以辅泉,今则防泉使不入泾,时异势迁,今古易辙,有如是者。”可见,泾渠兴衰变动和所在区域社会的变迁乃是探究不确定性的一个典型案例。为此,本文将以历代泾渠图和水利图碑作为基本线索展开分析和讨论。

一、按图索骥:《长安志图》、广惠渠图碑与方志水利图

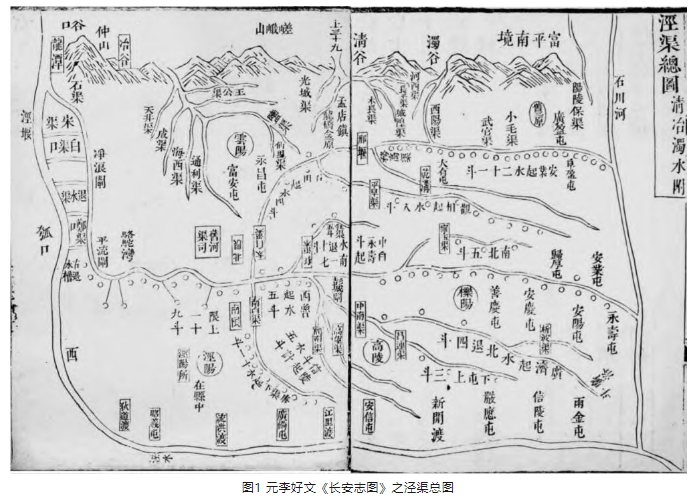

关中引泾灌溉历史久远,从水利图的角度而言,元代李好文的三卷本《长安志图》是目前所见年代最早的泾渠水利图,该图虽是对宋敏求所撰二十卷《长安志》的补绘,却大体能够反映宋元时期关中引泾灌溉的基本情形,是从图像角度开展水利社会史研究的一个重要文本。关中地区的引泾灌溉史正是在此图表达的空间格局基础上演变而来的。

(一)元李好文绘制《长安志图》

“古人地志,必与图俱”,本是古代修志传统,以唐《元和郡县图志》为代表的州郡图志,就有地图与文字相辅相成。然而,宋敏求的《长安志》却没有绘制相应的地图,令人生疑。元至正元年(1341),担任陕西诸道行台治书侍御史的李好文在《长安志图》自序中认为《长安志》原来应该是有图的,但是他不确定这些图是当时所绘还是后人添加,“图旧有碑刻,亦尝锓附《长安志》后,今皆亡之,有宋元丰三年龙图待制吕大防为之跋,且谓之《长安故图》,则是前志图故有之。其时距唐世未远,宜其可据而足征也。然其中或有后人附益者,往往不与志合。”为弥补缺憾,李好文便组织人员绘图,“因与同志较其讹驳,更为补订,厘为七图。又以汉之三辅及今奉元所治,古今沿革,废置不同,名胜古迹,不止乎是;泾渠之利,泽被千世,是皆不可遗者,皆附于内。总为图二十有二,名之曰《长安志图》,明所以图为志设也。”该图于元至正二年(1342)九月绘制完成后,付著于《长安志》书前,实现了志图一体,并流传至今。

在李好文绘制的二十二幅地图中,专门绘制了两幅水利图,分别是“泾渠总图”和“富平石川溉田图”。《长安志图》分为三卷,第一卷为长安州县政区和宫阙图;第二卷为帝陵图;第三卷名为“泾渠图说”,表明当时人们将泾渠总图和富平石川溉田图均视为引泾灌渠。在《泾渠图说》中,他分别从渠堰因革、洪堰制度、用水则例、设立屯田、建言利病、泾渠总论六个方面做了介绍和评论,形成“二图六说”的结构。在此意义上,《长安志图》第三卷完全可以视为一部有关泾渠的水利专志,是研究以引泾灌溉为主的关中水利社会变迁的一部重要史料。这两幅图也是目前人们能看到的年代最早的泾渠水利图。结合长安志图第三卷的“二图六说”和宋敏求《长安志》有关水利的内容,便能够对宋元两代关中水利及其社会变迁有一个直观了解。

从区域比较的视角来看,与山西水利史研究中水利图多见于地方志或乡村庙宇等公共场所,或由县令组织人员编纂绘制,或由地方官员、士绅精英和乡村耆老等人发起刻立不同,《长安志》和《长安志图》的作者不仅是庙堂高官,且多为知名学者。由宋元两位史学家主持修志、绘图,其目的不仅仅只是修志存史,而是服务于朝廷和地方官员的治水需求,具有强烈的官方主导色彩。

(二)明项忠刊刻“广惠渠图碑”

“广惠渠”图碑是我们在关中地区发现的唯一一通水利灌溉图碑,相较于山西数量众多的渠道水利图碑,因其数量少而弥足珍贵。该图碑刻于明成化五年(1469),由曾任陕西巡抚、右副都御史的项忠所立。此图系新开广惠渠记碑碑阴上半部分,原名为“历代因革画图”,碑阴下半部分为“广惠渠工程记录”,是考证泾渠历代引水口位置变迁的重要史料。

广惠渠的开凿颇费周折。最初由项忠任陕西巡抚期间倡率兴建,明成化三年(1467),工程未竣即奉调进京。继任者陕西巡抚陈价不理旧政,工程停工。明成化四年(1468),宁夏固原盗乱,西北土官满四聚众2万余人起事,陈价因讨伐失利被降职。项忠奉命率军西征,途经陕西时过问广惠渠工程进展,遂由西安水利同知阎玘等人重新召集民工修建。三个月后项忠平叛归来,阎玘报告渠道进展顺利,项忠大喜,“遂亲诣渠,祭告山水之神,并立前人姓氏界牌与夫新凿功程,镌诸碑阴,立石于庙”,亲自撰写“新开广惠渠记”和“记事之碑”记述此事,在两通碑的碑阴部分分别刻有“历代因革画图”“历代修渠界碑”“告文碑”,告诫后继者要重视这一民生水利工程,“莫以事不由己创而不加修葺焉。”此后,直至明成化十八年(1472),历经余子俊、阮勤两任陕西巡抚,加上此前的项忠和陈价,前后共计4位巡抚大员,18年间停工10年,实际开工仅8年。其中,项忠两次主持的创修工程历时5年,期间停工2年;余子俊历时3年,“于大龙山凿窍五以取明,疏其渠曲折浅狭者”,工未竣升任兵部尚书,最终完成工程的是副都御史阮勤,他采用“以帑藏金粟募工市材”的方式,减轻五县民人负担,历经2年完工,“渠合中泉水深八尺余,下流入土渠,汪洋如何。又下流至古所谓‘三限渠’——曰中限、南限、北限者。中限至彭城闸,又分四渠,溉五县田八千余顷。”这一数字虽与宋代丰利渠的七县25093顷相去甚远,但比起之前白渠的2700余顷的灌溉数字,却已经是大为提升了。以上是明成化年间(1465—1487)开凿广惠渠的艰难过程,后人对此曾感慨说“秦汉开渠以来,未有如此工之艰难也。”

返回来看成化五年(1469)项忠所立广惠渠“历代因革画图”,可知其深刻用意。项忠在广惠渠《记事碑记》中,批评了巡抚陈价不修水利的错误,告诫官员们不要因为工程不是自己亲手所创就不尽心尽力。其刊碑记述工程沿革、工程花费和工程水利图的目的,就是希望后来者能够充分认识引泾灌溉工程的重要性,自觉重视这一重大水利工程的擘画、经营和维护。绘制广惠渠历代因革图,有助于后任者直观了解和认识引泾工程的历史和现实意义,体现出来的依然是官方治水色彩。

(三)清至民国的泾渠志图和方志水利图

清代以来的泾渠图,主要表现为泾渠水利专志的修撰和引泾各县方志中绘制的泾渠水利图。无论水利专志还是省府州县志,均可通称之为方志水利图。就方志水利图的编绘而言,因其发行范围和受众多为官员和士人群体,与普通民众关系不大。因此,可以将其理解为主要服务于国家和政府官员的水利治理和历史借鉴之用,体现的是国家意志或者官方话语,这是认识方志水利图的一个基本立场。

1.《泾渠志》《后泾渠志》《泾渠志稿》

现存清代民国时期的泾渠水利专志共有三部,分别是乾隆二十三年至三十二年(1758—1767)任西安督粮道兼管水利事的直隶定兴人王太岳所著《泾渠志》三卷;道光二十一年(1841),固原举人、《泾阳县志》作者蒋湘南所撰《后泾渠志》三卷。此处的《后泾渠志》,实为《龙洞渠志》;民国二十四年(1935),协助李仪祉修建泾惠渠的泾阳人高士蔼所撰《泾渠志稿》。其中,王太岳《泾渠志》中附有泾渠图4幅,分别是《古泾渠图》《龙洞渠首图》《龙洞渠全图》《关中古渠全图》。《后泾渠志》因附录于道光二十一年《泾阳县志》,县志中已有水利图5幅,分别是龙洞渠图、冶渠图、清渠图、水经注水道图、长安志水道图,故而《后泾渠志》就不再附图了。高士蔼的《泾渠志稿》中附有作者亲自绘制的泾渠图4幅,分别是秦郑渠略图、汉白公渠略图、唐高陵刘公四渠略图和历代渠口略图。

三种水利专志图各有特点。王太岳主要参考了《陕西通志》刻本中的水利图。《后泾渠志图》则参考历代地理文献中的图绘制而成。高士蔼的四幅图是其根据文献记载和实地踏勘亲自绘制而成的略图,带有考证和研究性质。其中最为突出的是他认为汉代白渠口不在郑国渠口之上,而是在郑国渠口之下。人们误将宋太宗至道元年(995)和真宗景德三年(1006)新建的两个白渠别口当作白渠口了,他批评王太岳的泾渠图,认为其“鱼鲁亥豕,以讹传讹,未敢据为信志。……今已考证其误而不记载,恐年湮代远,有志考古者竟从其讹传焉。……以后来有志泾渠者鉴焉。”显示了作为一名治水者的责任担当和长远考虑。

2. 明清引泾各县方志水利图

自秦汉以来享受引泾灌溉之利的县份最多时共计七个,分别是醴泉、泾阳、三原、高陵、栎阳、云阳、富平。其中,泾阳、三原、高陵三县是核心地带,受益最广。随着政区调整和变革,至元元年(1264)云阳划归泾阳,至元四年(1267)栎阳划归临潼县(今西安临潼区)。至正二年(1342)李好文《泾渠图说》记载当时富平县已不再享有白渠灌溉之利了:“旧时南境北限白渠,浇溉脾阳、大泽、丰润三乡,今皆拨属三原、栎阳,余地即引石川、金定二水以溉。”对此,明代泾渠碑刻可以印证。明代项忠开广惠渠时,可以享受泾渠之利的县份有泾阳、醴泉、三原、高陵和临潼五个县。清代拒泾引泉后,由于水量的急剧减少,能够享有龙洞渠灌溉的只有醴泉、泾阳、三原、高陵四县了。对于泾渠在清代灌溉规模急剧萎缩的状况,高士蔼颇多感慨,“至清乾隆二年拒泾用泉,仅灌泾原高醴四县地六百七十八顷八十亩四分八厘三毫。定制每月开斗一次,一百零五斗支配。每年每亩灌溉一次,下流十不一灌。其水利之徼,可想而知。何如昔日引泾汪洋沾足哉!”水利衰败状况令人心寒。

明清方志中有泾渠水利图者仅有醴泉、泾阳、三原和高陵四县。四县中,泾阳县受引泾灌溉利益最大,水利图也最为丰富。泾阳县志有明嘉靖,清康熙、雍正、乾隆、道光、宣统六种版本。泾渠图、冶渠图、清渠图在各版县志中均有绘制。前四种版本的县志中,除嘉靖版绘图方式比较独特外,康雍乾三种版本的绘图基本相似。与前四种不同,道光县志水利图有了新变化,将原来的泾渠图改为龙洞渠图,新增北魏郦道元《水经注》水道图和元李好文《长安志》水道图与泾渠相关内容。宣统《重修泾阳县志》则采用水墨山水画的方式绘制龙洞渠图、冶渠图和清渠图。明清《泾阳县志》中保留如此丰富的泾渠图,显示了引泾灌溉对于泾阳县所具有的突出作用,因而会得到方志编纂者的重点关注,体现出的是泾阳县的官方意志和地方意志。

三原县有乾隆四十八年(1783)、光绪三年(1877)和光绪六年(1880)三种版本的县志,均绘有郑白渠图和峪水渠图。其中,光绪三年版本中采用了水墨山水画的形式绘制,乾隆四十八年和光绪六年则是黑白线条式。这些图表明,三原县在唐代以前曾享有郑渠和白渠之利。清浊二峪在郑国渠初创时,曾被其横绝河道,汇入郑国渠,故而属于郑国渠灌溉系统。但随着唐以后郑国渠的衰败,清浊二峪得到进一步的开发利用,脱离了郑国渠水利系统,独自灌溉三原县和栎阳县,成为支撑当地农田水利灌溉的重要水源。

高陵县志中绘制了五渠图,即由唐高陵县令刘仁师所建彭城闸来规范调节的中白渠、中南渠、析波渠、高望渠和隅南渠。此五渠自唐以来,长期处于稳定状态,只是在清代拒泾引泉后由于来水量的减少,导致灌溉面积大幅缩小,已不足4000亩。醴泉县志绘制了一幅洪堰总图,是在元代李好文《长安志图》中所绘泾渠总图基础上改绘的,图中注明醴泉县界,可知泾河东岸有醴泉县地亩和村庄。结合文献可知,醴泉县地亩与泾阳县的王屋等四斗共同使水,元代修洪口石堰后可溉其县东之地3390亩。清代开龙洞渠后,仍可溉田3265亩,因地处龙洞渠上游,较下游占有优势,故而没有出现大的变动。

总体上看,自宋丰利渠开凿石渠以来,泾渠灌溉规模在逐渐下降。宋代丰利渠溉田数最高时约为9000顷,元代降至七八千顷,明成化十八年(1482)增至8312.3顷,至明天启年间(1621—1627)已锐减至755.5顷。清乾隆以后,基本维持在700顷上下,清末则缩减为200顷左右。对于明清时期的泾渠四县而言,泾阳县占据最大份额,高陵、三原、醴泉三县相差无几,均在四千亩上下,整个龙洞渠已经从宋代的超大型灌区变成一个不足10万亩小型灌区了。尽管如此,宋元明清以来泾河水利开发仍然得到了国家和地方官员的高度重视,他们一直在努力想要恢复昔日的盛况。只是在泾河水文环境恶化、取水条件日益艰难,经费、人力和物资投入不断加大的情况下,泾渠水利并未得到有效的改善和质的提升。泾河的破坏性和多变性,无疑是关中水利最大的变量和不确定性因素。

二、泾渠变迁:丰利渠—广惠渠—龙洞渠—泾惠渠

从秦郑国渠到汉六辅渠和白公渠,形成引泾灌溉南北两大干渠。唐代白渠渠系进一步成熟,伴随三限口、彭城堰等重要分水设施的修建,形成三限口下分“太白、中白、南白”三大干渠、彭城堰下分刘公四渠的灌溉系统。郑国渠则日渐废弃,原为郑国渠横绝的冶、清、浊、漆、沮诸水不再汇入郑国渠,形成各自独立的灌溉渠系,至唐后期郑国渠已是名存实亡,唯独清水仍可补给北白、中白二渠下游之水量。于是,唐代改郑白渠为三白渠,成为引泾灌溉的唯一渠道,奠定后世引泾灌溉的基本格局。即便如此,纵观汉唐和宋前期,三白渠的灌溉效益并非一成不变。白公初创时溉田4500余顷。唐永徽年间,达到1万顷的历史最高值,安史之乱后的大历年间,降至6200余顷。唐末五代,长期战乱致使泾渠失修,至北宋至道元年(995)已不足2000顷。后经修葺,至庆历年间(1041—1048)恢复“溉田逾六千顷”。此后仅仅过去几十年,宋徽宗大观元年(1107),又出现“白渠名存而实废者十居八九”的严重局面,灌溉效益再次锐减。

(一)土渠变石渠:北宋丰利渠的开凿

丰利渠的开凿经历了一个漫长且艰难的过程。先是熙宁七年(1074),泾阳令侯可“自仲山旁凿石渠,引泾水东南与小郑渠会,下流合白渠。”当时据都水丞周良孺的规划,竣工后可溉田二万余顷。工程于熙宁七年秋开工,到第二年春,“渠之已凿者十之三,当时以岁歉弛役。”工程经费出现问题,人们无力承担劳役而停工。大观元年(1107),朝廷任命提举常平使者赵佺,循侯可旧凿渠迹续修,“经始以是年九月,越明年四月土渠成……袤四千二百二十尺,南与故渠合……明年闰八月,石渠成……袤三千四百四十有一尺,南与土渠接。又度渠北地势高峻,通窦以防涨水……九月甲寅,疏泾水入渠者五尺。”可知,丰利渠的开凿采取自下而上的方式,先修土渠,再修石渠,“渠深下水面五尺”,无需筑堰即可自流入渠。为免遭泾河洪水和沙石破坏,又修建了配套防护工程,所谓“又泾水涨溢不常,乃即火烧岭之北及岭下,因石为二洞,曰回澜,曰澄波又其渠南为二闸,曰静浪,曰平流……以节湍激。渠之东岸有三沟……夏雨则溪学水集,每与大石俱下,壅遏渠水,乃各即其处凿地陷木为柱,密布如棂,贯大木于其上,横当沟之冲,暑雨暴至,则注水而下,大石尽格……”。工程之艰由此可见一斑。

丰利渠的开凿,开启了泾渠渠首开石渠之先河,改变了过去渠首工程为土渠的历史,通过在泾河上游山谷开凿石渠,连通下游土渠和泾渠故渠的方式,改善了引水条件,取得了较大成效,故而被徽宗赐名“丰利渠”。丰利渠口的上移和开凿石渠,从技术上讲,仍为无坝自流引水。此后200年间,这种引水方式仍得以延续。至元武宗延祐元年(1313),陕西诸道行御史台监察御史王琚主持重开渠首,历经五年,自丰利渠上,开石渠五十一丈,“然渠底仍高河水三尺”。此后三十年间,多次出现渠口“吞水渐少”的情形。至正初期,御史宋秉亮在王御史渠基础上,“再令开凿加深八尺,如此不待囤堰之设,先有五尺自然之水入渠”,弥补了王御史渠的不足。就丰利渠和王御史渠的工程性质而言,两者均为石渠,引水方式完全一致,唯一不同的是河道筑堰材料的变化。宋代为木堰,元代为石囷堰。为了节省石囷物料开支,王琚才会将渠首选择设在泾河河道狭窄处,这已经是当时条件下人们能做的最大努力了。渠道开成后,按照李好文的记载,五县溉田“大约不下七八千顷”,基本恢复正常水平。

(二)从凿石渠到穿山洞:明代广惠渠的开凿

自元代王御史渠建成到明初,仅有五十年,又出现渠堰壅塞毁坏,水源不足的情况。从明洪武八年(1375)至天顺五年(1416),四十年间明廷对引泾工程已进行了五次较大规模整治,重点仍是渠首洪堰工程。面对泾渠洪堰屡修屡废的困局,唯一的办法就是继续在上游寻找合适的渠口。泾渠渠口屡经变迁,汉唐宋元以来不断上移,渠道由土渠变石渠,预示着渠口的选择空间已经越来越少了。这一条正如研究者指出的,原渠口位置因泾河向下切蚀使河床低深,渠口相对显得高仰而难以进水。这次更上移渠口,必须要穿凿大小龙山方能解决新渠口选址问题。

前节提及,这项工程由项忠倡率发起,后迭经余子俊、阮勤接力续修,历经十八年才得以完成。工程开凿的难度,在彭华所撰碑文中有详细记载,给人印象最深的是,“穿小龙山、大龙山,役者咸篝灯以入,遇石刚顽,辄以火焚水淬,或泉滴沥下,则戴笠披蓑焉。”由于工程量极大,成化五年项忠在广惠渠工程记录碑中专文予以记载:“龙山洞北至新开广惠渠口,长五十四丈二尺,上广阔一丈,下广阔八尺,计积工一十八万五千三百六十四工,每一尺为一工;龙山洞长三十一丈六尺,洞高九尺,广阔八尺,计积工二万二千七百五十二工;龙山洞南至王御史接水渠口,长一百九十二丈四尺,随其山势高低不等,上广阔一丈,下广阔八尺,计积工六十五万八千八工。通共积八十六万六千一百二十四工。南北通共长一里五分四厘五毫。”项忠所记仅是他个人了解的广惠渠工程信息,后任者余子俊和阮勤开展的后期凿渠工程,并未记录在内。成化十八年,彭华在新修广惠渠记中将二位巡抚尤其是最终完成广惠渠工程的阮勤的工作记载下来,“役以辛丑(1481)二月兴。渠口有石卧渠中钜甚,乃堰水以西,凿石四尺,水得深入;又窍小龙山,架板槽阁泉溜,且凿且疏,深者至五尺,浅者至二三尺,广可八尺。六月大雨,河溢坏堤,涌沙石壅渠,俟少间,即筑堤堰水,疏渠凿石,工愈勤。至十月水冰,辍工。明年正月复作,治决去淤塞,遂引泾入渠,渠合中泉,水深八尺余,下流入土渠。”由此可知广惠渠开凿工程之艰难曲折。

这次开渠工程的一个意外收获是在开凿大小龙山洞时,发现了龙山泉水,在渠道修通后,泾河和泉水共同构成广惠渠的水源,与宋元两代“水深五尺”相比,这里变成了“水深八尺余”,说明龙山泉水流量比较可观,对于引泾灌溉可以起到一个很好的补充。经过这次治理,泾渠灌溉面积达到八千三百余顷,与宋元两代不相上下。但是这样的治水成绩,却是以越来越大的资金投入和年复一年不断加重的钱粮夫役负担为前提的,边际效益递减效应日益凸显。

(三)从泾泉并用到拒泾引泉:清代龙洞渠的开凿

按照蒋湘南《后泾渠志》的说法,龙洞渠即明代广惠渠。其与广惠渠最大的区别就是水源由之前的泾泉并用,以泾为主,以泉为辅,改为拒泾引泉,以泉为主。这无疑是泾渠历史上的一个重大变革。原本引泾是为了兴利除弊,但是清代引泾给关中水利社会造成的破坏已达到人们无法承受的地步。两害相权取其轻,当局者不得不断臂求生,预示了传统时代生产力和技术条件下引泾灌溉的最终失败,历代官员孜孜以求试图恢复汉唐泾渠盛况的旧梦化为泡影。在这次变革之前,历代官员从未有过不引泾河的想法,尤其是宋金元明以来,除了丰利渠、王御史渠、广惠渠这些成功的引泾工程外,还有为数众多、大大小小的渠道改造和维修工程,无不服务于引泾灌溉的需要,所谓“泾不引,为之奈何”。因此,乾隆二年拒泾引泉的决定,可谓冒天下之大不韪。

仔细梳理拒泾引泉的过程,便可发现,这一行为在当时有其合理性。明代广惠渠开凿成功后,在泾渠水源上,就已出现泾泉并用的情况。但是到了明末天启年间,广惠渠灌溉面积已锐减至755顷,说明历史时期反复上演的引水困难问题不仅仍然存在,而且到了一种积重难返的程度。顺治九年(1652),泾阳县令金汉鼎重修广惠渠时,发现“就谷口上流,分泾入渠……后注水从上奔泻,石堰遏之,其怒愈甚,土石承委,不得不朒,渠高水低,势不能引。后凿石渠深入数丈,得泉源焉,糞涌而出,四时不竭……但见涓涓滔滔,正循郑白故道……”我们不知道其所谓“利倍于泾水”的结论有何依据,对于当时的地方官员来说,这不啻为一个新的选项,“原夫此源,从万山渗漉而出,未经开凿并归泾,既经开凿,单行渠,即谓之引泾水焉可也。”尽管如此,清初顺康雍三代从未有过拒泾引泉之议,而是继续像前代官员们一样致力于泾渠的修葺清淤,以确保泾水入渠。

对于如此繁难反复的修渠工程,明末时人已多有议论,“按修堰故事,每年自冬俎春,四县委之省祭及各渠长、斗老,纠聚人夫以千万计,馈送粮米,玩日愒时,吏胥冒破甚深,及至春耕人夫散去,而渠依旧未浚也。年复一年,吏书以修渠为利薮,小民以修渠为剥肤,非一日矣。”可谓弊端丛生,深受其苦。在此困顿形势下,人们对大小龙山上的泉水充满期待,认为这是上天赐给他们的机会,“如银河之落九天,而星海之泛重渊也。……不假夫泾,天造地设欤?人力欤,异哉!”乾隆初年,翰林侍读学士世臣向陕西巡抚建议:“广惠渠地既迫狭,不能受洪流,土石填淤,洞口充塞,渠益不利……不如修龙洞渠。”由是,陕西巡抚在龙洞北口置坝,乾隆二年(1737)十一月动工,两年后完成水源改造和通水工程,迈入“拒泾引泉”的时代。

实践证明,引泉灌溉的效益和规模根本无法与引泾相提并论,清朝官员们对于拒泾引泉的前景过于乐观了。表现在两个方面:其一,龙洞渠开凿成功后,并未彻底摆脱泾河之害,反而是有增无减,不堪其扰。王太岳在《泾渠志》后序中所认为的龙洞渠开凿后“农民得释其劳费之苦而安于灌溉之乐”的局面并未出现。相反,乾隆朝曾四次出任陕西巡抚且熟悉关中水利的一代名臣陈宏谋,对于龙洞渠开凿后泾河为患的情况洞若观火:“自此以后,不但田不能藉资泾水,并须处处防护泾水,不使入渠,方免冲塞。雍正乾隆年间,请动帑修筑石堤,挑浚渠身,无非防泾水入渠为患之计。自筑石堤以后,泾河水涨,仍有冲堤塞渠之患,危险堪虞。本部院亲临查勘,现在渠身,已非复郑白之旧,渠中一泓清水,与泾河浑流,仅隔一线,浑水一入渠中,清浊不敌,立见淤塞。为今之计,泾水不能引灌,毋庸计议。石岸之易于冲陷,首宜严防。现在石岸仅堪容足,有如筑墙堵水,高亦难免水漫,不但浑水有时内冲,渠中清水,尚且外渗入河,危险之形,宛然在目。倘此一线石堤,稍有疏失,源头阻塞,全渠即归无用”。这里提到的主要是两个问题,一是泾河冲塞渠道,造成淤塞破坏;二是泉水外渗入河,导致水量减少。可见,水源的改变并未能够消除泾河为患的困局。其二,龙洞渠自引泉后,其初期灌溉数字为74032亩,仅勉强与明代广惠渠末期持平。道光二十一年(1840),蒋湘南《后泾渠志》记载,龙洞渠溉田数为67039亩,其中泾阳县56697亩,醴泉、高陵、三原三县加起来仅有10342亩。光绪六、七年(1880、1881),“惟泾、三、礼三县得受其泽,仅荫地三万九千余亩,高陵则无复有灌溉之利。”至此完全沦为一个小型水利灌区,“徒有水利之名,已无水利之实”,灌区民众种旱地纳水地粮,叫苦不迭。蒋湘南评论道:“专用泉水虽省费无算,而为利更不能及前代矣。”可视为对拒泾引泉工程的一个否定性评价。清同治年间(1862—1874),先后有两名官员欲重启引泾工程,终未成功。于是,泾渠就以“颓废”的状态进入了民国。

(四)从拒泾引泉到筑坝引泾:民国泾惠渠的兴修

面对引泾灌区衰败的情况,关中有识之士无不以恢复引泾灌溉事业为使命和责任。1913年,陕西军政府高级顾问郭希仁访德,与在德国留学的陕西蒲城人李仪祉同游欧洲考察诸国水利,他勉励李仪祉专攻水利,将来学成后为国效力。1917年,郭希仁兼任陕西水利分局局长,矢志振兴水利,思复郑白旧观,曾草测地形拟就引泾计划,求教于已留学归国的李仪祉。1922年,陕西靖国军领导人于右任、胡笠僧,建议利用赈灾余款,兴办引泾灌溉工程,成立渭北水利委员会,力促李仪祉回陕就任总工程师。1922年夏,李仪祉回陕,就任陕西省水利分局局长兼渭北水利工程局总工程师,测量泾河及渭北平原,提出引泾第一、二期报告书。然因政局不稳,工程款项无着被迫离陕。1930年,杨虎城主政陕西,复邀李仪祉回陕,襄助陕政,任建设厅长,主持陕西水政。杨虎城支持重启引泾工程,决定由省政府拨款,并准备派一个师的兵力参加修渠。工程经费由陕西省政府筹四十万元,华洋义赈总会筹四十万元,后有檀香山华侨捐款十五万元,爱国将领和社会慈善家朱子桥先生捐水泥两万袋,南京中央政府拨助十万元。李仪祉的引泾方案方得以实施。泾惠渠工程于1930年冬开始动工,前后分两期,一期工程于1932年夏完工,实现灌溉面积50万亩。二期工程于1933年开工,1934年底完成,至1949年中华人民共和国建立时,共有礼泉、泾阳、三原、高陵、临潼等五县注册灌溉面积69.06万亩,超过工程设计灌溉面积。泾惠渠因此成为中国近代农田水利工程现代化的一个典范,也是李仪祉主持筹划的“关中八惠”的示范和样板。

新中国成立后,为解决灌溉面积扩大,泾河供水不足等问题,灌区大力推行渠井双灌,合理开发利用地下水。全灌区在已有机井2945眼的基础上,计划增打机井7055眼,达到机井万眼,渠井双灌面积计划发展到80万亩,灌区各县分别制定打井计划,组织力量,发动群众,形成打井高潮,于1986年全部完成。泾惠渠水利工程的兴修,不仅解决了困扰泾渠水利社会千年的不确定性问题,而且为新生的中华人民共和国农田水利建设奠定了良好的基础。1978年,泾惠渠灌溉面积达到135.5万亩,是现有工程设施和水资源条件下的最大化利用,真正走出了不确定性的恶性循环。

泾河洪水的破坏性和水量的不稳定性是影响泾渠水利社会的一个重要变量。面对这样一个不确定性,历代治水官员投入了极大的精力和智慧,试图通过工程技术手段和严格的管理措施加以解决。实践证明,受技术、制度和时代条件的限制,想要一劳永逸地解决这种不确定性几乎是不可能的。取而代之的是,日复一日、年复一年的渠道岁修、疏浚,每隔十年、二十年、三十年就要投入巨大资金、物力和人力进行的重大水利整治工程。民国时期李仪祉成功主持兴建的泾惠渠水利工程,是在传统生产力条件下人们根本无法企及的,标志着泾渠水利迈入一个新的历史阶段,意味着泾渠的新生。泾渠的传统水利和现代水利由此形成鲜明对照,不可同日而语。

三、应对不确定性:规则、渠工与诉讼

面对泾渠水利的不确定性,宋元以来尤其是明清时期,无论是朝廷、地方政府还是灌区各县民众,均设法通过多种方式和途径来稳定地方水利秩序,力求将不确定性造成的影响降到最低。在此过程中,由朝廷和地方政府出台的水利法规和规章制度扮演了重要角色,地方官员也采取了不少切实可行的措施降低灌区民众渠工负担。即便如此,清代在泾渠水量锐减的大背景下,上下游不同县份和村庄之间的水利诉讼渐成常态,可谓积重难返。

(一)从《水部式》到《用水则例》——泾渠历代水利法规

现存与泾渠有关的水利法规则是唐开元二十五年(737)唐中央政府颁布的《水部式》,被誉为我国现存年代最早的一部水利法典。该法典原文已亡佚,清末在敦煌千佛洞文献中发现其残卷29段,按内容可分为35条,2600余字。其中不少内容涉及关中郑白渠,包括灌溉管理制度、灌溉行政组织、农业用水和其他用水矛盾的处理三方面内容。元代泾渠管理制度集中收录于李好文《长安志图》下卷。该制度可视为对唐代《水部式》水利灌溉制度的继承和发展,一直沿用至明清时期。

元代设置屯田总管府管理泾渠事务,管理制度包括洪堰制度和用水则例两部分。洪堰制度是针对渠首拦河溢流堰和渠上重要分水枢纽的维修管理制度。分水枢纽主要包括唐以后形成的三限闸、中白渠上的彭城闸、太白渠下的邢堰等。洪堰立于泾河中流,立石囷以壅水,总用囷1166个。因石囷常被水冲,故常年固定由受益五县各派两名富实人夫共计10人负责看管维护。三限闸和彭城闸是泾渠上的主要分水枢纽。每年灌溉季节,灌区诸县各派官吏1人前往,共同监管分水比例。干支渠和135座分水斗门也有巡监官和斗门子看管,督促附近受益户随时修理渠道并防止偷水。放水时由灌区管理机构——渠司派人自上而下沿渠检查,每年停灌后及时修理。7月间由受益户分别疏浚相应渠段,又自8月1日至9月底集中对渠系建筑物进行维修,受益各县按田亩面积派工,共计出夫1600人。10月恢复放水,进行冬灌。

《用水则例》主要涉及水量的时空分配。元代的流量计算只有过水断面面积和灌溉时间的概念,1平方尺的过水断面称为1徼,1徼水一昼夜可溉田80亩。三限、彭城两座分水枢纽的水深,要逐日测量上报,以便渠司据以安排各渠用水时间和次序。灌区田亩自下而上实行轮灌。各斗门子预先将本斗控制的田亩数和所种作物种类上报,由渠司安排开斗和闭斗时刻,并颁发用水凭证,按证用水,不许多浇和迟浇。未经允许,禁止拦渠筑堰壅水。禁止砍伐渠道两旁树木。若违反灌溉用水制度,除经济处分外,严重者还要施以刑罚。

由于泾渠是国家主导的大型农田水利灌溉工程,因而历代以来朝廷均设有专门的水利官员负责泾渠事务。唐代设有京兆少尹充渠堰使、白渠使;宋代有度支判官、总三白渠、都水丞、秦凤经略使、提举常平使者等朝廷官员负责;元代有屯田府总管兼河渠事、河渠营田使司大使等水利职官,也有行台御史、监察御史等参与水利事务;明代主要由陕西巡抚和西安水利同知等官员负责管理,地方则由州县长官兼管;清代则由川陕总督、陕西巡抚等封疆大员,水利通判—泾阳县令等不同层级的官员来负责处理泾渠事务。

(二)捉襟见肘:渠工经费的筹措与调整

由于泾河水患的不确定性和巨大破坏性,很多耗费巨资和劳力完成的水利工程,往往支撑不了太久,就会重新出现淤堵、进水不足,堤坝溃决的现象。反复投入资金、摊派人力物力,遂成为宋代以来尤其是明清时期关中水利社会的一种常态。

就工程经费来看,主要解决方式以民间摊派为主,朝廷和地方政府拨款支持为辅。无论大小工程,其经费均主要来自泾渠灌溉县份受益村庄和民户。淳化二年(991),泾阳县民杜思渊在泾河造木堰以导水流入渠口,“凡用梢椿万一千三百余数,岁出于缘渠之民。涉夏水潦,木堰遽坏,漂流散失,至秋,复率民以葺之,数敛重困,无有止息。……所役渠之民,计田出丁,凡调万三千人”;大观二年(1108)开凿丰利渠前,通常年份的岁修费用“分隶六县”,“岁以八月属民治堰,土木一取于民,费以亿计”。元代亦如此执行,“于使水户内差拨……验田出夫千六百人,自八月一日修堰,至十月放水溉田,以为年例”。到明代项忠开广惠渠时,消耗夫匠口粮14726.2石。这项费用由官仓粮和利户粮分担。其中官仓粮6383.7石,利户粮8342.5石。后者为主体,占全部口粮支出的57%。在具体摊派时,官仓粮由广惠渠五县分担,其中高陵、礼泉和临潼三县因受益地亩较少,只分担10%。其余的90%由泾阳和三原两个用水大县承担。利户粮则完全由泾阳和三原两县承担。这在某种程度上也体现了泾渠上下游不同县份在水权分配上的不均衡状态。同样,正德十二年(1517)陕西巡抚萧翀修建通济渠时,“其匠作所费银米,一出受水之家,而非取诸公帑也。”可见,泾渠灌区受益民众承担了主要的工程费用,成为灌区常态。

但是,当民众的付出和回报不对等时,他们就会产生抱怨和抵触情绪。宋代丰利渠就出现了这样的问题,“夹渠之民,终岁闵闵,然望水之至不可得,而输赋如平时,民以是重困。”“然堰成辄坏或数月坏,故兴修之功,要为文具,而民无实利。”为了减轻民众负担,时任官员请求朝廷“给赐工师缗钱”,不敢完全依仗民力。工程完成后,宣称“是战也,费不烦民,因民之利”,“民不告劳”云云。这种渠民负担加重的现象在明代也多次出现,成化十八年(1482),因多年经费征派,给老百姓造成困扰,“且曩者之费,率征利及之民,今民未获利而征之,恐不堪命。”正德十二年(1517)亦有记载:“然夏秋泾水涨溢,堤辄崩决,渠道壅塞,农无所利,工役岁繁,人多苦之。”为减轻渠民负担,治水官员在解决渠工经费时采取了很多变通办法,产生了很好的效果。成化十八年(1482),陕西巡抚阮勤“以帑藏金粟募工市材食役者,功成然后责偿于民可也”。无独有偶,道光二年(1822),主持重修龙洞渠工程的知府鄂山,预算工程经费约需二万一千两,考虑到“民力未能办”,提出“借帑金二万两,分五年均于受水之田征偿”的解决方案,获得渠民好感,“及工兴而夫徒趋赴,克期集事”。可见,这种由国家垫付,给渠民缓冲之机的经费筹集办法是一种行之有效的变通方式。

为解决渠工经费浩大不易筹集的问题,明清时代的治水官员还想出了第三种解决方案——推行雇工制,即将修渠工作交由专门的水工技术人员来担任,人员费用仍由灌区民众分摊,这样便可以大幅减少经费支出。明代嘉靖泾阳进士吕应祥,直言泾渠民间征派劳役劳民伤财,主张起夫不如征银,“若每地一亩,征银一分,雇觅土工,专员督修,实有裨益。”嘉靖十五年(1536),他向致仕回乡的理学家马理揭示了泾渠夫役弊端,“每役夫修渠,获狎见焉。分工者咸枕锸而卧,官至斯起而伪作,去卧如初,石工亦然,官监之不易周也。”马理的学生张世台也说“生家有役夫自述如吕子言”。两人的说法让他确信过去单纯从民间征派夫役的办法是缺乏效力的,于是提出雇用专业渠工的建议,“闻三原之市有土石之工焉,计役夫所费取十分之一以雇之,不胜用矣。夫诸工者,游食之民也。货取之于渠,所编而为夫,遂分工而使之,讫工者给其值,否者役,缺者补……则财不伤,民不害,而事易举也。”这个方案尽管很有新意,但只是一个想法,并未得到实施。直至天启四年(1624),陕西巡抚孙某也发现泾河洪堰工程维修中的弊端,“按修堰故事,每年自冬俎春,四县委之省祭及各渠长、斗老,纠聚人夫以千万计,馈送粮米,玩日愒时,吏胥冒破甚深,及至春耕人夫散去,而渠依旧未浚也。年复一年,吏书以修渠为利薮,小民以修渠为剥肤,非一日矣。”可见,修渠无论在渠头水老这里还是渠民眼里,都已成为一个敷衍塞责的工作了,他认为“欲杜往日弊窦,惟在增添水手,时时疏通,所费乃不过万分之一,而小民得受全利矣。”于是,他将原来的7名水手增加为30名,成为专职渠道维护人员,“其水手工食,每名每年给银六两”,共计180两。其中,给每名水手种无粮官渠岸地,“转抵工食银二两五钱”,另外再给每人3.5 两,共105两,“此项银两应该泾、三、醴、高四县受水地内照亩数均摊。”当时,四县受水地共有755.5顷,每顷派银0.1398两。其中,泾阳县共水地637.5顷,派银88.59998两;高陵40.5顷,派银5.62875两;三原46.5顷,派银6.46273两;醴泉31顷,派银4.3893两。嘉靖十五年马理设计的雇用专业工人的方案到这时方才变成了现实。果然,这种责任到人的方式,起了立竿见影的效果,“果自天启二年设立水手之后,二年、三年内泾水大涨,水高数十丈,自龙洞至火烧桥泥沙淤塞几满……赖水手不分昼夜挑浚渠中小石,本司仍损俸募石工锤破,水得通行。此法立,而其效彰彰之券也。”

第四种渠工经费筹集方式是光绪二十五年(1899)时任陕西巡抚魏光寿提出的。清末龙洞渠灌溉效益已急剧下降,到光绪十一年(1885),“惟泾、三、礼三县得受其泽,仅荫地三万九千余亩,高陵则无复有灌溉之利。”为此,魏光寿一方面“筹提库帑”,另一方面“乃就地长筹经费,以资岁修”。设立渠道维修基金,“遇有微工,随时修理,只许动用息银”,如工程量较大时,“则先行核实估计,禀候批准,酌提存本,工竣造报”,“非有大工不再动用国帑”,以此来应对渠工经费不足的问题。这里,他做了两个新的调整,龙洞渠历来分官渠和民渠两种,因此主张用官帑修官渠,民渠由民间自行筹集经费解决。同时,依靠社会力量筹集经费,设立工程专项维修基金,解决每有工程临时摊派筹款不及的问题。由于清末龙洞渠水利已经大不如前,民众修渠积极性不高,他还动用了军队参与水利工作,“乃分檄各营并立挑汰”,改变了过去无论经费还是劳役均单纯依靠民间的做法。通过采取这些措施,还是取得了很好的效果,所谓“拮据经营,事以粗集,增溉地十万亩”,灌溉面积一度达到139000亩,与乾隆五年(1750)龙洞渠刚通水时的74000 亩相比,已经是很大的改变了。

年复一年的泾渠岁修和重大工程修建时的经费摊派和劳力征调,给灌区社会和民众造成了极大的心理压力和经济负担,也让基层水利管理人员有可乘之机。如吕应祥所揭示的,“洪堰夫役,一千一百有奇,俱是夫头包揽,一遇点查,大半不到。”“渠老斗门,除免本身外,常卖放数名,以供使用。”前揭天启四年碑文中“年复一年,吏书以修渠为利薮,小民以修渠为剥肤,非一日矣”的记载,都显示了这一持久存在的问题。

(三)苦乐不均:泾渠水权分配与水利争讼

斗门轮灌制度是泾渠水权分配的核心,所谓“设斗门以均水”,事关用水权益,极受官民关注,是泾渠水利秩序平稳运行的关键。随着泾渠渠道的兴废,沿线各渠系斗门历代皆有变化,高士蔼考证说:“秦汉引泾灌田,用水之法,史不详载,唐设斗门,而无从稽其数,宋言斗门一百七十有六,元代斗门一百三十五,今则一百零五斗,在泾阳界者四十四斗,在三原界者五斗,在高陵界者五十七斗,昔时开斗,由上而下。至元开斗,由下而上矣。”

清代泾渠共有105斗,仅可灌溉泾阳、醴泉、高陵、三原四县共计67039亩土地。其中高陵57斗,泾阳44斗,三原5斗,醴泉与泾阳分用4斗,不单独开斗使水。位于上游的泾阳县是用水大县,占有天时地理人和的条件。该县44斗由上18斗,中10斗和下16斗组成。其中上、中28斗均在泾渠分水枢纽三限闸以上使水,下16斗在三限闸以下。三限闸下北白渠共有9个斗口,其中泾阳4斗,三原5斗。可见,泾阳县在龙洞渠水利灌溉体系中占有绝对优势。在溉地面积、用水时间方面:龙洞渠四县中,泾阳县灌溉面积最多,达到56698亩余。高陵尽管有57斗,实际受益面积只有3990亩。对于高陵县灌溉面积的减少,高士蔼指出,“昔时引泾,高陵水利尚称沾足,至弃泾引泉,水量大减,高陵五十七斗,徒存其名耳。”同样,三原县5斗也仅溉地2952亩。乾隆《三原县志》对拒泾前后三原五斗灌溉情况做了对比,发现之前五斗溉地4650亩,至此几乎减少一半。醴泉县溉地3400亩,前后变化不大。就使水时间来看,泾阳44斗,从每月初七日寅时起,至下月初一日巳时三刻止,共有24天以上水程。高陵每月3天,三原稍有不同,每月初十日未时分水,十一日卯时受水,至十三日卯时停止,实际每月有2天水程。醴泉县每月二十九日寅时初刻受水,至每月初一日巳时三刻止,共计水程3天6时2刻。高陵、三原、醴泉三县完全处于边缘和弱势地位。

乾嘉时期,三原、高陵二县渠民先后与泾阳发生水利争讼。讼端起因是质疑泾阳县铁眼成村斗的用水权限。据嘉庆二十四年(1819)碑刻记载,“该斗口系生铁铸眼,周围砌石,上覆千钧石闸,每月在于铁眼内分受水程”,可溉泾阳县地2160亩。每月用水分大小月。其中大建月自初二日起,小建月自初三日起,均至十九日寅时四刻止。大建月水程约17天,小建月约16天。每月初五、初十、十五三天三夜为长流水,水流直通泾阳县,“过堂游泮,以资溉用,名为官水。”一个斗拥有如此多的水程,在龙洞渠105个斗中位列首位。即便如此,成村斗众水户也多抱怨水不够用,言“昔年每名夫浇地九十余亩,迩来去斗近者只可浇地三四十亩,离斗遥远者仅能浇地二三十亩而已,此渠水今昔大小不一之故也。”恐怕也是实情。泾阳县位居龙洞渠上游,上游尚且如此困难,遑论下游。可见水不足用、供不应求是清代龙洞渠所有斗口均面临的一个严峻现实。

乾隆五十三年(1788)、五十七年(1792)和嘉庆二十四年(1819),先后有三原、高陵县的斗门、水老赴三原、高陵县状告泾阳县成村铁眼斗偷盗、堵截渠水,妨碍他们正常用水,但是三次诉讼均告失败。事后,铁眼成村斗利夫、斗门和全体头面人物发起,将官府判决刻碑立于斗旁,在碑文中写明,该斗的水权经过官方认定,他们严格遵照水册规定,且“每岁正赋输纳廿一顷余亩水量,修渠当堰,支应廿一顷余亩之差徭。”以此证明其水权的合法性。这一争讼行为并非偶然。早在唐代,高陵县令刘仁师曾替高陵人主持公道,目的就是反对泾阳县豪强和权势者霸水上流,影响高陵用水,终获朝廷支持,制止了泾阳人的霸水行径,为高陵县设置彭城闸,修建刘公四渠,获得合法用水权。与之相比,清代这次争水事件是在水流不足情况下上下游不同用水主体之间的较量,下游要改变现状,上游要维持现状。由于泾渠斗门制度已运行多年,无论水流是否充分,这一分水制度也不会轻易变更。因此,民众的用水需求在当时实际上已经无法得到满足。

这一争讼事件也表明,在泾渠上下游不同用水者之间,在水缺乏的情况下,已经不能严格执行“一条鞭”式的轮番使水办法,而是要用霸、盗、抢、买的方式来改变现状,导致水利秩序更为混乱。这是暗藏在泾渠水规背后的严峻现实。事实上,泾渠水利并非制度规定那般井然有序,同样存在着不公正、不平等,是泾渠历代兴废变动的一个负面效应。元代李好文在泾渠“用水则例”中已揭露了当时水利运行中存在的贿赂渠斗人吏、匿地盗浇、买卖水权、违规截霸的不法行为。清中期《重修三白渠碑记碑》亦载“迩来实繁豪强,肥己夺人,往往斗诸原,哗诸庭,甚有争桑衅邻,勤三邦会勘者,岂相友相睦之道耶?”表明清代泾渠水权实践中,争水行为已经愈演愈烈,引起人们的关切。在水源不稳,水流减少的情况下,围绕水权的争夺和交易行为会更为频繁、更为公开,对水利社会的运行秩序形成挑战,最终导致人们深陷水利危机之中而难以解脱。

结语

引泾灌溉在两千多年的发展过程中,经历了发展、兴盛、起伏、衰败和重生,是一个极为典型的水利类型,与山西的泉域社会、洪灌型水利社会、微型灌溉社会相比,它不仅是一个大型的水利工程和水利灌区,而且具有浓厚的官方主导色彩。本文的研究表明,即使是大型水利灌溉工程,也存在着极大的不确定性,并非长期稳定不变的。由于泾河洪水的巨大破坏性和引泾渠首工程的反复淤塞与变动,导致泾渠灌溉水源极不稳定,宋代以来尤其是明清时期泾渠灌溉面积在变动中呈现出日益减少的趋势,明清时期变动幅度尤其剧烈。宋代灌溉面积最多时8000顷,最少时为2000顷,并非一成不变;元代为七八千顷,明初降至2700顷,成化年间恢复到8300顷,明中后期又骤减至755顷;清乾隆二年为740顷,道光朝减为670顷,光绪朝降至历史最低的200顷左右。泾渠沿线县域、村庄长期处于有地无水的状态,渠工经费和劳力征派却始终有增无减。在此大背景下,关中水利社会经费筹措艰难、民众消极怠工、渠务日趋败坏的问题愈演愈烈。乾隆二年龙洞渠的开凿原本是为了减轻财政和劳役负担,彻底解决不确定性问题。事与愿违,他们非但未能减轻地方财政和民众劳役负担,反而导致泾渠水利更加萎缩,致使历代官员的种种努力终归失败。

进一步来看,清代拒泾引泉事件并非偶然,而是存在着历史必然性。伴随泾河的不断下切和侧蚀,为了实现无坝自流引水,泾渠渠口不断上移,从土质谷口转到石质山地,从修土渠到修石渠到凿山穿洞,工程难度越来越大,开凿和维护成本越来越高,官员们为了筹集经费、征调劳力费尽心思,想尽办法,并常常为自己减少经费和劳力、缩短工期,减轻民众负担的举措沾沾自喜。泾渠民众因水利而受害,成为渠工经费和劳役的主要承担者,年复一年,不堪其扰。道光十二年,在泾阳县令主导重修泾渠工程时,民众不堪其扰,乃至出现主动放弃用水权益的现象。这些行为的发生,与泾河洪水为患造成的不确定性和反复进行的修渠工程关联极大。清代实施的拒泾引泉工程,使泾渠水利社会进入后引泾时代。令人沮丧的是,被放弃的泾河仍然在威胁着龙洞渠的安全,给龙洞渠不断带来麻烦,并未达到官方决策者预期的效果。灌溉规模从最初的七万多亩,变为六万多亩,直至清末的两万多亩。与引泾灌溉工程相比,龙洞渠引泉工程同样投入巨大,甚至是得不偿失。

曾经盛极一时的唐代郑白渠水利工程至此只能苟延残喘,难有转机。在此背景下,清代关中地区从宋元以来继承下来的渠道体系、灌溉制度、管理办法与水利衰败的现实已经不再相互适应。具有地理优势的泾阳县在清代水利灌溉系统中的一枝独大和泾阳、高陵等县对泾阳发动的水利诉讼,成为水利社会在传统时期上演的最后一幕,最终以悲剧收场。曾经盛极一时的泾渠水利,在清代所面临的这种尴尬状况,既是拒泾引泉这一决策行为造成的后果,也是时人追求确定性的失败。看似合理的分水用水制度,在水源变化,水量减少的背景下,变成了一纸空文和制度约束,导致了不公和内卷,加剧了水利社会民众的苦难。

在以农为主的传统时代,水利是农业的命脉,是决定区域经济、社会和民生福祉的关键。泾渠水利的稳定与否直接关系到关中区域社会的稳定,可谓牵一发而动全身。水利既为汉唐时代关中区域的兴盛提供了保障,又使宋以来尤其是明清两代的关中地区官员和民众承受着巨大不确定性带来的焦虑和苦难,乃至陷入反复治理的困境之中。就此而言,水利已成为理解关中区域社会历史变迁的一个重要变量。水利的不确定性导致了关中区域的不确定性,并在经济、制度、社会和人际关系各个层面产生连锁反应。在此意义上,不确定性便成为笔者所谓传统时代关中水利社会的一个突出特征。

(作者秦晨,系山西大学中国社会史研究中心科研助理;张俊峰,系山西大学中国社会史研究中心教授)