李唐、武周政权交替时期,中央权力更迭频繁。地方上,官员、民众对上层的政治变动有不同程度的感知,并做出形式各异的应对举措。信仰活动成为地方表达政治诉求的特殊手段,也是中央在地方进行政治宣示的重要途径。道教在唐代得到特别尊崇,与政治的关系极为密切。夷考史料可知,在唐高宗去世后,随着权力的转移,以为高宗追福之名,全国各地相继建立了一批道观,特别是济源县和阌乡县分别建有奉仙观,长子县及南方各州县则建有白鹤观。在这一特殊的历史阶段,不同地区先后营建了几组同名道观,分别在道观中举行追福、造像等活动,并树立太上老君石像碑(以下简称“老君碑”)、白鹤观碑等碑刻。这些道观建立的深层原因为何,观中树立的碑石承载了何种政治寓意?本文试图以这批道教石刻为线索,通过对文本与历史情境的解读,探究地方社会在武周革命这一重大历史时刻的前后时段是如何理解并应对中央政权变动的,进而探究唐代地方社会中信仰与权力之间的关系。

一、置观立碑所见地方社会对武后临朝之态度

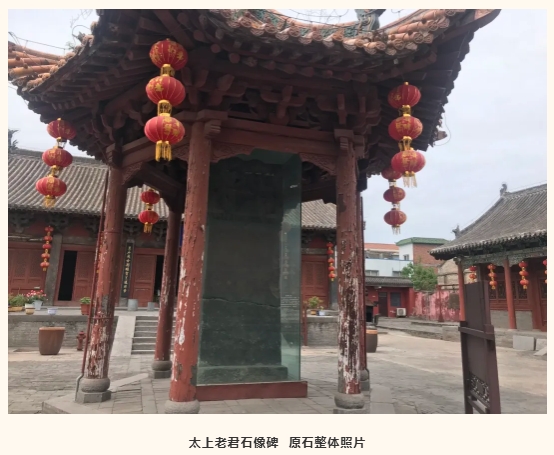

文明元年(684年),武后改阌乡行宫为奉仙观。垂拱元年(685年),洛州地区以李儒意、李公协、李德异等为首的250位李氏宗姓,在高宗忌辰日于济源奉仙观为高宗建造老君碑追福。此碑立于十二月四日,说明此前济源已建成一所名为“奉仙”的道观。也即是说,高宗去世后,距离洛阳不远的阌乡和济源在相差不远的时间内分别建造了奉仙观。

弘道元年(683年)十二月高宗驾崩,继位的中宗旋即被废,嗣圣元年(684年)二月李旦被立为皇帝(即睿宗)。其间,武后为唐廷实际统治者,她以高宗托付作为自身执政的法理基础。于是,为高宗追福的纪念活动,便成为武后宣示权力来源的重要途径。《唐会要》“荐福寺”条载,“文明元年三月十二日,敕为高宗立为献福寺”。其年,武后不仅立寺为高宗荐福,“又舍中岳奉天宫为嵩阳观,以追荐高宗大帝也”。在佛、道二教的追荐活动中,尤以道教追福更值得关注。蔡玮为高道张探玄所撰碑文中称,“其先自沛迁邓,朝阳因官徙广平,今为临洺人也……文明初,天皇下席,国家延庆于道,度为仙官,隶本郡明山观道士”。即在高宗去世后,国家举行了大规模的道教追荐仪式,地方上也积极响应。因祖父张幹(封爵为朝阳县开国子)任官而定居于广平郡的张探玄,便于此时成为本郡道士。高宗曾在《改元弘道诏》中“仍令天下诸州置道士观,上州三所、中州二所、下州一所,每观各度七人”。改元当晚,高宗便离世,可以说此诏是他在自觉不久于世的情况下拟定的,有对身后事的考量。而且,此诏与高宗《遗诏》在部分事务安排上有连续性。因此,寄托了高宗“弘道”遗愿的《改元弘道诏》,在一定程度上可视为高宗“遗诏”。

高宗去世之次年举办的道教追福仪式和地方道观度道士活动,无疑是主政者武后继承高宗意志而推行的。道士张若讷的墓志载,“尊师法号若讷……文明元年,属天皇上升,卒哭之日,纶言度人。尊师入道,常有规矩,举为大德”,表明其于高宗去世之际入道乃奉诏之举。文明年间部分地方的度道士活动,乃是执行高宗置观度人之诏。道士张乘运的墓志则提示了济源奉仙观的官方道观地位。其墓志载:“年十五,制补黄冠,隶名河南府济源县奉仙观。上以京华胜地,羽仪藉人,无何,征居弘道精思之院也……去天宝首岁秋九月十一日……据梧如寝,倏然反真。春秋七十二。”据其卒年推算,张乘运约在咸亨二年(671年)出生;15岁时,即垂拱元年前后“制补黄冠”。从时间上看,他很可能是奉《改元弘道诏》入道。不久,他被睿宗征召到洛阳城内的弘道观,重申了其奉旨入道的合法身份。那么他最初隶名的济源奉仙观,当是遵照同一诏书建立的官方道观。前引蔡玮为张探玄所撰碑文中提到,开元、天宝之际有“奉仙观主殷[段]抱质”,观主的设置也证实了奉仙观的官方道观地位。

文明元年九月,武后改元“光宅”并追尊老子之母为“先天太后”。这位女性尊神对应的正是以母后身份临朝的武后。武后在继承高宗弘道遗志的同时,又借道教抬升自身地位。《改元光宅诏》规定在老君庙为先天太后敬造尊像,而洛阳北郊就有一座香火颇盛的老君庙。据尹尊师碑载:

仪凤四年,上在东都,先请尊师于老君庙修功德,及上亲谒,百官咸从。上及皇后、诸王、公主等,同见老君乘白马,左右神物,莫得名言,腾空而来,降于坛所。内外号叫,舞跃再拜。亲承圣音,得非尊师之诚感也。

按照《改元光宅诏》的要求,洛阳北郊这座老君庙也要塑先天太后像并精诚致祭。在老君曾“降世”的祥瑞之地,对应武后的先天太后神像被塑造。这一变化,伴随着州县官主导的众多祭祀仪式在洛州境内广泛传布。

光宅元年(684年)九月,武后欲立武氏七庙,为裴炎所阻;武承嗣等劝武后诛杀韩王、鲁王等李唐宗室尊属,又遭到裴炎的极力反对。此时,武后在朝中尚有掣肘,地方上也出现了借道教传递的反对声音:“文明元帝[年]天后欲王诸武,太上乃现于虢州阌乡县龙台乡方兴里皇天原,遣邬玄崇令传言于天后云:‘国家祚永而享太平,不宜有所僭也。’天后遂寝,乃舍阌乡行宫为奉仙观。”邬玄崇自言亲见老君现世,并向武后转达老君诫语。崔融所作《为西京百官贺老君见表》也记录了此事:

伏惟皇太后陛下补天为感,配地居尊。体国经野,肇建惟新之业;应天顺人,果得非常之事。伏见某日敕,虢州阌乡县界老君见,并授邬玄宗语……叙皇威之有截,论国祚之无疆……臣等预睹嘉祥,早参簪笏。惟神降福,欣承帝系之隆;惟德洞冥,愿奉玄元之庆。

可见老君现世阌乡,被朝廷重视并诏告臣下。留守西京的百官,通过上贺表申明立场:认为老君现世表明武后执政是“应天顺人”的吉兆,但又强调国祚无疆、“帝系之隆”,无形中表达了对李唐的支持。从邬玄崇上言到西京百官贺表,武后集团感受到了地方对李唐的忠诚、西京百官对皇室的效忠,许多僭越之举暂被搁置。

对武后来讲,地方借老君现世传达的信息,是她夺权之路的阻碍;但对李唐皇室而言,此祥瑞则是维系国祚的重要力量。至开元二十九年(741年),玄宗仍在感念邬玄崇的功绩,下令褒赠,并感叹其“遂遭禁锢,因兹沦丧。自非忠义之士,感激过人,孰能不避死亡之诛,竟达神灵之命”。老君现世的传说用今日眼光来看,或许荒诞不经。邬玄崇背后有无指使、武后是否真信其事,都不得而知。但武后本人曾亲历仪凤年间北邙山老君降坛的政治神话,老君的象征意义和被用于政治宣传所具备的巨大能量,她应该了然于心。因此,她虽幽禁邬玄崇以为惩处,但对邬玄崇事件究竟代表了多少地方社会的反对声音、老君信仰的影响力有几何,并无把握。因此,她下敕宣扬祥瑞并改行宫为奉仙观,借以试探群臣的反应。而西京百官的贺表,确实流露出对李唐的拥护。

弘道元年十二月高宗甫一去世,武后便对李唐诸王密集调整;光宅元年十月,顾命大臣裴炎、大将军程务挺被诛;垂拱元年正月,先朝元老刘仁轨辞世。其间,地方上则有旋起旋灭的徐敬业起兵。高宗去世之后频繁发生的权力转移和政治斗争,释放出微妙而紧张的政治信号。济源李氏宗姓居住在洛阳附近,政治中心的风吹草动多少会波及日常生活。在这样的氛围中,迎来了高宗忌辰。陈子昂《为人请子弟出家表》云:“请以当家子弟三两人,奉为高宗大帝出家归道。”此为臣下请求以子弟出家归道的方式纪念高宗。而李儒意等洛州宗姓,则选择在济源奉仙观造像立碑,为高宗祈求冥福。碑文由怀州河内县主簿李审幾撰写。碑文先叙:

我大唐凿乾开运,出震乘时。月照瑶光,构颛顼之昌绪;云浮玉叶,启咎繇之庆胄。高祖受玄符而革命,仰迪天心,宪紫极以凝旒,俯从人欲……文武圣皇帝功弥缔构,道冠财成。夙光玉理之符,载挺珠衡之表。

申明李氏祖源,扼要表彰高祖、太宗功业。随后碑文不吝笔墨夸耀高宗的“淳德”“任贤”“怀远”“休征”“升中”等圣人品质,并点出立碑缘由:“奉为高宗天皇大帝于奉仙观敬造老君石像一座,并夹侍二真人。镂琬镌金,写黄中之瑞色;涂丹绘粉,摹皓首之珍容……所冀蓬莱变海,玄元之介福长存;竹箭移川,大帝之神功不朽。”除了祈求老君庇佑、歌颂高宗神功不朽,碑文中还有一句话格外引人注意:“□□仰惟先顾,阐□□之徽音。皇帝嗣守隆基,光武丁之睿道。”清人王昶认为:“下又云‘皇帝嗣守隆基,光武丁之睿道’,而不及天后,则是专指睿宗也。”赵绍祖则云:“碑有云‘(阙二字)仰惟先顾,阐(阙二字)之徽音。皇帝嗣守隆基,光武丁之睿道’,上二句当为谀武氏语,而为人捶去四字,可见好恶之公,愚贱所同。”那么碑文中究竟是否叙及武后?《旧唐书》所载《则天大圣皇后大享昊天乐章》中,有“菲德承先顾,祯符萃眇躬”“荷恩承顾托,执契恭临抚”等句;以武后口吻写成的赦文则称:“鸾台:多难兴王,殷忧启圣。萧墙之祸,自古有之。朕以虚寡,宿承先顾。社稷宗庙,寄在朕躬。亲理万机,年逾二纪。”如此,则碑文中“仰惟先顾”者只能是武后,王昶所谓“不及天后”不能成立。今人范业俊根据老君碑的立碑年代和参与者,认为此时立碑表现了李氏宗姓对武氏夺权的不满。但从碑上谄谀武后的文字来看,很难说建碑是为了挑战武后权威。那么,他们立碑的真实动机何在?

前文已述,奉仙观是奉高宗《改元弘道诏》设立的官方道观,曾是为高宗追荐祈福之所。高宗忌日,在此立碑追福,合情合理。此外,在前一年邬玄崇上报阌乡老君现世,中央下敕宣扬并改阌乡行宫为奉仙观。阌乡距离济源不算远,这一轰动朝野的大事件很可能传播至济源一带。无论是撰碑者李审幾,还是领衔建碑的李儒意、李公协、李德异等人,或有官爵在身,或为前资官,老君是李唐皇室追认之祖,他们对此事应当颇为敏感。他们选择在与阌乡奉仙观同名的道观中敬造老君像,自然希望得到广泛关注。除为高宗祈福,宗姓们还有现实诉求:

洛州济源县宗姓:前河阳令李儒意、云骑尉李公协、骑都尉李德异等二百五十人,去陇西而违故里,冠冕之风尚传,就河朔而客他乡,箕裘之业无替……爰以沾濡渥泽,家无杂赋之劳;沐浴湛恩,门有蠲修之泰。耕田凿井,荷亭毒之平分;鼓腹含哺,憙优游而自逸。

他们客居河朔,凭宗姓身份获得蠲免赋役优待,才能过上悠游自逸的生活。而他们享受优待的前提,是李唐王朝统治稳固,其宗姓身份不变。

截至立碑之日,高宗离世已有两年。在这两年间,洛阳城内的权力斗争格外残酷,地方上也发生了徐敬业叛乱。在武后的支持下,诸武坐大,连贵为皇室尊属的韩、鲁等王都面临着朝不保夕的风险,作为疏支的济源宗姓,所能做的不过是极力逢迎当权者以保全自身利益。他们敏锐地捕捉到,高宗是武后执政合法性的来源。垂拱元年七月,武后在郊丘、明堂等大礼中,极大地抬升了高宗的祭祀地位。而武后尊崇先天太后、追赠高道王远知以及设立阌乡奉仙观等行为表明,她对道教不仅不反感,反而有颇多的利用道教笼络人心并自我尊大之举。同时,高宗去世后各地相继举行的置观、度道士等活动,说明此时武后在道教政策上遵从高宗遗志,以尊奉道教宣示自身仰承先帝顾托。

济源毗邻政治中心洛阳,为官的济源宗姓当具有较高的政治自觉。他们为保障宗姓身份带来的特权,需要维护唐朝国祚。但他们大多位卑职低,除了在乡里的些许社会威望,在朝堂上政治能量不大;同时他们又无兵权,不能像徐敬业和之后的宗室诸王那样起兵反抗。具有政治敏锐性的宗姓群体意识到:高宗和道教是李唐皇室的象征,也是为武后所推崇的对象。以高宗忌辰为契机、以道教荐福为名义,追叙李唐历代先皇功业并逢迎武后,或许能引起上层注意,以相对柔和的方式表达对李唐政权的支持。集合250位宗姓参与活动,在官方道观造像立碑进而表达诉求,是他们在地方社会有限权力和影响力的具象表现。从阌乡奉仙观到济源奉仙观,从邬玄崇转达老君诫语到李氏宗姓立碑奉承武后,不同人群利用道教信仰,在武后临朝、权力转移的微妙时期,为维护李唐国祚对武后表达了或反对或合作的政治态度和不同的利益诉求。

二、白鹤观沿革及白鹤观碑所见武后之历史地位

上文通过两处奉仙观的营建和老君碑的树立,讨论了武后临朝称制时期地方社会的不同反应。而这一阶段,各地置观立碑的活动是普遍而连续的,在相似的大背景下,各地通过碑刻表达的主张却不尽相同。

济源奉仙观在王屋山南,将视线北移,越过王屋山是泽州,再往北不远便到潞州境内。潞州长子县有白鹤观,观内立有《白鹤观碑》,碑云:“垂拱二年,长子县宰、朝散大夫高同营创基宇,造立尊容,建此丰碑,旌以功德。”关于白鹤观的创建缘由,杜光庭《道教灵验记》云:“天皇大帝封禅东岳,鹤集于封坛之上,敕天下置观,以白鹤为名。”认为唐代白鹤观为高宗下诏所置,与封禅泰山所见祥瑞有关。据《旧唐书》记载,高宗东封泰山时确实有灵鹤云集之瑞,并下诏改封祀坛为舞鹤台,于兖州置仙鹤观,令天下诸州置观一所。唐代观名“白鹤”者,见诸敦煌文书、碑志材料及传世诗文、笔记、方志等多种文献。上述材料表明,唐代白鹤观数量众多、分布广泛,的确有广布天下诸州的可能。

杜光庭之说有一定的现实依据,但许多石刻资料及方志文献提示了唐前期营建白鹤观与高宗遗诏之间的关联。陈舜俞《庐山记》载:“由白鹿洞三里至承天观,旧名白鹤观。《九江录》云:唐弘道元年十二月初奉敕置,在寻阳城下。神龙二年六月三日敕置龙兴观,因移山中,易名龙兴。大历中道士刘玄和、何子玉居焉。”文中所引《九江录》曾为《太平御览》征引,则《九江录》至晚成于宋初。庐山白鹤观系奉弘道元年十二月敕所置,此敕即《改元弘道诏》。陈师道《白鹤观记》记述徐州白鹤观渊源:“徐山下泉,州治之南有平泉焉,深明洁甘,旱潦自如。泉之上有老氏之宫,其地为彭城之西乡,皆曰白鹤。说者曰,泉有鹤下焉,故名,观、乡又因泉而名。观有记曰,唐高宗遗旨所建也。余读杜光庭《灵验记》,曰天皇东封,鹤集其坛,使诸州为老氏筑宫,号以白鹤,与石文合,而说为妄。”陈师道为北宋时人,他在徐州白鹤观内见有石刻记此观为奉“唐高宗遗旨所建”,又考证杜光庭《道教灵验记》之说与观内石刻内容相符。根据徐州白鹤观内留存至北宋的石刻记载,此观是奉高宗《改元弘道诏》所建。《舆地纪胜》载祁阳县白鹤观沿革,称其建于弘道元年。此外,滁州全椒县亦有白鹤观,“在全椒西二百步,唐高宗封岱宗,洪[弘]道元年令诸州置道士观。武后垂拱二年,以此观初营,有白鹤翔集,故赐名”。则此观亦因《改元弘道诏》而置,观名则为武后垂拱二年(686年)所赐。观内有唐景云元年(710年)所立白鹤碑,上刻林希望所作《白鹤观记》,王象之曾著录此碑并引碑文介绍全椒县山川形胜,则他关于全椒白鹤观的记载很可能参照了这方景云唐碑。

综上,无论是庐山白鹤观、徐州白鹤观,抑或祁阳白鹤观、全椒白鹤观,这些唐前期建立的以“白鹤”为名的道观,是奉高宗《改元弘道诏》而建的官方道观,其始创年代为弘道元年。取名“白鹤”当与高宗封禅泰山时出现的白鹤祥瑞有关,有纪念高宗的意味。杜光庭看到了“封禅东岳、鹤集于封坛”及“敕天下置观”的前因,又见到白鹤观广布天下的事实,因而误以为白鹤观的建立源于高宗封禅。长子县白鹤观,落成于垂拱二年,建成年代稍晚。但据前引全椒白鹤观可知,初营时间与得名时间并不一致,且据长子县白鹤观碑载,垂拱二年此观已颇具规模,考虑到工程营造所需时间,其初创年代当早于垂拱二年。可见,长子县白鹤观与全国其他地区的白鹤观一样,是地方积极配合中央下达的置观政策而建的官方道观。

长子县白鹤观碑的碑石由时任县令高同树立于垂拱二年,但其碑阳文字的刻写却完成于中宗复位后的神龙年间。如前所述,执行高宗弘道遗志,是武后宣示权力来源和执政合法性的途径之一。王象之载全椒白鹤观之名为武后所赐,此说很可能出自地方石刻文献《白鹤观记》。一所远离朝堂的地方道观,能否得到最高执政者的关注并赐名,其真实性不得而知。但这至少代表地方社会的一种表达倾向:执行中央置观政策,立碑表示拥护中央的政治立场;通过宣称中央“赐名”,强调央地关系,既维护了白鹤观的官方地位,又借重中央权威促进地方治理,实现中央与地方的双向支持。长子县白鹤观碑树立的初衷也是如此:

白鹤观者,垂拱二年之所立也。时朝野乂安,遐迩宁晏,坤元之德方远,云幕之化惟新……斯可以献福常山,荐祥稽岭,镇怡神于宝地,永纳祐于酆都。垂拱二年,长子县宰、朝散大夫高同营创基宇,造立尊容,建此丰碑,旌以功德。属高公坐事去官,历载推迁,不遑修复。

根据碑文描述,长子县白鹤观营建时“朝野乂安,遐迩宁晏”。但前文已经揭示,弘道至垂拱之际,中央的政治肃清与地方的起兵反抗等斗争都异常残酷,国家并不安宁。碑文进而吹嘘“坤元之德方远,云幕之化惟新”,把安稳的社会环境归功于临朝称制的武后。碑文“永纳祐于酆都”则再次提示,此观是为高宗追福而建。

垂拱二年,白鹤观的殿阁完工、尊像落成,甚至连旌德纪功的碑材都已琢磨树立。在万事俱备之际,县令高同却“坐事去官”,仓促到碑文未能上石。长子县白鹤观的营建是地方官员遵从中央诏令的表现,表达了对高宗、武后权力交接的认同。但是高同未能完成碑文刻写,其具体政治诉求已不得而知。今日所见碑文作于何时,表达了怎样的政治倾向?历代金石学家对此意见纷纭。其中,清人叶奕苞较早指出立碑动机,“盖为则天武后祝厘设也”。光绪《长子县志》则载:“乃唐武氏垂拱二年县令高同为高宗荐福而立,继则县宰郑璲成于中宗复辟神龙之后之碑也。”应当说,前辈金石学家和方志学者对此碑内容和成立时间的把握相当准确,在他们判断的基础上,笔者拟进一步讨论:碑文代表了立碑者在何种背景下提出的什么政治主张?

首先,据碑文所载,神龙年间主持、参与刻石者分别是:

朝议郎行长子县令郑璲……丞白贞谅,主簿辛齐物,尉王晟、张瑜等……观主谷太希、上座常齐物、监斋任太素、练师李知白、威仪程游玄、法师韩驯蜺等……道士关无固、韩道宗、宋子仙、魏玄宗、万冲仙、杨翥鹤、鲍探玄、鲍习庄、王羽客、李真邃等……道士郭法传、元光隐、李虚室……。

以县令郑璲为首的长子县主要官员和白鹤观内包括观主、上座、监斋等道官“三纲”及各级道士共二十余人列名碑阳,他们是参与刻碑的主要人物。而县令郑璲无疑是众人中的核心,表明此次刻石是在县官主导下的官方行为。根据碑文可知,神龙元年(705年)十二月,武后崩逝。为给武后追福、颂其功绩,郑璲等人选择在此时造像并在闲置二十年之久的碑材上重新作文刊刻,以兹纪念。

明晰立碑动机后,再来回顾碑文,就能知晓郑璲等人所持的政治立场。碑文从前至后,分别颂扬了太上玄元皇帝、高祖神尧皇帝、太宗文武圣皇帝、高宗天皇大帝、则天大圣皇后、应天皇帝以及长子县官员和白鹤观道士。关于帝后功绩,碑文侧重点及详略各有不同:老君的始祖地位、高祖的开创之功和太宗的文治武功只用较少的篇幅概括,高宗的德行、功绩则花了颇多笔墨铺陈,这样的篇章安排与奉仙观老君碑碑文十分相似。所不同者,老君碑立于武后在日,碑文不及对武后的盖棺评价;白鹤观碑则将歌颂武后的文字置于颂扬高宗与当朝皇帝的文字中间,可见武后被视作李唐统治序列中的一环。虽然碑文未明确提及武周政权,但对武后的统治持完全肯定的态度:

则天大圣皇后,禀睿庭山,资灵渭涘,冠清晖于润石,照茂范于曾沙,将圣多能,既明且哲。知来藏往,心周覆载之中;索隐钩深,智出天人之外……二妃匡舜,俱惭内辅之功;三母翊周,并谢扶成之美。孝光四海,至性感于神明;忠积九重,深诚格于穹昊。及峻狼沉景,吊凤兴悲……虔膺顾托,肃综枢机,更创业于彝章,重延慈于兆庶。永惟先圣,茹慕终天。以为裂骨靡躯,竟无补于迁拔;祈仙契道,庶有益于津梁。遂降纶言,广扬峻德,爰合经营,用分修葺。

碑文对武后评价极高:“二妃匡舜”,表彰其辅佐高宗的功劳;“三母翊周”,赞扬其扶持二子的德行。碑文中的武后是忠孝两全的形象,对高宗情深义重,兢兢业业地执行高宗遗命,执政期间泽被天下。“遂降纶言,广扬峻德,爰合经营,用分修葺”,则再一次印证了本文反复强调的——武后忠实地执行了高宗的弘道置观政策,白鹤观、奉仙观等为奉“纶言”所建之官方道观的判断。“虔膺顾托”是武后执政的法理基础,纶言置观是承继高宗遗志的施政手段。“更创业于彝章,重延慈于兆庶”也隐约流露出对武周政权的认同。结合前文所引“朝野乂安,遐迩宁晏,坤元之德方远,云幕之化惟新”对武后的谀誉以及铭文中“穆穆坤元,泣承遗托”的表述,可见神龙年间,在武后去世后,郑璲等长子县官员和白鹤观的道士们在地方道观中通过立碑祈福的方式,表达了对武后执政的认同。

对武后及武周政权的评价,在唐代已颇具争议。神龙元年正月,中宗复位后“上天后尊号为则天大圣皇帝”;该年年末武后去世,遗命去帝号,称“则天大圣皇后”。中宗曾于神龙元年令天下诸州置中兴寺、观,预示唐祚中兴;神龙三年(707年),又下令“禁言中兴”。前后用词的这些变化体现了中宗朝对武后及武周政权评价的反复。金子修一指出,中宗复位的赦文中,肯定了武则天作为自高祖、太宗、高宗以来唐朝统治的继承者的地位,并未对武周政治全盘否定;玄宗以后,历叙先皇功德的诏书中再未出现武后。中央层面对武后历史地位的评价非本文讨论的重点,仅就长子县白鹤观碑而言,此碑作为实物遗存,反映了武周政权终结、中宗复位之初中央政治形势尚在反复的特殊阶段,部分地方官员、道士等群体对武后的定位。称其为“皇后”而不称“皇帝”,表明地方社会对武后的身份认知与中央诏令保持一致;但无论是将武后置于李唐皇帝序列中,还是“更创业于彝章”的评价,都隐含了对武后称帝事实的认可,显现出武周政权对地方影响的惯性。

三、道教题刻与地方社会对李武政权的认知

本文前两部分论述了武后执政期间,通过执行高宗弘道遗命宣示权力来源的执政手段;地方上分别建立奉仙观、白鹤观等道观,响应中央诏令置观立碑,中央与地方通过道教活动完成双向支持。特别是地方社会,通过立碑活动表达了对武后执政及武周政权的认可态度。而碑刻的物质性决定了它们作为文字载体可以恒久存续,因而持续发生的题刻活动能够揭示不同阶段、不同人群的政治观点。

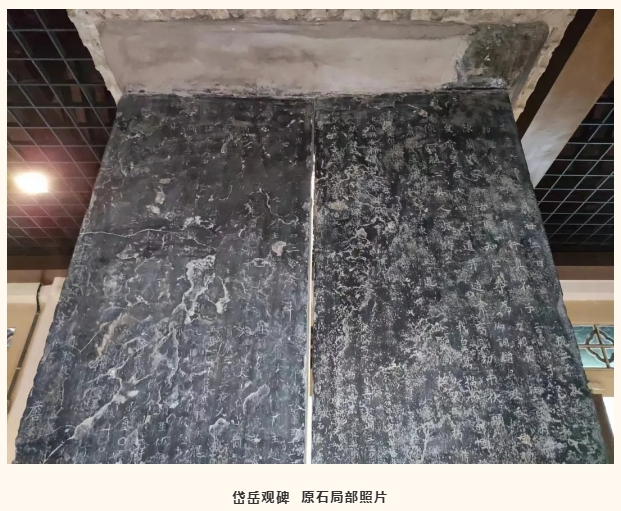

载初元年(690年)九月,武则天改唐为周、改元天授。天授二年(691年)四月,下令“以释教开革命之阶,升于道教之上”。但这并不代表道教在武周政权中无容身之地。称帝之初,武则天便派心腹道士马元贞前往五岳四渎投龙,为大周政权祈福。在这一系列活动中,马元贞留下众多石刻资料,最早的一处是在泰山岱岳观碑上的题记。岱岳观碑,系道士郭行真显庆六年(661年)奉敕在泰山行道时为高宗、武后祈福而立,碑上最早一则题记即刻于此时。岱岳观碑形制奇特,由两块条石并排树立拼凑而成,二石嵌入同一碑座、上覆同一碑首。郭行真为则天心腹,学者认为此碑形制影射武后权摄朝政、威齐高宗的政治隐喻。武则天于称周革命之初,便派人前往泰山投龙、造像,马元贞又将事件本末题刻在岱岳观碑上,足见此碑象征意义非凡。

马元贞于五岳四渎投龙、做功德是系列活动。其中,济渎投龙及造像活动完成后,都曾在济源奉仙观留下纪念题刻。兹将石刻录文引证如下:

天授三年,岁次壬辰,正月戊辰朔,廿四日辛卯,大周圣神皇帝缘大周革命,奉敕遣金台观主马元贞往五岳四渎投龙、功德。十六日至奉仙观,沐浴斋,行道忏悔。廿一日于济渎庙中行道,上神衣,辰时在路,日抱戴。庙中行道,日又重晖。宣读御词,云垂五色。至廿四日,章醮讫,投龙,日开五色,又更重晖。官寮(缺)同见。弟子杨景、弟子,五品官杨君尚、欧阳智琮,同见官人朝散大夫行济源县丞薛同士、同见官人宣义郎行主簿王智纯、同见官人承奉郎行尉薛元杲、同见官人登仕郎行济渎令孟意诞……。

天授三年(692年)正月,马元贞前往济源县济渎庙继续章醮投龙活动。抵达济源后,马元贞并未径往济渎庙,而是先至奉仙观沐浴忏悔。之后在济渎庙的投龙活动有“道俗数百人”参与,声势浩大。活动结束后,马元贞例行题刻留念,以旌盛况。耐人寻味的是,他并未选择在济渎庙中刻石,而是选择回到奉仙观,将上述题记刻在了垂拱元年济源宗姓所立老君碑之碑阴。如此安排,有何深意?如意元年(692年)七月的造像记提示了更多的细节:

维大周天授三年,岁次壬辰,圣神皇帝之革命三载也。德泽□岁,光灵灼铄。神祇品物,咸与惟新。乃敕道士马玄[元]贞肃将明命,钦若大道,投龙醮于济渎。醮讫,仍以□彩造石元始天尊并夹侍二仙。元贞以正月戊辰朔,廿一日戊子陈法座,宣御词,俄有仙鹤回翔,庆云萦拂。于时济源县丞薛同志等道俗数百人,咸睹灵应,以为非常之□。洎醮讫,遂遵睿旨,式范尊容。琢雕为朴,于兹克讫。仍□位于奉仙之观,废以妙功,永资昌历。天长地久,服永无图片。如意元年七月十五日。

据此可知,马元贞在济渎投龙结束后,造元始天尊及夹侍二仙人石像,供奉于奉仙观。如此一来,奉仙观便成为本次投龙活动的一处重要场所:投龙仪式虽在济渎庙举行,但前期准备及事后题刻皆于奉仙观完成,所造尊像也被安放在奉仙观。考虑到仪式具有即时性,不可重现,记载仪式过程的石刻便成为更恒久的展示载体。某种程度上,题刻的重要性和影响力要大于现场仪式。如果将天尊像供奉在奉仙观这所官方道观,的确是比安置在济渎庙更好的选择,那么记录济渎投龙的题记为何仍选择在济渎庙以外的其他场所刻石,尤其是刻写之地为老君碑碑阴?单从两次题记来看,无论是投龙仪式中的“宣读御词”环节,还是“遂遵睿旨,式范尊容”的造像活动,都会让参与活动的地方官员和百姓认为这些活动彰显的是皇帝意志。济渎投龙本就是奉命行事,于奉仙观造像供养也是遵照中央旨意,马元贞的个人偏好恐非决定刻石场所的关键因素。此外,济渎投龙活动有中官杨君尚、欧阳智琮在现场见证。从正月二十四日投龙完毕到七月十五日尊像落成,中间有近六个月的时间,如果马元贞在奉仙观老君碑碑阴题刻是自发行为且为中央不满,参与投龙的济源县丞薛同志、主簿王智纯、县尉薛元杲以及济渎令孟意诞等地方官员将有足够的时间调整或铲除。而相关题刻不但留存,元始天尊像也顺利安置于奉仙观,马元贞本人则继续主持了此年末的嵩山投龙活动。种种迹象表明,刻石场所是在中央许可的范围内选定的。

为何要将替武周政权祈福并做政治宣传的内容题刻在为高宗追福的老君碑上?当年济源李氏宗姓造像立碑,是地方社会的自发举动;马元贞作为皇帝派遣的高道,与内官一同前往各地投龙、做功德,代表的是中央意志。在济源当地包括县级官员在内的“道俗数百人”看来:马元贞等人代表中央,他们将济渎投龙题记增刻在老君碑碑阴,是中央对此碑的认可,奉仙观作为地方道观受到了朝廷的关注。不过,天授元年武则天下令“天下武氏咸蠲课役”,伴随着周唐易代,享受优待的人群已变为新朝宗姓武氏。李氏既已失去宗姓身份,维护李姓蠲免赋役特权的建碑初衷也就无从谈起。但是,他们建碑的缘由是为高宗祈福,尊崇高宗这一共同的目的,成为李氏宗姓碑文与武周题刻共存一石的前提。

而在济渎投龙前不久,即天授二年十月前后,洛阳城内发生了请立武承嗣为太子的激烈争论。《旧唐书·李昭德传》载其言论:“臣闻文武之道,布在方策,岂有侄为天子而为姑立庙乎!以亲亲言之,则天皇是陛下夫也,皇嗣是陛下子也,陛下正合传之子孙,为万代计。况陛下承天皇顾托而有天下,若立承嗣,臣恐天皇不血食矣。”最终,“则天寤之,乃止”。在李昭德等人的建言下,武则天顾忌高宗绝祀的风险,暂时放弃立侄为嗣的念头。武则天一直重视高宗祭祀问题,高宗的祭祀地位在武则天临朝称制时有所提升,高宗宗庙祭祀的待遇也并未随武周政权建立而取消。如果立武承嗣为太子,高宗无人祭祀,这将是对她权力来源的背叛。如果注意到武则天改立太子之疑虑消除的时间在天授二年冬,而距离洛阳不远的济渎投龙及刻石造像皆发生于天授三年正月,那么为高宗追福的老君碑及其所在的奉仙观被马元贞措意也就不足为怪了。和岱岳观碑一样,老君碑也是以高宗名义刊刻的碑石。经过立嗣之争,武则天再一次意识到高宗对于自身权力来源以及武周政权合法性的重要意义。作为武则天心腹的马元贞很可能是察觉到了此点,才特意将为大周祈福的投龙题刻镌刻在老君碑上,达成以老君和高宗为纽带的李唐与武周的联结。至此,奉仙观老君碑成为集合李唐、武周政权两位皇帝印记的丰碑。无论是泰山岱岳观,还是济源奉仙观,武周时代中央派遣高道在地方道观进行的题刻活动,都有意选择和高宗有关的场所举行,追刻在带有高宗印记的碑石上。武周政权的正统性来源和李武政权之间的连续性,通过道教活动和刻石行为,在地方社会公开展示。

神龙元年正月中宗复位,二月复国号为唐。同年三月,中宗便派遣道士前往泰山举行道教活动:“大唐神龙元年,岁次乙巳,三月庚辰朔,廿八日丁未,大弘道观法师阮孝波,道士刘思礼,品官杨嘉福、李立本等,奉敕于岱岳观建金箓宝斋。卌九人九日九夜行道……”王昶认为中宗即位后不急于整顿政务,反以斋醮求福为先,是其昏眛愚钝的体现。但是,考虑到中宗即位之初便“上天后尊号为则天大圣帝”,而武则天于长安四年(704年)十一月派往泰山祈福的道士中也有阮孝波,中宗如此安排,隐约含有“三年无改于父之道”的意味。中宗在位期间,曾3次派人往泰山祈福,所行斋醮皆为金箓大斋。《唐六典》载金箓斋的功用为:“调和阴阳,消灾伏害,为帝王国土延祚降福。”武周时代,武则天7次命人往泰山斋醮求福,明确建金箓斋的有圣历元年(698年)腊月、长安元年(701年)十二月、长安四年十一月三次。无论行道活动规模的大小,除了中央派遣的高道,都有当地官员参与其中。金箓斋等级高、参与者众,声势浩大。景龙三年(709年)的岱岳观题记记载:

大唐景龙三年,岁次己酉,三月戊午朔,十九日景子,奉敕令虢州龙兴观主杜太素、蒲州丹崖观监斋吕皓仙、京景龙观大德曹正一等三人,于此太山岱岳观建金箓大斋,报赛前恩。追济、兖等州大德卌九人,七日七夜转经行道,设河图大醮,更祈后福……

结合武周时代的题记可知,奉敕主持泰山斋醮的道士并不全是两京名观的高道,地方道观的知名道士也会被中央派往泰山负责仪式。而金箓大斋所需人员众多、历时漫长,除了朝廷派来的高道,从济州、兖州等泰山附近州县召集来的地方名道也参与到景龙三年的斋醮活动中。可以想见,武周时代的多次行道活动,应当也会征召附近州县的道士参加。此外,中宗时代的泰山行道,也多有兖州都督府参军事、乾封县令、主簿等地方官员参加。其中,韩仁忠在武周长安四年十一月的斋醮活动中,就以博城县(乾封县,两名交替使用)主簿的身份担任专管官;景龙二年(708年),依旧任职主簿的他参与了祈福仪式;景龙三年的行道结束后,韩仁忠作为主簿,列名岱岳观碑,位在县令张怀贞之后。而天授三年的济渎投龙,有“道俗数百人”参与;睿宗时代的鼓山(今河北省邯郸市响堂山)道教活动,也有州县官和地方僧、道、百姓数百人参与。这足以说明,地方社会提供人力、物力,深入参与到中央敕令高道于名山大川行道斋醮的活动中。而中央在地方道观的重要活动,也在地方社会留下了深刻烙印,碑刻题记即是物质印记之一。

但武周、李唐政权相继在泰山举行的斋醮活动,对于地方社会而言,似乎区别并不甚大。在主管的地方官员看来,他们所接待的对象,都是中央派遣来的高道,从事的活动也无本质区别,甚至武周末岁和李唐复国后派来的道士还是同一位,而每次事后的纪念题记都刻在同一方碑上。参与斋醮的济州、兖州等地的道士和见证仪式的地方民众,他们的观感应当也大致如此。地方社会对政权更迭、李唐回归是否有强烈的感受,不得而知。但对当地民众而言,参与道教活动的本地官员(主簿韩仁忠等),在武周和李唐政权更迭时并未受到明显影响;中央派来的道士(阮孝波),也未因政权变动而改变;纪念仪式的题刻,数十年来不断追刻在同一方碑石上,并未因李唐、武周政权的转换而改变。这些迹象会给地方社会尤其是普通民众一种印象:武周、李唐政权是连续的,二者并无对立和割裂。

中央派遣高道在泰山行道并在岱岳观碑上题刻,对地方社会传递出的政治信号,与当朝皇帝的旨意是相近的。中宗复位后,百官请削武氏王爵,中宗回复称:“伏以则天大圣皇帝,内辅外临,将五十载,在朕躬则为慈母,于士庶即是明君……周唐革命,盖为从权,子侄封王,国之常典。”肯定了武则天的君主地位,并认为“周唐革命”是从权之举。在神龙三年的《不许言中兴敕》中,中宗再次强调:“则天大圣皇后,思顾托之隆,审变通之数。忘己济物,从权御宇。四海由其率顺,万姓所以咸宁。唐周之号暂殊,社稷之祚斯永。”敕书认为李唐、武周除了国号暂时有别,统治则一脉相承,在权力来源和继承关系上,中宗公开承认武周政权的合法性。那么,奉皇帝旨意在地方开展道教活动的高道,必不能违背皇帝的意志,他们举办的道教仪式和题刻活动,在地方上宣示当朝皇帝权威的同时,也传达了李武政权之间的政治认同。

除岱岳观碑,奉仙观老君碑在李唐复国后也有追刻活动。景云二年(711年),此时距离天授三年的题刻活动已经过去近二十年,奉仙观老君碑再次被中央留意并于其上增刻新题记:

景云二年六月二十三日,皇帝敬凭太清观道士杨太希于名山所烧香供养……朕恭膺宝位,嗣守昌图。恐百姓之不安,虑八方之未泰。式陈香荐,用表深衷。实冀明灵,降兹休祉。所愿从今以后,浃寓常安。朕与男女六姻,永保如山之寿……

此时的皇帝为睿宗,他命道士杨太希于名山供养祈福。据现存石刻材料提示,此为系列活动,杨太希此年还在滏阳县境内的鼓山及泰山举行过类似活动并留下题刻。其中,在鼓山的投龙活动,据现存唐代石刻记载,有州县官及僧、道、百姓共五百余人参与,声势浩大。杨太希在泰山的题刻同样留在了岱岳观碑上,文字内容与上引奉仙观老君碑题记几乎一致。岱岳观碑上汇集了自显庆至贞元一百余年间高宗、武后、中宗、睿宗、玄宗、代宗、德宗等六帝一后统治时期的道教题刻二十余条,某种程度上可视之为大唐帝系的纪念碑。其中,与武则天有关的即有九条。这一时期的岱岳观碑,见证了武则天从逐渐掌权到建立武周的历史进程,也从侧面反映了李唐复国后中宗、睿宗兄弟对待武周政权的态度。

奉仙观老君碑也是如此。虽然老君碑上留下的题刻数量远不及岱岳观碑,皇家题刻持续的时间也远不如岱岳观碑长,但老君碑的几次镌刻时间都很关键。垂拱元年,在权力更迭之际,济源宗姓自发地以纪念高宗的名义造像立碑,在碑文中谄谀武则天,表达维持宗姓特权的诉求;天授三年,武周革命后大规模的道教祈福活动中,奉仙观成为五岳四渎之外活动最多的场所之一,济渎投龙活动的纪念文字被刻写在老君碑碑阴,武周政权与高宗的关系在此碑再度被联结;景云二年,在为国家和皇帝祈福的系列道教活动中,奉仙观再度成为重要的一站,记述行道缘由的题记追刻在天授题记的左侧。在武周政权建立前、后及李唐复国后的三个时间节点,分别完成了老君碑的三次重要刻写。高宗、武则天、睿宗这两个政权的三位皇帝的亲缘关系、权力传承和武周、李唐政权之间的政治认同,通过这种不断追刻的形式得以体现。

四、结 语

无论是洛阳附近的两所奉仙观,还是广布天下的白鹤观,其创建都与武周革命前后中央权力格局的变化密切相关。它们多数建立于高宗、武后权力交接之际,是在政策指导下建立的官方道观,体现了高宗的弘道遗志和武后对权力来源的宣示。这当中也有例外者,如阌乡奉仙观就是在武后尝试取代李唐时与地方反对力量博弈的产物。这些地方道观在创建之初的活动具有共性,即通过执行中央诏令、依托道教力量,表达地方政府的政治立场。地方道观的营造和道教碑刻的树立,是地方社会以官员为主导的地方社会力量和政治选择的具象体现。无论立碑抑或上言,亦不论合作还是反对,都是武周革命前后地方社会中不同身份人群对他们观察到的复杂政治形势做出的应对措施。这些举措因发生地在道观,或行为主体为道士,而被蒙上道教色彩,但其背后都有政治诉求。神龙年间,长子县地方官员和白鹤观道士们为武则天立碑祈福,表达了对武后执政的认同,显现出武周政权对地方社会影响的惯性。

因高宗之于武后执政合法性的重要意义以及道教活动的连续性,这些地方道观除了地方社会的自发活动,也会被中央注意到。奉皇帝诏敕于地方知名道教场所行道的高道们,和内官一起成为中央或者皇帝本人的代表,在地方社会开展斋醮、投龙等仪式。在地方民众眼中,他们的行为带有皇家色彩,他们的题刻活动成为中央意志的公开展示。或许他们题刻的地点和内容的选择,并非直接来源于皇帝授意,但他们使者的身份为其行为赋予了中央属性,在地方社会留下深刻的印记。不同政权和皇帝治下的题刻汇集一石,成为地方社会感知中央影响力和政治认同的物质载体。

作为官方道观,奉仙观、白鹤观等从建立之初,就与中央政策或皇帝本人联系紧密。因此,在武周政权结束后,它们仍能维持较高的社会地位,甚至在上层的重大活动中,得到皇帝的关注。开元时代,玄宗“幸怀州开元观及阌乡奉仙观,为王公万民所请,亦亲札二经,以大石对峙立之,一如太清之制”。在玄宗诏令天下树立御注道德经石幢的国家崇道活动中,阌乡奉仙观得预其流;开元、天宝之际,在玄宗支持的玉真公主于王屋山兴建的道教工程中,出现了济源奉仙观道士的身影;甚至到了宋代,济源奉仙观依旧知名,并获得宋真宗御赐碑的殊荣。唐前期于各地建立的白鹤观,在地方社会也同样拥有相应的影响力。玄宗即位后,潞州白鹤观道士宋大辨曾上言玄宗出任潞州别驾时的祥瑞事迹,被张说等中央朝官记录;宋代方志材料提示,庐山白鹤观和果州白鹤观在中宗朝被改建为龙兴观;夏竦所撰《台州天庆观三官堂记》则记载了台州白鹤观在玄宗朝被改额为“开元观”,到宋代又成为朝廷赐额的官方道观。通过改额,不断成为新政权下的官方道观序列中的一员,可见白鹤观在建立之初就具备官方属性。这些唐代的官方道观,虽经历多次政治事件甚至政权变动,但仍在地方社会中很有影响,成为当地重要的宗教场所。而伴随地方道观发生的重要活动而树立的道教石刻,展现了地方权力结构及权力与信仰的互动,见证了地方社会的政治选择和中央在地方宣示的政治理念。石刻作为记录载体,甚至比政权本身存续的时间更加久远,为后人了解特殊历史阶段的复杂社会面貌提供了一个较原始的片段。

(作者史正玉,系南开大学中国社会史研究中心暨历史学院助理研究员)