清朝时期,官兵军粮除小麦、青稞外,往往还需要羊肉等肉食作为补充。清政府规定:驻防官兵“绿旗兵丁照依月支十日粟米、十日麦面青稞炒面、十日羊只之例”。清政府在对新疆用兵的过程中,官兵所需羊只主要依赖由喀尔喀蒙古、甘肃等地采买。乾隆年间,清政府统一新疆后,开始在新疆特别是北疆部署驻防力量,到乾隆二十六年(1761年)九月,新疆各城“共驻马兵三千一百余名,绿营兵近一万二千名”。然而,清政府统一新疆之初,新疆各地官兵所需的羊只主要由内地采买和通过哈萨克贸易获取。但依赖内地采买和哈萨克贸易获取羊只也存在明显问题:一是采买价格昂贵。如乾隆二十六年(1761年),清政府由宁夏等地采买羊只,每只需银三四两不等,而同一年,布鲁特之齐里克齐等赶至乌什售卖的羊只,每只羊价格为“二两五钱”。二是采买地距新疆各地路途遥远,长途解送风险较大。如乾隆二十六年(1761年),清政府由西宁府采买羊1600只,送往辟展。由于千总张学文对道路情况不熟悉,“将羊只带至刺玫荆棘等盐碱之地”,导致羊只生癣,倒毙严重,“自哈密启程,由台站行走,四站后倒毙三十三只,六站取捷径,行走两个月行抵辟展,倒毙六百余只”。三是由内地采买容易出现供给不足的情况。由于内地采买羊只耗时耗力,且无法及时根据驻防官兵的需求进行灵活调整,供需匹配存在时滞性。新疆自古就以牧业为主,水草肥美,伊犁、塔尔巴哈台、乌鲁木齐等地是重要的牧羊业基地,在此背景下,为保证驻防官兵的羊只供应,清政府开始着手构建羊只供应体系,一面通过与哈萨克贸易、由内地调取等方式获取羊只,一面积极发展官营牧羊业,在伊犁、塔尔巴哈台等地设立官方牧厂,将羊只交由放牧经验丰富的厄鲁特、察哈尔官兵牧放,孳生羊只。

羊肉作为官兵肉食的主要来源,是清代军粮的重要组成部分。然而对于这一问题,学界一直以来关注甚少。笔者以档案《清代西迁新疆察哈尔蒙古满文档案全译》为中心,结合新疆各地的方志文献,系统分析乾嘉道时期新疆官营牧羊厂的建立、发展及成效等问题,以期加深相关研究。

一、乾嘉道年间伊犁牧羊厂的经营与发展

伊犁草茂泉甘,乾隆二十五年(1760年),清政府开始在伊犁发展牧政,相继设立马、驼、牛、羊厂。乾隆二十六年(1761年),清政府陆续由巴里坤、乌里雅苏台等处运来孳生羊87435只。同年,阿桂奏请在伊犁设立羊厂,羊厂分为孳生与备差之厂。为方便管理,清政府设立了一系列的管理与均齐考核制度,“羊一年一均齐,羊十而孳三。取孳之后,则归入备差厂”。这套均齐制度后续被各地牧厂采用。伊犁官方牧羊厂的兴起成为乾隆朝新疆官营牧羊业发展的前奏。

伊犁的官方牧羊厂主要依赖索伦、察哈尔、厄鲁特、锡伯等四大游牧营放牧孳生。其中,索伦游牧营主要聚集在霍尔果斯、拱宸城北一带。察哈尔游牧营聚集在博尔塔拉,分左、右两翼。首批移驻伊犁的察哈尔官兵于乾隆二十七年(1762年)三月二十日起程,乾隆二十八年(1763年)四月十五日抵达伊犁,编为左翼昂吉。第二批又分两队,合计1000名官兵,前队于乾隆二十八年(1763年)四月初九起程,乾隆二十九年(1764年)三月初二抵达博尔塔拉,后队于乾隆二十八年(1763年)四月二十五日起程,乾隆二十九年(1764年)三月三十日到达博尔塔拉,此1000名察哈尔兵丁被编为右翼。厄鲁特游牧营分布在哈什河东一带,最初为六牛录,乾隆二十八年(1763年),清政府又在右翼厄鲁特增添两牛录,整编为八牛录称为八旗,以左翼为上三旗,右翼为下五旗。锡伯游牧营分布在伊犁河南一带。

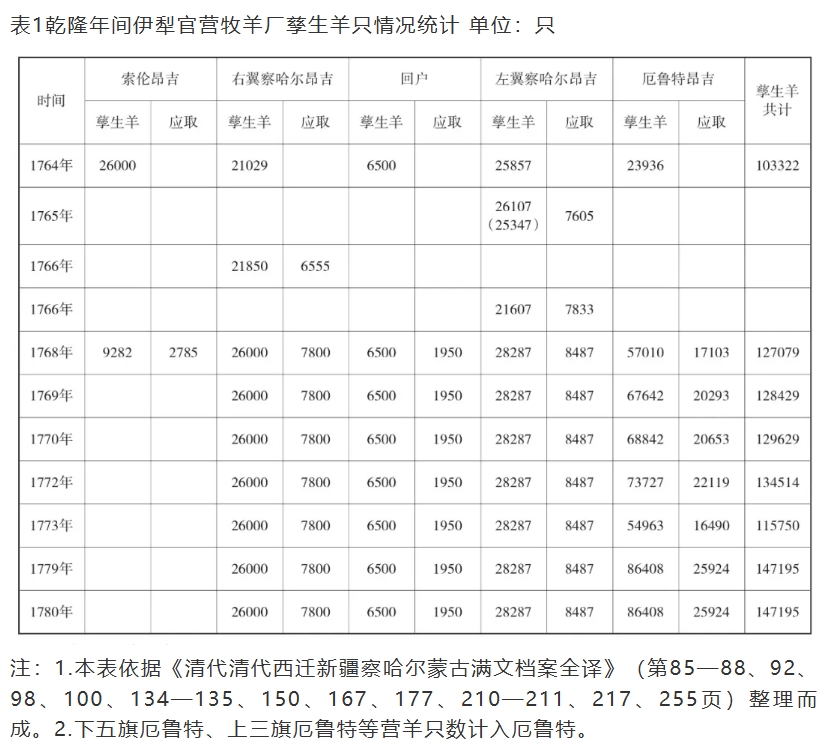

乾隆二十七年(1762年),清政府将移驻伊犁的800名察哈尔、厄鲁特兵与本地现有食钱粮及尚未食钱粮的官兵合并,共计1680余名,编为12牛录,每牛录设佐领一员、骁骑校一员、领催四员,由其分领自乌里雅苏台解来的孳生羊以及由永宁负责在巴里坤贸易处采买的母羊,以上合计孳生羊六七万只,每户大约可以得三四十只羊。乾隆二十八年(1763年),清政府命黑龙江将军、察哈尔都统,从索伦、察哈尔兵丁内选其情愿携眷迁往伊犁者,索伦1000名,察哈尔1000名,均作为披甲,携眷迁往伊犁,孳生羊只。为扩大伊犁官方牧羊厂的规模,清政府不断购买孳生羊只。乾隆二十八年至三十七年(1763—1772年),清政府又通过口食羊内挑选和哈萨克贸易共获得孳生羊53260只。到乾隆二十九年(1764年),伊犁牧业已初具规模。索伦、察哈尔、厄鲁特各昂吉和维吾尔族农户等牧放孳生羊的规模已达103322只,包括索伦昂吉牧放孳生羊26000只,右翼察哈尔昂吉现在牧放孳生羊21029只,维吾尔族农户牧放孳生羊共6500只,左翼察哈尔昂吉牧放孳生羊共25857只,厄鲁特昂吉牧放孳生羊共23936只。其中,左翼察哈尔昂吉牧放孳生羊,包括乾隆二十八年(1763年)五月间收到牧放孳生羊21000只,乾隆二十九年(1764年)正月间收到孳生羊4347只;厄鲁特昂吉牧放孳生羊,包括乾隆二十六年(1761年)十一月间收到孳生羊10610只,乾隆二十七年(1762年)九月间收到孳生羊1500只,乾隆二十八年(1763年)五月间收到孳生羊9200只。此后,伊犁官方牧羊厂基本确定下来,每岁取孳羊羔42211只。

乾隆二十九年至四十五年(1764—1780年)是伊犁官方牧羊厂继续扩张的阶段。如表1所示,此期间,伊犁官牧厂的羊只规模由103322只增加到147195只,增长率为42.5%。随着官方牧厂规模不断扩大,为有效监督牧厂发展,乾隆三十八年(1773年),伊犁将军伊勒图提议由伊犁将军定期巡查牧厂,清政府采纳其建议。此后,伊犁官方牧羊厂逐步形成了一套系统的官牧巡查制度。到乾隆五十三年(1788年),伊犁的厄鲁特、察哈尔二营及诸维吾尔族农户牧放取孳生羊规模已达14万余只,除去每年收取44000余只羊羔抵作官兵口粮外,加上历年采买的哈萨克羊只,共积存20余万只。不过,由于按年取孳羊只,不少羊并未长成。为此,乾隆五十三年(1788年),伊犁将军保宁以“按年所取察哈尔、厄鲁特孳生羊羔将至一岁,不堪搭放官兵口食”为由,奏请设立新厂,牧放购买的哈萨克大羊,以备搭放。乾隆五十四年(1789年)、五十五年(1790年)、五十八年(1783年),新厂共代察哈尔、厄鲁特官方牧羊厂支放大羊138070只。此后,伊犁的官方牧羊厂进入稳定发展期,据《新疆图志》记载:乾隆五十四年至嘉庆二十一年(1789—1816年),伊犁官方牧羊厂的规模达14余万只,此数尚不包括新厂所牧放的哈萨克大羊的数量。到嘉庆十三年(1808年)七月,伊犁“另厂牧放购买哈萨克大羊一万六千八百六十五只”。嘉庆二十一年(1816年)六月底,除拨补各处应用外,伊犁现存羊共9278只,包括察哈尔左翼牧放羊1485只、厄鲁特下五旗牧放羊1943只、维吾尔族农户牧放羊5850只。

关于道光年间伊犁官方牧羊厂的具体状况,文献中并无确切数据保留下来,《新疆图志》记载:“道光以后无考。”据笔者分析,这一时期伊犁官方牧羊厂基本处于平稳发展状态,在此期间,伊犁将军仍于每年春季正常巡查牧厂,并按时上报牧厂情况,并多次奏请奖赏官兵。如道光三年(1823年)六月,伊犁将军庆祥奏:“各项牲畜均皆足数,腰亦肥壮,估算其膘分,平均在三分以上,倒毙分数未逾定额,与奖励之例符合。”又如道光二十六年(1846年),伊犁参赞大臣奕山奏:“各项牲畜数目皆足,膘分亦好,平均估算,均在三分以上,倒毙分数未逾定额,与奖励之例相符。”

二、乾嘉道年间塔尔巴哈台牧羊厂的经营

塔尔巴哈台位于厄鲁特西北边界,与俄罗斯、哈萨克相距甚近,承担着设卡巡边、征收哈萨克赋税、看护哈萨克贸易等重要任务。为保卫边疆并防范哈萨克越界游牧,乾隆二十九年(1764年),伊犁将军明瑞奏请将乌鲁木齐、库尔喀喇乌苏的察哈尔、厄鲁特官兵移驻塔尔巴哈台,并分给其牛羊。同时,将移驻过来的察哈尔、厄鲁特官兵编设牛录,设立察哈尔总管佐领、骁骑校管束,厄鲁特总管佐领、骁骑校、领催、披甲等职务,以便于有效管理。但乾隆皇帝并未同意明瑞的请求,塔尔巴哈台建立官方牧羊厂一事一直被搁置。

清政府虽并未准许在塔尔巴哈台设立官方牧羊厂,但塔尔巴哈台参赞大臣一直重视当地孳生羊的问题,将羊只交由察哈尔、厄鲁特牧放。乾隆三十年(1765年)时,塔尔巴哈台共交给察哈尔、厄鲁特孳生羊14891只。到乾隆三十一年(1766年),共有孳生羊16000只。到乾隆三十三年(1768年),塔尔巴哈台共交给察哈尔、厄鲁特孳生羊只数18000只。其中,乾隆三十三年(1768年)之前,陆续交给其大羊16000只,乾隆三十三年(1768年)三月至八月,清政府又下令从哈萨克交易羊中挑取母羊1800只、公羊200只,共计2000只。乾隆三十七年(1772年),清政府由达里冈爱牧场调取羊67214只,除给渥巴锡、土尔扈特43682只外,剩余羊23852只均交由“巴尔鲁克游牧察哈尔、厄鲁特等牧放”。乾隆三十九年(1774年),塔尔巴哈台参赞大臣庆桂奏明,将陆续购买哈萨克牲畜内挑出儿骒马600匹、牡乳牛200只、公母羊3000只,交本处察哈尔一佐领、厄鲁特二佐领,设立牧群,“立厂牧放孳生”,每10只羊取孳3只。至此,清政府正式在塔尔巴哈台设立孳生羊厂,同年,清政府又于乌鲁木齐调孳生羊23764只,分给塔尔巴哈台“斋尔之厄鲁特等牧放”。

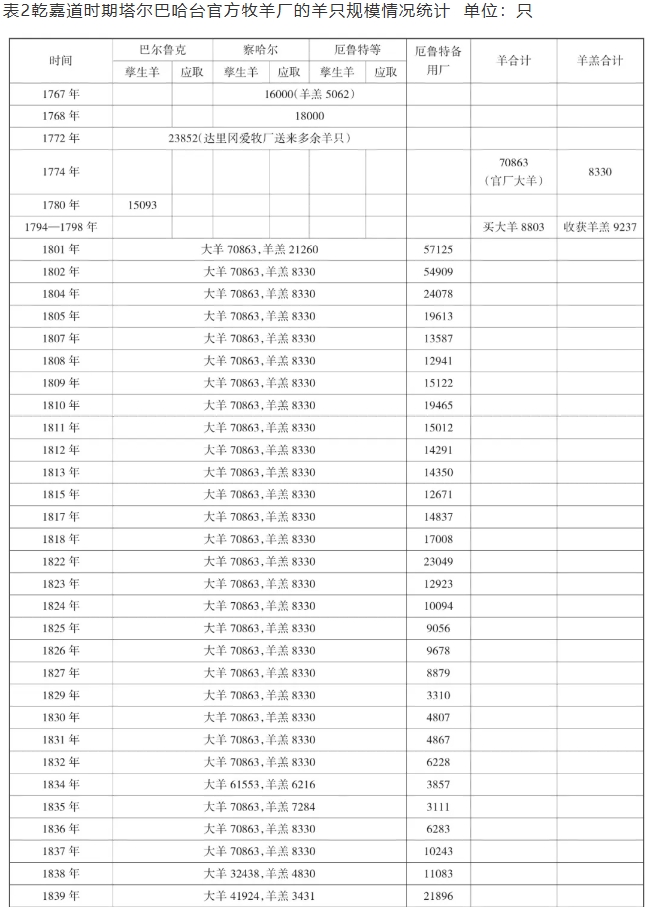

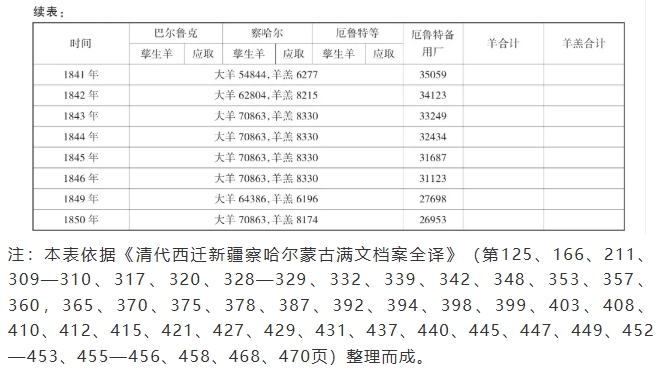

塔尔巴哈台官方牧羊厂建立之初,共有大羊70863只、羊羔8330只。由于当时巴尔鲁克游牧察哈尔、厄鲁特都没有孳生牲畜,清政府下令从哈萨克购买的牲畜内,拣选马600匹、牛300只、羊3000只,分给察哈尔、厄鲁特三牛录牧放孳生。乾隆四十二年(1777年),乌鲁木齐都统索诺穆策凌会同伊犁将军伊勒图奏请将乌鲁木齐厄鲁特1000户分作四佐领,携带公母羊66863只,移驻塔尔巴哈台所属雅尔地方牧放。乾隆四十三年(1778年),清政府又从哈萨克贸易中购换羊1000只,交察哈尔、厄鲁特等七佐领,牧放孳生,照例取孳。这样一来,塔尔巴哈台孳生羊厂,每年取羊羔21260只,同时,每年八月间解送乌鲁木齐官兵口食羊羔20060只,其余羊羔1200只,拨入备用厂内牧放备用。此后,塔尔巴哈台的官方牧羊厂规模不断扩大。

如表2所示,为乾嘉道时期塔尔巴哈台官方牧羊厂的羊只规模变化情况。由表2可知,嘉庆、道光年间,塔尔巴哈台官方牧羊厂的规模总体趋于稳定,变化不大。其中,嘉庆七年到道光十七年(1802—1837年)共计36年间,巴尔鲁克、察哈尔和厄鲁特等官牧厂孳生大羊基本稳定在70863只,羊羔在8330只,备用厂的数量虽不稳定,但大多都在10000至20000之间浮动,只是在道光初年呈现明显下降态势。笔者分析,道光初年备用厂羊只数量的显著下降,可能与清政府平定张格尔叛乱中北疆积极调拨军粮有关。值得注意的是,嘉庆六年至七年(1801—1802年),塔尔巴哈台备用厂羊只规模达50000余只,这与塔尔巴哈台官方牧羊厂的迅速发展密切相关。道光十八年至二十二年(1838—1842年),塔尔巴哈台官方羊厂的规模有过短暂下降,之后又逐步回升。

与此同时,道光年间,塔尔巴哈台的官方牧羊厂结构发生调整,牧放羊只主要集中在厄鲁特官牧厂。此期间,厄鲁特官牧厂每年牧放孳生大羊规模一般在68063只,羊羔在7730只,而察哈尔官牧厂每年牧放孶生大羊规模为2000只,羊羔600只,两官厂牧放规模差距逐步拉大。从备用厂的规模来看,道光三年至十五年(1823—1835年)呈下降趋势,并在道光十五年(1835年)达到最低值,只剩3111只,道光十六年(1836年)开始逐步回升,到道光二十一年(1841年)达到35000余只,随后基本稳定在30000只左右。

总体来看,嘉道年间,塔尔巴哈台官方牧羊总体发展趋于稳定。为进一步加强对塔尔巴哈台官方牧羊厂的管理,嘉庆九年(1804年),塔尔巴哈台参赞大臣兴肇以官员不敷调遣为由,奏请依照伊犁各营奏定之例,增设一个察哈尔佐领下、六个厄鲁特佐领下六品空蓝翎四名。不久,嘉庆皇帝谕:“塔尔巴哈台察哈尔、厄鲁特官员少,而官差多,游牧官员不敷调遣,相应著照兴肇等所奏,赏给彼处察哈尔牛录牛录空蓝翎一缺、六个厄鲁特牛录空蓝翎三缺,均赏空六品蓝翎顶戴。”同时,从嘉庆年间开始,清政府对官方牧羊厂的管理愈发精细,塔尔巴哈台参赞大臣每年都会巡查羊只膘分、倒毙情况,并上报官方牧羊厂的规模等。

三、乾嘉道年间清政府对北部官方牧羊厂的经营与管理

乾隆年间,清政府统一新疆后,为保证驻防官兵的羊只支给和节省内地采买的负担,十分重视新疆的畜牧业发展,积极在新疆各地特别是北疆地区发展官营牧羊业。自乾隆二十四年(1759年)后,清政府先后在伊犁、塔尔巴哈台、乌鲁木齐等地设立官方牧羊厂。官方牧羊厂建立后,面对母羊数量有限、牧放人员不足、羊只孳生日期混乱等众多问题,清政府不断建立和完善相关经营与管理制度,并最终形成一套包括官营牧放人员管理、羊只孳生取孳管理、定期巡查制度在内的官营牧羊业管理制度。

其一,孳生母羊的解决方法。清政府统一新疆之初,即意识到孳生羊只的重要性。为此,清政府在采买羊只的过程中特别注意采买母羊。乾隆二十五年(1760年),陕甘总督杨应琚开始采买母羊,准备官营牧羊厂的筹办事宜。为此,乾隆皇帝谕:收买羊只,将母羊亦多收买,以之孳生更妥。然而,在实际采买的过程中,蒙古商人以“母羊堪藉孳生”为由,很少出售母羊。因此,实际采买的母羊数量有限,“今本处前后共买羊八千余只,内止母羊四百余只,洵系不足孳生”。为此,杨应琚奏请由辟展牧放羊只和巴里坤买获羊只内调拨:“臣悉心筹酌,请将辟展一带现在留牧前项羊四万余只之内,应将抚臣吴达善买运母羊三千五百只,暨此外尚有母羊若干只,悉令查明数目,俟明春青草发生时,将应解乌鲁木齐、伊犁羊二万只,先尽母羊拨解不敷之数再拨羝羊,庶到彼,即可配搭成群牧放孳生矣。至巴里坤现在买获羝羊、母羊共八千余只,明春即须解赴乌鲁木齐。”

与此同时,清政府积极由哈萨克处购买母羊。如乾隆二十八年(1763年),清政府由哈萨克处“易获哈萨克母羊二百只”,交给察哈尔、厄鲁特牧放。此外,清政府还从应解各处羊只内挑选母羊,以备孳生,如乾隆二十五年(1760年)十二月,杨应琚奏请:“将应解乌鲁木齐、伊犁羊只先尽母羊拨解孳生。”通过上述措施,基本解决了官营牧羊厂的母羊来源问题,为官营牧羊业的发展奠定了基础。

其二,牧放人员的管理。清政府统一新疆后,为保障新疆官营牧羊业的发展,清政府选择善于牧放的厄鲁特、察哈尔等部落的兵丁进行牧放。由于新疆察哈尔官兵数量有限,乾隆二十七年(1762年),清政府制定了察哈尔官兵携眷西迁的战略计划,将部分察哈尔官兵迁入伊犁、塔尔巴哈台等地,并为其提供行装银、盐菜银与牲口,同时,为其分配田地、农具、种子等。此外,根据职衔分配给相应的羊只数量,由其负责牧放、孳生羊只。据乾隆二十八年(1763年)伊犁将军明瑞奏,分给察哈尔、厄鲁特两昂吉总管每人159只,副总管每人100只、佐领每人75只,骁骑校每人50只;察哈尔兵及厄鲁特有妻室之人每名25只。同时,清政府规定:“本羊永不倒毙,每年每羊十只取孳三只。”为保障移驻索伦、察哈尔及厄鲁特官兵的生计问题,除耕种地亩外,“尚可牧养相继繁殖之牲畜,食其乳计,衣其倒毙牲畜皮张,每年交纳官牛羊外,年最好时,又有剩余牛羊”。

为有效管理牧放人员,清政府将承担牧放羊只的察哈尔、厄鲁特兵划分成若干昂吉(清政府新疆驻防守兵的一级组织)进行管理,在每一个昂吉下面又设若干牛录。察哈尔官兵迁徙之初,清政府即按照昂吉编设,察哈尔兵每900名为一昂吉,厄鲁特兵每1000名为一昂吉。每昂吉设总管一员、副总管一员、佐领六员、骁骑校六员管束;每牛录各设领催四名。同时,将索伦、锡伯、察哈尔官兵,按照厄鲁特之例,编设牛录,以200户为一牛录,每部设六牛录。到乾隆中期,随着察哈尔、厄鲁特部人员的不断增加和伊犁官营牧羊厂规模的持续扩大,六牛录官员管束游牧人员明显不足。乾隆三十二年(1767年),清政府又在原先各部落基础上增设牛录,改建八旗,授予旗纛。据明瑞奏:“锡伯、索伦、察哈尔等三部,亦同厄鲁特部,请增添二牛录,俱整编为八牛录,以为八旗。”得到清政府的准许,并授予旗纛。此后,察哈尔等营基本按照右翼察哈尔、左翼察哈尔、下五旗厄鲁特、上三旗厄鲁特等分类奏报相关孳生情况。此次改革也基本奠定了清代新疆官营牧羊厂的管理模式,此后伊犁官营牧羊业进入迅速发展阶段,孳生羊只数量迅速增长。

其三,官方牧羊厂的管理。清代新疆官方牧羊厂除设孳生厂外,还建有备用厂,其中,孳生厂当年所孳生的羊只一般仍交由察哈尔、厄鲁特等部让其随大羊牧放,等来年足岁,将其孳生羊只撤出孳生厂,放入备用厂备用。备用厂承担着搭放官兵口食的重要职责,其羊只来源除包括哈萨克贸易外,还包括孳生羊厂。

为有效管理牧羊厂,清政府十分重视管理人员的配置,并设置包括领队大臣、总管、佐领、骁骑校、委官、笔帖式、领催等在内的管理人员,其中,各营领队大臣负责巡查交与各昂吉牧养的所有孳生、备用牲畜等事宜;总管作为官牧厂的直接负责人,负责营内众人的生计、官厂牧群经营,以及处理兵丁私自牧放牲畜等项事宜;佐领负责办理各自牛录孳生牲畜情况及兵丁生计事宜;笔帖式负责每月核查、销算、缮写各项牲畜数目等事宜;领催主要协助官员办事当差,负责牧放官厂牲畜、看护哈萨克、往来解送牲畜及屯田等事宜;委官负责巡查边界。当然,官方牧羊厂的官员并非一成不变,如乾隆五十三年(1788年),由于“每月核查、销算、缮写各项牲畜数目等事,较前均成倍增加,各该营之一名笔帖式实难掌管周全”,清政府下令在察哈尔、厄鲁特营分别增设委笔帖式、委领催。

乾隆年间,清政府在伊犁建立官营牧羊厂之初,即要求定期奏报羊只孳生情况。“各营牧放孳生羊只,每年至理应取孳之月份,即将收过孳生羊数目、除咨行报部外,至年终汇奏一次。”同时,为有效监管官营畜牧业发展,清政府还建立了官牧巡查制度。乾隆三十八年(1773年)十月,伊勒图奏请:“每年返青时节,将军亲往查看一次。将军若无闲暇,特派领队大臣前往查看一次。查看后,务必据实禀报,由将军核实奏闻。”此后,新疆官营牧羊厂基本沿用这一制度,由将军或参赞大臣与领队大臣每年春季前往察哈尔、厄鲁特等官方牧羊厂逐一检查,查看羊只数目、烙印、膘分是否达标,并将各项牲畜数目通过汉字清单上报中央。

为保障官营牧羊业的健康发展,确保牲畜倒毙数量控制在一定范围,乾隆四十一年(1776年)六月,伊犁将军索诺木策凌制定察哈尔等营牧放官厂牲畜官兵奖惩条例,此项条例分为三个等级:“牲畜数目并无短缺,膘分数目平均计算,皆超过三分以上,将领队大臣、官员等交部分别议叙,兵丁记名诠选;牲畜数目并无短缺,膘分在三分以下,无庸议;倒毙牲畜数目超过定例,又欠膘分,将多余倒毙马匹,照原定条例,责成该领队大臣、总管、副总管、牧厂官兵赔补外,仍将官员参奏议罪,兵丁从重惩处,以儆效尤。”

其四,羊只孳生、取孳方面的管理。新疆官营牧羊厂建立之初,羊只孳生,每羊十只每年取孳三只,但各牧厂、各昂吉取孳日期并不相同,这也导致管理十分繁杂。乾隆二十九年(1764年),伊犁将军明瑞奏请统一察哈尔等昂吉牧放孳生羊只取孳期限:“若不画一定限,将来仍致纷烦。请嗣后各昂吉如有陆续孳生羊只,于该昂吉取孳月份以后两月内发交者,均归当年取孳月份起限;两月以后发交者,均归次年取孳月份起限扣限取孳。”不久,清政府下令,从乾隆三十年(1765年)开始,索伦昂吉和右翼察哈尔昂吉于每年正月取孳;回户于每年十月取孳;左翼察哈尔昂吉于四月取孳;厄鲁特昂吉于六月取孳。此后,各昂吉取孳期限固定下来,每年固定一次,这样“明白简便易于稽核,既有裨益孳生,且可防杜敝窦”。

需要说明的是,按期按量取孳的同时,也需要考虑羊只是否长成的问题。清政府统一新疆之初,伊犁官兵所需的羊只,“自四月至九月间,搭入官兵应领六个月口粮中分发”。而此项羊只均为羊厂上一年度所孳生,不满周年,体小膘瘦,即于次年四月开始逐月搭放。伊犁官兵在分到羊只后,“竟以一、二钱银卖给商民,再买粮食用”。为此,乾隆三十七年(1772年),清政府下令:“将明年一年所收孳羊暂停发放,均发放仓存粮石及易获哈萨克羊只。自后年始,照例逐年发放所收孳羊。”到嘉庆初年,伊犁官营牧羊业又出现类似状况,“每年察哈尔、厄鲁特辛辛苦苦,甚为顽强交纳之羊,体小而不能食用者多”。为此,嘉庆八年(1803年),察哈尔、厄鲁特两营兵丁奏请:“每年皆情愿替每羊交纳银三钱,以期休养生息。”嘉庆九年(1804年)三月,清政府准许察哈尔、厄鲁特二营兵丁的请求,每羊交纳银三钱,使牧羊厂能够休养生息。

伊犁及塔尔巴哈台官营牧羊厂的设立对新疆牧羊业的发展以及边防后勤保障体系具有重要意义。伊犁和塔尔巴哈台官营牧羊厂自建立以来,清政府依据各厂牧放情况和人员规模,多次对官营牧羊厂的经营制度和巡查制度进行调整。经营制度方面,为满足羊只牧放需求,清政府于官营牧羊厂设立前期对牧放人员进行规划,移驻察哈尔、厄鲁特等官兵进行牧放。为更好解决边防官兵的口食搭放问题,清政府适时增设新牧厂,并根据各营牧放经验调整牧放规模。巡查方面,各牧羊厂在发展过程中逐渐形成一套系统的官牧巡查制度。伊犁将军、参赞大臣等管理人员定期对官营牧羊厂进行巡视,查验羊只膘分和健康情况,按区域对各厂牧放规模进行上报,以保证官营牧羊厂的持续健康发展。

清政府通过改进官营牧羊厂的管理、经营、巡查制度,有效促进了新疆北部官营牧羊业发展,使伊犁、塔尔巴哈台等地的牧厂每年都能提供足额的孳生羊只。乾隆五十四(1789年)、五十五(1790年)、五十八(1793年)等年,伊犁察哈尔、厄鲁特两营官兵共搭放哈萨克大羊86343只,平均每年搭放大羊28781只。彼时仅伊犁牧羊厂每年就可孳生44000余只羊羔。由此可以看出,新疆北部官营牧羊厂的设立,极大程度上实现了新疆地区羊只自给,对边防保障体系的构建具有重要意义。

四、余论

乾隆年间,清政府统一新疆后,为保证新疆驻防官兵的肉食供应,积极在新疆各地特别是北疆的伊犁、塔尔巴哈台等地发展官营牧羊业。在此过程中,清政府采取包括积极采买调拨孳生母羊、调拨专业牧放人员、建立和完善官营牧羊厂管理制度、明确羊只孳生取孳条例在内的一系列措施,这些措施基本奠定了新疆后续官营牧羊业的发展格局。乾嘉道年间,新疆官营牧羊业呈现先迅速增长后稳定发展的趋势。乾隆年间,清政府统一新疆之初,通过由哈萨克贸易购买、内地采买调拨等途径发展官营牧羊业,积极探索构建新疆驻防官兵羊只供应体系。在此过程中,清政府积极调用擅长放牧的厄鲁特、察哈尔官兵进行放牧,正如《新疆图志》所载:“乾隆二十年后,将军明瑞、伊勒图等先后奏准将锡伯、索伦营孳生马匹、牛、羊陆续撤出,故嘉、道以来,专归察哈尔、厄鲁特、沙毕纳尔等各蒙部分领牧放。”可以说,清代新疆官营牧羊业的发展,正是得益于此。此后,新疆官营牧羊业迅速发展。乾隆中后期至嘉庆年间,随着新疆驻防官兵数量及其羊只需求数量的逐步稳定,新疆官方牧羊厂的规模总体趋于稳定,变动幅度基本不大。道光年间,塔尔巴哈台官方牧羊厂依旧保持和嘉庆年间一样的规模,而备用厂的规模在道光后期出现一定程度的扩张。

随着官营牧羊厂的设置和厄鲁特、察哈尔兵丁孳生羊只制度的确立,新疆羊只供应体系逐步由依赖采买、内地调拨向自给自足方向转变,新疆驻防官兵所需的羊只问题基本得到解决。到嘉庆年间,伊犁八旗官兵所需的羊只由“伊犁所属之察哈尔、额鲁特等牧放滋生之羊,作为该处满洲官兵口粮”;乌鲁木齐八旗官兵所需的羊只,也有部分由塔尔巴哈台调拨,“塔尔巴哈台所属之额鲁特官兵等牧放滋生羊只内,向于每年照原定数目,拨出羊二万零八十只,解送乌鲁木齐,作为满洲官兵口粮”。甚至随着伊犁、塔尔巴哈台官方牧羊厂的迅速发展,新疆驻防官兵羊只供给逐渐出现盈余状况,如乾隆四十六年(1781年),塔尔巴哈台参赞大臣惠龄上奏时提到,官厂牛、羊积聚过多,每只羊定价银五钱至七钱由官兵、商民请买。乾隆五十九年(1794年),塔尔巴哈台参赞大臣伍弥乌逊上奏指出,官厂牛、羊仍积聚甚多,奏请酌量减价售卖羊只,定价四钱至六钱。

总体来看,乾嘉道年间,新疆官营牧羊业的稳定发展是清政府统一新疆后治疆方略在经济领域的继续探索和实践,驻防官兵的羊只供给有了基本保障,新疆畜牧业的发展得以推动,也促使新疆官牧制度化和体系化的形成。新疆官牧制度化和体系化的形成,带动新疆整体官营畜牧业乃至民营畜牧业的发展,呈现出新疆畜牧业整体繁盛的局面,一定程度保障了新疆的官民生活,为稳定新疆的军政局势提供助力,从而有力维护新疆地区的稳定。同时,以经济为纽带,加强新疆各地区之间的联系,促进新疆地区各民族之间的交往交流交融;以官牧制度为保障,构建起较为系统的新疆军粮供应体系,确保新疆军粮供应的综合保障能力,维护边疆地区的稳定态势。

(作者刘锦增,系山西大学晋商学研究所、经济与管理学院副教授;袁润龙,系山西大学经济与管理学院硕士研究生)