作为一种新型知识传播媒介,报纸杂志在近代中国的兴起,实有重要影响,康有为言:“昔之学,尊古而守旧,故其学在读书;今之学,贵通今而知新,故其学贵阅报。”这道出了近代报刊在新旧学问转型中发挥的作用。相较晚清而言,中国学术界在20世纪二三十年代创办的报刊种类更为多样,内涉政治、经济、文化、法律、史学、地理等多个面相,而其中尤“以史学刊物为最多”。“中研院”历史语言研究所创办的《历史语言研究所集刊》(以下简称《集刊》)是其时最具影响力的学术期刊之一,与《国学季刊》《清华学报》《燕京学报》并称“四大学术刊物”,“代表着当时学术研究的最高水准,享有很高的学术声誉。其刊载的史学研究论文亦应标志着当时史学研究的最高水平”。《集刊》是史语所众多出版物之一种,有学者评价说:“如果要了解中国现代人文学术的发生、发展,尤其是历史学、考古学、语言学等学科的发展,《中研院历史语言研究所集刊》不可绕过……该刊依托于‘中研院’历史语言研究所,曾是陈寅恪、李济等学术大师的重要成果的首发之地,积累了崇高的学术声誉。”检视学术界关于《集刊》与民国史学关系的讨论,主要偏重于对《集刊》的介绍、《集刊》与其他学术刊物的关联、《集刊》所体现的史语所学人之史料观与治史方法等方面。然而,对于《集刊》在更新史学观念、反映现代学术机构与学人之互动、培养史学人才、加强中外学术交流、推进民国史学现代化等方面起到的作用,所论不多,仍有探讨的空间。

《集刊》自1928年发行第一本第一分,至今已有九十余年的出版历程。《集刊》的出版与史语所的播迁同频共振。随着1948年底史语所迁往台湾,《集刊》的发行亦由中国大陆转入中国台湾地区,之后《集刊》的作者群体、受众范围以及学术影响都较之前发生了很大的变化。因此,本文讨论的时限和对象主要集中在1928—1948年间史语所发行的《集刊》。在此期间,史语所还曾出版《集刊》外编三种,分别为《庆祝蔡元培先生六十五岁论文集》(1933—1935年出版,以下简称“《论文集》”)、《史料与史学》(1944—1945年出版)和《六同别录》(1945—1946年出版)。《集刊》外编之三种,与《集刊》表达了同样的著述旨趣。由于受到抗战的影响,《史料与史学》和《六同别录》当时采用石印出版,刊校未精,流通亦鲜。于是1948年史语所将刊发在《六同别录》中的论文重排为《集刊》第十三本及第十四本、《史料与史学》中的论文重排为《集刊》第十五本出版,故而本文不再将《六同别录》《史料与史学》列为考察对象,而主要以史语所在中国大陆时期印发的《集刊》和《论文集》作为研讨文本,由此观照这份学术期刊在民国史学演进脉络中展现的特点以及扮演的角色。

一、《集刊》的学术风格

民国史学界的版图,颇为驳杂:一方面传统的旧学体系仍以惯性的力量蹒跚前行,另一方面西方的新学知识则被源源不断地引介进来,新旧中西间不同的学问在同一时空背景下相互交织、碰撞,共绘了民国史学复杂的景象。出版于此时的《集刊》,浸染了时代的印迹,反映了中西学问并用、旧学新知更替的学术特色。

1.融合西方学术理念研治中国史

近代以降,引入西方史学理论为中国史学谋求新发展,一直是有志之士挽救中国旧史学界的不二法门。众所周知,梁启超留日、留欧受到西方新学影响,从而将其新见熔铸于个人著述之中,在许多问题的研究上开风气之先。这种学风从新会梁任公之后,屡有学者秉持,其中《集刊》发表的史学成果便反映了当时学术研究的这一风尚。

作为《集刊》的创办者,傅斯年在这份刊物上发表了《论所谓五等爵》《大东小东说》《姜原》《夷夏东西说》《周东封与殷遗民》等多篇名文,何兹全盛誉傅斯年的这些文章“篇篇都有精意,篇篇都有创见,篇篇都是有突破性、创始性的第一流的好文章”。观照这些文章所论,虽为中国上古史问题,但研究的视角却不同程度地受到西方历史或学术理念的触发。譬如,傅斯年在英国留学时期,“见英国爵虽五等而非一源,因而疑心中国之五等爵也有参差”,留学德国之后,发现“德国爵亦非一源”,在此认识的基础上,他撰写了《论所谓五等爵》。《大东小东说》一文言及他受到欧洲历史的启发:“大小之别,每分先后。罗马人名希腊本土曰哥里西,而名其西向之殖民地一大区域曰大哥里西(Magna Grecia)。名今法兰西西境曰不列颠,而名其渡海之大岛曰大不列颠(Magna Britannia)。则后来居上,人情之常。小东在先,大东在后,亦固其宜。”相较于将西方历史与中国历史进行类比研究,傅斯年更为重视融合西方“种族—文化”观念,并以此为切口疏通中国上古史中的轇轕。他在《周东封与殷遗民》中说道:“西罗马之亡,帝国旧土分为若干蛮族封建之国。然遗民之数远多于新来之人,故经千余年之紊乱,各地人民以方言之别而成分化,其居意大利、法兰西、西班牙半岛、意大利西南部二大岛以及多瑙河北岸,今罗马尼亚国者,仍成拉丁民族,未尝为日耳曼人改其文化的、语言的、民族的系统。地中海南岸,若非因亚拉伯人努力其宗教之故,恐至今仍在拉丁范围中。遗民之不以封建改其民族性也如是。”在《夷夏东西说》一文中,傅斯年除了重视以种族视角考察夷夏关系的演变外,又从地理的维度提出中国上古三代分为东、西两个不同系统的观点。在傅斯年之前,除了王国维之外,鲜有中国学者从“地理”角度对中国上古史进行探讨。这种融汇新知的学术见解,与英国史家巴克尔在《英国文明史》中所倡导的地理史观有很大关联。和傅斯年同时留学德国的陈寅恪,不约而同地受到德国“种族—文化”治史观念的启发,并以此作为研究李唐氏族问题的指导思想,先后在《集刊》上发表了《李唐氏族之推测》《李唐氏族之推测后记》《三论李唐氏族问题》《李唐武周先世事迹杂考》等文,对于李唐氏族之起源问题创辟新说。这些富有创见的学术文章,成为他后来撰著《唐代政治史述论稿》的核心篇章。胡适在1928年《集刊》创刊号发表的《建文逊国传说的演变》一文,考察了明代建文帝自焚后,其传说在民间不断放大的现象,以此说明“凡故事传说的演变,如滚雪球,越滚越大,其实禁不起日光的烘照,史家的考证”。实际上,胡适对此问题的研究主要运用了西方“历史演进的方法”。全汉昇在《集刊》上发表的《南宋杭州的消费与外地商品之输入》《北宋汴梁的输出入贸易》《宋代广州的国内外贸易》《中古自然经济》《宋末通货膨胀及其对于物价的影响》《唐代物价的变动》等文,深受德国经济史学家希尔德布兰德(B.Hildebrand,1812—1878)启发,试图从货币制度解释中国经济发展的内涵。在《中古自然经济》等文中,他还曾引用马克思《资本论》中有关商品与货币之关系的理论,来分析中古时期商业盛衰对货币使用造成的影响。

《集刊》的作者以西方新学理为利器研究中国学问,并不限于史语所历史组学人,其他如语言组的赵元任、李方桂,考古组的李济、梁思永等学者都曾留学国外,在研究方法上大量借鉴了西方学说,而这些成果在《集刊》中也有不同程度的反映。因此,要考察民国学者的治学思想与学术渊源,《集刊》无疑提供了一个重要的窗口。

2.发掘新史料以开辟研究新领域

傅斯年的《历史语言研究所工作之旨趣》是刊发在《集刊》第一本第一分的第一篇文章,此文对于民国史学的发展具有不容忽视的典范意义。在这篇文献中,傅斯年为史语所擘画了长远的蓝图,系统地阐释了他对未来历史学发展的设想与展望,有些类似口号式的宣传在当时乃至后世都引起了强烈的反响,如他说:“近代的历史学只是史料学,利用自然科学供给我们的一切工具,整理一切可逢着的史料,所以近代史学所达到的范域,自地质学以至目下新闻纸。”傅氏反复强调新史料对于历史研究的重要性,认为“凡一种学问能扩张他所研究的材料便进步,不能的便退步”“我们最要注意的是求新材料”。可以看出,傅斯年力求拓展史料的范围,对于新史料的追求成为他建构“科学史学”的内在基础与前提条件,所以他自言:“我们不是读书的人,我们只是上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西!”这篇出自傅斯年之手的《旨趣》,不仅仅是傅氏“史学只是史料学”思想的体现,更是史语所学术群体治史的准则,同时也为《集刊》之后的发展奠定了基调。

董作宾多次参与史语所的考古发掘工作,获得大量甲骨史料,发表在《集刊》上的《殷历中几个重要问题》一文,利用卜辞史料探讨了殷历中“十三月”“‘一月’与‘正月’”“月份的‘合文’与‘分写’”“殷历前后两期置闰方法的不同”“‘一甲十癸’说之复核及辨正”等几个重要问题。正如作者所言:“这篇文字,只是根据一些新材料把得到的一些新意见写出。”关于中国古代的烽燧制度,因史料的匮乏,传世文献较早的记载只能推到唐代,以至于后人对汉代的烽燧制度无从知晓。劳榦利用当时新发现的居延汉简与敦煌汉简,在《集刊》上发文指出,汉代烽燧的组织“是由都尉来管理,都尉是承受太守的指挥的。都尉以下有侯官、侯长和队长。侯官的下侯长的上间设鄣尉,管理分司的烽燧。侯官仿照县的组织,置有掾属,侯长为百石有秩,可以比乡啬夫,队长则管一队之事,略比亭长”。由是,汉代的烽燧制度因新史料的发现和劳榦的考证而水落石出。此外,他刊发在《集刊》上的《从汉简所见之边郡制度》《汉代兵制及汉简中的兵制》《汉代社祀的源流》《汉简中的河西经济生活》《两关遗址考》等学术论文,均是利用居延汉简对汉代史事所作的新探索,“俱极精审,发前人之所未发”。岑仲勉发表在《集刊》上的《吐鲁番木柱刻文略释》和《理番新发见隋会州通道记跋》两文,所据史料分别为德人勒柯克(A.von Le Coq)在新疆所获木柱刻文与四川理番县(今理县)新发现的碑石。凡此种种,都反映出《集刊》在利用新史料探求新问题方面取得的新进展。

明清内阁大库档案作为新史料之一,为明清史研究带来了新契机。为了便于学界了解这批档案的前因后果,徐中舒在《集刊》上发表了《再述内阁大库档案之由来及其整理》一文,对史语所接收明清内阁大库档案的过程、整理档案的经过与方法、档案的分类及其内容等相关问题进行了系统的考察。李光涛利用这批档案史料,撰成《内阁大库残余档案内洪承畴报销册序》《清人入关前求款之始末》《清入关前之真象》《记奴儿哈赤之倡乱及萨尔浒之战》《论建州与流贼相因亡明》《记清太宗皇太极三字称号之由来》《记崇祯四年南海岛大捷》《清太宗与三国演义》《洪承畴背明始末》《论崇祯二年“己巳虏变”》《毛文龙酿乱东江本末》《朝鲜壬辰倭祸中之平壤战役与南海战役》等多篇论文,集中发表在《集刊》之上。如他谈到所著《清太宗求款始末》一文,“所采用的材料,大部分都是取之于档案,尤其是以取之于《天聪实录稿》的,比较为最多”。又如,他根据明清内阁大库档案中所发现的毛文龙私通金人、约夹攻中原之书信,追寻《明史·袁崇焕传》《东江遗事》及《朝鲜实录》相关记载,加以考证,再现了毛文龙事迹的来龙去脉。

史语所学术群体治学以重视发掘新史料而名闻学林,他们对于新史料的运用,是其他治中国古代历史考证学者难以望其项背的。《集刊》的这种发文倾向,与史语所学人重视发掘新史料以研究新问题的学术理念,正相吻合。

3.发扬中国史家擅长考证的传统

从《集刊》历史类论文多以“考”“考订”“考源”“考释”“考实”“考论”“考正”“考辨”为题,可知它发表的论文以考证类为主,这种学风直接渊源于清代朴学。傅斯年推崇顾炎武的《日知录》与钱大昕的《十驾斋养新录》两书,认为“清代朴学的方法和精神,都可在里边见得”。陈寅恪赞誉乾嘉学人治学,称颂钱大昕“为清代史学家第一人”。岑仲勉治史“深受乾嘉考证学的熏陶,对于高邮王念孙、引之父子考据学方法尤为服膺”。陈述在《集刊》上发表的《金史氏族表初稿》一文,自述“特仿钱大昕《元史氏族表》之例”。周一良在《集刊》上发表的《南朝境内之各种人及政府对待之政策》《论宇文周之种族》《领民酋长与六州都督》等文,均是在阅读传统典籍的基础上,“同时检阅钱大昕《廿二史考异》、赵翼《廿二史札记》、王鸣盛《十七史商榷》”而写就的。其他,于《集刊》上发文的陈垣、胡适、顾颉刚等学者,在治史理念与方法上无不受到清代学者的影响。尽管《集刊》的作者群体从事历史考证与清代朴学渊源甚深,但是他们身处20世纪,适逢进化史观输入、四大新史料发现和西方自然科学方法、实证主义方法引进,因而时代赋予了他们历史考证新的内涵与主题。

一是承清人研究之余绪,补正前人研究之缺漏。关于汉代的中外朝问题,三国学者孟康关注最早,之后钱大昕受其启发,认为“给事中亦中朝官,孟康所举,不无遗漏矣”,又说:“中外朝之分,汉初盖未之有,武帝始以严助、主父偃辈入直承明,与参谋议,而其秩尚卑。”尽管钱大昕已经涉及汉代的内朝制度,但言之过简,且有遗漏。劳榦以钱大昕的考证为基础,撰成《论汉代的内朝与外朝》一文发表于《集刊》之上,对汉代内朝官形成的原因,包括的范围、种类、职能及与外朝官的关系进行了翔实的考察,因而此文为之后学者研究西汉内朝制度作了“奠基工作”。岑仲勉发表于《集刊》的《郎官石柱题名新著录》一文,指出清人赵钺、劳格和王昶对郎官石柱题名的考证各有优缺,但终究未能提供一个完善的著录本,于是他采前人之长而去其蔽,“托碑估代拓两纸”,“与赵、王、劳三书相对证”,并参以其他金石之作,补三家之阙,订著录之讹,正先后之序,祛旧说之疑。岑氏在《集刊》上发表的另一名著《登科记考订补》,基于清人徐松《登科记考》之中“有复者,有误者,有阙而未考者”,于是他深入研究,为之订补,推陈出新。

二是超越文本考证的局限,形成以问题为中心的研究范式。清人从事历史考证,最重功力,考订对象主要以文本为中心,如钱大昕的《廿二史考异》、王鸣盛的《十七史商榷》和赵翼的《廿二史札记》就颇为典型。这种研究模式,“基本上是从文字到文字,从文献到文献,间有实物的研究,也是为了佐证或厘清文献里的记载”。譬如,钱大昕一生致力于金石文字搜求,撰有《潜研堂金石文跋尾》,他对这些金石文字逐一考证,旨在“补载籍之缺漏,正史籍之错讹”,但是也因此使其考证“受到金石文具体内容的限制,多局促琐碎”。《集刊》的作者群体与之有着不同的考证理念。劳榦从20世纪30年代即专事居延汉简的考证研究,之后出版了《居延汉简考释》一书,但是他很快意识到以居延汉简为中心进行考释工作的不足,即“在基本思想上受到了限制,不能离题太远”,所以他“不愿意把思想和生活都变成了汉简的奴隶”,而“宁可另外组织别的系统,只把汉简的材料放进去”。由于这一思想的变化,使他发表在《集刊》上的论文不再局限于对汉简内容的考释,而是“以汉代政治的机构及其功能为主题,分成小的题目来做研究论文,然后旁及到汉代的经济和社会,把汉代文献上的材料和汉简中的记载加以配合来找出新的看法出来”。陈述发表在《集刊》上的论文,也从侧面反映了新旧学者从事历史考证的理念差异。在“傅斯年档案”中,存有一份陈述写给傅斯年的书信,其中提到:“老旧史家与今日史家之异趣,似旧日多以书为本位,现代则多重历史问题。并略知文有高低之类,如论证确实,独有创见,假定名为教授类;如略具考订比列而成,假定名为助教类;如抄缀辑录,勘对字句,假定名为学生类。”相较清代考证学者对二十四史所作的抄缀辑录、勘对字句等工作,《集刊》作者更倾向于跳出文本的局限而聚焦于问题的研究。在这种理念的指导下,陈述改变了大学时期仿照乾嘉诸老以文本为中心的研究模式,转以辽金历史演进过程中的重大历史问题为探讨对象,如他所刊《阿保机与李克用盟结兄弟之年及其背盟相攻之推测》《曳落河考释及其相关诸问题》《契丹世选考》《投下考(上)》《乣军考释初稿》等文稿,不再囿于对具体人物、地点、史事作纯粹的考证,而是措意于历史背景、意义的阐发,因而开创了辽金史研究的新局面。

三是通过“序”“跋”“札记”等形式,传递学术研究的新趋向。清代历史考证学者所作序跋札记主要在于阐明治史旨趣、或推许考证功力深厚、或对古代史籍进行考误订疑。《集刊》的作者一方面传承了清人运用序跋札记进行考证的传统,另一方面则运用这种文体表达方式传递了学术研究的新动向,诸如《集刊》所发表的陈寅恪之《敦煌劫余录序》《敦煌石室写经题记汇编序》《敦煌本心王投陀经及法句经跋尾》《敦煌本维摩诘经文殊师利问疾品演义跋》,还有孙楷第的《敦煌写本张淮深变文跋》、罗常培的《敦煌写本守温韵学残卷跋》,均涉“敦煌学”,而此一学问早已成为国际学术界的显学,正如陈寅恪所谓“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”。此外,发表于《集刊》上的序跋札记,尚有一些论题因探讨的对象关联中外,成为国内外学者共同关心的话题,如岑仲勉的《蒙古史札记》《天山南路元代设驿之今地》《元初西北五城之地理的考古》,陈寅恪的《几何原本满文译本跋》《西夏文佛母孔雀明王经考释序》等短札,从表面来看,似乎继承了传统历史考证学的衣钵而缺乏了现代气息,实际上展现了蒙元史、中外交通史与比较语言学领域的新进展。可以看出,《集刊》中的序跋札记,标目形式虽是旧式的,但研究的理念却是新颖的,这也间接地映衬了学术发展的新旧转型与内在理路。

总的看来,《集刊》受到新旧中西学问交叉融合的影响,所载历史类论文呈现出融合西方学术理念研治中国史、发掘新史料以开辟研究新领域、发扬中国史家擅长考证的传统等学术风格,从实证维度呈现了中国传统史学向现代史学演进的脉络与趋向。

二、《集刊》与现代学术社群

据笔者统计,在《集刊》上发表论文的作者共有105位。这些作者大多在史语所工作或学习过,这一点正体现了《集刊》为史语所同人刊物的性质。在《集刊》初发行时,史语所对此便有规定:“本刊原为本所同人发刊其论著之用,但国内外同业此学者愿以其著作投登时,本所当敬谨斟酌之。”因此《集刊》在刊登史语所学人文稿的同时,也刊载所外学人的论作。在《集刊》中,有两期的外稿特别丰富:一是《论文集》,二是《集刊》第二十本。前者是为庆祝蔡元培六十五岁生日而编纂的文集,傅斯年最初提出征稿的对象是:“凡本所研究员、编辑员、外国通信员,均每人供献其近中最重要科学论文一篇,凡本所其他人员之同类文稿亦一律欢迎。”所以在《论文集》中除刊载史语所同人文稿之外,亦刊发了大量史语所通信研究员、通信编辑员及所外著名学者如胡适、陈垣、朱希祖、马衡、赵万里、刘复、容庚、翁文灏、丁文江、顾颉刚、沈兼士、李四光等人的稿件。后者发行之时为1948年,适值中研院成立20周年。史语所为配合中研院成立20周年院庆,出版了一期“本院成立第二十周年专号”。其征稿对象亦不限于史语所同人,如胡适、马衡、季羡林、余嘉锡、杨树达等学者都曾为《集刊》撰文。这也说明了《集刊》作者来源的多元化。通过对《集刊》的作者群体进行分析,可以透视出史语所与其他学术机构以及学人之间的互动,对于我们深入了解民国学术的关系网络有所裨益。

1.反映学术机构互动

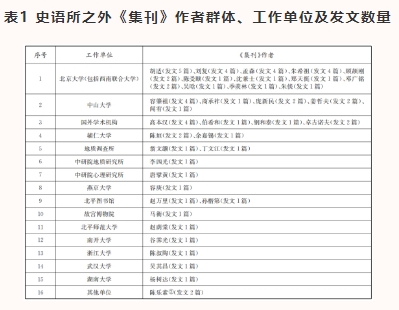

《集刊》的作者中有一个特殊的群体——史语所通信研究员,在《历史语言研究所章程》中,界定了它与史语所的关系:“通信研究员及通信编辑员如于有特殊事项时,由本所临时委托到所或在所外工作。”这与“专任研究员及专任编辑员应长川在所工作”的规定迥然有异。对在《集刊》上发表论文的通信研究员及其他史语所外学者所属学术机构进行分析,可以反映出史语所与它们的学术往来与交流。为了便于讨论,以下对史语所之外的《集刊》作者群体按照工作单位进行列表划分,详情见表1。

从上表《集刊》作者所属工作单位来看,皆为国内外重要高校或学术机构。在这众多的机构中,尤以北京大学(共27篇)、中山大学(共10篇)和国外学术机构(共8篇)的学者在《集刊》上发表论文的数量最多,引人注目。

史语所与北京大学有着密切的关系:一是史语所作为高度组织化的现代学术研究机构,继承了北京大学研究所国学门所开创的学术新风,傅斯年曾指出,北京大学国学门“态度极向新方向走,风气为胡适之等所表率,惜在其中工作者,或未能以为专业,后来并因政治情形工作停顿”,并且“组织上未能应付已熟之时机也”;“自民国十五六年1927——以来,有一派少年文史学者,颇思大规模的向新的方向走……此派学人,初试验于中山大学中,继试验于‘中研院’中。今之历史语言研究所,即其结果也”。二是史语所的主要研究人员傅斯年、陈寅恪、李济、董作宾、梁思永等都曾在北大史学系兼任讲席,一方面培养史学研究人才,另一方面吸纳优秀毕业生进入史语所从事研究工作,正如钱穆所言:“凡北大历史系毕业成绩较优者,彼(指傅斯年,引者)必网罗以去。”三是史语所的工作“旨趣”,在一定程度上因所长傅斯年代理北大史学系主任,而被贯彻到史学系的课程改革之中。因此,史语所与北大的关系自然超越了其他学术机构,《集刊》的作者群中以北大史学系学者最多,正反映了这两所在现代中国史学界影响甚大的学术机构之间的密切关联。

中山大学师生有5人在《集刊》上发表研究成果,这表明了史语所与中山大学之渊源关系。如在《集刊》中发表文章的容肇祖、商承祚,早期都曾任职中山大学语言历史学研究所,后傅斯年创办史语所并迁往北平,容、商二人虽未随往,但后来二人均曾担任史语所的特约编辑员和通讯研究员。实际上,傅斯年曾设想“中山大学之语言历史研究所仍其旧”,“另设之一属于‘中研院’之语言历史研究所”,也就是说成立两个语史所并行运作,但因现实的困境与人事的纠纷,使其止步于中大语史所的经营,而专注于中研院史语所的筹办。然自从中研院史语所在中山大学创办之后,史语所与中山大学便产生了千丝万缕的联系,即便后来史语所从中山大学迁出,并一度北上南下,这种学术关系始终未曾中断。

《集刊》发表国外机构学者高本汉的文章4篇、卓古诺夫的文章2篇、伯希和与钢和泰的文章各1篇。何以《集刊》如此重视国外学者文章的发表?这应与史语所创办的学术理念有所关联。傅斯年强调,“国人如愿此后文史学之光大”,一则“应借镜于西方汉学之特长”,一则“应存战胜外国人之心,而努力赴之”。为了取“西学”之长补“中学”之短,傅氏认为“外国人之助力断不可少”,所以在史语所的筹备期,他便聘请了伯希和、米勒、高本汉等西方学者为外国通信员;同时以《集刊》为平台,发表国外学者的最新研究成果,其用意在于使国内学者了解国外学术研究的新趋向,加强国内外学者在共同研究领域的交流与对话。

此外,《集刊》其他作者所属单位,如辅仁大学、燕京大学、北平图书馆、故宫博物院、北平师范大学、南开大学等,皆为一时学术重镇,史语所与之关系较为密切,反映了史语所在民国学术版图中所处的重要地位。

2.折射现代学人关系

《集刊》作者众多,在当时同类刊物中屈指可数。这些作者之中,不仅有学界名流,而且有后起之秀。透过《集刊》论文提供的信息,可以推演出一些隐藏在《集刊》背后的民国学人关系。

在《集刊》的作者中,岑仲勉发表论文数量最多,他从第五本起,共发表论文38篇,占《集刊》发表论文总数的8.5%,在近现代史学发展史上,其用功之勤令人叹服。岑仲勉与《集刊》结缘,始于陈垣的推荐。在入史语所之前,岑仲勉曾任职于广州圣心中学,自办《圣心》刊物以发表史学研究成果。岑氏的学术成就甚得陈垣的推崇,于是陈垣将刊有岑仲勉学术论文的《圣心》杂志分赠予傅斯年、陈寅恪、顾颉刚等友朋,一时间岑仲勉之学问在学林产生较大影响。尤其是,岑氏的学问得到傅斯年赏识,屡屡邀其加入史语所,因此,岑仲勉的研究成果才有机会在《集刊》上发表。抗战全面爆发前夕,岑仲勉加盟史语所。因得良好学术环境支持,岑氏在学业上日益精进,尽管客观条件不尽如人意,但在抗战时期他是史语所中最勤勉于学的史家,也是在《集刊》上发表文章最多的作者。

无独有偶,陈述的论文首次登上《集刊》,也缘于陈垣的推荐。1931年,陈述以优异的成绩考入北平师范大学史学系,师从陈垣、朱希祖、陆懋德、张星烺等知名学者,而受陈垣治学影响最为深刻。在陈垣的指导下,他几乎倾尽大学四年的所有精力撰著了《金史氏族表初稿》。1933年春,陈垣在与胡适、陈寅恪、钢和泰等友朋的小型聚会上,将陈述之文转交各位友朋传看,得到了与会学者的一致认可,甚至陈寅恪认为能撰成此文,作者年龄“起码四十”,而此时的陈述年仅22岁。因得陈垣力荐,陈述的《金史氏族表初稿》得以在《集刊》上发表,进而成为他进入史语所的入场券。

相对而言,陈垣在《集刊》上发表的论文则极少,除了应邀在《论文集》上发表《元典章校补释例》一文之外,仅在《集刊》第二本第一分发表《大唐西域记撰人辨机》1篇。这其中的缘由,在于陈垣是傅斯年筹备史语所时期极力聘请的对象,并为其设定了“敦煌材料研究组”主任的职位,但陈垣终究未能放弃辅仁大学的教职。再者,作为辅仁大学的校长,陈垣主编有《辅仁学志》,自己的稿件亦多刊于此。抗战爆发后,陈垣身处北平,史语所辗转西南,联系日少,自然对《集刊》惠稿不多。但从《集刊》的作者来看,在第六本第二分与第三分连载了陈垣长子陈乐素的一篇长达15万字的考证之作——《三朝北盟会编考》。虽然此文与陈垣之推荐不无关系,但论文的质量却当仁不让,时隔半个世纪之后,依然被学者认为“仍不无参考价值”的学术佳作。

朱希祖是傅斯年在北大读书时的老师,在《集刊》上发表过《钞本甲乙事案跋》《吴三桂周王纪元释疑》《劫灰录跋》《后金国汗姓氏考》4篇文章,但这些文章皆发表在史语所所址初迁北平之时,自1931年傅斯年因聘请朱希祖为专任研究员一事与朱氏产生矛盾后,朱氏便不曾在《集刊》上发表过论文。其后,朱希祖与傅斯年开展了有关明成祖生母问题的“学术论战”,傅斯年甚至邀请朱希祖将辩论文章与自己讨论明成祖生母的论文一同发表在《集刊》上,然而两人矛盾已起,朱氏自不愿将文稿投给《集刊》。值得注意的是,《集刊》第一本第二分(1930年)发表了朱希祖次女朱倓之《明季桐城中江社考》一文。其时,朱倓就读于北大国学门,而朱希祖与傅斯年同在史学系执教,为同事关系。从朱倓1928年的《日记》来看,她当时在北大专攻明代会社问题,抄录大量史料,并常与其父朱希祖“同分析”。傅斯年对明史深有研究,所以朱倓此文价值当为傅氏所认可。比较同期刊载论文的作者,尚有傅斯年、陈寅恪、刘复、丁山、史禄国、黄淬伯等人,均为史语所研究人员或兼任研究员,并且在历史学、语言学、人类学或其他研究领域有着较高的造诣,这与史语所初创阶段需要刊发一流学者的文章以稳固所基的现实诉求密切关联,而朱倓不仅是史语所外人员,而且当时年仅24岁,故而此文的刊发或与朱希祖凭借其在史语所的人脉不无关系。

《集刊》上有不少学者仅发表过一篇文章,除了上文述及因《论文集》的编纂与“本院成立第二十周年专号”的约稿外,自应有“关系稿”的因素。如《集刊》第三本第一分发表了赵荫棠的《康熙字典字母切韵要法考证》,此时赵在北平师范大学任教,与史语所的罗常培、白涤洲相友善,所以赵氏在文末感谢“白涤洲先生、罗梓田先生特别督促”。《集刊》第七本第三分发表了陈叔陶的《新元史本证》。当时陈氏为浙江大学土木系学生,他在文末附白:“本文标题,承陈援庵先生改为今名,敬志感谢。”可知此文当为陈垣所审阅。季羡林的《浮屠与佛》一文脱稿后,征询陈寅恪的意见,“不意竟得到他的赞赏。他把此文介绍给《‘中研院’史语所集刊》发表”。尽管《集刊》在一定程度上承接“关系稿”,但是在某种意义上,这些“关系稿”大多又是推荐者精心挑选的上乘之作,守护了《集刊》的学术标准与刊文质量。

3.作者群体的新旧更替

仔细考察《集刊》的作者群体,会发现1936年出版的《集刊》第六本是一个明显的分水岭,也因此可以将《集刊》的作者群体分为前后两个不同的时期。前期以创建史语所的元老级人物文章占据多数,后期因吸纳大量学术新人而使得他们的论文成为《集刊》的主角,以致史语所诸位元老的文章几乎很少在《集刊》上见到。这一信息表明,史语所以《集刊》为阵营,在短短的一二十年间迅速培养起大批学术人才,在为史语所的发展注入新血的同时,也推动了民国史学的发展。

笔者将《集刊》前六本主要作者及其发表论文数量做一统计,并将他们在《集刊》第七至二十本上发表的论文数量进行比较,以期探寻其中的变化,详情见表2。

据笔者统计,《集刊》前六本共发表论文170篇,而上表所列傅斯年、陈寅恪、董作宾、丁山、罗常培、徐中舒、赵元任、李方桂、王静如等人的论文占据107篇,超过《集刊》前六本所载论文总数的一半有余,可知他们是《集刊》前六本的主要作者。这些作者除了陈寅恪之外,在第七至二十本的《集刊》中则仅有寥寥数篇论文发表。

《集刊》作者群的新旧更替,在第五本时已见端倪。如第五本共刊文26篇,其中发表青年学者劳榦论文5篇,陈述论文2篇,俞大纲论文1篇,李家瑞论文1篇。之后,随着全汉昇、张政烺、王崇武、丁声树、董同龢、傅乐焕等青年学者加入史语所,以及劳榦、陈槃、李光涛等学者在史语所的不断成长,《集刊》逐渐增加发表他们文章的数量。这种趋势至《集刊》第六本已至为明显。以第六本史语所研究人员发表的论文数量来看,该年《集刊》共刊论文14篇,其中发表傅斯年、陈寅恪、徐中舒、董作宾等史语所第一代学人论文7篇;而发表李晋华、俞大纲、李家瑞、李光涛、丁声树、余逊等年轻研究人员论文7篇。至第七本时,《集刊》的作者群已明显由年轻的研究人员占据主导力量。该年《集刊》共载论文24篇,其中史语所第一代学人陈寅恪、董作宾、徐中舒的论文计有6篇,而新成长起来的全汉昇、陈述、陈槃、陶云逵、周一良、俞大纲、李家瑞、董同龢等青年学者的论文共14篇,这表明《集刊》的作者群已发生了很大的改变。自此之后,《集刊》每一期均是史语所中青年学者之论文占据绝对多数,甚至第九本、第十二本、第十四本、第十五本、第十六本、第十七本全部为史语所第二代学者的论文。这反映出《集刊》作为史语所的学术平台,训练、培养了大批史学人才。

要而言之,在纵横交错的现代学林,《集刊》作为中外人文学术成果的重要展示中心之一,犹如纽带,起到了沟通联络国内外学术研究机构、维系学人关系往来、打造现代学术命运共同体、为学术发展培养现代化人才的作用,是民国史学发展中的重要一环。

三、《集刊》与国际学界的接轨

傅斯年创办史语所,虽抱有强烈的民族情感,欲与国外学者在学术研究上争高低,但他并不故步自封,而是以一种积极开放的心态对待外国学人的研究论著。这种学术理念在《集刊》上也有投射,主要表现为《集刊》有意识地刊载国外学者的研究成果,以反映国际汉学研究的新趋向;或者发表国内学者与国外汉学家商榷性的专题论文,进而构筑中外学术交流的新平台。

史语所同人为将《集刊》推向国际学术界,便于国外汉学家及时了解中国学人的研究成果,在1928年《集刊》出版第一本第一分时,便提出了“每本完时附以目录、检题,及每篇之英文或法文提要;其原以外国文著作者,附以汉文提要”的要求。虽然其时有此考虑,但是未能付诸实践。值得注意的是,《集刊》第一本封面内侧印有法文的《集刊》标题:Institut National de Chine Bulletin de l’Institut Historique et Philologigue Tome 1:Fascicule 1——Canton 1928。为了进一步加强《集刊》在国际汉学界的宣传,傅斯年于1930年度的所务会议上正式提出了将《集刊》所载论文译成英文摘要的议案。他强调:“本所《集刊》每本最后一分须附此本所有论文译成英文提要”,“此与本所宣传极有关系,有英文提要即可唤起国际学术界之注意”。这种对于《集刊》改革的意向,在当时具有明显的沟通国内外学术信息的重要意义,但终因困难重重而胎死腹中,正如陈寅恪言:“此事极难,本所同人研究方向不同,恐无人能任此翻译之责,即个人自作亦有许多窒碍。”从《集刊》之后的发行来看,在编辑形式上似采取了陈寅恪的建议:在目录中“附英文题目,如内容复杂者题目,不妨长些,提要可不必要”。因此《集刊》从第一本第二分起便采用中英文标题共同刊行。这对于加强中国学术融入国际学界,推动刊物编辑走向现代化,迈出了坚实的一步。

在编辑形式方面,《集刊》也积极向国际期刊看齐。《集刊》创办之前,《国学季刊》等刊物已采用横排、随页注等新型编辑方式。但是,《国学季刊》出版数量较少,采用现代刊物的编辑方式尚未成为定制,因此影响有限。直至《集刊》出版后,这一具有现代气息的稿件编辑方式才成为定例,如其规定:“凡《集刊》文稿一律用《集刊》稿纸横行书写”;“题目用大号字(铅字头号)从第三行起占两行。著者姓名从第五行写起,用中号字(铅字三号)占一行。论文从第七行写起”;“每段开始空二字。句点、半句点、逗点、引号、括弧等均占一字。引用之材料为大段者,各行前均空三字”;“引号一律用双引号,即『』;内引号用单引号,即「」。若中部再有引证,再用“”及‘’为符号”;“附注用脚注(Foot notes)或注于全文之后一律用六号字排。若不得已而用旧式笺注体裁,请用小字双行书写,用六号字排,不加人、地、书名标号”。这一编辑方式,涉及文稿的排版样式、引文格式、标点符号、注释方式等内容。与传统札记式的研究文章相比,《集刊》的编辑形成了鲜明的现代学术论文撰写标准与范式。如果将眼界放宽至国际学术界,这种在编辑形式上所做的改革,同样反映了《集刊》与国际期刊对接的求新趋向。

傅斯年等人除了注重在形式上将《集刊》打造为国际期刊通行的体例之外,在发文内容上也明显表现出与国际学术界接轨的倾向。《集刊》所发论文,在专题探讨中常常透视出作者广阔的国际视野,以及与域外学者的交流和对话。陈寅恪讨论李唐氏族的名文《李唐氏族之推测》和《李唐氏族之推测后记》在《集刊》发表后,很快在异域日本引起了反响,金井之忠发表了对陈寅恪“有所辩难”的《李唐源流出于夷狄考》,于是陈寅恪又撰写了《三论李唐氏族问题》予以回应。岑仲勉直言其作《外蒙“于都斤山”考》的原因,在于“于都斤之地理及异译,伯氏(指伯希和,引者)未加详究”,于是作文“补伯氏所未备耳”。王静如在《集刊》上发表《契丹国字再释》,明确表示撰文之旨在于辨析比利时人闵宣化考释之误。他说,闵宣化所著《辽庆陵考》“多详于辽帝后之殡葬,于契丹国字,仍未有所论及也”,尤其是闵文所刊契丹国字碑影有三,除了宣懿皇后哀册已为王氏所考订外,另外二碑经其“研究后则大缪不然”。全汉昇之所以在《集刊》上发表《宋金间的走私贸易》一文,是因为日本经济史学者加藤繁所撰《宋金贸易论》仅据《宋会要·食货》所载“榷场”的史料,探讨宋、金间正常贸易的情形,而“对于宋、金间的走私贸易,语焉不详”。全氏经过严密考证后认为,对于宋、金间商业关系的探讨,“着实不能如加藤繁氏那样只限于榷场贸易,因为除此以外,在两国间秘密走私的贸易量也是非常可观的”。谷霁光作《辽金乣军史料试释》,缘于日本人箭内亘的《辽金时代乣军之研究》一文“提供之论证,实多商榷余地”,故而在对“乣”进行音韵训诂研究的基础上,考察了辽金时代乣军的组织,辨析了箭内亘的学说。傅乐焕在研究辽代四时捺钵的过程中,发现《辽史》中常常可以见到辽代诸帝游幸春水、秋山的记载。那么,春水、秋山所指为何?对此,日本学者池内宏在《辽代春水考》、津田左右吉在《达鲁古考》《关于辽代之长春州》等文章中都曾作过探求,认为春水为“长春河”;秋山为“太保山”或“庆州附近之黑山”。傅乐焕认为,二人虽然对“辽之春水秋山有所论列,顾皆未能得其要领”。他通过缜密的考证,撰成《辽代四时捺钵考五篇》发表于《集刊》,指出:“辽主每年春秋两季必趋某水某山行猎,乃名春猎之水为春水,秋猎之山为秋山。春猎最要地在长春州之鱼儿泺,秋山最要地在庆州西境诸山。最初春水秋山之称或专指此两地,嗣则以之泛称一切春秋狩猎地点,最后则几成为春猎秋猎之代名词。”傅氏不仅将春水、秋山的具体处所考证得明晰了然,而且辨正了日本学者对此问题研究的错误。正是在与域外学者进行交流、商榷的过程中,《集刊》作者深化了对于中国史相关问题的研究。

在傅斯年等人看来,语言学(philology)与历史学关联甚大,影响着史学现代化的进程,因此《集刊》上也载有不少中外学者关于语言学对话的文章。在史语所成立之前,高本汉已发表有不少关于中国语言学方面的论著,皆为中国学人所熟知。1928年,他的Problems in Archaic Chinese(《上古中国音当中的几个问题》)一文,再次引起了中国学者的关注与兴趣。先是林语堂于1930年以《集刊》为平台,发表了《支脂之三部古读考》一文,对高本汉关于支、脂、之三字构拟提出质疑。翌年,李方桂在《集刊》发表《切韵图片的来源》,批评高本汉所谓“基”“来”“久”“福”“所以押韵的缘故是因为他们原来有-g韵尾”的说法并不可靠,因为“他们押韵的缘故不单是因为只有个-g的韵尾并且因为他们的主要元音也相同”,所以他强调“押韵的字他的主要元音是最重要的,韵尾还在其次”。针对林语堂和李方桂的批评,高本汉在1932年发表的Shi-King Researches(《诗经研究》)一文中予以了反驳。同年,李方桂在《集刊》发表英文论文《东冬屋沃之上古音》,又与高本汉进行商榷。1933年高本汉刊布了《汉语词类》,重点反驳了李方桂的观点。有鉴于此,李方桂于1935年又在《集刊》上发表《论中国上古音蒸部、职部和之部》一文,重申己说。两人的往返商榷,使得讨论不断深入,推进了语言学研究的进展。因而,在高本汉考定中国上古音的过程中,除了受到西洋学者观点的影响之外,还在很大程度上受到李方桂等人的影响,进而迭次改进和修正了他的学说。所以,傅斯年曾在同一时期写给蔡元培的信中兴奋地说道:“方桂先生于语音之外,突发表古韵之文,而引起与高本汉(珂罗倔伦)之讨论……高君在中国语学之地位,不久将转到方桂身上矣。”在此次讨论中,尽管高本汉并未将研究成果发表在《集刊》上,但是中国学者对高本汉观点商讨的成果,几乎都发表在《集刊》上。于此方面,除了林语堂和李方桂的文章之外,《集刊》尚刊有罗常培的《切韵鱼虞之音值及其所据方音考──高本汉切韵音读商榷之一》和董同龢的《与高本汉先生商榷“自由押韵”说兼论上古楚方音特色》等文稿。

学术对话与商榷的前提,是中外学术信息的沟通与交流。为了反映国外汉学研究的最新进展,《集刊》较为重视刊发国外学者的研究成果。1928年,高本汉在《亚细亚杂志》发表了《上古中国音当中的几个问题》一文,讨论了古代中国音系的韵尾辅音、主要元音,以及高本汉回应德国汉学家西门华德(Walter Simon)对其观点的质疑。因关涉中国古音研究,赵元任将该文及时译成中文并发表在《集刊》之上。翌年,高本汉的又一力作《论考证中国古书真伪之方法》发表于《远东古物博物院学报》,分十个方面讨论中国考据家的方法,尤其是第十项从语言学角度立论,为中国古代考据学家所未触及,故而王静如于1930年将其翻译并发表于《集刊》。俄人卓古诺夫对于中国古音亦有研究,曾在高本汉《中国音韵学研究》《中国古音的重订》和马伯乐《唐代长安古音》的基础上拾遗补阙,就中国古音重订中的台(灰):泰,皆:佳,覃:谈,咸:衔,山:删,耕:庚等双韵问题进行了探讨。之后,唐虞翻译了该文并发表于《集刊》。除了译文之外,《集刊》也曾刊发过伯希和、高本汉、钢和泰、卓古诺夫的外文论作,为国内学者了解国外汉学发展的动向提供了平台。

《集刊》传递的信息表明,民国时期中外学术交流日益密切,国外汉学研究的新成果、新动态不断被中国学人引介到国内,同时国外学者对于《集刊》发表的研究成果也给予了关注。尽管《集刊》的作者在追赶超越欧美汉学的过程中,过于强调学术研究的“入时”与“预流”,因此导致其所关注的“范围、问题、材料,便不能不受其影响”,由此“进入欧洲东方学者的‘论述’(discourse)中”;但是也应看到,在与国际学界接轨的过程中,中国学者渐渐改变了单方面接受国外学者观点的做法,在一些学术研究的共同领域,展开了与域外汉学家的商榷与对话,建构了自身的话语体系,逐步摆脱了近代以来中国学术处处落后于国外的被动局面。

四、结语

作为中国现代学术建制的新产物,《集刊》聚拢学人,沟通中外,介绍新知,推动学问切磋,促进学术交流,是中国史学开始走向独立化、科学化与专业化的重要助推器。

首先,《集刊》所载论文反映了中国史学摆脱经学羁绊、走向独立化的道路。《集刊》在1928—1948年间共刊文章448篇,发稿范围虽涉及众多领域,却无经学及经学史研究之内容,亦无以史明道或以史注经类论文,这与中国传统史家治学的终极目的在经不在史截然异趣。据笔者统计,《集刊》发文以一般性历史学类的论文最多,共111篇,约占发表论文总数的24.8%;如果放宽历史类文章的界限,则其中的“经籍问题及校勘”(69篇)、“文字及训诂”(33篇)、“古代民族及古代地理”(32篇)、“社会史及经济史”(22篇)、“哲学史与宗教史”(13篇)等类论文均属于“历史类”的范畴,以此计算则占论文发表总数的62.5%。《集刊》所发表的这些文章,“切实阐明了在历史范围之内的,不论是历史学、考古学、校勘学、人类学、民俗学,或者是比较艺术,都不是‘经国之大业,不朽之盛事’,而是上天下地,动手动脚去找的材料。这个标准一直遗留下来,成为《集刊》稳固的基础与坚定的方向”,由此彰显了历史学作为现代学术分类下一门独立学科之发展,是史学独立化的重要表现。

其次,《集刊》所载论文极为重视原始史料的运用,成为当时宣扬、实践“史料革命”的主阵地,加速了史学科学化的进程。傅斯年认为,想要建构中国的“科学史学”,应当“扩充材料,扩充工具,以工具之施用,成材料之整理,乃得问题之解决,并因问题之解决引出新问题,更要求材料与工具之扩充。如是伸张,乃向科学成就之路”。因此,对于新史料的扩张与运用,成为推动中国史学迈向科学化的重要路径。《集刊》的作者群体,在传统文献的基础上,以求真的态度,综合利用甲骨文、金文、汉晋简牍、敦煌卷子、墓志碑刻、《明实录》和明清内阁大库档案等新史料,试图还原历史的本来面目。这种直接运用原始史料的学术实践,夯实了历史研究的基础,对于构建现代“科学化”的史学裨益甚大。

最后,《集刊》以专题论文的形式构筑了中国现代史学的根基,推动了史学研究的专业化。《集刊》的作者群体,融西方学术理念与中国考据方法为一体,从事“窄而深”的专题史研究,如傅斯年与徐中舒的上古史研究,劳榦的秦汉史研究,陈寅恪、周一良与何兹全的魏晋南北朝史研究,陈寅恪与岑仲勉的隋唐史研究,邓广铭、傅乐焕与陈述的宋辽金史研究,朱希祖、王崇武与李晋华的明史研究,孟森与李光涛的清史研究,陈垣的历史文献学研究,丁山与张政烺的古文字研究,陈槃的《春秋》三传与谶纬学研究,全汉昇的经济史研究,等等,呈现在《集刊》上的成果无一不是对某一专题进行的深入探究。对于学术研究的这一新现象,齐思和在1949年撰文指出,史学的拓荒工作,多半首先在《集刊》等专门的学术杂志中发表,“这里面实蕴藏着近三十年中国史学研究的大部成绩”,“成了我们现代史学的基础”。这些具有“拓荒”性质的专题研究,是1949年后中国大陆与港台地区中国古代史研究持续发展的内在凭借,也是今人从事中国通史编纂的基石。

总之,《集刊》从创办伊始,至1948年迁台之前,虽历经战乱播迁,但始终出版不辍,所刊论文贯通先秦至明清,内容涉及政治、经济、制度、文化、自然科学等诸多面相。这些专题论文在研究的理念、采择的史料和运用的方法上,都较乾嘉诸老更上一层,积淀着民国史家的革新诉求,是中国史学由传统迈向现代的一面旗帜。

(作者张峰,系西北大学历史学院教授;孙泽涵,系西北大学历史学院硕士研究生)