在古代神话的三皇五帝叙事中,有一现象值得思考。在炎帝、黄帝及尧舜禹叙事中,他们大多都是人性帝王之像,虽存在人神杂糅的现象,但整体是帝王系列的人王形象,图文系列呈现出一致性。但唯有伏羲女娲,在语言叙事中他们多是服务人间创下辉煌功业的人王形象,但在图像中他们基本上是人首蛇身,这构成了早期伏羲女娲画像的显著特征。他们手中持握之物,或是规与矩,或是日和月,或是既有规矩又与日月相关;蛇身或单独站立,或两神蛇尾相交;相交之形态有的是两尾轻触,有的则是缠绕数圈。为何会造成如此形态?神谱中的其他帝王则多服冠冕,而伏羲女娲却是人首蛇身,没有帝王之形。此外,伏羲图像对于中华文化认同具有独特意义,但其发展过程有很多值得探讨的地方。

一、伏羲神话图文错杂与叙事谱系

对于古代画像叙事性特点的研究,学术成果丰硕。早期的常任侠、闻一多从伏羲女娲的研究中成就其学术理想,巫鸿、刘惠萍等对汉画像伏羲女娲神话有较深的研究。新时期学术研究队伍更为庞大,涉及文学、艺术、考古、历史、民俗等学科,特别是对于汉代伏羲女娲神话的研究,成果丰硕,本文不再做综述重复。主流研究认为图像中人首蛇身为伏羲女娲,但近年来也有研究提出人首蛇身像为阴阳神,为羲和、常曦。本文认同人首蛇身为伏羲女娲的普遍看法。

笔者认为,传统的神话叙事有三种形态,即语言文字叙事、仪式行为叙事和景观图像叙事,三者交互为用,建立了立体的传统神话的叙事传承模式。这三种叙事形态不是单一的存在,语言文字叙事有时与仪式行为叙事连在一起,而仪式举行,往往是在物象景观或者图像之前,都是立体形态。同时,神话也有单一形式流传的情况,被文字记载的神话可以离开仪式而存在,而景观图像可以在没有仪式、文字的情况下呈现。神话的三种构成形式是神话功能实现的表征,而这种表征与内容连在一起。神话三种叙事形式正是我们研究神话的入口。

一般说,三种叙事形式是三种互文形态,表达的内容基本一致;但是因为形式的差异,有时也会出现不同的内容表达。作为“三皇”之一的古代帝王,伏羲早期图像总是带着神话的印记,与语言文字叙事存在错位。这说明神话的三种叙事有其不同步的复杂形态。

神话,尤其是创世神话,以特定的谱系存在。中国神话博大精深,体系严整又丰富复杂。神话谱系是神话与神话间的内在联系与外在联系的总和,体现其整体性、联系性、秩序性与多元性。神话发生发展的时间谱系、空间谱系、族群谱系至关重要,而神话内部神灵关系的谱系、叙事形式的结构谱系尤其需要关注。不同神话间的冲突、融合、再造,是神话谱系动态发展的具体表现方式。

神话叙事与神话谱系是我们讨论伏羲神话语言与图像错位的两个基本视点,以透视中华文化多元一体的特质。

二、早期伏羲神话图像叙事的神异形象

古籍中记载“伏羲麟身,女娲蛇躯”,或许有人会认为这不是语言描述与图像描述一致吗?但是,此语言的描述是对神话图像的描述,是记载的图像内容,即关于图像的叙事。

东汉文学家王延寿《鲁灵光殿赋》中关于伏羲的语句,是人们在研究伏羲图像时往往会引用的,但是大多数会忽视《鲁灵光殿赋》的其他内容。根据序文,鲁灵光殿的情况大致如此:“鲁灵光殿者,盖景帝程姬之子恭王余之所立也。初,恭王始都下国,好治宫室,遂因鲁僖基兆而营焉。遭汉中微,盗贼奔突,自西京未央建章之殿,皆见隳坏,而灵光岿然独存。意者岂非神明依凭支持以保汉室者也。”灵光殿确实有些神奇,尽管西汉皇宫未央宫都有所毁坏,但这个殿完好无损,可见景观在文化传承中分外重要。王延寿觉得很是惊讶,认为是神明庇佑,因为殿内壁画恰恰绘制的是古代神灵谱系。壁画所绘创世神话的谱系井然有序,王延寿这样写道:

上纪开辟,遂古之初。五龙比翼,人皇九头。伏羲鳞身,女娲蛇躯。鸿荒朴略,厥状睢盱。焕炳可观,黄帝唐虞。轩冕以庸,衣裳有殊。

这是一段不折不扣的创世纪的图绘,王延寿直接称为“上纪开辟”,从“遂古之初”开始讲述图画内容,三皇五帝均在其中。是时,在重要的建筑里绘制创世神话,似乎是一种传统和惯例。按照王延寿的描述,殿内“图画天地,品类群生。杂物奇怪,山神海灵。写载其状,托之丹青。千变万化,事各缪形”。图像叙事成为汉代神话的显著特点。

这一点,王延寿的父亲王逸在注释《楚辞·天问》时曾有这样的表述:

《天问》者,屈原之所作也。何不言问天?天尊不可问,故曰天问也。屈原放逐,忧心愁悴。彷徨山泽,经历陵陆。嗟号昊旻,仰天叹息。见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮僪佹,及古贤圣怪物行事。周流疲倦,休息其下,仰见图画,因书其壁,何而问之,以渫愤懑,舒泻愁思。楚人哀惜屈原,因共论述,故其文义不次序云尔。

对于《天问》是屈原在楚人先王庙和公卿祠堂壁画前对其发问的解释,人们多有疑义,以为是王逸的臆想。现在看来,王延寿的《鲁灵光殿赋》提供了很好的佐证。战国秦汉间绘制创世神话图画的传统,对传承中国创世神话谱系起到十分重要的作用。王延寿言“遂古之初”即出自《楚辞·天问》开头一句。可见《天问》开辟了一个写图的传统。

三国时期的魏国,宫殿内似乎还有三皇五帝壁画。何晏《景福殿赋》言殿内“图象古昔,以当箴规”,就是典型的图像叙事。这里的图像有古代后宫典范,“是准是仪”,规范后宫行止。对于这些图像,要“朝观夕览”。更有“四三皇而六五帝”,建立楷模,用于崇拜。宫廷庙宇绘制三皇五帝图像,有很长的历史传统。直至唐天宝年间,“三皇”进入了皇家祀典,进入仪式行为叙事的新时代,并建庙宇。

王延寿描述的创世纪的开头“五龙比翼,人皇九头”,大抵有五龙之拱卫或者五龙创世,所以后来有称五龙氏。而人皇九头,据《文选》注引文:“人皇九头,提羽盖,乘云车。”羽盖为鸟羽,而五龙比翼应该是飞龙,所以第一部分应该是鸟主题。“皇九头,提羽盖”应该是人首鸟身。后面“伏羲麟身,女娲蛇躯”,则是人首蛇身。按照《文选》注释,女娲是“三皇”,人皇是“三皇”,那伏羲也就应该也是“三皇”。可见这“三皇”的图像,都是怪诞的神灵图像。

但是,黄帝唐虞“轩冕以庸,衣裳有殊”,显然就是人王的形象,有轩冕,有衣裳,帝王之像。王延寿的赋文提到黄帝、唐尧、虞舜,考虑到四言体的限制,五帝选择了三个为代表讲述。我们看到这些文字描述的图像,“三皇”是神灵,“五帝”是人王。这样,在图像世界里,“三皇”与“五帝”是两个明显区别开来的谱系。

无论是鲁灵光殿,还是魏景福殿,这些殿内的图像今天我们都看不到了。留下的语言文字叙事很珍贵,《鲁灵光殿赋》《景福殿赋》中关于图像的描述性文字,则属于图像本位的叙事,是一种写图的文字。

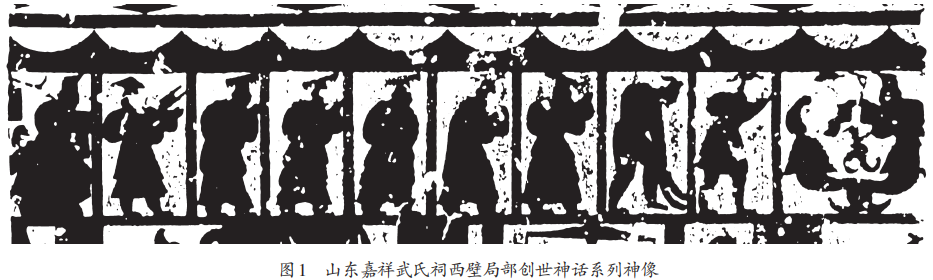

目前我们看到的三皇五帝集中的图像遗存,有山东嘉祥武氏祠的石刻画(图1)。其西壁的帝王系列,一共有十一位帝王,其中伏羲女娲处在同一个空间位置,为人首蛇身交尾的形象,其余帝王均独占一个空间位置。作为帝王谱系,其他帝王多服冠冕,人身,唯独伏羲女娲为蛇身,这与王延寿描述的神灵图像大体是一致的。王延寿表述的鲁灵光殿的创世神灵绘画,应该是和嘉祥武氏祠同样的绘画格局。

《金石索》作者认为这是汉代图像叙事的特点,鲁灵光殿、嘉祥武氏祠均处齐鲁大地,后者受前者的影响,应该没有疑义。齐鲁之地的这两处建筑图像,生动记载了秦汉以来,中国创世神话呈现的错落演进的历史痕迹,以及特有的图像谱系。语言文字叙事与景观图像叙事的错位,景观图像演进的传承性与语言文字传承的当下性并存,且不对等的状态在创世系列的伏羲图像中表现得尤为清晰。

嘉祥武氏祠汉画像本身也存在着语言题记与图像不一致的地方。对于这些问题,一些学者也有所关注。如张倩倩的《嘉祥武氏祠历史故事类画像石:题记、画像及文献叙事考论》,对于武氏祠汉画像的题记叙事与图像叙事关系进行了讨论,认为图像叙事将文字形象化,而文字将事件片段切片连缀成可以联系的事件流,两者配伍形成叙事,但是两者也有错位和矛盾。

三、早期伏羲神话语言叙事的圣王形象

在关于创世神话的图像叙事方面呈现出文字与图像的不一致,则似乎是有意为之。如嘉祥武氏祠西壁的伏羲图,有关于伏羲女娲的题记:伏羲仓精,初造王业,画卦结绳,以理海内。这一段文字表述,有一点是可以理解为与图像有关,如“伏羲仓精”。“仓精”一般理解为东方苍龙,那么若如此,伏羲画则为龙身。嘉祥武氏祠既然是说伏羲“初造王业”,又“画卦结绳”,为什么不表现呢?“画卦结绳”应该是典型的人王事业,但是在嘉祥武氏祠画像中却没有体现。这就表明典型的题记文字叙事与图像叙事的不一致。尤其是图像有人首蛇身伏羲女娲二人,题记则只说一人,不提女娲。

这组图像十幅,第二幅是祝融,题记为:祝诵(融)氏无所造为,未有耆欲,刑罚未施。大体是说祝融氏无为而治,其图像是人像不是神像是很清楚的。此处,祝融与伏羲女娲有所区别。接下来的神农氏,图像题记与图像内容一致,题记为:神农氏因宜教田,辟土种谷,以振万民。图像则是其手持耒耜,作翻土种地状,这与“辟土种谷”的功业高度吻合。随之而来的黄帝像,题记为:黄帝多所改作,造兵井田,垂衣裳,立宫宅。画像突出了黄帝“垂衣裳”治天下的情形。他的冠冕服饰,显然比其他帝王看起来更为华丽。后面的帝王不再具有神性特征。

神农氏炎帝、黄帝、大禹在当时是否就没有神圣的语言文字叙事呢?事实当然不是这样。《史记·天官书》载:“轩辕,黄龙体。”这虽然说的是星宿,但是也道出了轩辕群体与龙的关系。而《山海经》则载轩辕国“人面蛇身,尾交首上”。这种语言中的形象,跟伏羲女娲有多少差别呢?为何不将黄帝也绘成“蛇身”呢?至于“黄帝四面”的叙事,黄帝与炎帝大战,黄帝率领熊罴虎豹出战,其本就是一个厉害的神灵,为何不表现在图像中呢?这确实是令人困惑的问题。

在语言文字叙事系统中,伏羲神话并不怪诞。如前《鲁灵光殿赋》“伏羲麟身”,可以看作王延寿用语言描述图像的内容,严格地说,属于图像叙事。除此之外,伏羲的语言文字叙事则较为正常,非常人王化,很少显示神性特点。《周易·系辞下》说:

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜。近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。作结绳而为罔罟,以佃以渔。

这是关于伏羲的较早的语言文字叙事,讲述其创造八卦、结绳、发明渔网的故事,表现早期圣人的创造发明,无有怪力乱神,似乎根本没有黄帝征战的那些神奇故事。《山海经》中也几乎没有关于伏羲的神奇叙事。《史记》中伏羲出现次数较少,仅有其创八卦之事,并称伏羲醇厚。

《白虎通义》中关于“三皇”的记载是这样的:

三皇者,何谓也?谓伏羲、神农、燧人也。或曰:伏羲、神农、祝融也。《礼》曰:“伏羲、神农、祝融,三皇也。”

古之时,未有三纲六纪,民人但知其母,不知其父。能覆前而不能覆后。卧之詓詓,起之吁吁,饥即求食,饱即弃余,茹毛饮血,而衣皮苇。于是伏羲仰观象于天,俯察法于地,因夫妇,正五行,始定人道。画八卦以治下,下伏而化之,故谓之伏羲也。

谓之神农何?古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。神而化之,使民宜之,故谓之神农也。

谓之燧人何?钻木燧取火,教民熟食,养人利性,避臭去毒,谓之燧人也。

谓之祝融何?祝者,属也。融者,续也。言能属续三皇之道而行之,故谓祝融也。

在此,伏羲是带领先民跨进文明的第一人,是告别茹毛饮血、不知礼仪的野蛮生活状态的文明创造者。“三皇”的表述与武氏祠汉画基本一致,是以伏羲为首,神农随之,祝融殿后,有一种将燧人与祝融融合的感觉。当时“三皇”有两种说法,伏羲、神农无疑义,燧人和祝融分别是两种不同版本中的成员。《白虎通义》的记载,据以帝王的功业:伏羲制定礼仪教化,神农创造农业生计,燧人发明火与烹调。显然,伏羲是一个帝王形象,居“三皇”之首。

作为历史的谱系,在司马迁的《史记》中,黄帝以上并没有得到讲述,有“五帝”无“三皇”,这是一件很遗憾的事情,可是怎么补救呢?班固没有去修改或者增补《史记》,而是别出心裁,在《汉书》中增加了《古今人表》。这份表分为上中下三类人,在每一类人里再分上中下,形成九品。上上为圣人,下下为愚人。上中为仁人,上下为智人。在上上类中黄帝之前,加了太昊宓羲氏、炎帝神农氏二位。女娲则安排在上中仁人类中第一位。这是正史所见首次将伏羲放在古帝王之首。这无论是对于中国历史学,还是对民俗学和神话学都具有重要意义。班固有一段重要的表述:

自书契之作,先民可得而闻者,经传所称,唐虞以上,帝王有号谥。辅佐不可得而称矣,而诸子颇言之,虽不考呼孔氏,然犹著在篇籍,归乎显善昭恶,劝戒后人,故博采焉。

过去有学者认为司马迁开放,班固保守。但是笔者在考察二人对待历史叙事的态度时,发现司马迁十分保守,坚持考信于六艺,凡是儒家经典没有记载的,他就不采录到《史记》中。而班固认为“诸子颇言之,虽不考呼孔氏,然犹著在篇籍”,有显善昭恶之用,故其坚持博采,班固反倒是真正的思想解放。正是他的这一态度,将中国古史可以言说的历史延长,而创世神话得以保留,伏羲氏被列入中国古史的谱系。此前的《世本》,此后的《帝王世纪》都是以伏羲为帝王的首篇。班固的伏羲叙事是重要的传承环节。

《白虎通义》规范讲述了重要的神话与仪式,日常生活的规程,是一部重要的礼俗大典。

而在应劭的《风俗通义》中,“三皇”的表述略有不同,叙事的角度有所变化:

《礼号谥记》说:“伏羲、祝融、神农。”

《含文嘉》记:“伏戏、燧人、神农。伏者,别也,变也。戏者,献也,法也;伏羲始别八卦,以变化天下,天下法则,咸伏贡献,故曰伏羲也。燧人始钻木取火,炮生为熟,令人无复腹疾,有异于禽兽,遂天之意,故曰遂人也。神农,神者,信也;农者,浓也;始作耒耜,教民耕种,美其衣食,德浓厚若神,故为神农也。”

《尚书大传》说:“遂人为遂皇,伏羲为戏皇,神农为农皇也。遂人以火纪,火,太阳也。阳尊,故托遂皇于天;伏羲以人事纪,故托戏皇于人:盖天非人不因,人非天不成也。神农以地纪,悉地力,种谷疏,故托农皇于地:天地人之道备,而三五之运兴矣。”

这里是根据天地人的逻辑,构建了一个宇宙谱系。应劭在这里看上去述而不作,认同了伏羲、神农与燧人的“三皇”构架,因为在这里“天地人之道备”。

《白虎通义》被称为朝廷会议的决议,是汉章帝主持的一次专门讨论经学关键问题的会议,因为“章句之徒,破坏大体”,话语纷乱,亟待统一。于是,汉章帝诏“将、大夫、博士、议郎、郎官及诸生、诸儒会白虎观,讲议《五经》同异,使五官中郎将魏应承制问,侍中淳于恭奏,帝亲称制临决,如效宣甘露石渠故事,作《白虎议奏》”。

这个官方的叙事,武氏祠汉画基本遵守了,所以没有出现关于女娲的文字。

应劭的《风俗通义》,则是民俗学家的叙事。应劭成年的时候,离班固编撰《白虎通义》已经有百年的时间了。应劭官至司隶校尉,不仅在法律方面造诣很深,而且因其做过地方官,对于历史民俗与地方风俗的知识积累深厚,并对风俗有独到的理解。因此,其关于创世神话的讲述就比班固编撰的《白虎通义》有更多的传统内涵与民间话语。

既然班固已经撰写了《白虎通义》这样的权威著作,为何应劭再撰写《风俗通义》呢?显然,在应劭的心里,创世神话的谱系需要完善。“三皇”有五人:伏羲、女娲、神农、祝融、燧人。怎么处理呢?这五人中,伏羲女娲是一体的,祝融燧人都是火神,这样五人“三皇”的矛盾就大体解决了。所以“三皇”的叙事并没有那么复杂。在《白虎通义》过后的百年间,后汉社会激烈动荡,军阀割据,社会分裂严重。作为普通官员,应劭面对日渐衰败的皇权,亟待维护文化的统一性;作为文人,应劭选择风俗建设,保留历史资料撰写民俗典籍,也是一项重要的使命。而在这项文化运动中,建构创世神话这个文化谱系,关系十分重大。《白虎通义》和《风俗通义》在开篇都讲“三皇”,并第一个讲述伏羲氏,紧接着讲述女娲,且在一个等级。这是非同寻常的。

《白虎通义》与《风俗通义》诞生的时代背景已经大不相同,《白虎通义》是面对东汉开国时期思想混乱的局面,“章句之徒”破坏大义,亟须进行文化建设,统一思想。而《风俗通义》则诞生于东汉末年“王室大坏”之时:“俗间行语,众所共传,积非习贯,莫能原察。今王室大坏,九州幅裂,乱靡有定,生民无几。私惧后进,益以迷昧,聊以不才,举尔所知,方以类聚,凡一十卷,谓之《风俗通义》,言通于流俗之过谬,而事该之于义理也。”应劭为了抢救文化遗产,记录保存风俗传统与神话传说,让后人知道这些他认为正确的知识。我们熟知的“女娲抟黄土造人”神话,就记载在《风俗通义》里。因此,《风俗通义》是一部不朽的民俗学和神话学著作。

很有意思的是,《白虎通义》与《风俗通义》构建了三皇五帝的神话谱系,传承了伏羲女娲神话的语言系统,同时班固和应劭又是中国风俗文化基本概念的诠释者。班固在《汉书·地理志下》中这样讲:

凡民函五常之性,而其刚柔缓急,音声不同,系水土之风气,故谓之风;好恶取舍,动静亡常,随君上之情欲,故谓之俗。孔子曰:“移风易俗,莫善于乐。”言圣王在上,统理人伦,必移其本,而易其末,此混同天下一之呼中和,然后王教成也。

这是中国民俗学传统的经典阐释。班固根据地方地理生态与国家政治之间的交互关系,强调移风易俗,混同天下,中和其文化形态;但其强调“君上”,即在礼俗之间强调国家君王的主导性。

应劭同样解读了风俗,在《风俗通义序》中这样讲:

风者,天气有寒暖,地形有险易,水泉有美恶,草木有刚柔也。俗者,含血之类,像之而生,故言语歌讴异声,鼓舞动作殊形,或直或邪,或善或淫也。圣人作而均齐之,咸归于正;圣人废,则还其本俗。《尚书》:“天子巡守,至于岱宗,觐诸侯,见百年,命大师陈诗,以观民风俗。”《孝经》曰:“移风易俗,莫善于乐。”传曰:“百里不同风,千里不同俗,户异政,人殊服。”由此言之:为政之要,辩风正俗,最其上也。

班固与应劭的解读存在一个很大的区别,即班固注重“君上”,应劭强调“圣人”。应劭指出“为政之要,辩风正俗”,显然应劭的观点更为关注民间性,他心中的社会精英是“圣人”。

两位杰出的民俗学家,完成了对于风俗的精辟解释,也共同完成了伏羲女娲神话的语言文字叙事谱系的构建。两部书都不是标准的历史书,前者是风俗时事政治,后者主要是风俗民情与民俗。在《白虎通义》与《风俗通义》的语言文字叙事中,伏羲就是一位圣王,没有特别强调其神性形貌。但是,图像叙事则完全是另外一幅景象。

四、后期伏羲神话图文错杂叙事与符号认同

图像世界中的三皇五帝,并不理会语言文字叙事,而是比较固执地形成了一种绘画语法:伏羲女娲是人首蛇身,其他帝王则多服冠冕。这种语言文字叙事与景观图像叙事的不同步,是如何造成的呢?对此,本文试图给出一种解释。

在三皇五帝的模式里,五帝身份在儒典中得到肯定,曰“五帝德”。《大戴礼》有专门的篇章讲述,他们是道德功业的构建者,有相关的治国叙事传说。所以,他们必定是帝王人形。而“三皇”系列,尽管也有权威表述其帝王事迹非神迹,但是神话在景观图像叙事中,仍保持着韧性以讲述其神圣故事。景观图像叙事中的伏羲神话不就范于语言文字叙事的模式,坚持传统的图像构架,也就坚持了传统的神话叙事,传承了古老的神话精神。人首蛇身的伏羲女娲像,经历了从汉代到南北朝,再到隋唐的漫长历史过程,在墓室与建筑中得以传承。从东部(如山东、江苏)到中原、西南,再到西北部(如新疆),伏羲女娲神话影响范围极广。坚持传统的图像构件是伏羲神话景观图像叙事创造的奇迹,语言进行历史叙事,图像进行神话叙事,形成了特有的双轨路线。

如同语言文字叙事具有母题,史诗表现具有程式,景观图像叙事具有独特的图像构件框架,即图像构件是要素,图像框架是整体。这些图像构件、图像框架是图像的构成要素。以伏羲女娲图像为例,伏羲女娲人首蛇身,手持规矩或手持日月,下体相绕,这些是图像构件,即图像元素。这些图像构件一旦形成图像框架,便很难改变。图像框架就是图像构件组合成的图像整体面貌。就像良渚文化的神像,鼓突的双眼相连如粗大的老花镜,尖细的手爪,鼻嘴平行如“二”字,且多刻画在玉琮上。从良渚中心地带,辐射到江苏草鞋山、上海福泉山等地,时间延续千年之久,都是这样一种图像构件形成的图像框架,即图像整体。如同特定建筑构件,不能拆分。长期维持这样一种图像构件框架,形成特定势能,如果没有巨大的冲击,就很难攻破这种图像构件框架。这是我们理解伏羲女娲像保持特定形态、传承特定意向的一个基点。不是汉至唐时期的人们不愿意讲述“画卦结绳”,而是人首蛇身图像框架不能突破,力量强大。从良渚文化神徽图像的周边传播看,神像应该是统治权力的象征,共同体认同的符号象征,所以神像一旦形成模式,是不会轻易被改变的。

保持伏羲女娲人首蛇身图像,还有一些重要原因。

一是创世系列必定要包含天地开辟与人类诞生的主题,这一点,作为人王的帝王是没有办法表现出来的。“三皇”努力构建天地人三位一体的开辟话语,如以燧皇代表“天皇”,以神农代表“地皇”,以伏羲代表“人皇”。传说“天皇”十二头,“地皇”十一头,“人皇”九头。其形象都是怪诞的,以此表现开辟创世神是了不得的。至于“人皇”要承担诞生人类的功能,且在一个强调阴阳和谐的国度,就必须将女娲与之配伍,使其成为人类始祖。

二是伏羲制作八卦的功业,在太极八卦图没有诞生出来的时候很难表现。太极图虽然有悠久的形成历史,但是直到唐宋时期尤其是宋代,标准图示才诞生出来,因此过去没有办法表现“画卦”这一情节。

三是天圆地方的宇宙观率先诞生,在先秦时期就已经形成,在《大戴礼》《周髀算经》中都有论述,影响深远,故伏羲女娲手持规矩代表方圆天地,是最具有概括性的象征符号,乐于为民众接受。伏羲女娲集开辟神、天地神、创生神三者为一体,因此图像经久不替。由于天圆地方的持续影响,那种“天地混沌如鸡子”的浑天说,以及在这种天象观下衍生出的盘古开天辟地神话,到三国时期才得以艰难地完整诞生,但是很长时期都在天文学界流传,民众接受这种知识要很长时间。这也是手持规矩的伏羲女娲像长期流传的原因。

由于伏羲图像叙事的长久影响,反过来影响了神话的语言文字叙事。如唐司马贞为《史记》补的《三皇本纪》,就反倒成了一篇神话。他说,伏羲蛇身人首,女娲也蛇身人首,而神农变成了人身牛首,老实巴交的神农氏,由一位老农,变成了怪神,完全改变了《周易》《白虎通义》《风俗通义》等典籍中的“三皇”的帝王叙事模式。唐代神话语言文字叙事改变秦汉以来的神话语言文字叙事,很大程度上受到伏羲女娲图像叙事的影响,连带着把神农氏帝王形象也变回神话的怪诞图像。

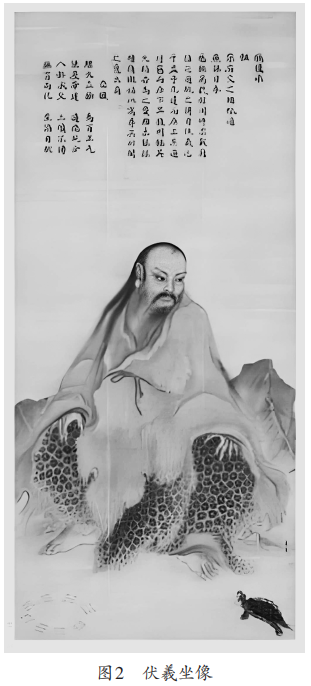

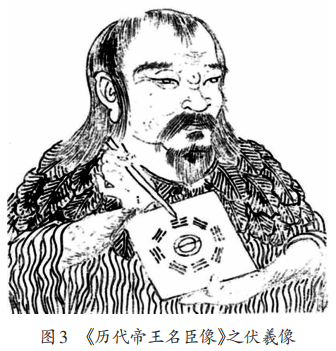

当太极八卦图制作出来以后,伏羲的形象立刻改变了,这便是手持太极八卦盘的伏羲图像。唐宋以来,新的图形构件出现,即八卦盘。从此,伏羲造像就告别了人首蛇身之图像构件框架。宋代以后,伏羲图像进入了新的时代。首先是图像构件的变化,增加了太极盘,去除了蛇身,同时也去掉了女娲,伏羲从整体上变成了单身,不再是配偶神的形象。人形伏羲图像的独立出现,较早见于南宋马麟所作《伏羲坐像》(图2)和据称为宋代版画的《历代帝王名臣像》之伏羲画像(图3),大致与当时的皇权政治息息相关,与宋代理学的发展,宋代的圣王崇拜密切相关。马麟的伏羲图像的问世,不仅是图像的改变,也是伏羲神话的重大改变。在官方和民间,新的伏羲图像获得更为广泛的认同。但是,与女娲配伍的传统改变,也在一定程度上改变了社会的男女阴阳观念。在宋代以后的伏羲图像里,女娲整体上就退隐了。

以宋代为界限,伏羲图像形成了人首蛇身与手持八卦的两个明显不同的图像系统,同时形成两套与语言错位的话语谱系。今天,在甘肃的伏羲庙、河南淮阳的太昊陵中,伏羲画像基本承袭了马麟以来的伏羲造型,成为伏羲图像的标准形式。当代伏羲神话的景观与造像,是伏羲神话的重要依托,是神话叙事的直观呈现,是神话本身。这体现出神话旺盛的生命力与活态形式。

唐宋以后伏羲女娲兄妹通婚的神话叙事广为流传,但是,作为兄妹的伏羲女娲图像却没有走进正统的景观图像叙事世界,形成了新的伏羲神话的语言文字叙事与景观图像叙事的错位。这种错位有利于表达神话丰富多元的内涵。

伏羲神话的现代传承,生动体现了中华文化一脉相承的复杂的文化谱系。几千年来,这一神话谱系不断壮大,成为中华民族的文化标志,也是世界认识中华文化的符号标志。

结 语

汉代伏羲神话的语言文字叙事与景观图像叙事的错杂传承,说明神话景观图像叙事程式的构件框架具有独特的传承性,并不受语言文字叙事变化的影响。构件是指图像元素,框架是指图像整体形貌,它们是景观图像叙事的结构组成。当图像景观构架形成了定势后,一般很难改变。这便显示出景观图像叙事的稳定性优势。图像传承历时长久,恒定不变,不像语言那样具有一定的随意性。这一特性使得伏羲创世神话的内涵得以长时间的传承,在民众间形成了深厚的文化认同。

伏羲人首蛇身图像长期传承,因为其承担“人皇”创生人类之责,故与女娲配伍;因为龙的传人的神圣叙事,所以形成二龙交尾形象,使其成为人类始祖;而因为兼有天地之神的规矩方圆符号的广泛认同,也让伏羲成为天地开辟之神,故而图像久传不替。到了唐代,语言文字叙事反倒因为景观图像叙事的影响,反过来改变了对于“三皇”的语言表述。

当新的重要的图像构件和框架出现,且影响重大,加上特定社会风尚的改变,旧有的神话图像随之改变。所以宋代太极八卦图不仅改变了《周易》的传播格局,也让伏羲的神话形象为之改变。

神话的语言文字叙事与景观图像叙事的错位,是因为二者有着不同的叙事话语工具,因此有利于传承神话的丰富多元信息。相对来说,景观图像叙事具有较高的稳定性,因此在维护传统叙事方面具有优势。图像的构件框架则决定图像传承的稳定性,当强大的新的图像要素出现,神话景观图像叙事也随之改变,图像的构件框架也就改变了。而这种改变,将深刻影响神话的传承格局,影响语言文字叙事的表述与仪式行为的方式。神话的景观图像叙事与仪式行为叙事、语言文字叙事一起,构建了中华文化认同的立体叙事形式,成为中华民族文化整体性与多元性的文化认同符号。

(作者田兆元 唐睿,分别系华东师范大学社会发展学院教授、曲阜师范大学历史文化学院副教授)