张旭:考古遗址出土人骨该如何研究——以山东砣矶岛大口遗址出土人骨研究为例

为深入贯彻落实习近平总书记关于历史研究要"立时代之潮头、通古今之变化、发思想之先声"的重要指示精神,全面落实高翔院长和院党组关于建设“国内领先、国际一流”的科技考古与文化遗产保护重点实验室的学术目标,中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室联合中国社会科学院大学历史学院,从即日起共同推出"科技考古与文化遗产保护"系列学术讲座。

科技考古与文物保护功在当代、利在千秋。本系列讲座旨在搭建多学科交叉融合的学术平台,聚焦中华文明起源、统一多民族国家形成与发展等重大课题,让更多文物和文化遗产活起来,挖掘其多重价值,助力构建具有中国特色、中国风格、中国气派的考古学,同时发挥知古鉴今、资政育人的作用。

诚邀感兴趣的师生积极参与,共同研讨。

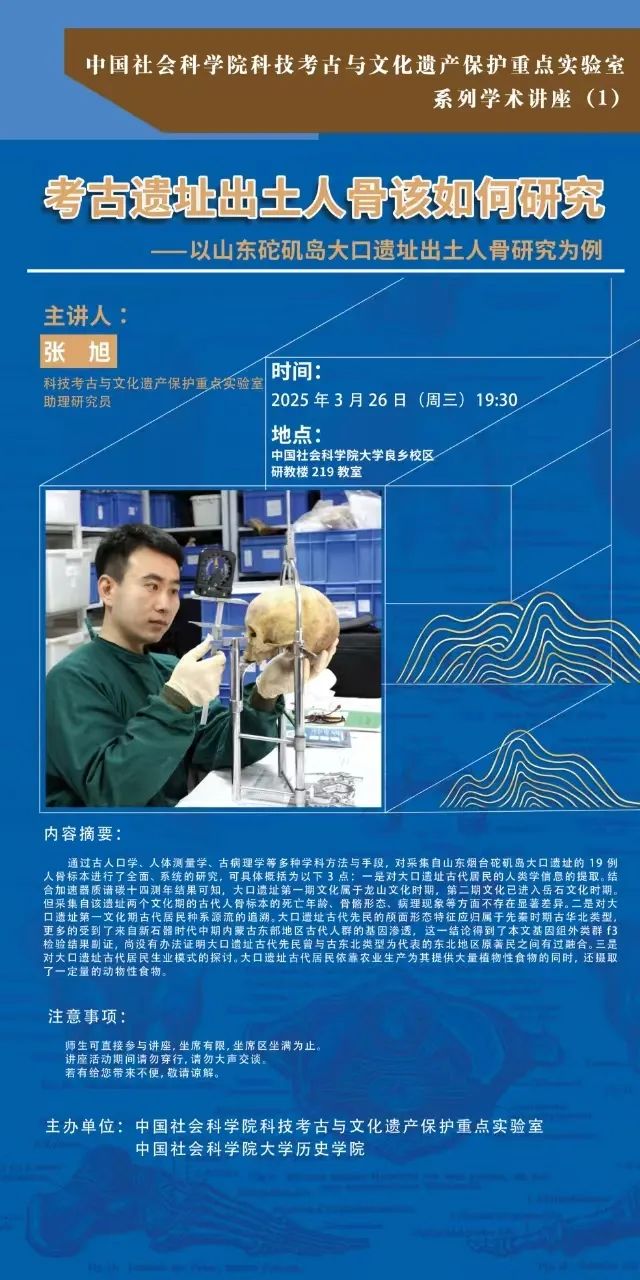

主 讲 人:张 旭

时 间:2025年3月26日(周三)19:30

地 点:中国社会科学院大学良乡校区研教楼219教室

讲座概要:

通过古人口学、人体测量学、古病理学等多种学科方法与手段,对采集自山东烟台砣矶岛大口遗址的19例人骨标本进行了全面、系统的研究,可具体概括为以下3点:一是对大口遗址古代居民的人类学信息的提取。结合加速器质谱碳十四测年结果可知,大口遗址第一期文化属于龙山文化时期,第二期文化已进入岳石文化时期。但采集自该遗址两个文化期的古代人骨标本的死亡年龄、骨骼形态、病理现象等方面不存在显著差异。二是对大口遗址第一文化期古代居民种系源流的追溯。大口遗址古代先民的颅面形态特征应归属于先秦时期古华北类型,更多的受到了来自新石器时代中期内蒙古东部地区古代人群的基因渗透,这一结论得到了本文基因组外类群f3检验结果副证,尚没有办法证明大口遗址古代先民曾与古东北类型为代表的东北地区原著民之间有过融合。三是对大口遗址古代居民生业模式的探讨。大口遗址古代居民依靠农业生产为其提供大量植物性食物的同时,还摄取了一定量的动物性食物。

主讲人简介:

张旭,科技考古与文化遗产保护重点实验室助理研究员。博士毕业于吉林大学,获吉林省优秀博士学位论文。主要研究方向:人骨考古学。发表学术论文20余篇,出版专著1部,主持国家社科基金青年项目1项(优秀结项)、一般项目1项(在研)。