饮食文化的互动交融是汉藏交流的重要方面。早在新石器时期,来自中原地区的粟作农业就曾出现在雅鲁藏布江中下游一带,唐代以后的藏汉典籍也不乏内地食物进入藏地的记载,生动说明了汉藏饮食文化互动历史之悠久,而今日拉萨街头林立的各色川菜馆更实证了内地饮食已成为西藏日常社会不可或缺的一部分。饮食文化常与政治经济社会等领域相交织,能自由穿梭于不同地域与人群之间,最能体现民族交往交流交融的生活性,具有相当大的学术探索意义。但以往学界对汉藏关系史的研究多侧重于政治方面,对于饮食文化的交往交流交融则关注较少,现有的一些研究或围绕某一汉地农作物传入西藏的历史进行阐释,或从食材角度讨论民国时期西藏与内地饮食之关系,或基于现代化背景阐释西藏饮食如何整合外来饮食, 或略论汉藏食材之交往,在汉藏饮食文化交流互动方面缺少综合性与系统性的过程研究。本文试图厘清汉藏饮食文化交流与互动的历史脉络,探讨内地饮食特别是川菜入藏及在当地大规模传播的进程和原因,从而展现一个区别于传统政治关系史研究视角下的汉藏关系表述,揭示汉藏人民如何通过饮食形成世俗生活之联系。

一、汉藏饮食文化交流与互动的早期历史

20世纪70年代,考古工作者在西藏卡若遗址(距今4300-5300年)发现了来自中原的粟。 粟最早由狗尾草驯化选育而来,原产地为黄河流域的中原地区,童恩正认为卡若遗址发现的粟米很可能是从马家窑系统文化传播而来。1995年,考古工作者在西藏昌果沟遗址(约距今3500年)也发现了粟米。卡若遗址和昌果沟遗址粟米的发现,表明原产自中原地区的粟米早在新石器时期就已经传播到了西藏,中原与西藏饮食文化交往的历史可谓相当悠久。

到了唐代,汉藏饮食文化交流的频率增加,特别是文成公主入藏促进了中原与西藏地区饮食文化的跨地域流动。根据12世纪前成书的《嘛呢全集》,文成公主将原产于中原地区的蔓菁与葱的种子带到了吐蕃。除了蔓菁与葱,12世纪成书的《娘氏教法源流》,还记载了文成公主将蒜等中原地区的作物带入西藏的传说。唐穆宗长庆二年(822),刘元鼎与论讷罗同赴吐蕃本国就盟,见吐蕃“馔味……略与汉同”,可见,此时汉藏饮食文化交流已达到一定的程度。

西藏地方在元代被正式纳入中原王朝的版图后,内地与西藏之间日趋增多的政治互动又把饮食文化的交流与互动推进到新的发展阶段。在元代汉藏饮食文化交流与互动的过程中,来自西藏地方的僧侣扮演了重要角色。元朝时期,内地食物被皇帝频繁用作回赐礼品赠以来大都觐见的僧侣。据《萨迦世系史》记载,元世祖忽必烈多次赐予来大都的西藏地方僧人食品和饮料。到明代,来朝贡的西藏地方宗教首领或其使者的队伍变得更加庞大,皇帝会回赐这些人以茶等内地食物。到内地朝贡的僧人,会在皇帝赏赐的宴会上接触了解内地饮食文化。如弘治七年(1494),“灵藏赞善王喃葛坚参巴藏卜、赞善王下都指挥公哈坚参巴藏卜各遣番僧远丹等……来朝谢恩……赐宴”,又如嘉靖十八年(1539),“乌思藏阐教王等差国师短竹札失等贡方物……宴赏如例”。这些来京朝贡的僧侣不仅将其在内地学到的饮食文化一并带回到西藏,还会在返藏途中带走大量内地食物,从而大大推动了两地饮食文化在汉藏人群之间的传播。

随着清代中央政府对西藏地方治理的强化,中原内地与西藏的政治经济文化联系越来越密切,汉藏饮食文化交流与互动也更加深入。西藏上层人士接触到内地珍馐的机会大增。康熙五十九年(1720),七世达赖喇嘛格桑嘉措就曾获朝廷赏赐享用“汉式喜宴(rgya lugs kyi ston mo)”。乾隆时期,西藏地方政府噶伦多仁班智达在进京途中就先后在成都、西安、北京等地吃到汉餐,到北京后还获乾隆皇帝亲赐汉式点心,回藏路上还欣然接受“地方粮台长官准备的盛席汉餐及大米白面肉类”。多仁班智达对汉餐评价颇高,后来他在自己儿子的婚礼上还摆上了汉餐。至清末民初,内地饮食在西藏社会上层已是非常流行。据曾旅居拉萨的英国殖民官员查尔斯·贝尔忆称,拉萨贵族家庭午餐会吃四至五道汉式美食,有的贵族家庭甚至能提供多至十数种内地蔬菜。

值得一提的是,在汉藏饮食文化交流的早期历史中,对藏地饮食文化影响最广泛、最深入的内地饮食应属茶叶。根据对西藏阿里地区故如甲木墓地的考古发掘,早在 1800 年前,汉地茶叶已经被输送到西藏西部海拔4500米的阿里地区。除了茶叶遗物,该墓葬中还发现了可能与煮茶、烹茶有关的铜盆和铜壶,证明部分藏族先民早在秦汉至魏晋时期就已经接受了中原地区的饮茶文化。到宋代,饮茶已成藏族社会的一种普遍现象,无论是王公贵族还是平民百姓,均离不开茶叶,以致有文献记载称其“所嗜唯茶叶”。藏族先民还结合中原的饮茶习惯和自身饮食特点发明了酥油茶,成为日常生活不可或缺之物,延续至今。由于藏地对汉地茶叶存在巨大的消费需求,汉藏之间逐渐形成了著名的“茶马贸易”。延续千年的茶马贸易不仅满足了藏族人民对汉地茶叶的消费需求,更是促进了汉藏民族间的交往交流交融。在茶马贸易沿线,形成了成都、雅安、打箭炉、松潘、理塘、巴塘、道孚、炉霍、昌都等地多个商贸重镇,众多汉藏商民则因为茶叶贸易而游走在汉藏两地,清代史料有载:“藏番运川茶者不下数十万人,藏中穷番藉脚力以谋生,川藏交界处所藉以安谧……至茶价交易每岁近百万,川省栽茶之园户、运茶之商贩、负茶之脚夫,多至数十万人,悉赖此为生活”。可以说,茶叶将汉藏人民紧密联系到了一起。

二、川军、川商与川菜入藏

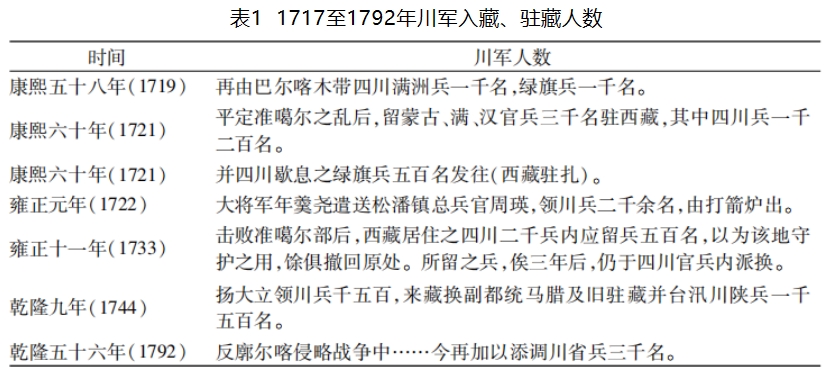

内地饮食丰富多样,各种菜系名目众多,为何川菜会在汉藏饮食文化的交流互动中脱颖而出,成为最受西藏地方社会欢迎的内地菜系?这就不得不论及川军、川商与川菜入藏的关系。清朝前期,西藏地方受准格尔侵扰,朝廷在康熙至乾隆年间多次派兵进藏。康熙六十年(1721),清廷驱逐准噶尔乱军后,在拉萨布达拉山前面河沿建造了十二座营盘,留三千军士驻藏,其中就包括四川绿旗兵,此为内地军队特别是川军驻藏之始。雍正十一年(1733)起,川籍官兵成为了朝廷驻藏军队的主要来源,这一驻兵轮换制一直保持到清末。就这样,川军进入了西藏文化的核心地带——拉萨,同时也给西藏带来了四川本土的饮食习惯,成为清代川菜在藏传播的主力。

川军入藏后,为解决生计,将内地食材的种子与种植方法带入。据乾隆年间编写的《西藏志》记载,其所带的内地菜种有:白菜、莴苣、菠菜、苋菜、韭菜、萝卜、茼蒿、四季豆、苦豆。地处拉萨河中游河谷冲积平原的拉萨,夏无酷暑、冬无严冬,为内地农作物引入提供了适宜的自然气候条件。到和宁任帮办大臣时(1797),驻藏官兵的菜园中已种植有成片的菠菜、白菜、黄瓜、莴苣、葱、蒜、韭菜、香菜、芹菜、茴香、茄子、萝卜、蔓菁等。与此同时,驻藏大臣还有专供的两个菜园,由兵营监管,种植秦椒(青椒)、川椒(花椒)等川菜烹饪时常用食材,并且驻藏大臣衙门还能从兵营中找到川籍厨子,为其烹饪羊肉火锅杂面、 青椒炒肉与豆花饭等川菜。

清王朝统治后期,以川军为主的驻藏官兵在适应长期高原生活后,有的就与当地人通婚,留在了西藏。其后裔长期受藏文化熏习,很多不识汉话,却能说一口流利的藏语,为谋生计,或在当地经商,或种菜卖菜。有的川籍官兵还直接做起了生意,变成了川商,一位民国时期曾在拉萨打工和经商的汉族商人述称:“(拉萨)四川商人数目最多,据说都是清朝衙门里的人,或是清末赵尔丰、钟颖的部下……一般是种菜、做豆腐、理发、开烟馆和甜茶馆等,在日喀则、下司马等地也有。”

到了民国时期,川商已经取代川军成为川菜在当地传播的主要力量。1934年杨质夫到访西藏时,内地人旅居拉萨的有约300余户,同年入藏的国民政府官员黄慕松被告知拉萨汉人中川帮二百余家,占据了大部分。另据朱少逸记载,“拉萨汉人,连同土生者在内,约有二千人之谱,分为四帮:川帮,人数最多,在一千以上……彼等多系清末驻藏戍军之流落藏境者……多已娶土妇,生子女,其子女且不懂汉语矣。” 大量川商定居拉萨,势必推动川菜的传播,同时也让川籍厨子成为市场急需,以致奇货可居,朱少逸就在其书中记录了一个黄姓川厨的事迹:“有川人黄某,擅烹调,技亦平常耳,但物以罕见而见奇,一时竟成绝响;初为‘古堆巴’同人掌炊事,颇能胜任,及吴委员长抵藏,首次招待宴,大蒙赏识。乃调至色兴额应差……黄某至‘色兴额’后,意颇自得,以为行辕炊事,非彼莫属,辄而高其价值,同时藏官之宴请行辕职官者,亦多请黄承办酒席,黄之声价遂愈高。”估计由于当时拉萨市场对川菜需求量太高,所以一个在内地人看来厨艺极为普通的川厨仍在当地大受欢迎。

在川军、川商的推动下,内地饮食也已经不再局限于西藏传统的贵族家庭中,还出现了面向普通大众的商业化发展趋势。据俄国东方学家崔比科夫述称,在他旅居拉萨时(1899—1902),拉萨街头已有几家由汉人经营的内地餐馆,“饭店里卖茶、菜肴和汉族的饼”。杨质夫在拉萨期间,吃到了“颇具四川风味”的鱼翅、海参、豆花与泡菜,这些菜肴正是民国时期川菜代表菜品。不过,尽管清末民国时期部分藏族平民百姓可以在拉萨享用川菜,但受当时交通运输与经济发展水平等因素限制,可以吃且吃得起川菜的人主要还是贵族和宗教界上层人士,川菜并没有成为各个阶层都能消费得起的饮食。

三、川菜的大规模传播与汉藏饮食文化的交往交流与交融

川菜真正跨越阶层界限,在西藏得到大规模传播,应该是在中华人民共和国成立特别是改革开放之后,而这与国家高度重视西藏现代化发展以及市场经济本身的推动密不可分。西藏和平解放后,为了让西藏实现长足发展,国家大力推动基础设施建设,构建内地与西藏的交通运输网络。1954年,川藏公路、青藏公路在拉萨合拢通车,结束了西藏没有公路的历史;1965年,拉萨贡嘎机场建成;2006年,青藏铁路建成。改革开放后,国家逐渐取消了对于市场经济的限制性措施。1980年,西藏自治区开始允许个人从事私营经济活动。1984年第二次西藏工作座谈会后,政府采取分阶段降低私营经济准入门槛的方式,鼓励各类民间商业资本进入西藏,也允许来自内地其他省份的个人在西藏从事私人经营。2001年,针对外省来藏人员经商行为的各类限制性政策都被取消。交通条件的大幅度改善以及市场经济的日渐活跃,不仅使内地食蔬得以大量运输进藏,还促进了内地人口特别是临近西藏的川籍务工人员和游客涌入西藏。与此同时,西藏本地的蔬菜供应问题也因为农业种植技术手段的提升而得到有效改善。20世纪80年代,由于塑料大棚技术与蔬菜套种技术的推广,西藏得以生产种植来自全国其他地区的蔬菜,大大提升了西藏本地的蔬菜供应。至20世纪90年代,拉萨市已经形成了宗角禄康菜市、西郊菜市、北郊菜市、东郊菜市、八廓街菜市等数个较大的农贸市场,商贩们不仅售卖从内地运来的蔬菜,同时也供给西藏本地生产种植的新鲜蔬菜。供应量的大规模增加使得普通藏族民众都能够负担得起新鲜蔬菜,促成西藏特别是拉萨普通民众的饮食结构发生了较大变化,也更加容易接受以川菜为代表的内地饮食。

中华人民共和国成立后西藏各项事业的发展为川菜大规模传播奠定了坚实的市场基础,而改革开放时期涌入西藏的四川人则将川菜的大规模传播变成了现实。20世纪90年代前后,四川人所经营的川菜馆集中于老城区大、小昭寺附近,如思中味餐厅和肖家河面馆。至2003年,原位于老城区的川菜馆纷纷迁至西郊的天海路与德吉路。近几年由于西郊市场过于饱和,川菜馆逐渐向东扩展,形成了遍布全城的格局。川菜在拉萨市场的卓越表现不断吸引四川人、内地其他省份民众入藏从事川菜经营,而数量日渐增多的川菜馆也为当地人提供了就业机会,由此,逐渐形成了以四川人为中心、内地其他省份民众及西藏本地人为支线的川菜传播网络。川菜则通过川菜馆这一载体成点状嵌入当地社会,切实拉近了以川菜为代表的内地饮食文化与藏族同胞之间的距离,促进了民族间的交往交流与交融。而今,一些到拉萨经营川菜并取得成功的四川人在赚取足够利润后,选择回归故里,将手中的川菜秘方转让给老乡、藏族本地人甚至是内地其他省份的经营者,使川菜完成了跨越族际与地域的传播。

在各种合力的作用下,以川菜为代表的内地饮食在西藏实现了大规模的传播,这种大规模传播又对西藏本土饮食文化产生了诸多重要影响。首先是促进了主食和食材的多元化。藏地传统以糌粑为主食,而内地则以米、面为主。随着以川菜为代表的内地饮食进入藏地,藏族也开始食用米饭。早在清末民初,拉萨就已兴起食用米饭之风,但由于运输费用昂贵,当时食米之人多是贵族。而今米已成为西藏普通百姓餐桌上最常见的主食之一,甚至进入了拉萨人重要的社会接待礼仪之中,每当有贵客到来时,当地人会盛上由米、人参果、酥油与白糖制成的“人参果饭”。另外,清末民初时,绝大多数藏族人不食猪、鱼与鸡。而川菜的大规模传播很大程度上改变了当地藏族的观念。就笔者调查所见,尽管现在部分藏族依旧不食鱼虾,但大多已接受把鱼虾作为食物的观念,偶尔还会到川菜馆尝试河鲜,而把鸡肉当作食物者更是屡见不鲜。与食猪、鱼与鸡类似,藏族传统上也不怎么吃蔬菜,有“藏族人吃肉不吃草”的观念,而川菜的传播与普及则逐渐使藏族人接受食用草植类蔬菜,补充蔬菜类营养甚至成为藏族人去川菜馆用餐的目的之一。其次是丰富了食物制作方式。川菜进入藏族人家中后,内地食材的种植、烹饪等技术也必然随之进入。历史上,藏地喜食生肉,“番俗牛羊之物皆生食之”,且不善内地之烹饪,“饮食不识烹饪”,而川菜以“熟食”为主,进入当地后势必要求采用相应的烹饪方式,故我们今日能见到藏族百姓家中生食牦牛肉与熟烹内地食材共存的景象。伴随着川菜的普及,原本不识内地烹饪的藏族也渐渐习得内地饮食的制作方法。如笔者的一位采访对象说:“一到冬天,家人都自然会想到吃川菜,尤其是火锅,这几年火锅逐渐替代了他们家里传统的砂锅(rtsam thug)……哥哥尤其爱吃辣,做菜时常常要加郫县豆瓣酱。”最后是导致了进餐方式的变化。传统以糌粑为主食时,多将糌粑面放入酥油、茶水揉制成团,或以酥油茶、清茶等辅助,舔舐糌粑面,进食牛羊肉时,用小刀切块成片。当川菜进入当地后,由于制作上以煎炸烹煮等方式进行,传统的进食方式不再适用于新的食物,于是使用筷子进食首先在贵族中流传开来。随着川菜的进一步普及,当地普通百姓也逐渐习惯使用筷子。今日,无论是拉萨街头的餐厅,还是藏族家庭里,大家都在使用筷子,普遍到人们未曾发觉筷子原本也是源自内地的舶来品。

随着时间的推移,汉藏饮食文化的相互交融程度也逐渐加深,已不再像刘志扬2002—2003年在拉萨市北郊城乡结合部的娘热谷地田野时所发现的:汉族饮食文化对藏族饮食结构、饮食活动产生了较大的影响,但处在同一地域空间的汉族却基本没有接受藏族饮食文化中的成分。事实上,川菜目前并不是单向地对西藏本土饮食文化产生影响,其本身也在调适,以适应西藏本土饮食文化,进而实现饮食文化的相互交融。这种相互交融,一方面带来了川菜和西藏本土饮食的口味整合。如拉萨的川菜“火锅”大量使用了藏地的牦牛肉、羊肉等肉类,利用火锅底料中的麻与辣压制住牛羊肉的膻腥味。西藏本土的牦牛肉制品则增添了一点川味,藏族传统做法中牦牛肉不加任何佐料,无腌渍过程,直接自然风干即可食用,这种自然风干的牦牛肉保留了原始味道,同时也带有一股膻腥味,为了改良口味,现在拉萨市场上的风干牦牛肉也会在制作过程中加入花椒、辣椒、盐等调料进行腌制,从而压制牦牛肉的膻腥味。另一方面还带来了饮食习惯的交汇。在拉萨,我们常常可看到这样的景象,藏人吃川菜,川人吃藏餐,火锅、糌粑和酥油茶成为当地各民族人民共同喜爱的美食。

改革开放背景下汉藏饮食文化高度交流互动的现象并不只局限在西藏,近几十年来,越来越多的藏族人走出当地,到内地经商、求学、定居,把他们当地的生活方式与饮食文化也带到了内地。特别是四川省会成都,已形成了庞大的藏族人聚居社区以及数量可观的藏餐馆。与拉萨的川菜馆类似,成都的藏餐馆同样也经历着本土化的过程,其菜品往往会带有四川风味,以吸引成都本地顾客及内地游客的光顾。可以说,汉藏饮食文化在这种交往交流与交融中突破了民族与地域限制,成为包括汉藏人民在内各民族共享共通的宝贵财富。

四、结语

回顾内地饮食特别是川菜入藏的过程,不难发现,历史上内地与西藏因军事、政治、经济交往需要开展的交往活动无形中推动了汉藏饮食文化的交流与互动,而饮食文化的交流与互动同时也会反过来推动内地与西藏形成更为紧密的联系,促进汉藏民族间的交往交流交融。两地饮食文化的交汇并非是一方取代另一方,而是相互成就,且在交互过程中融合碰撞出新的更具有生命力的火花,使得两地饮食更易于让彼此接受,进而得以共存与共享。如文章所呈现的那样,汉藏民族历史上围绕饮食特别是川菜展开的交往活动,虽只是散落在文献记载中关于日常生活的只言片语,但这些细小的生活片段串联到一起后却向我们展示了那容易被忽视的琐碎日常所具有的强大力量,正是这些微不足道的琐碎日常,穿越时光的桎梏,时至今日仍在潜移默化地塑造、规范着人们的饮食文化,推动着汉藏民族在心理层面上的相互认同,构建着他们在世俗生活中的联系。如今,拉萨的藏餐馆已是遍地林立,成都的藏餐馆也在欣欣向荣,毫无疑问,汉藏民族在饮食上的交流与互动相较于历史上的零星记载已走入更为深刻的境地,而这也是中华民族多元一体格局在各民族日常生活中的真实反映。

(作者单位:四川大学)