摘要:对于东周秦汉时期流行于四川盆地的巴蜀符号,除了研究其自身的形态、种类、组合外,考察它们产生、流行的时代背景和具体的出土背景应有助于认识符号的性质以及使用者之间的关系。巴蜀符号可能是族徽,四川盆地内重要墓葬出土的符号显示出它们产生和分布的特点,以及各区域之间的关联。由巴蜀符号我们可以从另一角度构建四川盆地战国秦汉时期的文化与社会图景。

一 引言

巴蜀符号特指铸刻在巴蜀青铜器上的一类符号,其流行地域主要为四川盆地,或史称的巴蜀地区,时段主要是战国时期,下限可至秦汉。

早在20世纪40年代学界已关注巴蜀符号并进行整理和研究,此后巴蜀符号的出土和对它们的整理、研究持续不断。近年来,严志斌和洪梅梳理巴蜀符号的研究简史和发现概况,并就其种类、时代、组合、族群性等提出了新认识。两位学者新编著的《巴蜀符号集成》(以下简称《集成》),共收集四川、重庆、湖北、贵州、云南、陕西等地带巴蜀符号或类似符号的青铜器883件,整理、收录符号272种、符号组合1125组,时代从战国初期至西汉早期。《集成》对巴蜀符号进行了详尽的信息整理和整体性研究,并备有巴蜀符号索引和器物出土地点索引,极大地方便了这一领域的研究。

巴蜀符号的既有研究大多针对符号本身,即符号的性质、形态、方向、组合等。严志斌和洪梅近来的一系列针对某类具体符号的研究,如钟形符号、罍形符号、栅栏形符号、笋形符号、水草纹符号,除考察符号本身外也注重考古背景,讨论符号反映的族属与等级、相关墓葬比较和区域间的联系等。郭明、高大伦对巴蜀符号的重要载体巴蜀印章的最新研究,也是从考古视角去分析而不只限于符号本身。

由考古背景大到巴蜀符号产生、流行的历史背景,小到一件巴蜀符号器物的出土背景去考察这类符号,有助于认识符号的性质,以及各地使用这些符号的人群关系,进一步而言,可能对探索符号的含义、构建四川盆地东周秦汉时期的文化、社会也都有重要意义。

二 巴蜀符号的产生背景和性质

(一)巴蜀符号产生和流行的时代与社会背景

一般认为巴蜀符号主要流行于战国初至西汉早期。从现有的考古资料看,春秋晚期至战国初,四川盆地的文化和社会正好发生了一次深刻的变革。在商和西周时期,四川盆地内最重要的遗址分布于成都平原,代表性文化是三星堆-金沙文化。这个时期留下了大量祭祀遗存,但墓葬却没有明显的等级差异。这样的考古材料揭示出其时是王权与神权并存的社会,最重要的社会财富如金属制品、玉石器和象牙等为社会上层集体占有并用于宗教和祭祀活动。但到了春秋晚期,文化和社会形态均发生了明显的改变,社会财富不再用于宗教和祭祀,此前的太阳崇拜不复存在。能够说明这种变化的考古材料是,过去的各类祭祀用品完全消失,新出现明显区别于普通墓葬的大墓,如成都商业街船棺墓、百花潭10号墓、新都马家大墓,以及盆地东部的宣汉罗家坝33号墓、涪陵小田溪1号墓。青铜器等贵重物品成为用以表现墓主身份的随葬品,这些都反映出一个不同于前的新型等级社会。实用兵器大量出现则表明战乱与动荡替代了此前的和平与稳定。

大墓从葬俗到随葬品又各不相同,即使是在同一区域或同一时段内也如此。如成都商业街墓为船棺、独木棺合葬墓,随葬品中青铜器少而漆器多;新都马家大墓则有墓道、椁室、棺箱、独木棺和腰坑,随葬大量青铜器。除大墓外,四川盆地出现了大规模墓地,如成都青白江双元村墓地、成都青羊区张家墩墓地、什邡城关墓地、德阳罗江周家坝墓地,以及盆地东部的宣汉罗家坝墓地、涪陵小田溪墓地、巴县冬笋坝墓地、昭化宝轮院墓地。有的墓地延续时间长,从春秋末期一直到西汉。墓地中又有不同的墓葬类型,如船棺墓、木椁墓、木板墓和无葬具的土坑墓,其间的差异并不全在于时代或墓主等级不同,而有可能是墓主族属不同。从墓葬材料看,不同的大墓和大型墓地可能属不同的政治势力或族群,即使在同一墓地中,也可能有不同的部族。

四川盆地从春秋晚期—战国初期开始的文化和社会变化,与外来文化的影响和外来人群的进入有关。这一时期的考古材料中有大量鲜明的中原文化和楚文化因素。盆地内原来的族群与外来人群共存,必定造成盆地内同时存在众多部族和各种政治力量,相互间很可能纷争不断。蒙文通考证,古代巴蜀区域内有百多个小诸侯存在,巴、蜀发展到强大的时候也不过是两个联盟的盟主。直到秦汉时期,可能才实现社会的稳定,但众多的部族仍然存在。

(二)巴蜀符号的使用背景

巴蜀符号绝大多数出现在四川盆地出土的青铜器上。四川盆地的青铜器大致可以分为两类,第一类是本地的器物,有铜釜、甑、鍪等容器,以及兵器、工具和印章,它们在四川盆地的墓葬中普遍存在。第二类的器形、纹饰和工艺可能来自中原及长江中游地区,有鼎、甗、敦、豆、壶、簠、缶、罍、鉴、钟等,一般只出现于四川盆地的大型或较高级别的墓葬中。巴蜀符号主要出现在第一类铜器上,第二类铜器只极个别有符号。

《集成》收录带巴蜀符号的器物有835件。其中,兵器有495件,以矛(192件)、剑(196件)和戈(68件)为主,另有戣、钺、铍、镞、鐏、刀;印章有214件;削、斤、斧、凿、刻刀等工具有58件;钟、钲、錞等乐器有26件;铜容器只有19件,既有第一类铜器中的鍪、釜、甑、盆、盘,也有第二类铜器中的罍、缶、豆。查阅原考古报告和简报有14件容器上的符号为后刻,位于器物的盖顶、口沿、颈、腹或底部,无论是素面的釜、鍪,还是有纹饰的罍、缶,这些符号都不明显。有5件容器的符号未具体说明,但有4件应当也是后刻的。只成都金沙巷出土的1件铜盖豆,盖上有四组符号与其他纹饰相间分布,似经事先设计,但也显得纹饰化了。从铜容器上的刻符可推断,巴蜀符号本来是铸于青铜兵器、工具和印章上的。带符号的容器为墓主所有,个别可能是墓主从其他途径获得,在其上刻划符号当是为了突出符号所具有的含义。

(三)巴蜀符号的性质

巴蜀符号尚不能释读。逻辑上应由符号的含义说明符号的性质,但由于释读含义更为困难,因而只能据符号的特点和使用情况初步推断其性质。学界历来对巴蜀符号的性质持有巴蜀文字、巴蜀图语、巴蜀符号等不同的看法。从以上分析的时代和社会背景看,当时的四川盆地没有形成一个和平统一的社会,这并不利于文字的发明。春秋晚期以后四川盆地与中原、长江中游和关中等地有了广泛且深入的交往,与汉字也有了接触,秦汉时期更是如此。新都大墓的铜鼎上即有铭文“邵之食鼎”,荥经同心村、蒲江、青川出土带“成都”铭文的铜矛和戈,涪陵小田溪M3既出有带巴蜀符号的矛、也出“廿六年蜀守武造”等内容的戈。荥经、青川等地战国墓出土的漆器上也有“成”“成亭”等汉字。孙华即认为巴人和蜀人不大可能在这个时期摒弃汉字不用而另创一种极为原始的文字体系。值得注意的是,在一些带巴蜀符号的铜器上,如万县新田乡、蒲江飞龙沟盐井村、渠县城坝、郫县红光公社出土的铜戈上,又有成行的既非巴蜀符号也非汉字的文字。童恩正认为万县和郫县出土戈上铭文与符号并列可明证其为文字,春秋战国之际的巴蜀地区可能同时使用中原地区的汉字和与汉字属于同一系统的巴蜀文字,小田溪M3戈上的“蜀守武造”铭文则可说明在秦始皇之世秦篆代替了巴蜀文字。如此,也可证明延续至西汉早期的巴蜀符号并非文字。

巴蜀符号出自墓葬中的铜器上,更可能是指示墓主的身份。一般而言,墓主或铜器的所有者同时拥有自然身份与社会身份。巴蜀墓葬的等级取决于墓葬和葬具的规模,以及青铜器、特别是第二类青铜器的组合,巴蜀符号在各级墓葬中都出现,并不能反映墓主的社会地位。战国时期巴蜀地区众多部族和联盟可能存在严重对立,频繁的战争也在不同部族间进行,明确自然身份或不同的联盟关系至关重要。孙华认为巴蜀符号多出自兵器和乐器,乐器在先秦时也多用于战争,因此巴蜀符号绝大多数与战争有关。本文认为主要见于兵器和印章上的符号更可能是族徽,各种组合可以表示不同的联盟,当然也会有其他某些固定含义。为了强化身份认同,有时也在个别铜容器和木器、陶器上补刻符号。

三 墓葬中的巴蜀符号

巴蜀符号主要出现在墓葬中。因此可以重点考察几座重要墓葬和几个重要墓地,以进一步揭示巴蜀符号出现的具体背景。

(一)川西墓葬

成都金沙遗址“黄河”地点2002年出土170座墓。据报道的16座墓,既随葬卵石、石条,具有早期墓葬的特点,同时又出现了大批实用的铜兵器、工具和仿铜陶盏。兵器有镀痕,剑带人字格,兵器上既有巴蜀符号也有兽面纹,这些特点有别于常见的巴蜀兵器。这批新旧因素共存的墓葬的时代被定为春秋中期偏晚至战国早期。其中M535出土1件铜矛,上有符号。从图片看,没有清晰的五指,与后来的同类符号有差别,这种尚未突出五指的或许是目前所见最早的巴蜀符号之一。另有1件剑上有两个符号,2件带鞘双剑上有或的图案。“黄河”地点的这16座墓出青铜兵器和工具28件,但带巴蜀符号的仅1件,其他3件剑上的符号和图案是否是巴蜀符号还存疑。这或许可以反映巴蜀符号最早出现的情况。

处于文化和社会变革开端的大墓是成都商业街船棺墓。发掘报告定其时代为战国早期,但根据墓葬出现的新因素和随葬品特征,时代可能为春秋晚期。墓中共见巴蜀符号20例。1件铜削上有“”组合,3枚铜印章上有三角形符号,11件陶瓮和器盖、1件木梳、4具木棺上也有符号。墓中的符号有两个特点,一是带符号的铜器不多,这虽然与墓内缺少铜器有关,但陶器、木器甚至木棺上多符号的情况很少见;二是有很多符号不见于其他地方,印章上的三角形符号并不常见,陶器和木棺上的符号有,在已发现的巴蜀符号中仅此一例,陶器盖上的和木棺上的虽不只一例,但都出自该墓,只有铜削上的符号和木梳上的较为常见,陶器上的也见于荥经同心村等地。这些特点表明商业街墓葬和墓中的巴蜀符号都较为特别。商业街墓葬中的和金沙“黄河”地点的可能都是早期的巴蜀符号,那些仅见于“黄河”地点铜剑、商业街墓陶器和木棺上的符号并未流传下来。由此也可以推断,这两处墓葬的时代较早。

成都百花潭出土一批战国墓,其中10号墓出土镶嵌写实纹饰的铜壶,或是战国早期的重要墓葬。10号墓出土的47件铜器中有不少刻有巴蜀符号,但发掘简报未详细报道。《集成》收有10件百花潭带巴蜀符号的铜器,可能即出自10号墓。这其中的6件兵器中5件有“”组合,比例很高,1件还同时有,而只在什邡城关墓地有1例。百花潭的1件鍪上刻划符号较多,有“”组合、“”组合、“”组合。其中,三种符号都只见于百花潭,在宣汉罗家坝墓地有1例,在成都、彭县、蒲江、荥经和重庆冬笋坝都有发现。

绵竹清道独木棺墓是一座战国中期偏早的墓葬,出土铜器150余件,带符号的有11件。其中,1件矛上有,不见于他处;6件铜器同时有,比例偏高;另有4件有。带的其他铜器不多,只在绵阳涪江沿岸、什邡城关墓地、成都羊子山172号墓、成都白马寺出土4件。

川西战国中期最重要的墓葬是新都大墓,椁室和腰坑出土铜器共200多件,带符号的铜器有77件。极为特别的是,71件器物上只有一大一小两种符号。1枚印章和1件罍上只有。只见于新都大墓,有明确出土地点者只在成都的一座战国墓中发现1例。符号种类单一、同一符号出现频率高、主要符号只出自一座墓而不见于他处,这三个特点为四川盆地所仅见。大多出在戈、钺、各种工具和铜罍上,在不同功用的器物上使用同一符号,应是用来表明墓主身份,而且该身份在当时的巴蜀地区应是唯一的。墓中还有1件铜镞上有“”组合,1件漆耳杯上有“”组合。这几种符号也见于商业街大墓、什邡城关墓地、荥经同心村墓地。另有1枚方形印章有“”组合,这是内容最丰富的巴蜀印章,与其他铜器上仅有不同。这组印章符号中的只见于此墓。还见于宣汉罗家坝、云阳李家坝、荥经同心村。以荥经所见最多,也见于什邡城关墓地、蒲江、罗家坝。有明确出土地的共36例,其中荥经和什邡共出14例,川东和重庆的罗家坝、李家坝、余家坝、冬笋坝,以及开县、湖北等地共出10例。严志斌和洪梅认为出的墓葬级别较高,和的组合仅见于印章上,拥有这种印章的人当是蜀人社会中的高地位者。在新都大墓中,除独有的和很少见的外,其他符号多见于川西荥经和什邡、川东和重庆一带。学界一般认为新都大墓中有很多文化因素来自楚地,从墓中的巴蜀符号看,该墓与盆地东部的关系的确密切。

成都羊子山172号墓可作为川西战国晚期的代表性大墓。该墓只有6件铜器带符号。其中4件为印章,符号清楚的3件都是“”组合,与新都大墓铜镞上的组合相近。罍上有“”组合,盆上有“”组合。仅见此例,在渠县城坝也有1例,见于荥经和万县,见于荥经、芦山、罗家坝和小田溪,符号很多。羊子山172号墓内的符号不多,大多常见。

(二)川东、重庆墓葬

川东宣汉罗家坝发掘的东周时期墓葬有65座,出土带符号的铜兵器34件,其中矛17件、剑15件、戈和钺各1件。符号种类比较集中,出现29例,28例,19例,大多数铜器上的符号都是这三者或前两者的组合。另外值得注意的是6例与相组合。的发现很多,但《集成》统计的只有25例。查考可知,其中23例与相组合,另2例无却有虎头纹。由此可见与的密切关系。罗家坝有个别符号不见于其他墓地,如铜矛上的,剑上的和,钺上的。还有些符号在罗家坝发现较为集中。如在罗家坝发现6例,其他有明确出土地点者只什邡有3例。只在罗家坝和云阳李家坝各见1例。在罗家坝有2例,在什邡城关和云阳李家坝各有1例。在罗家坝有2例,万州大坪和云阳李家坝各1例,川西只什邡有2例。在罗家坝有2例,云阳李家坝2例,重庆冬笋坝3例,川西只彭县和郫县各出1例。以上几种符号更多发现于川东、重庆,而且显示出罗家坝与东部的李家坝、西部的什邡两处墓地都有较多联系。此外,罗家坝的铜印和陶器上还有个别只见于当地的符号。

涪陵小田溪墓地经过多次发掘,是四川盆地东部战国晚期的重要墓地。墓地出土带巴蜀符号的青铜器39件,符号种类丰富,组合多样。兵器和工具上出现频率较高的单个符号,除常见的外,还有。有的组合重复出现,如“”组合。小田溪墓地出土的錞于上有,较为特别。另外,小田溪的铜器也有个别只见一例的符号,如鍪上的,钲上的,兽头饰上的。

(三)巴蜀符号的特点

巴蜀符号的已知数量和分布地点,会随着墓葬和青铜器的新发现而改变,现有的统计和基于统计的分析都具有阶段性。但已经发掘的特定墓葬所出土的巴蜀符号是确定的,因此,通过考察川西和川东、重庆的特定墓葬,可以得出以下几点认识。

首先,就以上墓葬中发现的巴蜀符号而言,符号种类早晚变化并不明显,即早期的符号在晚期也存在。大多数类别的符号,无论是常见者还是罕见者,在川西和川东、重庆都有发现,通常不具有地域性。换言之,难以从中区分巴与蜀。

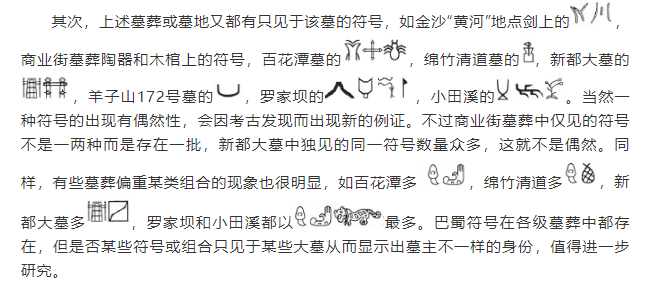

再次,在一些大墓、墓地、区域、盆地的东部与西部,也确有一些符号相对集中。符号相对集中及前文提及的某一类符号只见于某一地,王仁湘称为“禁约现象”,“反映着不同部族固有的历史传统与文化心理,表现出它们独特的信仰”。这一特点也符合族徽性质。

最后,巴蜀符号大致可以显示出墓葬之间、区域之间的联系。

四 结语

据现有材料,最早的巴蜀符号见于川西的金沙“黄河”墓地和成都商业街大墓。巴蜀符号主要存在于巴蜀铜器上,自然也随巴蜀铜器一起产生、分布,而巴蜀铜器的起源和流传情况还不太清楚。春秋至战国早期四川盆地的文化和社会所发生的变化,应与中原和楚地文化由西向东的传入有关。川西时代较早的“黄河”墓地和商业街大墓中,都有明显的来自中原和长江中游的文化因素。但不知作为一种新因素并以巴蜀青铜器为载体的巴蜀符号,其产生和流传是否与这样的文化传播和人群迁徙有关。

由时代背景、社会背景和使用背景分析,巴蜀符号最可能具有族徽性质。从上文列举的重要墓地出土的符号看,有的符号只见于或集中于某地,文字不应如此。很多铜器上只有单个符号,或符号组合近同,作为文字过于简单。但要最终确定这些符号的性质并明白其含义,除了不断深入研究外可能更需要某种契机。孙华推测这些符号还带有巫术神秘的意味,只有它们构成一组特定符号时才具有意义,而这种意义只有当事人才能解释。果真如此,那就很难破解符号的含义了。

即使巴蜀符号的含义不可知,考古背景中的巴蜀符号也不失其重要的学术价值。在不同的考古遗存中,巴蜀符号就是一类独特的值得深入分析、可以相互比较的文化因素。如由上文我们可以大致了解各区域、各时段的重要墓葬中出土的巴蜀符号的特点,认识到川西的新都大墓、什邡城关墓地,与川东的罗家坝墓地可能存在的联系,至少巴蜀符号提供了建立、确定这种联系的线索。如果将各地的巴蜀符号进行全面、系统的分析和比较,一定会有许多有意义的发现,从而可以从另一角度构建四川盆地战国秦汉时期的文化与社会图景。

(作者:施劲松 中国社会科学院中国历史研究院考古所研究员)