“文化”是当代社会使用最频繁的术语之一,应用范畴极为宽泛,以致至今没有一个为学界和大众所公认的概念。总体上来看,文化的各种定义主要集中在以下四个方面:一是人的精神活动及其产品,二是指人的行为及其规范,三是指人创造的各种物质遗存,四是指人创造的物质和非物质遗存的总和。

在这四方面内容中,前二者强调文化的形而上属性,是狭义的文化。第三种定义更加强调文化的形而下属性,但“物质实践由文化构成”,是人的行为的结果,蕴含了人的精神价值,也可称为中观形态的文化。第四种定义强调形而上和形而下的结合,注重文化的整体性和系统性,是广义的文化。

通常来说,对文化的学理研究和关注,主要存在于现象学、人类学、考古学、历史学领域。由于本文是在考古学框架下探讨历史上的巴文化,既包括历史上的文献记录,也包括历史上遗留下来的物质遗存,故我们倾向第四种概念。在这一概念下,我们关注文化作为历史的主体及其在时间序列上的呈现规律,注重文化的产生、发展、衰落、消亡以及其传播、收缩的过程,关注文化在发展中继承、整合前人和外来的多种因素,同时也探究文化复杂的、非线性的变化状态。

一、概念的多维度与抽象化

经过几十年的研究,学术界就巴文化的内涵和外延本应有大体一致的认识,但是,若干年来,人们发现关于巴文化的讨论、对话并不在一个层面,交集也并不总是存在。例如,个别历史学研究者在解读和引用巴文化考古发现时,对于文化因素、遗存时代、文化性质不加辨析,不了解正确的文化谱系,或较为随意的用文物去解释文献,臆测文物功能等,其结论的科学性、可行性自然要打很大的折扣。例如,一篇文章写到:“渝东(包括渝东北和渝东南)的青铜文化,特别是春秋战国时期的青铜文化,主要是在当地峡西新石器时代大溪文化——玉溪坪文化——中坝文化基础上发展起来的。但是,总的看来,渝东这些遗址‘普遍具有文化堆积较薄,遗迹现象简单,遗迹不甚丰富等特点。’”这不仅对渝东青铜文化的渊源认识出现了偏差,而且忽略了重庆地区商周遗存的丰富度,还建立了错误的新石器文化谱系序列,大溪文化的分布范围描述也完全相反。类似的现象在不同领域、不同层面或多或少都有存在。因此,必须科学理解并定义巴文化,才有学科探讨的共同基础。

学科层面上,巴文化有历史学意义上的巴文化、考古学意义上的巴文化、人类学意义上的巴文化、文化学(现象学)意义上的巴文化等。无论从哪个角度看,关于巴文化的探讨实际上不能忽略以下根本问题:巴文化究竟是指巴人的文化还是巴国的文化,抑或是巴地的文化?或者取三者交集而有之?即使以上问题达成了共识,也还存在更深层次的问题。

(1)巴人是具有什么特性的人的集合?巴人是一个单一民族吗?如果是,他是否始终保持族群的纯洁性?如果不是,他是由哪些族群构成的?其中有没有占主导地位的族群?

(2)巴人在什么地方活动?巴人的活动范围等于巴国的分布范围吗?不同时代的巴人活动区域变动状况怎样?巴人有核心活动范围吗?

(3)巴人活动在什么时候?如何确认无文献记载时期的巴文化?巴国灭亡后或巴文化主体消亡后的巴人活动(如“白虎复夷”、“弜头虎子”)应纳入巴文化吗?

检视上述问题,有的可能永远没有答案,有的稍加研究则不难回答。因此,从可探索性角度,派生出三个维度的巴文化概念。

(1)狭义巴文化,即巴人的文化。“巴人”不易受空间和政治组织影响,其延续时间贯穿文化全过程,文化表征上具有较强的稳定性和纯净性,故这一范畴的文化易于定义和理解。但“巴人”概念在理论上虽然清晰,在实践上却难以准确把握,现实上予以准确辨别也不可能。

(2)广义巴文化,即古代巴地的文化。文化在一定地域范围内的展开,巴国极盛时,“其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪”,但“巴地”仍存在一些待厘清的问题:巴地是指巴人活动地域还是巴国控制地域?因巴人、巴国活动导致巴地不同时代存在伸缩交替,一方面,当巴人、巴国的活动、控制脱离或一段时间脱离某一地方时,这一地区继之的文化是否属于巴文化?另一方面,巴文化在“巴地”范围的展开不能完全覆盖非巴人族群,这些非巴人族群创造的文化是否属于巴文化?

(3)中观巴文化,即巴人及与巴人密切相关的其他族群在其活动地域内共同创造的物质与非物质文化的总和。其他族群包括其属“濮、賨、苴、共、奴、獽、夷、蜒之蛮”等。这一维度的定义,模糊了巴国疆域的变迁,摒弃了人的活动与疆域变化的不对应性,以人、人群的活动和创造这一本质来定义文化,同时兼顾了巴多元族群的宽泛性和空间的承载性。例如,上古时夔子国、苴国之民众主体为巴文化族群,尽管其上层统治者分别是“楚熊绎玄孙”和其后代、“蜀王弟”,但其相关文化总体上仍应归入巴文化,虽然其纯洁性多少已经丧失一些。中观层面的巴文化从理论、实践层面都易于把握,我们认为这一概念是相对科学的、易操作的。

心理认同是存在同一文化主人集群的前提,民族概念存在的本身就是文化认同的结果,民族是一个“想像的共同体”。因此,在讨论巴人的民族问题时,单纯从文献角度讨论巴人自何时起源、从何地起源、哪一支人群属于巴人、巴族等问题的意义不大。从现象学看,把相同或相似的具有稳定组合意义的文化符号背后的主人作为一个整体来研究才是讨论的基础。这些主人与历史记载的民族可能对应,也可能并不完全对应。因此,我们只能着力于文化现象、文化因子(包括物质元素和精神元素)的描述,然后归纳、抽象出重要特征、典型风格、代表精神、主要风俗等,并视这些现象、因素、特征等背后的若干人群为概念化的“巴文化族群”,才是研究业已消失的、文献记录又不清晰的远古文化的根本途径。从现实层面看,巴文化族群所在的地区存在相同或相近的考古文化,这些族群总体上具有“尚武”“崇巫”“喜舞”“善工”等共同传统。

造成巴文化研究多层面、理解多元化的原因是巴文化具有不稳定性、迁移性、多中心性的缘故,当然这也是巴文化的主要特征。不稳定性主要是指包括巴人以及其从属或文化习俗相近的族群具有不稳定性。例如:巴人的源头有蛇巴、虎巴之说,分支有姬姓之巴、廪君之巴等认识,地域分布有丹山之巴、汉江之巴、清江之巴、江州之巴等看法,在巴人有据可考的两千余年的历史长河中,不同部落、不同人群的分合、消融不曾间断,如“巴蛇食象”的成语暗示了以蛇为图腾的部族吞并了象图腾部族。迁移性是指巴文化族群主体和政治中心因各种内外原因,存在从一个地方转移到另一个地方的现象。例如,廪君巴人原居“武落钟离山”,乃乘土船,“从夷水至盐阳”,最后“君乎夷城”;如战国时期巴国“虽都江州,或治垫江,或治平都,后治阆中”,迁徙成为巴文化族群的普遍现象。多中心性是指巴国政治中心具有去中心化的特征。对战国时期的巴文化重要遗址而言,就有涪陵小田溪、云阳李家坝、开县(今开州区)余家坝、巴县(今九龙坡区)冬笋坝、宣汉罗家坝等遗址和墓地,这些遗址间等级差异小,中心性不强,缺少三星堆遗址、金沙遗址等蜀文化那样的超大型聚落。

二、文献与考古研究中的主要问题

历史、考古是巴文化研究最重要的阵地,从20世纪40年代初以来,巴文化研究取得了重大的突破和巨大的收获。但在研究方法上,当前也存在三个方面的主要问题。

第一个问题是历史学研究中的盲从倾向。由于有关巴人、巴国的文献材料少,可选择、可辨析的余地不多。这些材料又是后人根据传说整理而成,特别是早期巴人的传说,源出文献较杂,相互抵牾较多,一些研究不加辨析而轻易采信的情况较为常见。例如,甲骨文中共有三十九条“巴”的材料,除唐兰释为“巴”字外,郭沫若释“儿”,陈梦家释“印”,郑杰祥释“抑”,但在巴文化研究中,引用甲骨之“巴”不疑者尤多。在晚期巴人的研究中,也有轻易将各种蛮、夷归为巴人的。此外,有的古文献本身就含混不清或有错误,如《宋史·蛮夷传》就载“渝州蛮者,古板楯七姓蛮,唐南平獠”,以致有的论者也跟着巴、獠不分。

又如,《华阳国志·巴志》提到武王伐纣后,“以其宗姬封于巴”,《左传·昭公十三年》又载楚共王夫人“巴姬密埋璧于大室之庭”,一些学者因此推定周代巴国为姬姓巴国。但这一看法至少缺少过硬材料支撑。《尚书·牧誓》中记载武王伐纣有“庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人”,独不见巴(当然这中间有后来巴国的属民“濮人”)。巴国作为武王的宗室子弟或赐姬姓,在有关文王、武王或成王进行分封的备物典册中无史可考,《史记·周本纪》关于王室世系的记载见周武王有子十人,这十人或其后代中没有一个与宗姬巴国有关。《左传》记载的二十七个西周宗室诸侯国亦无巴国。因巴姬而推断“巴为姬姓”的依据也存在疑问。在上古时期,“姬”除了作为周室宗亲姬姓诸侯女子称呼外,也是地位尊崇的女性的统称,为“妇人美号”。笔者检索《左传》,其中女子名姬者达几十人,也有少数非姬姓诸侯女子以“姬”而称(如“越姬”“赵姬”“秦姬”“曼姬”等)。此外,在晚期巴国中,廪君蛮中有巴、樊、曋、相、郑五姓,廪君死后“巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉。”“巴氏祭其祖,击鼓而祭,白虎之后也。”显见巴氏是巴国的首姓,拥有独家祭祀祖先神的权力,是世袭的统治者。直到秦灭巴后,秦仍以“巴氏为蛮夷君长”,而未见巴国首领“姬”姓之说。综上所述,目前无可靠证据证明周代巴国为姬姓,西周、春秋时期的巴国是否为姬姓尚可存疑。

第二个问题是考古学研究中的随意倾向。在一些研究中,存在不辨识考古文化因素、不分辨遗存埋藏情况、不按考古学文化命名原则直接挂钩族属等现象。例如,在研究巴文化物质遗存时,动辄把重庆地区、鄂西地区的史前文化乃至旧石器文化视作巴文化或巴文化源头,有的甚至追溯到200万年前的所谓“巫山猿人”。须知史前氏族部落和历史时期的民族具有不同的政治组织和社会结构,从史前到原史时期时间跨度以千年、万年计,人群移动、血缘变化和文化变迁十分剧烈,所以考古学不主张轻易将两者联系挂钩,除非有很确凿的证据。

又如,有的学者将西陵峡及其以东地区的早期巴文化划分为前后相继的白庙类型、路家河类型和上磨垴类型。而考古学界通常所说的“白庙遗存”是指三星堆文化侵入前,鄂西地区与重庆地区中坝文化最末阶段的“老关庙遗存”、成都平原宝墩文化最末阶段的“鱼凫村遗存”大约同时代的遗存,而作者所说的“白庙类型”是三星堆文化扩张到鄂西地区后产生的一种文化或文化类型——朝天嘴文化,这在白庙遗址里几乎不见。

第三个问题是文献材料和考古材料结合中的削足适履现象。有的研究者从文献角度出发,为了达到“证经补史”的目的,将考古材料生搬硬套去说明史学论点。当然,也有相反的情况,曲解文献本意以解释考古材料。《华阳国志》记载:“(蜀)后有王曰杜宇,教民务农,……巴亦化其教。”有的研究者便想当然地将巴蜀地区的农耕文化初始时代下延,并从一些遗址出土动物骨骼出发,认为早期巴文化渔猎经济占据了很大比重,而不是去认真研究遗址的动物考古、植物考古的成果。有的史学研究者指出:“巴地文化包括川东、长江三峡和鄂西南的土著新石器文化,考古学上称为早期巴文化。”作为考古工作者,我们知道这样的说法至少是不严谨的,部分考古工作者学术的不规范导致史学研究者的囫囵吞枣。

又如,根据文献记载,学术界普遍认为,西周、春秋时期巴国位于陕南、鄂西北汉水上游地带,其政治中心大概在春秋晚期或春秋战国之交迁徙进入今四川盆地东部。为支持这一论点,有的研究者便认为:“湖北襄阳山湾东周墓葬内出土的柳叶形剑、内上阴刻虎纹的戈、隆脊带血槽的柳叶形矛,以及荆门出土的‘兵避太岁’戈等,均属典型的巴式器物。年代早于川东所出同类器物。湖北枝江、宜昌等地近年也出土巴式青铜器,尤其清江河谷发现大量巴式青铜兵器。从巴式器物的分布范围及其年代早晚关系,不难看出巴国文化从汉中之东南迁三峡地区的历史陈迹,这与文献的记载是基本吻合的。”这些认识也许接近历史真相,但推演过程并不那么科学。且不说襄阳山湾2号墓是否属于巴文化墓葬并不确定,仅凭几件器物的年代早晚关系就得出“巴国文化从汉中之东南迁三峡地区”的认识在逻辑上并不严密,因为在三峡地区出土的早期巴文化铜器虽然少,但并不比襄阳山湾的时代晚。再如,有的学者主张西周早、中期的图片国是由巴人建立的,并仅仅依据图片国墓地曾出土木盾牌,从而提出图片国解体后,“图片国巴人进入四川渠江流域,归流到巴人大家庭中。因其族以板楯为号,史书称为板楯蛮。”

三、考古文化与族属文化关系研究的基本方法与实践

当前,有必要从各学科的理论和方法上进一步规范巴文化研究。从考古学角度辨析巴文化的基本方法有两个:

(1)按考古学文化的方法梳理文化谱系,定义考古学文化,再探讨巴文化与考古学文化的关系,进而深入研究巴人、巴国的社会。考古学文化总体是客观的,把它与族属文化相联系则是一种主观认识,这样有利于主、客观相分离。

(2)按“由近及远、追末溯本”的方法,从已经比较清楚的晚期巴文化基本要素出发,研究其演变发展的可能路径,一步步倒追早期巴文化乃至其源头。这基于文化由来有自,其形成、发展、演变存在逻辑关系,通过“顺瓜摸藤”的方式可厘清其体系。

根据考古学的惯例,当新发现具有共同特征的、在一个时间段内具有稳定性的、存在一定分布范围的遗存时,应将第一个遗址或典型遗址命名为考古学文化或文化类型(一个考古文化下的次级文化集合体)。按照这一原理,在巴文化族群活动范围内,目前可以按鄂西长江流域、重庆及川东地区、陕南地区三大板块,构建新石器时代最末期至东周时期的考古学文化谱系。其中鄂西长江流域(主要是鄂西三峡地区及清江流域)经历了“白庙遗存——朝天嘴文化——路家河文化——楚文化”的文化序列。重庆及川东地区经历了“老关庙遗存——三星堆文化峡江类型——石地坝文化——瓦渣地文化——李家坝文化”的文化发展历程。陕南地区的考古发现主要集中于汉中盆地,文化序列尚未完全构建起来,大致经历了“晚期龙山文化……宝山文化—图片国墓地(关中平原西南部山前地带)——中期巴蜀文化?——巴蜀墓葬、秦墓、楚墓”的变迁。上述文化序列是抽象化的结果,实际情况比这复杂和生动得多。例如,在瓦渣地文化时代,从今奉节到秭归地区存在一种叫作“双堰塘遗存”的文化类型,其中就包含着较多的楚文化因素。又如,李家坝文化时期,约当战国中期偏晚至晚期偏早阶段,三峡地区长江干流忠县及以下普遍发现了典型的楚文化墓葬,这与文献记载的楚大规模西进可应证。

上述地区与成都平原同时期文化参照,可以得到以下这一文化对应表(表1)。

说明:1.绝对年代参考孙华《四川盆地青铜文化初论》一文,但略有修订。其年代主要展现的是川渝各考古学文化的绝对年代,其余地区的考古学文化与之相比,此处只做大致对应。

2.图片国墓地具有强烈的巴蜀文化特征,有学者认为是城固洋县铜器群主人部分北迁后的遗留,但更多学者认为与蜀文化有强烈关系,笔者认同后者。一是图片国的弓鱼组合名暗示了与蜀鱼凫王朝的联系,二是出土的几件有铭铜器同样见于彭县竹瓦街铜器,三是出土的双手持物式铜立人与三星堆、金沙铜人类似,四是绳纹广肩深腹罐等与新一村文化陶器相同。

3.陕南地区西周至春秋时期缺少考古发现,这一时期西部一度有褒国,东部一度存在庸国。按文献记载,巴国政治中心亦应在汉水上游。褒国或为后来的苴国,庸国为秦、楚、巴三国灭亡后巴亦分得其部分地区,加上褒、庸的文化面貌大体可归入巴文化范畴,可以推知陕南地区大部应为中期巴文化的分布范围。同时考虑到蜀与苴国的特殊关系以及蜀与早期图片国的密切联系,汉中盆地西部很可能也是蜀与中原交流的重要通道,其中位于关中与汉中之间的凤县曾出土有蜀文化典型陶器尖底罐,推测陕南西部应该也有蜀文化分布。

4.陕南地区战国时期考古学文化较复杂。汉中地区早期主要是秦、蜀的反复争夺,晚期则为秦、楚争夺之地;而安康及以东地区早期或归巴国,晚期亦为秦、楚争夺之地。陕南地区考古发现早期主要是巴蜀文化墓葬,晚期有少量秦文化、楚文化墓葬。

考古学文化是一个时期在一定地域范围内的具有共同特征的物质文化,它既与文化主人的主动创造性有关,又与所处地域环境的适应性有关。因此,这些物质遗存具有很强的双重属性,其物质特性在一定地理单元内或相似地理单元间具有通用性。民族的活动范围、活动边界往往并不固定,且民族间还存在征服、同化问题,存在小聚居、大杂居等问题。从以上情况出发,可以得出考古学文化与族属文化存在几种对应关系。

(1)一个考古学文化对应或主要对应一个族属文化。例如,表一中的青羊宫文化就对应晚期蜀文化。

(2)一个考古学文化对应两个或两个以上的族属文化。例如,三星堆文化分布范围广泛,其地域范围内应当包括了除蜀人之外的其他多个民族。

(3)一个民族也有可能创造两种以上的考古文化。例如,时间段上前后衔接的两种考古文化(如新一村文化和青羊宫文化),也有同时存在两种及以上考古文化(类型文化)的极端情况。

考古学上一般不把史前文化与商周时期的民族文化前后联系。因此,宝墩文化鱼凫村遗存只能看作是古蜀文化的源头之一,而不能纳入蜀文化范畴。从文化发展的阶段性看,以成都平原为例,可把考古学文化对应的蜀文化分为三个大的阶段:早期蜀文化(三星堆文化、十二桥文化)、中期蜀文化(新一村文化)、晚期蜀文化(青羊宫文化)。

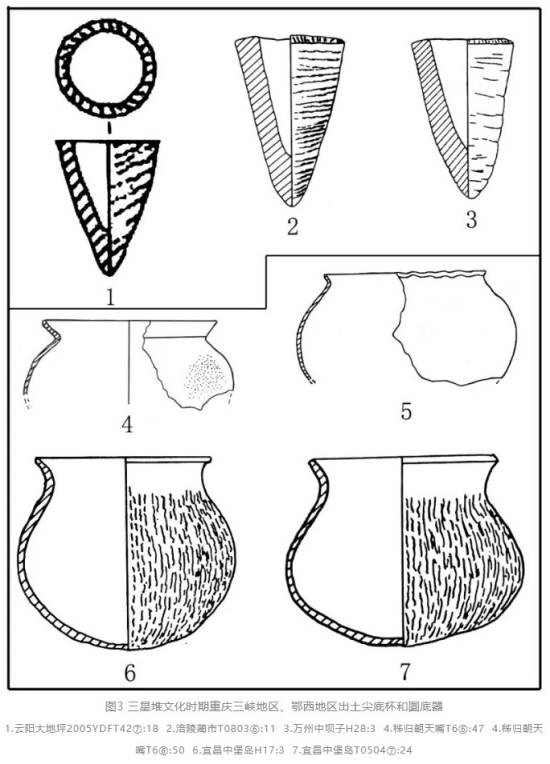

以上是我们探讨的第一种方法。第二种“由近及远、追末溯本”的方法,关键是把握考古学文化中的核心特征或主要特征。例如,晚期巴文化(李家坝文化)中圜底器和尖底器在器物群中所占比例较大,也最为显眼,可能暗示了巴文化存在某种形式的“二元结构”。其中,圜底器的器类有圜底釜、鍪、圜底罐等,尖底器有尖底杯、尖底盏、尖底罐等。按照这些基本特征,可将晚期巴文化上溯至瓦渣地文化,并进而上溯至更早的路家河文化、宝山文化、石地坝文化。这样至少把这两个阶段的四种文化确定为巴文化当无大谬。

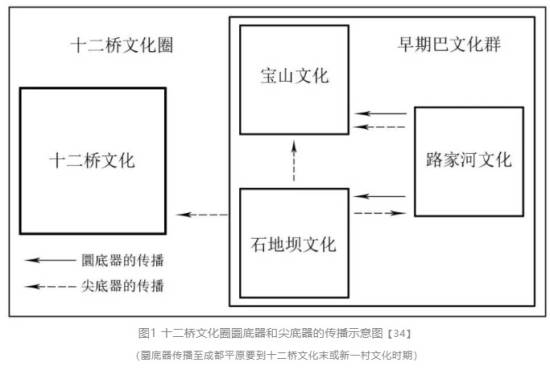

再往上溯,三星堆文化峡江类型中不见圜底器,但可偶见尖底杯,由于数量太少,似与后期巴文化差异较大,应为三星堆王国统治下的、孕育少量巴文化因素的一种考古学文化。有的激进的观点甚至认为:“四川盆地在夏商周时代‘有蜀无巴’。”当然这一认识颇为偏颇,至少忽略了巴国政治中心与巴人、巴文化是不同的概念,但另一方面,这一看法对于我们认识峡江地区三星堆文化还是有裨益的。鄂西地区的朝天嘴文化既有大量三星堆文化因素,又有一些中原商文化的因素,还有较多圜底器为代表的土著文化因素,虽然后者是晚期巴文化的重要元素,但由于不具备尖底器和圜底器的组合,故仍然不能简单对应为巴文化。朝天嘴文化后来向西扩张,圜底器文化主人和尖底器文化主人的汇流,才导致具有完整意义的巴文化——宝山、路家河、石地坝构成的“早期巴文化群”——的形成。同时,圜底器文化主人向西的过程中,也迫使部分尖底器文化主人向更西的地方迁移,进入三星堆文化核心区,从而导致了三星堆文化的崩溃(三星堆祭祀坑中出现了此前未见的尖底盏),并形成了十二桥文化。其中,路家河文化形成后还向北进行了扩张,在陕南地区和汉水上游地区进一步与商文化接触后,产生了具有一定地域特色的宝山文化。宝山文化以辉煌的青铜器群闻名,即著名的“城固洋县铜器群”,结合文献记载的巴国活动范围看,很可能这一时期的巴国政治中心就在陕南东部地区(图1)。

我们知道,在考古学文化和族属文化的关系研究中,已经有一些成熟的案例可供借鉴。例如,考古学者将商王朝建立以来其控制地域内形成的具有共同特征的物质文化(大体包括考古学上前后相继的二里冈下层文化、二里冈上层文化、殷墟文化)称为商文化,而将商汤灭夏以前以商部落为主体的族群在发展和迁徙过程中创造的物质文化称为先商文化(大多数学者认为下七垣文化是先商文化)。考古学家以同样方法研究并命名了先周文化和周文化,将周人迁居关中前关中地区的考古学文化称为前周文化。

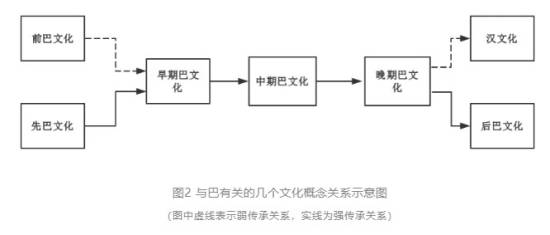

因此,对于古代巴人活动过的地区的考古学文化,从族属文化的角度看,有构建“巴文化”“先巴文化”“前巴文化”“后巴文化”概念的必要(图2)。所谓的先巴文化,是指巴文化正式确立前,巴文化族群先祖创造的物质与非物质遗存的总和,是巴文化的源头文化,两者在主体上是传承关系。所谓的前巴文化,是指巴文化正式确立前,在巴文化分布地域内的、与巴文化没有明显传承关系的物质与非物质遗存的总和,两者之间总体上是替代关系。所谓的后巴文化,是指巴文化作为一个主体整体消失后,仍然在个别地区或当地汉文化中存留的具有少量巴人族群特征的物质与非物质文化因素。

按照上面的思路,大体可以在考古文化与族属文化之间建立起紧密的联系。我们先看朝天嘴文化,由于具有较多后来的巴文化的典型器——圜底器,【36】因此,它很可能是巴文化的重要来源,将其称为“先巴文化”可大略成立。再观三星堆文化峡江类型,其中的尖底杯虽然也是后来巴文化中尖底器的来源,但是目前发现的数量屈指可数(仅在云阳大地坪遗址、万州中坝子遗址、涪陵蔺市遗址各发现1件厚胎角状尖底杯),在所有器物中所占比例极小,暂可以称为“前巴文化”(图3)。而对后续诸考古学文化,前文已明确其“巴文化”性质,但亦可分为早期巴文化(路家河文化、宝山文化、石地坝文化)、中期巴文化(瓦渣地文化)、晚期巴文化(李家坝文化)三个阶段。

巴国虽然于公元前316年为秦国所灭,巴蜀地区亦“染秦化”,但由于秦仍尊巴氏为“蛮夷君长”,在秦的政治支持下,巴文化反倒得到加强,分布范围一度还得以扩大。汉帝国建立初期,巴文化逐渐式微,但在部分地区,“一依秦时故事”,故仍然存在很强的地方性。至西汉武帝时期,巴文化基本融入汉文化,作为整体的巴文化彻底消失,这也是巴文化的年代下限。此后,从文献记载看,一些保留地域传统特征的巴文化族群仍然零星活跃在巴渝大地,其时代下限可至隋唐时期。例如,《华阳国志》记载的朐忍县“白虎复夷”,巴东郡“奴、獽、夷、蜑之蛮民”,《水经注》等记载的武陵地区的“五溪蛮”等,均为原巴国属民。从考古发现看,自西汉中期以后,巴制被“汉制”所取代,但在汉文化遗物中仍能见到“立耳釜”等巴文化因素遗物,悬棺葬继续存在于一些高山峡谷中,我们可将这类文化遗存称为“后巴文化”。宋元以来,一部分巴文化族群继续融入汉人,一部分巴人与其他民族一道,逐渐向土家族方向演化,此后的文化就只能算土家族文化了。

四、结语

文化和民族都是现代人构建的概念,从考古学上审视巴文化,必须对巴文化的若干概念进行理论抽象。抽象后的巴文化创造者则不必仅在巴族、巴人这样的特定人群中打转,而应以巴文化族群重新进行定义。同理,亦可将巴国的概念升华为巴文化国家,巴文化国家包括最重要、最突出的巴国,但也可能当时还存在其他若干巴系小国家或诸侯。这有利于解决我们认知苴、夔这些政权的文化主人归属的问题。

当前巴文化研究中历史、考古虽然有较多融合,但双方在理解彼此学科概念和内涵上还不够深入,运用彼此成果上还不够熟稔,因而许多论述方法不够科学,研究结论自然不够坚实。从考古学角度看,只有先按照考古学理论方法建立区域考古学文化和文化谱系,考察这一区域文化变迁、文明进程、社会状况等问题才有可对话的时空基础,然后才有进一步关联巴文化、定性巴文化的可能。深入发掘巴文化的内涵和外延,特别是研究巴文化的内涵嬗变、区域扩展与中心迁移等问题,必须结合历史文献,以考古学文化为基础,通过纵、横两个方向的对比分析,按照“由近及远、追末溯本”的方法,追索巴文化、寻踪巴文化,从而构建整体的巴文化概念体系,进而通过多方面的深化研究,逐步搭建并完善巴文化的学术体系。