摘要:洞门遗址是丁村遗址群东部黄土台塬区发现的一处原地埋藏的石器地点,石制品主要分布于黄土顶部第一条古土壤条带(S1)中,在马兰黄土(L1)中也有零星发现。初步研究表明,这是一个人类活动比较明显的旧石器时代中期遗址。其特定的埋藏环境、连续堆积的地层结构和石制品特点揭示了丁村人在洞门遗址一带的活动轨迹和行为特点,表明洞门遗址不是临时性营地,而是人类频繁活动区域中的一个活动点。

洞门遗址是丁村遗址群中一处原地埋藏的旷野型遗址,石制品主要分布于黄土顶部第一条古土壤条带(S1)中,在马兰黄土(L1)中也有零星发现。初步研究表明,这是一个人类活动比较明显的旧石器时代中期遗址。旷野型遗址在我国并不少见,广西百色、陕西洛南和汉中,乃至全国各地都有大量类似的遗址。然而目前学界更多的是关注器物组合、文化类型等传统考古学理念的内容,对于这些遗址的性质及其人类行为的讨论十分有限。

什么是遗址的性质,即人类来这里是干什么的,他们的行为特征如何,这些目前很难深入探讨的问题恰恰应该是考古学研究的核心问题。任何考古发现最终必须回到人类行为研究上才有意义。换言之,旧石器研究不能也不应仅仅停留在器物分类上,更为重要的是通过对石制品及其埋藏环境等遗址相关内容进行技术分析,建立一系列评价体系,并通过它们推演遗存背后的人类行为。因此,把研究对象放回到当时的时代背景和自然环境里,探讨人类发展过程中出现的细节问题,已成为近年来旧石器考古学发展的重要标志。

一、石器是可以说话的

石器类型学其实不是古人类对器物的看法或态度,而是考古研究者对话的“语言”——即考古学者为了整理考古材料而设定的一些评价体系。然而,石器是有“态度”的,是可以说话的,我们能够通过它们——古人类打制的石器,看到一幅幅鲜活的、带着远古人类生活气息、反映了当时人类智力水平和适应能力的图像。

旧石器时代的器物类型与新石器时代以降的陶器、青铜器等器物类型,虽然都属于考古类型学的范畴,但不是同一种语言。如果说陶器、青铜器类型是人类语言,是以现代人能够看得懂的名称来命名——在现代社会中能够找到对应的器物的话,那么旧石器类型更像是“鸟语”,或者说是一种早已失传了的原始语言——在现代社会中找不到对应的器物,无法通过类比得出有效结论,也无法证明古人类的真实意图。

现有的石器类型学是研究旧石器考古材料的基础,是针对这些考古材料建立的一个对话平台和评价体系。我们通过类型分析寻找石制品所承载的信息,通过废片分析揭示石片的生产轨迹和“操作链”,以研究远古人类的石器打制技术,通过使用痕迹分析来研究石器的功能,通过遗址性质以及遗迹现象来解读史前人类行为,而这一切都离不开我们对获得的史前石器及其埋藏环境的研究。

石器类型分析是我们根据有限的考古材料获得远古时期人类留存下来的微弱的有限元电信号的一种手段。考古材料不像生物物种那般有着严密的遗传基因,其所反映的文化基因是局部的、随机的和不对称的,通过考古材料所携带的信息来判断当时人类的石器打制技术、生活背景、行为模式、栖居形态,越来越成为旧石器考古研究重点关注的内容。过去的研究强调器物分类和器物类型学,忽略了它们的埋藏环境及其相互关系,虽然过程考古学、行为考古学、认知考古学等各个流派的诞生让我们看到了更多的评价体系和研究成果,但是,离开了与人类生活息息相关的地质背景、埋藏环境,不能与资源利用方式、遗址形成过程紧密结合,终究使旧石器研究如雾里看花,不能很好地看到其本质。

传统的石器类型学是以形态类型和历史文化传统为基础的一个评价体系。西方的石器类型学以典型器物作为文化符号,建立了一套以奥杜威、阿舍利、莫斯特、梭鲁特、马格德林为代表的文化演进体系。然而,面对越来越丰富的材料和越来越深入的研究,这一体系在世界各地的表现并不尽如人意。各地区原料、生态环境和背景资源的不同,会导致石器技术的差异,因此我们不可能建立起以一个标准器物为符号的覆盖全世界的旧石器文化体系。20世纪70年代,法国类型学大师博尔德与美国新考古学鼻祖宾福德就莫斯特四种文化类型展开了一场世纪论战,这场论战堪称经典,不仅引发了人们对石器类型的意义、人类生存模式的种种思考,也催生了各式各样的评价体系的角逐和考古材料解释方法的争论,还使更多的人转向了人类行为重建的研究。

迄今为止,旧石器分类体系流派纷争,百舸争流。有人认为对于同一批遗存几乎存在无限的分类方法。而在分类中,考古学家常常为了解决不同的问题而设立不同的分类标准,而且往往用极大的取舍范围来定义他们所分的类型。我们认为,世界各地的石器并不能用同一套石器类型作为分类标准,也不能以同一套评价体系来判别不同石器技术的优劣。不同的分类体系代表着不同的评价体系。不同的地区有不同的石器技术,它们是远古人类适应这一区域自然环境的具体体现。现有的石器分类不存在好与不好、对与不对,只要能与所研究的考古材料紧密结合,客观反映出古人类在当时的自然环境下与当地自然背景、资源背景的互动,就不必在意是否违背了既有的分类法则。石制品分类的关键在于能否与考古材料紧密结合,得出相应的与人类行为相符合的阐释和评价。在分析研究的过程中,同一批考古材料也可以应用多个并列存在的分类体系进行评价,而且应用多个类型学评价体系有利于从更多、更为广阔的视角去分析。这一点非常重要。

从打制的精细程度和形态类型学角度评价,石器可分为精制品和粗制品;从石器加工的预制及制作程序来说,石器可分为精致工具和权宜工具;如果以打制石器的行为过程和造成现有痕迹的原由来看,一种是人类有意识修理的修制型工具,另外一种是在使用过程中形成无意识痕迹的工具——我们可以称之为使用型工具。它们是不同评价体系的具体体现,也是不同时代考古学研究理念更新的见证。我们主张多角度、多层次分析石制品中体现出的人类行为和技术特点,因此,采用什么样的分类体系、分类标准不是问题的关键,让石器说话,讲好考古材料的故事才是最重要的。

二、埋藏环境是让石器说话的基础

旧石器时代遗址是人类在一定空间范围内进行生产活动的体现,尽管受到各种人为或自然因素的破坏,但仍然代表了远古人类生产活动的局部片段和行为信息。因此,对旧石器时代遗址的埋藏环境进行观察研究有利于我们更进一步的“透物见人”,去体察当时人类的生计及其与自然界的互动和遗址的形成过程。

遗址的形成过程与埋藏环境息息相关。不同的埋藏环境下,石器的语境是不同的,我们要想让石器说话,就必须对其埋藏环境及遗址的形成过程进行深入的了解。

地层是旧石器时代考古最重要的基础信息之一,如果失去了地层依据,石制品也就基本上失去了说话的权利。因此,研究者须更加细致地观察包含旧石器时代文化遗物的地层的性质以及石制品组合所体现出的各种信息,这些信息在很大程度上指示了遗址的形成过程以及人类行为的线索。旧石器考古研究中,根据埋藏环境的不同,可将遗址分为洞穴遗址和旷野遗址,旷野遗址又可分为原地埋藏和搬运埋藏两种情况。洞穴遗址和原地埋藏的旷野遗址,由于后期扰动较少,其语境较好——相对较容易还原 发生在远古时期的人类行为,帮助我们讲出好的故事;而二次搬运埋藏的遗址或地点并非事件发生的第一现场,丢失了太多基础信息,其语境比较差——不能完全肯定地描述出当时人类的生活情境。

三、关于狩猎采集行为的讨论

1.相关定义讨论

旧石器考古学的终极目标是对人类行为的研究。“对有意义的人类行为的终极要素所做的任何有思想的探索,都首先是‘目的’与‘手段’这两个范畴密切相关的”,“一门经验科学并不能教给某人他应该做什么,而是只能教给他能够做什么,以及——在具体条件下——他想要做什么”。

狩猎采集者的生活不仅仅有石器,还包含了活动空间、资源类型、行为方式等等。1960年以来,欧美考古学家在这方面进行了大量有价值的探索,构建了一整套考古观察的方法与模型,定义了包括居址、营地(中心营地、临时营地)、石器加工场等在内的多种遗址类型,并扩展到生态模拟分析等方面,对于我们的研究具有重要的借鉴意义。

旧石器时代人类狩猎采集的流动性很大,这是由他们的社会形态和行为方式决定的。狩猎采集者的流动性不同于当今人类的旅行,旧石器时代的人类用百万年才走出非洲,今天的我们一天时间就可以办到。但这不是同一个性质的问题——旧石器时代人类的流动性是他们的生活方式,是他们生活的全部;而当今人类的流动性只是生活中的一部分。

“在流动的狩猎采集社会中,经济结构很大程度上,无一例外是一种地方性层次,不存在永久性的行政中心。”从现有考古发现中,人们给出了遗址、营地、屠宰场、石器加工作坊等概念用来研究古人类的社会行为,其依据是人工制品和废弃物及其空间分布与密度,以及它们的废弃形式和废弃过程。除了一些固定的生活区,如营地、加工场作坊等,还有非常大的活动区域是不固定的。所谓中心营地、临时性营地和屠宰场等概念,是对一些废弃物密度相对较大的区域的定义,它们除了必要的要素,如工具组合、特定的动植物残留和加工对象之外,还具有一定规模和一定的区域边界,相对富集的文化遗物,以及携带信息相对较多的研究对象。而对那些遗物零散、分布密度很低、石制品数量有限的遗址或地点进行分析就显得困难重重。

2.流动作业区或行为轨迹的评估

流动性是觅食社会(Foraging society)的生存基础和基本行为。相对于居址、营地、加工场等概念,“流动游击区”或“流动作业区”——宾福德称其为“广泛活动区”,是狩猎采集者频繁出没的地方,更能表述人类在狩猎采集的游动过程中的行为特点,因此成为一个十分常见也十分重要的研究对象。在特定的情况下,这些地点可以描述为具有不同功能的“临时性营地”“停留点”“等候区”等,但毕竟这些概念只是对一些特定区域的描述,并不能定义所有的狩猎采集空间。所以,对于那些点与点之间流动路线上的位置的描述仍然需要进一步探索。

旧石器时代人类的行为,就像蚂蚁运动一样,看上去无章无序,其实是有其自身规律的。这种规律与他们生活的背景,如自然环境、原料环境、资源环境等密切相关。而我们的研究受制于对研究对象进行观察的区域的大小以及他们遗留的痕迹和堆积的程度。一些活动密度相对集中的区域,如生活营地、狩猎营地、屠宰场、石器加工作坊等,作为经典被考古人津津乐道并反复复制,但范围更为广大、更能概括狩猎采集社会活动的区域——废弃物密度更低,有些甚至不能用临时营地或“停留点”来评价的区域——更值得关注。

考古发现有时“眼见并不为实”。2015年以来,我们在丁村遗址群东部黄土塬区的考古工作中发现了80多个地点,其中局部区域人工制品的密度相当高,如上庄沟—沙女沟—北涧沟一线,但更多的地区密度很低,如以洞门遗址为代表的广泛的黄土塬面或阶地面,有些地方甚至根本没有发现人工制品,如襄汾县东北部的北寨沟和柴村沟。但我们并不认为远古丁村人没有去过这些空白地区,而是在这些区域没有留下痕迹,或者留下了痕迹还没有被我们发现。这样的推断或许永远没有答案,但却是不能不思考的问题。

首先,我们要回到遗址埋藏前的情境中去,从更大的空间去考察原始人的行为,而不是局限于已经发现文化遗物的区域。2015年,笔者从遗址域和埋藏环境的角度出发,依据对以往考古材料和临汾盆地南端地貌特征的分析,将丁村遗址群周围的人类活动区域归纳为河谷阶地、黄土塬区、河流冲积平原区和山前冲积扇区四个考古地貌单元。从人类行为的角度来考量,这些地貌环境都具有人类生存必需的物质资源,远古人类不可能单纯地待在某一个区域或地貌单元中,而不涉及其他地区。这些地貌单元都有可能成为人类生存空间的一部分,因此是我们必须考察的考古地貌单元。我们认为整个临汾盆地南端都有可能是丁村人的活动范围。

其次,从观察者的角度也就是考古观察的角度——遗址的复原过程或考古过程出发,观察面积是一个必须考虑的因素。所有的考古发掘点都仅仅是偌大区域内的一个小小窗口,考古过程就如同盲人摸象,试图窥一斑而知全豹,但往往是不准确、不全面的,因此,考古学研究需要有强大的推理能力。笔者曾言,即便将丁村遗址群44平方公里的保护区(2015年以来的大部分考古发现并未包括在丁村遗址的保护范围之内)全部揭开也不可能找到一个完整的丁村文化。

事实上,丁村遗址群东部广阔的黄土沟谷梁峁地区有着丰富的远古人类活动遗迹,但人类遗存的密度是不同的,2015年以来我们在丁村遗址群东部进行的考古工作证明了这一点。老虎坡、过水洞、九龙洞等几个各有特色的营地,有着密度较高的人工制品、特别的遗迹现象和原地埋藏的共同特点,然而更多的是与洞门遗址类似的考古证据密度相对较低的区域。尽管如此,仍然指示了这一地区人类活动的空间结构和行为信息,乃至自然环境和资源利用等方面的信息。

3.累积效应——从笛卡尔到爱因斯坦

考古学不仅仅要看到器物,还要看到器物存在的每一个空间。在特定的环境下,我们看到的地层堆积其实是无限空间叠加的结果。考古过程中器物所在的位置其实就是当时的生活面,每一个生活面就是一个三维空间——即一个笛卡尔空间,也称“笛卡尔坐标系(Cartesian coordinates)”。现代发掘技术中给出的每件器物的全站仪数据都是在这样一个坐标系中。从笛卡尔的“物质空间”到牛顿的“绝对空间”再到爱因斯坦的“相对空间”,物理学家给出了有关“空间”的相关概念,最要紧的就是对它与时间关系的认识。加上了时间坐标的四维空间,不但对人类认识宇宙有所帮助,而且在考古学上也能给我们很大的启示。我们在考古工作中看到的地层堆积,其实就是一个随时间累积叠加的实体物质空间,装满了人类在这一区域内活动的行为轨迹。具体到洞门遗址,我们在发掘中看到的黄土-古土壤,并不是单纯的地层堆积,而是无数个历史空间的叠加。我们用手铲发掘时,每一铲下去,刮掉的就有可能是一个立体的历史空间——就是丁村人的一个生活面或生活场景,包括当时的动植物环境。

因此,旧石器考古研究要看到地层的累积效应,即同一地点石制品在地层中的垂直分布情况(随时间的延续逐渐堆积的情形)。不同埋藏环境中考古材料的来源和累积效应是不同的,其人类行为和文化现象的分辨率也有很大的差别。搬运埋藏环境下,文化遗存的聚集性较强(累积效应较差)——获得的文化遗物中可能混杂了来自不同时期的石制品——导致其文化现象的分辨率大大降低。因此,发现在同一个地层堆积中的文化遗物,也只能以同一个地层单位进行描述分析,在时间上只不过约等于某一时期或某个时间节点附近的一段时间,而无法精确到某个时间点。对于原地埋藏的土状堆积来说,累积效应显现得较为突出,其人类行为和文化现象的分辨率虽然有所增强,但文化遗存和遗址的形成过程却不尽相同,仍然需要区别对待——即便出土于同一个地层也不一定是同一时间来到这里的。

四、洞门遗址的性质问题

具体到洞门遗址,其埋藏环境是明确的,在人类行为方面体现得十分突出。下面我们对洞门遗址埋藏环境以及石制品所体现出的人类行为做较为粗浅的分析。

遗址的性质是指该遗址人类行为的性质,埋藏环境只是其相关背景的一种形态——是研究遗址性质的前提条件。对于洞门遗址来说,原地埋藏和黄土堆积的成因,为地层的连续性做了很好的注解,也为我们探讨其人类行为打下了坚实的基础。

图一是洞门遗址发掘的文化遗物平剖面分布图。图中可见,出土的85件石制品和另外3件文化遗物垂直分布于厚度为1.41米的纯土状堆积(S1)地层中,很显然,它们虽然在同一个地貌单元的同一个地层堆积中,但相互之间是有时间差的——并不一定是在同一时间段出现在这里的。换言之,它们有的可能是同一批人带来的,有的则可能不是——有爷爷或祖爷爷带来的,也有孙子、重孙带来的。因此,洞门遗址石制品之间的关系并不是通常所说的一个石制品组合,也不能用“操作链”的概念来评价。它们所体现的是丁村人在这一地区流动作业的无数个历史瞬间的集合。

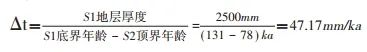

我们用Δt 表示这些叠加空间的距离,也即这个考古四维空间中的时间坐标。如果以洞门遗址文化层S1的堆积(洞门遗址附近S1地层的厚度为 2.5米)来推算的话,其沉积速率为:

即每千年沉积47.17毫米。

洞门遗址88件出土器物(包括炭屑和化石在内)全站仪数据的最大高差为1.41米,据此计算其相距年龄约为:

1410÷47.17=29.89ka(2.989万年)

当然,这只是一个纯数学模型,是洞门遗址埋藏环境的数学表达式。对于这一考古现象,还需要从过程考古学等更多方面来探讨,但至少说明这些石制品并非同时来到洞门遗址——它们是若干次人类狩猎采集活动的真实反映,体现出原始人曾经多次光顾这里,在这里停留休憩的行为。

我们把洞门遗址 S1 中的文化遗物看成是若干个考古学事件的集合,在数学上用A来表示,那么原始人每一次光顾所遗留的器物组成集合中的一个子集(用B来表示),A⊇B。在洞门遗址中出土的每件遗物(石制品、炭屑或化石)作为集合中的元素,用x来表示的话,则记作 x∈A 或 x∈B。这些文化遗物有的可能是其中某次活动单独遗留的(x),也可能是多件器物在同一次活动中带来的,这些成组器物作为一个子集(B),与其他单独到来的石制品或另外一组器物并列。

换言之,洞门遗址的石制品是由人类多次活动形成的若干个考古学事件的集合。然而就目前旧石器考古发掘的技术和精度而言,分析器物之间的关系是十分困难的,甚至是不可能的,其问题的关键在于旧石器时代遗址的地层绝大多数情况下属于生土,无法像新石器时代遗址发掘那样分辨出地层堆积的“叠压打破”关系——想要在几近均匀的地层中将它们分辨出来几乎是不可能的。

或许会有这样一种质疑,如此缓慢的堆积过程是否有一些来自自然或人为扰动的可能性。这一点毋庸置疑,是完全可能的。正如凯西·什克所言:没有受到扰动的遗址是不存在的,不同遗址的扰动只是程度上的区别。但我们仍然坚信这些器物绝对不是同一时间来到这里的——基于洞门遗址石制品在地层中所体现出的离散性。

如图一所示,最早来到这里的石制品大约在-7.5 米的位置,而遗物密集分布在-7.2~-6.2米之间。由于发掘精度和测年上的困难,我们还难以进行更加精确的空间解析。从发掘精度来看,以50毫米为一个水平发掘层,其时间距离也差不多要1千多年,以此推算,厚度最小的器物(约20毫米)也需要相当长的时间才能被完全掩埋。因此,许多器物虽然有可能不是同一次人类活动携带而来的,但它们之间是见过面的——也就是说水平高度相邻的石制品之间在一段相当长的历史时间里会共存在同一个历史空间中。当然即便不考虑地面平整和坡面、流水等自然扰动因素,人类活动的因素也是必须考虑的,例如两件可以拼合的断块,虽然水平高度基本相当,但红色土钙质包浆一反一正,反映了它们在丢弃时的特殊关系。

经初步分析,洞门遗址的石制品具有三个特点:(1)以石片、断片、断块和使用型工具为主;(2)缺少刻意设计的精致工具;(3)缺少打制石片的石核和修制石器产生的碎屑。这些迹象表明,洞门遗址石制品的“操作链”很不完整,表现出较大的离散性。我们认为,洞门遗址的石制品中,备料和大部分打制成型的完整石片可能是直接从其他地方携带而来的,少量的修制型工具只是符合传统类型学意义上的粗制品,数量可观的使用型工具,如盘状石核兼石锤(DM∶CJ4)和楔形析器等类型,预示着原始人有可能在这里进行过一些分解其他物质的行为,而大量的断片(fragments)和断块(chunk)可能是在使用过程中造成的副产品(这些断片和断块从遗址区外携带而来的可能性极小)。

以上是我们针对洞门遗址的埋藏环境、出土地层累积效应以及石制品组合的离散性所做的一些简单分析。受限于发掘面积,洞门遗址发掘出土的石制品只有85件,它们所携带的信息并不完整。我们期待以后更进一步的仔细分析能够有所突破。

五、小结

就洞门遗址而言,我们可以给出一个简单结论:洞门遗址不是临时性营地,而是汾河东岸黄土塬区狩猎采集区域内的一个停留点;洞门遗址发掘出土的石制品并非一次活动留下来的,而是10万年前后相当长的一段时间(约2.99万年)内所有在此活动过的人类行为轨迹的集合。但如果我们把目光放得更开阔些,在洞门遗址附近更大范围的黄土塬区,可将S1地层看作一个更大的狩猎采集流动作业区或“广泛活动区”,洞门遗址只是这一流动作业区域内的一个行为轨迹点。

可以想象,在汾河东岸黄土台塬的广大地区,当时的丁村人除了在一些固定营地如老虎坡、过水洞、九龙洞等遗址从事固定性质的活动之外,也在更为广阔的空间里从事着狩猎采集活动,而且某些空间位置可能就是他们野营休憩的地方——例如洞门遗址,远古丁村人来到这里,围坐在树旁分解猎物,或分享采集物品,并将手中的物品丢弃在这里……

正如布莱恩·贝尔曼(B.R. Billman)所指出的那样,将系统发掘和地面调查相结合是有效的研究方法,而“只有当遗址的年代学分析和功能判定两项工作根据该地区典型遗址的发掘而得到最佳分析后时才是最有效的”。我们期望在这一区域中有更多的考古发掘与研究,能够展示丁村人的行为轨迹和狩猎采集经济活动的更多侧面。