《史记》卷一一七《司马相如列传》:

相如与(文君)俱之临邛,尽卖其车骑,买一酒舍酤酒,而令文君当鑪。相如身自著犊鼻裈,与保庸杂作,涤器于市中。卓王孙闻而耻之,为杜门不出。

可见,西汉酤酒处有“当鑪”者。从卓文君家酒舍看,文君主要负责“当鑪”卖酒,司马相如负责杂作。后世学者提出可以“卢”名酒肆或以“卢”名卖酒。此说已基本得到学界认可,但对于以“卢”名卖酒中的“卢”为何物,形状如何,却仍无定论。本文中,笔者试从文献考证与考古资料研读两方面入手,对以“卢”名酒肆中的“卢”进行考辨。有不妥之处,敬请方家批评指正。

一、文献中的“卢”

关于“卢”,《汉书》中见于三处。

《汉书》卷五七上《司马相如传》:

相如与俱之临邛,尽卖车骑,买酒舍,乃令文君当卢。

《汉书》卷二四下《食货志下》:

令官作酒,以二千五百石为一均,率开一卢以卖。

《汉书》卷七六《赵广汉传》:

(赵广汉)发长安吏自将,与俱至光子博陆侯禹第,直突入其门,廋索私屠酤,椎破卢罂。

后世史家在对上述四条史料注解时,对“卢”提出不同见解,笔者将其总结为三。

一是“卢”即垆,是用以放置酒瓮的垆台,此说以韦昭、颜师古、泷川资言等为代表。

《史记集解》卷一一七《司马相如列传》引韦昭注曰:

鑪,酒肆也。以土为墮,边高似鑪。

颜师古注《汉书·司马相如传》云:

卖酒之处,累土为卢以居酒瓮,四边隆起,其一面高,形如锻卢,故名卢耳。而俗之学者,皆谓当卢为对温酒火卢,失其义矣。

颜师古注《汉书·食货志下》时,针对“如淳‘酒家开肆待客,设酒罏,故以罏名肆。’臣瓒‘卢,酒瓮也。言开一瓮酒也。赵广汉入丞相府破卢瓮’”的观点,提出:

二说皆非也。卢者,卖酒之区也,以其一边高,形如锻家卢,故取名耳,非即谓火卢及酒瓮也。此言雠五十酿为准,岂一瓮乎?广汉所破卢及罂卢,亦谓所居罂瓮之处耳。

泷川资言肯定了韦、颜二人的注解,指出:

垆,正字;卢,假借字。鑪,通用字矣。愚按:《汉书》颜注,微起作隆记。

二是“卢”为酒器,以史游、如淳、臣瓒、郭璞及孙机为代表。

《急就篇》卷三言“甀缶盆盎甕罃壶,甑瓽甂瓯瓨甖卢”,颜师古注曰“卢,小瓮,今之作卢酒者,取名于此”。孙机先生(以下敬称略)指出,颜氏这一注释与其在《汉书·食货志》中注有矛盾。他还认为《汉书·食货志》中“率开一卢以卖”之“卢”与《汉书·赵广汉传》“直突入其门,廋索私屠酤,椎破卢、罂”之“卢”意思相同,卢、罂皆应为酒器。

笔者认为,颜师古与孙机的观点仍有值得商榷之处。对于颜氏观点,笔者赞同他在《汉书》二篇(《司马相如传》《食货志》)注中把“卢”解释成盛放酒器的锻炉状垆台;《急就篇》中把“卢”解为酒器的观点,并进一步认为《赵广汉传》中的“卢”为“罏”,应属一种盛器。如稍晚于东汉成书的《广雅》卷七下《释器》中云“罏,缶也”。《说文》“缶,瓦器,所以盛酒浆”“卢,饭器也”。可见,罏在这一时期可作盛器使用。另从行文习惯上看,霍光之子经营“屠酤”之业,此类卢、甖盛器亦应不少。

对于孙机观点,笔者认为《食货志下》“率开一卢以卖”中的“卢”应非酒器,而是垆台。如据相关学者考订,汉代借用容器量词比例占总数的20%,主要有“车、杯、箪、卣、瓢、箧、爵、鑊、椟、觞、缾、卮、盂、瓨、哈、棺、甔、橐、笥、壶、缶”等。又结合前文,与“以二千五百石为一均”如此巨大数量相较,此处“率开一卢”更应为开放一个垆台,作为卖酒之所。该处的“卢”更应为“垆”的假借。

三是卢为“温酒火卢”,以颜师古否定的“俗之学者”观点为代表。

对于上述注解,晚清著名史家王先谦进行过考辨。他在补注《汉书》卷五七上《司马相如传》中指出:

卢,《史记》作“鑪”。《集解》引韦昭曰“鑪,酒肆也”。以土为墮,边高似“鑪”。与颜说同。字当作“垆”,通作“鑪”,卢则文省也。本书《赵广汉传》注“卢所以居罂”,《食货志》下注“卢者,卖酒之区也”,与此义并合。《食货志》注又引臣瓒曰“卢,酒瓮也”,即颜所谓温酒火卢矣。

对于王氏考辨中一些观点,笔者仍感有深入探讨的必要。如《汉书·赵广汉传》中的“卢”应为盛器,而非颜氏所注“卢所以居罂”;颜氏注《汉书》卷五七上《司马相如传》提到的“温酒火卢”,应为蒸煮、温热的火炉,而非臣瓒所讲的酒器。

综上,《史记》《汉书》四篇“卢”注释义有别,应是因为汉代重字音而不重字形的缘故。另从《汉字古音手册》查得垆、卢、鑪、炉等字音同,皆从“卢”。

通过上述文献的考证,可以认识到卖酒之处的“卢”应有三种可能,即“垆”(垆台)、“炉”(火炉)和“罏”(酒器)。

二、画像砖中的“卢”

从1979年到1996年,考古工作者在四川陆续发现了5块东汉酿酒、售酒画像砖,对探讨这一问题提供了新的证据。

图一:该画像砖1979年出土于今四川省成都市新都区,收藏于成都市新都区文物管理所,砖长50、宽28.4厘米。图案上方为一干栏式粮仓。画面正中是一人左手扶着缸沿,右手拿着一件圆形器在缸里作舀取状;缸的右侧有一人,身体前倾;缸前有一似“卢”者,其下有酒瓮三个。台前站立一人,与站在缸右边的人相对,应为沽酒者。该画像砖形象地反映了汉代兼有酿酒、售酒活动的酒肆形象。

图二:该画像砖为1985年在今四川省彭州市征集所得,收藏于四川博物院,砖长44、宽25厘米。画像砖形象地展现了酒肆交易情况:肆内设垆台,台上置有酒器;台下有酒瓮两个,亭枋上还悬壶两个,台后立一售酒人,正为立于肆前的沽酒者盛酒。沽酒者身后有一推独轮车者,车上置一方形器,手按车把,并回首向酒亭处观望,可能是刚送完酒或是刚沽酒完毕。其上方为一荷壶者与一儿童追逐戏耍。

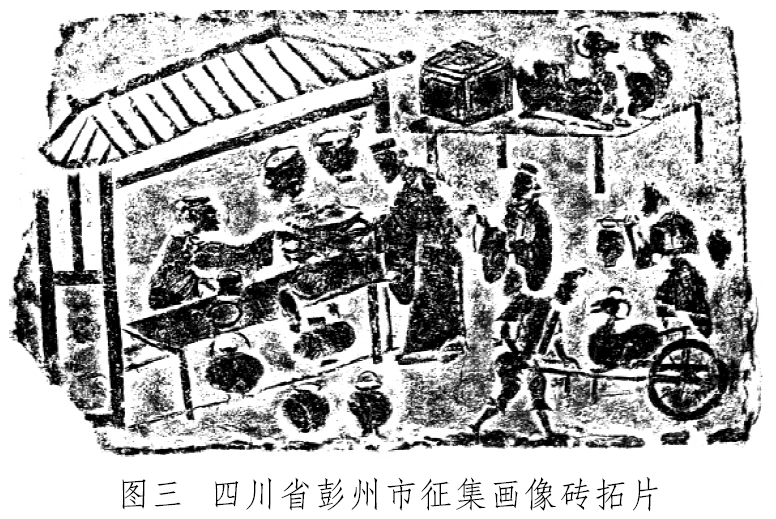

图三:该画像砖为1986年在今四川省彭州市征集所得,收藏于四川博物院,砖长42.5、宽25.3厘米。图中酒肆是一座木构建筑,肆内设有木构垆台,台上悬有两个酒壶,台下置酒瓮两个。台旁地下有一大尊。酒肆后侧还有一张高台木案,上置一方形酒器和两个盛酒的羊尊。垆前亦有酒瓮两个。

图四:该画像砖出土于今四川省成都市新都区,收藏于成都市新都区文物管理所,长49、宽28厘米。整幅画面可分为上、中、下三排,共十一组画像。上排左侧有隶书题记“北市门”三字,右侧有“南市门”三字与之对称。两处题记间有三组画像,其中右侧靠“南市门”处的一木构商肆应为酒肆。肆内共坐三人,最右者靠近一垆台。中坐者手托一圆形器,与最右者攀谈。左边一人席地而坐,双手似拿一物。

图五:该画像砖1996年出土于今四川省广汉市,收藏于广汉市文物保护管理所,砖长40、宽25厘米。图案左侧为一阁楼,其下有两个八字形楼梯,左侧楼梯上有一人在上楼。二楼有两人端坐左右,右侧一人身体前倾,朝楼下观看。三楼上悬一鼓。通过与1930年出土于广汉周村的“市偻(楼)”图(图六)相对照,推测这里应是“市楼”。图案右侧表现的场景与图二相近,应为一酒肆。肆内悬三壶,垆台形制与图二、图三同,也有当卢者、沽酒者和推有酒器的鹿车者。

对于上述画像砖中出现的“垆台”,各论者解释不一。第一种观点以夏亨廉、林正同为代表。他们在《汉代农业画像砖石》中释图一言,屋前设一酒垆,内置三个酒瓮;释图二言,店前垆内置两个酒坛;释图三言,垆内设酒瓮两个,垆台上有一温酒器具。从上文表述中可看出,除去对图一的误读外,夏、林已把酒肆中的“垆”看作是盛放酒器的台座了。

第二种观点以刘志远等和高文为代表。刘志远、余德章、刘文杰《四川画像砖与汉代社会》释图一言,正中大釜为酿缸,一妇人左手扶缸,灶前有酒炉一座,内有三坛;高文《四川汉代画像砖》释图一言,左下方一人担一双酒甕,右边有一灶,灶上有釜。灶前有酒炉一座,垆内有甕。可见,两方观点都认为此“垆”应为“炉灶”之“炉”。

第三种观点以曾磊为代表。曾磊《四川地区出土“酒肆”画像砖解读》通过对相关图像资料的考证,指出酒肆中的“垆”不是槽床,应是用于滤酒的平台,其或为木质的几案,或为土台,其上的圆圈是用于安置带孔滤罐的圆洞,下有漏斗相连,沥出的酒液经漏斗流入平台下的容器中,而非颜氏所注“卢”为“形如锻卢”用以放置酒器的垆台。

……

(作者单位:宁波大学人文与传媒学院)